针刺结合康复训练治疗脑卒中后上肢痉挛性偏瘫的临床研究*

2019-06-01董小庆邓依兰颉旺军

周 鹏,董小庆,邓依兰,王 霞,颉旺军

(甘肃中医药大学 针灸推拿学院,甘肃 兰州 730000)

脑卒中又称“中风”“脑血管意外”,是一种急性脑血管疾病,是中国成年人残疾的首要原因,脑卒中具有发病率高、死亡率高和致残率高的特点。脑卒中后痉挛性偏瘫是脑卒中患者最常见的残障表现之一,在脑卒中后3周以内,约有90 %的患者出现痉挛性偏瘫,即患侧肌张力增高,腱反射亢进,运动时阻力增加、生硬,肢体常被拉向肌群痉挛方向,不能产生协调运动,并可造成患肢肌肉萎缩、关节挛缩及变形的一系列临床症状[1]。从临床实践来看,针刺和现代康复治疗两种模式单独治疗脑卒中后上肢痉挛性偏瘫均取得了一定的疗效,但仍存在不足之处。本研究采用针刺结合康复训练的方法治疗脑卒中后上肢痉挛性偏瘫,取得较好疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

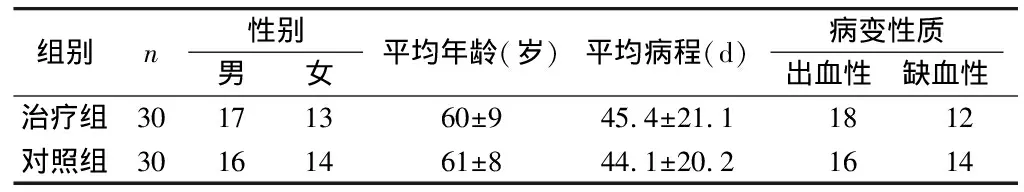

将2016年1月~2017年12月甘肃中医药大学附属医院神经康复科住院部收治的60例患者按照随机数字表法随机分为治疗组和对照组,各30例。两组患者的性别、年龄及脑卒中种类等资料经统计学处理无统计学意义(P>0.05),具有可比性。详见表1。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准

参照1995年全国第四届脑血管病学术会议制定的诊断标准。蛛网膜下腔出血:①多在情绪激动或用力等情况下急骤发病;②突发剧烈头痛,持续不能缓解或进行性加重;多伴有恶心、呕吐;可有短暂的意识障碍及烦躁、谵妄等精神症状,少数出现癫痫发作;③主要体征脑膜刺激征明显,眼底可见玻璃膜下出血,少数可有局灶神经功能缺损的征象,如轻偏瘫、失语、动眼神经麻痹等。

脑梗死:①多在静态下急性起病;②病情多在几小时或几天内达高峰,部分患者症状可进行性加重或波动;③临床表现决定于梗死灶的大小和部位,主要为局灶性神经功能缺损的症状和体征,如偏瘫、偏身感觉障碍、失语、共济失调等,部分可有头痛、呕吐、昏迷等全脑症状。

脑出血:①多在动态下急性起病;②突发出现局灶性神经功能缺损症状,常伴有头痛、呕吐,可伴有血压增高、意识障碍和脑膜刺激征。

1.2.2 中医诊断标准

采用国家中医药管理局脑病急症科研协作组制订的《中风病诊断和疗效评定标准》。①主症:偏瘫、神识昏蒙、言语謇涩或不语、偏身感觉异常、口舌歪斜;②次症:头痛、眩晕、瞳神变化、饮水发呛、目偏不瞬、共济失调;③急性起病,发病前多有诱因,常有先兆症状;④发病年龄多在40岁以上。具备2个主症以上,或1个主症2个次症,结合起病、诱因、先兆症状、年龄即可确诊;不具备上述条件,结合影像学检查结果亦可确诊。

1.3 纳入标准

①符合上述诊断标准并具备下列条件者;②年龄在40岁~70岁之间;③病程在2周以上;④意识清楚,生命体征平稳,配合治疗者;⑤已签署知情同意书者。

1.4 排除标准

①不符合上述诊断标准和纳入标准者;②针刺有不良反应或不愿接受针灸试验者;③已接受其他治疗,可能影响本研究的效应指标观察者及不服从本研究方案者,但不包括随访期间;④合并有严重心、肝、脾、肺、肾疾病及精神病患者;⑤经检查证实神经功能缺损由脑肿瘤、脑外伤、脑寄生虫病、心脏病、代谢障碍等疾病引起者。

2 治疗方法

患者按随机数字表法分为针刺结合康复训练组(治疗组)和针刺治疗组(对照组),每组30例。两组患者均在接受基础治疗的前提下,分别接受针刺配合康复训练、针刺治疗。入组的患者基础药物治疗方案均参照《中国脑血管病防治方案》[2]。包括控制血压、控制血糖、调节血脂、防止血小板聚集、神经营养药、对症治疗、防治并发症,辅以必要的营养支持。

2.1 治疗组

2.1.1 针 刺

取穴:选患侧极泉、肩髃、曲池、手三里、尺泽、外关、合谷穴、环跳、血海、委中、阳陵泉、阴陵泉、足三里、三阴交、太溪、昆仑。肝阳上亢加太冲;风痰上扰加丰隆;口角歪斜加颊车、地仓穴;语言不利加哑门、廉泉。以0.28 mm×25 mm~50 mm不锈钢一次性针灸针针刺,进针0.5寸~1.5寸,用提插捻转泻法,5次为1疗程,休息2 d后行下一疗程,治疗4个疗程后进行疗效统计。

2.1.2 康复训练

①良肢位摆放:仰卧位,患侧上肢固定于枕头上和躯干保持外展,外旋,伸肘,前臂旋后,伸腕和拇指外展位置。②患侧肢体各关节进行被动运动,活动度从小到大,以不引起患者疼痛为宜。③Bobath握手练习:双上肢屈曲,手臂过头,触摸头顶、对侧耳等部位,意念双侧用力。每次举10下,每天6次。每天给予上述方法康复训练1次,每次45 min,5次为1疗程,休息2 d后行下一疗程,治疗4个疗程后进行疗效统计。

2.2 对照组

针刺方法同治疗组,不进行康复训练。

3 疗效分析

3.1 指标观察

3.1.1 一般情况

主要包括患者发病时情况、病程长短、生命体征、既往有无接受其他治疗、是否合并其他疾病。

3.1.2 安全性指标

治疗过程中密切观察患者的各项生命体征,包括体温、血压、脉搏、呼吸的记录,详细记录出现的各种不良反应、并发症。

3.2 FMA上肢运动功能评定简化量表

两组患者在治疗前、治疗4个疗程后分别进行FMA功能量表、日常生活量表的评分。根据治疗前后分数差值判定疗效,通过组间差异性比较客观评价两种治疗措施的疗效优越性。

3.3 疗效标准

两组患者治疗4个疗程后进行疗效评价。参照《中风病诊断与疗效评定标准》,治疗前评分与治疗后评分百分数折算法[(治疗前积分-治疗后积分)÷治疗前积分]×100 %,以百分数表示。基本恢复:≥81 %,显著进步:56 %~80 %;进步:36 %~55 %;稍进步:11 %~35 %;无变化:<11 %;恶化(包括死亡):负值。

3.4 统计学方法

3.5 治疗结果

3.5.1 两组治疗前一般资料比较

纳入的60例病例均来自甘肃中医药大学附属医院,符合纳入标准,针刺结合康复组(治疗组)30例,针刺组(对照组)30例,两组治疗前FMA积分差异无统计学意义(P>0.05),以确保基线平衡。

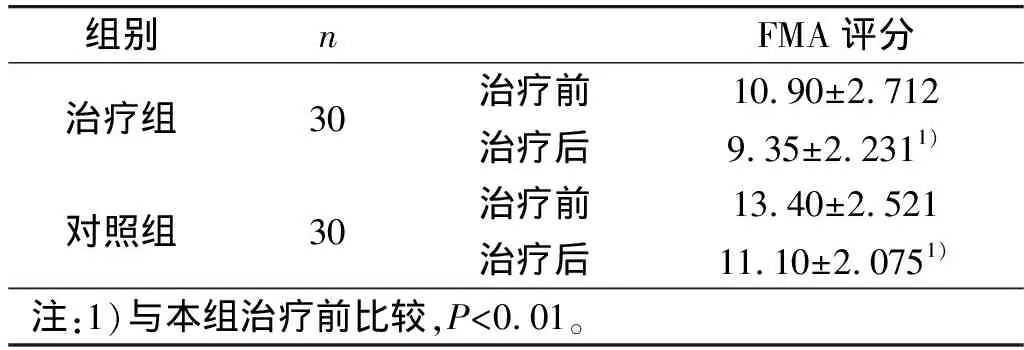

3.5.2 两组治疗前后FMA积分比较(见表2)

表2 两组治疗前后FMA评分比较情况

从上表可以看,出治疗组患者在治疗前FMA积分平均值为10.90±2.712,而在治疗后FMA积分平均值为13.40±2.521,治疗后患者FMA积分显著增高,二者经统计检验,有极其显著性差异(P<0.01)。对照组患者在治疗前FMA积分平均值为9.35±2.231,而在治疗后FMA积分平均值为11.10±2.075,治疗后积分显著增高,二者经统计检验,有极其显著性差异(P<0.01),说明针刺结合康复训练和单纯针刺疗法都可以明显改善脑卒中后上肢痉挛性瘫痪患者的临床症状,两种干预治疗方法临床疗效值得肯定。

3.5.3 两组FMA积分差值比较(见表3)

表3 两组患者治疗前后FMA评分差值比较

治疗前后的FMA积分差值:治疗组平均积分2.50±0.513;对照组平均积分1.75±0.444,两组患者FMA积分差值经统计检验,具有极其显著性差异(P<0.01),说明针刺结合康复训练在缓解脑卒中患者上肢痉挛临床症状方面,明显优于单纯针刺疗法。

3.5.4 两组生活功能量表积分及差值比较(见表4)

表4 两组治疗前后生活功能量表评分变化比较分)

从上表可以看出,治疗组患者在治疗前评分平均值为36.73±10.29,而在治疗后评分平均值为46.75±9.07,治疗后患者FMA积分显著增高,二者经统计检验,有极其显著性差异(P<0.01)。对照组患者在治疗前评分平均值为30.75±9.07,而在治疗后评分平均值为38.00±8.79,治疗后积分显著增高,二者经统计检验,有极其显著性差异(P<0.01),说明针刺结合康复训练和单纯针刺疗法两种治疗方法的临床疗效值得肯定。两组治疗后评分组间比较有显著性差异(P<0.05)。

4 讨 论

在现代医学中,痉挛是由皮层运动投射区和上运动神经元通路(皮层脊髓束和皮层脑干束)损害引起的。大脑皮层伤后,调控脊髓运动神经元的作用减弱或丧失,脊髓处于抑制释放状态,造成肌张力增高,腱反射增强和肌协调异常,形成异常而刻板的运动模式,从而严重妨碍肢体运动功能[2]。现代康复理论认为,脑卒中后中枢神经系统在结构上和功能上能够进行功能重组和代偿,即脑具有可塑性,这是偏瘫康复的主要机理[3]。针对脑卒中后异常运动模式,通过向肌肉和关节输入正常的运动模式,促进正常功能模式的形成和恢复[4]。脑卒中后上肢痉挛患者偏瘫上肢屈肌处于痉挛状态,而伸肌肌群处于弛缓性瘫痪状态,导致阴阳不平衡[5]。在患者生命体征平稳后及早地进行针刺治疗,可提高神经细胞的兴奋性,诱发肌张力或缓解肌张力,减少后遗症的发生[6]。

目前,对于脑卒中后上肢痉挛尚无规范化的治疗方案,西药多采取巴氯酚、肉毒杆菌毒素及其他一些镇定药物来减轻痉挛,但有一定的副反应,患者往往难以坚持。在日常生活中,上肢因屈肌挛缩而失用,其代偿方式较少,对患者的日常生活能力的影响较大[7]。本研究结果表明,针刺结合康复训练能有效促进脑卒中后上肢痉挛性偏瘫患者各方面功能恢复,就患者日常生活能力、上肢运动功能恢复的各项指标来看明显优于针刺组,因此针刺结合康复训练的治疗方法值得临床推广。