贸易竞争、贸易互补与贸易环境

——中国与中东欧国家贸易合作的实证检验

2019-05-31邓靖,李敬

邓 靖,李 敬

(1.重庆社会科学院 公共政策研究部,重庆 400020;2.重庆工商大学 经济学院,重庆 400067)

一、问题提出

目前中国对外开放发展面临较为复杂的国际环境,“美国优先战略”、特朗普减税、中美贸易摩擦等将通过贸易、投资、汇率和地缘政治等多个渠道对中国产生较多不确定性影响。自2009年经济危机以来,欧洲经济复苏较为缓慢,中欧经贸关系也受到了不同程度的影响。根据2016年中国海关的统计数据,中国与欧洲的贸易总额同比出现了3.1%的负增长,但是中国与中东欧国家的贸易规模达到了586.54亿美元,同比增长了9.5%,成为深化中欧贸易关系的重要途径,也是中国深入推进“一带一路”倡议的重要区域。根据新古典国际贸易理论可知,贸易合作主要取决于国家或地区基于资源要素禀赋建立的产业竞争互补格局,如果国家或地区之间产业互补程度大,且具有较好的营商环境,则受其他政治或者社会因素影响较小,贸易合作规模将会扩大,反之则会不断降低贸易合作的可能。基于上述背景和理论内涵,本文拟重点分析中国、中东欧国家与欧盟之间的贸易特点以及影响因素之间的关系,试图探究中国与中东欧国家的贸易合作方向以及中国与欧盟之间的关系,为新时代中国推动形成全面开放新格局提供一定参考。

二、相关研究

与本文相关的已有文献主要对贸易关系、影响因素以及特定区域和产业开展了研究。具体如下:龚江洪和陈旭华(2012)构建了引力模型,运用面板数据验证了经济规模、人口规模、地理位置等因素对中国与中东欧贸易的互动作用,但忽视了对于制度变量的考量[1]。窦菲菲(2014)集中研究2004年加入欧盟后波兰、捷克、匈牙利等中东欧国家对华贸易中挤出竞争和转移效应的形成、发展及其原因,认为中东欧国家对华双边贸易中商品结构的高度相似性导致了挤出性竞争关系的形成和日益加剧;但是对于产业的互补与竞争特征尚未开展实证分析[2]。于军(2015)提出基于促进经济发展和社会进步、推动世界和平稳定的共识,双方建立对话和合作机制应从共同利益出发进行总体设计,分领域打造“16+1”利益共同体,最终实现互利共赢、共同发展,但缺乏深度理论构建和具体的实证检验分析[3]。龙海雯和施本植(2016)基于产品相对贸易指数、出口市场相似度指数、双边贸易综合互补指数、贸易密度指数对中国与中东欧国家的贸易合作潜力开展了研究,但尚未研究贸易合作环境[4]。孙玉琴和苏小莉(2017)从中东欧国家进口需求角度出发,分析中国对中东欧国家出口商品的总量和结构现状,但缺乏对于需求结构以及需求趋势的分析[5]。侯敏和邓琳琳(2017)运用随机引力模型分析了中国与中东欧各国的贸易效率与贸易潜力,但尚未考虑欧盟对于中国与中东欧国家贸易合作的不确定性影响因素[6]。李敬等(2017)分析了“一带一路”沿线国家相关产品的贸易竞争互补关系及动态变化情况,但对于中国与中东欧国家贸易合作的环境建设考量较少[7]。还有众多学者分别对中国与中东欧国家的贸易合作取得的成效、挑战,以及贸易保护主义、逆全球化思潮抬头的背景对中国与中东欧国家贸易的趋势与特点展开分析,但是如何处理好中国与欧盟的关系方面缺乏研究[8-10]。李雪艳(2018)和姚鸟儿(2018)分别分析了宁波、浙江与中东欧国家的贸易合作情况,研究的区域视角有待进一步拓展[11-12]。部分学者针对中国与中东欧国家的农产品贸易开展了分析,对于中国与中东欧国家贸易的整体形势以及结构趋势尚需进一步研究[13-14]。

综上所述,已有文献对于开展本研究起了较为重要的基础支撑作用。本文的边际贡献主要体现在以下三个方面:一是采用联合国贸易和发展会议(UNCTAD)统计数据库的最新数据对中国与中东欧国家的贸易合作的总体特征、结构特征、网络特征开展经验分析;二是构建考虑欧盟因素以及中东欧国家国内环境因素的国际贸易引力理论实证框架;三是分组别开展实证研究,以使得出的研究结论以及政策建议更具实践意义。

三、中国与中东欧国家货物贸易的经验特征

(一)总体特征

中国与中东欧国家的货物贸易规模呈现递增态势。2005年,中国与中东欧国家的进口、出口在“一带一路”国家中的占比分别为44.65%、40.38%,中国与中东欧国家的进口、出口在全球国家中的占比分别为10.79%、10.93%;2016年,中国与中东欧国家的进口、出口在“一带一路”国家中的占比分别为46.38%、50.64%,中国与中东欧国家的进口、出口在全球国家中的占比分别为15.17%、17.98%。2005—2016年,中国与中东欧国家的进口、出口在“一带一路”国家中的占比分别增加了1.73个百分点、10.26个百分点,中国与中东欧国家的进口、出口在全球国家中的占比分别增加了4.38个百分点、7.05个百分点。

中国深化与中东欧国家的贸易合作关系是对中欧贸易关系的有益补充,有助于培育中欧经贸关系新的增长极,促进经济质量的有效改善。一方面,中国与欧盟的贸易关系呈现走弱趋势。2008年,欧盟对中国的进口、出口同比增幅分别为6.52%、9.02%;2016年,欧盟对中国的进口、出口同比增幅分别为-1.71%、-0.34%。2008—2016年,欧盟对中国的进口、出口同比增幅分别为下降8.23个百分点、9.36个百分点。另一方面,中国与中东欧国家的贸易关系呈现增强趋势。2010—2016年,中东欧国家从中国的进口由530.96亿美元上升至651.71亿美元,增幅为22.74%;中东欧国家对中国的出口由68.90亿美元上升至97.19亿美元,增幅为41.05%。其中,2012年搭建的“16+1合作”平台为中国与中东欧国家贸易合作起到了显著提升作用。2013年,中东欧国家对中国的进口、出口均出现了大幅度的上升趋势,分别达到577.85亿美元、105.45亿美元,同比增幅分别为4.66%和43.84%。

(二)结构特征

机械制造是中东欧国家主要的出口产品。2005年,捷克、拉脱维亚、波兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚出口排名第一的产品是带点燃往复式活塞内燃发动机车,在全年出口总额中的比重分别为3.71%、9.36%、3.45%、5.57%、4.29%,在“一带一路”国家出口总额中的比重分别为0.10%、0.20%、0.11%、0.60%、0.31%,在全球出口总额中的比重分别为0.03%、0.01%、0.02%、0.01%、0.01%;而在2016年,五国的带点燃往复式活塞内燃发动机车的出口规模仍旧排名第一,各项占比均有不同程度的提高,如在全年出口总额中的比重分别为5.21%、9.88%、5.22%、7.23%、5.05%,在“一带一路”国家出口总额中的比重分别为0.15%、0.23%、0.18%、0.63%、0.35%,在全球出口总额中的比重分别为0.04%、0.03%、0.03%、0.02%、0.02%。

基础设施建设是中东欧国家主要的需求产品。中东欧国家对基础设施建设的需求主要受两个方面的因素影响。一方面,中东欧国家对基础设施的投资力度较小。截至2016年底,中东欧国家私人参与交通基础设施建设的投资规模占GDP的比重均低于1%,其中投资比重的均值为0.33%,投资比重最大的国家为波兰,投资比重最小的国家为拉脱维亚。根据相关调研资料显示,塞尔维亚目前已经实现电气化的铁路里程只有1 000多公里,超过一半的火车时速低于60公里。另一方面,基础设施建设融资较为困难。由于必须遵守欧盟的债务比例限制,导致部分中东欧国家公共基础设施建设的融资规模相对较小,部分中东欧国家近年来财政状况较差,融资结构不能进一步优化,公共基础设施建设存在较大不确定性。比如,塞尔维亚2015年的政府债务在GDP中比重已经达到了75%,远远超过了欧盟规定的政府债务在GDP中的比重60%的标准,其国内的基础设施建设进展显著滞后。

(三)网络特征

1.贸易竞争

贸易竞争主要发生在出口产品结构趋同的国家之间。贸易竞争指数(CS,coefficient of specialization)计算公式如下:

(1)

2005年,中国与中东欧国家的CS均值为0.164 9,表示中国与中东欧国家整体货物贸易竞争弱。其中,CS大于0.3的国家分别是匈牙利和爱沙尼亚,CS分别为0.458 1和0.391 1,表示中国与这两个国家货物贸易竞争显著且激烈;CS大于0.2小于0.3的国家分别是捷克和斯洛伐克,CS分别为0.256 6和0.247 8,表示中国与其货物贸易竞争显著且比较激烈;贸易竞争最小的国家为阿尔巴尼亚,CS为0.048 1。2016年,中国与中东欧国家CS均值为0.240 9,表示中国与中东欧国家整体货物贸易竞争较强,其中,CS大于0.3的有6个国家,分别是捷克、匈牙利、立陶宛、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克,CS分别为0.398 3、0.335 9、0.306 8、0.379 0、0.311 1和0.325 1,表示这些国家与中国货物贸易竞争强烈;CS大于0.2小于0.3的有3个国家,分别是保加利亚、克罗地亚和拉脱维亚,CS分别为0.267 7、0.270 8和0.284 3,表示这些国家与中国的货物贸易竞争关系较强。

2.贸易互补

贸易互补关系主要发生在一国出口产品结构与其他国家进口产品结构相互匹配程度较高的过程中,贸易互补指数(TCI,trade complementarity index)计算公式如下:

(2)

2005年,以中国为基准,中国与中东欧国家TCI均值为0.327 1,表示中国与中东欧国家整体贸易互补关系强烈。其中,TCI大于0.2小于0.3的国家3个,分别是阿尔巴尼亚、波黑和马其顿,TCI分别为0.257 7、0.295 9和0.264 4,表示中国与这些国家货物贸易互补较强;其他13个国家TCI均大于0.3,表示中国与这13个国家货物贸易互补强烈。2016年,以中国为基准,中国与中东欧国家贸易互补指数均为为0.377 5,表示中国与中东欧国家整体货物贸易互补强烈,其中,阿尔巴尼亚TCI为0.292 6,表示中国与阿尔巴尼亚货物贸易关系较强;其他13个国家TCI均大于0.3,表示这些国家与中国货物贸易互补关系强烈;贸易互补最大的国家为捷克,TCI为0.471 2。

3.贸易密度

贸易密度(Density)主要反映各国网络关系疏密程度的指标。贸易网络关系的数量越多,表示网络密度越大。网络密度可以定义为实际拥有的连线数量与整个网络最多可能的连线数量之比。假设网络中的国家数量为N,则网络中最大可能存在的网络数量为N×(N-1),网络中实际拥有的网络数量为L,则网络密度性(Dn)可以表示为如下形式:

(3)

式(3)中,Dn的取值范围为[0,1]。

2005年,中国与中东欧国家贸易竞争显著且激烈(CS>0.3)、贸易竞争显著且比较激烈(CS>0.2)的网络关系密度分别为0.011 4和0.016 3;2016年,中国与中东欧国家贸易竞争显著且激烈(CS>0.3)、贸易竞争显著且比较激烈(CS>0.2)的网络关系密度分别为0.014 9和0.018 6。2005—2016年,中国与中东欧国家贸易竞争显著且激烈(CS>0.3)、贸易竞争显著且比较激烈(CS>0.2)的网络关系密度分别增加了30.7%和32.22%,表明中国与中东欧国家贸易竞争加剧。2005年,中国与中东欧国家贸易互补显著且强烈(TCI>0.3)、贸易互补显著且比较强烈(TCI>0.2)的网络关系密度分别为0.023 6和0.064 1;2016年,中国与中东欧国家贸易互补显著且强烈(TCI>0.3)、贸易互补显著且比较强烈(TCI>0.2)的网络关系密度分别为0.041 3和0.092 9。2005—2016年,中国与中东欧国家贸易互补显著且强烈(TCI>0.3)、贸易互补显著且比较强烈(TCI>0.2)的网络关系密度分别增加了75%和44.93%,表明中国与中东欧国家贸易互补性增强。

总的来看,十多年来,中国与中东欧国家的货物贸易竞争程度在上升,但上升幅度小于货物贸易的互补程度,并且互补货物贸易的频率逐渐增多。因此,中国与中东欧国家货物贸易合作空间较大。

四、理论模型及数据说明

(一)理论假设及模型设定

1.理论假设

根据经济理论和已有相关研究文献可知,国家或地区开展贸易合作规模受要素禀赋和贸易环境以及其他因素影响[4,15]。费尔曼(Freeman,1979)认为,丰裕的人力资本能够提升专业分工水平,降低生产成本,具备较大的市场开拓潜力;技术优势能够提升贸易产品的附价值,增加国际贸易的稳定性[16];王(Wang,2010)的研究表明,资源密度较高有助于丰富国际贸易的产品类别;国家或地区之间贸易产品互补性强,贸易密度大,经济发展基础好,贸易合作规模也相对较大[17];魏尚进(Wei,2000)认为贸易距离较远增加了贸易成本,不利于贸易合作[18];汇率水平提高增加了国际贸易的交换成本,且耗费时间较多,会直接或间接影响国际贸易[19-21];中东欧国家加入欧盟之后,由于与欧盟国家达成了系列经济和政治条件,因此会在一定程度上影响其与其他国家的贸易合作能力。由此,本文提出以下假设:限定其他条件,人力资源、技术优势、能源密度、腐败控制、法制环境、政府效率、经济发展、贸易互补、网络密度等因素与贸易规模正相关;贸易距离、汇率水平、欧盟关系等因素与贸易规模负相关。

2.模型设定

为了实证分析中国与中东欧国家贸易合作的影响因素,本文建立如下模型:

(4)

式(4)中,EX表示国家的贸易规模,主要选取中东欧国家进出口总额,FaEn、TrEn分别表示国家或地区的要素禀赋和贸易环境,T为控制变量。根据理论假设,控制变量主要包括经济发展、贸易竞争、贸易互补、贸易网络、汇率水平、欧盟关系以及贸易距离等,α为常数项,β、γ、θ分别为要素禀赋、贸易环境以及控制变量的系数,ρ、φ分别表示国家及时间效应,δ为扰动项。

(二)变量选取

1.要素禀赋。本文主要从劳动人口、技术优势以及资源密度三个维度对中东欧国家要素禀赋影响贸易合作情况展开分析。其中,劳动人口,选用15~64岁人口数占总人口的比重来衡量中东欧国家的劳动力资源;技术优势,采用《全球竞争力报告》中的技术成熟度(technology readiness)指标度量;资源密度,选取中东欧国家油气和其他矿物资源出口占总出口额的比重度量。

2.贸易环境。本文主要借鉴魏尚进(Wei,2000)以及巴克利和卡松(Buckley & Casson,2007)的方法[18-19],用国家政治风险指南(PRS)中的腐败控制(control of corruption)、法制情况(rule of law)以及政府效率(government efficiency)度量中东欧国家贸易环境对贸易合作的影响情况。

3.控制变量。控制变量分别是:经济发展、贸易竞争、贸易互补、贸易密度、汇率水平、贸易距离以及虚拟变量等。经济发展指标选取中东欧国家的国内生产总值(GDP)进行度量;贸易竞争(CS)、贸易互补(TCI)、贸易密度(D)三个指标参见本文比较特征部分;汇率水平选取实际有效汇率指数(Reer)来度量汇率水平对中东欧国家与中国的贸易合作的影响程度。贸易距离指标为国家双边贸易的航运距离。虚拟变量(D1)表示中东欧国家是否加入欧盟,D1=1表示加入了欧盟,D1=0则表示尚未加入欧盟。

(三)数据说明

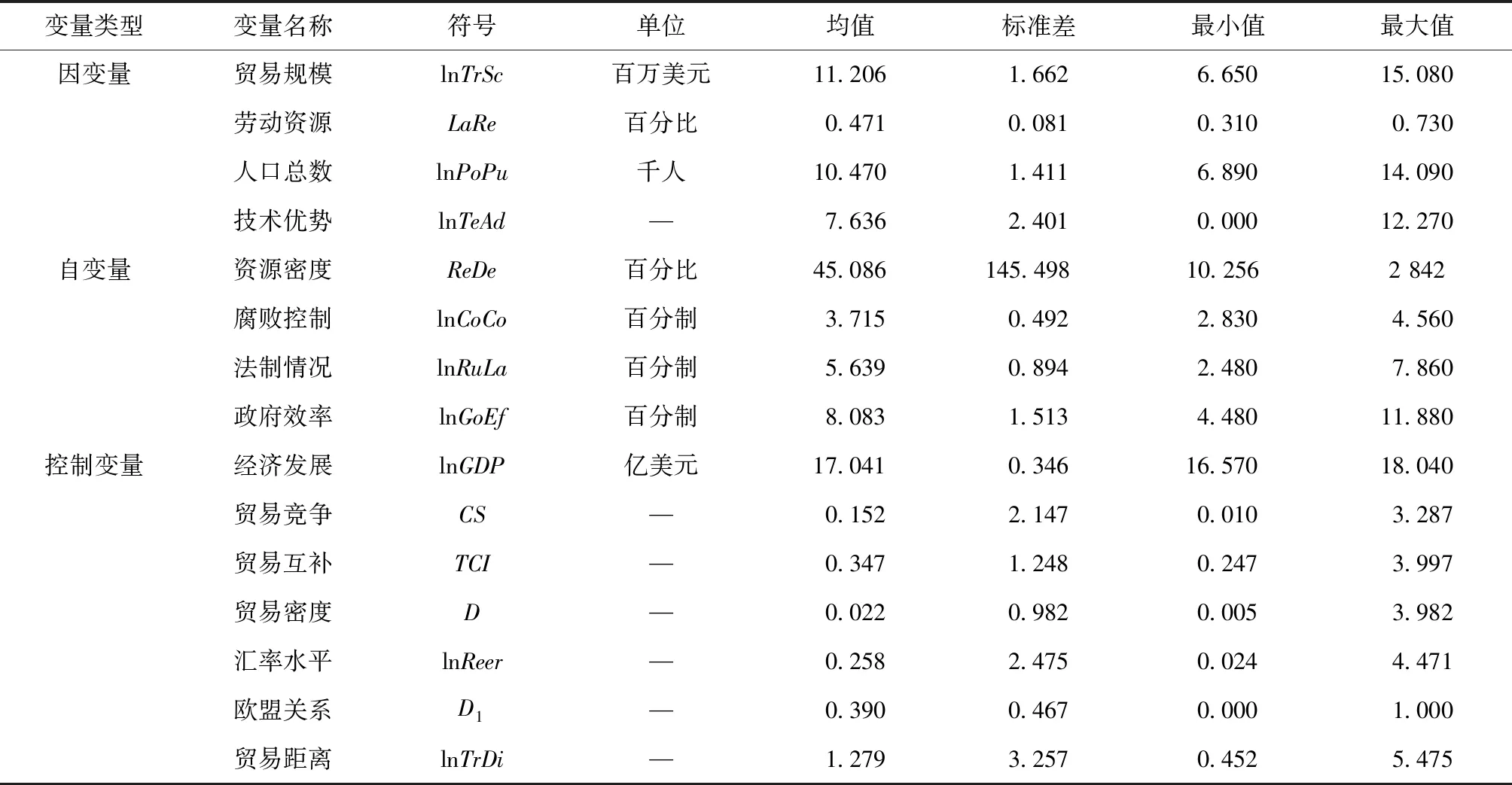

本文主要选取中国、中东欧国家2005—2016年的年度数据。数据详细来源分别是:贸易规模(进出口总规模)、外资流入(FDI)、经济发展(GDP)指标来自联合国贸易和发展会议(UNCTAD)统计数据库;人口相关指标的数据来自世界银行(World Bank)数据库;能源密度指标利用《BP世界能源统计年鉴》计算得到;汇率水平指标来源于国家货币基金组织数据库(IMF)。贸易竞争、贸易互补、贸易密度均根据上述公司计算得到,均以美元为计量单位,并以2005年为基期,采用插值法补齐缺失数据。主要变量统计性描述见表1。

表1 主要变量统计性描述

五、实证分析

为了增加实证分析的科学性和客观性,本文首先对数据进行预处理,利用相关系数矩阵和方差膨胀因子对模型中的主要变量进行多重共线性检验,结果显示未发现变量之间存在多重共线性情况;为了降低异方差对实证结果的影响,对方差较大的变量取自然对数。先后使用LM检验和Hausman检验,根据结果决定采用随机效应模型,采用可行广义最小二乘法(FGLS)进行估计。

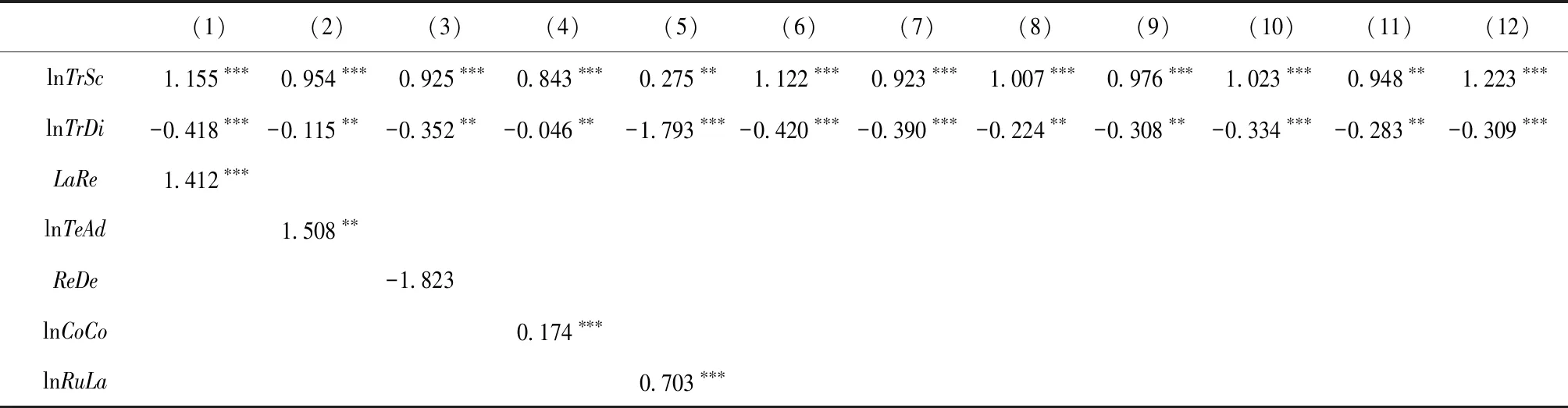

(一)全样本检验

为了体现实证研究的基准性,本文首先对所有变量开展检验,结果见表2。由表2可知,中国与中东欧国家的要素导向性贸易合作具有广阔的空间。劳动资源、技术优势与贸易合作呈现显著正相关效应,表示中东欧国家的劳动力资源充裕和技术优势不但能够降低劳动力成本,还能更好地拓展市场潜在需求,因此贸易合作的可能性相对较高。资源密度与贸易合作不显著且负相关,这与传统经济理论和公众认知不一致,分析认为主要原因在于全球为应对气候问题,降低能耗,更加重视绿色发展,导致能源在贸易规模中的比重呈现下降趋势。良好的贸易环境有利于中国与中东欧国家构建国际产业价值链体系,因此与贸易环境有关的腐败控制、法制情况以及政府效率三个变量均与贸易合作呈现显著正相关效应。

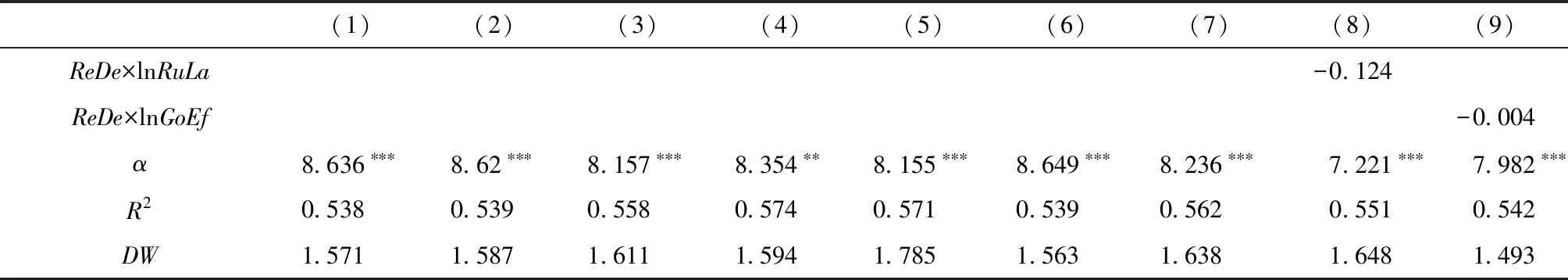

表2 全样本检验

表2(续)

注:*、**、***分别表示在10%、5%和1%水平上的显著性检验数。

从控制变量看,贸易互补指数、网络密度均与贸易合作呈现显著正相关效应,贸易竞争指数与贸易合作呈现显著负相关效应,这与本文特征分析部分相互印证,表示中东欧国家与中国在贸易合作过程中,要尽量避免产业竞争,应该协同发展具有互补趋势的产业体系;同时也可看出,贸易合作与汇率水平显著负相关性,主要原因在于汇率水平升高能够增加贸易往来的结算成本。经济发展水平与贸易合作呈现非显著负相关效应,这与理论假设不一致,主要原因在于中东欧国家或地区的经济体量相对较小,发展速度相对较慢,可能在与中国开展贸易合作过程中,需要付出较多的沉没成本,因此,在短时期内,经济发展的水平可能会受到政治关系、法律制度以及社会组织等的负面影响,导致经济发展趋势与贸易合作呈现非显著的负向关系。贸易距离与贸易合作呈现显著负相关效应,表示中国与中东欧国家贸易距离在一定程度上会影响贸易合作的空间,主要原因在于贸易距离的远近对于贸易物流运输成本以及物流运输的时效性的不确定性影响。是否加入欧盟对贸易合作呈现非显著性负相关效应,即在全样本检验的框架中,尚未发现中国与中东欧开展贸易合作对欧盟形成显著影响。为了增加论证充分性,本文后续分组对其检验。

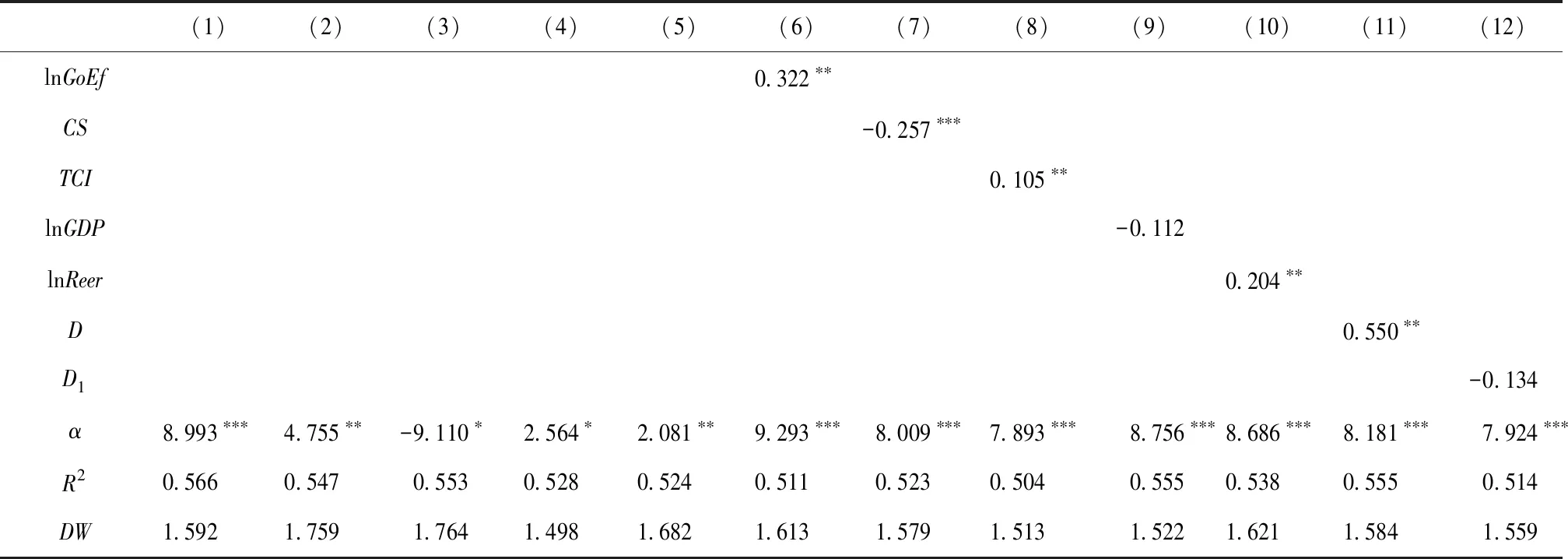

(二)交叉检验

为了增加实证检验的全面性,本文对主要因素两两相乘进行交叉检验,结果见表3。劳动资源与腐败控制、法治环境以及政府效率交叉项均呈现显著正相关效应,表示基于劳动力资源优势的中国与中东欧国家的贸易合作受贸易环境影响较为明显,与理论假设一致,证明了良好的贸易环境不但能够降低企业的制度成本,还能优化市场消费空间。因此,贸易环境能够正向促进中国与中东欧国家的贸易合作。

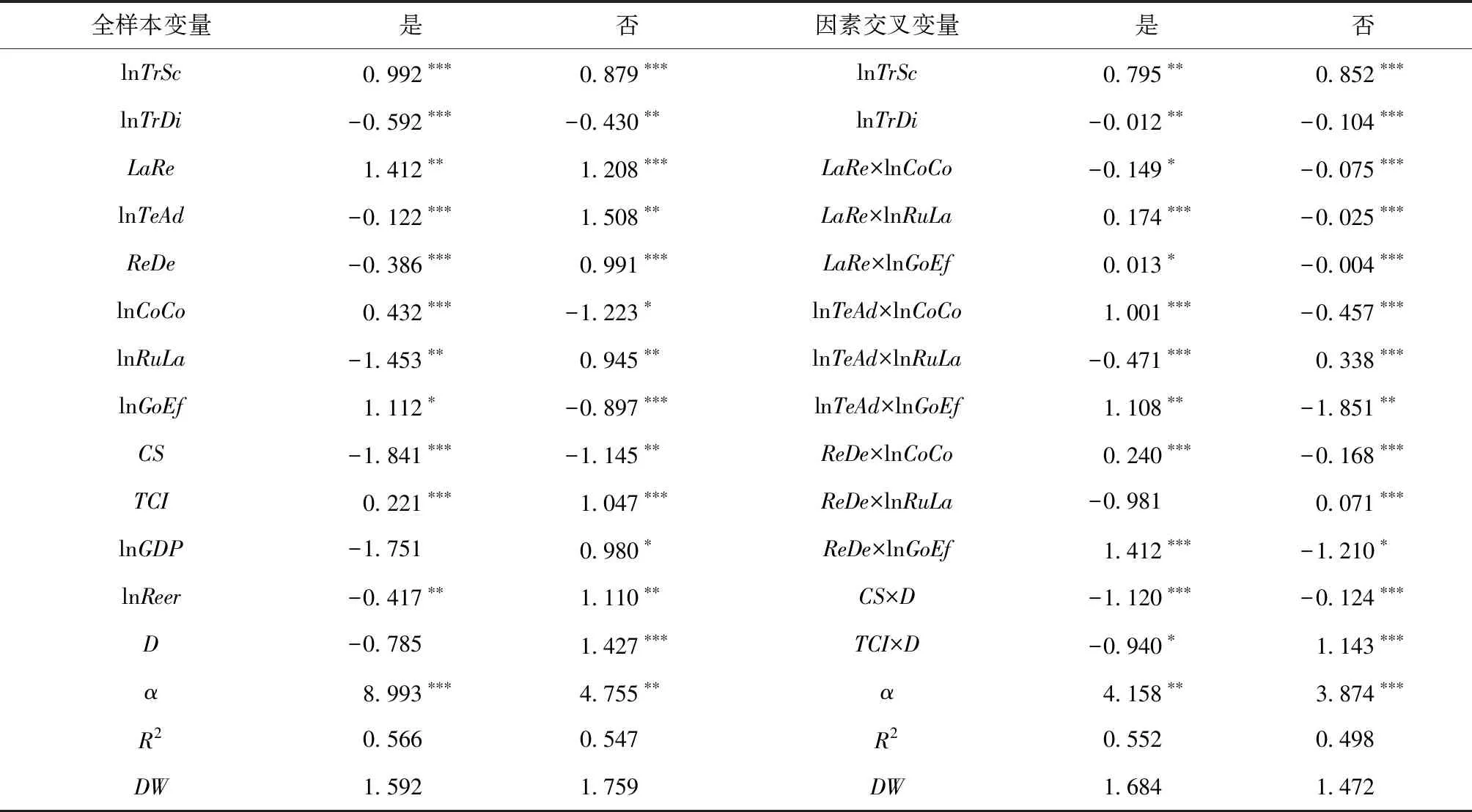

表3 因素交叉检验

表3(续)

注:*、**、***分别表示在10%、5%和1%水平上的显著性检验数。

技术优势与腐败控制、法治环境,以及政府效率的交叉项呈现显著正相关效应,表示技术研发以及成果转化需要良好的贸易环境作为支撑,技术优势能够转化为生产力最根本的保障在于对知识产权的法制保护。因此,贸易环境对于技术优势在国际贸易合作中作用的发挥具有正向作用。

资源密度与腐败控制、法治建设以及政府效率交叉项呈现非显著负相关效应,表示资源密度导向型的国际贸易对于贸易环境的状况缺乏敏感性,这与本文的理论假设不一致。分析认为,由于全球对绿色发展理念的推崇,更加强调对资源能源的集约节约利用,注重技术创新,研发新能源技术以及产品。因此,国家在对外贸易过程中,资源能源导向型的贸易合作规模可能会降低。

(三)分组检验

为了增加研究的对比性,本文基于是否加入欧盟开展分组检验,结果见表4。加入欧盟能够促进中东欧国家制度体系的完善,并能促进贸易环境的优化。从全样本分组检验结果看,加入欧盟的中东欧国家的腐败控制和政府效率呈现显著正相关效应;从多因素交叉检验结果看,加入欧盟的中东欧国家劳动资源与腐败控制、法治建设、政府效率均呈现显著正相关效应,技术优势分别与腐败控制、政府效率的乘积以及资源密度分别与腐败控制、政府效率的乘积均为显著正相关效应,表示加入中东欧国家的制度体系相关较为健全,法制环境较好,政府效率较为高效,整体贸易环境有利于中国与中东欧国家的贸易往来。

表4 分组检验

注:*、**、***分别表示在10%、5%和1%水平上的显著性检验数。

加入欧盟对中国与中东欧国家的技术贸易、资源能源贸易方面形成了一定的负面影响。从全样本分组检验结果可知,加入欧盟的中东欧国家与中国的技术贸易、资源能源贸易呈现显著负相关效应,表示与尚未加入欧盟的中东欧国家相比较来看,加入欧盟的中东欧国家在与中国开展技术贸易和资源能源贸易方面具有一定抑制作用。从多因素交叉变量检验结果看,技术优势与法制建设交叉项呈现显著负相关效应、资源能源密度与法制建设交叉项呈现非显著负相关效应,表示加入欧盟后由于受到欧盟法律制度以及相关机制的约束,资源能源贸易以及技术贸易受到了一定负面冲击,相比尚未加入欧盟的中东欧国家贸易来说呈现负相关性。

从控制变量看,加入欧盟组别经济发展水平呈现非显著负相关效应,主要原因可能是加入欧盟后,在与其他国家或地区的经济往来中需要考虑欧盟因素,因此导致了一定程度的效率损失。加入欧盟组别汇率水平与贸易规模呈现显著负相关性,主要原因可能在于中国与中东欧在发生贸易网络过程中,要考虑欧元汇率的变化对于贸易成本的影响。从全样本分组检验结果可知,加入欧盟组别的贸易网络密度呈现非显著负相关效应;从多因素交叉因素检验结果可知,贸易互补指数与贸易网络指数交叉项呈现显著负相关效应。综合来看,加入欧盟对于中国与中东欧国家的贸易网络的影响主要在于对于贸易互补关系的负面冲击。

六、研究结论与政策建议

本文主要分析了2005年以来中国与中东欧国家之间的贸易关系,并得出如下结论:一是中国与中东欧国家的货物贸易呈现递增趋势,中国与中东欧国家的贸易合作是中欧关系的有益补充。二是中东欧国家主要出口与机械制造有关的产品,其国内对基础设施建设以及相关行业的产品需求较大。三是中国与中东欧国家的货物贸易虽然竞争态势逐渐明显,但是贸易互补程度也逐渐增加,且大于贸易竞争态势,贸易网络密度也在增加,表示中国与中东欧国家的贸易合作空间较大。四是中国与中东欧国家基于劳动资源、技术优势的贸易合作空间较大,基于资源密度的贸易合作空间不够显著;腐败控制、法治建设、政府效率等贸易环境对于中国与中东欧国家的贸易合作具有显著正向作用;加入欧盟有利于优化中国与中东欧国家的贸易合作贸易环境,但在技术贸易、资源导向型贸易方面对中国与中东欧的合作形成一定负面影响。

综合来看,中国加深与中东欧国家的贸易往来对于欧盟的负面影响并不显著;相反,中国与中东欧国家的贸易合作能够提升欧盟的经济实力。同时,加入欧盟能够优化贸易环境。

本文的主要政策建议如下:首先,进一步推动“放管服”改革,减税降费,完善相关法律法规,优化贸易环境。其次,推动外向型产业供给侧结构性改革,提升出口产品附加值,积极学习中东欧国家高端机械制造的经验。再次,处理好中国与中东欧以及其他欧盟国家的产业竞争关系,在机械制造方面避开与其直接竞争。此外,构建包括中国、中东欧国家、欧盟以及其他重要国际性组织在内的常态化交流机制,促进在政治、经贸、人文等方面的交流合作,增加相互了解,扩大共识。