非现金支付对流通中现金的替代效应分析

2019-05-31张培良刘方涛

张培良,刘方涛

(1.首都经济贸易大学 城市经济与公共管理学院,北京 100070;2.泰康保险集团,北京 100031)

一、问题提出

近年来,随着信息技术和金融科技的快速发展,各类非现金支付工具不断涌现并迅速融入居民日常生活当中。特别是在2013年以来,随着以支付宝和微信支付为代表的移动支付工具的出现、发展和普及,非现金支付对社会经济中的现金使用呈现出明显的替代作用。

一般而言,非现金支付是指使用除纸币和硬币外的银行卡、各类票据以及移动支付终端进行的支付行为。非现金支付对现金的替代可以产生两方面的影响。一方面,非现金支付方便了人们生活中日常消费支付,尤其是提升了小额支付的效率,解决了现金存储和易丢失等问题。另一方面,非现金支付工具的发展通过放大货币乘数、提高货币流通速度、派生额外流动性等渠道改变了原有的货币供求规律和货币政策传导途径。非现金支付已经深度渗透至中国的金融领域,并且其影响日益增大。

深入研究非现金支付对金融体系运行影响,其中,研究非现金支付对流通中现金的替代规律是基础和关键。目前关于非现金支付对流通中现金影响的认识仅停留在理论和定性分析层面,相关的实证研究仍较为缺乏。本文将基于经典的现金需求理论,建立研究非现金支付对现金替代的实证分析模型,从总量替代和增量替代两个层面对非现金支付对现金支付的替代效应进行实证研究,为相关政策的制定提供有效的经验参考。

二、理论梳理和文献回顾

非现金支付对现金替代效应的理论基础是货币需求理论,非现金支付可以看作是传统货币需求影响因素的补充。因此,本文的文献综述分为两个部分,一是对经典的货币需求理论进行梳理,二是对近期的相关研究进行回顾。

(一)货币需求经典理论梳理

货币是充当一般等价物的特殊商品,具有交换媒介、价值标准、延期支付标准、价值储藏、世界货币等职能。随着理论创新的不断发展,货币需求理论经历了古典理论、数量化理论、凯恩斯理论和后凯恩斯理论四个阶段。古典理论认为产品市场是连续均衡的,经济处于充分就业状态。在这样的一种环境下,货币的职能非常简单,货币仅仅充当价值尺度角色,度量商品的价格和价值,但商品的真实价值并不受货币价值尺度的影响。杰文斯(Jevons,1875)认为,货币使用也促进了商品的交易(交易媒介),但是货币并不决定商品的相对价格、真实利率、市场均衡下的商品数量和真实财富[1]。因此,货币是中性的,对实体经济并无多大的影响。此后,以瓦尔拉斯一般均衡为基础,货币数量论得到发展。费雪(Fisher,1911)认为货币流通速度是由制度因素决定的,它取决于消费者的支付习惯、信用发达程度、运输与通讯条件等,并假设国民收入和就业水平在短期内稳定不变,影响货币供应量变化的是物价及名义国民收入[2]。上述货币需求理论均没有考虑利率在货币需求方面的关键作用,即缺乏微观基础。对此,凯恩斯(Keynes,1936)继承和发展了马歇尔等人关于货币需求动机的研究方法,并在此结构下探讨货币需求量的决定因素,将货币需求分解为交易需求、预防需求和投机需求三种动机,并指出决定三种需求的因素包括总产出和利率水平[3]。

此后,学者们对凯恩斯货币需求理论进行了拓展或者建立了全新的理论,形成内容丰富的现代货币理论体系。后凯恩斯理论货币需求模型主要基于货币的交易媒介和价值储存功能,主要包括存货理论、预防性货币需求、货币资产模型和消费者需求理论。存货理论模型由鲍莫尔(Baumol,1952)和托宾(Tobin,1956)提出,将货币当作一种用于交易目的的存货[4-5]。预防性货币需求模型也是基于交易动机,人们持有货币是因为人们对于他们将要支付数量的不确定性而为。在这种框架下,一个人持有的货币量越多,便更少承担流动性不足的成本,但是他放弃的利息收入也越多。因此,决策者不得不平衡利息成本和流动性不足的成本从而决定最优的货币持有量[6]。基于消费者需求的理论模型由弗里德曼(Friedman,1956)和巴奈特(Barnett,1992)提出,将货币纳入消费者商品需求的框架下进行分析,认为人们持有货币是可以从中得到效用[7-8]。

综合来看,货币需求理论经历长期的演变,形成了较为完善的分析框架,但是近年来出现的影响货币需求的众多新因素可能对现有的货币需求框架形成冲击,需要进一步研究和完善相关理论,本文的研究可以为货币需求理论的完善提供实证参考。

(二)相关文献回顾

中国学者针对货币需求的影响因素和非现金支付进行了一定的研究。从货币需求影响因素来看,除产出和利率等传统因素外,现有文献主要从汇率、股票收益率以及经济体制等方面进行了实证研究。在汇率方面,万晓莉等(2010)在开放经济下发现,在考虑汇率和外部因素的情况下,中国在长期才具有稳定的货币需求函数,虽然中国资本账户还未完全放开,但人民币的贬值(升值)预期将显著减少(增加)居民和企业对人民币的需求[9]。易行健和杨碧云(2010)检验了人民币升值对货币需求的影响,结论显示人民币预期升值率的上升将通过货币提现效应与资本流动效应显著增加中国微观经济主体对狭义货币(M1)与广义货币(M2)的持有需求[10]。黄桂田和何石军(2011)认为利率和汇率管制降低了持币成本,直接增加了货币需求,其导致的投资和对外经济结构扭曲则间接地增加了货币需求,中国的货币高速增长就是为了满足超额货币需求所致[11]。在股票收益率方面,伍戈(2009)采用误差修正模型考察近年来中国金融体系发生显著变化的背景下广义货币需求、物价、产出、利率、汇率以及股票价格之间的联系,认为中国依然存在相当稳定的广义货币需求函数[12]。肖卫国和袁威(2011)研究发现,通胀预期、股票价格波动和人民币汇率是影响长期货币需求的重要因素[13]。在经济体制方面,康继军等(2012)考察了中国的货币需求函数,认为只有通过引入制度变量,才可以得到稳定的货币需求函数[14]。

从非现金支付的研究来看,现有文献对非现金支付的现状进行了分析,并初步探讨了非现金支付对现金需求的影响。康华一(2013)从非现金支付服务市场主体、非现金支付工具体系、使用渠道和功能领域等方面对目前非现金支付业务发展现状和存在问题进行了分析,并提出了相应的政策建议[15]。单超(2015)、陈磊和刘元甲(2016)分析了非现金支付对实体经济和信用体系建设的影响[16-17]。从替代效应来看,中国人民银行合肥中心支行课题组(2012)从理论和实证两个层面研究了非现金支付对现金的影响,提出了“增量替代”新思路[18]。王春丽(2014)对非现金支付快速发展和现金持续增长的现状进行了解释,肯定了非现金支付对现金支付存在增量替代效应,并且认为非现金支付不可能完全取代现金支付[19]。

从现有研究来看,在货币需求方面,均未能考虑新兴的非现金支付工具这一因素对货币需求的影响。少数文献研究了非现金支付对现金需求的影响,但仅是描述性的理论探讨,或者建立向量自回归模型(VAR)等计量模型分析二者的相关关系,鲜有文献给出衡量非现金支付发展的指标,也没有文献直接从非现金支付出发研究其对现金支付的替代关系。因此,本文将从总量替代和增量替代两个角度实证研究非现金支付对现金的替代效应。

三、流通中现金变化趋势与非现金支付发展现状

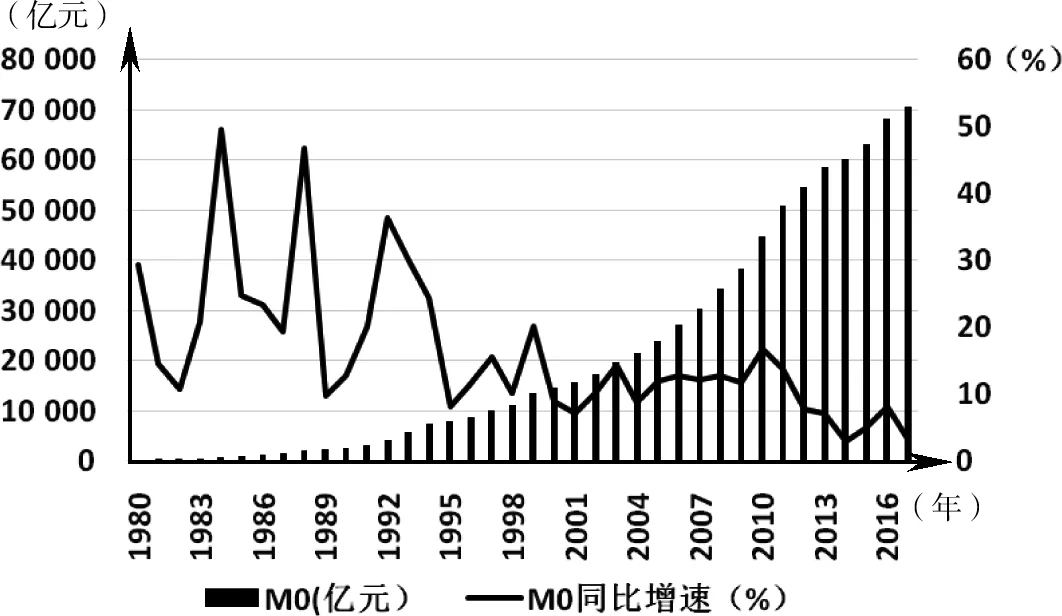

图1 流通中现金和同比增速变化趋势

在实证研究之前,有必要对流通中现金以及非现金支付的发展现状和趋势进行分析。由图1可知,改革开放以来,随着中国经济的快速发展以及社会贸易规模的不断扩大,流通中现金呈快速增长态势。1980—2017年,中国M0由346亿增加至7万亿,年平均增长率超过15%。从增速来看,M0增速整体经历了高位波动、平稳运行和持续下行三个阶段。其中,1980—2000年,中国经济快速增长导致货币需求日益增大,但货币存量明显偏低,因此流通中现金高速增长,M0平均增速为21%,其年度增速总体在平均值上下大幅波动。2001—2010年,随着中国加入世界贸易组织(WTO),经济总量和贸易需求继续快速增长,M0保持了两位数增速,但较上一阶段波动明显减小,年度增速基本处于10%左右。2011—2017年,一方面中国经济发展进入新常态,经济增速总体放缓,另一方面,各类非现金支付手段迅速发展,二者共同导致了中国M0增速的下降。尤其是2013年以来,移动支付的出现对现金需求形成明显的冲击,2014年M0增速创下2.9%的历史新低,2017年增速也仅为3.4%。本文认为,经济增速的下行对M2的影响较大,对M0的影响有限,现阶段M0增速下降主要是由于非现金支付对现金的替代效应。

与M0增速下降同时发生的是,随着中国互联网技术的快速发展,各类非现金支付工具层出不穷。从历史来看,最早出现的是以大额支付为主的票据、银行卡、汇兑,现阶段支付宝、微信支付等以小额支付为主的移动支付工具则成为主流手段,促进了非现金支付体系的迅猛发展,其应用领域也不断扩张。中国人民银行公布数据显示,2017年全国共办理非现金支付业务1 608.78亿笔,总金额达到了3 759.94万亿元,同比增长率分别为28.59%和1.97%,依旧保持稳定增长态势。其中,移动支付业务375.52亿笔,金额202.93万亿元,同比分别增长46.06%和28.80%。上述数据包含三层含义:一是非现金支付业务保持快速增长;二是在非现金支付中,移动支付的比重在不断上升;三是非现金支付和移动支付的交易量增速明显高于现金交易金额增速,表明以移动支付为主导的非现金支付主要应用于小额支付场景。综合来看,由于非现金支付具有便捷性、高流动性、无时空限制等特点,其快速发展对现金形成了明显的替代,特别是移动支付的迅速发展对实物现金冲击较大。基于此,本文将构建非现金支付对现金的替代模型,实证研究其总量和增量替代效应。

四、实证研究

(一)现金总量替代率的间接测算

1.现金替代率的含义和测算方法

非现金支付对现金支付的替代率,统称为“现金替代率”。现有研究对现金替代率并没有明确的定义。王倩(2009)采用银行卡交易额除以M1或者银行卡年末存款余额除以M1来代表银行卡对现金的替代率,但这种表示并不直观,没有反应这种替代对现金本身的影响程度[20]。本文定义了一种能够直观反映非现金支付对现金支付的替代率指标。现实中,观察到流通中的现金(M0)是非现金支付影响后的结果,假设不考虑非现金支付工具的影响,为满足日常的交易需求,应当存在一个隐含的资金实际需求M0*。理论来讲,M0*的数值要大于M0,因为不考虑非现金支付时,在观察到的M0基础上还需要额外的现金需求ΔM0来弥补非现金支付所替代的部分。因此,ΔM0可以代表被非现金支付替代的现金需求,从而可以通过下式定义并测算现金替代率:

(1)

其中,考虑非现金支付替代后的M0数据可以直接观测,未考虑非现金支付替代的M0*则无法直接观测,需要采用特定的方法进行估计,主要采用回归模型预测法。回归模型预测法的过程如下:首先,根据经典货币需求理论构建现金需求方程,根据邹检验(Chow Test)判断结构性断点,该断点即代表非现金支付开始对现金支付产生替代作用的时点;其次,以上述断点为分界点,将样本分为两个阶段,根据第一阶段的回归结果预测第二阶段的M0*;最后根据测算的第二阶段M0*和实际的M0计算现金替代率。

2.回归模型和数据

本文首先使用回归模型法测算M0*,进而计算现金替代率。根据经典的凯恩斯货币需求模型,货币的交易性和谨慎性需求与经济总量正相关,货币的投机性需求与利率负相关,即:

(2)

其中,M代表名义的货币需求,P代表价格指数,实际的货币需求是收入水平Y和利率水平i的函数,货币需求与收入水平正相关,与实际利率水平负相关。巴曙松和严敏(2010)指出,中国的货币需求函数中,货币化程度指标不可忽略[21]。在上述模型中应该加入货币化程度指标。借鉴其思路后,货币需求函数扩展为:

(3)

其中,I代表货币化程度。考虑到研究的需要和数据的可获得性,本文选取M0代表名义的货币需求量,选取CPI衡量价格总水平,选取名义GDP代表总收入水平,利率为剔除通货膨胀率后的一年期实际存款利率,并使用M2/GDP衡量中国的货币化程度。由于高频数据固有的季节性和高波动性影响估计结果,本文使用的数据为1980—2017年的年度时间序列数据,原始数据来源于国家统计局和中国人民银行网站。模型构建如下:

(4)

将上式对数线性化后可以表示为:

(5)

3.回归结果和现金替代率测算

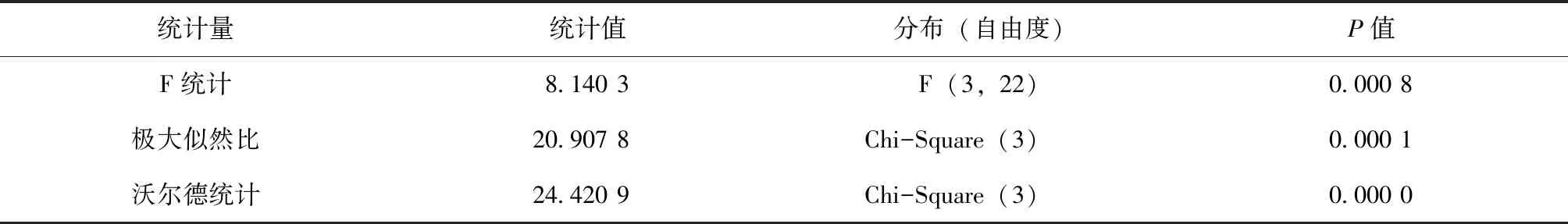

需要说明的是,由于1986年之前的M2数据缺失,在回归模型中实际使用的样本区间为1986—2017年。本文首先对上述回归方程进行结构性断点检验,根据不断的试探性检验,确定了1995年前后模型结构发生了明显变化,即本文认为1995后非现金支付开始对现金支付产生明显替代。表1显示了以1995年为断点的邹检验结果,可以看出,所有统计量的P值均接近于零,表明断点检验结果非常显著。

为了估计1996年以后隐含的现金需求M0*,本文使用1986—1995年的子样本数据建立基准回归模型,得到回归参数后,将1996—2017年的被解释变量数据代入基准模型即可估算出隐含的现金需求M0*。由表2的回归结果可以看出,R2达到了0.96,表明模型总体估计结果良好。从系数来看,实际货币需求与实际收入水平和货币化程度正相关,其系数均在1%的水平下显著;与实际利率水平负相关,其系数在15%的水平下显著。根据回归结果,本文确定了如下的基准模型:

(6)

表1 回归方程以1995年为断点的邹检验结果

表2 基准模型回归结果

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著,后表同。

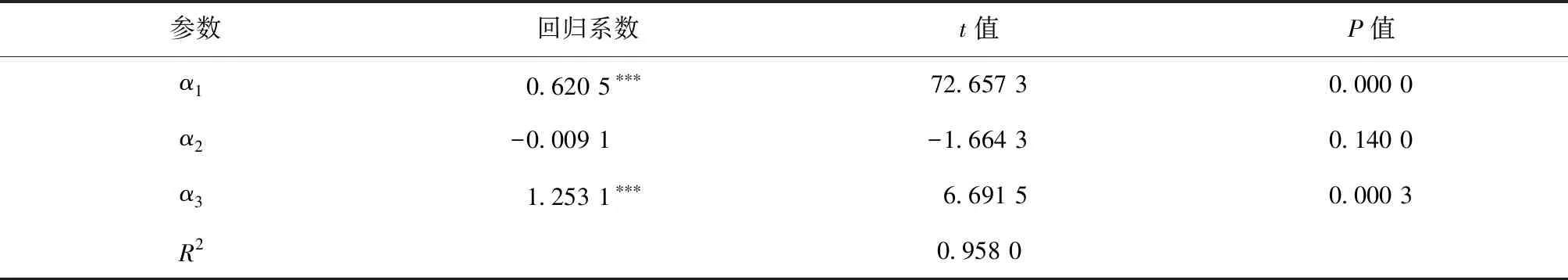

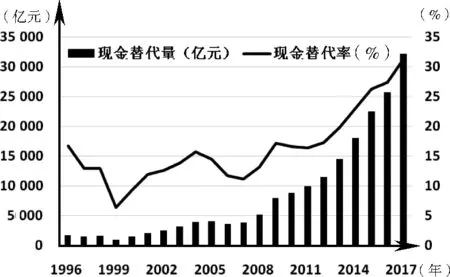

根据估计的模型,将1996—2017年经济变量代入模型中,即可得到隐含的现金需求M0*,M0*与实际M0相减便得出现金替代量,同时根据式(1)可以计算出现金替代率,相关计算结果见图2和图3。可以看出,2000年之后M0*与实际M0的差距开始扩大,近年来更是呈现出加速扩大的态势,这表明以银行卡和移动支付为主的非现金支付对现金具有明显的替代效应。2017年,现金替代量达到了3.2万亿,同比增长25%,比2000年增长20倍;现金替代率为31%,同比上升4个百分点,比2000年上升22个百分点。进一步来看,2013年以来,移动支付开始出现和普及,期间现金替代量和现金替代率均加速上升,表明移动支付正成为非现金支付替代现金的主要途径。与此同时,现金替代率与经济周期有密切的关系,经济萧条时,现金替代率下降,比如1999年和2008年现金替代率均降至阶段性低点,表明在经济危机时期居民更偏好持有现金。

图2 M0与M0*测算结果趋势对比

图3 现金替代量和替代率

(二)现金增量替代率的直接测算

上述模型通过间接测算方法从总体上对现金替代率进行了测算,为从多个角度认识非现金支付对现金替代的作用强度,本文提出现金使用量与经济活动总量的比率指标,并以此为基础直接测算现金的增量替代率。相对现金支付工具而言,非现金支付工具更加适应个人和企事业单位支付活动日益多样化和复杂化的需求,因而不仅能保持较高的增长速度,而且能促使人们相对甚至绝对减少现金的使用数量,并最终使社会经济中现金使用量与经济活动总量的比率出现下降。从这个角度看,一个社会经济中现金使用量与经济活动总量的比率可以作为评价非现金支付发展对现金替代效果的一个重要参考指标。研究思路如下:首先,通过理论模型的扩展,构建衡量非现金支付发展对现金替代的比率指标;其次,根据现金需求模型计算非现金支付工具发展对上述比率指标的影响系数;然后,根据模型回归结果直接测算现金增量替代率。最后,计算的现金增量替代率(采用直接测算方法),其模型构建和计算思路均与前述的间接测算方法不同,因此二者的测算结果仅可以用于相互印证,其具体数值水平则不具有可比性。

1.理论模型

有关居民部门现金需求的经典文献通常从现金的交易媒介功能和持有现金的机会成本角度出发展开研究,比较有代表性的是托宾-鲍莫尔(Tobin-Baumol)模型,该模型可以表述为:

Ct/Pt=L(it,Yt)

(7)

其中,Ct表示居民现金持有水平,Pt表示当前价格水平,it表示存款利率水平,Yt表示当前居民收入水平。函数L为利率水平的减函数和居民收入水平的增函数。该模型描述了居民持有现金时面临一个平衡点:一方面,持有的现金足以满足交易需求;另一方面,持有的现金也不宜过多,以规避利息所带来的机会成本。Ct/Pt是一个复合变量,代表实际现金余额。在给定名义收入和利率水平时,价格水平越高,人们为交换到同等数量的商品和服务所需要的现金越多,即隐含表明名义现金持有量是价格水平的增函数。基于对以上几个变量关系的判断,在保留各变量原有关系的基础上,将式(7)转化为以下表达式:

Ct/Yt=f(it,Pt)

(8)

本文将Ct/Yt称之为现金收入比率。式(8)表明,在给定名义收入水平下,人们持有现金的水平受利率和价格水平的影响。其中,f是利率的减函数,同时是价格水平的增函数。然而,上述两个表达式均没有考虑到影响居民持有现金的其他关键因素,比如非现金支付工具的发展等。在现有研究中,贺力平和卢川(2009)对式(8)进行了拓展,引入衡量非现金支付发展水平的变量Zt,进而论证非现金支付工具发展对现金收入比率的影响[22]。基本表达式为:

Ct/Yt=f(it,Pt,Zt)

(9)

其中,Zt在宏观上代表非现金支付的发展水平,但是并没有规定其确切的含义,需要在具体研究中进行设定,可以肯定的是,现金收入比率应当是Zt的减函数。

2.计量模型构建、指标选取和回归结果

为根据式(9)构建计量模型,首先需要对Zt的具体含义和衡量方式进行界定。从现阶段非现金支付的发展来看,以手机终端为代表的移动支付已经成为非现金支付的主要方式,但是移动支付数据的样本区间相对较短,无法用于计量模型。因此,本文使用普及率相对较高和受众范围相对较广的银行卡数据衡量非现金支付发展水平,即使用银行卡消费金额代表Zt,并做对数处理。受限于数据的可得性,本文选取1999—2017年的样本范围。其中,收入水平可以使用国内生产总值衡量,也可以使用社会消费品零售总额衡量[23-25],同时使用上述两个指标衡量收入水平,以提升回归结果的稳健性,其他变量的选取和处理方式与上文相同。所有的原始数据均来自国家统计局网站、中国人民银行网站以及万得(Wind)数据库。

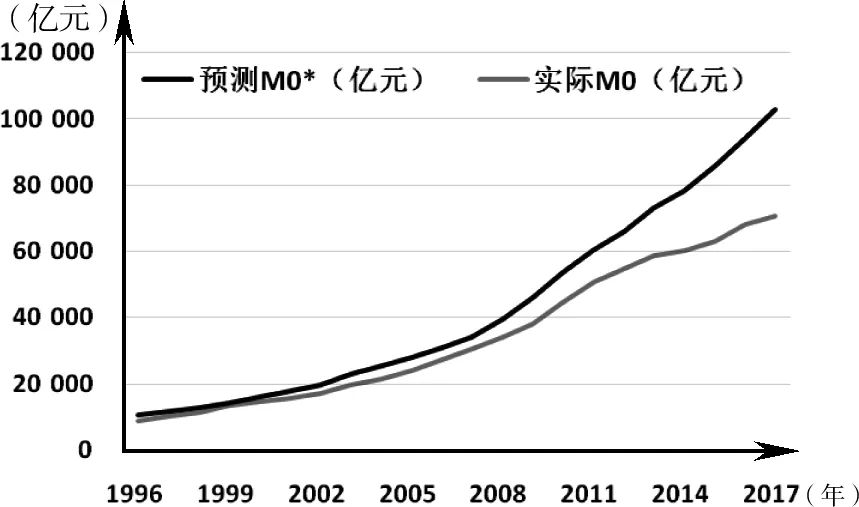

图4 M0/GDP和M0/社会消费品零售总额变动趋势

图4展示了1999—2017年M0/GDP以及M0/社会消费品零售总额的变化趋势。可以看出,1999年以来,M0在GDP和社会消费品零售总额中的占比均呈现出明显的下降趋势。一方面,表明随着中国货币体系的发展,经济运行过程中所需的现金比例下降;另一方面,M0占比下降也说明了非现金支付在经济发展和贸易流通环节中对M0的替代效应越来越明显。期间,M0占GDP比重由15%左右下降至8%左右,M0占社会消费品零售总额比重由40%左右下降至20%左右。

由于收入水平代理变量的不同,本文构建了如式(10)所示的模型1和如式(11)所示的模型2:

M0t/GDPt=c+β1it+β2CPIt+β3ln(BANKt)+εt

(10)

M0t/RETAILSALESt=c+β1it+β2CPIt+β3ln(BANKt)+εt

(11)

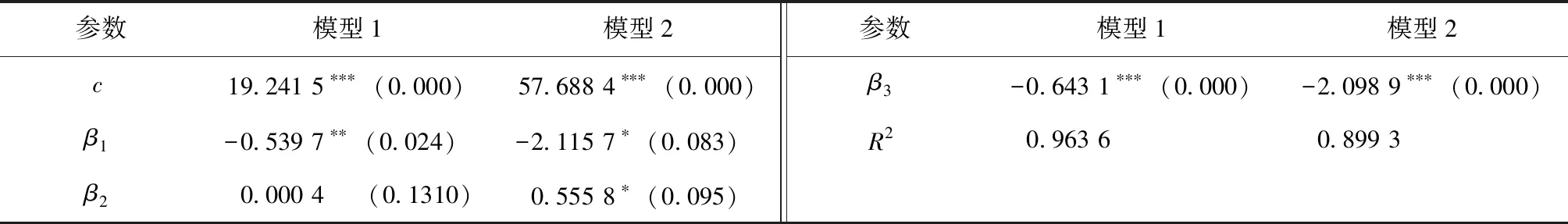

其中,RETAILSALESt代表社会消费品零售总额,式(10)和式(11)的回归结果见表3。可以看出,模型的总体拟合优度较好,R2分别为96%和90%,同时两个模型中回归系数的正负情况保持一致,回归结果大体相同。除模型1中CPI的系数外,其他变量的回归系数均至少在10%的水平下显著。其中,利率项回归系数为负,而价格水平的回归系数为正,表明利率上升提高了持有现金的机会成本,导致收入现金比下降,而一般价格水平上涨导致了现金实际需求的上升,促进了收入现金比上升。从非现金支付代理变量来看,银行卡消费金额的上升将导致收入现金比下降,即表明非现金支付对现金需求具有替代效应。

表3 现金增量替代基准模型回归结果

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平下显著,括号内数值为回归系数对应的P值。

3.增量替代率测算

本文基于以上回归分析的结果,采用微观经济理论中的弹性概念来计算现金增量替代率。简化起见,令Y1t=M0t/GDPt,Y2t=M0t/RETAILSALESt。本文以Y1t为例对增量替代率测算方法进行介绍,Y2t与之类似。根据式(10)的估计结果可得:

(12)

(13)

(14)

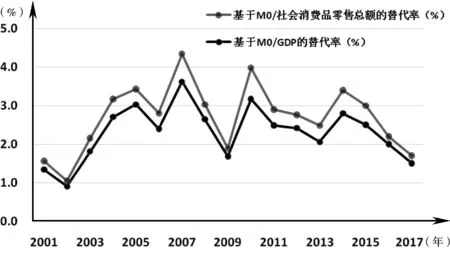

图5 基于M0/GDP和M0/社会消费品零售总额计算的现金增量替代率

由式(14)可以看出,现金增量替代率大小与银行卡消费金额增长率以及回归系数的绝对值正相关,与当期现金收入比指标负相关。据此,本文分别基于M0/GDP和M0/社会消费品零售总额计算了2001年以来的现金增量替代率。由图5可以看出,基于上述两个指标计算的现金增量替代率的走势高度一致,这表明本文构建的增量替代率计算模型的回归结果比较稳健。2001—2017年,现金增量替代率大体在[1.0%,4.5%]的区间波动,并且与经济周期具有一定的关联性,2007年的经济局部过热阶段,现金增量替代率达到峰值水平,2009年的金融危机时期则快速降至低位。近三年,现金增量替代率出现了持续的下降。需要说明的是,本文的实证结果是基于银行卡消费数据,而没有考虑移动支付因素,因此近三年增量替代率的下降是由于银行卡消费对现金替代边际作用的下降。如果将移动支付考虑在内,推测现金增量替代率将继续快速上升,甚至可能达到5%以上,即结果有可能低估了目前的现金增量替代率。此外,移动支付不仅对现金形成替代,同时也对银行卡消费形成了替代,这也是基于银行卡消费数据计算的现金增量替代率下降的原因之一。

五、结论和政策建议

近年来,非现金支付的快速发展一定程度上改变了传统的货币流通和创造规律,对流通中现金形成明显的冲击,其本质上是货币形态由实物货币向电子货币演进的必然结果,其影响程度也需要科学的研究和预判。基于经典的现金需求理论构建实证分析模型,从总量替代和增量替代两个层面对非现金支付对现金支付的替代效应进行实证研究。结果表明,以银行卡和移动支付为主的非现金支付对现金具有明显的替代效应,并且移动支付的替代效应呈现加速发展态势;利率上升会提高持有现金的机会成本,居民会减少现金持有,反之亦然;现金替代率与经济周期有密切的关系,经济萧条时现金替代率下降,居民更偏好持有现金;经济繁荣时现金替代率上升,居民持有现金会出现下降。总量替代结果显示,2017年,现金总替代量达到了3.2万亿,同比增长25%,比2000年增长20倍,现金总量替代率为31%,同比上升4个百分点,比2000年上升22个百分点。增量替代结果显示,2001—2017年,现金增量替代率大体在1.0%~4.5%的区间波动。需要说明的是,本文的增量替代计算结果是基于银行卡消费数据,并未考虑移动支付,有可能低估了目前的现金增量替代率。非现金支付对现金的替代效应实证结果表明,基于中国支付清算体系建设的重大成就,非现金支付发展取得了长足进步,电子货币对实物货币的替代发展到了新阶段。功能金融理论认为,支付是金融服务的基础功能,非现金支付的快速发展,能够提高跨地区支付效率,提高交易频率,实现交易资金实时清算,减少在途资金,降低交易成本,加快资金周转,对经济活动产生外部效应,进而提高经济活动效率。可见,非现金支付的快速发展是经济活动发展的必然要求。因此,为促进支付体系的健康发展,防范信用风险和系统性金融风险的发生,本文提出如下政策建议:

首先,促进非现金支付健康发展,更好发挥金融服务实体经济功能。引导并规范移动支付等新型非现金支付的业务开展,助力普惠金融和实体经济发展。移动支付等非现金支付工具作为更便捷的支付手段,其快速发展有助于提高结算效率和降低交易成本,其低门槛优势有助于普惠金融的实施,对实体经济发展具有一定的促进作用。非现金支付可以提升经济运行效率,降低经济运行成本,促进服务业发展,优化产业结构,进而促进经济增长。因此,应通过放开市场准入、引入竞争和完善激励淘汰机制等政策手段促进非现金支付的健康发展。

其次,推动科技与传统非现金支付业务的深度融合。科技进步推动了全球经济和社会快速发展和变革,“金融+科技”正进入深度融合、快速变革阶段,传统非现金支付工具应充分运用大数据、云计算、人工智能等技术,开启以金融科技为引擎,与生产、生活场景深度融合的有益尝试。此外,央行法定数字货币具有私人货币所不具备的公信力,具有当前非现金支付工具所不具备的技术优势,其本质上也是追求零售支付系统的高效率,提升交易便利性和安全性,整体提升支付体系的高效率、低成本和安全可靠。因此,在金融科技浪潮下,中央银行更要加快法定数字货币研发。

最后,完善相关政策法规,防范发展风险。针对目前存在的法律法规滞后性问题,宜建立符合票据、银行卡和第三方支付工具全新特征的监管体系,结合非现金支付市场创新发展实际和未来趋势,使非现金支付在更为完善合理的监管法律框架下发展。要重视非现金支付过快发展的潜在风险,对个别商家为推广业务而进行的非法宣传、补贴和恶性竞争,用户隐私无法得到有效保护等问题,应加强法律法规跟进,提升监管强度,规范市场秩序。