“窑上有窑,院中有院”:汾西县传统民居类型研究

2019-05-28薛林平石玉XUELinpingSHIYu

薛林平,石玉/XUE Linping, SHI Yu

引言

随着科技与文化的不断发展,人类居住形态已经发生了剧烈改变。相应地,传统民居建筑在功能布局、结构材料、空间形式等各方面都显得有些“脱节”,不再符合现代社会的生活需求。但是,凝结在其中的意匠巧思和朴素诚实的价值观是永远不会过时的,并且依然可以作为今日创作的启发,迸发出新的生命。因此,通过对传统民居建筑类型的归纳与总结,辨别其中“传神”和“动人”的基本语言和创作手法到底是什么,是我们研究的重要目标。

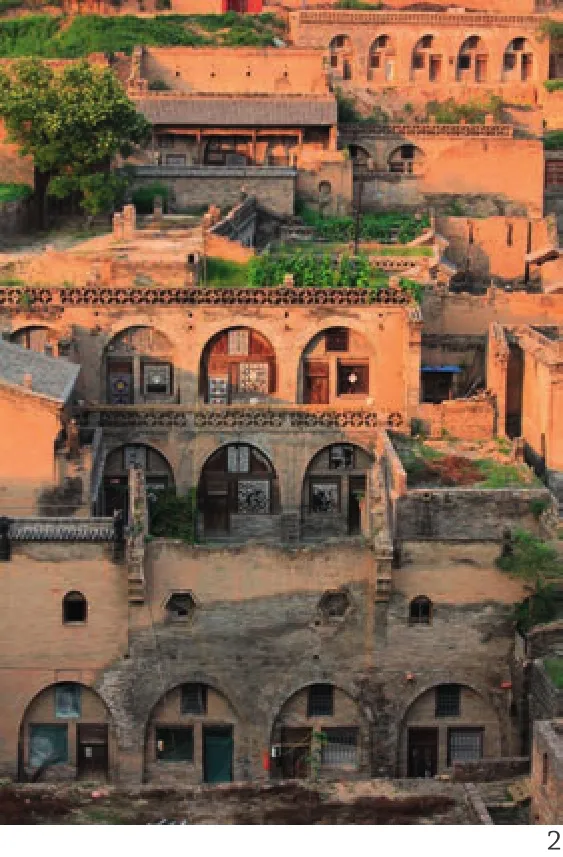

汾西县,位于山西省临汾市北部(图 1)。“汾虽小邑乎,姑射峙于西,汾流环于东,山川之秀,甲于天下,厥赋上上,厥田中中,民多富庶而好奢侈,一席之设炊金馔玉,一室之营,俊宇雕梁。”这是康熙八年(1669年),清代蒋鸣龙 、傅南宫修纂《汾西县志》时所作序言之文。明清时期的汾西古邑虽沟壑纵横、干旱缺水,自然环境较为严峻,但因富产煤铁等矿产资源,社会经济繁荣兴盛,富商巨贾甲第连天。在这样的地理文化背景下,涌现出一批建造考究、装饰精美的民居大院,堪称晋西北黄土高原地区民居建筑的典范(图 2)。

1 汾西县区位图

2 师家沟村传统民居

1 基本类型

1.1 单体

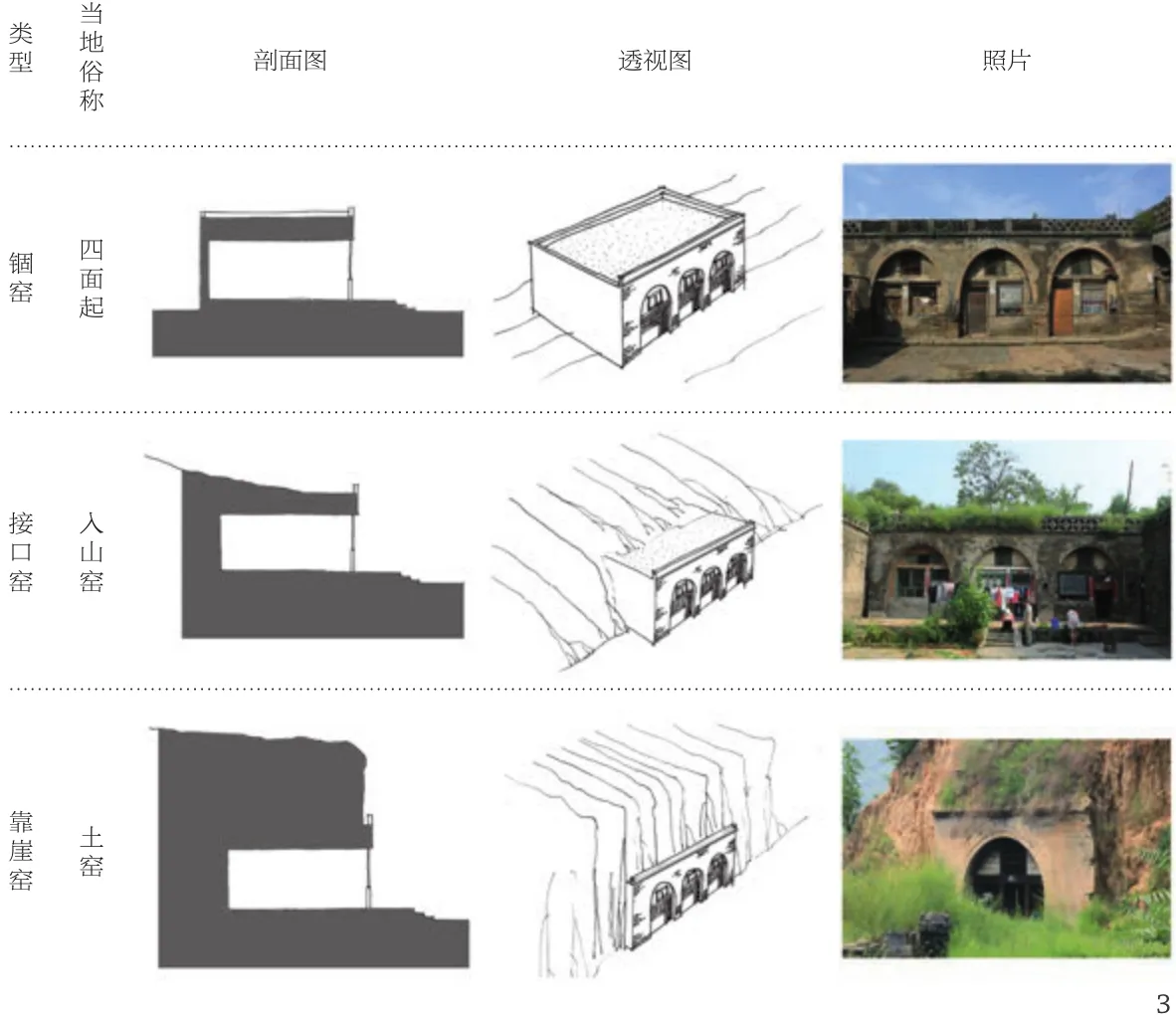

汾西县民居建筑以锢窑为主,其次为靠崖窑和接口窑,几乎没有下沉式窑洞(图 3)。锢窑的建造不依靠任何山体,平地而起。靠崖窑较为简陋,在山体中直接挖穴而成,仅在土崖壁外砌筑一层砖贴面。接口窑介于二者之间,后半部分为靠崖窑,前半部分用锢窑的形式与之相接。

3 窑洞分类图

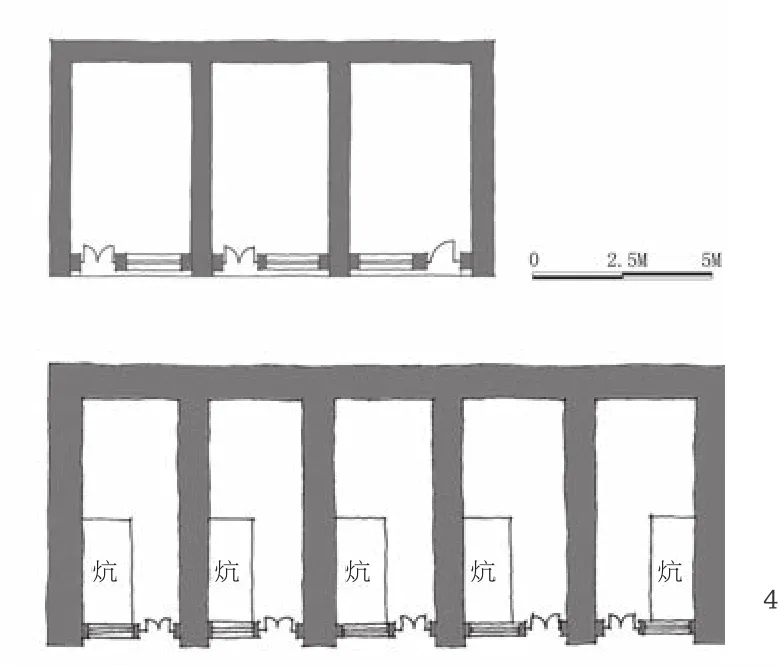

以最常见的锢窑为例:建筑平面方正,通常为多孔竖窑水平联排,孔数以奇数居多,常见的有3孔、5孔等,也有单孔、两孔、4孔等特例(常见于厢房)(图 4)。单孔竖窑的平面为矩形,前后等宽。由于结构的限制,面阔较为固定,在3~3.6m之间,平均3.3m;进深相对自由,但考虑到采光通风等因素,通常在6~10m之间,平均8m;中腿宽度在0.7~0.9m之间,平均0.8m;边腿承受侧推力较大,宽度介于0.8~2.4m之间,平均1.5m。

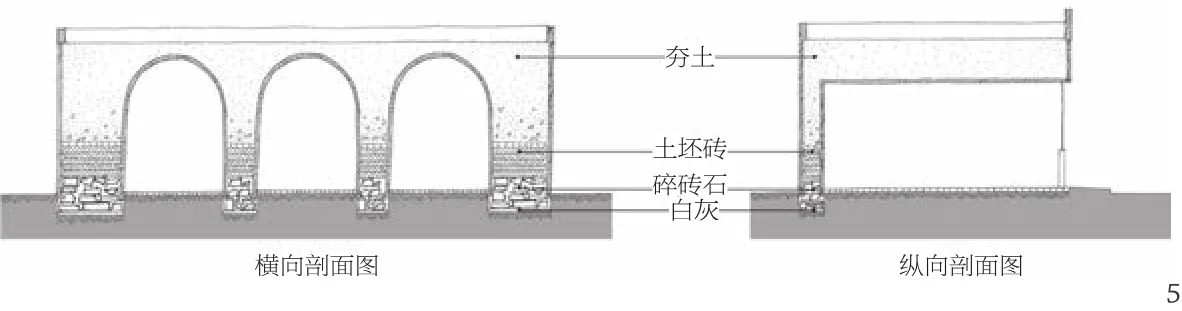

建筑结构采用清代流行的双心圆拱券形式,材料多为就地取材或简要加工,便利经济。砌筑时,不同材料用于不同部位,以最大限度地发挥各自性能:窑腿、前后墙外部用青砖抹白灰砌筑,坚固美观,内部则根据从下往上、从外向内强度逐渐降低的原则,填充黄土、三七灰土、碎砖石或土坯砖等稍次材料;屋顶用黄土夯实垫平,成为不可多得的一块平地,具有重要的生产生活功能,如晾晒积谷、聚会交往、乘风纳凉等(图 5)。

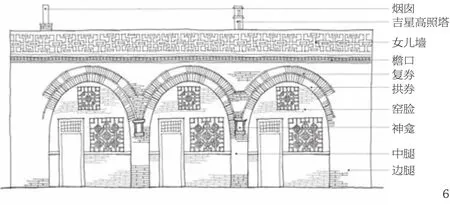

建筑正立面真实地反映了拱券结构,并通过形式上的重复(复券)强化美感,同时也增加前墙用砖量,抵抗墙体内部填充物的外推力(图 6)。艺术处理手法主要为虚实对比,由下至上(窑脸门窗-前墙-女儿墙)形成了“虚-实-虚”的节奏,由左至右(边腿-窑脸-中腿-窑脸-中腿-窑脸-边腿)形成了“实-虚-实-虚-实-虚-实”的节奏,充满韵律。重要装饰多位于较“虚”的窑脸、女儿墙等部位。窑脸上窄下宽呈半椭圆状,分门窗相连与门窗分离两种形式,由于后者保温性能更好,运用也更广泛。女儿墙用砖砌或瓦片摆放花墙图案,样式通透丰富。除此之外,个别窑洞考虑到风水方面的讲究,还会在其正上方竖立吉星楼。如果是正房,券口之间的窑腿上还设有天地爷神龛,多为仿木构的砖雕或石雕形式。

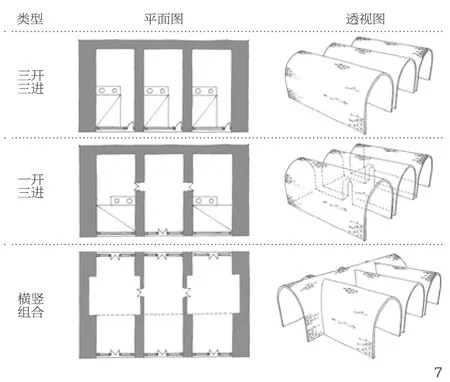

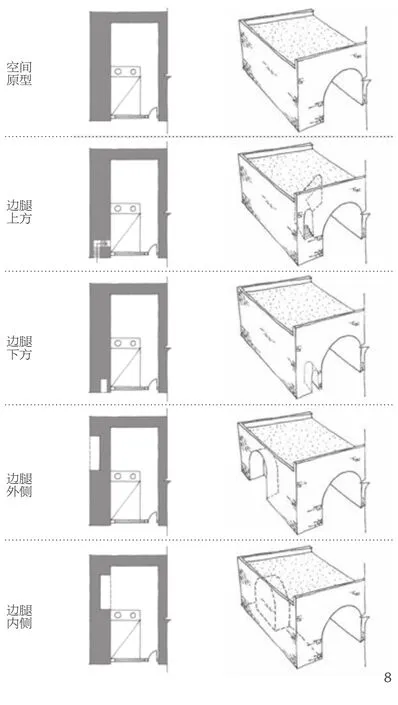

相比木构建筑而言,锢窑建筑空间较为封闭、隔离。为了增强其灵活性,同时节约砖材,有的匠人会在此基础上,反复运用“拱券”对空间做一系列减法处理,如在中腿上开拱形门洞,形成横向贯通的流线,甚至在中部砌筑横跨竖窑的横窑,形成组合大空间,以满足日常生活或临街商业功能(图7);边腿由于宽度较大,可局部掏空形成拐窑或楼梯洞口,用来储物或设置楼梯(图 8、 9)

1.2 院落

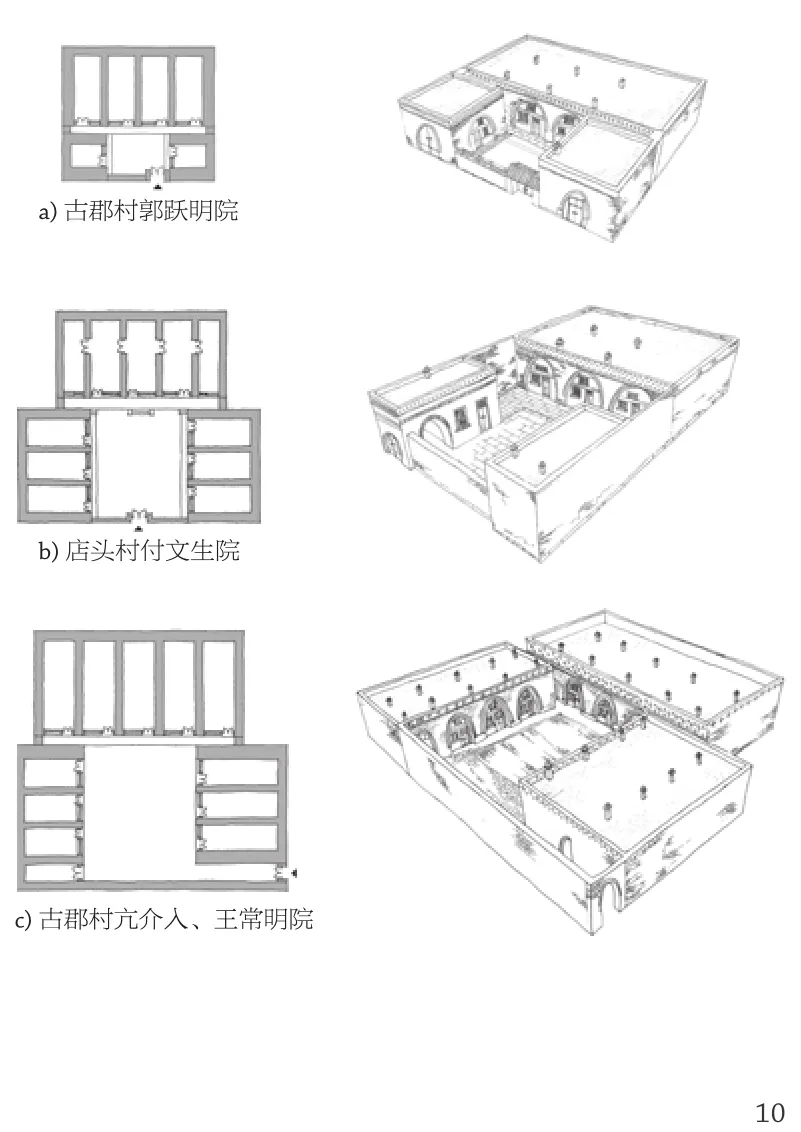

院落形制多为三合院、四合院布局,只有极少数受限于地形为敞院,或者受限于经济条件仅有正窑与院墙。院落朝向以坐北向南为主,也有的根据地势与道路走向选择了其他朝向。

三合院,由正房、厢房组成(图 10)。正房又称主窑,厢房又称辅窑,院门位于正房对面,院墙的中间或一侧。古人认为院门正对窑口不吉利,犯冲,称之为“吃口”。因此,正对院门的位置通常会修建影壁或照壁,以“断鬼路”。

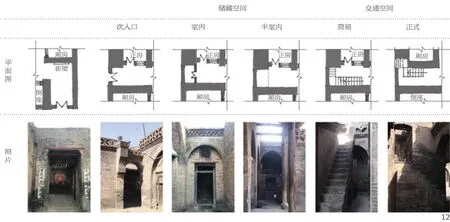

四合院,由正房、厢房、倒座组成(图 11)。正房供主人生活居住,两厢一般作生活用房和子女住所,倒座为宴请宾客等对外交流之所。院落四角的灰空间常用作辅助功能(图 12)。如厢房与倒座之间设主入口,正对大门的厢房或倒座山墙上镶嵌有坐山照壁,以辟风邪,正房与厢房之间则设置次入口或储藏空间。

4 锢窑平面示意图

5 锢窑剖面示意图

6 锢窑立面示意图

7 锢窑内部空间示意图

8 锢窑边腿空间利用示意图

9 锢窑边腿空间的利用

2 变化类型

2.1 单体

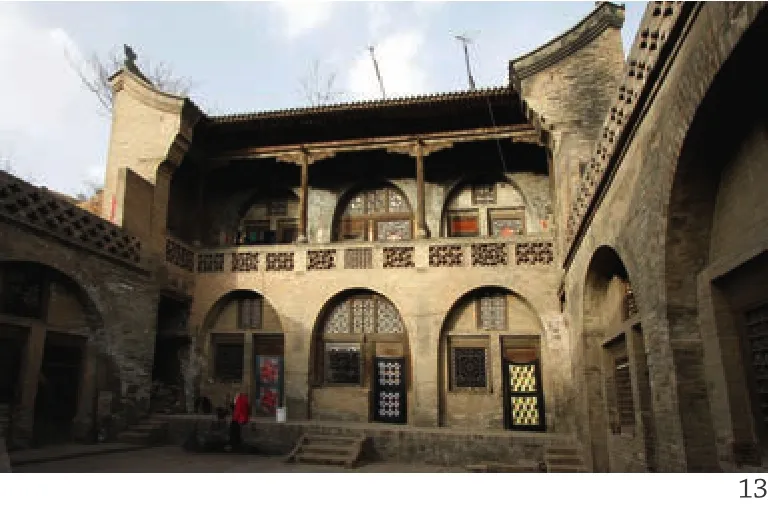

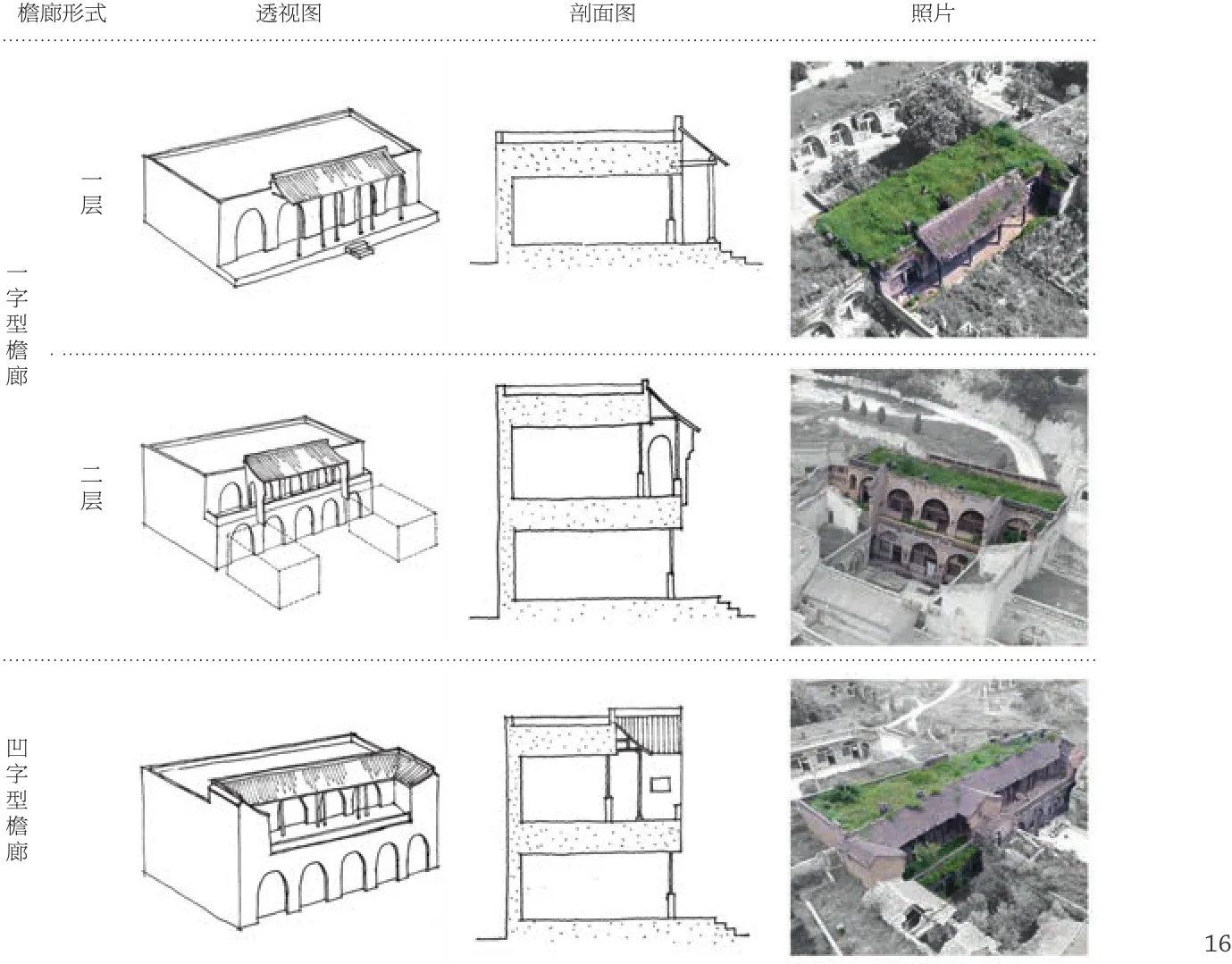

单体的变化因结构的丰富而出现,主要体现在两个方面:一是拱券结构同拱券结构结合,产生窑楼建筑;二是拱券结构同木构架结构结合,产生窑房同构建筑。由于大多数窑楼建筑同样会采用木构架结构,形成更为美观的立面形式,因此,我们根据木构架结构在其中所占比重,将其分为檐廊式和楼房式两种(图 13)。

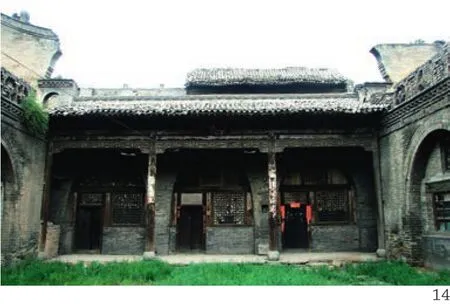

2.1.1 檐廊式

檐廊式,即在窑洞正立面外侧加建木构架檐廊,当地俗称“明柱、厦檐、高圪台”。檐廊式窑房或窑楼建筑中,木构架在整体结构中所占比重较低,只是作为建筑主体的附属构筑物而存在,起到遮风避雨、过渡空间的作用(图 14)。

其基本做法是:在窑洞正前方的台基之上立一排檐柱,距离窑面约1.5m。檐柱间距等于窑腿间距(有的为双柱),柱间枋板雕刻精美。穿插梁一头搭于檐柱之上,另一头插入窑洞前墙内400~500mm处,与埋藏于此处的短木柱以榫卯构造搭接。这种做法可以避免檐廊向外倾倒。椽子一端钉于檐檩之上,一端斜向插入窑洞女儿墙之内,其上再砌砖封口(图 15)。檐廊多为单坡顶,个别为长短双坡顶。

以5孔联排窑洞为例,当正房窑洞仅有一层时,为中间3孔设“一字型”檐廊。当正房窑洞为二层“窑楼”(窑上建窑)时,则二层窑洞后退形成平台并加建檐廊,檐廊的形式取决于平台的大小。如果平台较小,则为中间3孔加建“一字型”檐廊,檐柱可直接立于一层窑洞的女儿墙之上,檐廊两侧砌山墙并出挑,立于厢房屋顶之上,巧妙地将上下两层走道的门洞整合在一起。如果平台较大,则加建“凹字型”檐廊,两侧形成耳房(图 16、 17)。以3孔联排窑洞为例,则常见“凹字型”檐廊。由此可见,檐廊的主要作用是将窑洞或窑楼正立面划分为“1-3-1”三段式,通过比例和谐、雕刻精美的构筑物,打破联排式的单调,点缀突出正房窑洞在视觉轴线上的统率性(图 18)。

10 三合院案例 (图片来源:戴祥测绘)

11 四合院案例(图片来源:戴祥测绘)

12 四合院角落空间利用方式

13 既是窑楼建筑,又是窑房同构建筑

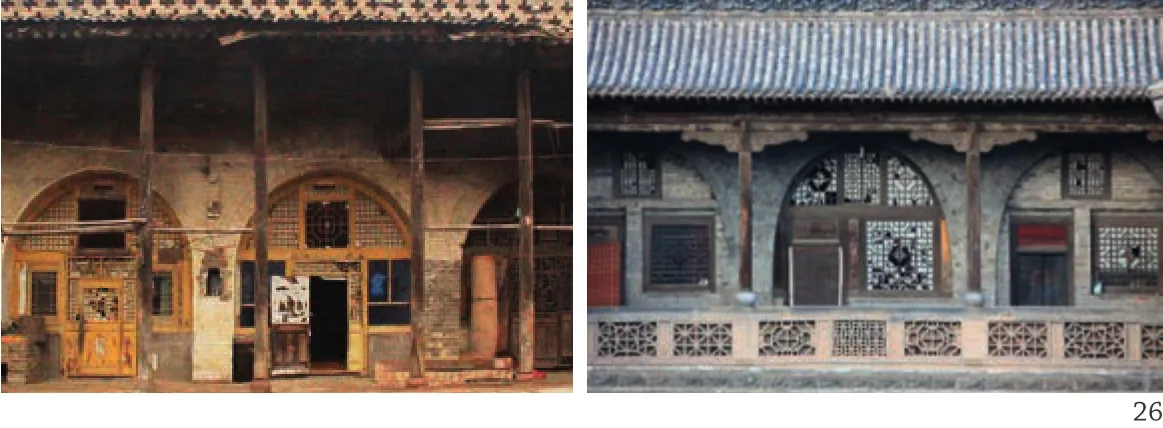

14 檐廊式窑房

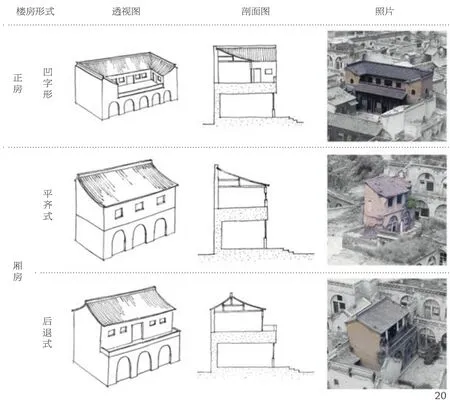

2.1.2 楼房式

楼房式,即在窑洞屋顶上方直接加建木构架或砖木结构房屋(图 19)。楼房式窑洞木构架在整体建筑结构中所占比重提升,作为建筑主体的一部分而存在,满足正常生活起居要求。相对纯粹的窑楼而言,二层采用自重较轻的木构架或砖木结构,既有效减轻底层窑洞拱券结构的负重,又利用坡屋顶形式丰富立面效果。

其基本做法是:砌筑一层窑洞的拱券结构时多砌筑一皮以加固结构,夯实屋顶后,将与二层窑腿、后墙对应之处作为基础进行特殊处理,并在其上建立木构架或砖木结构房屋,尽量使得建筑面宽同窑孔面阔,否则容易出现裂缝。二层房屋的前墙可与一层窑洞齐平,也可后退形成室外走道。有的正房窑洞二层用地紧张,也会采用楼房式,在二层加建“凹字型”砖木结构建筑,空间效果类似于封闭的“凹字型”檐廊(图 20)。

2.2 院落

院落的变化主要体现在空间的扩张,即通过相似尺度的院落组合排布为更大规模的院落群。由于窑洞单体通常只能单向开门,无法像灵活的木构架建筑那样实现前后贯穿,因此院落组合多为横向并联,即各自设院门作主入口,彼此之间通过次入口或偏门联通。典型案例如汾西县永安镇道荣村闫家宅院,建于清同治四年(1865年),两进四合院东西并列布置(图 21)。其中东院大门位于东南角,正房为二层檐廊式窑房,上下均5孔;倒座为木构架结构砖墙硬山顶,面阔三间,进深四椽,立面为通透隔扇;东西厢房原为二层楼房式窑房,现只存下层4孔窑洞(图 21)。

山地丘陵地区的院落,除了水平方向的组合,还需要考虑竖向高差的处理,以达到对地形最有效的利用。如果高差较小,可采用台阶相连;如果高差较大,则利用窑洞屋顶,巧妙地将山地整合为台地,台地之间再通过正房与厢房之间的角落设置交通空间,经边腿之上的拱洞进入二层台地。典型案例如汾西县僧念镇师家沟村古建筑群,建于清乾隆三十四年(1769年),经嘉庆、道光、咸丰、同治四朝,逐步加盖扩建而成,共有大小院落30余座(图 23)。主要院落分布于5个台地,形成3个组团。整座建筑群与山势自然衔接,层楼叠院,错落有致。

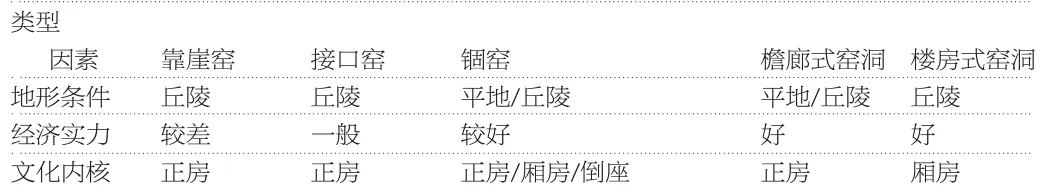

3 影响因素

窑洞的基本类型与变化类型,共同构成了当地民居的多样性。营建过程中,具体采用何种类型的单体与院落形式,主要取决于以下3方面(表 1)。

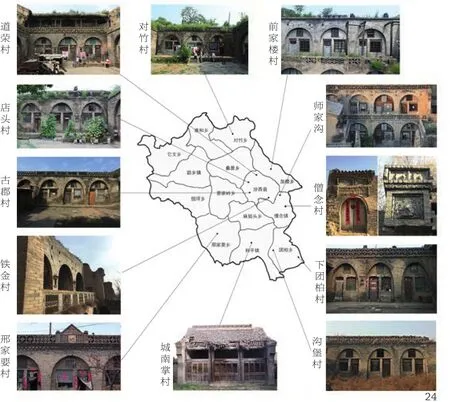

3.1 地形

一般而言,窑洞类型的分布特征与地形密切相关(图 24)。由于整个县境内地形变化较大,“沃野膴原,高陵大阜,坦险各殊” 。因此,基本类型中,锢窑主要分布于地势较为平坦的河谷区,如道荣村、对竹村、古郡村、下团柏村等;接口窑则多分布于河谷区靠近山体的区域,如前家楼村等,但厢房、倒座亦多采用锢窑形式;靠崖窑在整个县境内均有分布。变化类型中,檐廊式窑房的分布同锢窑;檐廊式窑楼与楼房式窑房多分布于用地紧张、地形起伏较大的沟壑区,如师家沟村、铁金村等,所谓“僻楼巉巘,地高土燥” 。

15 檐廊构造示意图

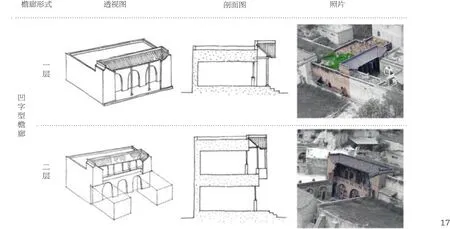

16 檐廊式窑房/窑楼示意图(以5孔正房为例)

17 檐廊式窑房/窑楼示意图(以3孔正房为例)

18 檐廊式窑房/窑楼立面划分(以5孔正房为例)

19 楼房式窑房

3.2 经济

除地形条件外,经济实力是决定建筑类型的最重要因素。“主家有钱,需要啥样的就做啥样的。”“窑的孔数也没有什么说法,单数孔多,双数孔少,再就是以经济条件而论了。” 主家的经济条件包括营建窑洞所需的人力、物力、财力等。如靠崖窑所需砖量最少,成本较低;檐廊式与楼房式窑楼所需用砖量最大,成本较高。又如基本类型对木材的使用量较少,仅用于制作门窗;变化类型由于增加了梁柱枋等大型构件及雕刻内容,对木材的使用量及加工要求普遍提高。由于当地木材尤为匮乏,建筑中对木材的使用甚至成为主家财力与身份的象征。

3.3 文化

即使位于同一片地基、由同一个主家修建的院落布局中,不同方位的建筑仍然会采用不同的类型,以体现儒家文化中尊卑有序、主次分明的等级精神。如基本类型中,正房多采用锢窑或接口窑,厢房为锢窑,倒座为锢窑或砖木结构建筑。变化类型中,正房多为檐廊式窑房或窑楼,厢房多为楼房式窑房或窑楼。除此之外,以建筑尺度(窑孔数量、窑孔面宽、窑孔净高)而论,正房大于厢房,厢房大于倒座。

4 价值特色

由于汾西县地处临汾、吕梁、晋中三市的交界处,伴随着边缘地带经济文化的交流,必然使其传统民居产生与吕梁、晋中两地“和而不同”的普适与独特价值。“和”体现为这3个地区相似的窑洞与窑院建筑,“不同”之处则各有千秋。

与晋中地区的平地窑院相比:在每个独立院落的结构体系中,拱券占据绝对主导作用,而非与木构架平分秋色;在院落群的组织中,注重竖向处理,巧妙结合山地地形,形成了“窑上有窑,院中有院”,丰富立体、空间集成的窑院群落,这既缓解了丘陵地区的用地紧张,又丰富了村落景观的空间层次(图 25)。

与吕梁地区的山地窑院相比:汾西县窑院拱券结构与木构架结构融为一体,立面划分的比例、尺度更加成熟练达。如檐柱与窑腿形成明显的对位关系,以凸显窑洞主体。吕梁地区的山地窑院中,檐廊木构架结构与拱券结构自成体系,上下层空间关系亦相对独立,且在木构件尺寸略小、柱径稍细的情况下,又过于追求檐廊高大,尺度比例不甚完美(图 26)。

20 楼房式窑房/窑楼示意图(图片来源:戴祥测绘)

21 道荣村闫家宅院平面图和鸟瞰图

22 道荣村闫家宅院正房

23 师家沟村院落群航拍图

24 汾西县民居群分布

25 平遥汾西窑院剖面对比:(上)平遥县某院落剖面图,(下)汾西县某院落剖面图(图片来源:根据《山西古村镇历史建筑测绘图集》《师家沟古村》测绘图改绘其余皆为作者自摄或自绘)

26 临县-汾西檐廊式窑房立面对比:(左)临县某檐廊式窑房,(右)汾西县某檐廊式窑房

表1 类型选择的影响因素

4 小结

著名建筑大师路易·康(Louis Kahn)与砖有过这样的对话:“砖,你想成为什么?”砖:“我想成为拱。”汾西县传统民居,正是以砖为材料,以拱券为基本结构和形式语言,既良好地应对了当地的气候地理环境,又创造了丰富立体的空间形态。不仅如此,当地工匠还在此基础上加入木构架结构,将其与窑洞巧妙结合,设计出立面有划分、空间有虚实、技术与艺术融为一体的窑房与窑楼建筑,大放异彩。这种生态集约而又不失诗意的建筑意匠,对于现代地域化建筑设计具有很大的借鉴意义。

注释

1)参见光绪版本《汾西县志-卷一-疆域》

2)参见光绪版本《汾西县志-卷三-水利》

3)汾西县僧念镇师家沟村师润生访谈

4)汾西县僧念镇师家沟村师孟虎访谈