集群的智慧

——论涌现理论在波哥大城市设计中的应用

2019-05-30高雯周君塞德里克卡兹艾弗拉托马拉GAOWenZHOUJunCedricAlKazziAvraTomara

高雯,周君,塞德里克·A·卡兹,艾弗拉·托马拉/GAO Wen, ZHOU Jun, Cedric Al Kazzi, Avra Tomara

1 理论背景

1.1 自然界中的“涌现”与涌现理论的定义

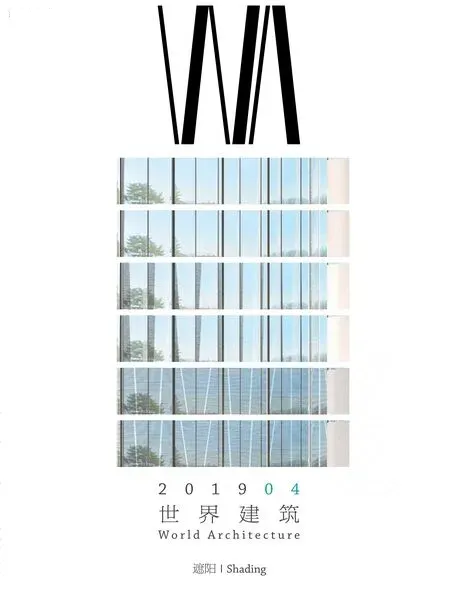

2000年,日本科学家中恒俊之在《自然》杂志上发布了一种“粘液菌走迷宫”现象[1]。单细胞的粘液菌没有大脑或神经系统,但将它们均匀地布置在迷宫内,迷宫出入口分别放两块他们喜欢的琼脂,经过足够长的时间,这些粘液菌便可以找到连接迷宫出入口的最短路线(图1)。起初科学家们推断粘液菌群中存在一些“先锋”(pacemaker)在发号施令,但大量实验表明粘液菌之间并无差别。事实上,粘液菌是通过依外部环境而变的“环腺苷酸”的分泌来调节个体的行为,而并非听从更高阶层的指挥[2]。伊芙琳·凯勒(Evelyn F. Keller)和李·谢格尔(Lee A. Segel)用数学建模的方法佐证了这一生物学现象:当简单的个体遵循某种简单的规则会形成意想不到的复杂结构[3]。

1 “粘液菌走迷宫”示意图(图片来源: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23574752)

这种“自组织”和“去中心化”的现象还能找到许多[4],例如鸟群的在空中保持飞行的列队、蚁群合作筑巢、神经网络或城市邻里的形成。这些现象背后都蕴含着一个更为本质的逻辑,即一些基本单元或个体,遵循少量的规则,可生成极为复杂的结果,基本单元本身并不单独表现这种性质,而集群后所显示的能力超过了个体成员的加和,我们称之为“集群的智慧”,这便是涌现理论的核心理念。

1.2 涌现理论与城市设计

随着城市规划从“中心化的”“自上而下”的模式向“去中心化的”“自下而上”的模式转型[5],体现个体意志和非线性逻辑的规划思想得到更多的关注。特别是面对城市发展日益增多的不确定性,基于个体自组织行为的模拟方法应用广泛,以弥补传统城市设计预测模型的不足。

作为复杂理论(complexity)中的一支,涌现理论与混沌理论、模糊理论、有机理论及各种后现代文化思潮相交叉,对当代城市设计、建筑设计等学科产生了很大影响,引发了各类新的设计思潮与变革实验[6]。涌现理论中所蕴含的“整体大于部分之和”“简单生成复杂”“受限生成”“去中心化”“自适应” 等特征,借助计算机建模技术得到了更具体的证实和展现。基于数字化的抽象与具象的综合特征,计算机模型可以具体地模拟出各种不同事物或系统的涌现状况,并且对各种状况加以控制和改变,从而为包括城市设计在内的诸多学科提供基于涌现理论的方案模拟。

例如,史蒂文·约翰逊(Steven Johnson)就将城市的涌现现象与计算机建模相结合,并推广到软件程序的操作上,试图寻找软件程序与城市相同的涌现逻辑。在他看来,城市是动态自适应的系统,它建立在近邻互动、信息回路、模式识别和间接控制的基础上,并通过“集群智慧”在运转。一些自发性因素或性质将对城市的生成过程产生重要影响,而计算机恰恰可以模拟出这种集群的自发的城市现象。而“Kokkugia”项目十分擅长运用参数化“集群智慧”进行城市和建筑设计[7]。其创始人兼设计总计罗兰·斯努克斯(Roland Snooks)认为,

1“粘液菌走迷宫”示意图(图片来源: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23574752)

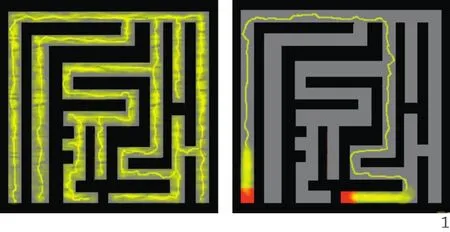

2“主体”与“环境因素”之间的作用关系(图片来源:作者自绘)先决性的“总体规划设计方案”应当转变为应用群体逻辑的“总体算法”,非线性、去中心化的集群效应更值得关注,城市居民等 “主体”之间的非线性交互作用应当作为最核心的设计依据[8]。

2 城市设计中涌现模型的构建原理与技术路径

相比于“自上而下”编制一套唯一优选的城市规划方案,基于涌现思想的城市设计更关注一种能体现集体自组织性的城市智能系统,该系统中的每一个主体都具备自组织的能力,换言之,所有单个的城市行为主体都将被赋予智能并能够相互作用,原本精英主导型的设计方式由一种多主体、自组织的涌现方式所取代。下面将就如何通过计算机建模软件实现该城市设计思想做出具体解释:

2.1 模型的构建原理

建模的思路可以概述为,通过计算机软件创建大量小规模离散元素构成的群体,为之设置简单或复杂的互动规则,并将各种内外部因素作为参数输入到模型中,使之在适应外部环境和内部动态要求的前提下,模拟出各个离散元素发生的交互作用,从而完成涌现生成的探索。经过足够长的时间后,离散元素的交互作用将归于一个近似的“稳态”,最终呈现出一种反映某种“集群智慧”的形态。该集群形态将被应用到设计项目的生成中,大到城市区域,小到建筑单体。值得注意的是,系统中任何经济、政治和社会状况的变化都将对这种半稳定的状态产生冲击,继而重新形成新的稳态,因此涌现的结果是一种包含不稳定因素的动态的稳定,而依据其生成的城市规划方案也应当是体现对内外部条件主动适应性的灵活系统。

2.2 模型的实现路径

以涌现理论和集群智慧思想为指导,本次城市设计借助一种特殊的计算机动态系统(Maya Dynamics System)对城市设计方法进行探索。简而言之,在Maya软件平台中,城市的行为个体将由一个个的具备空间位置信息的“主体”代表,它将受到其他“主体”的影响,还会受到各类外部“环境因素”的影响,在内外部因素共同作用下,“主体”将进行动态演变并逐渐形成相对的稳态分布(图2)。

2 “主体”与“环境因素”之间的作用关系(图片来源:作者自绘)

具体的技术路径如图3所示,由场地分析提取初始状态“主体”和“环境因素”信息,并转译为初始态几何形(点、线、面等),导入Maya 动态系统。其中,代表主体的几何形将在Maya平台中转化为由点阵构成的“纤维系统”,而代表环境因素的几何形将转化为“力场”。依据不同环境因素对不同主体的吸引力程度,制定环境因素评分参数表,该参数表将用于调节Maya动态系统中“力场”。在此基础上,软件对主体之间以及主体与环境因素之间的作用力开始模拟“主体”的“纤维系统”则逐渐形成纤维图案,即得到城市设计雏形肌理。

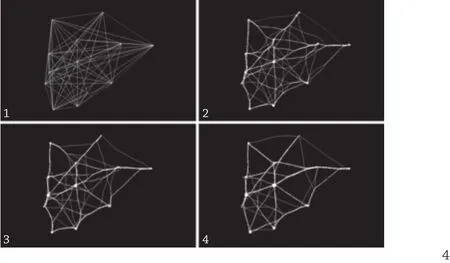

图4表达了这一从初始到稳态的模拟的过程,图中的纤维状的“线”事实上为束状的“点”,每个点代表了城市中的每一个主体。经过多轮迭代,主体在内部集聚和外部环境因素力场的作用下,逐渐达到稳态。

3 Maya动态系统技术路径图(图片来源:作者自绘)

4 动态模拟过程的示意 (图片来源:作者自绘)

下文将以波哥大城市设计项目为例,对上述涌现模型的具体应用进行详细阐述。

3 项目背景

3.1 项目的缘起与波哥大的基本情况

本项目是由BD Promotors赞助支持的一项研究——波哥大未来城市设计“我的理想城”(my ideal city)项目,由美国宾夕法尼亚大学设计学院建筑系主任温加·杜贝尔丹(Winka Dubbeldam)教授指导的studio完成。“我的理想城”项目将波哥大划分为10个区域,分别交由10个研究小组进行研究和设计。笔者所参与负责的是市区东南部的贫民窟区域,本文所阐述的涌现理论的设计实践也主要针对该区域进行。

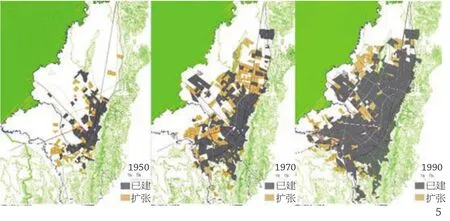

波哥大是哥伦比亚首都、是哥伦比亚的政治、文化、经济中心,也是拉丁美洲的工业中心。与其它拉丁美洲一样,波哥大同样经历着快速、大规模但低质量的城镇化。据统计,拉丁美洲在1950年,仅7.3亿人居住在城市,到2009年,这个数字上升至超过30亿。而波哥大在1930年仅有30%的人口居于城市,到1985年这个比例就已至70%,并仍在以每年约5.5%左右的速度在增长,是拉丁美洲城镇化速度最快的地区之一[9]。然而城市的管理、基础设施、公共服务等难以支撑如此大规模的迅速城镇化。交通堵塞、垃圾污染、毒品交易、暴力事件、高失业率、中心衰败 、贫富差距成了波哥大的代名词。波哥大的人口增长主要来源于大规模农村-城市迁徙,这产生了大规模的非法移民(图5)。这些农民由于缺乏专业技能知识而寻求不到合法的工作,成为城市黑户自发生长,主要聚居在波哥大周围山区地带的贫民窟(图6)。与其他拉丁美洲地区以及撒哈拉以南非洲相似,国内战乱是导致大规模人口向城市迁移的关键原因,因为城市在政府的掌控之中,相比农村是更加安全的区域(图7)。

5 波哥大城市增长图(1950年,1970年,1990年;图片来源:CIFA - Universidad de los Andes, Museo de Desarollo Urbano, Departamento Administrativo de Planeación Distrital)

6 波哥大非正式定居点增长图(1951-2010;图片来源:Informal Urbanization in bogotá: agents and production philosophies of Urban space, By Angélica Patricia, Camargo Sierra, Adriana Hurtado Tarazona )

波哥大安塔纳斯·莫茨库斯(Antanas Mockus)、恩里克·佩纳洛萨(Enrique Penalosa)等精干的市长尝试用各类传统的城市治理方式改善波哥大的城市环境,然而,由于政治和社会局势十分不稳,仅仅3年的市长任期难以保障传统的城市规划顶层设计一以贯之。人们开始探寻来自民间的内生性城市更新力量,这可能才是城市治理的良方。BD Promotor发起“我的理想城”项目,认为应当让市民参与到城市决策,共同确定城市的未来。应从一个“种子模型”开始组建,用很小的启动因子,最终生长出具备复杂性及完整性的方案。通过确定局部的内在吸引力,加强并组成局部的设计方案,从而启发周边区域的自发性生长[10]。该思想与涌现理论的理念不谋而合,为此,由BD Promotor赞助,杜贝尔丹教授带领指导,笔者团队对波哥大地区进行一次基于涌现思想的城市设计探索。

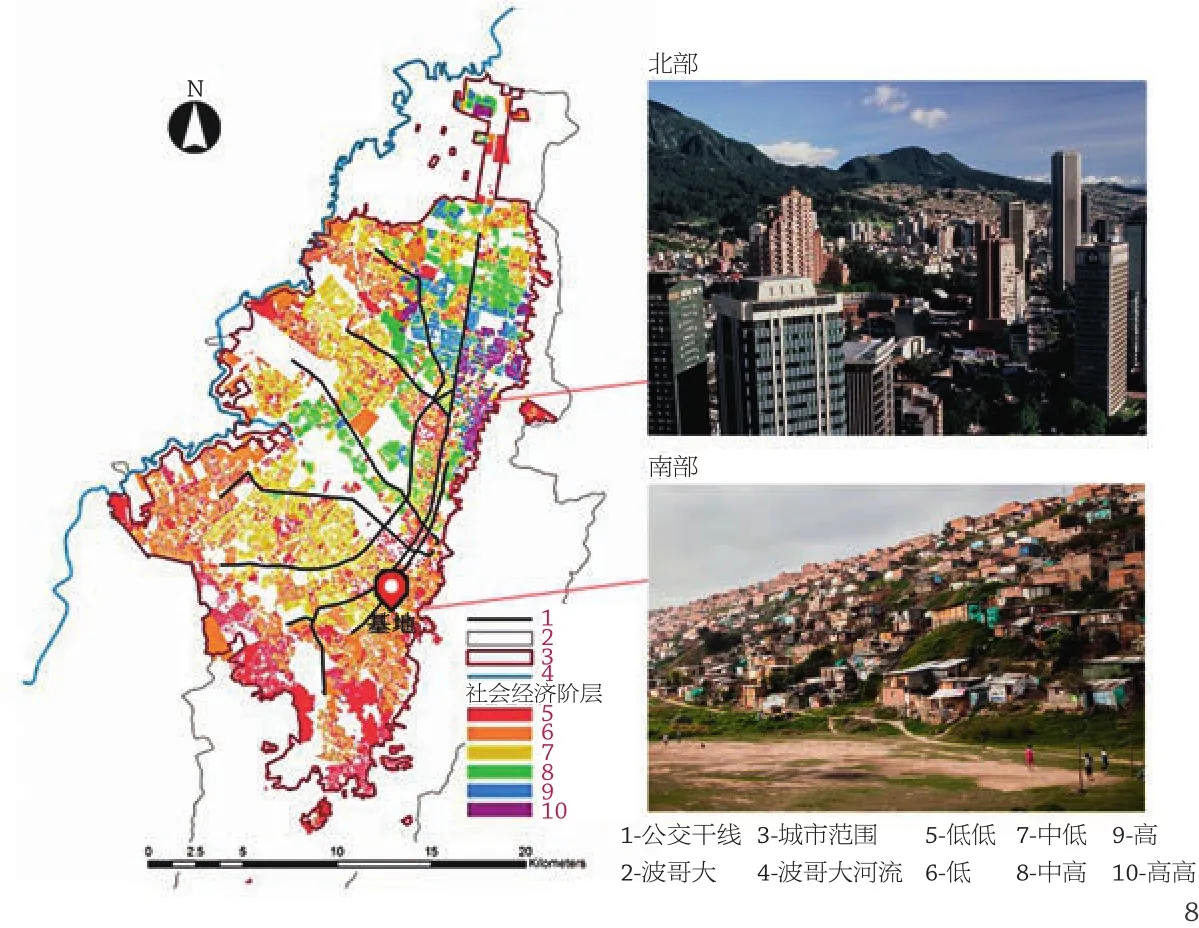

3.2 项目地的基本情况

本项目所在地位于波哥大市区东南部,与城市北部的富人区不同,这里是富查河(Fucha river)上游的贫民窟区域(图8)。富查河污染问题逐年严重,每年雨季在其上游地区极易发生山洪泥石流。在这块聚集区内居住多为失地农民、城市贫民,还有其他的非法移民,面临着生机维系、人身安全、健康保障、自然灾害、子女教育等各类严峻的问题。改善这里人们的生活质量迫在眉睫。

4 规划设计过程

4.1 确定设计主题——城市农场(Farm City)

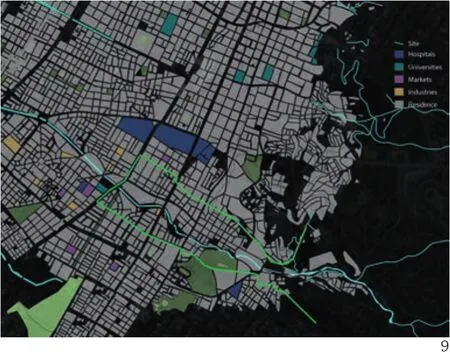

经过实地勘查,该地区的居住者主要为低收入者和贫民,他们大都是为躲避战乱从其他地区迁移而来的有经验的农民。而河流两岸土地肥沃,当地特有的气候适合种类繁多的植物生长,特别是药用植物。基于河流、土地、城市农民和科研机构这4项独特的资源禀赋,项目组确定了场地(图9)并提出了地块的设计理念:城市农场(Farm City)。

将河流两岸设计成湿地系统,可净化空气,并为当地提供清洁的水源。将两岸平铺的低矮、简陋的房屋置换为高层建筑,通过增加单位面积的建筑密度,为不断增长的人口提供足够的高质量住宅,办公和商业空间。高密度建设区布局在在场地西侧富查河与城市主干道卡里拉10号(Carrera 10)的交汇区域,与城市北部富人区紧密连接,提升场地可达性和集聚效率。结余出的土地可以创造更多居民所需的公共空间和服务空间。结合特有的生态湿地设计景观绿地,沿着富查河道布置跑步及骑行道,打造出特色市民广场和运动空间,实现城市空间与自然生态空间的真正融合。而改善后的富查河岸的生态系统,可以为众多的学术机构、科研院所提供紧邻城市地区的实验基地。曾经没有正式工作的城市农民可以发挥自己的种植特长,帮助研究机构和组织进行药材等作物的培育。培育出的生态产品可直接供给其他区域的城市居民,也可借助城市的商贸物流网络销往其他地区。

如此一来,通过构建一个“城市-湿地-农地-绿地生态系统”,辅以完善交通设施等相关配套服务,可引发该地区从单纯的居住功能向科研、商贸、教育、旅游、办公、文化艺术等其他复合功能转变,逐渐成为波哥大城市南部的一块绿宝石。

7 战争对波哥大城市增长的影响 (图片来源: Council of Bogota-information on the city of Bogota, World Urbanization Prospects-united Nations population estimates and projections of major Urban Agglomeration)

8 波哥大城市阶层分布(图片来源: Geografía Urbana with data from the Secretary of Urban Planning of Bogota (2011).)

9 场地(绿线范围)环境

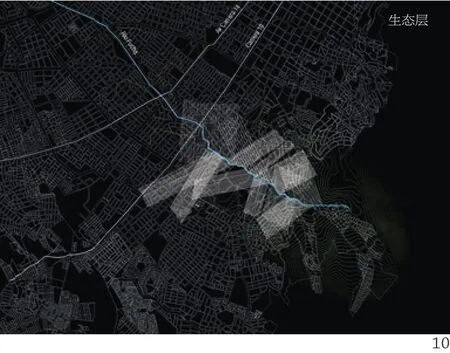

10 生态主体初始态纤维系统

11 都市主体初始态纤维系统

4.2 “主体”与“环境因素”的转译

根据集群智慧的思路,主体可以按一定规则形成独特的集群形态。由“城市农场”的设计主题出发,项目将构建两个层次的行为“主体”:(1)以河流、水流为代表的生态主体;(2)以人流、交通流为代表的都市主体。

如文章第二部分所述,场地提取的环境因素将在Maya动态系统中被转译为“力场”,而主体被转译为点阵构成的“纤维系统”。其中,环境因素既包含“线”的形式,代表河流、道路等城市线性要素,也包含“点”的形式,代表医院、大学、集市等功能聚点。根据表1中环境因素的分值,对代表环境因素的“点”和“线”产生的各个“力场”进行参数设定,以此生成对“主体”产生强弱不同作用的“力场”。而主体则由“点”来代表,并形成束状的 “主体”集,在Maya动态系统平台中表达为纤维系统。

“主体”在Maya动态系统中被转译为由点阵构成的纤维系统,代表其在城市构成中的“运动趋势”(to-movement)[11]。由于运动趋势体现的是代表交通流、河流的“主体”集群在城市中主要目的地之间的分布,因此“主体”的初始态是由点阵构成的多组直线。图10模拟的是生态主体初始态的纤维系统(每条纤维可理解为由均布点构成),代表毛细血管般分布的湿地水流。水流沿地势等高线的方向进行布置,并与河流交汇合并,表达出沿富查河道引发出众多支流。图11模拟的是都市主体初始态的纤维系统,以垂直方格平铺于基地,但在靠近城区干道区域加密。由于城市主干路和河流是影响居民聚集的关键因素,因此线网平行于城市主干路和河流方向布置,并结束于东侧山区。同时场地原有的主要交通汇集点发散出与城市干道连接的人流,以伞状束的纤维表现。

值得指出的是,“主体”首先具有一种内部的集聚性,是运动的源动力;“主体”转译的纤维系统在Maya动态系统平台中,会设定使其具有毛发般静态紧贴(static cling)的属性,以此模拟其集聚性的内部作用。同时,外部“环境因素”作为城市设计中的现存形式,对“主体”产生叠加的作用力,引导纤维系统形变。为研究不同“环境因素”对各“主体”的吸引力作用及其关系,我们建立了如下数学模型:

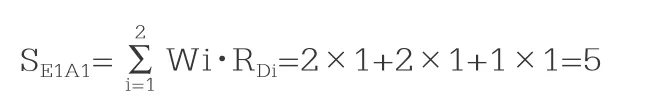

有“环境因素”Ep,“主体”Aq,假设Ep对Aq的吸引力作用均由n个维度来评价,即维度向量D={D1,D2,D3…Dn},n∈Z+,则设计者对每一维度的吸引力进行评价, -1表示排斥作用,0表示中性作用,+1表示吸引作用,则评价

RDn=c,c∈{-1,0,1}

另设权重向量W={W1,W2,W3…Wn},n∈Z+,表示不同维度对吸引力评价的权重。则Ep对Aq的吸引力总分:

本项目中,我们认为“地形条件”“功能”与“环境体验”是城市“环境因素”对“主体”纤维系统的形态产生物理位置上影响的重要维度,因此本项目设维度集D={D1,D2,D3},其中D1为“地形条件”,D2为“功能”, D3为“环境体验”。在城市设计经验中,“地形条件”与“功能”维度在吸引力评价上权重更高,设权重集W={W1,W2,W3},W1=2,W2=2,W3=1,表示吸引力评价的“地形条件”与“功能”权重分别是“环境体验”权重的2倍。接下来,可按此假设对每个“环境因素”在各“主体”上的吸引力计算总分。例如,环境因素Fucha河(E1)对生态主体(A1)的“地形条件”“功能”与“环境体验”吸引力均为正,则吸引力总分:

于是据此模型,得到场地的重要“环境因素”对不同“主体”的吸引力评分参数表(见表1)。

表1 生态主体和都市主体环境因素评分表

12 生态主体的稳态纤维系统

13 都市主体的稳态纤维系统

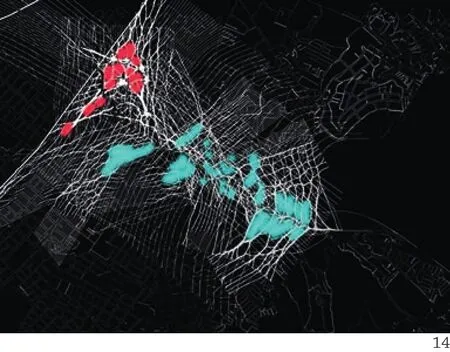

14 湿地空间(蓝)与城市用地(红)

15 城市设计土地利用平面图

4.3 计算机动态模拟和转译(输出)

在动态模拟的迭代过程中,生态主体和都市主体不断更新自己的地理位置,使得纤维系统逐渐形成肌理。当生态主体和都市主体经过多轮迭代达到相对稳定,肌理变化趋于静止,生成了稳态纤维系统,即得到了城市设计的雏形肌理(图12、13)。

纤维系统作为城市设计雏形,是进步一提炼形态辅助建模的重要基础。观察都市主体生成的纤维系统肌理,可以明显地看到集聚发生在基地西侧城市主干道卡里拉10号和富查河道的交界处,形成一近似三角形的都市区域。如图14,将纤维变粗的地方提炼成为新的城市干道,将孔洞提炼成为城市用地。可以发现,越靠近三角区核心的孔洞越大,围绕的纤维越粗壮,城市形态越清晰。因此,将此三角区域定义为都市层人口密度最高的核心地区,也是城市主体高层建筑物落位的最佳场地。另一方面,依据生态主体生成的纤维形态提炼出湿地系统。纤维密集交错的区域被视为水流的汇聚,设计为地势相对较低的湿地空间;而纤维舒散的区域则成为设计地势相对较高的与生态系统交融的科研、教育类用地(图15)。

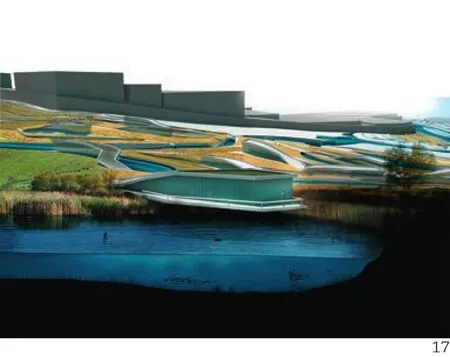

在纤维系统肌理的指导下,结合真实的设计语意,完成了更具体的设计方案。沿着富查河两岸塑造地面形态,创造一个个大小不一、自然流畅的湿地水库,并均匀分布在不同的地势高度形成生态阶梯。从山地流淌下的河流就沿着地势形成一个个水塘,为各类动植物的生存生长提供了最佳环境。科研和教育建筑顺势从纤维空洞中生长出来,悬于水塘之上,种植屋顶逐渐形成坡面并消失于农地中,与生态景观融为一体,“城市农场”设计方案由此完成(图16-18)。

5 讨论

城市由大量小规模离散个体构成,并通过“集群智慧”运转。在波哥大城市设计项目中,借助计算机软件尝试将这种“集群智慧”的逻辑应用到城市生长预测中。通过模拟个体对外界环境以及个体之间的互动机制,获得了“自下而上”生成的自组织城市形态,是将涌现理论应用到城市设计实践的一次很好的尝试。

与以元胞自动机(cellular automaton)为代表的其它模拟算法相比,本项目中采用的Maya动态系统在城市设计方面具有更大优势。前者在城市土地利用、生长预测模拟等方面能力强大,而Maya动态系统在具体的城市设计尺度上可拓展的功能较为全面,与城市设计语义结合的较为充分。具体而言,本项目所采用的方法在以下几个方面呈现了其创新性的特征:

(1)“自下而上”的纤维运动生成城市肌理:代表城市行为的“主体”以纤维系统的形式表达群体性,这一表达使“主体”在“自下而上”的运动过程中带动纤维逐渐形成具有清晰图案的城市肌理,因此能够更有效的转译为城市设计这一尺度的规划;(2)富于美感的新形式:纤维系统遵循涌现理论生成的图案,与城市设计中各个自然生成的流体发生共鸣,如人流、水流等,激发了一种合理的城市肌理的美感认同,也激发了新设计形式的探索;(3)纯粹的规则:相较于对个体与环境设置一系列的规则,Maya动态系统将此过程更纯粹的抽象为力的吸引-排斥作用,通过将复杂的外部条件与个体条件转译为不同的吸引-排斥力场,集群过程就可在力场的作用下呈现出丰富的复杂性,并暗含设计的理念和意图;(4)稳态:本方案中的技术路径具有逐渐趋向稳态的特性,使得模拟过程拥有了结束标志,使设计意图能不断趋近最优解。

“设计结合自然”也是本方案在设计过程中尊崇的设计思想之一。除了结合基地的自然环境禀赋,本案又综合性地结合了当地的政治、经济、居民组成、用地现状等与设计理念相关的环境因素,共同叠加、综合分析、抽象转译为力场作用于主体。在 “设计结合自然”的理念方法上,本案的设计逻辑对其进一步拓展抽象,使其作为影响设计生成的外部组织力量,作用于内部组织力量,内外因素共同作用生成结果。

然而,通过计算机对个体行为进行模拟,操作方法却仍旧基于精英(设计师)假说。例如,计算机模型中为每一种环境因素影响力设定的参数,很大程度取决于设计师经验。在未来的探索中应尝试将计算机建模方式与传统田野调查方法更为充分地结合:一方面,基于初步模型假说,制定模块化、标准化的田野调查框架;另一方面,将田野调查获得的大量信息进行参数化转换,作为数学模型建构依据,并利用居民的历史行为信息对模型进行校核。这样,设计成果才更能真实反映个体需求,真正体现集群智慧。

17 与湿地交融的科研建筑

18 生态引入都市圈(9-18 图片来源:作者自绘)