食管胃端端器械吻合与常规食管胃端侧器械吻合在食管胃交界部癌根治术中的临床疗效比较

2019-05-27翟志强张为迪

翟志强,张为迪

(1.宁阳县第一人民医院胸外科,山东 宁阳 271400; 2.山东省肿瘤医院胸外科,济南 250117)

食管胃交界部癌即贲门腺癌,贲门即胃与食管连接处,齿状线以下胃的入口,其上皮为单层柱状上皮,固有层分布为贲门腺。贲门癌向上可累及食管,向下可累及上端胃,既可出现类似食管癌的梗阻症状,又可出现胃癌的上腹部胀痛、穿孔、出血等症状,其发病率逐年上升[1]。由于解剖位置特殊,现行国际TNM分期已将其作为一种独立的疾病进行介绍,明确规定:贲门癌与胃其他部位发生的肿瘤,按胃癌的TNM标准分期[2]。对有手术指征的食管胃交界部癌患者,首选外科手术切除。据报道,贲门癌根治性术后患者5年生存率可达60%[3]。手术的重点在于重建消化道,贲门癌切除术后传统的上消化道重建方法为食管残胃的端侧吻合,但存在吻合口瘘、吻合口狭窄、吻合口炎等吻合口并发症以及术后胃瘫[4]。本研究采用不同手术吻合方法,观察临床术后吻合口并发症(吻合口瘘、吻合口狭窄、吻合口炎),以及术后胃瘫的发生情况。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2013年6月至2017年3月在宁阳县第一人民医院胸外科诊断为食管胃交界部腺癌并行手术的162例患者为研究对象。其中采用食管胃端侧器械吻合的77例患者定义为常规组,采用食管胃端端器械吻合的85例患者定义为改良组。常规组男53例、女24例,年龄45~71岁,平均(61±10)岁;改良组男60例、女25例,年龄46~70岁,平均(60±9)岁。两组患者性别、年龄比较差异无统计学意义(P>0.05)。所有患者无手术禁忌证。

1.2纳入与排除标准 纳入标准:所有患者术前均行内镜、胸部和上腹部CT、超声、上消化道造影、骨骼全身显像检查等排除肿瘤明显外侵及远处转移。排除标准:肿瘤外侵明显,手术仅是姑息切除的患者。术前均做肺功能、超声心动图等检查,积极术前准备。

1.3方法

1.3.1食管胃端侧器械吻合术 常规组:气管插管静脉复合麻醉,左胸入路。游离食管,清扫食管旁、隆突下淋巴结。打开膈肌,游离解剖贲门及胃,保留胃右和胃网膜右血管,清扫胃左动脉、胃短血管、胃网膜、脾门淋巴结。预留胃底约3 cm切口,作为进吻合器。采用常州市康迪医用吻合器有限公司生产的直线型切割闭合器分别切断胃大弯侧和胃小弯胃。距病变上5 cm处断食管,食管残端植入抵钉座,抵钉头处预留的食管残端修剪呈锥体状。自预留胃底切口处植入23.5或25.5型号常州市康迪医用吻合器有限公司生产的管型消化道吻合器,吻合器经胃大弯侧后壁穿出,在胃侧插入的吻合器中心杆吻合口位置用7-0丝线结扎以防胃黏膜脱落,行食管胃端侧吻合,并浆肌层间断包埋,去除胃底,闭合胃残端。缝合固定胃壁于纵隔胸膜,减轻吻合口张力。

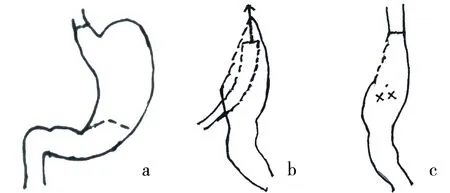

1.3.2食管胃端端器械吻合术 改良组:气管插管静脉复合麻醉,入路、预游离食管、胃等步骤同食管胃端侧器械吻合术。采用直线型切割吻合器分别切断胃大弯侧和胃小弯胃,形成管状残胃(图1a)。断食管、植入抵钉座等同上。在管状残胃远端侧壁另行开口植入23.5或25.5型号的管型消化道吻合器,吻合器经胃大弯侧断缘穿出(图1b),在胃侧插入的吻合器中心杆吻合口位置用7-0丝线结扎以防胃黏膜脱落。行食管胃端端吻合(图1c),不进行浆肌层间断包埋,只全层加固缝合“危险三角处”,封闭胃侧壁切口。缝合固定胃壁于纵隔胸膜,减轻吻合口张力。

a:切断胃大弯侧和胃小弯胃(虚线部分表示胃切除部分);b:吻合器经胃大弯侧断缘穿出;c:食管残胃端端吻合,封闭胃壁切口

图1 食管胃端端器械吻合术步骤

1.4观察指标 观察两组患者吻合口瘘、吻合口狭窄、吻合口炎等吻合口并发症以及术后胃瘫的发生情况。以胸部CT、上消化道造影检查确定有无吻合口瘘;根据胃镜或上消化道造影检查确定有无吻合口狭窄;结合临床症状并以胃镜检查确定有无吻合口炎。以胸部X线片见胸胃松弛、扩张,内见宽大液平面,无蠕动波,并排除机械性或器质性梗阻确定为术后胃瘫。

1.5统计学方法 应用SPSS 17.0统计软件对数据进行分析。计数资料比较采用χ2检验或Fisher确切概率法。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

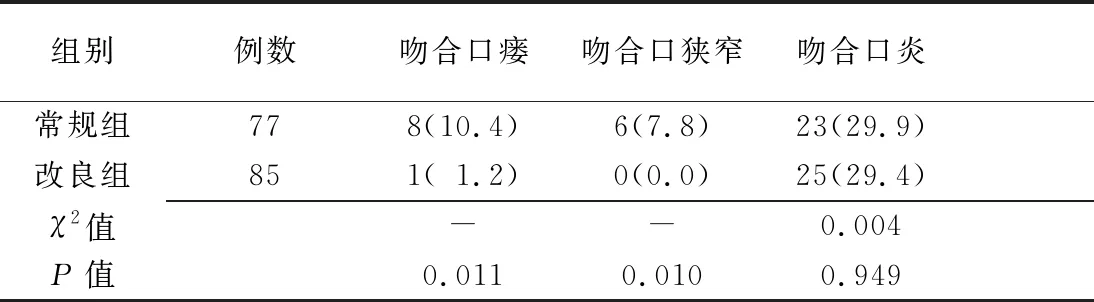

2.1术后吻合口并发症 改良组术后吻合口瘘、吻合口狭窄的发生率均低于常规组(P<0.05),两组术后吻合口炎发生率比较差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组食管胃交界部腺癌患者吻合口并发症比较 [例(%)]

常规组:食管胃端侧器械吻合;改良组:食管胃端端器械吻合;-:Fisher确切概率法

2.2术后胃瘫 改良组术后胃瘫发生率为1.2%(1/85),常规组胃瘫发生率为7.79%(6/77),两组胃瘫发生率比较差异无统计学意义(P=0.054)。

2.3随访 因时间短仅随访了术后1年的生存资料。因部分患者术后未返院就诊或无法联系,故常规组随访了68例,随访率为88.3%;改良组随访了76例,随访率为89.4%。两组患者1年内均无死亡病例。术后随访常规组有5例患者发现有腹腔淋巴结转移,3例出现肝脏转移,2例出现肺转移,5例患者发现残胃复发,其余患者未发现有转移或复发;术后随访改良组有4例患者发现有腹腔淋巴结转移,6例出现肝脏转移,3例出现肺转移,3例患者发现残胃复发。

3 讨 论

贲门癌切除术后传统的上消化道重建方法为食管残胃的端侧吻合,贲门癌术后吻合口瘘发生率为5%~20%[5],吻合口狭窄为0.3%~7%[6],吻合口炎发生率为27%~35%[7],术后胃瘫的发生率为0.3%~22%[8]。直接影响患者的预后,特别是吻合口瘘,由于消化液对胸腔组织、器官的腐蚀,严重危及患者的生命健康,死亡率高达17%以上[9]。

贲门癌常向上超过齿状线侵袭部分食管,向下侵袭胃小弯侧,有时超过胃小弯的1/2。为理想切除病变范围,手术治疗时需要切除部分食管,甚至全胃切除,而用空肠或结肠代替胃吻合,吻合口瘘的发生率较高。另一方面由于胃的特殊生理功能无法替代,实行全胃切除术后患者的生活质量极差。由于胃底贲门癌侵袭胃大弯侧少见,临床多采用保留胃大弯侧部分胃做成管状胃,行食管残胃端侧吻合。此法亦存在以下弊端:需要在胃侧壁另行开口,致使吻合口周围胃壁血运不充分,愈合不良易形成吻合口瘘;消耗部分胃长度导致吻合口紧张;残胃顺应性差,部分残胃可能无正常的蠕动,影响残胃功能,从而术后易发生胃瘫。

减少贲门癌手术后吻合口并发症的研究一直在改进,如应用器械吻合、将食管残胃的端侧吻合方法改为食管胃的端端吻合、再造管状胃等,吻合口狭窄、吻合口瘘以及术后胃瘫的发生率有一定降低[10]。特别随着消化道吻合器的普及,大多数学者认为器械吻合简洁、快速,器械吻合的应用使消化道重建更规范、标准,安全性更高[11]。因此,器械吻合可以降低手术难度、缩短手术时间,减少吻合瘘、吻合口狭窄、吻合口炎等并发症的发生[12-13]。

本研究于贲门癌切除术后行上消化道的重建,发现食管胃端端器械吻合术后吻合口瘘、吻合口狭窄以及术后胃瘫的发生率明显降低。该术式优点是:手术时间缩短,部分胃大弯侧组织得到保留,最大限度地保留了残胃长度,减少吻合口的紧张度,充分利用切割缝合器封闭残胃做成管状胃,应用管状吻合器自残胃顶端穿出与食管做端端吻合,充分保持了食管及残胃的顺应性,维持正常的食管-胃蠕动顺序,最大可能保存残胃特殊的消化吸收功能;将残胃做成管状,管状胃与食管吻合显著降低胸腔胃综合征、反流性吻合口炎、食管炎,以及吻合口瘘的发生率[14-15],并大大减轻了残胃对周边脏器心脏和肺的刺激,改善患者的生活质量[16-17];避免在残胃侧壁另造吻合口,最大限度保持了吻合口血供。食管胃端端器械吻合不进行吻合口的浆肌层间断包埋,可有效预防吻合口狭窄。因此,食管胃端端器械吻合术可以降低吻合口瘘、吻合口狭窄以及术后胃瘫的发生率,并明显提高患者术后的生活质量。但在降低吻合口炎的发生率上无明显效果,还需进一步探讨。

分析吻合口瘘、吻合口狭窄原因很多,复习文献报道主要与以下因素有关:吻合口的血供、吻合口周围有无感染、吻合口的张力、吻合的技巧、手术时间以及患者是否合并贫血、糖尿病等因素,其中以吻合口血供最为重要,血供差直接导致吻合口愈合不良或不愈合,而导致吻合口瘘[18]。对于术后胃瘫原因,认为与患者体质、手术等因素有关[19]。食管胃端侧吻合术存在以下弊端:手术平均时间长;易形成吻合口瘘;吻合口紧张;影响残胃蠕动功能。而食管胃端端器械吻合术平均手术时间短,避免了在胃壁上另作吻合口,充分保证了足够的残胃功能及吻合口周围的血供,因此可降低吻合口瘘及狭窄、术后胃瘫的发生率。但是食管胃端端吻合存在“危险三角”[20],可延迟愈合,增加吻合口瘘发生率。本研究改良组对危险三角进行了预处理,即吻合完毕后在吻合口三角区应缝合加固,可有效防止三角区残瘘的发生。

吻合时还应注意以下技巧:①选择合适的吻合器。一般管径小的吻合器更易发生吻合口狭窄,应根据食管壁的厚薄和食管腔的粗细选择适当型号的吻合器。②若吻合器钽钉易脱落,应注意保护钽钉。较长钉腿可牢固钉合较厚组织,在放置吻合器时应保持钉舱始终向上,防止吻合钉脱落。③食管、胃黏膜应对合严密。为避免胃黏膜回缩,应预留结扎线以将残胃端固定于吻合器干上,修剪抵钉头处预留的食管残端呈锥体状,即黏膜比肌层多留5~10 mm,以保证黏膜对合严密。④以残胃的大弯方向正对食管前方,保持食管胃方向一致性及食管胃蠕动的顺应性。上述技巧的运用也可有效降低吻合口瘘、吻合口狭窄的发生率。此外,除吻合方面的技巧外,还应加强围术期管理,防治感染、出血或营养不良等并发症发生,以降低吻合口瘘发生率。

本研究随访过程中共48例发生吻合口炎,其中常规组23例(29.9%);改良组25例(29.4%)。吻合口炎的发生率均与相关报道的吻合口炎发生率接近[21]。吻合口炎的发生与贲门癌术后胃反流密切相关,而现有技术还不能避免胃反流的发生,因此吻合口炎常有发生[21],原因有以下几点:①食管下段及贲门切除后,原有的括约肌功能消失;②迷走神经切断后胃排空能力下降,上述消化道生理解剖的变化是引起胃食管反流的主要原因[22]。本研究医师在做吻合时,由于管状胃直径较小,难以完成对吻合口的包埋,尽管采用带蒂网膜包埋吻合口防止了吻合钉的外露,但吻合口反流现象仍较多,且易发生吻合口炎。因此在制作吻合口时,在减少反流方面仍需进一步改进。同时,大样本的资料有待进一步积累、研究和评价。本研究还发现,改良组术后胃瘫发生了1例,常规组胃瘫发生了6例,但差异无统计学意义(P=0.054),按0.05的检验水准,P值接近0.05,提示改良组术后胃瘫发生率具有较常规组胃瘫发生率更低的趋势,但需要进一步的研究来进行确证。术后生存率也是评价手术疗效的重要指标之一。本研究因随访时间短,仅总结分析两种术式1年生存率,无患者死亡。

综上所述,在食管胃交界部肿瘤切除后食管残胃的端端器械吻合可有效降低吻合口瘘、吻合口狭窄的发生率。同时因食管残胃的顺应性较好,有利于胃的排空,可有效降低胃瘫的发生率,从而提高患者生活质量。食管残胃的端端器械吻合是可行安全的,但是吻合口反流现象仍常见,吻合口炎的发生率较高。