实性囊性汗腺瘤一例

2019-05-27臧晓慧王丽丽

臧晓慧,王丽丽

临床资料

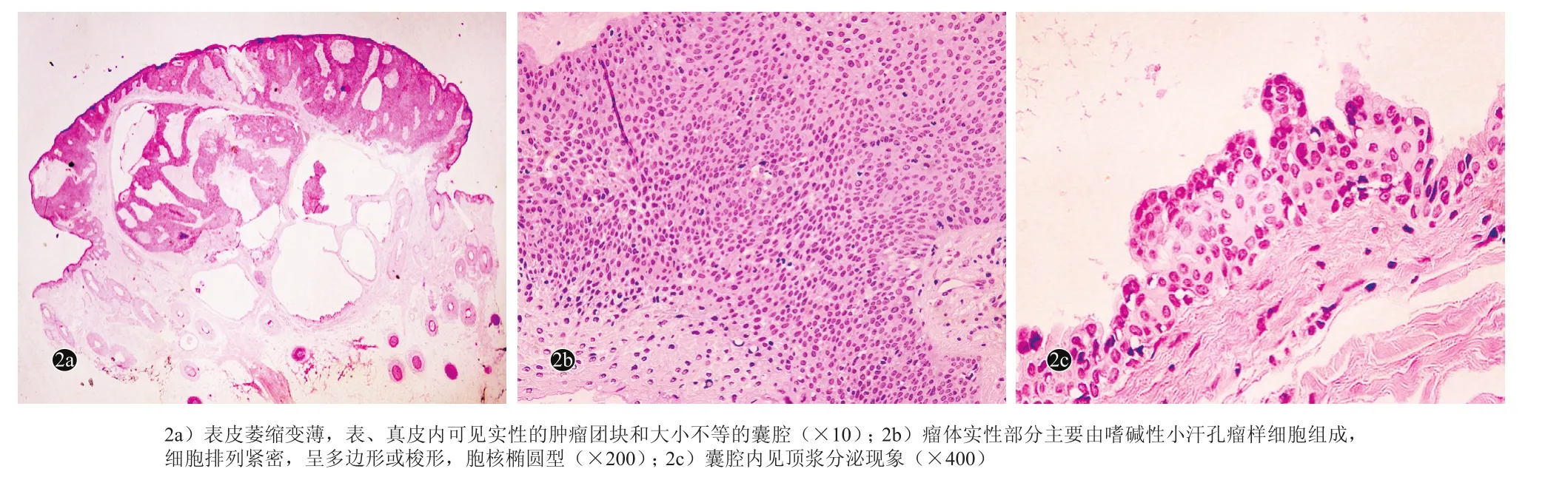

患者,女,65岁。头皮反复出现肿物8年。8年前,无明显诱因患者头顶部出现一绿豆大小淡红色丘疹,于外院行激光术(具体光源种类不详)去除,术后恢复好;6年前,原位置又出现同样一质地及大小的丘疹,二次行激光术去除,术后恢复好;1年前,原部位再次出现米粒大小淡红色丘疹并渐逐增大,表面易破溃,可排出血性和浆液性物质。既往体健,否认局部外伤史。否认系统疾病史。家族中无类似疾病患者。系统查体:一般情况好,系统检查未发现异常,浅表淋巴结未扪及增大。皮肤科情况:左侧头顶部皮肤可见一直径约0.6cm的暗红色有蒂肿物,表面光滑,边缘见破溃后结痂,肿物质软、触痛(图1)。实验室检查均无异常。行肿物完整切除术,切缘距肿物外扩3 mm,深至皮下脂肪层。组织病理检查示:表皮萎缩变薄,表、真皮内可见实性的肿瘤团块,内有大小不等的囊腔,瘤组织与周围界限清楚、无明显包膜,瘤体实性部分主要由嗜碱性、多边形或梭形瘤细胞组成,胞核椭圆形、深染,胞质淡染,局部见向汗腺导管分化改变;囊腔衬以多层立方形细胞,可见顶浆分泌现现象;间质部分透明化,可见血管扩张(图2)。诊断:实性囊性汗腺瘤。术后切口愈合良好,随访1年无复发。

图1 实性囊性汗腺瘤患者头顶部皮损

图2 实性囊性汗腺瘤患者皮损组织病理(HE染色)

讨论

实性囊性汗腺瘤是汗腺瘤的一种特殊类型,相对少见。由于肿瘤结构和细胞分化情况的差异,本病有不同的名称[1]:表现为实体性结节伴有囊腔形成者称为实性囊性汗腺瘤,表现为实体性结节而仅存少量囊腔者称为结节性汗腺瘤。由于肿瘤细胞多以透明细胞为主,故又称为透明细胞汗腺瘤。此外,尚有汗管瘤、小汗腺末端汗管瘤(小汗腺顶端螺旋瘤)、透明细胞肌上皮瘤、透明细胞型外泌腺瘤(透明细胞型小汗腺腺瘤)等名称。

本病好发于中老年女性,男女之比为5:9[2],可发生于身体任何部位,最常见于头皮。皮损为单叶或多叶状实性或囊性结节,质地坚实,表面光滑,中央有破溃倾向,肉色或红色。常伴有出汗、出血、触痛、瘙痒和烧灼感等自觉症状。肿物通常单发,生长缓慢,往往在外伤后发病,电烧灼、放射或其他刺激后可促使其增大。其确诊主要依靠组织病理学检查。肿瘤组织位于真皮内,可与表皮相连,境界清楚,有或无包膜。瘤细胞主要有两型,其比例在不同肿瘤中差异较大。一种为大的空泡化透明细胞,胞核小、深染、位于边缘;另一种嗜碱性汗孔瘤样细胞(较鳞状上皮细胞小,排列密集),还能见两种细胞的移行区;有时在瘤体周边见导管样腔隙,类似末端汗管,管腔衬以呈放射状排列的瘤细胞及PAS阳性的护膜;瘤团内可有大的囊腔,腔面衬以立方形导管细胞或柱状分泌细胞,部分管腔内层细胞可见顶浆分泌;间质胶原增粗、透明化,血管多少不一。但汗腺肿瘤是一大类肿瘤,包括汗孔瘤、汗腺瘤、真皮导管肿瘤、单纯性汗腺棘皮瘤等,这些肿瘤的细胞来源相同,杂合形式是很常见的。本例患者组织病理表现为表皮内的汗孔瘤样细胞,类似汗腺瘤杂合了汗孔瘤。考虑到该患者的发病部位及组织病理表现,最终诊断为实性囊性汗腺瘤。本病组织病理学上尚需与皮脂腺腺瘤鉴别,后者是真皮中下部肿瘤,周围有假包膜,小叶内可见生发细胞、成熟皮脂腺细胞及两种类型间的过渡细胞。

患者先后两次在诊断不明确的前提下进行激光术去除肿物,但均于原部位再发,且形态、质地相同,考虑是由于激光清除不净所致。而本次的扩大手术切除及组织病理检查明确了实性囊性汗腺瘤的诊断、减少了再发的可能性。该病是一种良性肿瘤,手术切除是其首选治疗方法[3-5]。