澳门卢家大屋中西建筑艺术特征解析*

2019-05-25深圳大学建筑与城市规划学院朱宏宇

文/深圳大学建筑与城市规划学院 朱宏宇

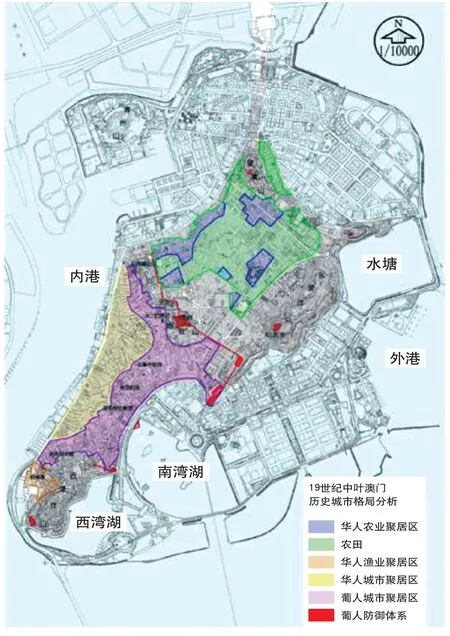

1 葡人核心区中的中式大屋

在世遗“澳门历史城区”内,有栋位于传统葡人核心居住区大堂巷的中式住宅——卢家大屋,也称大堂巷七号。大堂巷是澳门半岛重要的教堂建筑,是主教座堂和玫瑰堂之间的通道,市政厅和大三巴牌坊也在其附近,地理位置重要。在澳门近代城市发展过程中,华人和葡人的住宅区逐渐划出明确的区域分界。至19世纪,葡人居住区主要集中在以大堂、花王堂、圣老楞佐教堂为核心,向外港及南湾西湾延伸的区域,其中市政厅及议事亭前地及龙嵩街主要为商业街区,南湾为大宅及外国商人居住地,西湾一带则是别墅区。华人集中于内港河岸一带及妈阁庙附近(见图1)。卢家大屋作为中式建筑在葡人住宅区中的孤例,在洋房遍布的上层葡人阶层集中之地,低调稳重而又特点突出。其建造背景、建筑主体及细部特征反映了当时澳门社会的剪影,是研究澳门19世纪居住建筑的重要历史遗存。

图1 19世纪澳门半岛居住分区

华人在葡人核心区内建起1座中式为主的住宅当然不是简单的中西融合,其主人的显赫社会地位至关重要,是华人民族自豪感的坚定体现。卢家大屋是澳门著名商人卢华绍家族①的旧居。卢家积累的巨额财富在当时的澳门无人能及,对整个澳门社会经济的影响举足轻重。从侧面说明虽然清朝政府在19世纪末的澳门已失去管治权,但华人商业改变了国际贸易时代商人只能附属葡萄牙的地位,渐次成为晚清澳门最广泛、最富裕、最活跃的群体[1]。

根据大屋内次天井檐口的题诗年份显示,卢家大屋于清光绪十五年(1889年)落成。根据《澳门宪报》所载,至1910年仍是卢华绍长子卢廉若的登记地址。根据法令第83/92/M号,大屋于1992年被评为“具建筑艺术价值之建筑”,成为澳门受保护的文物建筑。2005年成为澳门世遗“澳门历史城区”重要纪念物。卢家大屋自20世纪70年代开始,住户不断增加,高峰时超过20户;因缺乏维修,屋内残旧破落。澳门特区政府文化局2002年7月开始进行大屋修复工作,2007年5月正式对外开放,卢家大屋的建筑艺术成就重新向世人展示。

图2 卢家大屋建筑模型

图3 卢家大屋剖面

2 澳门卢家大屋建筑艺术特征

2.1 广东传统民居的院落式空间布局及建造方式

卢家大屋占地面积约550m2,纵深长约24m,宽约13m,平面布局采用传统广式三间两廊民居形式演变而成的院落式住宅,建筑有明显的中轴线,三间三进,中央三进也称为三座落或三厅串,即门厅、中厅、后厅连贯排列。卢家大屋中央开间宽约5m,门厅、中厅、后厅之间以天井为过渡。门厅进深约2.5m,其后的天井深为3.6m,由于天井2层进深方向有2条过廊,天井采光部分实际仅3.6m×3.6m的方形空间;天井后是中厅,进深约5.2m;其后是4.8m×3.6m的天井,最后是后厅,进深3.5m。三厅位于中轴线的厅堂,是家庭的公共活动场所,承担家庭议事、会客、婚丧嫁娶、祭祀祖先等功能。三进各厅之间不设实墙,均采用可移动的木格门扇,既可开合以调节空气流动,也可在大型活动期间临时拆除以增大厅堂空间,灵活实用。两侧次间宽约4.5m,第一进与第二进之间同样采用天井作为过渡,右侧天井进深约5m,其间有花池。2层空间呼应1层布置厅房,第三进也是2层高。由于1楼后厅层高较高,因此2楼采用阁楼形式,是用于供奉祖先灵位的祭祀空间。阁楼有通往屋顶平台的出入口,平台既有晾晒功能,也便于建筑屋面维修(见图2)。

卢家大屋采用广东传统民居的砖墙承重结构体系,构造方式为墙上承檩,檩上支椽,椽支撑双层瓦屋面重量。由于澳门地区天气炎热,卢家大屋采用双层瓦屋面,即在单层屋面的瓦垄上再铺1层瓦,瓦上再做瓦垄,上层瓦铺砌到离屋脊20~30cm处停止,下层板瓦成为隔热板。虽然板瓦架空,隔热板面积也只有屋面的1/2,但效果较明显,且利于防雨和排水(见图3)。

2.2 中体西用的立面处理

卢家大屋灰色的外立面朴素传统,在洋房林立的葡人核心区中格外低调稳重,彰显大家风范。墙身采用造价昂贵的水磨青砖丝缝砌筑,与普通青砖相比,烧造水磨青砖的粘土用料讲究且需配合精细的磨工,施工时需将青砖上下面铲出凹面,留起齐整尖锐的四边及平整光洁的平面,砌筑时砖的周边需紧密贴合,再以白石膏浆勾齐缝隙,使外观严丝合缝。砖墙下部垫砌规则的花岗岩条石,形成青砖石墙角,至今仍保存较好。大屋的建造也隐含炫耀意向,从其清水外墙可看出,住宅投资巨大,每块清水砖造价昂贵,这在现存的澳门中式大宅中难得一见。青砖墙屋采用前后直坡顶结合两侧山墙的硬山形式,屋脊采用实心方形小脊,其两侧以退凹陷角收边(见图4)。

与平面空间中轴式布局相呼应的建筑正立面同样采用对称式,中央入口处采用传统广东式凹门斗,又称凹门廊式,即在三开间的中央凹进,形成门前的过渡空间,具有防风、避雨及遮阳效果,且进一步强化中轴对称的稳定关系。大门两侧采用经过人工处理的条石作门框,并作线脚处理。门框上的挂钩有挂牌匾之用。正门分3层,称为“三件头”:第1层为脚步门(矮门),即对开小折门,上面有雕花图案,可阻挡外部干扰视线;第2层为趟栊,即可拉合的栅栏式门,由15根直径10~12cm的圆木横排平行组合而成,具有通风和防盗作用;第3层是双扇对开全闭合木板门,坚固厚实,是大屋最重要的关防。窗户由内而外分3层:内层是双扇对开全闭合的木框玻璃窗;中间为铸铁栏杆,具有通风及防盗之用;位于2楼的窗户外层又分为上下3层,底层为西式贝壳窗,中央层为木制百叶窗,上层为西式半圆形彩色玻璃窗,窗上有瓜果和蝴蝶灰塑装饰的圆弧状窗楣(见图5)。

图4 卢家大屋正立面

图5 正门及2层窗细部(内外)

2.3 中西合璧的细部及装饰艺术

卢家大屋的窗细致精美、多种多样,以红色和蓝色为主的西方彩色玻璃与中式木门窗扇完美结合,为房间增色不少,这些彩色玻璃是澳门现存中式住宅中的佼佼者。侧立面几何纹样的漏窗花窗既有陶制,也有铁艺样式,既起到遮阳和阻挡视线的作用,又提升了建筑的艺术氛围。

在澳门近代中式居住建筑中,卢家大屋并非规模最大,但其精美细腻又多样的建筑装饰是其他建筑无法媲美的:既体现在功能性的门扇、屏门、门罩、挂落和横批等大量木雕雕刻上,又有大量观赏性的墙头灰塑。灰塑题材丰富,造型生动,并在中国传统基础上吸收西方图案设计及利用水银片作点缀,创意十足,“鹦熊夺锦”“一鹭连科”等题材反映主人对家族兴旺、子孙达官的美好愿望,表现尊书重道的人生哲学,是当时华人社会的缩影(见图6)。

3 结语

图6 第一进剖面

卢家大屋传统的院落式对称布局,反映了澳门华人对中华文化的尊重和民族自豪感,对华人生活模式的眷恋和坚守,“中国汉民族文化形成的矩形对称住宅是为统一、连续的文化特征所决定,这种形式的住宅几乎遍布整个中国,且几千年不变,已成为一种最佳的美的权威概念。”[3]因此,即便19世纪末的澳门已深受西方文化影响,华人心底始终有份割舍不掉的中华文化情结。即使受到外来文化的冲击和渗入,也只在门窗、装饰及材料等建筑细部有所表现。在这其中,中西两种不同文化既未互相隔绝,也非全盘接受,文化通过人与人的交流,生活中的点滴渗透,慢慢融合对方的优点和特色,而非简单又生硬的并置。中学为体,西学为用,这在卢家大屋建筑艺术中表现得尤为突出,从而形成“你中有我,我中有你”的和谐共存,这种文化的交融无疑是澳门近代历史建筑的最大特色。

注释:

①卢华绍(1848-1907),又称卢九,字育诺,号焯之,小名卢。广东新会连香人,约于清咸丰六年(1857年)移居澳门,族谱记载其“少失怙恃,生计殊窘;弱冠后始至澳门,业钱银找换;稍有蓄积,设宝行钱号;既而以善营商业,雄财一方”。卢华绍后来承充澳门赌权,成为澳门第一代赌王,是当时澳门社会、经济、政治生活中最有影响的华商代表之一。卢九及其子侄卢光裕、卢廉若等家族成员在不同时期、邻域为近代澳门的社会稳定、经济繁荣及改善华商营商环境、缓和华葡关系、救济贫困、传播儒家文化等方面作出重要贡献。可以说,卢九家族是影响澳门历史进程的重要华人家族之一