健康城市理念下的城市滨水空间活力评价研究

2019-05-25北京交通大学建筑与艺术学院

文/北京交通大学建筑与艺术学院 张 悦 郭 海

0 引言

世界卫生组织(World Health Organization,WHO)在1994年已明确“健康城市”的新定义,强调城市规划、建设和管理等方面均要以人的健康为中心,通过不断改善自然和社会环境,实现人群、环境和社会健康的和谐统一。当前我国虽已就健康城市的理论与实践进行研究,但仍缺乏定量及可操作的实际手段指导健康城市建设。因此以促进公共健康为出发点分析城市发展中存在的诸多问题成为重点研究课题。

作为城市中最具代表性的高价值城市空间,优秀的滨水空间建设对城市景观环境、城市功能、文化产业、社会经济等方面都有重要意义[1]。城市滨水空间即城市中水体与陆地相连接的区域,包括水体区域、水体边缘和一定范围延伸至陆域空间的空间地段[2]。本文所界定的滨水空间是指在城市中心城区建设用地范围内,由水岸线向城市内部方向步行10~15min距离,即对人的诱导距离1~2km范围的滨水区域[3]。

城市滨水空间活力评价首先对滨水空间的空间活力具有影响作用的因素进行研究,进而探究其关联性和影响机制,从而得到以健康城市理念为出发点的科学评价体系。本文采用定性和定量评价相结合的方法,评价城市滨水空间是否“健康”。定性评价易受主观评价影响,一般要尽可能多地选取评价者以得到大量评价数据,判别影响因素的重要性及相关性,进行筛选比较,进而w作出判断。定量评价是将调查所得的数据资料进行定量数据分析,借用相关数学模型和方法确立影响因素权重,定量打分评价,从而建立一套科学、客观的评价标准。

1 基于健康城市理念的滨水空间活力评价维度构建

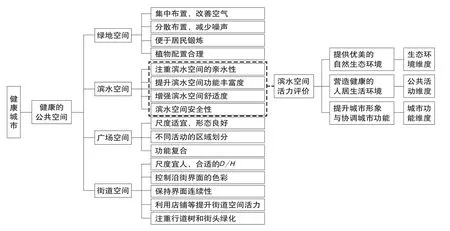

在对健康城市及其相关评价体系进行深入研究后,通过总结归纳,梳理出新的健康城市规划指导框架,本文针对其中的健康公共空间大类中的滨水空间种类进行研究(见图1)。

图1 滨水空间活力评价维度构建框架

基于健康城市对城市滨水空间的活力评价可分为3部分:①为居民提供优美的自然生态环境;②为居民提供健康的生活活动空间;③为居民提供相协调的城市功能。上述对滨水空间活力评价的要求可归纳为改善生态环境、营造人居环境、协调城市发展3方面。生态环境的好坏直接影响滨水空间自然生态系统活力的大小;居民公共活动能力的强弱体现滨水空间人居生活环境活力的强弱;作为城市发展的特殊空间,滨水空间活力的大小还体现在城市功能效益方面。将其归纳为可评测的维度,即对应为生态环境维度、公共活动维度、城市功能维度。

2 评价指标体系构建

2.1 构建原则

判断滨水空间开发活力大小的因素很多,其评价标准也因侧重点与评价原则不同而有很大差异。本文是以评价滨水空间是否“健康”为基本导则,以促进公共健康为出发点,建立多要素、多层次融合的评价系统。由于涉及评价指标较多,因此在选择时要综合考量其重要性,择优选取。本文选取的指标体系遵循以下原则。

1)客观性与实操性相结合 由于滨水空间活力提升涉及社会经济、产业布局、空间形态、规划设计等多角度、多层面内容,因此相关评价指标的选取要综合且全面,以防评价结果受到片面影响。评价指标选取和确定的目的是为规划设计者或城市建设者提供参考,因此选取指标要多考虑指标判别的实际操作性。

2)定量与定性相结合 指标选择必须注重可量化程度,尽量避免选取模糊、较难量化的复杂指标。由于滨水空间开发受社会、经济、人文、生产、生活等多方面影响,所以有必要设置一些定性指标。以人的主观角度评价才是健康城市理念的核心。需要注意的是,为避免不确定性和主观性的影响导致评价不科学的情况发生,要尽量对难以度量的要素指标进行科学量化分析。

3)可比性与可行性相结合 指标选取要求每个评价指标均能在时空范围内进行比较[4]。可行性是指选取数据资料收集方便、易于分析计算的指标,否则因单纯追求指标设计的完善而忽视数据获取难度,也就丧失了制定指标的实际意义。一般来说,尽量选取规划部门可查阅到的指标,避免采用没有任何官方来源的数据及数据来源不稳定的评价指标。

2.2 构建滨水空间活力评价体系

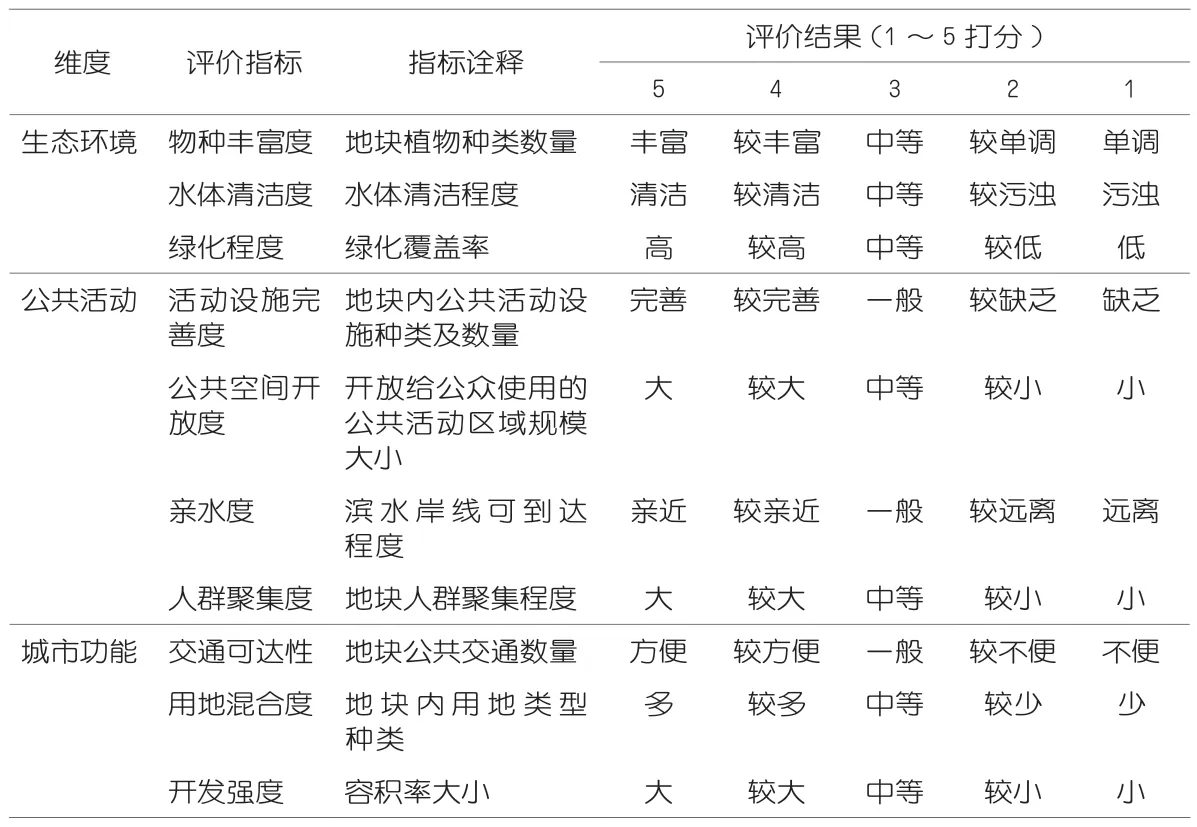

通过研究国内外健康城市指标体系,结合已有研究成果,依据选取指标原则,建立滨水空间活力评价体系。首先从促进公共健康角度出发,健康城市建设对滨水空间活力构建要求,将评价指标分为生态环境、公共活动、城市功能3个维度,构成评价一级指标;再将3个一级指标分别按其特性共选取其中有代表性的10项,包括物种丰富度、水体清洁度、绿化程度、活动设施完善度、公共空间开放度、亲水度、人群聚集度、交通可达性、用地混合度、开发强度等内容,构成二级评价指标,如表1所示。

表1 基于健康城市的滨水空间活力评价指标

2.2.1 生态环境维度

1)物种丰富度 城市滨水空间一般为城市中自然生态环境保存较完好的地区,不仅具有水、动植物资源,而且有丰富的公共空间资源和良好的景观资源。因此,滨水空间的物种丰富度大小直接展现了城市生态活力的强弱。本文选取滨水空间植被种类数量作为多样性中评价的测算指标。从植被垂直分布的角度可分为乔木、灌木、花卉、草皮和地被植物类。

2)水体清洁度 水空间的核心自然要素在于水体,水的清洁程度可反映该地区的环境质量、卫生条件。本文以地区居民对滨水空间内水体清洁程度的感知进行评测。

3)绿化程度 城市环境质量与绿化息息相关,保障居民享受健康绿色滨水空间环境的第一步就是保障自然绿色资源。因此本文以滨水开放空间范围内绿化覆盖率进行评测。

2.2.2 公共活动维度

1)活动设施完善度 在滨水空间规划设计中,供居民休息活动所使用设施的设置必不可少,另外,健康城市规划应保障广大市民健康生活,鼓励人们积极参加户外公共活动也有助于居民在健康的城市环境中获得身心健康。因此以活动设施种类及数量进行滨水开放空间活力评测,通常包括休憩设施、健身设施、水上游乐设施、亲水小品等。

2)公共空间开放度 片区内公共空间开放给公众使用的面积规模能体现滨水空间的开放程度。滨水空间开放空间的要素主要有广场、游憩绿地、滨河慢行步道、健身场地等。本文对滨水空间公共区域规模大小进行评测。

3)亲水度 滨水空间的亲水程度对于居民来说是体验健康滨水环境资源的第一步。若公众到达亲水岸线有难度,则滨水空间的公共属性资源将难以得到保障,同时也限制了很多可体验型资源的可能性。从空间形态角度看,不同滨水空间形态展现出不同的亲水程度,本文将滨水岸线可到达程度的影响要素,即水系、亲水平台、道路、绿地及建筑进行组合,得到常见的滨水空间形态组合类型[4](见图2),依据亲水难易程度进行评价。

图2 滨水空间形态组合类型

4)人群聚集度 人群聚集度一定程度反映了滨水地区空间活力,本文以滨水空间不同时段热力图显示人群聚集度进行测评。评价时通过热力图显现的聚集点颜色进行评价,红、黄、绿、青、蓝色聚集点依次表现出人群聚集度由强到弱。

2.2.3 城市功能维度

1)交通可达性 影响区域活力的重要因素之一是该地区的可达性,良好的交通也是吸引人群聚集和流动的首要条件。滨水空间的交通可达性评价要素有很多,如道路网密度、公共交通种类与数量及系统化的慢行路网等。本文选取滨水空间内公共交通的种类与站点数量进行评测,能在一定程度上反映该地区的可达半径。

2)用地混合度 城市滨水空间的用地混合布局能够打造区域空间的多样性,从而达到提升地区活力的效果。因此本文选取对滨水空间用地多样性开发有益的用地类型(A、B、R、E、G、S)的种类数量进行评测。

3)开发强度 滨水空间是城市中公共资源丰富的城市空间,应保障其尽量开敞,以及能够为居民提供充足的公共活动空间。然而,城市开发活力又表现在高强度、高密度的建设方面,城市功能的聚集必然会展现在片区开发强度上,因此本文对片区容积率大小进行评测,作为滨水空间活力的评测指标。

2.3 指标权重确定

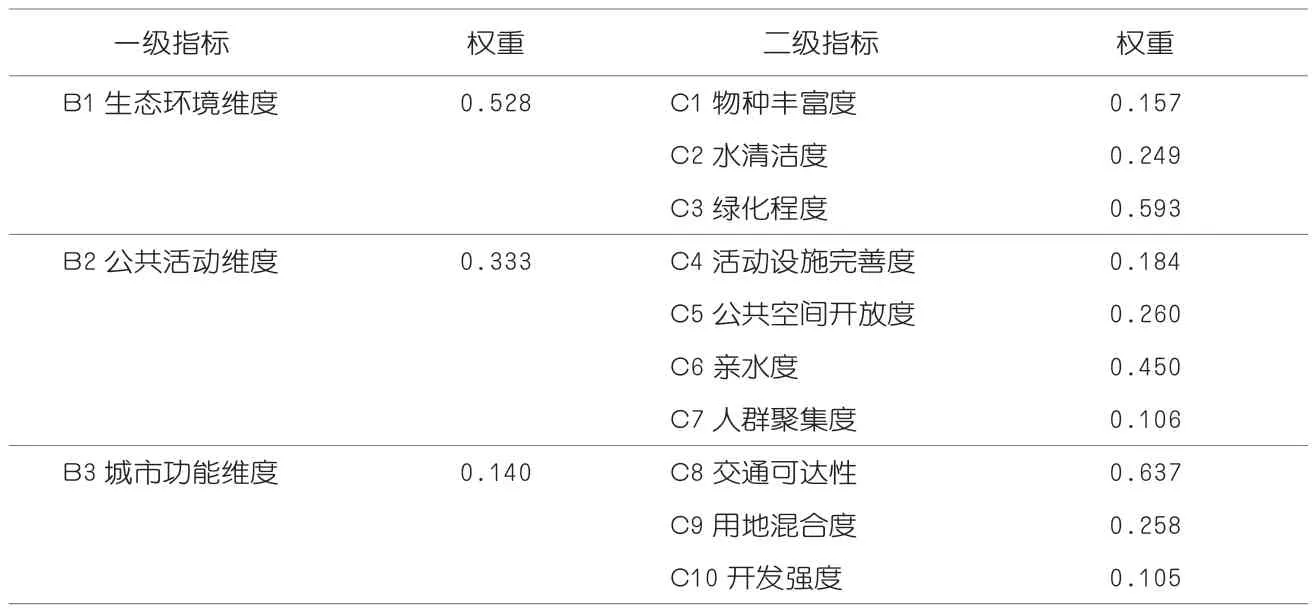

将各层次的因素从上到下用A,B,C,D……代表不同层次,同一层次从左到右用1,2,3,4……代表不同的评价因子,构建健康城市理念下滨水空间活力评价递阶层次结构,如图3所示。

图3 滨水空间活力评价递阶层次结构

列出评价体系后需对评价因子权重进行进一步确定,采用层次分析法评价步骤确定其权重,确定步骤如下。

1)向10位对城市空间评价有资深研究的专家发放问卷调查,综合专家意见,将同一个准则层次的n个指标之间进行两两对比(见表2),得出各评价指标的相对重要性判定表(见表3,4),即构造比较分析矩阵:

表2 两两指标比较的等级划分及其标度

表3 滨水空间评价一级指标重要性判定

表4 滨水空间评价二级指标重要性判定

2)为保证重要性判定表内容没有逻辑错误,需对判定表进行一致性检验。该步骤也是科学确立指标权重不可或缺的一步,流程如下。

首先,计算判断矩阵的最大特征值:

然后计算一致性指标CI(consistency index):

层次分析法的平均随机一致性指标标准值中选取对应的RI(random index)的值,如表5所示。

最后计算CR(consistency ratio):

依据计算结果,若CR≤0.1,则认为判断矩阵反映的重要性程度具有一致性,否则需调整重要性判定的数值,直至满足一致性检验结果的要求。

在一级指标重要性判断表中,通过计算得到的最大特征值λmax=3.0536,CI=0.0268。根据平均随机一致性指标表得出,当n=3时,RI=0.58,CR=0.0462<0.1000,因此该判定通过了一致性检验。通过以上方法判定其他矩阵,均通过一致性检验[5]。

表5 层次分析法平均随机一致性指标标准值

3)对判断矩阵的数据进行处理采用几何平均法、归一化处理分别计算,得出各层次指标权重,如表6所示。

表6 滨水空间活力评价一、二级指标权重

3 北京长河沿线滨水空间活力评价研究

3.1 研究对象

此次研究的范围为长河颐和园段到北京展览馆段,水系长度约8.7km,滨水空间面积约15.3km2。沿带状结构骨架,长河滨水区整体分为3个明显空间段,分别以火器营桥、紫竹桥为节点分为起始段、上游段、中下游段[6],如图4所示。

3.2 综合评价

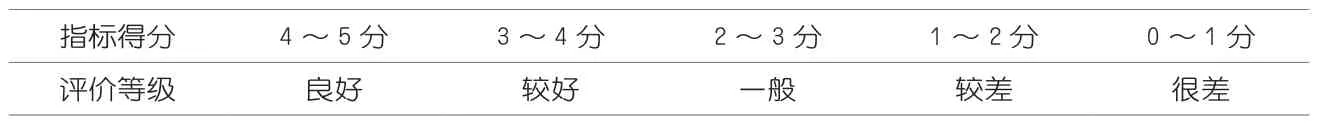

北京长河沿线滨水空间活力评价结果如表7,8所示,长河沿线滨水空间总体评价为“较好”,但不同空间段评分略有差异。

3.2.1 生态环境

从长河3个空间段生态环境维度评价结果可看出,起始段空间内含有颐和园,对环境评价非常有利。其他2个空间段处于“较好”状态。通过实地调研和评测发现,大规模水体、山体资源结合绿地构成的滨水空间生态环境相对更好。并且这些资源周边所能构筑的开放空间规模更大,如颐和园、紫竹院公园等。上游空间段和中下游空间段的滨水空间虽然绿地形式丰富多样,却有一个共同的缺陷:滨水硬质空间过多,生态型驳岸几乎没有。整个长河全段,自然生态型驳岸仅存在于紫竹院公园与北京动物园2处园林内部,其余河段皆为硬质驳岸,亲水性较差。因此,滨水空间景观建设应多保留自然形态的生态景观,打造宜游可亲近的水岸线。通过自然风景区、城市公园、滨水绿道等改善生态环境建设,使其成为城市居民休闲游憩和活动的重要场所的同时,提升整体城市景观环境。

表7 北京长河沿线滨水空间活力评价

表8 健康城市理念下滨水空间活力评价等级划分

3.2.2 公共活动

通过对长河滨水空间不同时段百度热力图研究发现,滨水开放空间中的交通枢纽能明显集聚大量人群。中下游空间段人聚集度较高,与紧邻国家图书馆、动物园地铁站展现出很大关联性。由此可见,人群聚集程度反映了与城市交通枢纽密不可分的关系。并且交通枢纽站能为该空间注入更大的活力及价值。因此,滨水空间规划应加强与交通枢纽或城市中心的联系或尝试构筑具有环境品质的滨水中心,聚集城市功能和人群的同时,提升城市滨水空间活力。

此外,通过调研发现,公共活动设施建设成为人群重要的吸引点,健身及体育设施等对周边居民吸引力很大。有些休憩座椅或简单的石头、石凳也能成为居民下棋、打牌、交流的场所。因此应多注重多种活动设施的合理配置,才能满足居民日常活动所需,形成覆盖面积广、分散的公共活动场所。

3.2.3 城市功能

图5 北京长河沿线土地利用类型现状

评价过程中发现,上游段和中下游段的用地类型比例有很大不同(见图5)。上游段以居住用地为绝对主体,辅以少量商业用地,而中下游段则以各种单位大院为绝对主体,辅以一定的公共服务设施和公园绿地。总体来看,滨水空间土地利用存在小范围内高度单一,大范围内混合度又不够的特点。另外,长河滨水空间的3个主要功能为居住、科研教育及公共文化设施,其中居住用地比例过高,未形成具有规模的商业配套,导致近水区域人气不足,商业氛围缺失。因此,在滨水空间开发中应注重效益与环境相和谐,使滨水空间不只是作为城市绿地,自身还能够可持续发展。这其中并不是用地功能的简单叠加,而是通过商业、文化、办公、娱乐等多种城市功能的有机结合。另外鼓励该片区设置酒店、公寓、娱乐设施以增加滨水空间夜间活力,充分开发滨水空间夜间景观价值。从其是否有益于人的健康、城市健康、环境健康的角度出发,将滨水空间水岸线最大程度给与居民使用,增加滨水空间复合活力。

4 结语

本文从健康城市理念出发,在维护公共健康视角下,提出滨水空间活力评价的3个维度,构建滨水空间活力评价体系,具体设立相关评价指标。通过将该评价方法应用于北京长河沿线滨水空间的活力评价中,从而在评价结果中获得一目了然的结果。实践证明,该评价方法有助于科学系统地对滨水空间活力进行提升评价,同时也通过评价过程为城市滨水空间的规划设计提供策略指导。作为健康城市理念指导下滨水空间活力评价的首次尝试,评价体系尚需完善。从现阶段的实践结果来看,该评价方法较科学,评价结果合理有效。