变形小说的虚实显现——以《东阳夜怪录》为例

2019-05-24李颖燕

李颖燕

(复旦大学 中国古代文学研究中心,上海 200433)

变形是古小说常见的母题,“指从某种形象锐化为另一种形象,包括人、动植物和无生物之间的互变”[1] 5。中国变形故事可追溯至先秦神话,《山海经》中“精卫填海”(人变形为动物)、“帝女化草”(人变形为植物)等都可归属其列,这些故事多体现先民图腾崇拜,情节发展单一。魏晋时期志怪小说井喷,涌现颇多变形故事,如《搜神记》记左慈变羊躲避曹操追捕,新喻男子妇由鸟变人,黄母洗澡之时变为鼋等,但其叙述语言直白简略,缺少文学性。推究其因,应是作者以“实录”原则记载故事,无主观虚构意识。

胡应麟言:“变异之谈,盛于六朝,然多是传录舛讹,未必尽幻设语。”[2] 476其实不止变形故事,古小说在形成初期,写作者恪守“纪实”原则,“文人之作,虽非如释道二家,意在自神其教,然亦非有意为小说,盖当时以为幽明虽殊途,而人鬼乃皆实有,故其叙述异事,与记载人间常事,自视固无诚妄之别矣”[3] 25。如干宝在《搜神记》中强调:“虽考志于载籍,收遗佚于当时,盖非一耳一目所亲闻睹也,又安敢谓无失实者哉!”[4] 2小说虚实观念至唐朝发生新变,创作者“始有意为小说”[3] 44,“作意好奇,假小说以寄笔端”[2] 476。一旦允许虚构进入创作,情节会更曲折,人物描写会更细致,文学色彩会更浓厚,如谢肇淛在《五杂俎》言:“凡为小说及杂剧戏文,须是虚实相半,方为游戏三昧之笔。亦要情景造极而止,不必问其有无也。”[5] 1829因此,虚构之出现,让小说脱离于纪实的桎梏,迎来新的发展阶段。

《东阳夜怪录》是唐代变形小说的集大成者。此篇小说收录于《太平广记》卷四百九十,未著撰者。《唐人说荟》题王洙作,鲁迅认为“妄题撰人”不可信。故事讲述元和年间,成自虚在雪夜误入佛宇,与往来文人赋诗歌咏,最后发现他们皆为异类。《东阳夜怪录》网罗了变形小说的惯用写作方式,叙事完备,手法娴熟。但此篇小说历来不受学者重视,研究较少。本文从人、境、物三方面出发,梳理变形小说的叙事手法,探究古小说创作的虚实观念。

一、境:虚实交汇的时空

变形小说存在两个时空,现实时空与虚拟时空。在异类以本相存在时,这个空间是符合现实正常秩序的,是作者构造的现实世界。但当异类以变形身份存在时,这个空间是不符合现实正常秩序的,是作者构造的虚拟世界。在描写现实世界时,作者为异类的出现做铺垫,为异类的消失做交代。在描写虚拟世界时,作者又极力塑造真实之感,以谐隐之法暗示异类的本相,投射现实世界。两个空间相互交融,不可分割。

这两个空间缝合处存有一个汇合切面,遭遇者由此出入异类世界。《东阳夜怪录》的汇合切面就是那场夜雪。成自虚返回故里时,遭遇大雪,只得被迫暂留庙宇,闯入异类世界。作者在开篇用百余字描写昏暗雪景:“东出县郭门,则阴风刮地,飞雪霜天,行未数里,迨将昏黑。自虚僮仆,既悉令前去。道上又行人已绝,无可问程。至是不知所届矣。路出东阳驿南,寻赤水谷口道。去驿不三四里,有下坞。林月依微,略辨佛庙,自虚启扉,投身突入。”[6] 280作者将雪景描写如此细致,一来使成自虚避雪顺其自然,故事发展合情合理,二来制造一个大雪笼罩的幻境,为异类的出现造势。在与异类接触时,“雪”又多次被谈及。众人赋诗咏唱,亦是大雪引发诗性。如卢倚马以雪为由,请诗于高公时所言,“某儿童时,即闻人咏师丈《聚雪为山》诗,今犹记得。今夜景象宛在目中。师丈,有之乎?”[6] 281再如敬去文在咏诗前,言雪夜访戴安道的典故:“昔王子猷访戴安道于山阴,雪夜皎然,及门而返,遂传何必见戴之论。当时皆重逸兴,今成君可谓以文会友,下视袁安蒋诩。”[6] 282当异类消失,成自虚回归现实世界,“注目略无所睹”[6] 285时,作者再次写雪,“风雪透窗,臊秽扑鼻”[6]285,与前文呼应,恍若隔世。可以说,这场雪造就了这次遭遇,故事开始于雪,贯穿于雪,终止于雪。值得注意的是,这个汇合面常具有时空上的模糊性,比如《东阳夜怪录》中这场雪发生的时间是模糊的,“方属阴曀,不知时之早晚”[6] 280,发生的地点亦是模糊的,“道上又行人已绝,无可问程”[6] 280。这种刻意营造的模糊性,让这个虚实交汇的时空更显魔幻。

变形小说的虚幻空间往往是对现实空间的一种投射与反映。《东阳夜怪录》故事发生于逆旅途中,这是能引起文人共鸣的情境。而聚会赋诗作为故事的主干情节,也是文人常见的社交活动。因此《东阳夜怪录》发生的背景与事件都是对现实情境的模仿与再现。作者用极其细致的笔触,描写这一场景,使读者可从异类的言行中窥视当时文人风貌。如朱中正与敬去文等人踏入佛宇前的对话:“俄则沓沓然若数人联步而至者。遂闻云:‘极好雪,师丈在否?’高公未应间,闻一人云:‘曹长先行。’或曰:‘朱八丈合先行。’及闻人曰:‘路其宽,曹长不合苦让,偕行可也。’”[6] 280~281此段文字,描写异类所变人形的谦让有礼,投影出当时文人做派。再如卢倚马赋诗之前的再三推辞,“‘因寄同侣,成两篇恶诗,对诸作者,辄欲口占,去放未敢。’自虚曰:‘今夕何夕,得闻佳句。’倚马又谦曰:‘不揆荒浅,况师丈文宗在此,敢呈丑拙邪?’自虚苦请曰:‘愿闻,愿闻!’”[6] 281此段对话将聚会赋诗时,文人的互动场景生动地呈现在读者面前。但异类所赋诗词的文学性不高,历代学者对此多有批判,如胡应麟认为:“若《东阳夜怪》称成自虚,《玄怪录》元无有,皆但可付之一笑,其文气亦卑下亡足论。”[2] 476王士瞆更是直接质疑:“至唐小说如《东阳夜怪录》诸诗皆载之,敬去文、卢倚马之类亦载之,更为不根。”[7] 77但以诗歌评价的常态标准来论述这些诗篇,是有失偏颇的。一来作者创作这些诗歌并非只为标榜异类文采,亦为暗示异类本相;二来作者对异类创作诗歌的讽刺意味浓烈,文学价值低下的诗歌也暗射当时文坛的不正之风与腐儒气息,此种映射也正是虚幻空间对现实空间的对照模仿。比如文中敬去文和苗介立发生争论时,所赋诗歌强调各自的出身高贵,不容诋毁,单论这些诗歌的文学价值不高,但其背后暗喻的是对唐代门第观念的戏谑。

二、人:现实与虚幻的媒介物

《东阳夜怪录》中的变形是异类变人,这类小说的一般叙事模式为:遭遇异类——与异类互动——识破异类——异类变回本相——遭遇者后续生活。纵观这条叙述线,遭遇者是情节的重要推动者。读者由他的经历了解故事,异类借由他与现实世界产生关系,作者对待异类的态度也从他的反应中体现。

首先,作者通过塑造遭遇者,奠定虚幻之基调。《东阳夜怪录》的遭遇者为成自虚,字致本,一名一字的设定便是虚实相融的体现。“致本”则需“务实”,然“成自虚”带有“虚幻”的烙印,暗示小说的虚构性。“成自虚者,成之以虚”[8] 415,这一命名应来源于司马相如的《子虚赋》,化用“子虚”“乌有”之名,虚构意味不言而喻。

其次,作者借由遭遇者,扩展异类世界的认知维度。第一,遭遇者为开启异类世界的钥匙。《东阳夜怪录》中成自虚雪夜无投身之所,暂避佛宇,由此闯入异类世界。当寺庙之钟声将其惊醒,他得以回归现实,虚构的异类世界也就不复存在。可见,遭遇者是小说“实”与“虚”的搭线人,搭建起异类与现实世界的桥梁,成为二者的媒介物。第二,作者借由遭遇的视角,描绘异类世界。“闯入者”天然具备的好奇心理,让其窥察视角不显突兀,以此为读者展现异类世界,顺其自然,合情合理。如《东阳夜怪录》中,对卢倚马等人的介绍,都借助成自虚之力。初遇时,以成自虚的视角观察其外貌:“自虚昏昏然,莫审其形质,唯最前一人俯檐映雪,仿佛若见着皂裘者,背及肋有搭白补处。”[6] 281相识后,再由成自虚的询问,对异类补充介绍:“自虚亦从而语曰:‘暗中不可悉揖清扬,他日无以为子孙之旧,请各称其官及名氏。’便闻一人云:“前河阴转运巡官试左骁卫胄曹参军卢倚马。’”[6] 281末尾处作者更是借由成自虚的寻物,将异类本相一一展现。第三,遭遇者的出现又催生异类的世界发生新变,推动故事发展。《东阳夜怪录》中成自虚的“闯入”,让异类有了呼朋唤友、赋诗作咏的理由,逻辑通顺。如“初,因成公应举,倚马旁及论文”[6] 281,因成自虚赶考,文章创作成为众人的谈论点,后文众人赋诗也水到渠成。正是遭遇者的存在,才让虚构之事得以发展。读者借由遭遇者的视角,顺其自然触发情节,使得虚实之间,相辅相成,毫无隔阂。

三、物:谐隐暗示的显现

变形小说常在前文用谐隐修辞暗示异类的本相。谐隐即“谐辞”“隐语”的合称,刘勰在《文心雕龙》中提到,“偕之言皆也。辞浅会俗,皆悦笑也。”[9] 129“讔者,隐也。遁辞以隐意,谲譬以指事也。”[9] 132“然文辞之有谐隐,譬九流之有小说。”[9] 134两者都存在一个对照关系:“在谐辞(尤其是使用了戏仿手法的诽谐文)中往往存在着模仿与被模仿两个世界之间(一般为动植物与人)的对照,在隐语中则存在着表层义与深层义(或表象与本质)之间的对照。”[10] 86这种对照,亦是一种虚实对照;所言明者,即为实;所未言者,即为虚,一显一隐,一实一虚,将异类活灵活现展示在读者面前。

变形小说中,作者主要通过四个方面,利用谐隐修辞暗示异类本相。

第一,称谓。这包含异类所变之人的姓名和职位名。

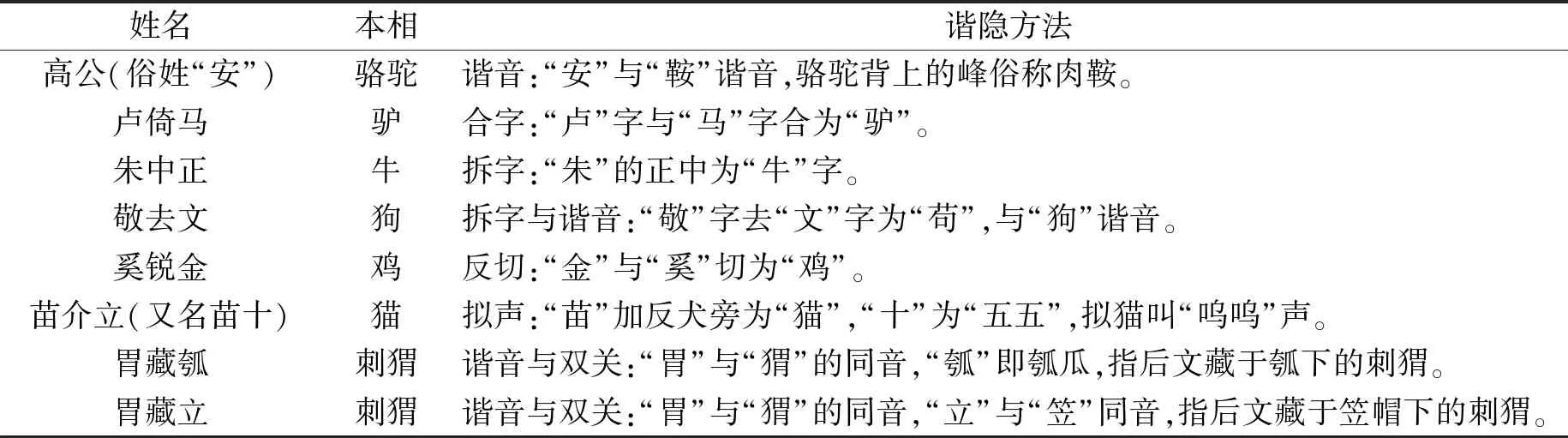

作者常在命名异类所变之人时,利用汉字的形音义,暗示其本相。《东阳夜怪录》中异类的姓名与本相解释,见于表1:

表1 《东阳夜怪录》异类姓名与本相谐隐方法

在变形小说中,作者也常用职位名戏仿异类本相。比如《东阳夜怪录》中卢倚马为“前河阴转运巡官”,即对驴托物的戏仿。又如称朱中正为“副轻车将军”,即是对牛拉车的戏仿。

第二,外貌。这主要通过对异类所变人性的外貌描述,暗示其本相。《东阳夜怪录》中对卢倚马的人形与本相的外貌对比,可谓别致。小说开头如此写卢倚马所变人形,“唯最前一人,俯檐映雪,仿佛若见着皂裘者,背及肋有搭白补处”[6] 281。小说结尾发现异类本相时写到:“室外北轩下,俄又见一瘁瘠乌驴,连脊有磨破三处,白毛茁然将满。”[6] 285“着皂裘”即对驴黑色皮毛的戏仿,“背及肋有搭白补处”又与本相“连脊有磨破三处,白毛茁然将满”相对,前后呼应,颇值玩味。

第三,习性。变形小说中作者借由异类的生长环境和行为特征暗示其本相。异类所居之地,常被化用为其人形行匿之处,比如高公在回应卢倚马时所言:“雪山是吾家山,往年偶见小儿聚雪,屹有峰峦山状,西望故国,怅然因作是诗。”[6] 281高公的本相为骆驼,雪山是其生活环境,“西望故国”又暗指西域,映射其出处。再如苗介立向众人介绍胃氏兄弟:“潜迹草野,行著及于名族。”[6] 284“潜迹草野”戏仿刺猬藏住于灌木丛间的习性。作者也常为异类所变之人安排一系列行为,暗合其本相习性。比如朱正中向高公请诗时言,“吾辈方以观心朵颐,而诸公通宵无以充腹,赧然何补。”[6] 282其文自注释“谓龁草之性与师丈同”[6] 282,用“朵颐”二字暗合驴、牛、骆驼食草鼓腮之状。再如,敬去文自述“吾少年时,颇负隽气,性好鹰鹯。曾于此时,畋游驰骋”,[6] 282表面写意气风发的少年行猎图,深层暗指猎犬狩猎习性,点明敬去文的本相。

第四,情节。通过情节暗喻异类本相,是由语辞层面上升为叙事层面,即通过具体情节暗示异类本相。比如《东阳夜怪录》中敬去文背后非议苗介立:“蠢兹为人,有甚爪距。颇闻洁廉,善主仓库。其如蜡姑之丑,难以掩于物论何?”[6] 284作者正是猫狗相斗之天性,可以安排二人冲突,既推动情节发展,又暗示二者本相。再如借“庖丁解牛”的典故,当成自虚谈到“诸公清才绮靡,皆是目牛游刃”[6] 284时,朱中正认为在讥讽自己,愤然离席。这都是将谐隐放置于情节之中,由它影响故事的走向。

《东阳夜怪录》作为一篇成熟的变形小说,其谐隐手法精湛,常组合使用、重复出现,突出体现在异类所做的自喻诗中。比如奚锐金所做之诗“为脱田文难,常怀纪涓恩。欲知疏野态,霜晓叫荒村”[6] 283,前两句均用典。田文,即孟尝君,《史记·孟尝君列传》记载:孟尝君在秦国被扣,一名食客善学鸡鸣,引众鸡齐鸣,骗得关吏开门,遂逃。纪涓,即纪渻子,《庄子·外篇·达生》中记载:纪渻子为齐王养斗鸡,养成之日,如同木鸡一般呆滞,别的鸡却不敢应战。后两句则化用鸡叫明的习性。再如朱正中自喻诗“乱鲁负虚名,游秦感宁生。候惊丞相喘,用识葛卢鸣。黍稷滋农兴,轩车乏道情。近来筋力退,一志在归耕”[6] 283。前四句,句句使用与牛相关的典故,后四句化用牛耕地的习性,写出朱中正的归隐之意,也点明其本相。

谐隐手法的灵活运用,需要作者庞大的知识系统。读者破解文字谜面,知晓言外之意,方可领会作者深意。当异类所幻人形消失时,这个虚幻空间也就不复存在。读者发现异物的本相,再联想其先前行为,两者形成的反差感,可博人一笑,引人深思。

综上,虚实对照为变形小说的一大特征。首先,现实空间与虚拟空间并存于小说中,前者投射于后者,后者反映前者;两个空间缝合处存有一个汇合切面,为烘托虚幻气氛,这个切面具有时空上的模糊性。其次,遭遇者本身具有实与虚的双重属性,为虚实空间搭建桥梁;作为中间媒介物,遭遇者又串联故事,推动情节,扩展了读者对异类的认知维度。再者,作者以谐隐手法,从称谓、外貌、习性、情节四方面暗示异类本相;异类所变人形的言行虽为虚构,却是对真实世界的模仿与再现,具有讽刺意味。对变形小说虚实关系的梳理,有利于探究古人小说创作的虚实观,还原本土叙事观念。