羟基磷酸铁铵的制备与表征

2019-05-24毛琪琪刘传鑫董文娟张熙曼陈红余吴素文

毛琪琪 ,刘传鑫 ,董文娟 ,张熙曼 ,陈红余 ,吴素文

(1.泰山医学院化学与制药工程学院,山东泰安,271016;2.山东黄蓝伟业新能源科技有限公司)

自 1997年 A.K.Goodenough等[1]报道了磷酸铁锂的电化学性质以来,具有循环性能优良、充放电比容量高、热稳定性好、安全无毒、原料来源丰富等优点的磷酸铁锂(LiFePO4),其作为锂离子电池正极材料一直受到国内外的广泛关注[2-5]。合成磷酸铁锂的方法有共沉淀法[6]、溶胶凝胶法[7]、水热法[8]以及高温固相法[2,9-10]等。 目前,工业化生产磷酸铁锂多采用高温固相法,通常将铁源反应物、锂源反应物、磷源反应物以及其他添加组分化合物按照适当的比例直接在高温惰性条件下反应得到磷酸铁锂材料[11-12],但是存在反应过程不稳定、磷铁比无法准确控制、产品形貌不规则、颗粒粒度较大且分布较宽等问题[13],使得最终原料混合物中的磷铁比很难达到纯度与形貌的完美统一。科学家们希望获得理想的磷酸铁锂材料,以促进锂离子动力电池的产业化。

目前,可行的思路是获得一种具有易于提纯,具有确定化学计量比且煅烧后可以产生具有稳定磷酸铁晶格的磷酸铁材料作为前驱体。很多研究者曾尝试合成磷酸亚铁铵以作为制备磷酸铁锂的前驱体,球形或类球形的磷酸亚铁铵有利于提高材料的振实密度[14],可制备高能量、高密度的磷酸铁锂电池材料,但其本身稳定性和结晶性并不好,对于合成磷酸铁锂的快充性能以及容量没有明显改善[15]。C.Trobajo等[16]利用氯化铁、尿素和磷酸为原料,分析了高压、高温条件下二水磷酸铁、磷酸铁铵、磷酸氢铁铵以及羟基磷酸铁铵[Fe2NH4(PO4)2·2H2O]的反应条件。其中 Fe(NH3)2PO4、FeNH4(HPO4)2等化合物相对稳定性不足,合成成本较高难以规模化应用,而其中羟基磷酸铁铵相对结构稳定且易于合成。S.Sugiura等[17]采用羟基磷酸铁铵作为前驱体与碳酸锂高温固相合成了电化学性质优良的磷酸铁锂[17]。现有的研究中,已经对羟基磷酸铁铵的结构[18]以及不同制备方法[19]、不同 pH 条件下[20]前驱体结构对制备磷酸铁的性质影响做了研究,但对高温烧结过程中羟基磷酸铁铵结构形貌变化依然缺乏深入认识。

基于此,本研究利用水热条件合成了羟基磷酸铁铵,并对羟基磷酸铁铵形貌随温度的变化做了分析,以期为羟基磷酸铁铵用于磷酸铁锂固相合成工业化应用提供参考。

1 实验部分

1.1 原料与仪器

原料:七水硫酸亚铁(天津市巴斯夫化工有限公司)、尿素(天津市永大化学试剂有限公司)、双氧水(天津市凯通化学试剂有限公司)、磷酸(天津市巴斯夫化工有限公司)、PEG1000(深圳市思利凯贸易有限公司),均为分析纯。

仪器:HT-1型热重差热联用热分析仪、TD-3500型X射线衍射仪、SIGMA 500型扫描电镜、AVATER 370 DTGS型红外光谱分析仪。

1.2 实验方法

1.2.1 羟基磷酸铁铵的制备

向带有搅拌装置的500 mL烧瓶中加入140 g(7.78 mol)超纯水,在搅拌条件下加入 28 g(0.1 mol)七水硫酸亚铁,搅拌溶解后,缓慢加入质量分数为85%的磷酸 11 g(0.1 mol);将溶液加热至 40℃,缓慢滴加质量分数为10%的双氧水33 mL(0.64 mol),滴加过程中控制温度为40~45℃,滴加完毕后加热至100℃搅拌30min,加入0.3g表面活性剂PEG1000和 6.0 g(0.1 mol)尿素,搅拌均匀;将反应液放入200 mL聚四乙烯内衬高压反应釜,在110~130℃条件下反应8 h,过滤、洗涤,得到羟基磷酸铁铵固体。为了研究温度对羟基磷酸铁铵的影响,高压反应釜分别在110℃和120℃下反应制备出黄色和绿色羟基磷酸铁铵。

1.2.2 样品表征

采用红外光谱仪对样品做红外光谱分析;采用X射线衍射仪研究产品的物相和晶型[步宽为0.1,扫描速率为 6.000(°)/min,管电压为 30 kV,管电流为 20 mA,扫描范围 2θ为 10~80°];采用扫描电镜观察晶体的形貌;采用微机差热天平对样品做TGDTA分析。

2 结果与讨论

2.1 水热反应温度对羟基磷酸铁铵的影响

在实验过程中,控制水热反应的温度为110℃和120℃分别得到2种不同颜色的粉末,分别为黄色和浅绿色。红外和X射线衍射分析(图1)结果表明,2种样品的组成均为羟基磷酸铁铵。XRD结果表明,黄色粉末的结晶度低,相应的峰强度较低;而绿色粉末的结晶度较好。结合电镜分析结果可知,颜色不同源于其粒度和表面结晶度的差异。如果直接利用均相沉淀法而非水热法直接得到的是无定形黄褐色粉末。

图1 不同温度下羟基磷酸铁铵样品XRD谱图

2.2 样品表征

2.2.1 红外谱图分析

图2为8 h反应时间、不同温度条件下得到的羟基磷酸铁铵FT-IR谱图。由图2可见,羟基磷酸铁铵的光谱特征主要由结晶水和磷酸根体现。结晶水的吸收峰主要是由于羟基的伸缩振动和弯曲振动,弯曲振动在1 600~1 800 cm-1范围内,该峰是水的特征峰,羟基的伸缩振动在3 100~3 650 cm-1范围内;磷酸根的红外吸收主要存在于2个谱带,即940~1 120 cm-1区间的强吸收和 540~650 cm-1区间的中强吸收,在更低波数还存在磷酸盐的晶格振动模式。图2中3 330 cm-1附近宽吸收峰和1 636 cm-1附近中强峰属于结晶水的羟基伸缩振动和弯曲振动;576 cm-1附近的中强峰是磷酸根的O—P—O反对称弯曲振动,1 053 cm-1和956 cm-1附近的分别为磷酸根的P—O反对称和对称伸缩振动。

图2 不同温度下羟基磷酸铁铵的FT-IR谱图

2.2.2 变温XRD分析

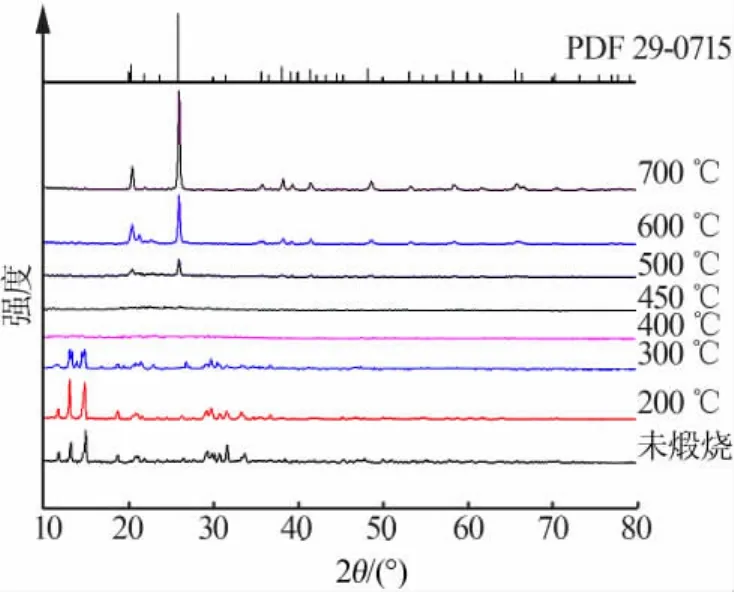

图3、图4分别为反应釜温度为120℃和110℃时,反应8 h得到的羟基磷酸铁铵的变温XRD谱图。对比图3和图4可见,温度低于300℃时,图3的衍射峰较尖锐,峰强较高,背底较平整,特征峰明显,说明图3的羟基磷酸铁铵晶型较好;在400~450℃时,图3和图4中XRD谱图均无峰,呈一条平滑的曲线,只有背景峰存在,说明此时是无定形的非晶态磷酸铁;在500~700℃时,是从无定形转化为稳定的三方晶体磷酸铁的过程,随着温度的升高,衍射峰形逐渐变得尖锐,半峰宽变窄,特征峰越来越明显,说明磷酸铁的结晶度越来越高;700℃时,图3和图4谱图均与标准卡片PD(29-0715)三方晶体磷酸铁的特征峰对应,没有明显的杂质相,可知均是三方晶体磷酸铁,且图3的峰形更加敏锐,说明其煅烧所得的磷酸铁晶型更好。

图3 120℃羟基磷酸铁铵变温XRD谱图

图4 110℃羟基磷酸铁铵变温XRD谱图

2.2.3 SEM分析

图5分别是2个不同反应釜温度下制备的羟基磷酸铁铵的扫描电镜照片。由图5可以看出,120℃下得到的样品分散均匀(图5a),且有明显的团聚现象,聚集在一起(图5b);110℃下得到的样品有棱有角,边界清晰,呈层状,形貌非常规则,晶型规整(图5c),而图5d中样品形貌规整性差,呈块状分布,杂乱无章,晶型较差。通过对比可知,120℃下制备的羟基磷酸铁铵晶型与形貌更加好。

图5 不同温度下羟基磷酸铁铵的SEM照片

2.2.4 热重分析

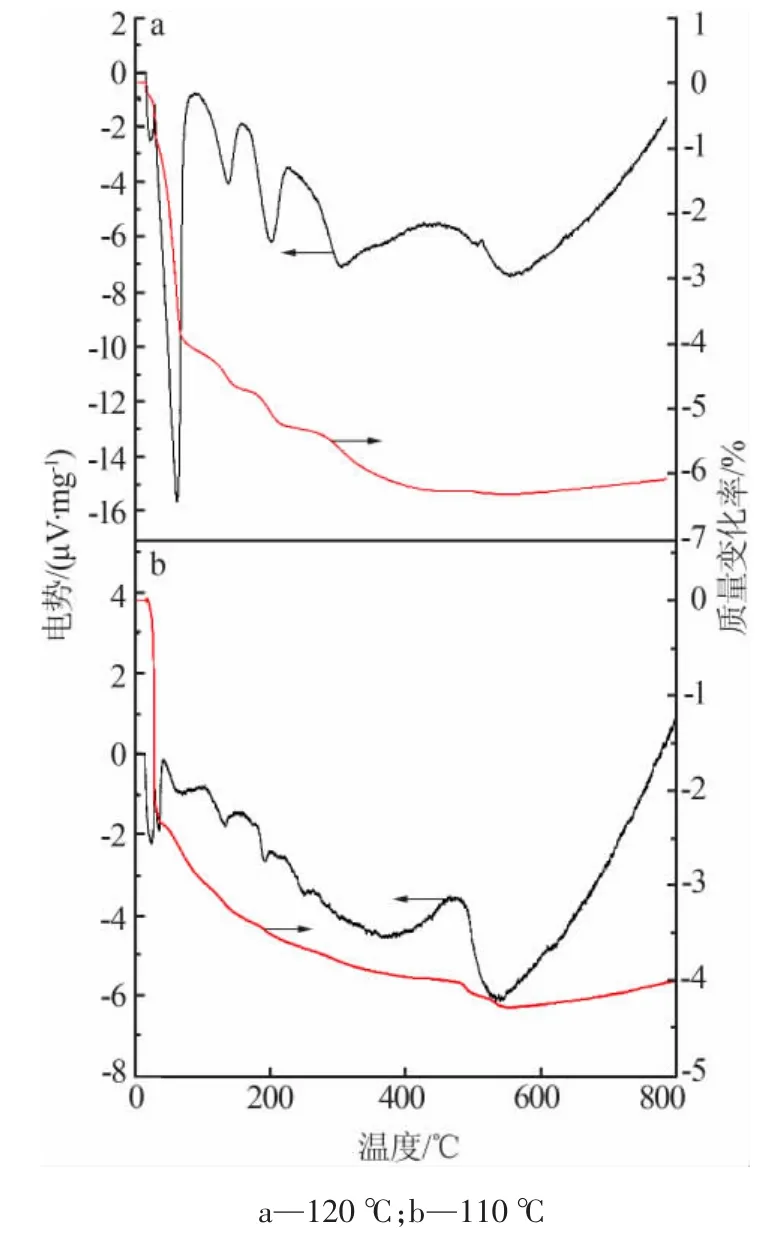

图6是在氮气的气氛下,0~800℃时羟基磷酸铁铵的TG-DTA分析曲线。由图6可以看出,在40~50℃时110℃和120℃制备的羟基磷酸铁铵TG曲线均呈现直角台阶状,坡度大,二者质量均下降且DTA曲线有明显的吸热峰,这时应是失去了结晶水的过程,此时图6a中DTA曲线a的峰形更加敏锐,说明其晶型好,样品纯度高;50℃以后,二者的质量均没有稳定,而是存在过渡和倾斜区段的缓慢变化,TG曲线一直都有很多小的放热峰,无明显变化;500~700℃时有放热峰,存在质量损失,且峰形敏锐,说明此时发生了晶型转变。结合XRD谱图可知,此时是无定形状态转化成稳定的三方晶系的磷酸铁。

图6 0~800℃时羟基磷酸铁铵的TG-DTA分析曲线

3 结论

研究表明,利用硫酸铁、磷酸和尿素为原料,可以获得结晶度好的羟基磷酸铁铵。在120℃水热条件下,羟基磷酸铁铵具有良好的分散性且晶体发育比较好,在升温过程中逐渐从晶相、无定形相最终转化为晶型发育完好的三方磷酸铁。其晶相转变温度与高温固相合成磷酸铁锂温度基本一致,说明羟基磷酸铁铵可以作为一种合成磷酸铁锂的前驱体材料,颇具有工业应用前景,值得进一步研究与开发。