“地方性”视角的中东路事件——基于地方史料的研究*

2019-05-23宋铁勇

宋铁勇

地方·地区研究

“地方性”视角的中东路事件——基于地方史料的研究*

宋铁勇**

20世纪20年代末的中东路事件前,中东铁路及其沿线地域的“地方化”历程与空间上的动态伸缩,使人们逐步形成了“地方”意象和“地方中心主义”观念。其“地方性”表现在“地方”的去政治化、区域经济中心地位和社会秩序主导力量等方面的特征。“地方性”视角下的中东路事件,打破了人们既往的“地方意象”,降低了中东铁路及其沿线地域的经济关联与辐射作用,主导地方社会秩序的力量被严重削弱,客观上,起到了去地方性的作用。然而,当时中国一方去殖民地化的努力归于失败,国家主体性在“地方”的创设未能达成,造成了中国政府在“地方”的政治、军事、意识形态和经济权力全部被弱化,并且给中东铁路及其沿线地域造成了极大的人员和经济损失。事件后“地方”的殖民地化程度加深,社会秩序动荡,民众生活陷入困境;苏联的军事进犯,伤害了中苏两国民众的情感,文化交流被阻断,其商业倾销政策阻碍了地方民族经济的发展,动摇了以铁路经济为中心的地方经济基础。

中苏关系 中东铁路事件 中国东北 苏联远东

一、引言

所谓中东路事件,是指发生在1929-1930年中国因收回中东铁路主权及其附属利权,而与苏联爆发的外交及军事冲突事件。

“中东铁路”乃“中国东方铁路”之简称,又称“东清铁路”“东省铁路”,是沙俄赤裸裸侵略中国的产物。1896年沙俄藉中国在甲午战争中惨败之际,威逼利诱中国与之签订《中俄密约》,并获得了独自铺设东清铁路的权利。该路以哈尔滨为中心,分北部干线(满洲里-哈尔滨-绥芬河)、南部支线(哈尔滨-长春-旅顺)与其他支线,呈“T”字形盘踞在东北大地。1905年,沙俄因在日俄战争中败北而将该铁路长春至旅顺段转让给了日本,称南满铁路;其他线路仍在沙俄手里,仍称东清铁路。1920年起东清铁路改称中东铁路,协议由中苏共同经营。自1922年起,中国与苏俄/苏联反复商谈收回中东铁路主权事宜,苏俄/苏联政府故意拖延。1928年东北易帜后,伴随着国内“收回主权运动”、“革命外交”风起云涌般展开,当时的英、法、美等列强均在口头上表示支持中国的行动,唯有分别攫取中东铁路、南满铁路路权的苏联与日本断然拒绝回应。中东铁路本系中苏共管,但苏联却将中国排斥在外,独占路权。是时,中苏双方在中东铁路的管理模式、权益分配、中方收回的方式等问题上存在根本性分歧,中东铁路问题上升为中苏关系的主要矛盾。南京国民政府与东北地方当局采取了强力措施回收中东铁路主权及相关利权,从而爆发了“中东路事件”。

中东路事件对当时、之后和今天的东北亚局势、中苏(俄)关系、中日关系,特别是中国东北地区社会发展有着极为深远的影响,其所具有的国家性、全局性乃至世界性意义毋庸置疑。故自事件爆发至今,国内外学界对该事件的研究成果层出不穷。目前所见的该问题研究多从国际、国家与大的国际性区域层面着眼,多探讨和反思事件发生经过、结果及其影响。然而,仅通过这类宏观、总体性的研究,往往会遮蔽事件的“地方性”缘起,以及地方军阀外交和军事职能对于国家和中央政权的危害,忽略地方所承受的巨大损失,更难以发现事件背后所隐含的“地方性知识”,进而模糊事件研究所适用的尺度空间,错失了多样性、多元化的地方性视角。

基于中苏史料的比较,对中东路事件之地方性进行研究,发现不仅身处中东铁路及其沿线地域的中国人没有表现出“同仇敌忾”的情绪,而且,苏联一方在事件初期,号召并动员苏联工作人员举行大罢工,也没有得到大部分苏联人的响应,甚至有部分员工随白俄人一同归化中国,成为中国的俄罗斯族一员。究其原因,“地方性”被嵌入整个事件过程之中,在个别时段曾经超越政治权威与民族主义的政治动员作用,而强化了“地方”内的社会关系,在地方居民为维护生存权利、表达和平愿望的诉求下,形成了一股反政府的地方动员力量,并迫使东北地方当局与苏联政府不得不采取“两败俱伤”的军事冲突来解决问题。因此,探讨中东事件之“地方性”影响,是研究该事件前后中国东北边疆在面对殖民政权、国家威权和市民社会时的反应与变迁的重要理论进路;也对地方性与民族主义交汇时国家主体性如何创设,提供了可供参考的历史经验和教训。观察中东路事件过程中地方性的演变与社会动员及对地方社会秩序和利益的影响,对当代中国边疆地方治理仍具有现实意义。

二、中东铁路“地方性”的形成

从中东路事件经过和解决的方式看,中国一方以东北地方当局为主,中央国民政府始终没能有效干预,苏联政府也未主动与国民政府接触,而是仅仅保持着与东北谈判代表沟通的单一联络渠道。短短几个月,事件由中苏两国外交冲突而激化至边境战争,成为两国国内最为关注的热点事件,又以东北地方当局单方面妥协而迅速解决。其中,固然存在军阀长期割据、地方外交传统之惯性使然,但探究深层次原因,还应充分挖掘“地方”在该事件中的地位与影响,以及“地方社会”的反应与行动。

(一)中东铁路及其沿线地域的“地方意象”

“地方”,是能够被人们感知、并形成同质化认知的时间与空间综合体。彼时,作为“地方”的中东铁路及其沿线地域,之于不同群体有着不同的地方意象。

从中国政府治理视角看,它专指东省特别区。1920年3月,中东铁路管理局局长霍尔瓦特辞职,由中方鲍贵卿督办铁路事宜。10月2日,中国政府交通部与俄亚细亚银行[1]签订《管理东省铁路续订合同》,明确中东铁路“完全为商办,与俄国新旧党绝无政治上之关系。”[2]继而,从国际共管委员会手中收回了中东铁路附属地的主权,和参与铁路管理、监督的行政权力。同年10月31日,东北地方当局颁布《东省特别区法院编制条例》,设立了东省特别区,并得到北京中央政府的承认,管辖范围主要是中东铁路沿线地域,该区的设立是中国收回中东铁路主权的重要一步。至1923年,始设置东省特别区行政长官,按照省一级建制进行行政职权和机构添设。彼时,“东省特别区之机构与官吏,只市政管理局之组织规章是由北京中央政府公布施行,局长、副局长由北京中央政府简派,高等审检两长由北京中央政府任命,余皆由东北地方自派,盖其时第一次世界大战初停,我国接收天津德、奥、俄各国租界,汉口德国租界,皆组设天津特别区市政管理局及汉口特别区市政管理局接收管理,东省收复路权事起中央与地方商定,遂沿天津、汉口之例设东省特别区市政管理局,至局长、副局长作为简派亦系与津汉一致,此为东省特别区名称之缘起。”[3]该特别区设置的目的和目标很明确,就是一步步将中东铁路的路权、行政权、警察权、裁判权和公共事业管理权收回。但是东北地方政府在经济方面无所作为,尤其是无法支付原由铁路拨款的各项社会公共服务事业所需经费,而在铁路沿线未能动摇中东铁路在地方民众心目中的地位。

在中国地方居民看来,它主要为铁路经济辐射区域。铁路及其附属事业在铁路沿线区域及整个北满地区占据核心地位,大部分居民的经济生业依附于铁路经济。自中东铁路敷设后,“北满经济历史可称萌芽,良以北满土地肥沃实为天然绝大农场,不仅与世界商务未有联络,与内地商场,未有交易已也。铁路既通,各种新事业得此发达之媒介,内地人民移居屯垦者,络绎不绝,而又因俄国政府与修路线及经营殖民之故,流入之资本,为数颇巨,一方地方生产物,则得逐渐运售于远东俄国阿穆尔辽远之地。……铁路建筑以来,北满全境百业勃兴,其成效卓著者,尤推农业,由是向称广漠荒芜之区,一变而为农事兴盛之地,地方经济之根基既固,工商各业之发达,殊未有艾也,夫自农业之兴,遂使与世隔绝之满洲,不数十年而为国际市场竞争之焦点。……农业之继续发达,不特地方上工业实业随之而进步,即内地市场凡百事业,亦莫不蒙其利益。”[4]中东路事件前,中东铁路之地位与情形,“与国中各路不同,盖内地各省水程四通八达,货物泰半由水道运输,故地方企业与铁路之关系犹小。若东省则地广人稀此市与彼市相隔恒数百里,故虽亦有代舟楫之车马,然既不能载大宗之重量,又不便跋涉远程,所有运输遂咸群趋于铁路。故如东省特别区全境及其附近数十百里内与东路几成相依为命不可分离之局。斯该路之一举一动,事事与地方发生休戚关系。”[5]“从前铁路交涉局官员大都仰鼻息于铁路当局,虽东省特别区设立并次第收回行政权于我,然经济力之所在,犹未免多所迁就,一般讬足沿线之华人,亦觉路局之命令如王言般。积习所存未易朝夕变革。”[6]中东路事件后,苏联大肆向铁路沿线倾销苏联商品,打击中国民营资本,事件前所形成的铁路经济与地方经济的良性互动关系不复存在,中东铁路在地方民众心目中的核心地位和经济影响力也有所减退。

在苏(俄)人看来,它涵盖铁路附属地、铁路各站及苏(俄)人的主要活动区域。中东铁路的全线贯通,标志着铁路本身与其附属事业以及附属地在经济和行政上形成了一个统一的体系。尤其是铁路沿线各站的城镇化进程,促使俄(苏)行政手段作用于地方社会,并以经济文化优势支配地方社会的发展方向,使中东铁路及其附属地实际等同于俄(苏)在华之殖民地。“苏联人虽未打算永久居住在哈尔滨和铁路沿线地域,但因为中东铁路公司所支付的高工资和各种福利而将其视为最佳选择,而意识到已经失去‘祖国’和‘故乡’的多数白俄人,中东铁路及其沿线地域是其移居的唯一选择”[7]。彼时,俄国十几万移民的“‘唯一主脑’为中东铁路,沿线地域的学校、医院、农场、俱乐部等无一不为中东铁路所设,除铁路所有物外,实已残留无几。”[8]中苏共管铁路后,苏联对外标榜“中东铁路管理局向以增高铁路价值及改良建设两大目的积极从事各种新设施。苟其措置有利于路,即费巨款亦在所不惜。”[9]“其以经济笼络官吏、策士、商民正不知其所至极也。”[10]苏联同时视中东铁路为其意识形态宣传媒介,在铁路沿线组建了工会、共青团、共产党支部等组织加强宣传,而原有白俄的各类政治、经济、文化组织在意识形态上与之相抗衡,这种对抗成为当时东北亚国际关系、中国东北局势不稳定的重要因素。中东路事件发生后,苏联学者阿瓦林第一次尝试将苏联殖民地的苏(俄)人群体细分为白俄的无产者、白俄有产者、事件后新调入铁路系统的专家,以及事件后被赋予苏联国籍的原白俄移民。虽然,苏联政府在中东路事件前后,着力对在铁路沿线生活的白俄移民进行驱逐或遣返,但是因为与中国交恶之原因,导致白俄受到中国的保护而与所谓“赤俄”能够在铁路沿线共存。对于白俄人而言,中东铁路及其附属各项事业,既是生计的保证,也是生命财产安全和基本政治权利的保障。

对于日本人而言,它几乎等于整个北满地区,即中国东北边疆地区的北半部,也是苏(俄)人营建的“特殊法域”[11]。中东铁路让渡给满洲国之前,俄(苏)在北满地区将中东铁路干线及其军用、矿物资源运输和其他商用支线辅线同远东地区的海参崴等海港组成了三位一体的交通系统,促进了铁路沿线城市的发展,形成了较为“‘理想的’、‘卓越的’殖民地空间。”[12]中东路事件后,日本势力大肆北进,最终迫使苏联以低廉的价格将中东铁路让渡给了满洲国。彼时,日人总结俄国敷设中东铁路时,工程甚巨,开辟了大量北满之荒地,此外多年来铁路维护及各项设施添置之费用亦不在少数,俄(苏)经营中东铁路及其附属事业的过程即北满开化之过程。[13]铁路沿线地域之森林、矿产等富源,大片未开垦之荒地等资源,若为大量日本移住民所利用,将解决日本人口过剩问题,东北交通经济如渐次为日本所垄断,沿线粮食、工业原材料来源将更为广泛,日本商品市场得以扩张,有望尽获满蒙开发之利益。如能驱逐苏联势力,将全面统制满蒙经济和军事防御,在日本国家立场和大量移住民观念中,经济收益和生命财产安全性都将增强。[14]

总之,中东路事件之前,中东铁路及其附属事业对铁路沿线地域的经济统治力和社会影响力,使地方政府与居民及其相关利益群体对其形成了极强的依赖性。1928年,“东北易帜”,加速了中国政治一体化进程,国家统一与民族团结成为时代主题。在中东铁路及其沿线地域创设国家主体性,势必打破人们已经形成的地方意象,中东路事件的爆发是在民族国家构建语境及去殖民地化背景下,在这一“地方”创造国家主体性、保有并强化该“地方”主权的应然之举。中东路事件后,中东铁路及其沿线地域的政治秩序和社会结构均发生了一定变化,其地方意象也因中东铁路在地方行政和经济影响力的下降,而产生了消极的转变和负面的认知。

(二)“地方”之空间属性

关于“地方”,除了地理维度的表征外,还具有行政管辖权限范畴和经济辐射维度的界定。地方居民的感知也往往建立在生产生活空间的界限上,是一个动态的概念。

1. 地理空间:中东铁路及其附属地

1896年中俄签订《合办东省铁路公司合同章程》,次年俄国开始敷设中东铁路,到“1903年,中东铁路竣工通车时,铁路主干及各支线总长3189公里,107个车站。”[15]1905年,日俄战争后,战败的俄国将旅顺和大连的租借权、中东铁路长春至旅顺段主干和支线及其沿线附属企业财产悉数让渡给日本。中东铁路南线仅剩哈尔滨至宽城子(长春城北)一段。让渡给日本的铁路线路,后被称为“南满洲铁路”,也标志着俄日两国将中国东北地区划分为南北两大区域、实行殖民地控制的开端。是时,中东铁路东西南三线分别以满洲里、绥芬河、宽城子为终点,其中“由满洲里经哈尔滨至绥芬河之由西向东线路总长1483.78公里,哈尔滨至宽城子南向线路长238.46公里;另包括各类公用和私人企业之铁路道岔各为186.74公里和421.79公里,中东铁路总长为2330.77公里。”[16]同时,俄人曲解铁路合同章程,在铁路沿线肆意强占强购土地。吉黑两省为规范俄人行为,又分别与中东铁路管理机构签订《铁路展地合同》。依据合同,将铁路沿线土地分为熟地、荒地、水地三等,无论官私产权,均需给价租购,仅“哈尔滨一埠经先后三次展地即占用10300余华垧(每垧十亩)。”[17]到1929年中东路事件前,确系中东铁路地亩处、民政处管理的附属地为:“中东路东西南三线,共占用162443华垧。此外,全路长期租地1245华垧;全路短期租地5591华垧;公用地亩,系该路历年应公共法团之请,如教会、学校、邮局、海关、义冢等类,免费拨给,用为建筑用地,全路共计312华垧,此项地亩,既系免费,又无年限;自列用地,系铁路敷设直接占用及其营业必须地亩而言。除哈尔滨一埠外,东西南三线铁路用地32185华垧。”[18]共计约212076华垧,约占1414平方公里土地。

中东铁路附属地,相比于中国东北地区一百多万平方公里面积而言,虽仅占0.1%左右,然而当时中国东北地区地广人稀,随中东铁路及其附属企业建造经营而来的移民却占比极高,又因中东铁路不仅在附属地内享受司法、警察、税务等专权,亦对其员工及家属按其属人原则享有民政自治等权限,使得附属地实际上还存在着动态的辐射与关联功能。按照俄人的统计,中东铁路及其附属地的辐射作用,在1911年以后在中国东北地区就已经非常明显了。当时,“中东铁路主干线路每一公里就会拓展出467.9平方公里的生活区,铁路及其附属企业运营过程中所拓展出的生活区面积已经达到606587平方公里。”[19]可见,中东铁路及其附属地,无论是在中东铁路沿线地域这一“地方”,还是在东北北部地区都位于中心位置,是人们感知空间的首要概念和事物。

2. 行政空间:东省特别区

依据中俄《合办东省铁路合同》,中东铁路为商业性质企业,因此,中国对中东铁路及其沿线地域享有国家主权。然而,在之后的大量附属合约中,东北地方当局向中东铁路管理机构让渡了大量经济、行政、民政和公共事业权利,以致其逐渐发展成为拥有高度自治权限的“国中之国”。虽然,曾趁1917年俄国国内发生苏维埃革命之机,收回铁路管理权,但终因国力不济,而又使苏联承继了俄国在此享有的特权。这一特权之地的存在,严重伤害了国人的利益和情感,东北地方当局为争取中苏合办铁路,于1923年在中东铁路沿线地域规划所谓“东省特别区”,设立东省特别区行政长官,图以此制衡苏联势力。该特别区在规划时,即以中东铁路各重要站点为核心展开,其中,中东铁路附属地被包含在特别区内,约占特别区面积的五分之一,这样就形成了一个在东北地方政府行政权力控制下的新空间。

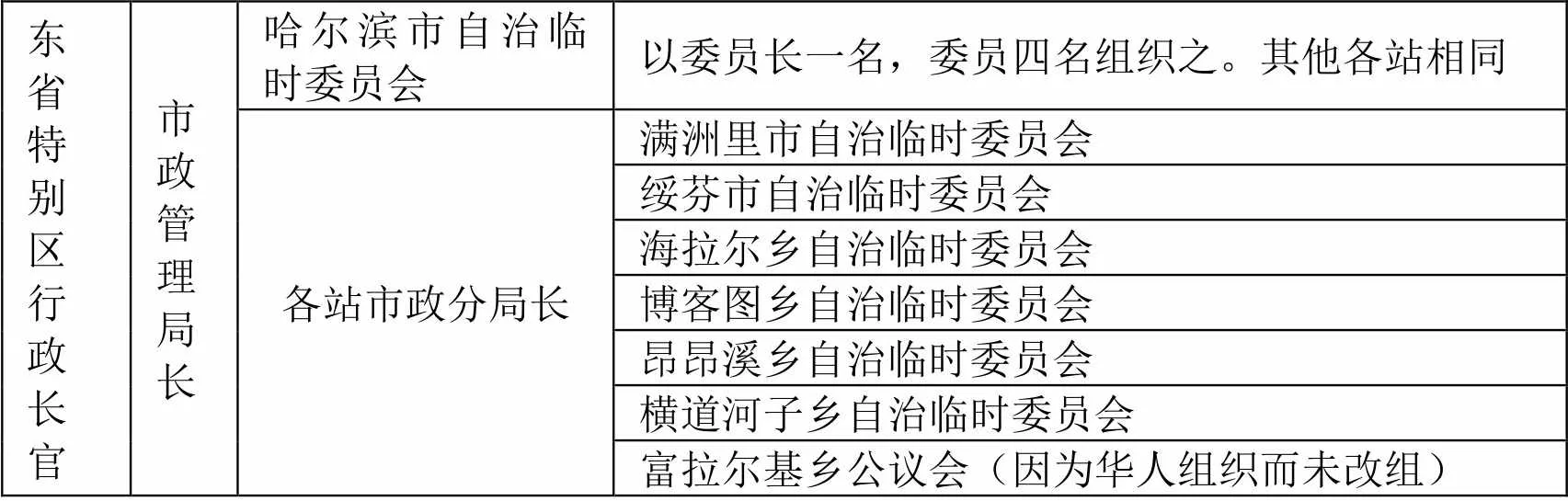

特别区先是筹设市政管理局,对全区的行政管理进行统筹,并于“长春、张家湾、满洲里、海拉尔、博克图、扎兰屯、昂昂溪、安达、满沟、绥芬河、穆棱、横道河子、一面坡各处设置分局。[20]然后,允许各地方申请设立市乡,地方人口满1万者,可申请设市,不足者可申请设乡,将原本受俄(苏)人员控制的公议会改组为中国委员居多的自治临时委员会(如表1)。

表1 东省特别区自治团及监督机关系统表

资料来源:兂用:“东省特别区收回自治政权”,《太平导报》,1926年第16期,第14页。

特别区通过成立华洋诉讼所、东省特别区警察总管理处(设五分区,各有总署、分署、派出所)[21]、东省特别区行政长官署、地亩管理局、教育厅,颁行《东省特别区不动产法规》[22]等一系列举措,将地方政府的行政权力渗透到了中东铁路沿线地域的村屯、工商业组织和公共领域之中。但是,在铁路员工诉讼、撤销苏籍护路军、清查中东铁路地亩、整顿金融币值、铁路收益由中苏分别保存等问题上,苏方坚不让步。加上中苏双方对旧俄人员竭尽争取之能事,中方甚至大量归化旧俄人员,以对抗苏方不允许旧俄人员在铁路工作的规定。随着矛盾日深,东省特别区的行政手段无法打破苏方在铁路自留空间内的区隔与界限,苏方人员在中东铁路公司辖下,仍然享有独立司法权、路警权、减税优惠,甚至向外转租大量土地以牟利,使铁路公司成为东省特别区内最大的地主。再有,特别区内的电报、电话等通信设施和技术掌握在苏方手中。这就导致东省特别区内存在大量的特权界限和技术壁垒无法打破,从而无法有效地实施行政职能。

3. 经济空间:铁路经济辐射区域

中东铁路名义上属商办性质,即经济是其重要属性。据东省铁路经济调查局调查所得,中东铁路以哈尔滨为轴心,呈丁字形,沟通北满全境。北满幅员辽阔,计100.85万平方公里,人口约为1289.5万,与铁路毗连之经济区包括(见表2):

表2 中东铁路毗连之经济区域统计表

资料来源:佚名:“北满一带之牧畜及东铁改良该业之设施”,《东省经济月刊》,1929年第5卷第1期,第19页。

附注:根据东省铁路民国十六年统计年刊,连同索伦一并计入,但按照阔尔马佐夫所著述的《呼伦贝尔》一书,记录呼伦贝尔之面积为15万平方公里。

中东铁路西线,自满洲里至哈尔滨站,横亘黑龙江省。按天然物产及收运货物区分,可将这一线分为极西草原牧畜区、中央林业区域和东部农业区域。东线,自哈尔滨至绥芬河,铁路横贯东部诸山,牡丹江、穆棱河、海林河、蚂蜒河等流域山间平地,亦悉经开垦,故物产颇丰饶。南线周边农产富饶。另外,中东铁路与南满铁路、西伯利亚大铁路相连,对接大连、海参崴两个国际性港口,使北满地区的进出口贸易能够与亚欧各国紧密连接。其中北满“豆类出口赴日本者计有半数,其余一部分散于包括中国内地在内的亚洲各市场,一部分输往英德及北欧斯堪的纳维亚半岛各地以制油。小麦主要行销于中国内地、俄国远东及日本。畜产方面,绵羊1100万只、马350万匹、牛500万头,骡亦不在少数。购买可供食用之牲畜产品则为海拉尔、满洲里等地,而大宗牲畜交易则在甘珠尔庙每年八月下半月之集会。除在北满各地就近出售外,还有部分通过铁路销往内地市场和俄国各地。林业产品方面,兴安岭之森林地带主要出产木柴、落叶松枕木、电线杆及矿坑所用之支柱。松花江下游林区出产建筑木料、木柴等较多,但销往国外较少。矿产方面,金矿并其他各类矿物等无所不有,较富集的为煤炭、石灰及建筑石料。仅能保障北满地方和铁路用煤量的半数,另一半则主要从南满进口,少量进口于俄国西伯利亚。实业则以哈尔滨及傅家甸为中心。”[23]中东铁路之所以在“地方”享有极高的权威和影响力,与其经济关联和辐射作用密不可分。

(三)“地方”的历史变迁

如前所述,“地方”在空间上的伸缩,呈现出中东铁路及其沿线地域对于整个中国东北地区乃至东北亚地区的经济文化辐射作用。身处其间的人及人与人,人与土地、政府、经济组织之间的关系,构成了地方社会的核心脉络。中东路事件的发生,主要缘于中苏对于中东铁路控制权的争夺,争夺的背后实际上是对于铁路沿线地域及其相关利权的控制。中东铁路自运营以来,一直是地方经济的生命线,更兼有对地方民生的保障。因而,事件过程中,与铁路有直接利害关系的员工、家属及大量民众,无论国籍为何,大多没有表现出对于政府的支持;相反,一再表达对于破坏铁路运营行为的不满,并以实际行动来保障铁路正常运行,甚至主张中东铁路作为企业应具有“中立”身份,俨然将中东铁路视为自己的“家园”。所以,中苏双方旨在争夺的这一“地方”,是如何演变为“铁路人”的物质与精神寄托的,还需要从“地方”的历史变迁来观察。其中,尤以移民、教育、医疗卫生的发展最能反映这一“时间”、“地方”与“地方社会”的演变历程。

1. 移民与“地方社会”变迁

中东铁路的铺设及其沿线地域的土地开垦、森林采伐、矿产开发,极大地拓展了人们的生产生活空间,吸引了大量中国人来此谋生,移民活动未有间断,只是在中东路事件过程中,移民势头才稍有放缓。与中国人一样,由于俄(苏)将中东铁路沿线地域视为其海外殖民地,较为宽松的移民政策以及生活空间的相对优越,中东铁路及其沿线地域也招徕吸引了大量俄罗斯移民。1929年中东路事件发生前,在中东铁路沿线地域的俄罗斯移民潮发生过三次。第一次是中东铁路修建,所招徕的大量工人及其家属;第二次是1917年俄国革命后,反苏维埃的俄国贵族、官员、商人和边境地区躲避战乱的一部分农牧民大量迁居中国;第三次是1924年后中东铁路确定中苏共管原则后,苏联政府向中国派出的大量公职人员及其随行家属。其中两次移民都与中东铁路直接相关。“到中东路事件结束时,中国东北地区已经有苏(俄)移民11万人。”[24]伴随着铁路业务的发展,铁路沿线地域也逐渐营建了大量城镇、村屯,促进了“地方”的繁荣。

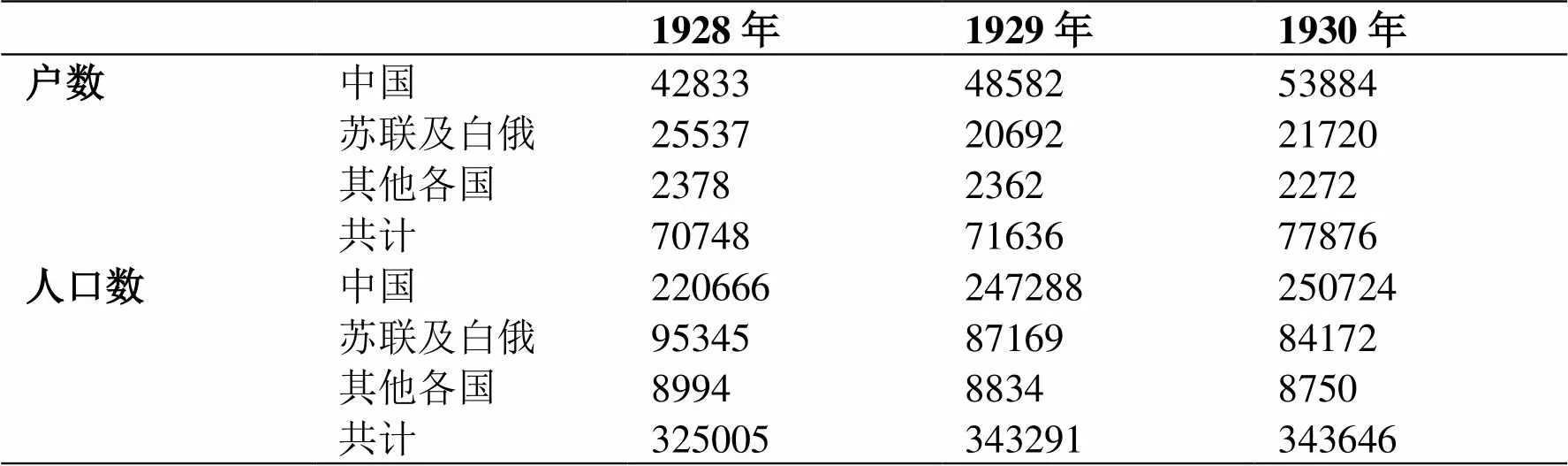

“1903年,中东铁路竣工通车时,铁路总职工数达39112人,其中俄国人18123名,中国人20948名,其他欧洲人17名,日本人17名,朝鲜人9名。铁路总价值约5亿卢布。”[25]哈尔滨在俄国人积极的营建中,凭借优越的地理位置,良好的水路运输便利,以及周边阿什河、双城子、拉林、呼兰等农业区充足的粮食供给,很快成为中东铁路乃至西伯利亚铁路的枢纽,也是当时中国东北地区最大的交通枢纽。1907年,哈尔滨人口就已超过45000人;“铁路西线工作人员及其家属15970人,包括满洲里5577人,扎赉诺尔1428人,海拉尔4375人,博克图2767人,扎兰屯1643人,到1910年,西线人口上升到17061人,占当时呼伦贝尔全部人口的30%以上;铁路东线7127人,其中铁路工作人员3305人;南线729人,有503人为铁路工作人员。”[26]截止到中东路事件发生前,中东铁路及其沿线地域人口规模已经超过了34万(参见表3),西线荒凉之地,人口数量也不断攀升,达到7.8万(参见表4)。

不仅哈尔滨发展成为一座国际化都市,而且以沿线各站为中心,还建成了大量中小城镇,农业和畜牧业区还出现了许多村屯、农场、养殖场、农艺园等设施。电灯、电话、电报线路的铺设,也给人们生活带来了极大的便利和优越感,在城市以及工矿企业陆续出现了近代化的社区。

表3 1929年6月东省特别区人口国籍统计表

表4 中东铁路西线各站人口数(1929年6月东省特别区警察总管理处统计数据)

数据来源:秋山:“最近中东铁路沿线一带之人口(续)”,《中东经济月刊》,1930年第6卷第10期,第11页。

表5 东省特别区1928-1930年户口增减总数表

数据来源:佚名:“东省特别区历年户口增减总数表”,《东省特别区市政月刊》,1931年第6卷第11期,第101页。

虽然中东路事件给地方造成了严重损失,但以事件前后东省特别区户口增减为例(参见表5),铁路沿线地域整体上人口变化不大,甚至还有所增加。显然,即使两国军事冲突激烈,局势不稳,人们为了追求稳定的收入和富足的生活以及各类公共福利保障,仍未对中东铁路失去希望和信心。

以农业服务为例,中东铁路铺设期间,粮食供给基本要依靠俄国国内和中国其他地域供给,俄国农民只少量集中在“三河地区”,中国农民也只是开垦了少量农地,产量偏低。随着中东铁路的运营和土地开发,大量农业移民到达铁路沿线地域,租种土地,才缓解了铁路的粮食供给问题,但距离形成规模性农业经济还较远。为了巩固中东铁路在“地方”的经济统治地位,“1912年中东铁路将俄国满洲农业协会收归旗下,开始在中东铁路沿线设立各类农作物实验室,并在哈尔滨和铁路沿线学校及村庄向学生和中俄农民传授农业知识,在铁路车站附近的作物园和园艺区进行实践培训。……满洲农业协会与中东铁路地亩管理局合作,将俄国农民和中国农民一同纳入耕地分配制度中,对分到耕地的农民进行为期1-3年的跟踪培训;对现代技术装备,如拖拉机、农用机车驾驶进行短期技术培训;并且讲授农业经济管理知识;提倡用科学方法防治农作物病虫害;以移动图书馆的形式在铁路沿线分发种子和育种材料,将那些经营有道的农庄、果园、养殖场、畜牧业基地的经验,整理总结并向铁路沿线农民传播。……1922年,中东铁路理事会还斥资10.2万金卢布,在哈尔滨及其周边建立了三个农业试验园。……1922年起,满洲农业协会开始着手实施定期教育规划,旨在整合中短期培训、技术科学研究和学校教育,以此培养更多的农业技术专家,直到1927年,该协会被并入满洲研究协会为止。”[27]该协会在中东铁路管理系统内,为中东铁路沿线地域的农业发展起到了积极的促进作用。并且,1917年俄国国内爆发革命后,许多在此协会工作的农业专家以及协会培养的技术人员,纷纷加入中国国籍,继续为中东铁路沿线的农业研究和农民教育贡献力量。在中东铁路沿线地域,也出现了中国第一批机械化的现代农场,到中东路事件发生前,拖拉机在中东铁路沿线已经广为人知,并在满洲农业协会的培训下,已经有第一批中国农民熟练掌握拖拉机等农业机械的操作技术。彼时,中东铁路管理局旗下的地亩管理局、农业协会、农业部、商业局、哈尔滨理工学院以及其他机构都参与了这项农业科普教育活动,对于吸引中俄两国农业移民起到了重要作用。苏(俄)在中东铁路沿线地域的农业教育蓬勃发展之际,1928年,在哈尔滨开办了中国的一所农业学校,填补了满洲农业协会裁并在“地方”农业教育领域留下的空白。

移民除从事农业生产外,还有大量铁路工人、矿山工人、伐木工人、渔民,以及大量从事生产和生活性服务的手工业者、商人、教师等。“地方”产业结构的多元化,促使地方社会的人口结构和社会组织结构与之相协调,随之而来的是,地方文化也呈现出多元融合与调适。起初,俄国人与中国人聚居区泾渭分明,但伴随着工作互动、商贸往来,以及铁路公共福利事业的展开,加上越来越多的俄国人加入中国国籍,使得中俄居民相互的文化学习、借鉴现象越来越多,在饮食、节庆、婚娶、建筑、宗教、艺术、传媒等方面的交流越来越深入;城市内的剧院、影院、公园、图书馆、报社等文化设施也成为中俄文化交流融合的媒介,彼此人口聚落的界限也越发模糊,强化了“地方社会”的整体性和内部成员关系。

2. 铁路学校与地方教育事业的发展

除了广泛的经济文化交流外,移民对于中东铁路认同的另一个重要因素,是铁路及其沿线地域教育事业的蓬勃发展。中东铁路运营后,俄国教育部即开始在铁路沿线的俄国人聚居区建立学校。除此之外,铁路附属企业也纷纷为员工子弟建立学校,为中俄两国适龄儿童和少年提供就学机会。在俄国人的带动下,也为了防范俄国人大量同化中国人,东北地方当局也积极在主要城镇创办了多所现代化学校。其中,位于铁路沿线地域的学校大多受中东铁路资助或由中东铁路直接管理。“到1917年俄国国内革命爆发之前,中东铁路管理机构在铁路沿线筹建了10所小学,12所一贯制学校,最多时曾有3036名学生在校学习。……1924年,确定了中苏共管中东铁路原则后,苏(俄)在中东铁路沿线的学校由教育机构委员会和高等特殊教育机构委员会共管,其中教育机构委员会主要负责联络中东铁路管理局的资助和日常管理。”[28]苏联政府为了降低白俄在铁路沿线的影响力,规定苏联籍学生和铁路员工子弟必须在苏联人开办的学校学习,并在“1925年将以‘霍尔瓦特’命名的铁路学校改名为‘中东铁路第一学校’。在1928年,确定与中国共管哈尔滨中俄工业学校,同时将其更名为哈尔滨工业大学,即今日哈尔滨工业大学的前身。到1931年,在中东铁路沿线地域,中苏合办了各类学校29所,其中包括11所初级学校、11所二级学校,1所幼儿园和6所寄宿制学校。”[29]虽然苏联收回了很多以前铁路自办学校的管辖权,但仍然留用了大部分以前的实际管理人员和教师。因此在意识形态教育上,铁路沿线学校的学生并没有被灌输“共产主义”理论,很多学生甚至并不知晓“共青团”“少先队”“共产党”的意义,也没有被强迫高喊口号和对苏联领导人的个人崇拜。因此,学校除了增设了几门关于马克思主义的理论课程外,其他教学课程和形式与之前白俄移民开办的学校并无二致。苏联人和白俄人在铁路沿线能够和平相处,且教育理念想通。只是,中国的传统文化课程仅仅设置了常识性、通识性的课程,所占课时量较少。到“1930年初,苏(俄)人开办的学校在中东铁路及其沿线地域已经达到75所,其中43所在哈尔滨,32所在沿线各站附近,最多时有17583名学生在读。”[30]期间,“苏(俄)移民在铁路沿线地域创办了超过250份杂志、报纸和其他刊物。”[31]不仅有专业的科研学术读物,还有大量文学艺术类和通讯类纸媒体,开阔了地方居民的视野,丰富了人们的精神生活。

以上教育文化事业的开展,主要缘于中东铁路的资助,也是地方社会经济文化发展的成果,一方面强化了地方居民对于中东铁路的依赖感,另一方面统筹了地方社会的发展方向。然而,上述教育文化事业发展的同时,也成为阻碍马克思主义意识形态和民族国家理念在中东铁路及其沿线地域传播的主要因素。客观上,麻痹了广大中国居民的国家主体性意识,并且将身处于此的苏(俄)人与其他苏联人区别开来。

3. 铁路医疗系统与地方公共卫生事业的发展

中东铁路能够吸引移民、强化民众认同的原因,还在于对铁路员工、乘客和沿线居民的医疗卫生保障。“在1897-1903年中东铁路修筑的五年间,在哈尔滨站、海拉尔站、博克图站修建了三所医院,加上其他各站医务室,共有759个床位和23名医护人员。到1903年底,哈尔滨铁路中心医院共有8个门诊科室,216个床位。”[32]1903年,中东铁路正式组建铁路医疗服务队,不仅针对铁路职工进行医疗服务,同时也面向中俄居民提供公共医疗服务,对防控铁路沿线地域1910-1911年发生的鼠疫、1919年的霍乱,1920-1921年的瘟疫起了主要作用。1922年,苏联政府派出专业医疗管理团队,全面接管了中东铁路的医疗设施和人员,决定按照其国内原则,对铁路及其附属企业职工以及火车乘客、沿线贫苦难民等急难患者实行免费治疗制度,不对国籍做任何歧视性区分。并且自1923年开始,引进并允许中国医生进入铁路医院工作。1921-1924年,铁路医院的医生组建了医学研究协会,在哈尔滨创办了医护学校和医学专门学校,并且在4年间出版了13期《医学先驱报》,开启了中东铁路关于公共卫生保健教育与研究领域的科学工作。1924年,中苏共管铁路原则确定后,苏联将中东铁路视为其国有财产,对整个铁路系统内的白俄移民进行清洗,并在医疗系统开展医疗保健事业改革,免费诊疗制度被取消,大量医护人员不得已选择了离开,只有三分之一的人选择留下加入苏联国籍。为了补充医护人员短缺,苏联将国内医学院学生大量派往中东铁路。同时,为了安抚中国一方的情绪,将中国医生伍连德任命为新的医疗系统主任。到1929年中东路事件前,铁路及沿线地域的医疗卫生事业基本过渡到苏联政府掌控之下;事件期间,医疗卫生系统停摆;事件后,医疗卫生系统人员构成主要为苏联籍医生和护士,“在1930年621名医护人员中,有469人为苏联籍,全部54名医生中,仅有4名中国医生。到1934年,苏联已经着手准备让渡中东铁路,开始有计划地撤离工作人员,医护人员减少了超过50%,而中国医生人数增加到了22人。”[33]

从1924-1935年间,以中东路事件为节点,苏联政府将医疗卫生系统原本对中东铁路及沿线地域承担的公共卫生职能逐步剥离,侵蚀了“地方”福祉,这也成为地方反苏的原因之一。

三、中东路事件的发生与经过

中东路事件以东北当局搜查哈尔滨苏联领事馆为导火索,1929年7月10日南京政府与东北地方政府议定完全收回中东铁路为开端,至当年12月22日签订中苏《伯力协定》(草约),结束敌对行动止,历时五个多月。

1929年7月10日,蒋介石与张学良等人举行会议,讨论东北外交问题。会议决定收回中东铁路,驱逐所有俄籍之共产主义者的方针,并立即实行。当月17日,苏联政府公电苏联驻日大使馆,正式宣布对华断绝国交,召回铁路所有苏方职员,驱逐中国驻苏外交人员,并断绝中苏间交通。“18日,苏联将驻哈尔滨领事馆大楼和财产移交给德国驻哈尔滨斯托巴领事,并促请德国政府和在华机构保护其撤出公职人员,德国驻华机构成为中苏联络信息的唯一孔道。”[34]22日,蔡运升与苏驻哈领事梅里尼可夫进行接触,商讨事件解决之策;24日,张学良致函苏联副外交人民委员加拉罕,提出希望尽速解决中东路问题并互相释放所拘侨民。8月2日,东北当局得到加拉罕的回函,提出因未得到中方任命苏方正副局长的承诺,拒绝了张学良的提议。

苏军于8月13日开始大规模犯我边境,先是攻击绥兰东兴镇,16日攻扎赉诺尔、满洲里,18日攻绥芬河。期间,苏联国内媒体歪曲事实,大肆渲染,指军事冲突系由中国军队伙同白俄暴徒挑起,并强调中东铁路已经瘫痪,派军队进驻中国是为了帮助中东铁路恢复运营。但实际上,中东铁路干线始终保持着运行,只有边境各站因战事而停摆。到8月下旬,苏联攻击稍缓,但拒绝他国调停和南京政府的会晤请求,只保留了东北地方代表蔡运升和梅里尼可夫的联系渠道。9月26日,苏联驻大连领事向西伯利亚铁路管理局报告:“铁路职员、教师和其他由铁路预算支出负担工资的人员都选择了自动离职。铁路运营暂未受到很大影响,苏联一方也并不需要主动承担维护费用。只有铁路工人的辞职,对铁路影响最大,工程师、机车组等人员减少仅15%左右。‘此外,还有人告知称,工程师并不支持铁路员工的辞职和与白俄员工的斗争政策,反而公开举行会议,颁布临时解决法令,要求中国解雇所有妨碍和平的工会会员。’”[35]1929年10月1日,苏联驻大连领事乌斯特里亚洛夫写给苏弗钦斯基的信中也提到:“苏联在中东铁路的罢工策略宣告失败了。很明显,中国人在白俄员工的配合下,已经完全控制了整条铁路。不仅中国和白俄员工没有主动辞职,就连大部分苏联工人也没有理会罢工号召。”[36]是时,苏联通过号召罢工而促成铁路停运的措施并没有起到作用,苏联重新获得中东铁路控制权仅剩武装占领这一路径。

此后,苏联加紧向中苏边境地带及松花江流域进攻,同江、富锦之役与扎赉诺尔、满洲里之役,中方损失最巨。[37]黑龙江省多地被苏军攻破或占领,东北边防部队已无战胜之机,只得派出蔡运升再次与苏联代表接洽进行停战谈判。12月初,蔡运升与苏方代表西曼诺夫斯基在双城子谈判数日,商订各方之停战条件并签署备忘录,定明在伯力正式会谈,再在莫斯科会谈,最后在北京换文。[38]当月6日,张学良及东北当局接受苏方停战条件。12月22日,在告知南京政府的前提下,以蔡运升为全权代表的东北当局与苏方代表签订了中苏《伯力协定》(草约),结束了中苏边境的军事冲突。

中东路事件的收场,是因“东北边防军两度失败,损失惨重,张学良被迫不顾南京方面的反对,单独与苏联订立了城下之盟。此举虽令南京不满,蒋介石终因顾虑到关内逐渐形成气候的反蒋风潮,而不得不曲予承认。”[39]《伯力协定》内容公布后,南京政府与全国舆论皆称之为丧权辱国的不平等协议,因此拒绝完全承认该协定。但由于协定签署和执行均为东北地方当局,出于尽快恢复和平和社会秩序的需要,协定内容得以有效执行。

1930年元旦,包括正副局长在内的苏方工作人员回到了工作岗位,以1929年7月10为界限,恢复或弥补苏方的损失。中方大批战俘和被拘平民、商贾得到释放并返回国内安置。在之后的莫斯科会议上,中苏双方最终仍未有效解决分歧,也未能订立正式协定。

四、中东路事件后果的“地方性”影响

中东铁路的经济文化影响力,形塑了中东铁路及其沿线地域这一“地方”的社会空间。如列斐伏尔所言,“空间是一种社会关系,不过它内含于财产关系(特别是土地的拥有)之中,也关联于形塑这块土地的生产力。空间里弥漫着社会关系,它不仅被社会关系支持,也生产社会关系和被社会关系所生产。”[40]“地方性”正是以地方居民对于空间和其间社会关系变迁的特有感知而呈现的。彼时,当地居民对于中东铁路经济作用的认同和对其民生保障的依赖,使地方社会关系形成了对中东铁路经济权力绝对服从下的中俄(苏)文化融合和适应的地方性特征。无论是中国居民还是苏联籍居民抑或白俄居民,在面对中苏两国政府对中东铁路主权及相关利权的争夺时,坚持彼此拥有共同的认知,共同的命运,着力强化中东铁路的特殊性以及“铁路人”的特权,使中苏两国政府对中东铁路及其沿线地域的行政管理效力极大下降,独立性表现得愈发明显。因此,中东路事件的发生以及之后中苏武装冲突的升级,都证明了事件前越来越稳定的“地方”社会关系,巩固了中东铁路公司在铁路沿线地域的中心地位和核心权力。显然,中东铁路公司规避中国东北地方当局的行政管理在法理层面无任何依据,在国家主体性不在场的情形下,中东铁路及其沿线地域更应视作俄(苏)的殖民机构和殖民地。因此,当东北地方当局强行将中国国家主权意识注入地方社会关系之中时,“地方性”就发生了显著改变。这种改变集中体现在,中东铁路在铁路沿线地域的经济核心地位,被中苏武装冲突和之后苏联对中国东北地区的倾销政策所动摇,证实了中东铁路公司在铁路沿线地域营建的特殊“经济文化共同体”与民族国家的构建和该地方创造国家主体性相抵触。而中东路事件中,东北地方当局的失败,使中东铁路和边境各地遭受重大损失,也反过来证明了政府的政治、军事行动需要地方的全面支持,只有具备主导地方经济实力和有效保障民生的政策与行动才可能获得民心。同理,苏联一方以意识形态强加于中东铁路沿线地域的举动,也难以消除“地方主义”影响,反而在事件过程中遭到了来自己方的对抗和抵制,一度失去了对铁路公司的控制。

(一)中东路事件造成的损失与铁路经济影响力下降

就“地方性”影响而言,中东路事件使中东铁路及其沿线地域遭受到了重大损失,原有的经济影响力下降,弱化了地方民众对铁路的经济依附关系;部分教育、医疗、文化设施关停,造成公共资源短缺,又进一步分化了地方居民社会关系的整体性。

首先,中东路事件中,中东铁路本身承受了巨大损失,运费收入锐减,出口贸易线路阻滞,出口贸易额大幅下降,海关税收损失极大,发生战事的边境城镇人员和财产损失难以计数。依官方数据,中东路事件后,东北当局设立损失调查委员会,调查所得(参见表6):共计各项损失1.756亿元之巨。[41]此外,苏联强占抚远三角洲(黑瞎子岛),拒不撤兵,以致成为日后中苏(俄)边界悬案,直到2004年,根据《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于中俄国界东段的补充协定》,中国才收回其一部分领土主权。在中东路西线满洲里、扎赉诺尔附近,苏联屡有挪动界碑、界牌,侵占边界我方一侧领土的举动。[42]

表6 中东路事件各方损失调查

表7 1927-1931年中东铁路货运情况

数据来源:哈尔滨满铁事务所编:《北满概观》,汤尔和译,上海:商务印书馆,1937年,第73页。

注:1930年中东铁路理事会规定金卢布每一元合哈洋一元三角。如哈洋行市低落时,得提高至一元五角。参见佚名:“币制消息-中东铁路规定哈洋与金卢布定价”,《中央银行旬报》,1930年第2卷第7期,第13页。

表8 1927-1931年中东铁路营业收支情况(单位:金卢布)

数据来源:哈尔滨满铁事务所编:《北满概观》,汤尔和译,上海:商务印书馆,1937年,第77-78页。

中东路事件爆发后,铁路运力下降极快。受战事影响,大部分运输业务和附属事业萎靡不振,向西与苏联断绝了贸易往来,向东与乌苏里铁路联运中断,所有输出货物运输皆舍东而南行,整个下半年中东铁路几乎处于瘫痪状态。然而,在1929年仅仅上半年的货运和营收情况竟然好于相邻的几个年份(参见表7、表8)。苏联在1928年开始实行第一个经济建设五年计划,中东铁路及其沿线地带成为其进出口的重要通道,整个北满地区成为其经济发展所需的重要原料产地和货物倾销市场。而同年,东北易帜,开启了北满地区与南满及内地经济一体化进程,鼓励北满以外的中国资本、劳动力、新技术以及文教娱乐等事业进入中东铁路沿线地域被提上日程,尤其以招徕关内移民开垦农地、鼓励商贾发展工商业为紧要。这就与苏联在延展经济空间边界上,产生了方向冲突。苏联要向北向西将掠夺或低价收购到的工业原材料从中国运回国内,向东与国际海运市场联系起来。而东北当局主要向南与中国国内市场融合,希冀通过中国主导的资金流、信息流、劳动力流等,抵制列强对中国经济的控制和影响。这一矛盾的激化,直接促使中东路事件的发生。

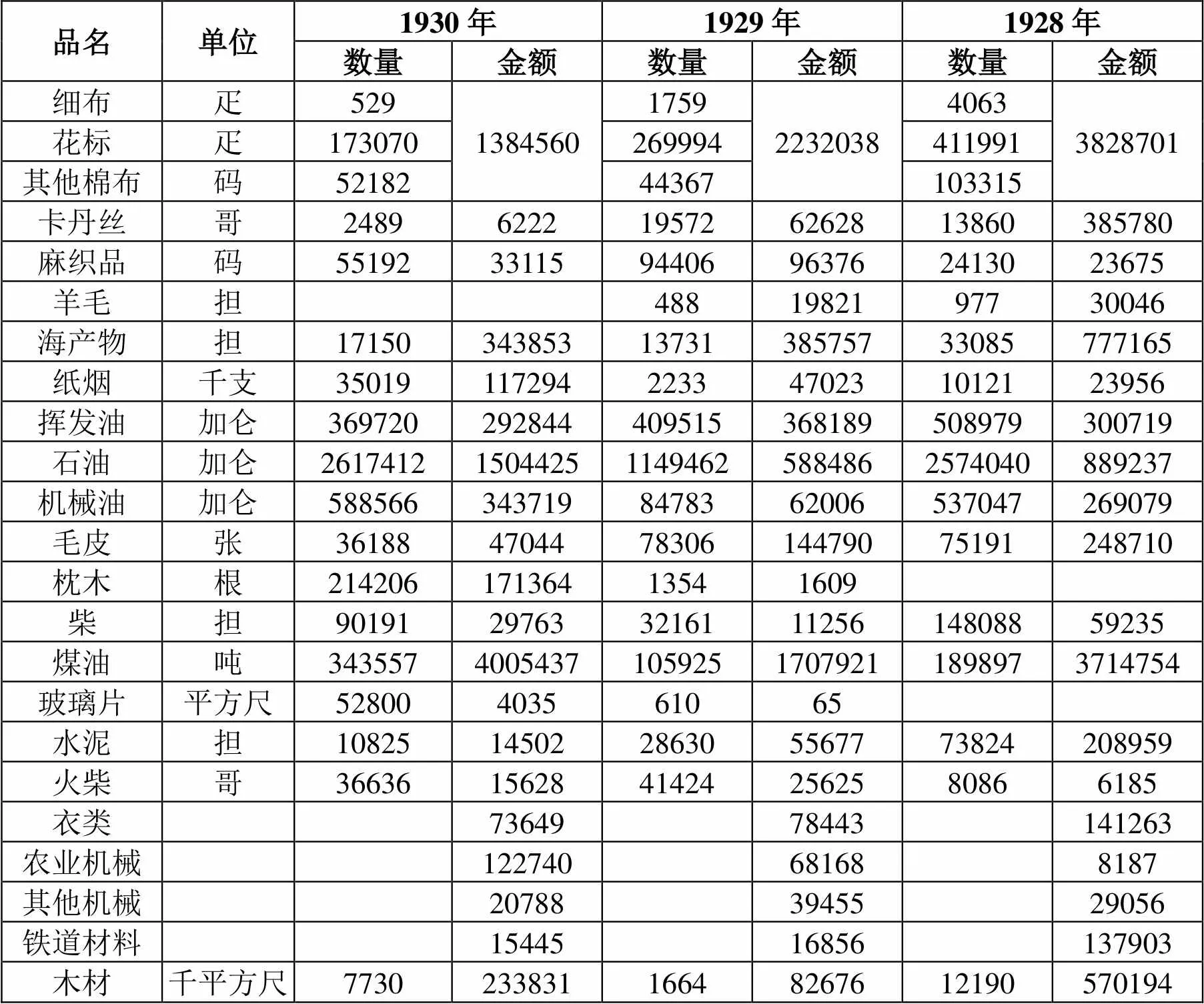

其次,事件发生在中东铁路经济收益最好的年份,即便受到战事影响,其收益仍然高于之前和之后若干年份,因此中东路事件的发生有着两国争夺经济权益的直接动因;同时,也有与民争利之嫌。中东路事件后,苏联在哈尔滨设有消费合作社及苏联商务处,直接隶属于苏联国际贸易局。借助中东铁路沿线地域的区位优势和中东铁路的交通优势,苏联利用经济手段,将廉价工业原料或制品以及纸烟、纺织品等消费品,向中东铁路沿线地域倾销(参见表9),使得苏联重新占据了中东铁路沿线市场。在铁路沿线,“苏联国营贸易,在1929年中苏武装冲突前,资本50万以上之商店计11家,20万以上者16家,遵守地方法令,年纳市捐及各项杂税,总计90余万元。冬季之苏联煤炭临时收捐,犹不在内。自战事发生,中间停业数月,及伯力会议记录签字,前项各商店均次第复业,而煤油公司等,挟其国营贸易资力,来哈新张设业者,又有十数家。苏联煤油、石炭等迩来之销售遍于东省。苏货之畅销在日本视之,亦谓为与其满蒙经济策划冲突,且因苏联煤布均已攫代日本位置,因视俄为劲敌。”[43]

表9 中东路事件前后苏联倾销北满货物比较

资料来源:后起:“苏俄倾销政策与我国北满(附表)”,《社会杂志(上海1931)》,1931年第2卷第4期,第1-5页。

1930年“进口苏俄商品总额为700万元,入口商品以棉麻织物为大宗,其额为250万元,次为矿油及煤炭各150万元,再次为木材75万元,余为杂货,惟至入正以后,铁路沿线财界在于萎微沉滞之极度,加以金价迭涨,银价续跌,满民购买力较前大减,市面萧条,华商之倒闭者接踵而起,俄品销路遂受打击,本年1月至3月进口货品,只得120-130万元而已。综观各方今后之商情,以煤油煤炭、洋灰、铁板、鱼类、棉织品等最有希望,俄之煤油与美产竞争激烈,棉麻制品为其独占之物,进口商品中,以俄之铁板,为最有希望,而俄之玻璃及煤炭,价格低廉,他国货品不能与其竞争。”[44]然而,观之中东铁路沿线地区,中国所属实业荒废颇多,修复艰难,倾销政策实则苏联经济权力施于中国的手段措施而已,与政治、意识形态、军事等权力手段对中东铁路沿线地域的侵害并无二致,压制了中国自办经济产业的上升势头,苏联也利用该手段迅速夺回了社会经济权威地位。但于中苏两国居民而言,铁路仅剩交通运输功能,其经济文化辐射与关联作用受到苏联倾销政策的严重限制,民众获利极少,无法再依靠铁路经济保障自身生产生活的稳定性,铁路在人们经济文化生活的影响力被降至历史最低点。

(二)去殖民地化与去“地方性”的路径差异

彼时,东北当局希望引发的“地方性”改变,是将国家主权意识植入中东铁路及其沿线地域的社会关系之中,希望通过去殖民地化,实现将中东铁路所有权限收归东省特别区,继而真正实现对东北地区的整体性控制。中苏在边境地区武装冲突的规模扩大,并非双方解决事件的主要选择。东北当局甚至未做战争动员和充足的战争准备,它想要的是正本清源,利用其自身认为的合法手段,如驱逐苏方管理人员,来根除中东铁路沿线地域的殖民地特征和这一“地方”的自治权限。这与中东铁路在“地方”长期代替了国家、政府和法治机构,形成了“去政治化”之“地方性”有直接关系。然而,中东路事件的结局,却反映出“去殖民地化”与去“地方性”在路径上存在着较大差异。表面上,收回中东铁路管理权将是去殖民地化与去“地方性”一劳永逸的做法。但从事件发生后,东北当局的一系列做法和最终解决办法看,东北当局的目的,更多地是想要降低中东铁路及其沿线地域的特殊地位,使其服从于东北地区的“整体性”,至少实现北满地区的政治一体化。这并未脱离军阀割据、独占东北的思维。其实,消除中东铁路及其沿线地域的“地方性”,并彻底驱除苏联政治军事势力,才是去殖民地化的基本逻辑。但东北当局却将去殖民地化,作为其去中东铁路及其沿线地域“地方性”的手段和宣传工具,本末倒置,无奈只得接受失败的结果。总结其原因,东北当局收回中东铁路的举措,并非要打破特权空间,而是想要更换特权主体,扩大自身特权空间至整个东北地区。对于遵循“生计原则”的普通民众而言,他们仍然是被统治阶级,而且用规章制度、法律规范来取代苏式“特权”并未能明显改善民众生活。因此,东北当局在发起事件前,没有充分向中国居民释放消除特权的信号,是其失败的原因之一;失去了民众和地方性基础,使事件成为两个政治势力集团抢夺铁路及其沿线地域控制权的争斗。

中东路事件前,在中东铁路及其沿线地域,社会秩序中的职业等级体系对“地方”影响最大,是其“地方性”的重要表征。中东铁路和沿线农地、牧场、林场、矿山、金融机构、工商业企业和教育医疗卫生组织等社会实体中工作的苏联人和旧俄人,因职业能力和技术而获得在地方社会的优势地位,从而引发中方质疑苏方在中东铁路管理上“用人不均、事权不均、待遇不均”,并最终以此为理由发动了中东路事件。中东路事件后,苏联政府为缓和中苏紧张关系,在铁路附属企业和公共事业等组织中的用人和事权上,做出了适当让步;加上大清洗后,苏联大量新入职员工的技术能力和经验较低,使其职业等级体系扁平化,对地方社会秩序的影响降到了历史最低点。这一结果也客观上起到了“去地方性”的结果,但也再次强化了中东铁路及其附属地的殖民地属性。中东路事件后,苏俄商品在铁路沿线地域骤然增加,东北当局有鉴于此,特制定倾销货物税法于1930年2月9日公布。该税法之要点是,对于廉卖之外国商品,以该货价格与国产同种货物市价之差额为课税标准。然而,因需让步于中苏莫斯科谈判,此项税法并未严格执行。中国所属实业极为低迷,东北当局对苏联商贸政策的推行多有让步,而转由中国商会与其倾销之策直接对抗。“1930年2月以后,该年度之输入总额曾有1033.6407万海关两[45]之报,然计数尚有过少之憾。根据1931年各种统计而论,总额为1328.2417万海关两(不包括南部线之额)。据时人对1924-1931年苏联输入满洲货物额和输入全国货物总额比较,平均每一年度输入满洲货物额都超过总额80%,且有苏联货物独占北满市场的倾向。”[46]苏联在中东铁路政策的变化,强化了对中东铁路及其附属企业的控制,破坏了原有铁路经济的区域关联带动效应,阻碍了北满区域经济发展。事件发生后,中东铁路及其沿线地域社会秩序即陷入混乱,边境居民纷纷逃往内地,以避战祸。以绥芬河为例,“1929年7月份,事件爆发时,有华人960户,3370人;俄人(包括苏联及无籍者)1010户,4620人。到伯力草约签订的12月份,人口锐减,仅剩华人301户,670人;俄人681户,1341人。”[47]呼伦贝尔甚至发生了民族分裂活动。然而,整个事件过程中,中东铁路仍保持着正常运营,职工人数也未出现很大波动。在中东铁路及其附属企业工作的人口动态却不减反增:中国籍白俄人数增加了大约2000人,大多数苏联公民仍留在原地工作。1929年6月,苏联公民11177人,中国人11603人,白俄1163人;同年12月,中东铁路雇用了8195名苏联人,16877名中国人,3340名白俄人。”[48]这一人口变动情况表明铁路经济的持续运转,使得中东铁路的直接雇员能够得到铁路的继续庇护和获得生活保障,而间接相关民众则不得不另谋生路。可见,中方“去殖民地化”的行动以失败告终,但客观上起到了“去地方性”的作用。战争的破坏力打破了地方间区隔,苏联的商业倾销政策破坏了以铁路经济为核心的区域经济基础,侵夺了地方民众权益,加剧了地方恐慌,破坏了多数民众对于中东铁路的经济依附关系。

(三)苏联意识形态控制与中东铁路大清洗

虽然苏联通过军事力量侵入中国,全面控制了中东铁路及其沿线地域,但是以这种破坏性手段攫取的“地方”权益,并未能长期保有。在之后的几年中,随着日本军事压迫和铁路自身经营困境的加剧,使得苏联不得不将中东铁路控制权拱手让与日本人扶持的“满洲国”。彼时,中东路事件的爆发是中国对铁路及其沿线地域去殖民地化与苏联殖民化之间的矛盾和冲突。“地方”在这一矛盾冲突中,不仅没有参与东北当局去殖民地化行动,也没有表现出对于苏联殖民化的支持。事件后,苏联不得已将中东铁路及其沿线地域的殖民地类型从原有的殖民与掠夺混合型,调整为商业倾销型。

在俄罗斯学者看来,中东路事件对于苏联一方所造成的后果之一是,大部分白俄人完全倒向了中国一方,而与苏联彻底决裂。因为随着铁路修建,俄国文化携经济、技术、军事、政治等优势来到这里,将其文化价值强行注入地方定居文化之中,形成文化高地,开始广泛影响地域文化交流内容,促成了俄国文化为中心的多元文化体系。苏联接管中东铁路后,苏联文化价值与俄国传统文化价值在中东铁路及其沿线地域产生激烈冲突,文化价值取向的分野给这一地域空间带来了剧烈动荡,最终导致苏联对中东铁路员工的大清洗。彼时,苏联国内认为:“苏中冲突,暴露了身在中国殖民地的苏联公民思想意识上的极大差异,其中,大多数在中东铁路工作的苏联员工虽表面上是‘红色’的,但内心却是‘白色’的;他们在事件初期,急于与苏联政府撇清关系,有些人甚至不惜放弃苏联国籍。军事冲突后,苏联政府对中东铁路员工进行了大清洗,仅支持那些经过考验和审查的老员工,全面更新了铁路管理部门、工会、共青团、共产党组织,并且拒绝起用那些‘专家’级员工。”[49]这也造成了这一部分人不得不步白俄人后尘,倒向中国政府,成为中国公民或流亡海外。更为严重的是,大量解雇员工,使得中东铁路背上了沉重的债务负担。“1930年1月起,苏联从国内聘请了152名高级管理人员(年薪至少2400卢布),但他们大多很年轻,缺乏工作经验;到1934年10月,上述152人中仅有31人还留在中东铁路工作,其他人都因无法胜任其岗位而不得不回国。”[50]“冲突后,1930年1月时,中东铁路有员工25473人(其中苏联人8277人,中国人13656人,中国籍的俄罗斯人3540人)。苏联为了削减开支,实行裁员政策。一年后,包括临时工在内,铁路员工还剩19107人。”[51]通过比对员工工资表,发现原来的管理人员中有462人被解雇,整个铁路线路上的员工,有5453人被辞退。[52]而这种辞退或解雇是需要向其支付养老金和一定福利金的。到1931年,中东铁路虽然在陆续偿还被解雇员工债务,但是仍然还有700万卢布的债务,其中包括293.0363万卢布的福利金。[53]到1932年5月1日,需要偿还给被解雇者的各项费用累积到779.1万金卢布,而当时整条铁路的价值也不过907.4万金卢布。[54]冲突后,中东铁路的经营长期难以为继,不见起色。最终中苏之间的“鹬蚌相争”,被日本所利用,日本攫取了中东铁路乃至整个中国东北的控制权。

五、结语

中东路事件结束后,呈现出几个社会性结果。第一,没有被遣返回苏联的白俄人,开始主动进入中国社区,努力成为“中国人”;第二,从事与铁路运营直接相关职业的人口有所增加,但铁路经济关联性产业人口下降幅度较大,社会秩序动荡不安;第三,中国民众对于东北当局的不信任,没有影响到国家主体性意识在广大中国民众中的认知和传播,伴随着铁路经济规模的缩减和苏联在铁路沿线地域的商业倾销,人们传统的“地方”意象被打破,对于中东铁路的依赖感降低,民族国家主体性意识有所加强。

纵观中东铁路及其沿线地域的“地方化”历程,在中东路事件前,该“地方”有其强烈的“地方性”表达,使人们逐步形成了“地方”意象和“地方中心主义”观念。“地方性”表现在去政治化、区域经济中心地位和对社会秩序的主导上。去政治化,即中东铁路及其附属地的殖民地属性,排斥了中国政府的主权性干预以及行政控制;1917年以后,面对苏联政府的意识形态输入而采取了“无政府主义”式的消极抵制。区域经济中心地位,是指中东铁路及其沿线地域在铁路经济的关联带动下,对周边区域经济产生了较强的辐射功能,使得区域整体经济繁荣发展,社会公共事业有更多经济保障。中东铁路公司对“地方”社会秩序的主导,则缘于铁路及其沿线地域的城镇、村屯、移民社区、公共设施的建设发展,与中东铁路的发展有直接因果关系,民众不仅物质生活方面要依附于铁路经济和公共福利,而且精神生活方面也寄托于“地方社会”的文化发展成果。因此,可以将中东铁路看作是地方社会整合和“地方”空间整合的共同媒介。中东铁路及其沿线地域在空间和时间两个维度的伸缩,对于不同群体有其不同的“地方”意象。中东铁路的铺设及其运营,形成了产业与人口的双重集聚效应,打破了传统的以村屯、集市为主要聚落的人口结构,转而建立起了以铁路枢纽、车站、煤矿、森工企业以及为其提供生产性和生活性服务的城镇为核心的人口聚落体系。四通八达的铁路运输线路,为人口和资本的流动规划了主要方向和节点。就中东路事件之地方性而言,在中东铁路及其沿线地域这一“地方”内,不同人群的国家和民族认同虽然存在很大差异,内部也不具备同一性,但是在中东路事件这一政治情境中,却存在着维护中东铁路经济中心地位与保持社会秩序主导权的相同诉求,即“地方中心主义”观念。中东铁路运转的历史时间和辐射地域空间的不断扩展,使中东铁路在“地方”的实际作用和象征意义,都超越了社会传统规范和政府规制的权威性。中东路事件中,无论是铁路经济文化的潜移默化,还是苏联共产主义意识形态的输入,抑或东北当局的行政干预,都对中东铁路及其沿线地域的独特经济文化特征和自治制度等地方性知识在人们社会生活中的地位构成了威胁。事件的过程和结果,打破了人们既往的“地方意象”,极大地降低了中东铁路及其沿线地域的经济关联与辐射作用,主导社会秩序的力量被严重削弱。

国家治理视角下,在中东路事件中,中国一方的正义性以及当时苏联对中国在东北主权的侵犯早已有了定论,不容置疑。中苏间铁路主权与附属利权等核心国家利益冲突,是中东路事件爆发的主因;去殖民地化是中国发起中东路事件的主要目标,结果则以失败告终。主要缘于事前、事中未能关注到“去地方性”是去殖民地化的必要路径。去地方性就是要在“地方”平衡政治、军事、意识形态和经济权力在社会领域中的功能和关系。任何一项权力或权力关系失衡,都可能出现“地方性”表达。于“地方”而言,有利有弊。然而国家主体性的缺失和“去政治化”的表现,必然造成地方与中央的对立,破坏国家法治根基,使国家权力难以在地方治理中伸张。反之,国家依靠强制力输入政治、军事、意识形态权力,缺乏对于地方经济区域一体化、全国化乃至全球化的引导和保障,也会造成地方对于国家政策的消极抵制。如今,中东铁路及其沿线地域的文化遗产和非物质文化遗产,仍然存在着“地方性”的表达,附着着中俄两国人民共同的记忆和想象。中国人民不仅要牢记被侵略被殖民统治的耻辱,也应理性看待中俄经济文化交流对于地方社会发展的促进作用,发挥中东铁路及其沿线地域文化遗产和非物质文化遗产在旅游产业和文化事业的吸引物功能,讲好这一“地方”故事。

Before the Chinese Eastern Railway Incident in late 1920s, China Eastern railway, the “localization” course of areas along the railway and dynamic expansion of space gradually led people to form the image of “locality” and the concept of “localism”. Its “localism” is embodied by the de-politicization of “locality”, the centrality of regional economy and leading forces of social order. The Chinese Eastern Railway Incident from the perspective of “locality” broke people’s previous “local image”, reduced the economic correlation and radiation effects of Chinese Eastern Railway and areas along it. The power, which dominated local social order, was seriously weakened and objectively played the role of de-localism. Nevertheless, China’s efforts to decolonize failed at that time, and the creation of state subjectivity locally failed to achieve either, which weakened political, military, ideological and economic power of Chinese government in the “local area”. Meanwhile, it also caused great personnel and economic losses to Chinese Eastern railway and areas along it as well. After the incident, the colonization of the “local area” was deepened, social order was in turmoil, and people’s life got into trouble. The Soviet Union’s military aggression hurt the feelings of two peoples. Cultural exchanges were blocked, and commercial dumping policies of the Soviet Union hindered the development of local economy and shook the local economic foundation centered on the railway economy.

Sino-Soviet Relationship, Chinese Eastern Railway Incident,Northeast China, the Far East of the Soviet Union

【Аннотация】До инцидента на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) в конце 1920-х годов процесс «локализации» и пространственно- динамическое расширение КВЖД и прилегающих к ней районов привело к формированию «локальных» образов и концепций «локального централизма». Данная «локальность» характеризуется деполитизацией «локального», статусом регионального экономического центра и доминирующей силой общественного порядка. Инцидент на КВЖД с точки зрения «локальности» разрушил прошлые «локальные образы» людей, уменьшил экономические связи и воздействие КВЖД и прилегающих к ней районов, а способность доминировать над местным общественным порядком была серьёзно ослаблена, объективно это сыграло децентрализующую роль. Однако в то время усилия китайской стороны по деколонизации претерпели неудачу, не удалось создание «локального» субъективизма, что привело к ослаблению «локальной» политической, военной, идеологической и экономической мощи правительства Китая, а также привело к огромным людским и экономическим потерям КВЖД и прилегающих к ней районов. После инцидента степень колонизации «локалных» районов углубилась, стала наблюдаться нестабильность в общественном порядке, а жизнь людей оказалась в затруднительном положении. Военные вторжения Советского Союза нанесли урон чувствам людей Китая и Советского Союза, культурные обмены были заблокированы, а коммерческая демпинговая политика помешала развитию местной национальной экономики, потрясло местную экономическую основу, сосредоточенную на железнодорожном хозяйстве.

【Ключевые слова】Китайско-советские отношения, инцидент на КВЖД, Северо-Восток Китая, Дальний Восток Советского Союза

[1] 前俄道胜银行,总部迁往巴黎,受法国政府保护。

[2]华企云:“中东铁路概论”,《钱业月报》,1929年第9卷第9期,第3-4页。

[3]黄曾元:“东省特别区建置丛读”,《文史资料存稿选编》,北京:中国文史出版社,2002年,第406页。

[4] 佚名:“北满之经济(附表)”,《经济科学》,1928年第2卷第14期,第142-144页。

[5]佚名:“丛谈:东铁运输与北满企业之衰落”,《铁路协会会报》,1924年第142-144,123页。

[6] 佚名:“东省铁路对华策略之观察”,《铁路协会会报》,1925年第148-149期,第85页。

[7]阿基纳科·雷吉纳:《1920-1940年代の満洲におけるロシア人と日本人の「満洲経験」に関する思い出:1920-1940年代の満洲において居住したロシア人と日本人の回想記の比較研究》,大阪大学大学院博士学位申請論文,2016年,第27页。

[8] 佚名:“东省铁路对华策略之观察”,第85页。

[9] 坡格列别次基:“中东铁路五年来之营业”,《中东经济月刊》,鹿鸣译,1930年第6卷第10期,第79页。

[10] 佚名:“东省铁路对华策略之观察”,第87页。

[11] [日]麻田雅文:“日露戦争前後における中東鉄道収用地の形成と植民計画:満洲における特殊法域の誕生”,《史学雑誌》,2010年,第9期,第1493-1524页。

[12]阿基纳科·雷吉纳:《1920-1940年代の満洲におけるロシア人と日本人の「満洲経験」に関する思い出:1920-1940年代の満洲において居住したロシア人と日本人の回想記の比較研究》,大阪大学大学院博士学位申請論文,2016年,第27页。

[13]横山又次郎:“東支鐵道の成行”,《地學雜誌》,1936年第48卷第5期,第200頁。

[14]工藤武夫:《満鉄調査資料第075編·我國人口問題と満蒙》,南満洲鉄道株式會社庶務調查課,1928年,第177-178頁。

[15]Чапыгин И.В. Русские на территории маньчжурии и в полосе квжд(период xvii – начало xx в.)// Известия Лаборатории древних технологий. 2014. №.3. C.58.

[16] 国立北平研究院:“调查:(二)全国铁路况状调查:中东铁路”,《国立北平研究院院务汇报》,1931年第2卷第1期,第17页。

[17] 清壄:“中东铁路的概况及其由来”,《清华周刊》,1934年第11-12合刊,第192页。

[18]佚名:“中东路占用地亩详情”,《津浦铁路月刊》,1930年第1卷第2期,第223-226页。

[19]Чапыгин И.В. Русские на территории маньчжурии и в полосе квжд(период xvii – начало xx в.)

[20]东省特别区市政管理局:“东省特别区市政管理局所属各市政分局编制章程”,收录于《东省特别区市政管理章则辑览》,1929年。

[21]徐墀:“东省特别区域主权恢复始末记”,《东方杂志》,1923年第20卷第12号,第52-55页。

[22]王咸一:“东省特别区土地租借问题之过去”,《中东半月刊》,1932年第3卷第4号,第20-21页。

[23]东省铁路经济实业事务局:《东省铁路与东省铁路之沿带区域》,哈尔滨:商务印书局,1924年,第19-30页。

[24]ГАХК. Ф.830. Оп.1. Д.218. Л.3-6.

[25] Чапыгин И.В. Русские на территории маньчжурии и в полосе квжд(период xvii – начало xx в.)

[26] Нилус Е.Х. Исторический обзор КВЖД. Харбин, 1922. C.621.

[27] Белоглазов.Г.П. Русские в маньчжурии: научная-исследовательская и просветитель -ская деятельность русских экономистов и учёных-аграрников, как фактор влияния на модернизацию апк маньчжурии в первой трети хх столетия// Международный научный журнал «инновационная наука». 2017. №.3. C.44-45.

[28] Мелихов Г.В. Российская эмиграция в международных отношениях на Дальнем Востоке(1925-1932). М.: Русский путь, 2007. C.82-87.

[29] Потапова И.В. Русская школа в Маньчжурии. 1898-1945 годы: монография. Хабаровск: Частная коллекция, 2010. C.89-91.

[30] Михайлов С. Школа и жизнь (на 1931 год.)// Политехник. Sydney Australia. 1979. №.10. C.127.

[31] ГАХК. Ф.830. Оп.1. Д.218. Л.20.

[32] Полетика М.И. Общий медицинский отчет по постройке Китайской Восточной железной дороги.СПб., 1904. C.25-26.

[33] Ратманов П.Э. История врачебно-санитарной службы китайской восточной железной дороги (1921-1935 гг.)// Дальневосточный медицинский журнал. 2009. №.3. C.126.

[34] Кротова M.B. Конфликт на квжд 1929 г.: информационная война и политические настроения русских в маньчжурии// Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2013. No.11. C.85-97.

[35] АВП РФ. Ф.146. Оп.12. П.138. Л.175.

[36] Устрялов Н.В. Письма к П.П. Сувчинскому, 1926-1930. М. Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына., 2010. С.56.

[37] 正江:“从中东路事变说到伯力会议”,《健行月刊》,1930年第2卷第2期,第63-72页。

[38] 蔡运生:“伯力交涉始末记”,原载《近代史资料》总第71号,收录于庄建平主编:《近代史资料文库·第三卷》,上海:上海书店出版社,2009年,第568页。

[39] 沈志华主编:《中苏关系史纲:1917-1991年中苏关系若干问题再探讨(第三版·上)》,北京:社会科学文献出版社,2016年,第60页。

[40] [法]列斐伏尔著:《空间:社会产物与使用价值》,王志弘译,收录于包亚明主编:《现代性与空间的生产》,上海:上海教育出版社,2003年,第48页。

[41]中东路事件损失调查委员会:“中俄战争之损失调查”,《中东经济月刊》,1930年第6卷第4-5期合号,第18页。

[42]王恒升:“黑龙江省胪滨县附近中俄国界记(附图)”,《地学杂志》,1931年第19卷第2期,第172页。

[43]佚名:“苏俄在北满竞销煤油石炭”,《矿业周报》,1930年第93期,第719页。

[44]佚名:“北满苏俄商品进口之繁盛”,《中行月刊》,1931年第2卷第9期,第94页。

[45] 民国时,海关一种计算关税的虚拟记账式货币单位,中东路事件结束后,该计算单位被“海关金”代替。

[46] 厚吉侯:“苏俄倾销政策与中俄贸易之前途-附表”,《国际贸易导报》,1933年第5卷第1号,第66页。

[47] 佚名:“一月来之边疆”,《时事月报》,1930年第2卷第2期,第106页。

[48]РГИА. Ф.323. Оп.5. Д.1243. Л.11.

[49] Кротова M.B. Ситуация на КВЖД после советско-китайского конфликта 1929 г.// Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2014. №.3. C.220.

[50] РГИА. Ф.323. Оп.11. Д.445.Л.56.

[51] РГИА. Ф.323. Оп.5. Д.1254. Л.1.

[52] РГИА. Ф.323. Оп.5. Д.1254. Л.27.

[53] РГИА. Ф.323. Оп.6. Д.537. Л.175.

[54] РГИА. Ф.323. Оп.5. Д.1042. Л.150-151.

D815.4

A

1009-721X(2019)06-0176 (33)

*本文系国家社会科学基金重大项目“中国疆域最终奠定的路径与模式研究”(项目批准号15ZDB028)、长春师范大学博士基金项目(项目编号:CSCXB2017008)的阶段性成果。感谢匿名审稿人提出的宝贵意见!

**宋铁勇,长春师范大学博士研究生、内蒙古大学满洲里学院讲师。

(责任编辑 肖辉忠)