安徽省旌德县梨山尖地区钨矿地质特征

2019-05-23丁希国王克友

李 伟,丁希国,王克友

(安徽省地质调查院,安徽 合肥 23001)

1 区域概况

近年来,皖南地区祁门东源等多处中-大型钨钼矿床的发现,显示了该区良好的找矿前景。最近,安徽省地质调查院在梨山尖地区旌德岩的捕虏体中新发现的钨矿体。该区处于扬子陆块南缘与白际山大岛弧的接合部位。区域出露蓟县纪、青白口纪浅变质基底岩系,南华纪至早三叠世海相沉积盖层、晚三叠世-白垩纪陆相红层以及第四纪松散沉积物。

自元古代以来,经历了多期构造活动,地质构造复杂。褶皱、断裂构造较发育。区域上主要褶皱有:羊栈岭复背斜和山叉-三溪向斜。

①羊栈岭复背斜:位于测区南部大谷运一带。背斜的北翼主要由青白口纪地层组成,背斜轴迹为为北东45°,背斜轴面总体倾向南,因北西向、南北向叠加褶皱影响,枢纽呈波状变化。背斜的核部主要为蓟县纪大谷运组。②山叉-三溪向斜:该向斜是太平复向斜南翼的一次级褶皱,在黄山与旌德复式岩体之间,其核部被汤口断裂、榔桥岩体破坏而出露不全。向斜轴向为50°,向北渐变为近南北向。枢纽向北东倾伏,倾伏角较缓,其总体属直立水平褶皱,其在南东段的翼部为南华纪休宁组,核部自南西向北东依次出现南沱组、蓝田组、皮园村组、荷塘组以及少量晚古生代地层。

区内的断裂构造较为发育,主要断裂为北东向和北北东向。①区内北东向断裂,主要为区域上汤口断裂带、旌德断裂带区内部分,该组断裂规模大,构造形迹清楚,控制了区内主要构造格局,并控制了脉岩的分布特征。区内表现为汪公坦断裂带、唐川断裂带。②北北东向断裂:宁国-绩溪断裂(F2)总体呈北北东25°~30°方向延伸,倾向南东,倾角30°~60°不等。断裂主要发育在南华系至早古生界之中,加里东—印支期主要以压性走向断裂活动为主,燕山期发育成北北东向逆冲-左行平移断层。

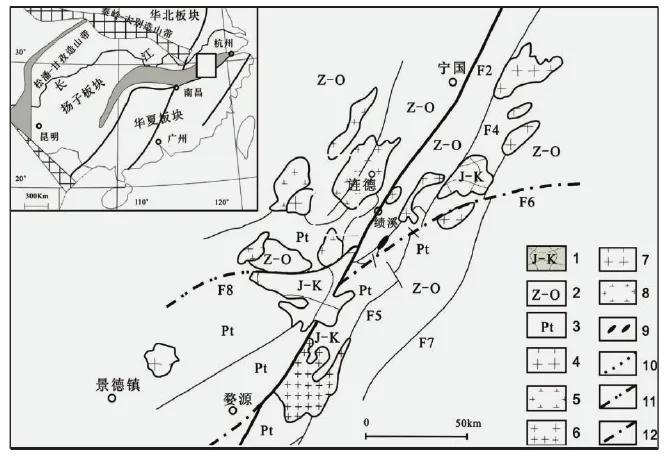

区内为燕山期强烈岩浆活动区,其中旌德岩体地表出露面积大于200平方千米。旌德岩体的中深成-浅成侵入岩类,岩性主要有花岗闪长岩和二长花岗岩,以花岗闪长岩分布面积最大。矿区位于旌德岩体的西南部(图1)。

图1 区域地质构造略图(据余心起等,2007)

2 矿区地质特征

2.1 地层

矿区属扬子地层区,江南地层分区,广德-休宁地层小区。主要出露南华纪-奥陶地层。与矽卡岩型钨钼矿化关系密切的层位主要有南华纪休宁组上段、震旦纪篮田组、寒武纪荷塘组上段、大陈岭组、杨柳岗组、华严寺组等地层,第四纪沉积物主要分布在现代河谷两岸。

休宁组(Nh1x)岩性分为上、中、下两段。休宁组下段(Nh1x1)出露厚度814.17~736.00m。底部为一套紫红色、青灰色的杂砾岩、石英砾岩、砂砾岩、含砾砂岩,其上为紫红色砂岩、青灰绿色凝灰质砂岩、凝灰质粉砂质泥岩、鲕状凝灰岩、沉凝灰岩,发育水平层理、交错层理、波痕构造,顶部为一套灰黄色泥岩。休宁组中段(Nh1x2)厚263.98~441.28m,下部为青灰绿色沉凝灰岩、紫红色凝灰质砂岩,单层以中厚-厚层为主,含大量火山物质;上部为紫红色、土黄色凝灰质砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩夹少量浅灰色的沉凝灰岩,单层以中厚层为主,见有小型交错层理、波状层理、潮汐层理。休宁组上段(Nh1x3)厚>150m。下部以紫红色薄层粉砂岩、灰绿色中厚层粉砂岩、灰绿色纹层状粉砂岩为主;上部为灰绿色中厚层含钙质粉砂岩夹土黄色薄层泥岩、紫灰色-灰白色泥质粉砂岩、灰黑色中厚层含铁锰质石英砂岩、钙质砂岩,最顶部为紫黑色中薄层含锰粉砂质泥岩、含锰质灰岩等。该段地层是区内重要的钨钼矿赋矿、成矿层位。

南沱组(Nh2n)岩性分为上、中、下三段。南沱组下段(Nh2n1)厚65.25m。其岩性为青灰绿色中厚层含砾含锰凝灰质粉砂质泥岩夹透镜状含锰白云岩,具透镜状层理,其上为灰色含砾含锰长石石英砂岩(气候砂岩),发育有小型交错层理,再往上为青灰绿色中层含砾含锰泥质粉砂岩夹含锰泥岩。砾石含量2-10%,砾石大小3-5mm,少数可达15mm,砾石成分以石英、安山岩、砂岩等为主,砾石的分选及磨圆中等,为副砾岩,砾石杂基支撑,基质由泥质物和凝灰质组成,砾石具有自下而上由大变小,由多变少之趋势。它与下伏地层休宁组呈Ⅰ型不整合。南沱组中段(Nh2n2)为间冰期沉积,厚18.60m。下部为青灰绿色含锰结核粉砂质泥岩、泥岩、白云岩;上部为深灰-灰黑色,为一极薄含碳粉砂质泥岩与粉砂质泥岩互层,发育有水平纹层。南沱组上段(Nh2n3)厚245.23m。岩性为青灰绿色中厚-巨厚层含砾泥质粉砂岩、含砾粗砂岩、含砾凝灰质粉砂岩,含砾粉砂质泥岩,夹白云质灰岩和薄层泥岩。含砾率5-20%,砾径大小悬殊,最大可达1m,小者为2-3mm,其中以8-15mm最多,磨圆及分选均很差,成分有石英,花岗岩、片麻状花岗岩、细碧岩、安山岩、板岩、含锰砂岩等,粉砂、粗砂、凝灰质等胶结,是名副其实的冰碛杂副砾岩,在本段的中上部普遍发现一套密度流沉积,见有沟膜、槽膜、正粒序及变形层理。

蓝田组(Z1l)区内蓝田组出露不完整,按其岩性可划分为一、二、三、四段。蓝田组一段(Z1l1)厚6.92m。底部为一套灰色饼状含锰白云岩,其上为褐黄色中薄层含锰白云质灰岩,上部为含砂白云岩,具水平稳层。本段地层是区内重要的钨钼矿赋矿、成矿层位。它与下伏地层南沱组接触面为锯齿状,为Ⅰ型不整合,它表示两者之间有过侵蚀作用。蓝田组二段(Z1l2)厚57.84m。灰、深灰色、黑色含炭质泥岩、粉砂质泥岩夹含炭质页岩、砂岩、钙质泥岩,岩性相对较单一和稳定,局部夹透镜状泥质灰岩。底部为一层具密集条纹状泥质页岩,纹层由黑、白相间的条纹构成,为季节性纹层。其上为条带状沙质页岩与泥质页岩互层,再往上为中厚层状炭质泥、页岩夹钙质泥岩,白云质灰岩及碳硅质泥岩,含星散状黄铁矿及黄铁矿结核层(或透镜体)。蓝田组三段(Z1l3)厚厚37.35m。岩性为灰黑色中厚层黑白相间的条纹状硅质灰岩、深灰及灰色中厚层泥质白云岩及“肋骨状”白云质灰岩或灰岩。局部夹有灰-深灰色中薄-中层钙质泥岩、“肋骨状”灰岩易变形,且条带具尖灭再现特征,局部地段在白云岩和钙质泥岩中可见同生砾,它很可能为团块,说明当时的沉积是在较低能的沙坝附近。蓝田组四段(Z1l4)厚厚15.97m。底部为灰黄色薄层泥质粉砂岩,中部为灰-深灰色中-中厚层微晶白云质灰岩、上部为灰黄色中薄层钙质泥岩、灰黑色炭硅质泥岩夹极薄层炭质泥岩及白云质灰岩透镜体,顶部为含炭质硅质页岩。

皮园村组(Z2Є1p)划分为上、下两段。皮园村组下段(Z2Є1p1)厚49.45m。下部为灰黑色薄-中层含炭硅质岩,条纹状硅质岩,单层厚25cm;中部为灰-灰黑色中厚层具黑白相间条纹状硅质岩夹含炭硅质岩;上部为灰黑色薄层含硅质页岩,夹有隧石条带,白云岩透镜体。皮园村组上段(Z2Є1p2)厚23.70-208.68m。岩性为深灰、灰黑色薄层状含炭硅质岩、炭质页岩薄层间互,夹钙质页岩,内常含有扁球状或椭球状具同心纹的含硅质黄铁矿结核,大小不等,几毫米至数厘米,风化后易脱落,形成空洞,本段发育水平层理,显示为盆地相沉积。

荷塘组(Є1h)下部为黑色、灰黑色薄层炭质页岩、含硅炭质页岩,夹炭硅质条带,夹石煤层,含串珠状磷结核及结核状、星点状黄铁矿;上部为黑色薄层状炭质页岩、含硅炭质泥岩,风化面呈灰白色。本组基本层序主要为炭质页岩、硅质岩薄层间互;或单一的具水平纹层炭质硅质页岩,黑色泥岩代表了强还原环境,显示为局限盆地相沉积。

大陈岭组(Є1d)厚29.86-52.00m,岩性为灰、深灰色中厚至厚层含白云质微晶灰岩,夹灰黑色薄至中层炭硅质页岩、钙质页岩。微晶灰岩中发育水平层理和微波状层理;炭硅质页岩中发育水平层理。在区内大陈岭组基本层序主要为具水平层理的微晶灰岩,或者为微晶灰岩与钙质页岩韵律互层型,显示为缓坡沉积。该组的底界与下伏荷塘组为整合接触。

杨柳岗组(Є2y)分为上、下两段。杨柳岗组下段(Є2y1)厚45.29-121.71m。下部为灰色、深灰色中厚层含炭硅质钙质泥岩与薄层状钙质页岩互层;中部为灰、深灰色中厚层含硅质钙质泥岩,夹中厚层纹层状泥灰岩、微晶灰岩;上部为灰褐、深灰黑色薄层炭质(硅质)泥岩,夹薄层钙质页岩。杨柳岗组上段(Є2y2)厚111.79-183.04m。下部为灰-深灰色中薄层条带状微晶灰岩、泥质灰岩呈韵律式互层,条带宽1-2cm,偶夹薄层钙质页岩、厚层状微晶灰岩,水平纹理发育;上部为灰-青灰色中厚层纹层状微晶灰岩、条带状微晶灰岩呈不等厚互层,夹薄层薄层钙质泥岩,具水平纹层。

华严寺组(Є3h)厚114.48-167.67m。岩性为灰-青灰色条带状微晶灰岩与泥质灰岩或泥灰岩呈韵律互层,偶夹中厚层纹层状微晶灰岩,水平层理发育,微晶灰岩厚5cm-30cm,泥灰岩或钙质泥岩厚3cm-5cm,常组成假厚层状。在区内华严寺组基本层序主要为具水平层理的条带状微晶灰岩、泥质灰岩相间呈韵律互层型,显示为缓坡沉积。

西阳山组(Є3O1x)分为上、下两段。西阳山组下段(Є3O1x1)厚239.97m。岩性为灰-深灰色假厚层状钙质泥岩、泥灰岩夹薄饼状微晶灰岩透镜体,饼大小5×10cm至5×15cm不等,顺层分布,形成水平层理、波状层理。在马家溪地区为灰-青灰色假厚层泥灰岩夹饼状微晶灰岩,偶夹中厚层纹层状灰岩,岩石发育大理石化蚀变。西阳山组上段(Є3O1x2)厚61.94-68.01m。岩性为灰-深灰色假厚层状钙质泥岩、泥灰岩,夹灰白色长条状、透镜状、饼状、豆荚状微晶灰岩,层面凸隧不平,局部灰岩呈肠状,水平层理发育。

印渚埠组(O1y)厚409.34-476.50m。岩性下部为黄绿、灰绿、青灰色中厚层钙质页岩、含粉砂质页岩夹数层浅灰色泥质微晶灰岩薄层或透镜体,灰岩透镜体沿层理分布,风化后的空洞呈串珠状,具水平层理。上部为浅灰、灰绿色钙质泥岩、含粉砂质页岩与浅灰色豆荚状泥质灰岩呈不等厚互层,顶部为灰、深灰色中厚-厚层含钙质结核钙质泥岩。

宁国组(O1-2n)厚64-114.27m。下部为灰绿、青灰色中薄层页岩、粉砂质页岩,夹纹层状粉砂岩,粉砂岩与页岩常构成小韵律层,碎屑物以石英及岩屑为主,泥质物常聚集成极薄层的页理,岩石风化后呈页片状,砂质页岩风化后呈绛红色,具水平微细层理;上部为深灰、青灰色粉砂质页岩,局部为灰黑色假厚层状含炭质页岩,夹中薄层粉砂质泥岩,水平层理发育。

胡乐组(O2-3h)该组区内厚82.8-122.8m。岩性为深灰、灰黑色薄层硅质页岩、含炭质硅质页岩夹炭质硅质页岩,底部为灰黑色薄层含炭质粉砂质硅质页岩,其中水平纹层发育。

砚瓦山组(O3y)厚8.67-10.69m。岩性为灰、青灰色中厚层瘤状泥质微晶灰岩夹黄绿色钙质泥岩,瘤状灰岩常呈灰-肉红色,亮晶-微晶结构,常与铁锰氧化物伴生,灰岩瘤呈卵形,大小一般在1~2cm×4~5cm之间,大者可达3cm×10cm,长轴顺层分布,水平层理、微波状层理发育,风化脱落后呈串球状(链条状)或蜂窝状空洞,为明显的标志层。

黄泥岗组(O3h)厚85.52m。岩性为青灰、灰绿色中厚-厚层泥岩、钙质泥岩、粉砂质泥岩,夹深灰色薄层钙质页岩,具微波状层理。区内黄泥岗组主要为具微波状层理泥岩与深灰色薄层具水平层理含炭质钙质页岩组成。

长坞组(O3ĉ)厚151.57->361.82m。岩性为青灰、深灰色中厚层-厚层细粒岩屑砂岩、粉砂岩与泥岩呈不等厚互层组成浊积岩,夹薄层粉砂质页岩、黑色炭质泥质页岩,具水平层理、微波状层理。

霞乡组(S1x)总厚1327.93m。按岩性特征可分两部分:下部厚535.05m,岩性为灰绿、黄绿、灰色中厚层中细粒岩屑砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩与深灰-灰黑色薄-中薄层粉砂质泥岩或炭质泥岩组成不等厚互层,毫米级水平纹层发育,炭质泥岩风化后呈灰白色,棒条状;上部厚792.88m,岩性为深灰、灰黄色中薄到中厚层泥岩、泥质粉砂岩,夹薄层石英细砂岩。

河沥溪组(S1h)本组总厚1117.03-1518.92m。下部岩性为灰、深灰色中厚到厚层石英砂岩、粉砂岩。两者呈不等厚互层;中部为泥质粉砂岩、泥岩夹石英砂岩,石英砂岩中石英颗粒细而圆,偶含黄铁矿及白云母片;上部夹多层黑色页岩。该组具水平层理、微波状层理、脉状层理、砂纹层理,顶部见丘状层理。

全新统芜湖组(Qhw)主要分布于现代沟谷、河流两岸及山间盆地内,以冲积为主,坡积、洪积次之,厚薄不等,最薄处仅数十厘米,厚者可达数米,岩性特征下部为卵石层,卵石成分较复杂、大小悬殊,以平状为主;中部为砂质泥砾层;上部为粉砂质亚粘土层,总体构成一个结构旋回。高出现代河流1-3m,为河流阶地沉积。

2.2 构造

矿区经历了多期构造活动,地质构造复杂,总体构造样式表现为北东-南西向平行条块、条带状构造。

1.褶皱构造

马家溪向斜位于工作区东部,轴迹位于马家溪一带,轴向近南北向,区内长3.4km,为宽缓褶皱。核部地层为早志留世霞乡组,翼部为寒武纪至奥陶纪地层,因该褶皱位于旌德岩体内部,属残留顶垂体,受岩体及构造作用破坏严重,出露不完整,仅能看出部分褶皱形迹。

梨尖山背斜位于工作区中部,位于两向斜之间,轴迹位于梨尖山一带,走向北北东,受旌德岩体侵入作用和断裂构造破坏,背斜出露不全,核部零星出露南华纪休宁组和南沱组,震旦纪和寒武纪地层组成翼部,轴部发育纵向断层。

2.断裂构造

工作区断裂构造十分发育,主要有北东向、北西向和近南北向三组。北东向为区域性断裂,也是主干断裂,形成于加里东-印支期至燕山早-中期,该断裂系统及伴生构造构成了区内主要构造面貌;北西向和近南北向形成于燕山晚期。

(1)北东向断裂

陈家-大岭断层主要发育于陈家-犁尖山-石井-大岭一带的左行平移断层。为唐川断裂的带的组成部分。该断层总体走向呈北东向,倾角近直立,带宽4~30m,区内延伸13.5km,切割南华纪、奥陶纪至早志留世地层以及燕山期花岗闪长岩。带内发育构造角砾岩,角砾呈棱角状,大小约1cm,硅质胶结,断面发育擦痕、阶步,断层导致部分地层缺失。在犁尖山地区,断层导致岩体与围岩直接接触;在王宝殿地区发育断层崖,断面发育擦痕、阶步,近水平,为左行平移性质,产状125°∠85°;推测其错距大于2000米,断裂两侧的岩石破碎,破劈理发育。

(2)北西向断裂

工作区北西向断裂较发育,但一般规模较小,未能形成大的断裂带,多数为褶皱、主干断裂带形成时的伴生、次生构造。走向北西向,南东段产状230°∠70°,断面光滑,见透镜状角砾,硅质胶结;北西段产状238°∠55°,断面平直、光滑,擦痕、阶步发育,擦痕倾伏向50,为一平移正断层。该断层切割早期的天山断层,造成天山断层平移错位,断距50m。综上所述,该断层为右行平移正断层性质。

(3)近南北向断裂

工作区南北向断裂不发育,具分布零散,规模小,发生和结束均最晚的特点,常为早期断裂的派生构造或由其共轭裂隙发展而成,以张性、张扭性断层为主,断层组合呈地堑构造。

2.3 岩浆岩

工作区岩浆活动频繁,以燕山期中-浅成侵入岩为主,出露面积大,占工作区总面积的50%以上,岩性以中酸性花岗闪长岩类为主,形成时代主要集中于早白垩世。

2.3.1 侵入岩

区内侵入岩归属旌德超单元,其形成时代为早白垩世,可划分为乔亭、尚田两个单元,其先后关系为乔亭→尚田。乔亭单元构成复式岩体的主体,主要岩石类型为花岗闪长岩;尚田单元主要为二长花岗岩,系前者经历一定分离结晶作用后的产物。

(1)乔亭单元(K1γδQ)

工作区内乔亭单元主要由旌德侵入体组成。岩性为灰-浅灰色中细-中粒花岗闪长岩。半自形粒状结构,粒径中细粒0.25~2mm,中粗粒2~4mm,部分斜长呈巨晶发育,块状构造。主要矿物成分为斜长石、钾长石、石英、少量黑云母和角闪石等。

斜长石:以中-更长石为主,呈自形-半自形板状-板条状,粒度2~7mm,环带构造发育,可见聚片双晶,内部尚含有早期斜长石的包裹晶,边部常被钾长石交代,呈缝合线及蠕英石反应边,有少量鳞片状绢云母及粘土矿物交代,绿帘石呈柱粒状交代斜长石。

钾长石:多为正长石、条纹长石、微斜长石。以斑晶和基质两种形式出现:组成基质的钾长石呈他形粒状-板粒状,粒径为0.5~6mm,具有格子双晶及含钠长石显微条纹;组成岩石斑晶的钾长石多为自形晶,浅肉红色,大小在10~20mm居多,少数可达50~60mm,斑晶中卡式双晶发育。在钾长石巨晶中常镶有更长石环带,环带宽可达1~5mm,部分尚见巨晶包裹有斜长石、黑云母、角闪石、石英、榍石、磁铁矿等微细晶体,含量可达10~15%,包裹体的粒度小于基质的同种矿物。在该单元不同侵入体钾长石斑晶含量不均,一般在10~25%。部分钾长石被粘土矿物及绢云母交代。

石英:它形粒状,粒度在3~6mm,常被数个细-中粒齿状变晶颗粒集合体代替,具波状消光。石英在该单元的含量在20~35%,平均约27.5%。

角闪石:为普通角闪石,粒度在0.15~2mm,为粒状半自形晶,含量变化于0.5~5%之间。常被褐铁矿、绿泥石交代。

黑云母:片状半自形晶,粒度2~6mm,发育于斜长石、石英等矿物的缝隙中,镜下显黄色/黄褐色多色性,大部分被绿泥石交代,部分构成假象,绿泥石呈放射状、花瓣状、蠕虫状变晶,主要为叶绿泥石。

副矿物特征:乔亭单元副矿物种类多,普遍含有磁铁矿、赤褐铁矿、榍石、角闪石、钛铁矿、锆石、磷灰石、褐铁矿、绿帘石等。副矿物为正常中酸性岩浆岩组合,榍石含量较高,见黄铁矿化,而含稀有、稀土元素矿物较少。

(2)尚田单元(K1ηγSH)

工作区内尚田单元由板桥侵入体组成,为旌德超单元演化末期的产物。岩性为灰-浅灰色中-粗中粒二长花岗岩,半自形粒状结构,块状构造,粒径2~4mm,部分>5mm。主要矿物有斜长石、钾长石、石英、黑云母、角闪石等。

钾长石:在岩石中含量在22~34%左右。主要为微斜条纹长石,粒径大者达5mm,板状半自形,细粒者为它形,常包裹和交代斜长石、黑云母、石英,具卡氏双晶和格子双晶。

斜长石:在岩石中含量变化在25~42%之间。其多为板状半自形,粒径在2~5mm,少部分呈似斑状,粒径在6~8mm,An=5~10,为钠长石。部分斜长石具有两期特征,即中粒斜长石中包裹细粒斜长石。早期斜长石呈板条状,自形程度较高,钠长石双晶清晰,少部分双晶纹有弯曲现象,交代呈锯齿状、缝合线状及孤岛状。斜长石表面分解少量绢云母。

石英:含量变化于25~35%之间。多为半自形-它形粒状,粒径在3~4mm,不均匀分布于长石颗粒间。

黑云母:含量在5~8%。粒径在0.3~2.5mm,片状,颗粒大者为半自形,细小者为它形,少部分沿解理分解绿泥石。

角闪石:含量<3%。粒径0.5~1.5mm,呈浅绿色长柱状,原来是普通角闪石,现已蚀变为阳起石。

副矿物:该单元岩石副矿物主要为磁铁矿和榍石,次为褐帘石、独居石、锆石等,副矿物组合较复杂。

2.3.2 脉岩

工作区内脉岩十分发育,岩性由基性至酸性均有出露。根据脉岩形成的地质背景、时代、岩性特征等将其分为专属性脉岩和区域性脉岩两类:

专属性脉岩:成分上与中-深成侵入岩有关,一般分布于深成岩体的内部或其附近围岩中,时间上稍滞后于中-深成岩。主要岩石类型包括:花岗斑岩、花岗闪长斑岩、石英正长斑岩、石英斑岩、花岗细晶岩、花岗岩等。

区域性脉岩:多与区域断裂构造有关。主要岩石类型:花岗斑岩、正长(斑)岩、辉绿玢岩、石英脉、正长岩脉等。

3 地球化学特征

矿区在1:20万化探圈定为Ag、Au、Pb、As、Sb、Bi、W、Sn元素综合异常内,异常面积约50平方千米。其中W异常面积数十平方千米,并具多个浓集中心,原始最高值16×10-6,Mo异常面积40平方千米,最高值6.6×10-6,Ag异常面积8平方千米,原始最高值646×10-9,剩余平均值344×10-9,元素衬度高。元素组合套合好,浓集中心明显与已知矿点分布吻合。

1:5万水系沉积物测量圈定的钨异常带呈北东向展布,长约25千米,宽6-8千米,形成三个较为集中的异常分布区,异常形态多为椭圆状或不规则状,呈北东向或北西向展布,异常分带较好,浓集中心明显,异常分布区与矽卡岩化带和小岩株的分布区在空间位置上吻合,并在部分异常浓集中心发现钨矿(化)体,且具有一定的规模和较高的品位。

1:1万土壤地球化学成果显示W、Bi元素高背景-强高值区主要位于白地林场以北,呈北东向展布,沿休宁组、南沱组捕虏体分布。此外在江村以东存在小面积的高背景—强高值区,位于围岩与地层的接触带上,大会山一带也存在小面积的高背景—强高值区;W、Bi元素低背景-强低值区主要分布于岩体中,与岩体出露范围接近。Mo元素高背景-强高值区主要位于马家溪,分布于西阳山组地层中。此外在大会山一带也存在小面积的高背景—强高值区。Mo元素低背景-强低值区主要分布于工作北部岩体与地层接触带及南部的岩体中。

在梨尖山地区1:1万土壤地球化学测量共圈定3个主要地球化学综合异常。钨异常规模较大,成带性好,主要异常区分别与查证出的钨钼矿化带关系密切,分别位于梨山尖、江村(南山)、马家溪。

梨尖山地区新圈出了一条长约1700米,宽200-300米的钨钼异常带与发育在捕掳体中的矽卡岩化带位置吻合,其元素组合W-Bi-Pb-Ag-Mo-Sb-Zn-Cu,异常区内以W、Bi异常为主,W、Bi、Pb、Mo、Ag具外、中、内三带,Zn具外、中带,Cu、Sb只具外带,W、Bi浓集中心明显,呈北东向展布,该异常带长约1.7Km,宽约0.2Km,元素间套合好,W最高值为285×10-6,平均值为49.7×10-6。该异常做为重点查证的异常,在前期工作中已发现了较好的钨矿体,具有进一步扩大找矿远景的可能,为甲1类异常。

江村地区钨异常与发育在岩体与寒武纪地层接触带的钨钼矿化体对应,其元素组合As-Au-Cu-Bi-W-Ag-Zn-Sb-Pb-Mo-Sn,以Au、W异常为主,Au、W、Bi、Zn、Mo具外、中、内三带,Ag、As具外、中带,Pb只具外带。W、Bi具有明显的浓集中心,Au最高值为10.8×10-9,W最高值为166×10-6。异常位于花岗闪长岩岩体与地层接触带上,断层发育,成矿地质条件良好,Au、As异常面积大,有找矿潜力。

马家溪地区圈出的钨钼异常与岩体和蓝田组接触带吻合较好。其元素组合Ag-Sb-Zn--W-Cu-Mo-Bi-Pb-Zn,以W、Mo异常为主,Ag、Sb具外、中、内三带,异常位于花岗闪长岩岩体与地层接触带上,断层发育,成矿地质条件良好,异常面积大,有找矿潜力。

4 矿床地质特征

4.1 矿脉特征

区内的钨钼矿化受控于岩浆活动。目前区内所发现的钨钼矿化基本上都与细粒二长花岗岩密切相关,矿体分布在矽卡岩带中,矽卡岩带的分布受岩体接触带和碳酸盐层展布双重因素控制。

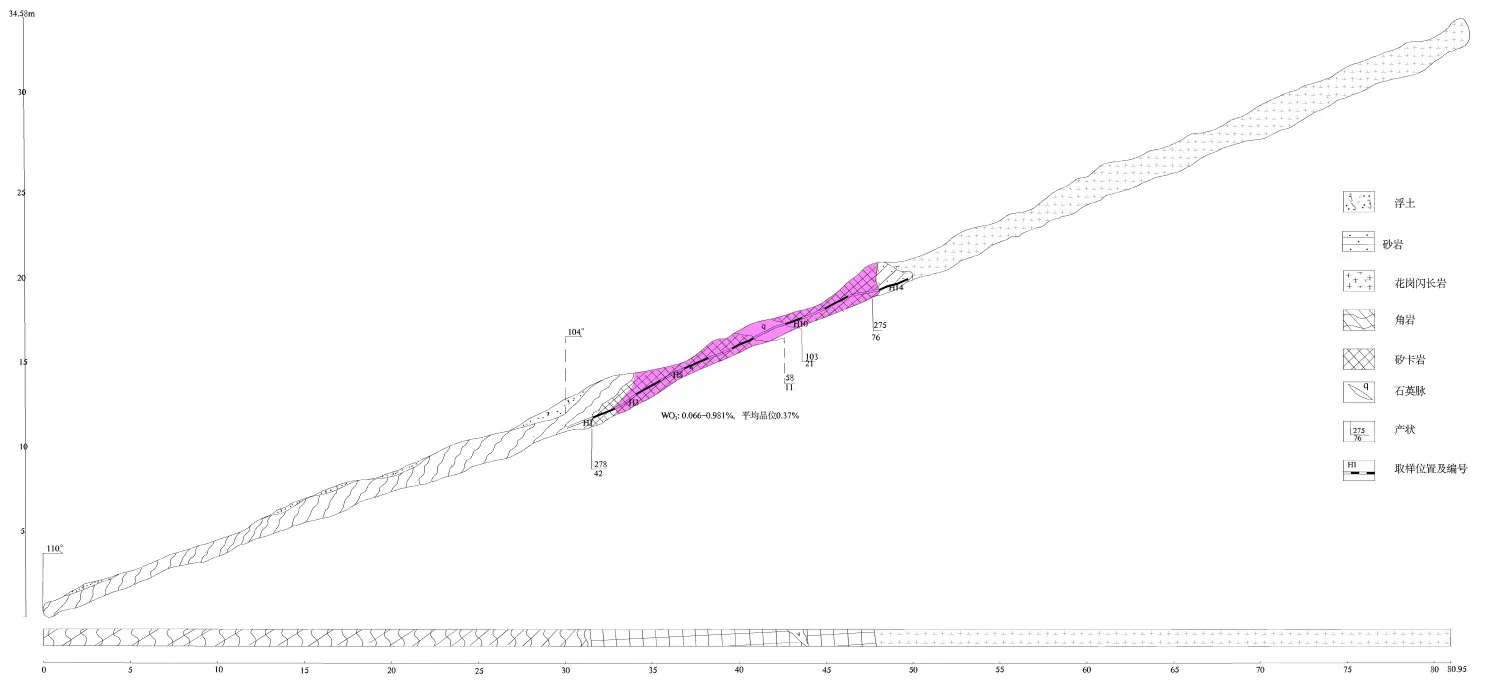

矿区钨矿化主要位于梨山尖地区,另外在江村好马家溪地区地层与岩体的接触带也发现钨矿化。梨山尖地区的花岗闪长岩中了一条北东10°方向,长约1350米,宽90-400米的捕虏体,捕虏体岩性为南华纪南沱组和休宁组。捕虏体正好与该地区的钨钼异常带相对应,而且异常浓缩中心与休宁组顶部含钨矽卡岩相对应。通过探槽控制,在该含钨矽卡岩化带中圈出了一个长1000米,厚2.51-15.35米,品位0.19%-0.83%的钨矿体,含矿岩石主要为含钨石榴子石透辉石矽卡岩,矿体似层状,倾向北西西,倾角80°左右(图2和图3)。

图2 探槽TC12素描图

图3 含钨石榴石矽卡岩露头

4.2 矿石特征

矿石矿物有白钨矿、辉钼矿等。白钨矿多呈细粒浸染状、少数呈细脉状。辉钼矿呈细脉状,小团块状。脉石矿物有透辉石、石榴子石、石英等。主要蚀变类型有硅化、矽卡岩化、大理岩化、角岩化等。其次为云英岩化、绿泥石化、钾化等。

4.3 围岩蚀变特征

区内热液蚀变普遍发育。主要蚀变类型有硅化、矽卡岩化、、云英岩化、绿泥石化、钾化等。

①矽卡岩化:发育于区内碳酸盐岩地层与岩体接触带附近,形成矽卡岩。区内形成矽卡岩的层位有南沱组、蓝田组、大陈岭组、杨柳岗组、华岩寺组等。按矽卡岩的构造特征可分为形成于内接触带的块状矽卡岩,形成于外接触带的薄层状、条带状矽卡岩。按矽卡岩的主要矿物成分可分为石榴石透辉石矽卡岩、透辉石石榴石矽卡岩、透闪石矽卡岩等。矽卡岩的展布受接触带形态控制,多呈带状、环带状和不规则状分布。区内矽卡岩多呈灰绿色,中粗粒变晶结构、不等粒变晶结构及细粒变晶结构。②硅化:多发育于岩体内部,围岩中也分布。区内硅化多受近东西断裂控制,呈带状分布,并与区内的莹石矿有共生关系。局部发现石英脉中有强钨钼矿化,蚀变岩多呈乳白色、浅灰白色,蚀变矿物有玉髓、蛋白石、石英、莹石等。蚀变带规模不等,长一般几百米到几千米,宽几米到几十米。③云英岩化:在大会山—凤池湾一带见有此类蚀变发育。蚀变位于细粒花岗岩小岩枝上部或前缘部位。蚀变带呈不规则状分布。蚀变岩多呈浅白色、乳白色。蚀变矿物主要为石英,次为白云母。白云母多呈片状粗晶,集合体呈团块状。局部蚀变强烈,成为富石英云英岩。④绿泥石化:多分布在发育于岩体内部,构造破碎带及其两侧。蚀变矿物绿泥石大多由岩石中的黑云母经退变质而成,少数由长石类矿物经铁、镁质交代而成。蚀变组合常为钾长石化、硅化等。⑤钾长石化:发育于岩体内部,破碎带及其两侧。一般呈带状分布,规模不大。蚀变岩多呈肉红色、浅肉红色。蚀变矿物钾长石多有原岩中的斜长石经钾质交代而成。蚀变多与硅化、绿泥石化、黄铁矿化共生。

5 找矿前景分析

矽卡岩带的分布受岩体接触带和碳酸盐层展布双重因素控制。目前所发现的钨钼矿化与细粒二长花岗岩密切相关。矿区内钨钼矿化一般发育于外矽卡岩带,少数见于内带。矿化规模、矿化强弱与矽卡岩的矿物成分、结构构造有明显的关系。具中粗粒变晶结构,薄层状构造的,钨钼矿化强。矽卡岩成分复杂的矿化强,成分单一的则矿化弱。

该地区具有寻找矽卡岩型钨矿的找矿潜力。矿区钨矿化除梨山尖地区(王宝殿)外,另外在江村地区和马家溪地区也见钨矿化,两者均处于地层与岩浆岩的接触带上。前者为寒武系大陈岭组、杨柳岗组、华严寺组与花岗闪长岩的外接触带,地表控制长度大于500米,矿体产状35°∠15°。矿体平均厚3.1米,平均品位WO30.3277%。目前矿带两端均未得到控制。该矿带在地表矿化均匀,走向上延伸较稳定,初步认为为接触矽卡岩带。后者为蓝田组灰岩与岩体接触带,岩体与围岩接触界面产状陡,地表出露层位为蓝田组4段,地层产状较缓,蓝田组3段和1段含矿层位更好,结合邻区找矿成果,推测深部应该有蓝田组3段和1段含矿层位存在。