世俗与神圣的交集:禅修旅游体验的核心

2019-05-22张朝枝

蒋 婷,张朝枝

(中山大学 旅游学院,广东 广州 510275)

0 引言

2006年6月,“禅修旅游”四字首次出现在《民营经济报》的报道中①,如今全国各地兴起具有特定主题的禅修营、禅茶会、短期出家,禅修的场所、内容、性质都在快速变化。尤其在企业等营利性组织加入后,禅修旅游路线、禅修会所、禅修酒店等商业化禅修相继出现,禅修愈发复杂。禅修旅游在这样的情境中应运而生,它作为人们逃避现实的渠道而存在,却始终没有一个清晰的概念界定。现有禅修旅游相关研究主要涉及概念、开发模式、影响及其与宗教的关系等内容[1-2],但概念与本质的争论始终是焦点,却仍未形成共识。本文拟在相关概念辨析的基础上提出禅修旅游的概念。

1 禅修旅游概念辨析

1.1 禅修的词源追溯

“禅(chán)”字在《辞源》中有两种解释,一是“禅那”——梵文Dhyāna音译的简称,二是泛指佛教事物②。“禅那”意为“思维修”,在《楞严经》中被注解为“华言静虑”③,表示用静的方式抛开一切杂虑,思考并修正言行。“禅修”主要包括Samatha Bhavana(止禅或奢摩他)和Vipassana Bhavana(内观禅、观禅或毗婆舍那)两种,修习者将心念停留在某一“业处”上或观察自身以“明心见性,直指人心”,是一种个体依赖自身修习的行为。不只是宗教理念,禅的思想在传统文化中也有体现,如朱熹的“格物致知”等。“禅”代表的内省内修观念被大众采纳,成为了一种生活方式、生活艺术,禅与旅游的融合存在可能。

“禅”译为Zen,而“禅修”没有对应的西方概念,多用Vipassana(内观)等具体法门或Zen meditation(冥想)指代。Meditation源于《旧约》中表示“叹息、小声说话和冥想”的词语hāg[3],意为虔诚,随后逐渐脱离宗教情境,更为强调放松和自我提升。冥想与禅修存在诸多共同点,它通过呼吸和姿势变换获得解脱自在状态的理念与禅宗的关照念头十分类似。除了冥想,mindfulness(正念)也有类似的含义。“正念”同源于Vipassana一词,指关注此时此刻的当下,多作为一种心理治疗方式,如减压疗法(Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR)、正念认知疗法(Mindfulness-Based Congnitive Therapy, MBCT),用于治疗抑郁症等心理疾病。禅修、内观和冥想虽有所差异,但均萌芽于宗教,落脚于“静”和“定”,法门不同却殊途同归。因此,本文使用冥想、正念等概念与外文研究对话。

1.2 禅修旅游的定义分歧

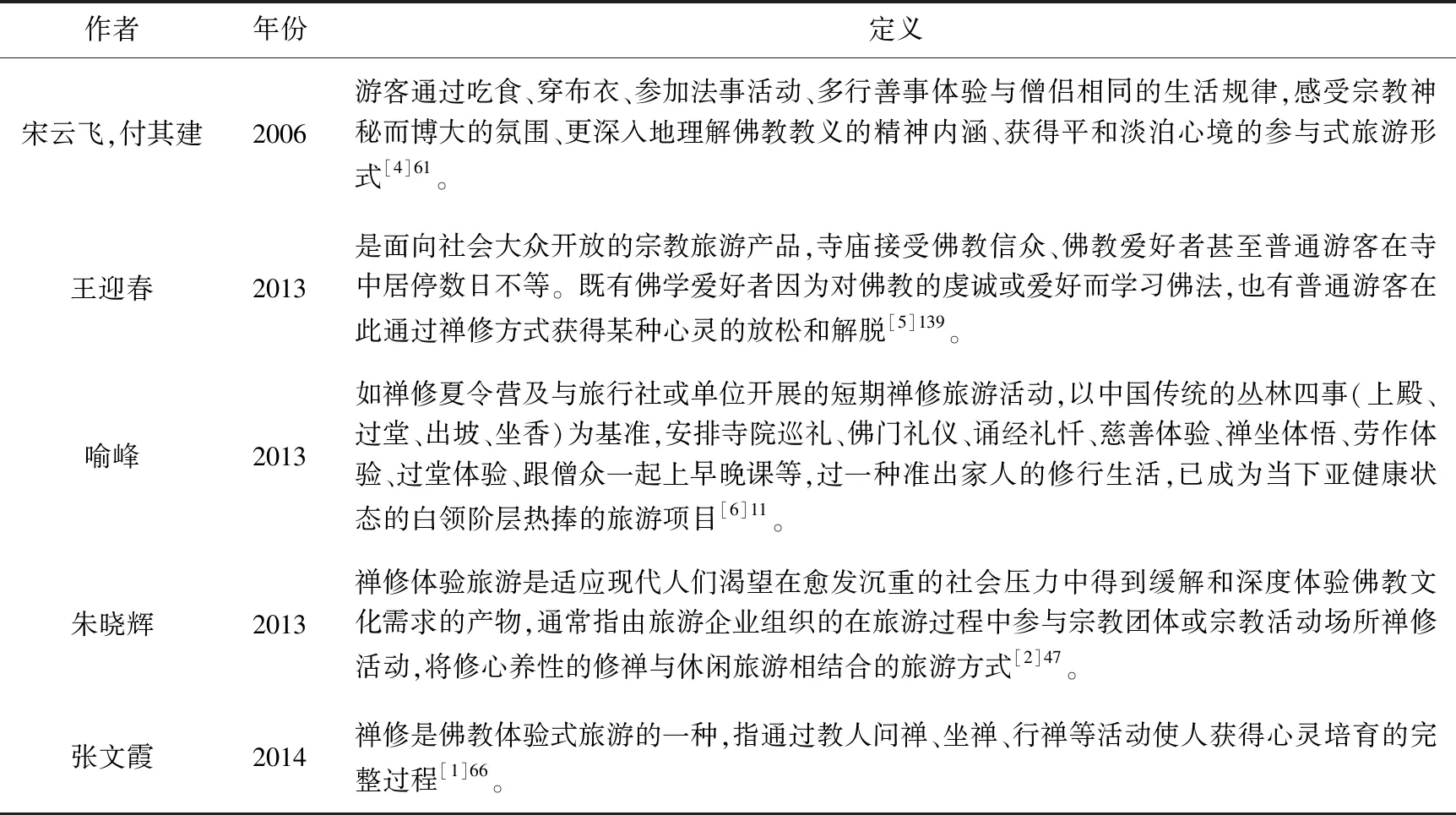

国内关于禅修旅游的定义,总体可以分为两种倾向分歧,即侧重宗教性还是世俗性(见表1)。

表1 现有禅修旅游定义一览表

资料来源:作者整理。

侧重“禅修”的禅修旅游,是一种宗教体验行为。张文霞认为禅修旅游衍生于寺院日常修行,参与者通过行禅、坐禅、问禅净化心灵,以寺庙组织的各类禅修营、夏令营为典型[1]66。禅修的宗教性决定了禅修旅游的性质,禅修旅游的场所被限定为寺庙等原真性宗教场域,旅游者与僧侣、信徒互动,被笼罩在宗教氛围中。

侧重“旅游”的禅修旅游,是一种日常休闲活动。当禅修被运用到商业当中,作为一种被概念化包装的旅游产品时,更侧重其商业属性,企业也是禅修旅游的组织者。禅修从“得无上智慧”的修行行为发展为如同公园散步、野炊的休闲活动[2]49,以禅为主题的酒店(深圳华兴寺菩提宾舍)、古镇(无锡灵山小镇·拈花湾)及旅游路线为典型。被商业化的禅修旅游不断尝试从硬件和软件层面创造一种仿真性的宗教情境,以迎合佛教旅游者对主题装饰、安静环境等的期盼[7]。

在国外,禅修旅游未形成独立概念,常作为一种旅游产品被纳入宗教旅游(religious tourism)[8]、健康旅游(health tourism)[9]、精神旅游(spiritual tourism)[10]等范畴。印度的禅修中心是该话题的主要案例地,因禅修中心辐射范围的扩大,禅修从单纯的宗教行为转变为对旅游者的接纳,禅修传达的理念被调整,宗教性减弱而文化性增强。Cook在《禅修和现代佛教》一文中指出当今的印度禅修已成为大众禅修,禅修的组织者也愈发复杂[11]。甚至对外国旅游者而言,印度的寺庙禅修与SPA、大象骑行等休闲活动类似,成为了旅游活动[12]。

1.3 禅修旅游的相关概念

1.3.1 宗教旅游

源于禅修的禅修旅游带有宗教色彩,属于广义的宗教旅游。禅修旅游的主要活动场所为寺庙,有的面向佛教信徒,强调信徒间的共修,有的以非宗教信徒为主,将禅修视为宗教文化体验,类似于武学健身游、宗教饮食游以及宗教艺术欣赏游[4]61-62。广义的宗教旅游既包含信仰者的朝圣又囊括旅游者的宗教体验[13],无论是何种形式的禅修旅游都逃脱不出上述范围。狭义的宗教旅游多将非宗教信徒排除在外,只承认主要由宗教动机驱动、发生在宗教场所的旅游活动,禅修旅游中发生在原真宗教场域之外、由文化体验动机驱动的类型不被承认。

1.3.2 健康旅游

禅修对身体有益,以禅修为基础的禅修旅游符合健康旅游的要求。Goodrich将健康旅游定义为“旅游目的地通过设计和利用除常规旅游活动之外的保健设施与服务(如瑜伽、水疗、肌肉拓展和放松技巧)来吸引游客”[9]37,帮助他们获得身体、精神等方面的健康体验。禅修对健康的功效经过了心理学检验,符合健康旅游的定义,而与禅修类似的冥想也被认为是与登山、徒步、SPA等相近的健康旅游活动之一。

1.3.3 精神旅游

禅修旅游继承了禅修追寻本我的精神要义,契合精神旅游的定义。旅游者体验坐禅,在意念悬而未决、将起未落之间参悟,是一种在神圣背景下发生的带有精神意味或成长目的的行为,符合Haq和Jackson对精神旅游的界定[14]。如瑜伽旅行和拜访静修所,旅游者在其中逐渐脱离物质的、世俗的环境,通过去往更加简单、自然的地方追寻本真的自我,企业所营造的仿真神圣空间并未影响他们体验的生成。精神旅游是一种特定主题的旅游,而禅修旅游是一次以禅为主题的精神旅游。

2 禅修旅游体验的核心

2.1 世俗与神圣的交集

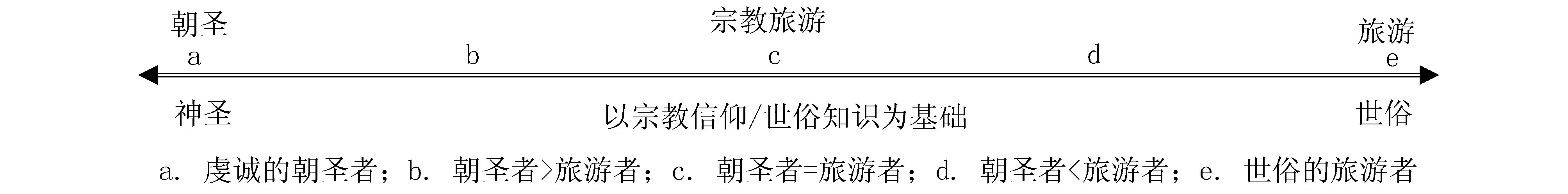

禅修的宗教性决定了禅修旅游的宗教性,禅修旅游与宗教旅游有着说不清道不明的关系。Smith的“朝圣——旅游”连续带理论是研究者划分宗教旅游者类型的重要方式,他将朝圣和旅游分别置于轴线的两端,朝圣代表神圣,旅游代表世俗,中间存在的广泛形式即宗教旅游,如图1所示[8]4,宗教旅游、朝圣和旅游在形式上可分为阈限三阶段的结构模式[15]。

资料来源:作者翻译于参考文献[8]中的图1。图1 Smith的“朝圣——旅游”轴

禅修旅游体验与宗教联系紧密。宗教是一种神圣的体系,具有区分神圣和世俗的功能[16]。无论是寺庙行为还是商业活动,禅修旅游作为宗教体验旅游或宗教文化旅游,参与者在这过程中都曾尝试模仿僧侣们的修行行为。虽然无法确保他们思想上的虔诚,但他们所参与的坐禅、抄经、礼拜等宗教仪式均与神圣相连。从这一点来看,参与者拥有较高的宗教参与度和较强的宗教性。彭惠军等[17]曾基于“朝圣——旅游”轴建立中国佛教寺庙旅游者分类轴,中国佛教寺庙旅游者被分为虔诚香客、开光客、许愿香客、许愿游客和观光游客5类,其神圣性依次减弱。依据行为和言语的表现,虔诚香客被认为是最神圣的。对比虔诚香客,禅修旅游者不光礼拜佛祖,还抄习经典、听法论法,更有甚者全天坐禅,在行为层面体现出较强的宗教联系。在张桥贵等[18]的分类中,宗教旅游依据宗教要素与旅游要素有机结合的紧密程度、优劣程度被分为边缘型、半边缘型、半核心型和核心型4部分,寺庙禅修隶属于核心型宗教旅游活动中的宗教体验游,同样显示出旅游与宗教的强联系。

被世俗化的禅修旅游体验仍保留了其神圣内核。虽然无法确保参与者接触的是宗教禅宗教义中的禅,但禅修旅游仍保留了传统仪式和宗教属性。在地理位置上,禅修旅游的场所多为山林寺庙,远离都市;在内容上,禅修者接触的是佛教传统,尽可能隔离工作、家庭等世俗琐事,浸润在禅的氛围之中。禅修旅游无论从形式还是内容都存在一定世俗化来满足旅游者的偏好,但是它所特有的神圣性仍作为吸引旅游者的重要因素被保留下来。因此,禅修旅游体验与神圣宗教有较强的关联性,禅修旅游在“朝圣——旅游”轴中更贴近神圣。

2.2 宗教与精神的结合

体验是旅游活动的核心[19],旅游者通过差异化体验获得某种精神享受,是一种“人的精神与精力的生产和恢复”[20]。

禅修旅游的精神性源于旅游者的精神追求动机。宗教旅游可分成流行和正统两类,正统的朝圣者因精神需求前往朝圣地,他们渴望通过体验与众不同的东西来改变生活,或参观想象中非凡性的地方表达内心深处的宗教价值观[21]。流行的朝圣者虽呈现出非宗教性,但他们的动机均与个人发展和幸福相关,同样内含精神性[22],这种体现在非宗教动机中的精神增长诉求也能够帮助精神性体验的生成。如同西藏之行,“信仰变成了景观,游客本身并不信仰神明,他们却拥有精神体验,虽然这种精神体验只是世俗意义上的,并非宗教信仰”[23]。在一定背景下,宗教旅游和精神旅游相伴相生,如图2所示[10]26。虽然精神性强调个体内心路径,追求自我原真性感受和世俗形式的精神成长,与描述共享信仰体系的宗教不同,但禅修正是关注个体内心的宗教修行方式,它融合了精神性和宗教性,既是一种共享的信仰体系,又是一次个体追求本我的过程。在禅修旅游中精神旅游与宗教旅游的差异被缩小了,精神性被突显出来。

资料来源:作者翻译于参考文献[10]中的图1。图2 精神旅游与宗教旅游、朝圣的关系

禅修旅游情境驱动了精神性体验的生成。以印度阿拉哈巴德无遮大会的朝圣者为例,朝圣者最为关注自我实现、自我价值增长以及自我觉知等精神方面的增长,因此他们祈祷、冥想、沐浴、聆听精神课程,收获了精神觉醒[24]。非宗教徒也是如此,印度的静修旅游者包括永久居住者和暂时性游客(根据动机和精神需求程度上的差异进一步细分为寻求精神者、跟随旅游线路者和练习瑜伽者),即使出于非精神目的,他们通过与僧侣共同生活、修习瑜伽和冥想体验到了精神方面的内容,有的认为自己的生活变得丰富、看待事物更加不同和谦卑,有的发觉自己更为平和、感激和欣慰[25]。禅修旅游使他人与景物在禅修过程中缺席(如坐禅),让人们在与自我的互动中更为关注身体和精神上的体验,这种对精神性体验的强调甚至使世俗化的观光行为也成为了一场朝圣。如同阿索斯山的男性参观者,他们在与当地僧人同住同食、参与法会与寺院活动后,获得了精神要素、文化要素、世俗要素、环境要素以及教育要素五大体验要素,并最终落脚于精神体验[26]。无论是原真或仿真的情境,这种对宗教氛围的营造给了参与者回归自身原始状态的契机。更何况旅行作为自我发现的工具,它原本就存在精神的内生性。这种精神性使旅行具有恢复能力,能够治愈和解决过度关注物质生活导致的个人和社会疲惫问题[27]。

3 结论与讨论

禅修旅游属于宗教旅游,但与西方的宗教旅游存在差异[28],由于中国禅修旅游组织者的复杂化、表现形式的多样化,增加了对什么是禅修旅游作出判断的难度。因此,避开对组织主体和活动内容的争议,从参与者体验的角度出发界定禅修旅游比较合适,即禅修旅游是参与者以寻找真我体验为目的,以参与坐禅活动为主要形式,在原真或仿真的宗教氛围中获得独特体验的过程。原真的宗教氛围一般发生在宗教场所,包括由寺庙以弘扬佛法为目的组织的禅修营,仿真的宗教氛围一般指由企业精心设计的特定空间,包括禅修会所、禅修酒店等特定形态。

原真的宗教空间并不能确保传统宗教理论的有效传达。禅修是不可言说的修行法门,全凭个人参悟。在禅修旅游中,禅修者虽然认可、欣赏禅的理念,但是始终以局外人的身份体验,即便他们与这些原真性的他者(如朝圣者、僧侣)共同生活,获得的却是被他者体验过的、依据自身经验所得的次生体验,并非最为本真的禅的体验。同时,受现实功利宗教观的影响,多元信仰和信仰的世俗化出现。虔诚的信徒为了家人或自己来追求精神上的安定,世俗的朝圣者亲近宗教也获取知识、期盼体验的独特性,世俗动机的存在使得在原真宗教场域内出现了非宗教性行为。另一方面,宗教本身也并非一成不变,它的组织形式、神学理念等受现代性转型的影响不断变化,从出世转向入世,通过对宗教产品和体验的包装来获取生存空间。

禅修对自我的关注使参与者在仿真宗教空间内也能生成宗教体验。禅修旅游以禅坐为主要活动方式,在禅坐的过程中所有景、物等外在事物缺失,唯有与自我对话,旅游者在不断追寻真我的过程中获得神圣体验。神像、法器、蒲团、僧袍……在企业设计的仿真宗教空间中,这一系列符号和仪式体系的建构和展示营造出神圣氛围,在一定程度上引导禅修旅游者体验的生成。进一步来说,佛教理念认为所有的现世生活都基于虚妄诞生,摆脱虚妄实现涅槃的途径多种多样,可以是传统的朝圣之旅,也可能是21世纪的商业化产品,重要的是这一旅途对个体理解涅槃神圣性上的帮助[29],个体完全可能通过商业化的禅修营成为信徒,佛教的传播路径是宗教适应现代性需求的结果。

注释:

①见《民营经济报》2006年6月23日报道《首批旅游禅修路线现身广州》。

②见《辞源》第六版修订版第2286页,“禅”的注解:1.梵语“禅那”的省称。意译“思维修”,静思之意。见“禅那”。2.泛指有关佛教的事物。北魏杨炫之洛阳伽蓝记一景林寺:“寺西有园,多饶奇果,春鸟秋蝉,鸣声相续。中有禅房一所,内置祗洹精舍”。

③见《辞源》第六版修订版第2286页,“禅那”的注解:梵语。意译作“思维修”,省作“禅”。禅定,静思自虑之意。楞严经一:“殷勤敬请十方如来,妙奢摩他,三摩禅那,最初方便”。注:“禅那,华严静虑。”唐白居易白香山集后集六二三适访道友诗:“禅那自动处,混沌未凿时”。