多学科合作品管圈活动在降低肺癌围术期肺栓塞发生率中的应用

2019-05-21严晓霞刘虹婷陈蓓丁君蓉黎金铃毛燕君

严晓霞,刘虹婷,陈蓓,丁君蓉,黎金铃,毛燕君

(1.同济大学附属上海市肺科医院 胸外科,上海 200433;2.同济大学附属上海市肺科医院 肺循环科; 3.同济大学附属上海市肺科医院 护理部)

流行病学数据显示,我国肺癌的发病率逐年增长,2009年的发病率已达每10万中有57.13人[1]。与此同时,肺癌的手术量也随之逐年增长。肺栓塞作为肺癌围术期重要并发症之一,总发生率高达2%[2],是围术期患者死亡的最常见原因之一,也是院内非预期死亡的重要原因[3]。同济大学附属上海市肺科医院胸外科作为国家临床重点专科,连续两年手术量过万,直接威胁患者生命的肺栓塞已经成为我们所面临的严峻问题,备受医护工作者的关注。2017年8月至2018年7月,在胸外科主导下,课题组联合多部门、多学科开展品管圈(quality control circle,QCC)活动,不断分析现存问题,有针对性地制订防范措施,以降低围术期肺栓塞的发生率,效果良好,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 便利抽样法选择2017年8-11月同济大学附属上海市肺科医院胸外科收治的行胸腔镜肺癌手术的3248例患者作为实施前组;2017年12月至2018年3月行胸腔镜肺癌手术的3345例患者作为实施中组;2018年4-7月行胸腔镜肺癌手术的3571例患者作为实施后组。纳入标准:年龄≥18 岁;确诊为肺癌患者,并行胸腔镜手术治疗。排除标准:肺部肿瘤为其他恶性肿瘤的转移癌;合并严重的心脑血管疾病者。3组患者的性别、年龄、手术方式等一般资料经比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。所有患者对本研究均知情同意,并报院伦理委员会批准。

1.2 QCC活动方法

1.2.1 成立QCC小组 由胸外科主导,联合医务科、重症医学科、静脉血栓栓塞症(venous thromboembolism,VTE)小组、超声科等多学科、多部门的医护人员组成QCC小组,圈人数为12人,其中辅导员1人,圈长1人,圈员10人。由本院资深QCC评审专家担任辅导员,在整个活动中起指导与监督作用;通过民主投票方式推选胸外科护士长担任圈长,负责整个QCC小组活动的策划与组织;圈员均为来自各学科的临床一线医生和护士。全体圈员集思广益,拟定了5个备选圈名和圈徽,经过现场投票最终确定QCC圈名为“非常圈”,“非”谐音“肺”,“常”谐音“畅”,意为多学科合作,用医护人员的专业知识呵护患者肺血管的通畅;圈徽由3部分内容构成,最上方形似患者的肺,突出圈的特色,即致力于肺部疾病的专科护理;中间是国际血栓标志,寓意关注血栓,关爱生命;最下方是大写的“V”,象征着我们充满青春活力的团队犹如雁群,群策群力,共同努力。QCC活动严格按照PDCA四个阶段十大步骤进行。

1.2.2 主题选定 全体圈员在头脑风暴的基础上列出问题点,主要集中在4个方面:提高胸外科术后早期下床活动的依从率、降低肺癌围术期肺栓塞的发生率、降低胸外科术后下肢深静脉血栓形成的发生率、提高胸外科术后肺栓塞风险评估的准确率。11名圈员首先对领导重视程度、可行性、迫切性及圈能力等4个维度进行了权重评分,然后把列出的4个问题点依照4个维度按“5、3、1”的评分方法进行打分[4],总评分最高者确认为本次活动主题,最终选定此次QCC活动主题为“降低肺癌围术期肺栓塞发生率”。

1.2.3 现状把握 首先全体圈员讨论制作了与主题相关的“胸外科住院患者围术期肺栓塞管理流程图”,再根据“5W2H”原则,从VTE的评估、患者的活动及输液治疗情况、医护人员VTE知识掌握情况及防控措施落实情况方面制订了“肺癌围术期发生肺栓塞相关因素查检表”。运用该表对2017年8月28日至9月29日收治在我院胸外科的378例肺癌手术患者进行围术期发生肺栓塞相关因素的查检。将查检数据汇总统计,绘制了改善前的柏拉图,根据“80/20”法则,结果显示,未有效进行VTE风险分层评估、患者术后12 h未下床活动、医护人员对VTE的防控监管措施落实不到位占80.76%,将此三大情况作为本次主题改善重点。

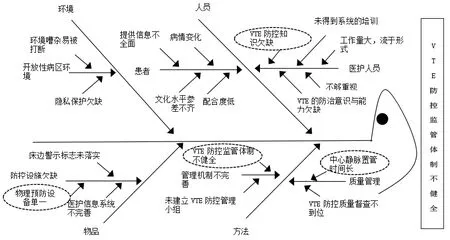

1.2.4 要因分析 为了深入剖析造成问题的原因,全体圈员运用头脑风暴的方法,对上述3个需改善的重点全面认真地查找原因,从人、机、法、环等4个维度分别绘制了3个鱼骨图(图1、2、3),共收集了43个小要因;按照重要程度对每一个小要因进行打分,根据八二法则,我们把得分排名在前20%即得分大于44分的要因共10个作为此次分析的要因;再对这10个要因进行验证、查检,最终确认真要因为3个:现有评估表缺乏分层评估、缺乏早期活动方案以及VTE的防控措施落实不到位。

图1 未进行VTE风险分层评估鱼骨图分析

图2 患者术后12 h未下床活动鱼骨图分析

图3 VTE防控监管体制不健全鱼骨图分析

1.2.5 目标设定 按照QCC活动的目标值设定公式[5],对肺癌围术期肺栓塞的发生率进行了目标设定。圈员能力(%)=圈能力自我评分/总分×100%。11名圈员对本次主题活动自我评定的圈能力为3.55分,3.55/5×100%=71%,改善幅度=累计百分比×圈员能力=80.76%×71%=57.34%,目标值=现况值-(现况值×改善幅度)=11.7‰-11.7‰×57.34%=5‰,即目标设定为肺癌围术期肺栓塞发生率下降到5‰。

1.2.6 对策拟定与实施 在对策拟定过程中,QCC小组所有成员群策群力,针对3个真因开展了头脑风暴,依据“5W2H”原则,找出解决问题的对策,再就每一对策依可行性、经济性、效益性三方面进行打分,每项对策的满分为155分,选取总分大于124分的对策进入对策实施,最终汇总为3个对策群。

1.2.6.1 改用caprini风险分层评估表 原有的肺栓塞评估表分为<10分或≥10分两种,很少有患者能够评分≥10分,因此区分高风险患者形同虚设;改用针对外科手术患者的caprini风险评估表,有效区分了低危、中危、高危、极高危风险患者;同时在病历首页上对四级不同风险的患者用不同颜色的标记牌加以区分,标识醒目,起到有效警示作用;针对新使用的caprini风险评估表,VTE小组组长在全院范围内进行培训,统一了标准,确保了评估的一致性、准确性。

1.2.6.2 制订围术期早期活动方案 预防静脉血栓知识宣教贯穿于整个围术期,在患者入院、术前、术中以及术后宣教中均增加了防血栓的知识,时刻提醒患者及家属加强血栓的预防;术前就开始指导患者进行预防深静脉血栓保健操的锻炼,并检查患者是否掌握;术后督促患者及时、有效地完成保健操,3次/d,20~30 min/次;制订了术后患者早期活动方案,具体内容包括早期被动运动及早期下床主动活动,尤其是术后在责任护士干预下进行早期循序渐进活动,既保证了患者早期下床活动的安全性,又确保了该方案易被患者接受,可操作性强。

1.2.6.3 建立多学科、多团队VTE防控机制 在医务科的主导下,联合胸外科、肺循环科、呼吸科、超声科四大科室对本院已发生的高危肺栓塞案例进行深入的分析讨论,落实整改;在信息科的协助下,建立了医护信息系统联动,当责任护士评估患者的VTE风险评分≥3分时,主管医生一旦进入医院管理信息系统(hospital information system,HIS),点击该患者的医嘱界面,就会相应跳出“VTE高危(或极高危)预警,请密切关注!”的提示,提醒医生对患者进行综合评估后及时进行药物的预防;在手术室、胸外科病区共增添了12台间歇充气加压装置,确保了物理干预的有效实施。

1.3 评价指标 (1)有形成果 QCC活动前后患者肺栓塞的发生率。具备下列一条即可确诊为肺栓塞[6]:①肺动脉造影诊断;②核素肺通气/灌注扫描诊断; ③CT肺动脉造影(computer tomography pulmonary angiography,CTPA)或磁共振肺动脉造影诊断;④超声心动图直接显示血栓影;⑤由于条件所限或者病情危重没有进行确诊检查,可根据超声心动图、心电图、胸部X线、化验室检查并结合临床表现及危险因素综合考虑为临床诊断病例。(2)无形成果 了解QCC活动前后每名圈员的综合能力,自制圈员综合能力自评表,包含解决问题能力、专业知识、沟通协调能力、团队凝聚力、积极性、品管手法等6个方面,采用Likert 5级评分法(5分=非常高,4分=较高,3分=一般,2分=能力差,1分=非常差),能力求取平均分,并制作雷达图[5]。

2 结果

2.1 开展QCC活动的有形成果 对QCC活动实施前、中、后患者肺栓塞的发生率进行评价和比较,结果显示,实施后患者肺栓塞分发生率(0.42%)低于实施前(1.17%),差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 开展QCC活动的无形成果 将QCC活动实施前后圈员综合能力的评分进行比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。通过本次活动,圈员各方面的能力较活动前均有不同程度的提高,见图4。

表1 QCC活动实施前、中、后肺栓塞发生率的比较[n(%)]

χ2=-0.732,P<0.05

表2 QCC活动实施前、后无形成果评分的比较分)

图4 QCC活动前后团队综合能力雷达图

3 讨论

3.1 多学科合作的QCC活动能有效降低肺癌围术期肺栓塞发生率 肺栓塞作为肺癌围术期重要的并发症之一,其病残率及病死率高[7],高危肺栓塞90 d病死率更是高达30%~50%[8]。因此,对于直接威胁患者生命的肺栓塞,采取积极有效的预防措施至关重要,而最理想的方法是预防为主[9]。本研究采用多学科合作的QCC管理方法,以胸外科为主导,构建了以患者为中心,联合重症医学科、肺循环科、超声科等多个学科共同参与的多学科合作模式,在此模式中,各学科职责明确、分工协作,发挥各自的特长。针对肺癌术后肺栓塞发生的3个真因进行头脑风暴,从不同的角度出发,促使医、护、患三方共同加以重视;如由肺循环科制订的VTE风险动态分层管理措施,及时、准确地对住院手术患者进行评估,早期识别VTE高风险患者;由康复科医生和护士共同制订的早期运动方案,确保了患者早期运动的安全性及可操作性;胸外科医生和护士的无缝隙衔接,确保了物理预防措施与药物预防措施的有效结合。通过一系列措施的实施,使围术期肺栓塞的发生率由活动前的1.17%下降至活动后的0.42%,差异有统计学意义(P<0.05)。多学科合作模式已经成为全球医学领域的重要模式之一,这种既高度分化又高度综合的解决问题模式是目前国际上公认的有效的疾病管理干预措施。本研究将肺栓塞的预防前移,优化整合了多学科医疗资源,有效降低了肺栓塞的发生率,对临床护理和管理工作具有一定的指导意义。

3.2 多学科合作的QCC活动能为患者提供优质的医疗照护服务 针对评估不足、预防措施落实不到位等问题,本次QCC活动充分运用了群体智慧、团队精神的改进程序,通过轻松愉悦的现场管理方式,使圈员自发地参与管理,持续性提出问题,渐进性解决问题,在不断地深入问题中提升了诊疗水平,为患者提供了优质的医疗照护服务[10-11]。QCC活动的精髓就在于全员参与,采用科学的方法进行探索,解决相关领域出现的疑难问题[12-13]。本研究通过多学科团队合作的QCC活动,改变了各科人员的固化思维,全方位优化肺栓塞预控流程,活动中全体圈员发挥各自的特长,主动发现问题、分析问题、解决问题,改变了传统的被动工作的状况,不仅有效降低了肺栓塞的发生率,还大大提高了患者的生活质量。

3.3 多学科合作的QCC活动能提升各学科圈员的综合素质 多学科合作的QCC活动,圈员虽然来自于不同的学科,但是大家都是为了一个共同的目标而努力。不同学科之间思维的碰撞,相互的补缺,深入地探讨,拓宽了圈员专业知识的广度与深度,启发了圈员科研创新思维;不同学科之间的分工、合作、融合、统一,每一个学科的每一位圈员都在该活动中发挥着不可或缺的重要作用。多学科合作的QCC活动运用了多学科的群体智慧,使各学科基层员工自发地参与管理活动而提升服务品质,活动中每一位圈员的个人潜能都被充分地挖掘,各圈员解决问题能力、沟通协调能力、专业知识等综合素质也得到了提升。开展QCC小组活动后,圈员已撰写论文2篇,其中1篇SCI已被杂志录用;《预防深静脉血栓保健操》已成功申请专利一项。

4 小结

多学科合作QCC活动的开展,有效降低了肺癌围术期肺栓塞的发生率,减轻患者痛苦,提高了医院的诊疗水平;但是,多学科合作的QCC活动中仍存在着一定的不足,如各学科圈员专业素质不均衡,对当前医患关系有所顾虑以及各学科之间工作如何进一步更好地衔接,这些都需要我们在今后的临床工作中做进一步的完善。