基于生活质量的大都市郊区乡村性评价及空间自相关类型划分

2019-05-21任国平刘黎明管青春

任国平,刘黎明,管青春,孙 锦

(1. 湖南城市学院管理学院,益阳 413000; 2. 中国农业大学土地科学与技术学院,北京 100193)

0 引 言

乡村作为地理学研究的重要地理单元,是一个地域空间系统[1],其文化景观、社会功能、居民活动、生活观念等具有动态性、不整合性和相对性特点[2]。随着中国城镇化和工业化的快速推进,加速了乡村的结构和功能的改变,特别是东部沿海地区其农业产业结构、就业状况、生活方式和价值观念等特征发生了深刻的变化,乡村发展步入转型升级的新阶段[3]。乡村发展是区域人口、空间、社会和经济综合转型的过程[4]。从农村居民的角度,乡村发展是内生于工业化和城市化相互耦合的一种微观行为[5];乡村工业化凭借其强大的经济改造能力改变着乡村人口的身份特征、就业状况和生活收支结构,助推了乡村城镇化的进程[6];快速城镇化以其对乡村地域的人口、空间、社会等环境的改变[7],以及城镇文化、生活方式和价值观念向乡村扩散,深刻影响着乡村工业化的步伐[8]。生活质量作为衡量居民生活水平与状态的多维综合概念,农民作为其主体,不仅是乡村转型重要的构成要素,也是主要的调控者;以人为本,以乡村居民生活质量为导向的乡村研究是重要的研究方向[9]。“自上而下”的工业化出城入乡和“自下而上”的城镇化辐射扩散的区域耦合过程是实现乡村转型发展的有利杠杆,是提升居民生活质量的重要保障[10]。然而,上述过程也对乡村地域产生极大的冲击,导致城乡界线趋于模糊和乡村地域自明性不断消失[11]。在此背景下,从农村居民生活质量的角度如何分析乡村发展程度及其分异格局以揭示乡村发展的差异;如何划分乡村发展类型以实现对乡村发展现状的客观描述,指导乡村多元化发展;成为乡村地理学研究的重要问题。乡村性(rurality)作为刻画乡村发展水平和揭示乡村内部差异的重要指标[12],对其进行科学研究既可以判断乡村发展程度,也可表征城乡间的差异,对协调城乡间发展关系和统筹城乡发展具有重要的作用[13]。

乡村由于自然资源、社会文化、经济发展的地域差异,使得乡村的发展程度和类型各异,而乡村性指数(rurality index)则可分析不同乡村发展程度差异[7]。自1977年Munkejord构建乡村性指数对乡村性程度进行分析以来,通过乡村性指数研究乡村的发展问题是乡村地理学研究的核心[14]。学术界对乡村性研究经历了对乡村本质、价值观念和行为模式逐步转变的过程[15]。从乡村本质特征出发,基于农业生产的核心地位,学者采用城乡二元分割观念对乡村进行评价[16]。随着农业在国民经济中重要性下降和人口结构变化,在资本重构的作用下乡村区域摆脱了传统城乡边界,具有明显的去空间化倾向,乡村性研究逐渐由生产性空间向消费空间转变,学者更多关注乡村性的形成机制和过程[17]。

国内学者张小林较早运用乡村性对中国乡村进行研究,从城乡一体化角度采用城市化高低作为参照判断乡村性的程度[1]。此后国内学者关于乡村性的研究主要集中在以下方面:1)关注乡村性的测评和应用。研究主要集中于从乡村功能[7]、乡村经济在社会经济中的地位[18]、城乡一体化思路[19]、乡村特征[20]、乡村对区域的作用[21]等方面构建乡村性综合评价体系对乡村发展程度、类型差异[19]、乡村性与乡村转型耦合关系[21]开展研究。2)关注乡村性演变趋势和驱动机制。研究集中于对不同时间节点的乡村性时空差异[13,22]、乡村性影响因素[11,23]、乡村性驱动机制[20,24]等开展研究。3)研究方法多集中于线性加权求法[24]和 ESDA探索空间法[11,12]。4)研究多以大尺度的区域[18,25]和特定的经济生态区为主[24,26-27]。总体而言,对于乡村性研究已经日趋完善,为切实提升乡村管理和完善其多元化发展提供了理论基础和科学支撑,但仍存在以下不足:1)通过强调农业要素对乡村性程度进行评判值得推敲。以农业经济为主导构建的乡村性评价指标体系意味着乡村性指标被人为事先设定,但在现代乡村经济和社会功能多元化背景下意味着城乡的二元分割,造成乡村性被认为是不证自明和绝对的区域。2)乡村发展的居民生活本质被忽略。乡村发展是内生于工业化和城市化相互耦合的一种微观行为,工业化和城市化作为乡村发展的驱动因素,居民生活质量提升是乡村发展的本质,三者相互促进,相互影响。然而,在现代资本积累重构的去空间化作用下,忽视居民生活质量在乡村生产和消费网络中所处的结构位置和本质,造成对乡村性的认识平面化和单维度。3)对乡村性空间集聚特性考虑不足。乡村性作为空间实体,被赋予了特定的空间属性,空间上表现出一定的集聚和分散特征,而以乡村性指数聚类划分乡村性类型无法反映空间上的连续性和关联性,造成乡村性类型人为的割裂,使得乡村发展措施的区域针对性不足。4)对微观尺度的乡村性研究不足。以不同尺度开展乡村性研究呈现的趋势和研究结论可能不同[20]。从微观尺度开展对乡村性研究更能揭示乡村发展差异和所面临的实际问题,以提出因地制宜的乡村多元化发展措施。鉴于现有研究的不足,本文尝试从反映居民生活质量角度构建居民日常生活收支的乡村性指标体系对村域评价单元的乡村性进行评价;在此基础上以乡村性空间集聚和离散特征对乡村性类型进行划分。

1 研究区概况

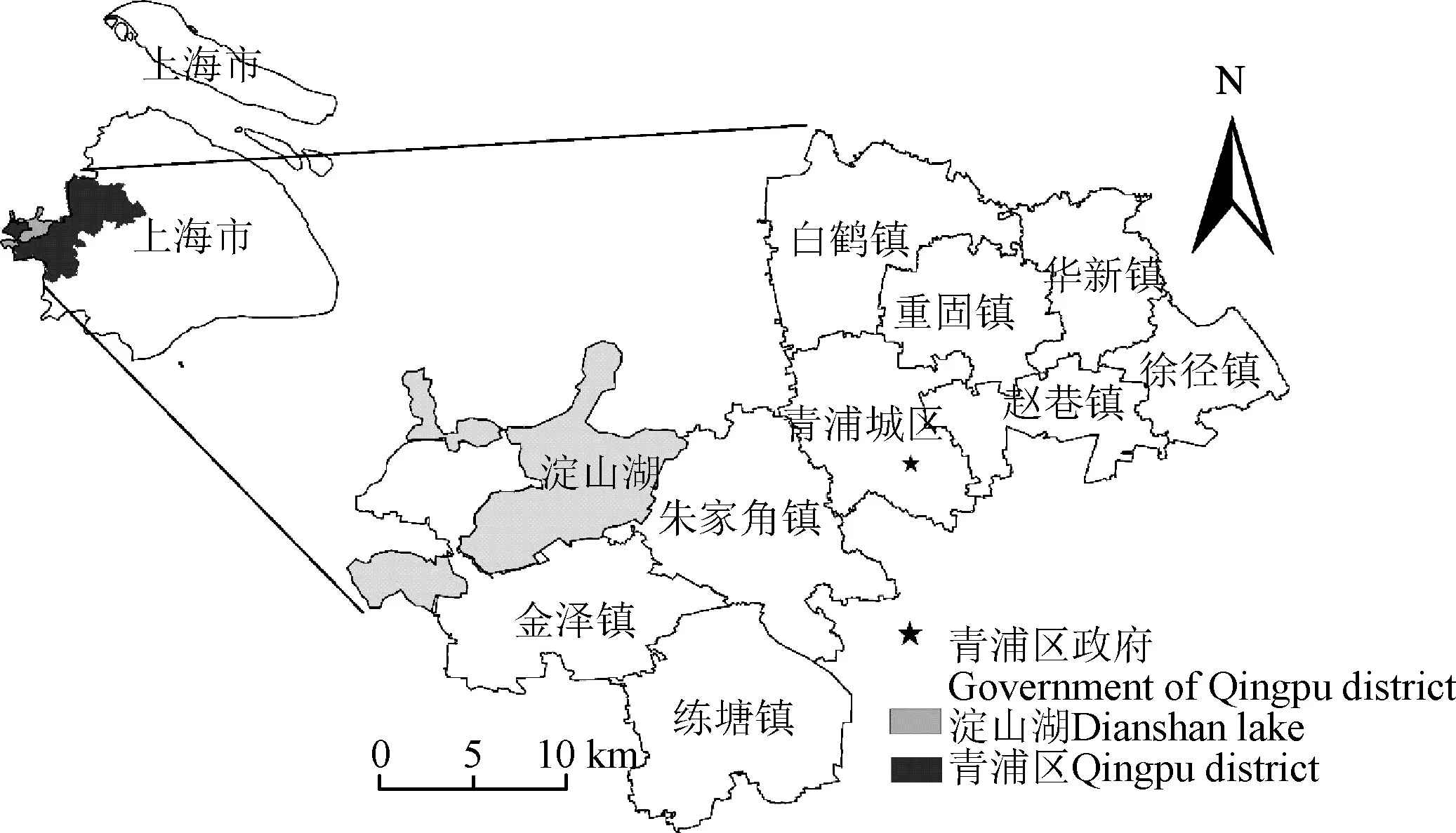

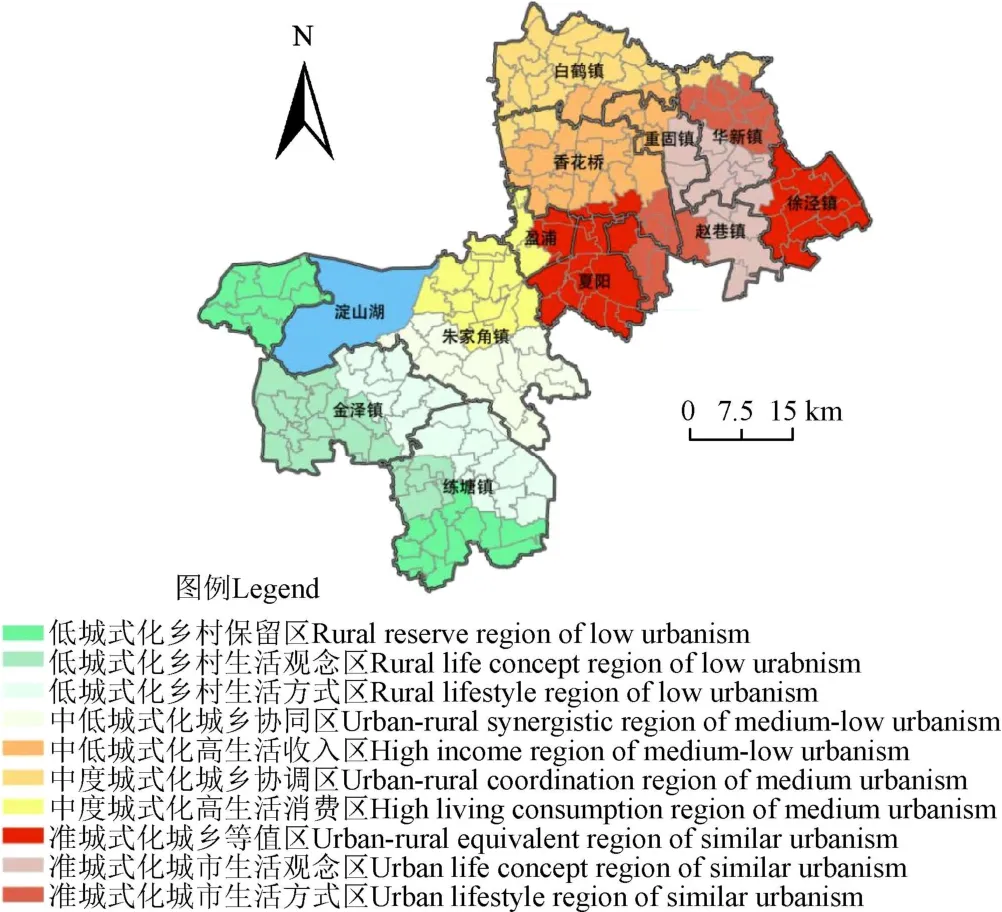

青浦区位于 120°53′E-121°17′E 和30°59′N-31°16′N 之间,地处上海市西南部,太湖下游,黄浦江上游,总面积 668.54 km2,地形东西两翼宽阔,中心区域狭长,紧邻上海市核心经济商贸区,地处长江三角洲经济圈的中心地带,具有承东启西、东联西进的枢纽作用和对华东地区的辐射作用(图1)。

图1 上海市青浦区区位图Fig.1 Location of Qingpu district in Shanghai

青浦区地势平坦,为平原感潮河网地区,平均海拔为2.8~3.5 m,全区日平均气温17.6 ℃左右;2016年青浦区实现地区生产总值 798.55亿元,农业总产值 17.65亿元,工业总产值 445.83亿元,三大产业比例为1.6:58.6:39.8。据统计到2016年末,青浦区总人口49.68万人,其中,非农业人口 34.89万人,占人口全区人口总数的70.23%;城乡居民人均可支配36 188元,其中农村居民人均可支配收入为23 773元,城镇居民人均可支配收入为40 730元。上海市作为中国经济最发达的国际性大都市之一,其城郊的青浦区在优越的区位条件、快速城镇化和工业化外力的驱动下,乡村发展程度和居民的生活状况不一且发展类型多样;因此,选择该区域开展乡村性研究具有典型性。

2 研究方法及数据来源

2.1 乡村性评价指标体系

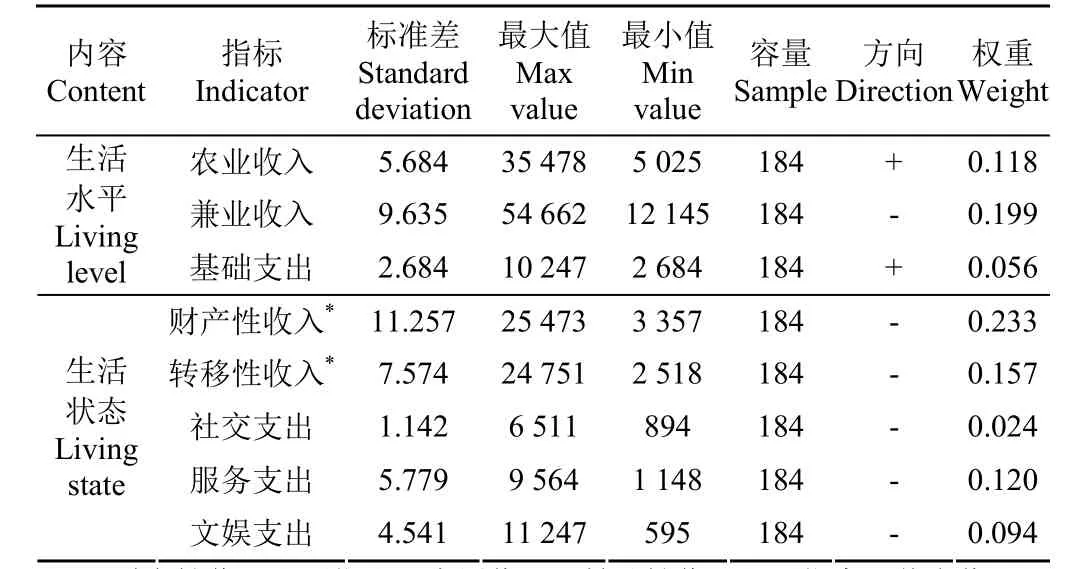

生活质量提升作为乡村发展的本质,是工业化和城市化生活方式和价值观念向乡村辐射和扩散的过程。国内外人类学和社会学研究中已采用生活开支对城市性进行评价,发现居民日常生活开支对居民的认知感和城市生活质量具有显著的影响[28]。研究借鉴居民日常生活开支对城市性影响的思路,将其引入到乡村性评价指标体系中,构建了基于生活质量的日常生活收支指标体系开展对乡村性评价。研究从生活水平和生活状态 2个方面构建基于生活质量的乡村性评价指标体系(表1)。

2.2 乡村性评价及等级划分

1)指标标准化。由于乡村性评价指标属性及正负取向差异,需对各指标进行标准化处理。研究采用极差标准法将收支指标进行归一化处理,计算公式见文献[29]。

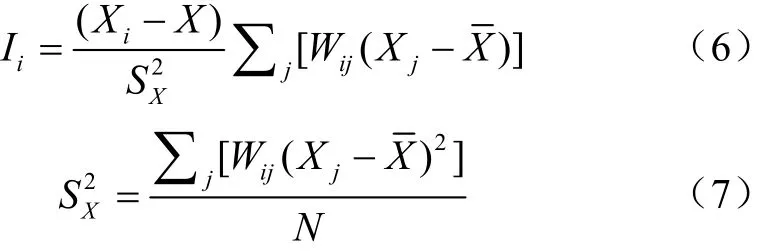

2)权重确定。为克服因指标差异过小造成对乡村性的评价的影响,研究采用客观赋权法中的因子分析法确定乡村性各评价指标的权重[8],公式如下

式中Wi为各主成分的权重;Ci为主成分贡献率。

3)乡村性综合指数计算。研究采用综合评价法计算乡村性综合指数[11]。结合指标的标准化值和权重,计算青浦区2016年乡村性综合指数,公式如下

式中RI为乡村性综合评价值,数值越大则乡村性越强;wi为评价指标的权重;fi为指标标准化后的值。

4)乡村性等级划分。城乡系统作为一个有机整体,乡村性和城市性两者存在对立和统一的关系[1]。因此,为衡量乡村性指标的高低使其在不同的区域具有可比性应以城市为参照单元,采用城市性的标准对比以在统一的框架下反映其社会经济发展的差异[22]。故研究采用乡村性指数与城镇化率的比值来划分乡村性等级。

5)乡村性分异指数构建。乡村性指数是区域发展程度大小的表现,为了便于对不同区域乡村性进行比较,以验证乡村性类型划分的结果,研究构建乡村性分异指数对青浦区乡村性指数空间差异进行分析,公式如下

式中 D为乡村性分异指数,RI1为标准化乡村性指数的平均值,n评价单元个数。

表1 2016年青浦区乡村性指标的描述性统计分析Table 1 Descriptive statistical analysis of indicators of rurality capital in Qingpu district in 2016

2.3 乡村性空间类型划分方法

空间自相关分析作为地统计学基本空间统计分析方法,由Anselin[30]提出。该方法主要研究地理要素之间相关性,识别要素空间集聚和离散特征[31]。空间自相关分析包括全局空间自相关和局部空间[32]。

2.3.1 全局空间自相关

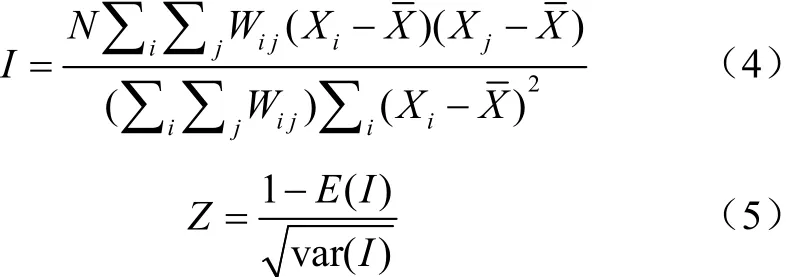

全局空间自相关能够反映空间邻域单元属性值的相似程度,注重检验区域整体上属性值的聚合和离散程度。研究采用全局Moran's I统计量分析空间数据的相似性,公式如下

式中N为区域行政村总数,Wij为空间权重,Xi和Xj分别是区域 i和 j的属性;X属性均值。Z为标准化统计量的阈值;E(I)为观测变量自相关性的期望值;var(I)为方差。

研究运用全局Moran's I统计量验证区域生态系统服务供需指标空间依赖程度,Moran's I统计量在[-1, 1]之间,I>0代表空间属性值呈正相关,趋于空间聚合特征;I<0代表空间属性值呈负相关,趋于空间离散特征;I=0代表没有通过显著性检验,趋于空间随机分布特征。研究采用 Z值开展显著性检验。当 Z≥1.96或Z≤-1.96(α=0.05)时,代表区域生态系统服务供需指标在空间上存在显著的相关性[33]。

2.3.2 局部空间自相关

局部空间自相关是对区域局部的属性值分布的空间自相关程度进行分析,以图示化直观展现属性值局部关联特征。研究采用局部 Moran's I统计量和 LISA(Local indicator of spatial association)统计量进行分析。公式如下

式中 SX2是方差,对j的累积区域不包括区域i自身。将局域 Moran指数显著性结合 Moran散点图,通过“Moran显著性图”进行可视化,表示出不同象限区域分布和 LISA显著区域。研究对区域生态系统服务供需指标进行局部空间自相关分析,采用构建指标 LISA集聚图分析区域生态系统服务供需指标的空间位置异质性。将区域局部空间相关性按照HH(高高型)、LL(低低型)、HL(高低型)、LH(低高型)和NN(非显著相关型)分成5种不同类型[34]。

2.3.3 乡村性空间类型划分流程

为实现都市郊区乡村性综合评价和类型划分目的,研究基于生活质量理论,构建表征生活质量的生活收支指标体系,采用极差标准法对收支指标进行归一化处理,采用因子法确定评价指标的权重,运用综合评价法计算乡村性综合指数,采用城乡指标对比分析法划分乡村性等级,实现对都市郊区 184个村级行政单元的乡村性评价;在此基础上运用 GeoDa095软件对评价单元的乡村性指标采用的空间相关性分析,以局部空间集聚特征为依据,通过空间叠加产生的组合类型划分2016年青浦区乡村性类型,根据构建的乡村性分异指数对划分类型进行检验,并提出针对性管理措施。

2.4 数据来源与处理

研究采用的地理空间数据来源于上海市规划与国土资源局提供的 2016年 1:5 000土地利用现状图,采用ArcGIS提取村级行政单元的行政界线。生活收支数据来源主要有3个方面:1)社会经济统计数据。研究关于青浦区和11个乡镇和街道的生活收支数据主要来源于2017年的《青浦区统计年鉴》、《青浦区统计汇编》、《青浦区国民经济资料汇编》、《青浦区农业统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》等。2)部门调研数据。研究对 59个村级评价单元的生活收支数据主要来源于对青浦区农业委员会、青浦区农经站、乡镇和街道办事处、村委会的管理人员进行调研,结合《青浦区农业统计年鉴》和《青浦区去社会经济报告》获取。3)固定观察点农户数据。通过青浦区农业委会获取全区2016年固定观察点农户数据758份,经分区统计得到92个村级评价单元的生活收支数据。4)农户调研数据。课题组采用参与式农户调研,对村级评价单元采用随机方式(每村随机调研 4户,共计736份,其中有效问卷689份),获取生活收支数据。调查问卷由“家庭成员构成情况、土地情况、农户家庭生产经营情况、出售农产品情况、购买种植业生产资料情况、家庭全年收支情况、医疗教育状况、兼业状况、文娱状况、社交状况”10部分构成。

研究数据处理:1)为克服数据差异过小导致局部空间自相关分析结果辨识性差的问题[35],研究采用共轭性原则,以行政村为空间统计单元。结合青浦区行政区划,为了避免区划异常对分析的影响,研究将青浦区农场和林场分别归入邻近的行政村,最终确定青浦区乡村性评价单元为184个村级行政单元。2)根据《上海市青浦区土地利用总体规划(2006-2020年)》对区域划分的要求将青浦区划分为 3个区,其中夏阳、盈浦和香花桥为青中区域,金泽镇、朱家角镇、练塘镇为青西区域,徐泾镇、重固镇、白鹤镇、赵巷镇、华新镇为青东区域。3)考虑到孤立点或噪声点对数据产生影响,采用探索性数据分析法对离群值剔除,以降低基础数据中噪声点影响[36]。4)个别评价单元缺失剔除的数据借助SPSS软件进行插补处理[24]。5)兼业收入采用经营性收入表征,基础支出采用人均食品支出、人均衣着支出、人均居住支出和人均家庭设备用品支出之和表征,社交支出采用交通通讯支出表征,服务支出采用商品服务支出和医疗保险服务支出之和表征,文娱支出采用教育文化娱乐支出表征,财产性收入主要指出租房屋收入,转移性收入主要指离退休金收入。6)在空间数据处理中,为克服空间权重出现比例效应而导致数据估算精度降低产生的结构特征不明显问题,研究采用Rook邻接原则确定空间权重[37]。

3 结果与分析

3.1 乡村性指数分布特征

采用公式(1)和(2)对青浦区 184个评价单元的生活收支指标标准化值进行计算,将得到的结果采用自然断点法将其划分成4个等级,结果见图2。根据评价结果,该区乡村生活水平指数范围为[0.127,0.525]且呈现由东向西递增的空间格局。乡村生活水平指数四等区(高值区[0.449,0.525])主要分布在青西的金泽镇和练塘镇;乡村生活水平指数一等区(低值区[0.127,0.246))主要分布在该区的盈浦-夏阳-赵巷镇-徐泾镇的中心轴线上;乡村生活水平指数中值区[0.246,0.449)主要分布在该区中部的朱家角镇和北部的白鹤镇。而乡村生活状态指数范围为[0.124,0.519],空间上呈现由西向东递减的空间格局。乡村生活状态指数四等区[0.476,0.519]主要分布在青东和青中的徐泾镇、华新镇、盈浦和夏阳;中值区[0.253,0.476)主要分布在该区北部和西南部的白鹤镇、香花桥、金泽镇和朱家角镇;低值区[0.124,0.253)主要分布在南部的练塘镇。

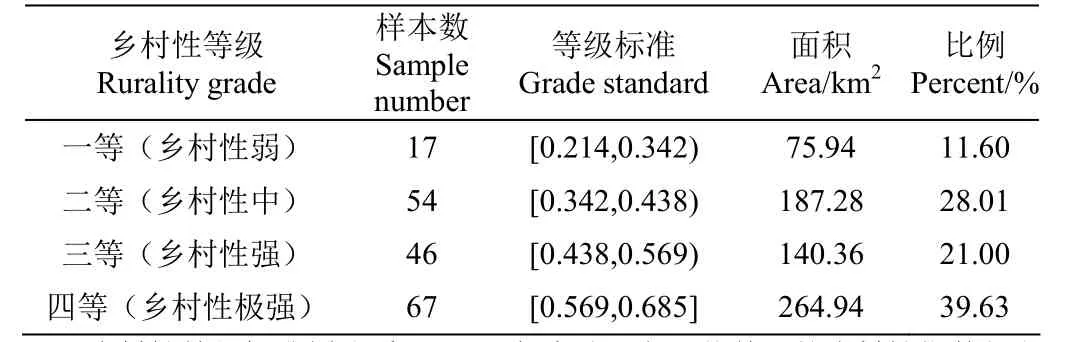

根据乡村生活水平和状态指数评价结果,采用公式2计算青浦区乡村性综合指数,将评价结果采用自然断点法进行等级划分,结果见表2和图2c。依据评价结果青浦区乡村性指数和等级呈现明显的区域差异,主要表现为乡村性由东向西逐渐递增。乡村性弱的一等区[0.214,0.342)17个评价单元总面积为75.94 km2,占区域总面的 11.60%,主要分布在东部和中部的夏阳和徐泾镇;乡村性二等区[0.342,0.438)54个评价单元总面积为187.28 km2,占区域总面积的 28.01%,主要分布在中部偏北和东北部的香花桥和华新镇;乡村性三等区[0.438,0.569)46个评价单元总面积为140.36 km2,占总面积的 21.00%,主要分布在中部和北部的白鹤镇和朱家角镇;乡村性极强的四等区[0.569,0.685)67个评价单元总面积为264.94 km2,主要分布在青西的金泽镇和练塘镇。

表2 2016年青浦区乡村性等级标准Table 2 Classification criteria of rurality in Qingpu district in 2016

3.2 乡村性空间自相关结果

3.2.1 全局空间自相关结果

为实现基于局部空间自相关的乡村性空间发展类型划分,需先对青浦区 184个评价单元的生活水平、生活状态和乡村性采用 GeoDa095软件进行全局空间自相关分析。全局空间自相关检验结果显示,2016年青浦区评价单元的生活水平、生活状态和乡村性Moran's I值分别为0.668 6、0.701 8和0.852 1;在5%显著性下,Z值分别为9.557 5、11.254 7和7.665 8,均高于临界值1.96,通过显著性检验。全局空间自相关检验结果表明 2016年青浦区 3个指标的空间分布存在显著的正相关,空间上呈现集聚分布状态;可对 3个指标进行局部空间自相关分析。3个指标在空间上的集聚分布特征也进一步验证了采用空间自相关对乡村性空间发展类型进行划分的科学性。

图2 2016年青浦区乡村生活水平指数、生活状态指数和乡村性综合指数空间分布Fig.2 Spatial distribution of living level index and living state index and compositive index of rurality in Qingpu district in 2016

3.2.2 局部空间自相关结果

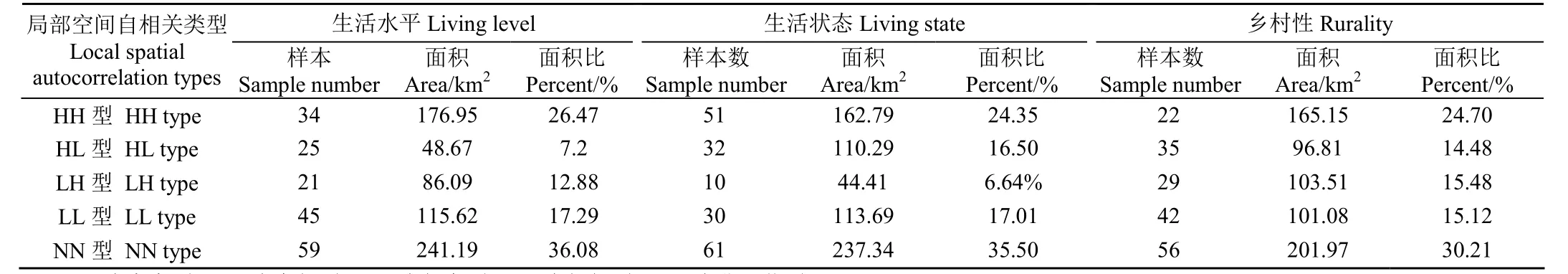

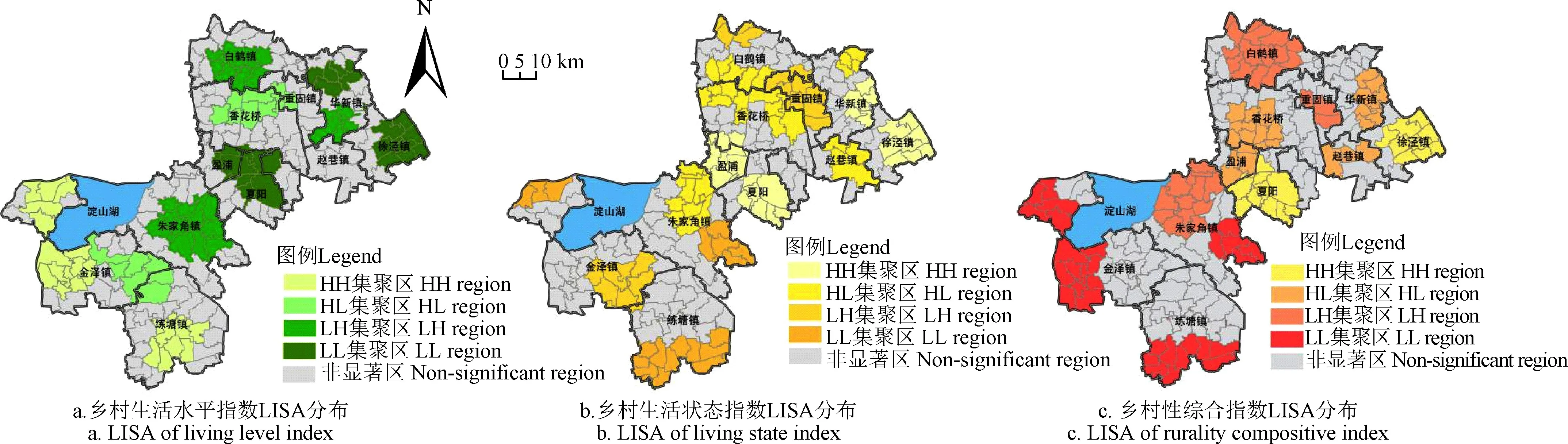

在对青浦区 184个评价单元进行全局空间自相关检验的基础上,运用LISA图对局部Moran's I值进行空间显化。由表 3可知,生活水平、生活状态和乡村性的局部空间分布模式为,在 95%的置信区间下该区多数评价单元的 3个指标的局部空间自相关类型表现为非显著性(NN型),其对应的 LISA(local indicator of spatial association)空间集聚图,见图3。

表3 2016年青浦区乡村性评价指标局部空间自相关类型统计表Table 3 Statistics of local spatial autocorrelation types of rurality in Qingpu district in 2016

图3 2016年青浦区乡村性局部空间自相关分布Fig.3 Local spatial agglomeration of rurality in Qingpu district in 2016

根据局部空间自相关结果,该区的 5种自相关类型均呈块状分布。其中,乡村生活水平的 NN型的评价单元个数为59个,占区域总面积的36.08%;LL型集聚区的评价单元面积为 115.62 km2,主要分布在青中的盈浦和夏阳,以及青东的徐泾镇和华新镇;LH型集聚区的评价单元占区域总面积的12.88%,主要分布在华新镇的南部和朱家角镇的中部区域;HL型集聚区的评价单元为25个,主要分布在香花桥的北部和金泽镇的东南部;HH型集聚区主要分布在青浦区西部的金泽镇和练塘镇,评价单元个数为34个,面积为176.95 km2,占区域总面积的26.47%(图3)。

乡村生活状态指数空间上呈现东高西低的格局。其中,HH型集聚区主要分布在中部和东部的盈浦-夏阳-徐泾镇和华新镇的空间轴线上,评价单元数为 51个;HL型集聚区的评价单元为32个,主要分布在朱家角镇的北部、香花桥的北部和白鹤镇的南部区域;LH型集聚区面积为 44.41 km2主要分布在重固镇和金泽镇的南部;LL型集聚区分散分布在金泽镇的北部、朱家角镇的南部和练塘镇的南部区域占区域总面积的17.01%(图3)。

2016年青浦区乡村性综合指数空间上呈块状分布,且东西差异明显。其中,HH型集聚区的面积为 165.15 km2占区域总面积的24.70%,主要分布在金泽镇的西部、朱家角镇的南部和练塘镇的南部区域;HL型集聚区评价单元的个数为35个主要分布在朱家角镇的北部、白鹤镇和重固镇的南部区域;LH型集聚区占区域总面积的15.48%,主要分布在青东的华新镇、赵巷镇和青中的香花桥和盈浦等区域;LL型集聚区面积为101.08 km2占总面积的 15.12%主要分布在夏阳和徐泾镇(图 3)。结合青浦区实际分析乡村性呈东中西空间差异的主要原因:1)青中区域经济快速发展导致乡村性弱。青中区域的夏阳、盈浦和香花桥为该区的政治、经济和文化中心,城镇化水平较高,在多年的快速经济推动下,该区的社会生活水平一直处于前列。其中,夏阳的城南村乡村生活水平最低为 0.782 1,而塔湾村的乡村生活状态最低为0.665 2。2)青东区域受上海市经济辐射和功能转移影响而乡村性弱。徐泾镇和华新镇在承接上海市人口导入和产业外溢功能转移中居民的兼业收入、转移收入和财产性收入高而农业收入低,其中农业收入最低的为光联村;同时受都市生活方式的影响,该区的乡村居民生活状态低。3)青西区域作为上海市生态与水源保护地乡村性强。金泽镇和练塘镇作为都市郊区传统的农业区,其农业收入占主导地位,在生态保护和禁止大规模开发的前提下该区域的而兼业收入等最小;朱家角镇作为农业生态休闲旅游区,其农业收入和兼业收入占主导,而乡村生活状态仍处于较高的水平。

3.3 基于生活质量的乡村空间发展类型划分

研究在对青浦区2016年基于生活质量的乡村生活水平、生活状态和乡村性在184个评价单元LISA空间分布基础上,对 3个指标的集聚和离散区进行空间叠加,按照空间属性的异质性归并,并对 3个指标的空间集聚组合类型分区统计,得到乡村性空间发展类型(图3)。1)为体现局部空间自相关类型的含义和类型区域集聚内涵,研究将集聚组合类型的评价单元阈值设定为 5个[38]。2)类型划分遵循综合性、主导型和共轭性原则对青浦区184个评价单元进行归并。3)根据区域发展理论,区域间存在扩散或极化效应,局部空间自相关的正相关类型(HH型和LL型)表征空间扩散效应,而负相关(HL型和LH型)表征空间极化效应[39]。因此,为更好的显示指标的空间相关特征,根据评价单元指标空间差异大小将扩散聚集区相邻的不显著性评价单元(NN型)划入HH型扩散区和 LL型扩散区;将极化聚集区相邻的不显著性评价单元划入HL型极化区和LH型极化区。

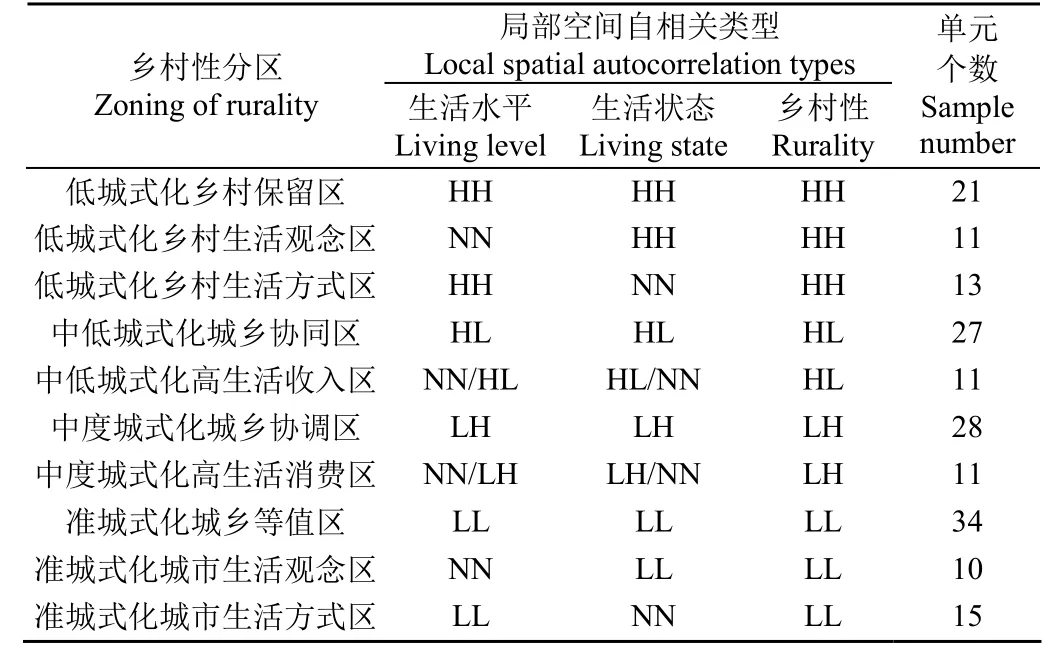

根据对青浦区2016年的乡村性生活水平指数、生活状态指数和乡村性综合指数空间叠加的结果,得到该区共出现16种空间自相关类型,按照集聚组合类型的评价单元阈值剔除7类评价单元较少的类型(表4),据此得到 9种空间自相关类型,分别为 HH-HH-HH型、HH-HH-NN型和 HH-NN-HH型,评价单元个数为 45个,面积为164.67 km2;HL-HL-HL型面积为131.70 km2,占区域总面积的19.70%;LH-LH-LH型评价单元数为28个;LL-LL-LL型、LL-NN-LL型和NN-LL-LL型评价单元数为59个,占总评价单元的29.95%。

表4 2016年青浦区乡村性局部空间自相关组合类型Table 4 Combination of local spatial autocorrelation types of rurality in Qingpu district in 2016

3.3.1 乡村性空间发展类型划分结果

区域发展的相关理论和实践证明,区域之间存在扩散或极化效应,可以缩小或扩大区域空间差异[39]。一般而言,正相关类型(HH型和LL型)可看成空间扩散效应的客观反映;而负相关类型(HL型和LH型)则是空间极化效应的体现。因此,在 2种效应的作用下,结合空间自相关集聚图,研究将 9类集聚非明显区进行分别合并得到基于生活质量的青浦区乡村性类型。

乡村作为一个有机的整体,每个区域都可以看成是城市性和乡村性的统一体,城乡之间是连续的[1]。因此,研究基于生活质量的内涵,结合辜胜阻先生根据沃斯的城市性理论提出的“城式化(urbanism)”概念,根据乡村性空间自相关类型对各类乡村性进行命 名。城式化是指乡村居民在生活方式和生活水平上接近城市,由城市的扩散效应实现,即随着时间的推移,城市特征(包括规范、价值观、生活观念、发明、创新等等)向非城市地区扩散[40]。根据乡村生活水平、乡村生活状态和乡村性空间自相关叠加结果,按照 3个指数主导型原则和城乡之间的关系类型得到青浦区乡村性分区10类,如图4和表5。

图4 2016年青浦区乡村性类型划分Fig.4 Zoning of rurality types in Qingpu district in 2016

表5 基于生活质量的青浦区乡村性类型区域划分Table 5 Zoning of rurality types based on quality of life in Qingpu district

1)低城式化类型。该种类型包含低城式化乡村保留区、低城式化乡村生活观念区和低城式化乡村生活方式区3种,评价单元的个数分别为21个、11个和13个;主要以HH型集聚为主(含HH型扩散区)。该类型区是乡村生活水平、生活状态和乡村性高分值集聚区,区域内居民的生活水平低,生活方式保持传统的农村收支方式,乡村性低且内部处于均值状态;该类型区主要分布在金泽镇和练塘镇,辖 45个评价单元,总面积为164.67 km2,占区域总面积 24.64%。该类型区主要位于青浦区的传统农业区,在农业产业发展和淀山湖水源保护区的双重目标下,依旧保持着农业区的居民生活状态,故乡村性高。其中,低城式化乡村保留区内居民的生活收支水平均低,以农业收入为主,转移收入低,社交、服务和文娱支出低,为都市郊区传统的乡村区域;低城式化乡村生活观念区内居民收支低,但生活水平指标高于生活方式指标,基础性支出程度高于社交、服务和文娱支出,主要分布在金泽镇的西部的东西村、金泽村等区域;低城式化乡村生活方式区内居民的生活状态指数高于生活水平指数,农业收入较低,服务支出和文娱支出较高,区域面积为42.36 km2,主要分布在主要分布在练塘镇东北部和金泽镇西部的育田村、莲湖村等区域。

2)中低城式化类型。该种类型包含中低城式化城乡协同区和中低城式化高生活收入区 2种,评价单元的个数分别为27个和11个;主要以HL型集聚为主(含HL型极化区)。该类型区是乡村生活水平、生活状态和乡村性指数中部高四周低,在空间极化效应的影响下,高值区域极易被低值区同化而演变成 LL集聚区。该区内中部乡村性较高,而四周乡村性较低,在产业政策、空间功能定位等因素的影响下该类型易转变为中度和准城式化区域;该类型主要分布在朱家角镇和白鹤镇,辖 38个评价单元,占全区域总面积的 24.96%。该内类型区主要为青浦区的旅游重镇(朱家角镇的周庄)和农业特色种植区(白鹤镇的草莓基地等),在郊区旅游经济和特色产业经济作用的拉动下该区的乡村性较低度城式化区有所下降。该种类型在同化作用和指标的贡献度差异影响下可分为中低城式化城乡协同区和中低城式化高生活收入区,面积分别为131.70和35.17 km2。其中,在乡村性强同化作用形成的中低城式化城乡协同区乡村性强,乡村生活水平较高,乡村生活状态较高,占区域总面积的 19.70%,主要分布在朱家角镇西部和白鹤镇北部的南新村、安庄村等区域;将 HL型极化区纳入而形成的中低城式化高生活收入区,居民生活水平较高但社交、服务和文娱支出较低,主要分布在白鹤镇的南部和香花桥区域。

3)中度城式化类型。该种类型包括中度城式化城乡协调区和中度城式化高生活消费区2种,主要以LH型集聚为主(含LH型极化区)。该类型区是乡村生活水平、生活状态和乡村性指数中部低四周高,虽然该区存在极化作用,但在乡村性 LL集聚型扩散作用下该类型易转变为准城式化区。该区辖 39个评价单元,总面积为126.94 km2,分布在香花桥、重固镇、赵巷镇和华新镇。该类型区内存在青浦工业园、张江高新区工业园、华新工业园为青浦区重要的园区经济圈,在工业产业经济的推动下,居民生活水平较高,兼业收入、财产性收入、转移收入均较高,城市性生活支出方式较高。由极化效应和扩散效应共同作用形成的中度城式化城乡协调区主要分布在盈浦、香花桥的五里村、万狮村等区域,占区域总面积的13.05%,主要特征为乡村性、乡村生活水平、乡村生活状态低;而由 LH型极化效应形成的高生活消费区占区域总面积的 5.64%,乡村性低,居民消费高,中部高四周低。

4)准城式化类型。该种类型包括准城式化城乡等值区、准城市化城市生活观念区和准城市化城市生活方式区3种,主要以LL型集聚为主(含LL型极化区)。该类型是乡村生活水平、生活状态和乡村性低值集聚区,区域内居民的农业收入低,兼业收入、财产性收入转移收入高,且社交、服务和文娱支出高。该类型区辖59个评价单元,总面积为 200.23 km2,为青浦区政治、经济和文化中心(夏阳和盈浦),同时涵盖紧邻上海金融核心区的徐泾镇,在城镇扩张和承接上海产业和人口转移作用下,该类型区的乡村性低。其中,准城市化城乡等值区表征乡村和城市特征几乎接近,主要分布在夏阳和徐泾镇,面积为 102.40 km2;由生活水平指标主导的城市生活观念区10个评价单元占区域总面积的6.88%,主要分布该区中东部的南崧村、方夏村、新木桥村等区域;由生活状态指标主导的城市生活方式区,类型区内乡村性低,但其居民生活方式与城市接近,总面积为51.82 km2,主要分布在东部的新丰村、章堰村、徐姚村、华益村等区域。

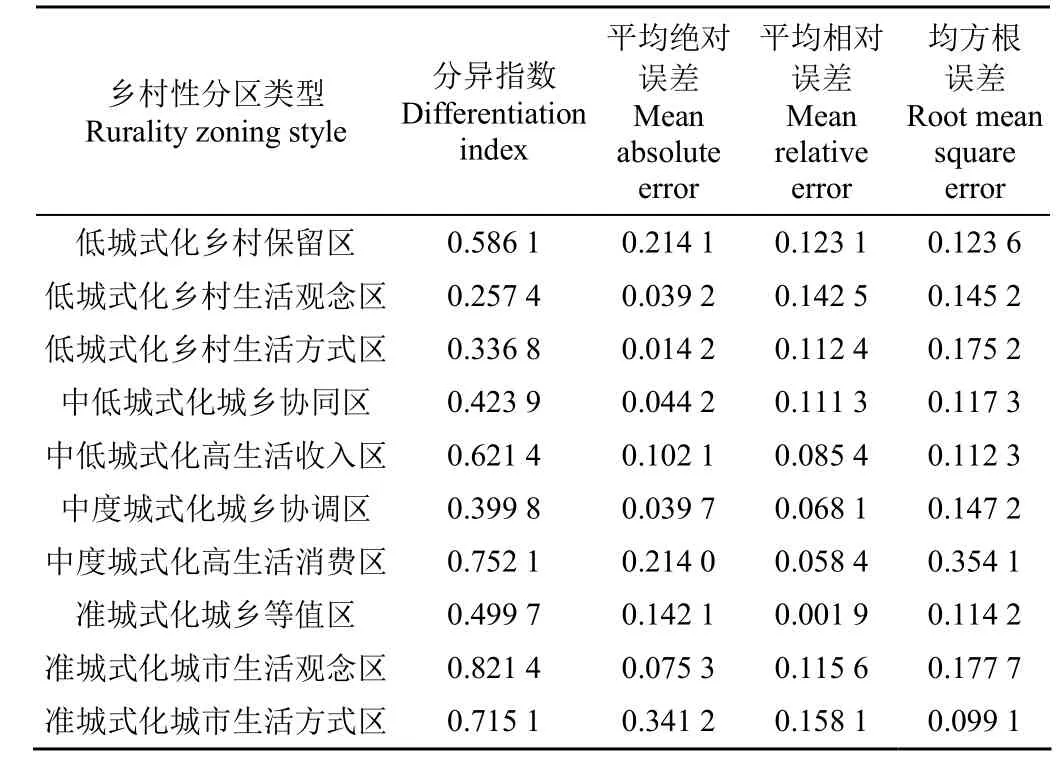

3.3.2 乡村性空间发展类型划分结果验证

为检验采用局部空间自相关方法对上海市青浦区2016年乡村性分区类型差异性和准确性,研究通过Eviews8.0软件,利用乡村性分异指数(公式3),平均绝对误差、平均相对误差和均方根误差 4个统计指标对乡村性综合指数构成的乡村性分区类型进行检验(表6)。

表6 青浦区乡村性分区结果验证Table 6 Validation of rurality zoning results in Qingpu district

通过检验结果可知,2016年青浦区乡村性类型等级间分异指数差异较大,而平均绝对误差、平均相对误差和均方根误差差异较小。10种类型分异指数平均变化率为45.21%;平均绝对误差、平均相对误差和均方根误差分别为2.35%、3.21%和2.86%。上述检验结果表明,采用局部空间自相关方法对乡村性分区一方面保证了乡村性的空间集聚性和内部的均质性(平均绝对误差、平均相对误差和均方根误差差异较小),另一方面乡村性分异指数在不同分区类型中保持了较大的差异(分异指数差异较大),上述结果也客观地验证了采用局部自相关对乡村性进行分区的科学性。

3.4 乡村空间类型发展方式

乡村性类型具有较强的地域适应性;因此,针对乡村性类型划分的结果采取因地制宜的对策和差异化的管理措施,对实现乡村的可持续发展具有重要的意义。

1)低城式化乡村保留区-保护发展。该类型乡村性、乡村生活水平、乡村生活状态极高且依托良好的农业生产条件和环淀山湖生态保护屏障,成为保护生态资源的核心地带。对该类型区域主要采用保护发展方式,依托都市郊野公园和土地综合整治工程改善乡村经济的生态质量、优化区域空间结构,提升生活品质,以满足居民生产生活需求;以农村集体建设用地减量化推动低效工业用地的退出和闲置居民点的归并,以提高区域的生态品质形成功能复合的乡村生态空间;通过农业产业结构调整、生态补偿和村庄提质改造,实现生产力提升;通过利益反哺的造血机制,减少恶性生计活动对生态系统的干扰,保护环湖生态系统[29]。

2)低城式化乡村生活观念区-集中发展。该类型乡村性极强和乡村生活状态高成为具备发展规模农业条件地区主导的村镇建设和聚落空间体系完善的多种形式的农业规模经营区域,引导农业人口的集中居住,以促进新型农村社区体系建设;结合居民的生产生活需求对空心村进行整治,完善人口集中居住区的公共服务和基础设施体系建设,增强乡村发展的软实力。

3)低城式化乡村生活方式区-整治发展。该类型乡村性极强且乡村生活水平高,主要以传统农业为主导的远郊型乡村为主。区域内农民处于稳定的农业生产状态,农业收入较高,基础性支出主导;应强化农用地管理和生态保护,培育特色种养农业,维持生态涵养区的乡村地域特色和聚落传承脉络,结合国家乡村振兴战略推动美丽乡村建设。

4)中低城式化城乡协同区-引导发展。该类型乡村性强,乡村生活水平较高,乡村生活状态较高,中部高四周低;同时该类型地处城市边缘,具有优越的区位条件且乡村经济富足。该类型为培育发展的城郊结合部,通过建设城市-郊区的内外联系轴线,将城乡要素进行交互;积极开展土地用途转换以盘活农村建设用地;进行聚落空间调整以显化其资产价值;加快城区基础设施建设和公共服务向该区延伸以提升居民的生活质量。

5)中低城市化高生活收入区-极化发展。该类型工业化程度高和园区经济活跃,且乡村性呈现中部高四周低的空间格局。由于该类型对居民收入指标赋予高值,城市化的潜力较大,将成为该区域人口集聚中心和农民空间转移的核心承接区。应完善地域空间功能和中部核心村的职能,引导农村居民向中心村分级集中,促进中心村的功能升级,形成村域功能明显和区域功能复合的乡村功能层级体系,最终形成网络化、辐射性和高流通的核心-边缘地域格局体系。

6)中度城式化城乡协调区-均衡发展。该类型乡村性、乡村生活水平、乡村生活状态低,依托特色种养的产业经济、龙头产业和城市边缘的优良区位条件形成城乡协调区。应立足于区域的乡村资源基础和城市辐射的影响,构建一村一品、一乡一业、城乡联动、城郊协调的均衡发展方式。通过城市的交通网络、公共服务延展、工业产业转移等,形成城乡一体化的连绵体系,促进宜工宜农的均衡发展格局。

7)中度城式化高生活消费区-嵌入发展。该类型呈现中部低四周高的“大马拉小车”格局,乡村性强的区域环绕低值区,乡村的完整性被切割和分割,呈现出零散的空间状态。在名胜古迹和旅游经济的推动下居民生活消费高,为提升居民的生活质量应将其纳入到城市规划和旧城改造中,将周边的乡村经济、文化、聚落风貌等嵌入旅游风貌的统一规划中,植入城市化的生活功能实现中心-边缘一体化发展,实现农村居民就地市民化。

8)准城式化城乡等值区-示范发展。该类型乡村性低且接近城市生活水平和状态,借鉴赛德尔基金会提出的等值化概念[41],即城乡不同类但等值的思想构建城乡等值区。在城乡等值发展理念下统筹城乡协调发展,实现城乡互动和区域产业、人口的合理集聚,发挥城镇的辐射作用;以公共服务设施均等化作为重要目标提升农村土地价值;推进农村的教育、医疗、文化、社会保障等建设水平,促进公共资源向农村配置,改善农村的生产、生活环境;提高农村居民的生产生活便利程度;通过加速农村工业化、推动农业产业化和农村经济的市场化,不断壮大农村经济,形成城乡等值的示范区。

9)准城式化城市生活观念区-多元发展。该类型乡村性低,城市生活观念强,传统的乡村特征随着经济的发展受到削弱;与之对应,其乡村空间功能由过去单一的农业生产和居住功能转变为集商贸、旅游、生产、休闲、疗养、产业等多功能复合为主。为凸显城市生活观念区的特性,根据生活质量的需求对乡村空间功能进行合理优化,即功能调整,功能的植入和功能的提升;重点提升生计维持功能,整合产业发展功能,植入生活品质提升功能;通过合理分配乡村功能空间,以就近实现乡村居民的学习、购物、休闲等服务,提升生产生活的便捷性;依据有效服务半径配置各类设施以提高公共设施利用的经济性;通过对聚落单元距离和规模的合理控制,促进单元间的互动流通。

10)准城式化城市生活方式区-疏解发展。该类型乡村性低,城市生活方式,具备优越的区位条件、特色产业布局、人口资源和完善的基础设施。受制于该区人口产业的高度集中,采取空间疏解、人口疏解和产业疏解方式实现居民生活质量的提升。分离与乡村发展相冲突且造成严重污染的工业产业,将高新技术产业、新兴产业和先进制造业集中布置,促进产业间的集聚效应,提高产业的创新能力,以实现生态保护、控制和恢复;通过对职住空间的疏解和合理设计,改善生态环境质量,创造公共文化活动空间,构建和谐的邻里环境以提升乡村舒适性;通过政府的优惠政策、重大项目配置、优质公共资源的提供实现集聚人口的疏解。

4 讨 论

研究以微观的村域评价单元划分乡村发展类型并提出针对性的发展策略,并为乡村发展提供了科学的指导和建议,但研究仍具有进一步延伸的可能性。1)研究基于生活质量理论从乡村生活水平和生活状态 2各方面构建了表征乡村性的收支指标体系,但生活质量是涉及经济、社会、文化、政治、生态等多方面的综合概念,其包含物质方面也包含非物质方面的内容。研究采用“替代法”仅通过居民支出数据(基础支出、社交支出、服务支出和文娱支出)表征生活质量的非物质方面,虽从数据可获得性的角度有研究采用过类似的方法开展分析,但在以后的研究中尽量考虑非物质指标对乡村性的评价。2)乡村性概念复杂多样,对其评价是一个复杂的系统工程。乡村性的大小受区域的自然、社会和经济因素影响;乡村性的变化同样受多种因素的影响。但研究仅从生活质量的角度采用时点数据对其进行评价而对乡村性的演变规律和驱动机制涉及较少,在后续的研究中应强化乡村性评价指标的代表性和全面性,对比不同时期乡村性变化特征和分析产生时空分异的内在机理。3)研究基于 GIS平台对数据进行收集和处理建立了反映青浦区乡村性的数据库,但对数据的更新以反映更加真实的乡村发展状态有待进一步深入;同时对 10种乡村发展的方式的操作性和个案的具体分析仍需深入。4)研究尚未发现与Cloke[16]研究中出现乡村性增强的结果。若出现乡村性增强的结果,乡村发展方式将有待进一步讨论,以采用适当的措施加强或减弱乡村性。

5 结 论

研究基于生活质量理论构建乡村性收支指标体系,采用城乡指标对比分析法划分乡村性等级,运用局部空间自相关方法对评价单元的乡村性指标进行空间相关性分析并通过空间叠加产生的组合类型划分2016年青浦区乡村性类型,并提出针对性管理措施。分析得到以下结论:

1)随着城市化和工业化的快速发展,城乡边界日益模糊,城镇文化、生活观念和价值观念逐渐向乡村扩散,乡村的独特主体性丧失,乡村地域的自明性逐渐消退。通过选取表征乡村居民生活质量的收支指标构建乡村性评价体系,并采用城乡指标对比以判定区域乡村性,是在城乡一体化背景下评判乡村发展程度的有效方法。

2)青浦区乡村性空间分异明显,表现为由东向西逐渐递增。通过对青浦区2016年乡村性综合指数和等级评价结果,乡村性一等区(弱)的总面积为75.94 km2,占区域总面的11.60%,主要分布在东部和中部的夏阳和徐泾镇;乡村性二等区(较弱)的总面积为187.28 km2,占区域总面积的28.01%,主要分布在中部偏北和东北部的香花桥和华新镇;乡村性三等区(强)的总面积为140.36 km2,占总面积的 21.00%,主要分布在中部和北部的白鹤镇和朱家角镇;乡村性极强的四等区的总面积为264.94 km2,主要分布在青西的金泽镇和练塘镇。

3)基于生活质量的青浦区乡村性类型多样且发展方式各异。以乡村性综合指数的局部空间集聚与离散程度划分乡村性类型,可将青浦区 184个村域评价单元划分为4个一级区和10个二级区,并针对乡村性类型划分的结果采取因地制宜的对策和差异化的管理措施。该研究结果丰富了乡村地理学理论,可为实现乡村持续发展提供科学借鉴。