Onlay法预防性置入补片可降低腹腔镜经腹会阴联合直肠根治术后远期造口旁疝发生率

2019-05-21苗建青张文波仓明明龚志刚

饶 敏, 苗建青, 张文波, 仓明明, 龚志刚

镇江市第一人民医院普通外科,镇江 212000

腹会阴联合直肠癌根治术(Miles术)是治疗低位直肠癌的标准术式之一,乙状结肠造口为其必要步骤。造口旁疝发生率在乙状结肠造口术后1年约50%,随着随访时间延长而升高[1-2]。2004年,Jänes等[3]率先报道一组随机对照研究,其在开放Miles术中采用sublay方法预防性置入聚丙烯轻量网片,5年随访结果显示,补片置入组造口旁疝发病率(12.3%)低于对照组(81%),两组均无感染、肠坏死及造口狭窄发生[4]。随后,国内尝试在开放Miles术中置入膨化聚四氟乙烯网片预防造口旁疝[5]。

随着腔镜技术的发展,Miles术逐渐在腹腔镜下完成。但是,受限于腹膜内补片昂贵的特点,目前国内鲜见在腹腔镜经腹会阴联合直肠癌根治术中预防性置入补片的报道。本研究对此进行初步分析,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择江苏大学附属人民医院普通外科2012年6月至2015年6月采用腹腔镜经腹会阴联合直肠癌根治术治疗的49例患者。其中,男性27例、女性22例,年龄52~77岁之间。接受预防性置入补片者21例(预设组),男性11例、女性10例;接受常规手术者28例(常规组),男性16例、女性12例。所有病例TNM分期为Ⅲ期及以下,预期寿命1年以上。收集患者年龄、性别、体质指数(BMI)、疝病史、糖尿病病史、慢性阻塞性肺病病史、术前诊断依据、术后病理结果等。本研究通过江苏大学附属人民医院伦理委员会伦理审查,所有受试对象均知情并签署知情同意书。

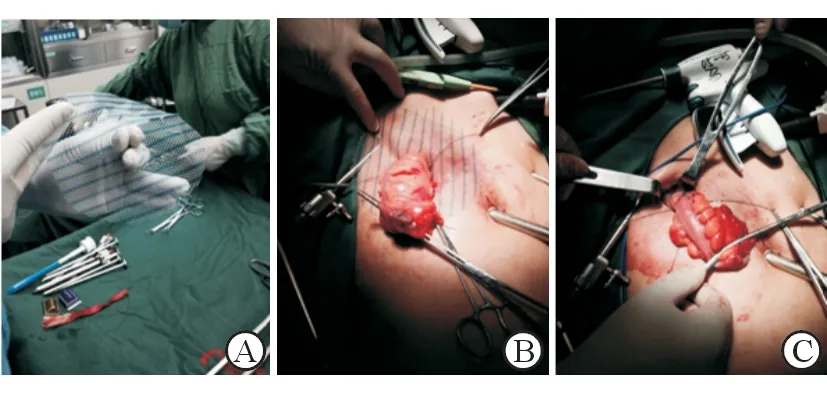

1.2 手术过程 按照中国结直肠诊疗规范(2015版),对术前诊断为低位直肠癌,确有手术指征者,拟行腹腔镜经腹会阴联合直肠癌根治术[6]。完善术前检查,排除肿瘤远处转移及预期寿命1年以内患者。腹腔镜经腹会阴联合直肠癌根治术手术操作参考相关文献[7]。两组均采用左侧经腹直肌造口(脐与左侧髂前上棘连线中内1/3处)法。补片置放方式:将强生超普 UltraPro 15 cm×15 cm网片裁剪成直径12 cm的圆形,中心位置取“十”字口,长度约2.5 cm,术中根据肠管直径适当调整;按预定造口位置,切除皮肤及皮下组织,游离腹直肌前皮下组织约12 cm,以置放补片;以“十”字切开腹直肌前鞘,钝性分离腹直肌,切开腹直肌后鞘及腹膜,拖出经切割闭合器离断的近端乙状结肠,将补片套入乙状结肠,置于腹直肌前并展平,确保肠管血供无障碍。将肠管逐层与腹膜、腹直肌前肌鞘及补片间断缝合固定,皮下置入负压吸引管并另戳孔引出,开放封闭的乙状结肠,将肠管黏膜与皮下连续外翻缝合,造口完成(图1)。

1.3 术后观察指标 术后第12、24、36个月复查腹部CT,记录造口最大直径。造口相关短期并发症:疼痛(数字评定量表法评分>3分),感染(包括补片感染),缺血坏死,裂开,周围皮肤感觉减退(与造口对侧皮肤痛觉、触觉、温度觉存在差异)。

图1 Onlay法置入补片

A:裁剪补片;B:将补片套入结肠;C:用Onlay法将补片平铺于腹直肌前

1.4 统计学处理 采用SPSS 19.0统计软件,计量资料比较采用t检验,计数资料比较采用Fisher精确概率法。检验水准(α)为0.05。

2 结 果

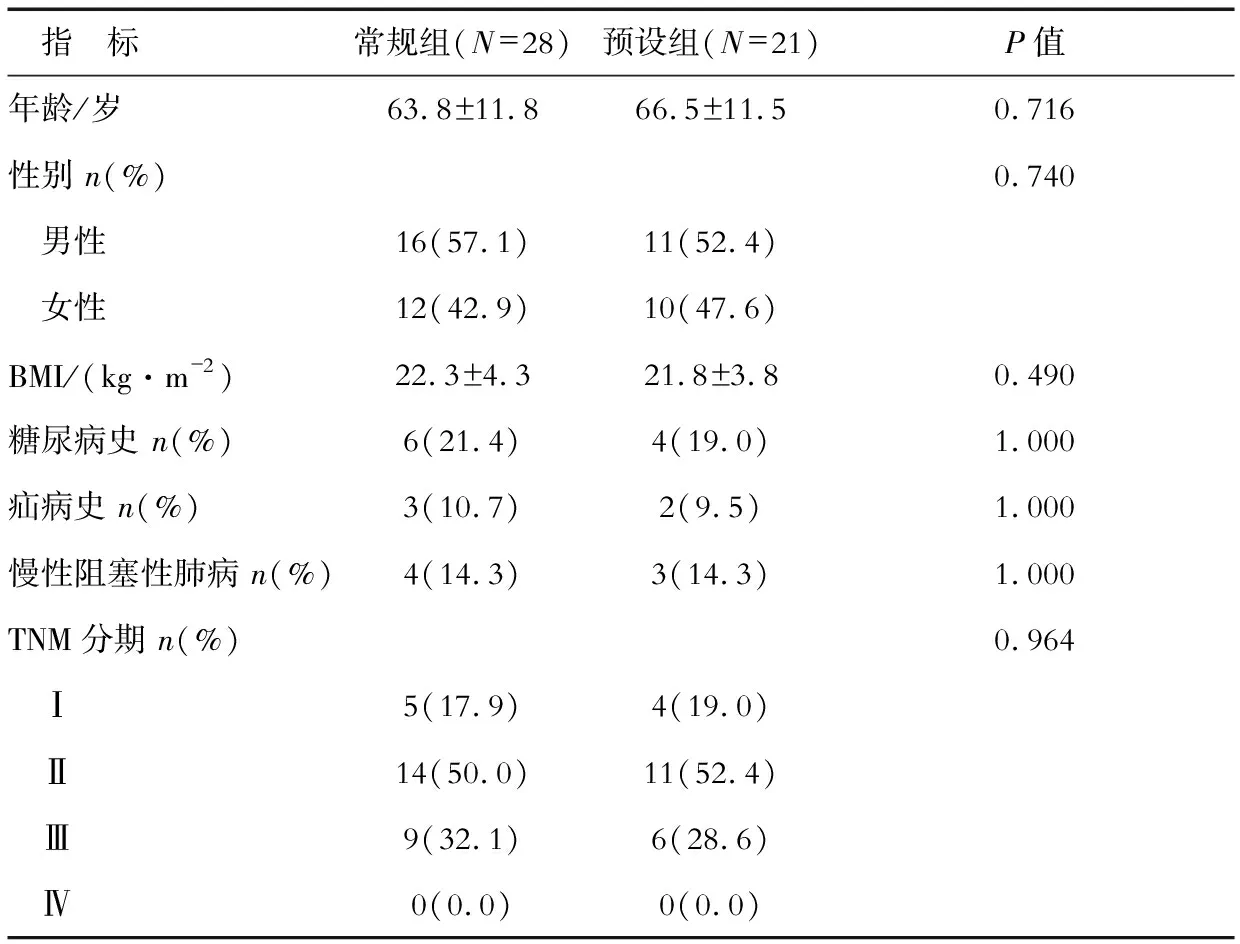

2.1 一般情况 两组患者年龄、性别分布、BMI、糖尿病史、疝病史、慢性阻塞性肺病史、肿瘤分期等基本资料差异均无统计学意义(表1)。所有患者定期门诊随访造口,随访时间36~60个月;术后24个月3例患者失访,术后36个月10例患者失访。

表1 患者基线资料的对比

BMI:体质指数

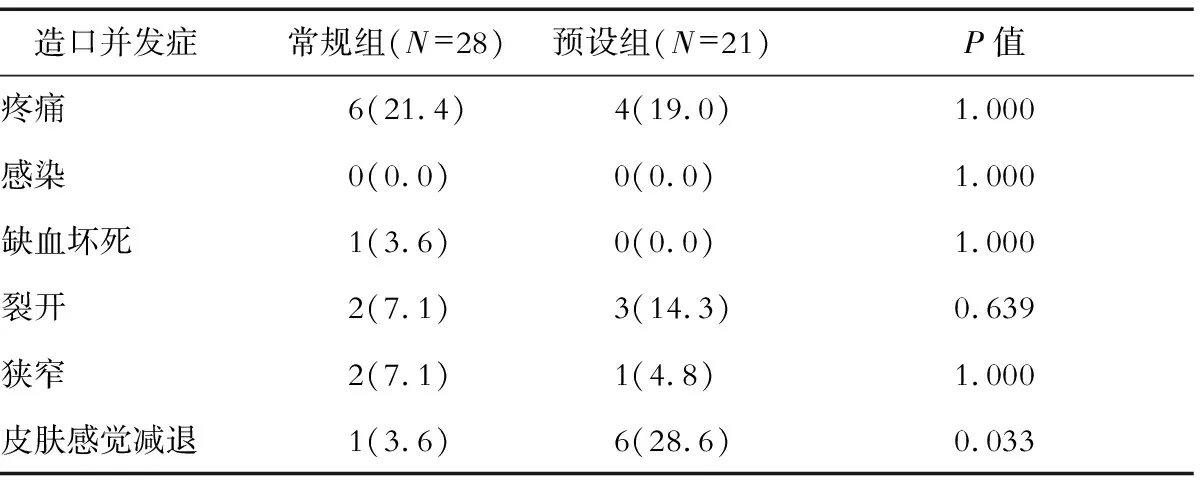

2.2 术后造口相关并发症 预设组造口周围皮肤感觉减退发生率大于常规组(P<0.05),两组其他造口相关并发症差异无统计学意义(表2)。

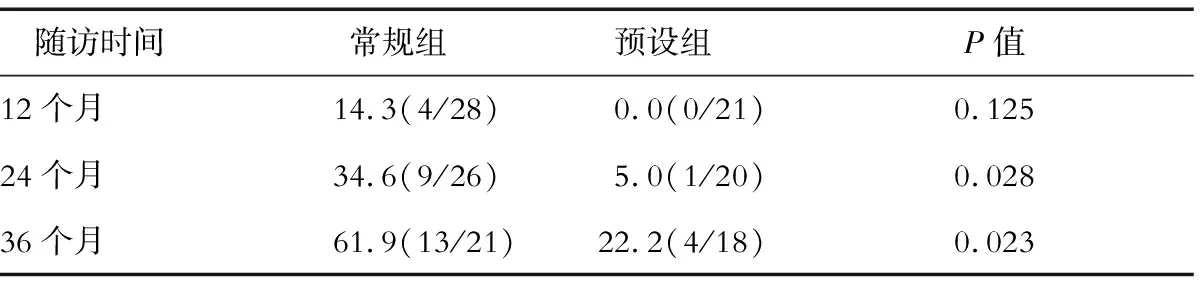

2.3 术后造口旁疝发生率 两组术后第12个月造口旁疝发生率差异无统计学意义;预设组术后24、36个月造口旁疝发生率低于常规组(P<0.05,表3)。

表2 术后造口相关并发症 n(%)

表3 术后造口旁疝(CT直径>5 cm)发生率 %(n/N)

3 讨 论

乙状结肠造口术为Miles术的必要步骤。如何完成高质量的造口是对结直肠外科医师造口技术的严峻考验,需综合考虑造口位置、皮肤切口大小,并选择血供良好、长度适中的肠段。在外科医师的努力下,造口相关并发症率不断降低,但造口旁疝发生率高、修补难度大、修补术后易复发,目前仍是棘手问题。乙状结肠造口术后造口旁疝发病率超过50%,随着患者生存率的提高及随访时间的延长,发病率升高。

造口旁疝的发生除与患者年龄、体质量、营养状况、腹压变化等医疗不可控制因素相关外,还与造口方式、操作及手术方案相关。通过对上述因素进行优化,可在医疗层面上减少造口旁疝的发生。2004年,Jänes等[3]在永久性乙状结肠造口患者中置入聚丙烯轻量网片预防造口旁疝。López-cano等[8]的荟萃分析结果显示,预防性置入补片后造口旁疝发病率下降,且不增加造口感染、坏死及狭窄风险。2017版欧洲疝学会造口旁疝治疗指南推荐在永久性结肠单腔造口术中预防性置入补片[9]。

乙状结肠造口术中预防性置入补片的安全性、有效性已经得到证实,而补片的大小、材质、置放方式仍存在争议。Jänes等[3]主张使用大网孔轻量网片,因较量网片炎性反应轻,具有降低感染的优势。Fortelny等[10]则选择含有95%Ⅰ型胶原蛋白的生物补片,因更好的组织相容性可减少补片侵蚀肠管及肠粘连的形成。补片的置放方式包括Sublay、Onlay、IPOM等。Sublay方式中补片位于腹直肌后,能为肌肉及切开的肌鞘提供良好的支撑,目前应用较多[2,11-13]。然而,Sublay方式由于补片置放位置深,术中需广泛分离腹直肌,手术耗时长,置放空间有限,甚至有研究认为其不能有效减少造口旁疝的发生[2,14],有学者支持操作快捷方便、损伤小的Onlay方式[15]。IPOM受限于昂贵的材料费用,在腹腔镜经腹会阴联合直肠根治术中预防造口旁疝的应用较少。

自20世纪90年代腹腔镜下技术兴起以来,腹腔镜治疗直肠癌也得到广泛开展。随着腔镜设备的升级、超声刀的应用、解剖学认识的加深,腹腔镜直肠癌根治术达到了全直肠系膜切除(TME)的手术效果,术后患者生存率、生存时间与开放性手术差异不明显,同时具有创伤小、出血少、恢复快等优势。腹腔镜手术能有效减少腹壁的医源性损伤,保持腹壁原有结构,而这是减少疝发生的解剖基础。

本研究显示,预设组术后造口疼痛、感染、缺血坏死、裂开、狭窄等造口并发症发生率与常规组无统计学意义,说明腹腔镜经腹会阴联合直肠癌根治术中采用Onlay法预置网片安全可靠。预设组患者术后出现造口周围皮肤感觉减退,可能与腹直肌前深筋膜游离面大,部分皮下神经损伤有关,但对患者术后生活质量无影响。本研究中所使用补片由等量可吸收的聚卡普陇与不可吸收的聚丙烯材质构成,网孔3~4 mm,具有强抗感染性。乙状结肠肠管采用切割闭合器离断并使断端封闭,以及通过负压引流管减少皮下积液,均可减少预置网片感染的发生。造口旁疝诊断目前缺乏金标准,外科医师查体诊断造口旁疝存在个体差异。2014年,欧洲疝学会将造口旁疝进行CT直径分型,为外科医师提供了精确的量化指标[16]。本研究采用该标准,发现两组患者术后24、36个月造口旁疝发生率差异均有统计学意义(P<0.05)。

此外,2014年Lee等[17]利用队列马尔可夫模型对直肠癌手术患者预防性使用补片进行成本效益分析,结果显示,直肠癌Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期患者5年内预防性使用补片费用均较未使用者节省3 000余加元。本研究采用的腹膜外补片价格低廉,不足手术总费用的1/20,同时可以有效避免患者因造口旁疝二次手术带来的支出,经济效益明显。

综上所述,本研究显示,腹腔镜经腹会阴联合直肠根治术中采用Onlay法预防性置入补片,在不增加并发症及相关费用的同时,能有效降低术后造口旁疝的发生率,具有一定的临床应用价值。