星海中的地球,苍蓝色的微光

2019-05-17张雨晨

张雨晨

一、方 舟

地球就是我们的方舟。

在小说《流浪地球》的故事中,为了避免被太阳的异常活动所毁灭,人类在地球表面建造了一万多台大如山峦的巨型离子发动机。通过它们磅礴的推力,人类硬是刹住了地球的自转,还让它逃出了原本的绕日轨道,成了奔向4光年外比邻星的“流浪地球”。

现实中,人类的科学和技术水平,显然还远远不足以来这样一趟“说走就走的旅行”。虽然我们从地球上发射了不少载人宇宙飞船,甚至踏上了另一颗天体的表面,但这些进入太空的智人,仅仅是他们70亿同胞中的极少数,而他们在太空中停留的时间,也不过是其个体寿命的几十分之一。

不过,我们往往忽略了一个因为过于显眼而被无视的事实——我们身处的地球,就是一艘星海巨舰,其上繁衍生息的芸芸众生,都是一辈子生活在浩渺宇宙中的航天员。到目前为止,地球依然是唯一能够支持人类长期在太空中生活的方舟。

那么,就让我们重新认识一下这熟悉而又陌生的家园——地球。

二、地 “球”

“地球是圆的”对于我们来说,已经是天经地义的常识。但在大多数人类区域文明的大部分时间里,这个违反直觉的概念根本没有存在的痕迹。

不过凡事总有可能出现例外。

早在古希腊时期,就已经有先驱者提出了大地是球形的理论。他们或是发觉爱琴海上远远驶来的航船总是先露出细长的桅杆然后才会显露船身,或是猜测月食发生时那个咬下月面的“天狗”就是大地在阳光下的投影。但不管通过何种途径,这些先哲已经隐约意识到了脚下的世界,绝非看上去那样一马平川。

“地理学之父”埃拉托色尼

在古希臘文明的后期,有着“地理学之父”美誉的埃拉托色尼(Eratosthenes)在前人的理论上更进一步,完成了人类历史上首次基于数学理论工具并有相对精确结果的地球周长测量工作。在他生活的时代,希腊文明的火光已经随着亚历山大大帝的伟大远征在三个大洲上点燃。埃拉托色尼本人就长居于当时高度希腊化的埃及,而他惊人的测地实验,也是在这片即便当时也已有4000年文明历史的古老土地上完成的。

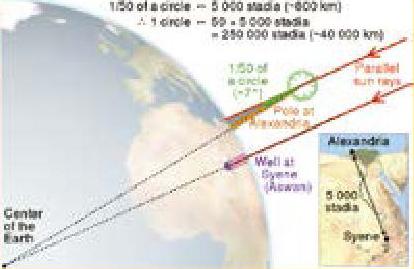

埃拉托色尼在埃及测量地球周长的示意图

在埃及南部的尼罗河上游,古城阿斯旺正好位于北回归线附近,因此每到夏至日这一天的正午时分,太阳都会不偏不倚地位于天穹的正中,可以把阳光直接投射到竖直开凿的水井底部。这一当地有名的盛景,大大启发了埃拉托色尼。于是,他在夏至日这一天测量了埃及北部亚历山大里亚一座高塔在地面上的投影,根据投影与塔身各自的高度,算出了当时阳光的角度。而亚历山大里亚与阿斯旺之间的南北距离,则早就被精于土地测绘的古埃及人记录在莎草纸上,保存在亚历山大里亚宏伟庞大的图书馆中。于是,利用这些数据,外加现在中学就能学到的几何学知识,埃拉托色尼算出了地球的周长——约252000希腊里,大致相当于44000公里,这与现代精确测量的结果——40076公里比起来,仅仅多出了10%。

当然,古希腊的地理发现对于“面朝黄土背朝天”的古代农业文明来说,还是太过于反直觉了。因此在古希腊文明影响范围之外,包括中国在内的大部分古文明,都不约而同地秉持着另一套大同小异的“世界设定”,也就是所谓的“天圆地方”。

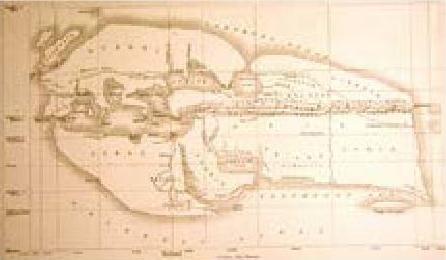

埃拉托色尼绘制的已知世界地图(后人修复版本)

不过,在继承了古典时代知识遗产的欧洲和西亚地区,地球的概念还是顽强地撑到了科学曙光的降临。生活在罗马帝国五贤帝时代的托勒密,就是基于古希腊先驱者的学术财富,提出了那个总会在介绍哥白尼时被拉出来批判一番的“地心说”。但我们在嘲笑托勒密“地球中心论”时,却往往忽略了“地球”这一概念本身在古代社会的超前性。

更为不幸的是,埃拉托色尼超越时代的发现,在后世被不断地错误改写。地球的面目,在人类眼中开始重新变得模糊不清。

在埃拉托色尼去世1600多年后才诞生的哥伦布,之所以“胆敢”向西去寻找日本、中国和印度,就是因为哥伦布基于后世错误的资料,把地球的尺寸少算了整整三分之一。若非正好有美洲大陆稳坐于大洋正中,这位人类史上第三次“发现”美洲的探险家,恐怕就要在一望无际的浩瀚大洋正中葬身鱼腹,为自己的计算错误赔上小命了。

也正因如此,当时已经积累了丰富航海殖民经验的葡萄牙,果断地“枪毙”了哥伦布提出的项目申请,将这个漏洞百出的计划甩手让给了当时刚通过政治联姻统一起来不久的西班牙。

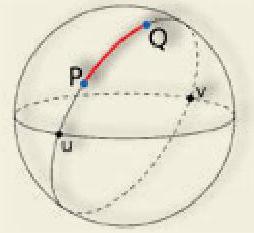

“大圆航线”的几何原理

然而哥伦布本人,却对自己的计划有着近乎执拗的笃信。这种信念支撑他挺过了艰苦凶险的远洋探险,熬到了幸运降临的时刻,但也让他直到晚年都没能正确认识自己的发现,最终反而让一位名叫阿美利哥(Américo)的航海探险家拿下了美洲(America)的“署名权”。幸好,尽管哥伦布(Columbus)的发现有很多“误打误撞”的运气成分,但他作为近代第一个再次发现美洲的探险家,还是被历史所铭记——美洲各处的“哥伦比亚(Columbia)”,就是在纪念这位从人品到学识都不甚完美的伟大开拓者。

當然,如果只从实际角度出发,对于没有进入大航海时代的其他农业文明来说,“大地到底长什么样”其实是个无关江山社稷的“玄学”问题。但到了科学与技术双双高速发展,全球贸易与资本交流开始成型的近代社会,人们就必须考虑脚下这个大球的影响了。

最为典型的影响,就是“大圆航线”的发现。

我们若是要从北京出发,坐飞机去往美国的旧金山旅行,飞哪条路线才最近呢?

如果只看地图,我们往往会想当然地认为,从北京起飞后一路向东,飞越日本后向正东方向横跨太平洋是最佳的选择,毕竟两点之间线段最短,可谓古往今来尽人皆知的几何常识。

然而实际上到底是不是这么一回事呢?

当我们看到航空公司的航线图时,会发现真实的航线与我们预期的大相径庭。

为了尽量节约燃油与时间,各个航空公司的客机从首都国际机场起飞后,几乎无一例外转头向着东北飞去,从黑龙江飞出国境后进入俄罗斯领空。随后,机长和飞行控制系统会将航向逐渐往东偏移,在广袤的西伯利亚荒野上划出一道优美的弧线。当飞机几乎向着正东方向飞行时,它将会在白令海峡以南的阿留申群岛上空穿过国际日期变更线,飞进仍处于“昨日世界”的西半球。最后,客机将沿着北美大陆的西海岸继续弧线南下,最终降落在旧金山国际机场。

为什么非要兜上这么大一圈呢?

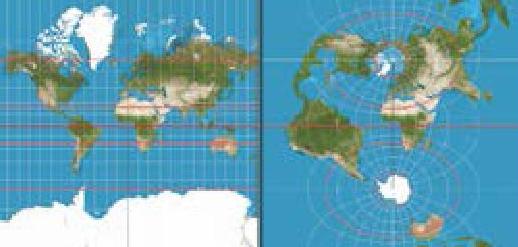

不同的投影与展开模式下,地图的样貌大相径庭

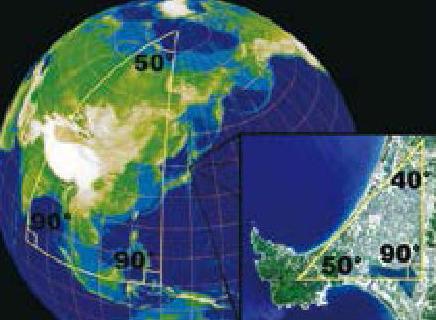

球面上的几何学完全不同于平面

答案实际上非常简单:因为大地是一个根本无法完美展开成平面的球面,所以我们看到的世界地图,实际上都是经过扭曲变形的“示意图”;这条地图上看似绕远的路线,恰恰是实际飞行中最短的捷径。

从数学上看,球面上任意两个给定的点都能连出一条可以视为轴线的弦,无数个截面围绕着这条轴线,仿佛无数把西瓜刀,在球面上截出无数个经过这两点的圆形平面。当我们把这些圆面单独拿出来,就可以用简单的平面几何进行分析。显然,对于给定了弦长的情况,圆的半径与周长越大,两点间的劣弧就越“平”,距离自然也就越短。

而在球体上切出来的圆形截面中,经过球心将球体均分两半的“大圆”,周长最长。因此,对于球体上的任意两点来说,它们之间沿球面的最短距离,就是它们与球心三点形成的大圆截面上的劣弧,也就是“大圆航线”。

而在电子科技高度发展的现代,地球的曲面则更有“存在感”。受制于地球的形态,任何架设在地面或者海面上的信号发射装置,都会被拱起的大地“卡视野”,从而无法直接将无线电波发射到远处的低空或地面目标上。

因此,预警机以及通讯卫星就有了存在的必要——只有把雷达和通讯基站搬到天上去,才能最大限度地规避地球曲面带来的通信阻碍,从而及早发现低空突防的敌人,或者顺利传输精彩球赛的直播信号。

地球对我们的影响,从最基本的外观就开始了。

通讯卫星网络成了信息时代重要的通讯保障

三、深渊与苍穹

我们对地球内部的了解,还不如我们对太空的了解。

这也并不奇怪,致密坚韧的厚重岩层,显然远比空灵澄澈的黑暗真空更难看透。人类目前向脚下大地前进的最深距离,也不过是苏联时代一次深“达”一万两千多米的科研钻探。但这点儿距离相比于地球6378公里的半径来说,连五百分之一都不到。

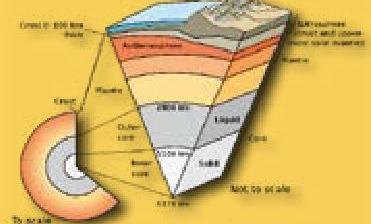

地球内部分了好几层,而我们连最外层的地壳都无法突破

面对这样超出测量技术极限的任务,科学家们再次祭出了埃拉托色尼在两千多年前就已使用的战术,通过高度抽象的数学工具,从看似八竿子打不着的间接证据中,推测出真实自然的宏伟轮廓。

地震波就这样成了科学家们研究地球内部结构的敲门砖。

每一次地震,都仿佛一颗投入池塘的石子,所释放的地震波将会在整个地球内部辐射扩散。但就像射入水面的阳光一样,地震波同样也会在不同介质的交界面上形成反射与折射,而这些介质本身,也会影响地震波的信号特征。于是,通过监听每次地震在大地深处的一次次回响,再对这些数据进行数学分析,科学家们就可以描绘出地球内部那些从未被人类亲眼所见的壮美奇观。

在地球的最外侧,是厚度“仅”有几十公里的岩石地壳。目前人类所有的挖掘与钻探活动,全都只是在这一层相当于地球“果皮”的外壳里折腾。钻石、石油、化石等所有人类目前可以触及的地下宝藏,全都来自这薄薄的一层。

在这层对于人类来说已然深不见底的岩石外壳之下,就是厚达2800多公里的地幔。目前的研究结果表明,地幔的大部分成分都是处于熔融状态的岩石。这些炽热的液态或固态物质,占据了地球主要的“果肉”成分,它们偶尔冲破地壳来到地表,就会形成恐怖却又壮丽的火山爆发。

穿过地幔之后,地震波会出现一个明显的反弹,仿佛洒落在湖面上的阳光。这片位于地球深处的“湖”,就是液态的外地核。从它的密度看,外地核的主要成分可能是在高温高压下化为液态的铁与镍,随着地球的自转,围绕着地心快速流动。

而在这片“铁湖”之下,就是地球真正的核心——内地核了。这里的温度足有6000℃,压力更是达到了360GPa,是高压锅工作压力的百万倍。人类若想亲自踏足这里,也只能依靠大刘的著名科幻小说《带上她的眼睛》中的黑科技“深潜船”了。

对于地球内部的环境来说,东西堆得多了,自然会“压力山大”,但炽热的高温又是怎么来的呢?

地球内部的热量,其中一小部分来自于地球自星云中诞生时物质大量堆砌挤压所产生的余热;而其余的大部分热能,都来自于地球内部放射性物质(比如铀-238)的衰变。这些放射性同位素,会不断地为自己“减肥”,将多余的粒子抛出,并释放能量。因此,它们往往会在没有外部条件影响的情况下自发地“发光发热”,甚至可能会把自己烧得通红。地球内部的“熔火之心”,就是这样炼成的。

至于人类发射的不少太空探测器,也同样效仿地球这艘“母船”,搭载着内含一块块红热放射性物质的核电池,用以在黑暗深空的漫漫航行中为机体提供源源不断的电力。

而对于地球上的所有生命来说,地心的热量更是必不可少的生存前提。

正是由于高温下维持着液态的外地核,地球才能在内部形成一个至今原理尚不完全为人类所明了的超级磁场。在这个我们熟知的“地磁场”中,无数的磁感线在太空中散开,为地球打造了一面足以偏转太阳风的电磁护盾。只有在电磁南北两极附近,来自天外的高能粒子才会肆意地撞击地球大气,从而形成缥缈炫目的美丽极光。

为生命抵挡着太阳风的地磁场

若是没有这张电磁护盾,那么地球的命运就可能就要向火星看齐了。

我们的这颗红色邻居,曾经也有一颗“火热的内心”,但如今却早已冷却。因此,火星的磁场强度,大约只相当于地球的千分之一。如此一来,火星原本的大气与水,就不得不直面太阳风的持续轰炸,最终大量逸散,使得火星成了如今荒凉的模样。

我们的星球,确实是太阳系中唯一能让我们安心生存的“应许之地”。但我们这些“住户”,也同样改变着自己的家园。

四、淡蓝的方舟

“大自然真的自然吗?”

正如《三体》中所提到的,地球孕育了生命,但生命也反过来塑造着地球。在生命对地球的诸多改变中,影响最大的一次,就是发生在新元古代的“大氧化”。

24亿年前的地球与如今的生命乐园大相径庭——大气中充斥着氢气与甲烷,却没有抵挡紫外线的臭氧层;海水虽然已经拥有了原始的生命,但堆满了铁离子和硫化物。

直到一类名为蓝藻的原始生命,经过一连串的演化巧合,获得了进行产氧光合作用的能力之后,整个地球生态环境才迎来了一次彻底的大洗牌。

对于当时占绝大多数的厌氧生命来说,氧气是一种十足的毒药。于是,蓝藻家族迅速统治了当时的海洋,当了一把名副其实的“旧日支配者”。此时的其他生命,绝大多数都在氧气的狂潮席卷下,迎来了彻底的毁灭,而仅存的孑遗,要么逃入深海热泉附近苟延残喘,要么勉强发展出一套适应高氧环境——甚至利用氧气进行呼吸的系统,成了日后包括人类在内的几乎所有大型生物的直系祖先。

但被氧气彻底改写的,不仅仅是生命的演化道路,还有整个地球的生态环境。

海洋中的铁离子被氧气毫不客气地绑架,成了沉淀在海底的赤红矿石——“大氧化”这个名字,就来自于这些在地层中时常得见的赤铁矿。而更深层的影响,则发生在大气层中。大量涌入的氧气,迅速将大气中的甲烷氧化为二氧化碳,大大减弱了原本的温室效应,引发了地球形成以来的第一次冰期——休伦冰期。在这场持续了三億年的漫长寒冬中,厚达百米的苍白冰盖,从两极一直延伸到赤道,将整个地球笼罩在白色的死寂之中,也为地球上的生命,带来了一场可怕的大灭绝。

近乎与世隔绝的深海热泉成了很多上古孑遗生物的庇护所

“阿波罗17 号”飞船拍摄的地球

不过也正是因为氧气,抵御紫外线的臭氧层才得以形成,从而保护了古老地球脆弱的原始大气与珍贵的水资源,使其免于被紫外线轰击分解后逸散到太空。从此以后,地球才逐渐披上了我们现在近乎熟视无睹的蔚蓝色光晕。

我们所熟悉的地球,是从“大氧化”以后才一步一步形成。而一切的原因,仅仅是一群肉眼都看不到的微生物发生了一组恰到好处的基因突变。

这就是生命的力量!

如今,另一场恰到好处的基因突变已经发生,让一批源自非洲草原的灵长目动物产生了演化史上从未出现过的高度智慧,赋予了他们像蓝藻那样对地球生态进行“洗牌”甚至“掀桌”的能力。

然而,对于地球来说,这些风雨变迁,都不过是亿万年间的过眼云烟,至于这种力量将会带来怎样的未来,大概也只有那些裸猿自己才需要在意了。

毕竟对于宇宙来说,就连整个地球,都不过是一点点转瞬即逝的苍蓝微光。

【责任编辑:刘维佳】