针灸联合刺激性护理对颅脑损伤患者吞咽障碍及神经功能恢复的影响

2019-05-17闫海花秦伟伟郭明玲

闫海花,秦伟伟,郭明玲

(山西省人民医院,山西 太原030012)

因交通意外、工伤及其他原因引起的头部软组织损伤、颅骨骨折及脑损伤等在临床上均诊断为颅脑损伤,其中脑损伤是最严重的类型[1-2]。吞咽功能障碍是颅脑损伤最常见的并发症,患者在进食时不能将食物送至胃,且经常出现误吸等危险事件,或是患者在进食时出现咀嚼、舌运动障碍等[3-4]。吞咽功能障碍引起的误吸会导致肺部感染等,饮食摄入量不足则会导致患者营养不良,以上不良事件的发生均不利于患者病情的恢复,还会导致疾病加重,甚至危及患者生命安全。因此,通过有效的治疗和护理手段促进颅脑损伤患者吞咽功能障碍的恢复在临床上具有重要意义。本研究通过治疗与护理并重的方法,应用针灸对患者进行治疗,用神经肌肉电刺激联合冰刺激两种延续性护理方式,获得较好的临床效果,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选择2016年2月至2018年2月在山西省人民医院治疗的108例颅脑损伤患者作为研究对象,按照随机数字表法分为对照组和观察组,每组54例。对照组男29例,女25例;平均年龄(58.33±4.84)岁;平均病程(47.1±4.3)d;吞咽功能障碍程度:轻度20例,中度18例,重度16例;颅脑损伤病因:脑梗死20例,脑出血15例,外伤10例,其他9例。观察组男30例,女24例;平均年龄(58.39±4.95)年;平均病程(46.9±5.1)d;吞咽功能障碍程度:轻度21例,中度19例,重度14例;颅脑损伤病因:脑梗死19例,脑出血17例,外伤10例,其他8例。两组患者基本临床资料、病因等比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院伦理委员会批准。

1.2 诊断标准 临床表现出吞咽困难、饮水呛咳、不能进食,伴有不同程度的偏瘫等主要症状;查体见舌肌运动无力,伸舌不灵,但无舌肌萎缩,咽反射存在;既往有高血压病、糖尿病、脑卒中病史;无意识障碍[5]。

1.3 纳入标准 年龄大于18岁;颅脑损伤病情处于恢复期,均有不同程度的吞咽障碍;签署知情同意书。

1.4 排除标准 头颈、食管肿瘤等可引起吞咽困难的其他疾病、智能障碍、意识障碍、精神异常、心肺功能不全、结缔组织病、凝血异常等。

2 治疗方法

2.1 观察组 在针灸联合常规护理及吞咽功能训练基础上加用神经肌肉电刺激联合冰刺激延续护理模式。连续治疗4周。

(1)针灸治疗 ①按头皮针穴名国际化标准方案取穴,取顶中线(MS5)、顶斜1线、顶旁线、顶斜2线,用40mm长不锈钢毫针自后向前或向外斜前沿皮刺进针约30mm,采用提插捻转手法,边行针边让患者做吞咽动作;取双侧风池、曲池、内关、列缺、足三里等腧穴,用40mm长不锈钢毫针针刺,得气后采用提插捻转手法,边行针边让患者做吞咽动作;舌三针:取廉泉、左右旁廉泉穴,3穴均向舌根方向进针,深度为30~40mm,采用平补平泻法,使患者舌根有酸胀麻痛感为佳。

(2)常规护理及吞咽功能训练 患者入院后给予常规护理干预,同时配合吞咽功能训练。①舌运动训练:在唇边放置压舌板,用压舌板引导患者控制舌头进行各个方向的伸展运动,对于不能自主伸舌的患者可用纱布包裹舌头后,用手辅助进行训练;每组8次,每日两组。②吞咽动作训练:指导患者将手洗干净后置于口中,做吮吸动作,然后将手指置于甲状软骨上缘,上下滑动,熟练后将2个动作连贯起来完成吞咽动作;每组20次,每组15~20min,每日两组。

(3)冰刺激延续护理 嘱患者张开嘴,用冰冻柠檬棉棒刺激以下部位。①双边软腭平滑刺激:从弱平滑至健壮部位13s。②三边软腭刺激:软腭由前往后、由弱至强,平滑刺激1~3s。③舌后根刺激:从舌后根味蕾部位,由弱平滑至健侧1~3s。④舌旁刺激:从舌前外周往舌根味蕾部位平滑;换另一边舌侧平滑刺激2~3s。⑤舌中央刺激:从舌中间部位往前平滑。⑥双边咽喉壁紧缩反射刺激:由弱至舌后咽喉壁处刺激12s,换健侧刺激。⑦舌后根回缩反射力量刺激:在悬雍垂上轻点一下,观察舌后根回缩反应;刺激1~2s。⑧小舌头/悬雍垂刺激:沿着悬雍垂两旁划线,由弱部位划线刺激1~2s,换健侧。

(4)神经肌肉电刺激延续护理 将经皮电刺激治疗仪(北京耀洋康达医疗仪器厂,型号KD-2A)的电极放置于颈部,并连接手持的电极刺激器(以电池为动力)。每日1次,每次30min。

2.2 对照组 予以针灸治疗联合常规护理及吞咽功能训练。方法同观察组,连续治疗4周。

3 疗效观察

3.1 观察指标 ①吞咽障碍严重程度:采用Video fluorography(VFG)[6]法进行评价。1分:吞咽困难或不能吞咽,不适合做吞咽训练;2分:大量误吸,吞咽困难或不能吞咽,适合做吞咽基础训练;3分:如做好准备可减少误吸,可进行进食训练;4分:作为兴趣进食可以,但营养摄取仍需非口途径;5分:仅1~2顿的营养摄取可经口;6分:3顿的营养摄取均可经口;7分:如为能吞咽的食物,3顿均可经口摄取;8分:除少数难吞咽的食物,3顿均可经口摄取;9分:可吞咽普通食物但需给予指导;10分:进食、吞咽能力正常。②吞咽功能:采用洼田饮水试验(WST)[7]进行评价。1分:能1次饮完,无呛咳及停顿;2分:分2次饮完,无呛咳及停顿;3分:能1次饮完,但有呛咳;4分:分2次饮完,但有呛咳;5分:有呛咳,全部饮完有困难。③生活质量:采用吞咽障碍特异性生活质量量表(SWAL-QOL)评定。该表11个维度共44个条目,每个维度5个等级,分值为0~100分。积分越高,吞咽状况越差,生活质量越差。④神经功能缺损程度:参照美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)[8],评分结果按照分数等级判定为轻度神经功能缺损(0~15分),中度神经功能缺损(16~30)分,重度神经功能缺损(31~42分);日常生活能力评分应用Barthel指数评分评价[8],总分100分,分数越高代表日常生活能力越好。

3.2 疗效评定标准 痊愈:吞咽功能达到洼田饮水试验Ⅰ级,同时提高2~3级;显效:吞咽功能虽未达到洼田饮水试验1级,但吞咽功能提高2~3级;有效;吞咽功能达到洼田饮水试验Ⅱ级,或吞咽功能提高1~2级;无效:吞咽功能无明显改善甚至有所减退。

3.3 统计学方法 采用SPSS17.0统计软件处理数据。数据资料经正态性检验,符合正态分布的计量资料以均数±标准差(x±s)表示,两组间比较采用独立样本t检验;非正态分布资料以中位数表示,采用秩和检验;计数资料以百分率(%)表示,组间比较采用χ2检验或精确概率法;多组资料比较采用方差分析,组间比较应用LSD-t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

3.4 结果

(1)临床疗效比较 治疗后,观察组的临床总有效率为90.74%,其中显效31例,有效18例,无效5例;对照组的临床总有效率为70.37%,其中显效17例,有效21例,无效16例。两组临床总有效率比较差异有统计学意义(P<0.05)。

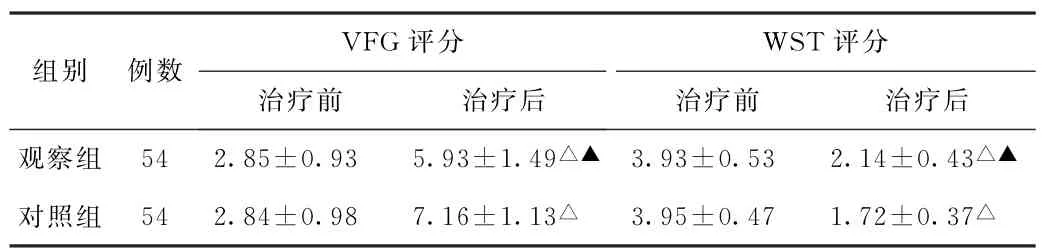

(2)吞咽功能比较 治疗前,两组患者的VFG、WST评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者VFG评分均降低(P<0.05),且观察组的VFG评分显著低于对照组(P<0.05);两组患者WST评分均显著升高(P<0.05),且观察组WST评分显著高于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组颅脑损伤患者治疗前后吞咽功能比较(分,x±s)

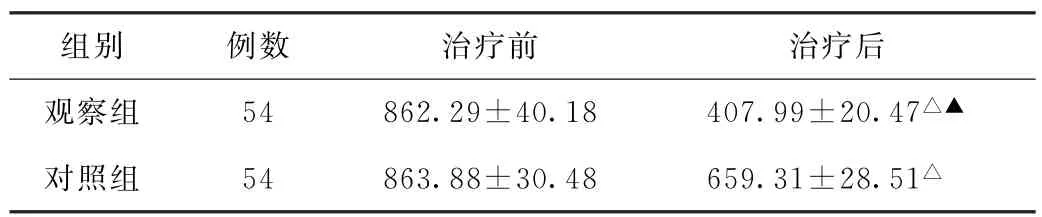

(3)生活质量变化比较 治疗前,两组患者SWALQOL评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者SWAL-QOL评分均降低,且观察组显著低于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组颅脑损伤患者治疗前后吞咽障碍特异性生活质量量表评分比较(分,x±s)

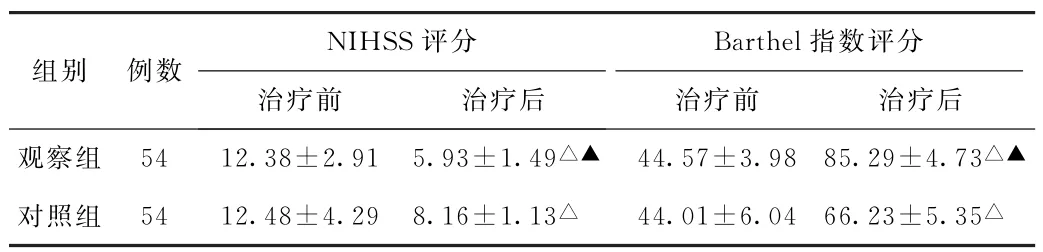

(4)NIHSS评分和Barthel指数评分比较 治疗前,两组患者NIHSS评分和Barthel指数评分差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者NIHSS评分均降低(P<0.05),Barthel指数评分均升高(P<0.05),且观察组改善均优于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组颅脑损伤患者治疗前后神经功能缺损评分和Barthel指数评分比较(分,x±s)

4 讨论

中医认为吞咽障碍通常由于情志不遂、忧思恼怒,或肝肾阴亏、气血不足,或饮酒暴食,或外邪侵袭,引发肝风内动,风动夹痰,痹阻舌咽部经脉,致使咽喉开闭失司,引起语言謇涩、吞咽困难及饮水作呛等症状[9-10]。现代医学则认为此病主要是由于患者脑部皮质延髓束受损引起的延髓性麻痹所致[11]。中医古籍记载吞咽障碍可针灸治疗,现在临床中针灸对颅脑损伤导致的吞咽障碍的治疗也有广泛应用。其主要作用机制为针灸廉泉、金津、风池、玉液、合谷、太冲、通里等穴位,达到平肝潜阳、清利头目、调和气血、促进吞咽功能恢复的作用[12]。如通里、合谷、太冲是取远端配穴,通里为心经络穴,可通调心脑部经络;合谷、太冲分属手阳明、足厥阴经两经,均循行于面部,两穴相配为四关穴,可平肝息风、平肝祛风通络。现代研究发现,风池穴位下分布枕大神经、枕小神经、椎动脉、枕动脉,故针刺风池可改善椎-基底动脉供血,从而改善延髓的血液供应,利于吞咽功能的恢复;金津、玉液刺络放血可刺激舌下神经及舌咽神经,促进舌咽部肌肉的运功功能恢复,咽喉部的针刺效应也可通过传入神经元到达上运动神经元,其反馈效应可以促进吞咽功能的恢复[13]。联合其他康复方案更能调节传入神经元和传出神经,促进残留神经细胞对吞咽功能进行重建[12-13]。研究已证实,中枢神经系统在功能上有较高的可塑性,长期反复的作用可使中枢神经建立新的运动投射传导,进而使失去功能的器官逐渐恢复功能[14-15]。神经肌肉电刺激为通过电流产生的刺激作用,启动存在吞咽障碍的咽部神经、肌肉组织,使其完成正常的吞咽运动。冰刺激训练是现阶段临床中治疗吞咽功能障碍的重要手段之一[16]。人体的中枢神经系统在受到损伤后有自我重组的能力,通过对口腔与咽部的相应部位进行持续的冰刺激可以缓解吞咽肌群的紧张程度,诱发吞咽反射,促进咀嚼肌与口轮匝肌恢复相应功能,同时配合舌运动等其他功能训练能够明显提高神经的兴奋性,促进神经功能重建,恢复正常吞咽功能。本研究结果显示,治疗后,观察组的临床总有效率显著高于对照组(P<0.05);且观察组VFG评分、SWAL-QOL评分、NIHSS评分显著低于对照组(P<0.05),WST评分、Barthel指数评分显著高于对照组(P<0.05)。

综上所述,在针灸联合常规吞咽训练的基础上,辅助冰刺激护理、神经肌肉电刺激护理能进一步改善颅脑损伤患者的神经功能和吞咽功能,值得临床推广应用。