女性主义视角下的设计史

——以包豪斯女性设计师为例

2019-05-16王肖

王肖

图1 施特尔茨《条纹覆盖的椅子》

一般认为,女性主义与艺术产生联结源于1971年琳达·诺克林(Linda Nochlin)在《艺术新闻》发表的《为什么没有伟大的女性艺术家?》一文。在此之前,西方的女性主义已经历经了一个世纪。尤其是二战以后,女性主义成为一种思潮在西方产生出了蓬勃发展的态势。这种态势直接促进了第二次女性主义运动的高潮。正是在这个背景下,对女性主义的研究影响到了多个学科的发展。设计史作为一门自20世纪70年代新兴的从艺术史、建筑史领域中分化确立的学科,自然也多少受到了女性主义的影响,集中体现于对设计史在全新的女性主义视角下的再审视与梳理。包豪斯作为现代设计史进程中极其重要的一环,对其从女性主义角度进行解读从而获得一种对它更为完整的认识显得尤为必要。

1.女性主义介入设计史

从全球范围来讲,最早开展设计史研究的国家是英国。在女性主义参与到艺术史研究之列时,对设计史的女性主义研究也成为了一个新的研究方向。比如英国设计史学家朱迪·阿特菲尔德(Judy Attfield)在文章《形式/女性,追随功能/男性:设计的女性主义批判》中写道:如果不对那些既定的所谓正统理论加以质疑,就无法采用女性视角来检视设计批评、设计活动和设计史。[1]其认为这些设计理论所传达出的一个明显的倾向是功能首要,形式只能追随功能,借以说明女性在设计史文本中所处的位置。

图2 贝妮塔《孩子房间的地毯》

图3 艾尔伯斯《毯子》

图4 阿恩特设计的地毯

同样来自英国且关注性别与设计的设计史学者切尔·巴克利(Cheryl Buckley)指出,当我们翻看设计史等文本时,会发现从过去到现在,设计中的女性参与都被忽视了。尽管女性已经以各种身份比如实践者、理论者、消费者、历史学者、被表现的对象参与到了设计之中,在文本叙述中仅有的一点评价却也呈现出草率和边缘化的状况。继而指出,这实际上是特定历史语境下所产生的直接后果,这种语境天生对女性持有一种偏见,因而不论女性以何种程度参与到了设计之中,结果却被排除在设计史之外也就显得不足为奇。[2]

20世纪90年代之后,设计史的女性主义研究在英国日益受到关注。及至今日,女性主义视角及其理论已是设计史研究中影响较广的方法之一。设计史范畴内女性主义视角所聚焦的方面包括女性作为设计师主体,也包括作为设计表现的客体,还包括传达女性主题的设计品。其所讨论的是女性的利益,为的是使女性在设计领域不被拒绝或者仅仅因为性别原因而遭到不公正对待甚至排斥。那么,立足于女性主义的视角,对于在设计史上被认为是现代设计教育开端的包豪斯来说,这些方面呈现出怎样的状态呢?

2.女性主义视角下的包豪斯

2.1 “希望”——对女性敞开怀抱的包豪斯

包豪斯一词是1919年四月在德国魏玛市成立的“国立包豪斯学校”的简称,尽管只存在了14年,但至今仍有着广而强的影响,被称为现代设计的摇篮,且在诸多方面显示出了那个时代独有的开创性,尤其是在女性接受设计教育方面。

包豪斯在成立之初的培养计划中明确写道:在条件允许的情况下,任何人,无论性别年龄,如果没有不良犯罪记录,只要其先前的学习得到包豪斯大师议会的认可便可入学。[3]这无疑“挑战”了在当时极其保守的魏玛地区的传统。对于上世纪初想要跨入设计行列的女性来说,包豪斯的这一主张却如同希望的指明灯,那些被拒在艺术院校之外或是不满足于局限在装饰艺术之列的女性们很快捕捉到了机遇,涌向这个全新的、打出平等旗号的艺术院校。同年申请包豪斯的学生中,女性是多于男性的,但最终跨入门槛的只占四分之一。[4]而在之后的发展过程中,实际情况并非计划中所讲的那样,在包豪斯的女性们会时不时地感受到希望与现实之间的落差。

2.2 “处境”——包豪斯的女性境况

的确,包豪斯为想要涉足设计行列的女性带来了希望,同时我们也要注意到其中的条件是“得到包豪斯大师议会的认可”。由全是男性组成的大师议会和学院管理层基本代表了当时社会的普遍态度,在平等的、先进的、美好的表象下,潜藏着的仍旧是父权的、传统的、中世纪的对于性别的认知。

因此,进入了包豪斯的女性们,普遍被分到了所谓符合其“女性气质”的编织工坊,尽管这并不是女性们涌入包豪斯的初衷。包豪斯魏玛时期的校长瓦尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius)有一个观点,即认为男性的大脑是三维的,女性则是二维的。他在一封信中写道:据我们的经验,女性在重手工艺领域,如家具制造业工作并不明智。因此,一个单独的女生部门在包豪斯逐渐发展起来,以纺织作品为主。书籍装帧和陶艺部门也接纳女性。我们基本反对培训女性成为建筑师。[5]这只是女性被限制在编织工坊的原因之一,另一个原因却是为了给男性留出充足名额,从而保证男性在毕业时有更好的担任学校领导工作的机会。[6]实际情况也恰是如此,在日后成为包豪斯的青年大师中,几乎全是男性。对于想要尝试其他工坊的女性,校方则开出了严苛的条件。这些条件都表明,女性们需要付出成倍的努力才能获得男性轻易就能得到的同等的机会。

但不可否认的是,包豪斯的女性们也同时拥有了一个较为开放的环境,继而在某种程度上得到了解放。她们敢于打破传统,寻求突破,与常规的女性有着显著的区别。剪短发、抽烟等一系列在时人看来乖戾的行为在包豪斯的女性中间已是常态,而在这些视觉表面的背后,隐藏着不易见的但不能忽视的却是她们对平等、对自我实现的诉求。

2.3 “自觉”——作为设计主体的包豪斯女性设计师

性别分工的传统使得设计在某种程度上被打上了性别的烙印,这在20世纪初体现得尤为明显。比如装饰大多由女性完成,这似乎在一定意义上表明,女性所做的工作不是完全必须的,是“可有可无”的,不影响实质的功能,不扰大体。绝大多数女性所拥有的只是“被安排”的命运,几乎谈不上女性自身的需求和利益。而安排的主体是传统、是社会、是男性,甚至是一些有着根深蒂固男权思想的女性本身。在此情境下,女性所拥有的独立自觉意识显得尤为珍贵。

作为设计主体的包豪斯女性,其所取得的成就包括但不限于纺织品设计。纺织设计领域内,有唯一一位女性青年大师京塔·施特尔茨(Gunta Stolzl),此外还有贝妮塔·科赫·欧特(Benita Koch Otte)、安妮·艾尔伯斯(Anni Albers)等。她们用其独特的女性视角所做出的地毯设计有着或雅静或鲜艳的色彩(图1、2、3),在多种场合的装饰中发挥着不容忽视的作用,同时也有着不俗的经济效益。[7]但这些在包豪斯管理者看来是再正常不过而不需要关注的事情,因为在其观念里,这理所当然地本应是女性所擅长的领域。换言之,在父权制的背景下,这种装饰性的设计是带有性别的,是女性的,而这种女性的设计对主导设计领域的男性构成不了威胁。因而现实的结果是在包豪斯的这些设计者没有得到应有的重视,面对种种不公的情况,女性的自觉意识已然一点点地被唤醒。

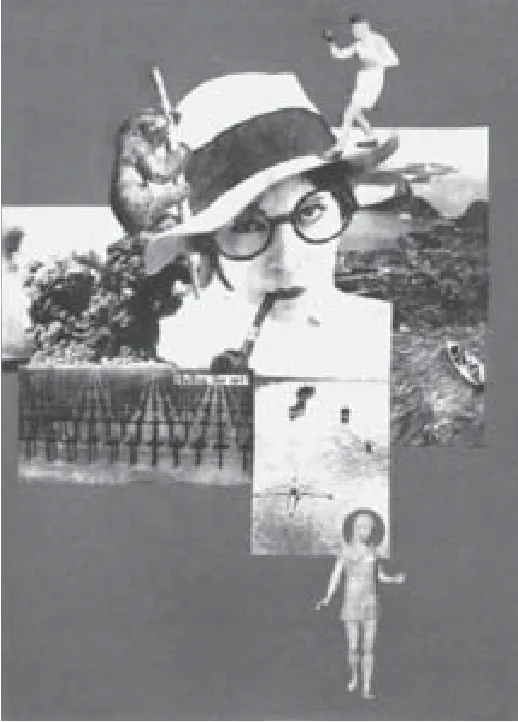

图5 阿恩特在包豪斯的自拍照

图6 阿恩特自拍照

图7 布兰德(双重曝光自拍照)

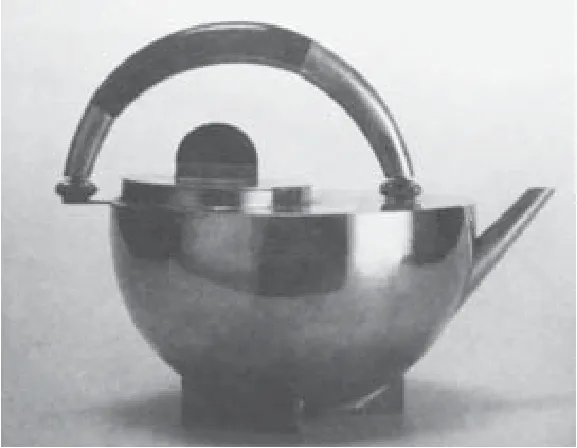

图8 布兰德设计的黄铜和乌木制的茶壶

图9 布兰德设计的内置过滤器的茶壶

图10 布兰德设计的写字灯

图11 布兰德设计的康登灯

特鲁德·阿恩特(Gertrud Arndt)同样是编织工坊的学生,但在纺织设计(图4)之外,在摄影方面也颇有成绩。而从她的摄影作品中,我们可以看到其不同于传统女性的特质。比如这幅(图5)在包豪斯的自拍,她直面镜头,眼神没有丝毫闪躲,反而使观者感到一种“紧张”。这是一般传统女性形象所不具备的。而在另一张自拍照(图6)中,圆顶帽下一张严肃的脸庞上,眼睛上翻,嘴角向下,似乎传达出一种不满与戏谑。阿恩特曾说她从未想过进编织工坊,她对纺线没有一点兴趣,其真正的兴趣是在包豪斯女性最不被鼓励加入的建筑领域。或许这时我们就明白为何阿恩特的自拍照总会流露出一种抵抗的疏离感。

如果说装饰性的设计在父权主导的社会里是女性的,那么不带有性别指向的中性化的设计对女性在社会、在行业得到应有的关注与平等的对待是否有帮助呢?未必。

在包豪斯,有一位突破限制,跳出条框但其影响未能得到充分认识的女性,她就是玛丽安娜·布兰德(Marianne Brandt)(图7)。玛丽安娜·布兰德1923年在时任包豪斯金属工坊负责人拉兹洛·莫霍 利· 纳 吉(Laszlo Moholy Nagy)的建议下成为了一名金属作坊的学徒,而这是包豪斯最主要的由男性主导的作坊。可想而知,布兰德加入后的情况并不乐观,其在一封给年轻一代的信中[8]也明确表示由于是作坊的唯一一位女性而受到的歧视。起初她并没有真正的被接受,所有脏活麻烦活都会交到她的手里。但随着她设计才能的展露,这种情况慢慢得到了改观,甚至在1927年担任了作坊助理。1928年纳吉离开包豪斯,布兰德成为作坊的代理负责人。

布兰德在包豪斯期间,设计了大量的金属器具,在金属工坊的第一年就设计了茶壶(图8、9)以及烟灰缸等。这件内置过滤器的茶壶(图9)甚至创下了有史以来包豪斯拍卖的最高纪录。灯具设计也是布兰德涉猎的范畴,比如这款写字灯(图10),当时是工坊与柏林施文策格拉夫公司签署的首批订单。之后在此基础上又改进设计为可任意调节角度的“康登灯”(图11)。到1930年末,有超过五万件包豪斯的灯具被生产出售,而这些标准化制作灯具设计的负责人即是布兰德。[9]这些产品设计在如今看来丝毫未过时,甚至是现代同类型器具设计的源头,简洁又明快,实用且美观,奠定且体现着包豪斯现代简约功能化的风格基调。尽管如此,布兰德对包豪斯的影响尚未得到充分承认。正如玛格达莱娜·德罗斯特(Magdalena Droste)[10]所说的那样,布兰德是一位女性,这对她的命运和声誉产生了想象之外更大的影响。

然而,也许正是因为布兰德是一位女性,其所进行的产品设计之外的艺术创作均凸显出一种有别于男性创作者的强烈的女性意识,尤其是她在蒙太奇摄影的创作上。在这幅《一起来帮助》(图12)中,映入我们眼帘的是这样一个女性形象:戴着宽檐帽,椭圆框眼镜,涂着口红,抽着烟斗,围绕在她旁边的是多种争斗灾难场面,人和动物、洪水、爆炸等。而她则冷静的似局外人般地望向观者,衣领及上半部分衣物处理为天上的云。仿佛在这一刻,她变成了诸多景象中的英雄式的人物,画面的构图形式也在加强给人的这一印象。而几乎同一时期在莫霍利·纳吉的一幅摄影蒙太奇(图13)中,展现的女性形象则是全然不一样的情景。画面中央的女性瘫倒在男性的怀里,是柔弱的、无力的、需要人呵护的。布兰德1928年创作的名为《我》(图14、15)的两幅摄影蒙太奇,则表现了其所在的金属工坊的内容。画面主体是金属工坊的作品,我们视线所达的第二主体则是布兰德,接着是纳吉和其他人。某种程度上这是对自己在金属工坊的位置的宣示。

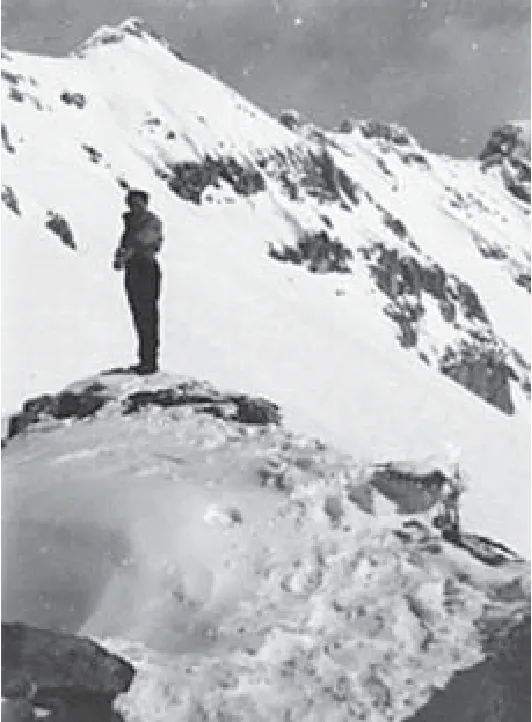

在布兰德之后的摄影创作中,女性占有绝对的主体位置,常占据着视觉中心与焦点。比如完成于同一年的三幅女性(图16、17、18)在雪地行进的摄影,在布兰德镜头的引导下,画面呈现给观者的状态是一种即使前方是看不到的未知的状况,也丝毫阻挡不了行进的步伐,很好地传达出了女性不畏艰险、独立开拓的精神,一反传统对女性的教条与刻板约束。

相比于对布兰德的金属设计的关注,聚焦其彰显强烈自我精神与女性意识的其他形式的艺术创作的人寥寥无几。这些创作与她在包豪斯的经历存在着直接联系。这种联系不容忽视,正因为此我们才得以看到在包豪斯这个看似平等的大环境下女性通过多样尝试与表达所做出的自觉地对独立的追求、对自我的拓展。当然,这并不是全部,更多女性的自觉创作还有待继续发掘和探讨。

2.4 “话语”——不容忽视的女性设计力量

设计与艺术不同,它是一个较艺术来讲更少有自主性的活动,其所注重的是与社会等精准有效的对接。设计的成果需要在社会、文化、经济乃至技术等因素的综合关系中检验。正因为此,设计在人们形成权力关系的过程中具有无形的力量,而这些因素对设计的发展也产生着显著的影响。在传统社会中,设计随社会的性别分工已经假定某些领域就是属于女性的,而其他更接近设计本质的则属于男性。虽然包豪斯在成立之初就宣扬平等和无差别对待,但在实际情况中,由于诸多因素的影响证明所谓平等仅是一句维持着包豪斯美好形象的口号而已。那些不想进入编织工坊的女性,由于现实原因不得不妥协,因为这是她们留在这里的唯一机会。

这些情形所反映出的背后社会身份的悬殊亦在设计领域全然地体现出来了。女性没有话语权,被忽视、被冷落已是常态。我们知道莫霍利·纳吉,而莫霍利·纳吉的署名下看不到的是同样作为摄影师的其妻子露西亚·莫霍利(Lucia Moholy)。我们了解到的巴塞罗那椅是密斯·凡·德罗(Ludwig Mies Van der Rohe)的代表作,却不知道其妻子莉莉·瑞克(Lilly Reich)在其中所做的贡献。难道作为伴侣的设计师在合作的情况下已经被默认地归附到丈夫的名下而不具有联名的权利了吗?在包豪斯之外,同样的情况依然存在。建筑大师罗伯特·文丘里(Robert Venturi)获得普利策建筑奖的同时,众多人包括扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)都在为其同样是建筑师的妻子丹尼斯·斯科特·布朗(Denise Scott Brown)请愿,认为建筑界的女性理应获得与男性同等的地位。但请愿最终被驳回。

在残酷的现实情境下,女性为追求平等的权利在不断地做着自己的努力。在她们的创作中,女性作为客体是勇敢的、无畏的、关注身边事物、关心社会甚至关心人类命运的。而在以男性为中心的传统的语境下,女性却是愚昧的、无知的、等着被解救的,是他者。因而波伏娃说,女性不是生而为女性而是变成女性的。那些敢于挑战、敢于发声的女性们已经或者正在一点点地拓宽着女性参与的疆域,增加着女性的话语权。包豪斯女性设计师的设计实践和精神显然是至关重要的一环。

3.结语

当我们重新审视世界上第一座现代意义上的设计教育学校时,我们的关注点除了褒扬其对现代设计的贡献之外,能细究的还有很多;在那些被提了又提逐渐被广为人知的大师之外,值得被我们铭记的还有很多。我们知道格罗皮乌斯、密斯·凡·德罗、约翰尼斯·伊顿,知道瓦西里·康定斯基等等,但说起他们的女同伴,我们又知道多少呢?这些参与了设计史进程的女性们,即使有着不俗的表现,却也鲜少在设计史的叙述中看到她们,大多作为注脚存在着。

图12 布兰德《一起来帮助》

图13 莫霍利·纳吉《照片雕塑》

1971年,琳达·诺克林质问“为什么没有伟大的女性艺术家?”的问题还萦绕在心,几十年过去了,我们已经逐渐关注到了女性艺术家所做的贡献,能够相对客观地去看待传统的艺术世界。然而,对于现在而言,我们也许应该质问“为什么没有伟大的女性设计师?”。在当今社会中,现代设计正以一种全新的方式吸引着大众人群,包豪斯作为现代设计教育的开端,对其有完整的认识与全面的了解是极为必要的。包豪斯档案馆2013年推出了名为“包豪斯女性”的系列展览,既是为了表彰包豪斯女学生们所取得的成就,也是为了对在校期间被边缘化了的女学生们表示歉意。新一代的设计史学家和策展人,显然已经慢慢关注到了这些被历史所忽视但不可或缺的一部分。换个视角,重新思考我们的设计史书写现实,如此我们的设计史研究才能更为丰富详实与真实可信。

图14 布兰德《我Ⅰ》

图15 布兰德《我Ⅱ》

注释:

[1]约翰·沃克,朱迪·阿特菲尔德:《设计史与设计的历史》,周丹丹,易菲译,南京:江苏美术出版社,2011年,第173页。

[2]切尔·巴克利:《父权制的产物:一种关于女性和设计的女性主义分析》,何工译,《艺术当代》,2005年第5期,第15页。原 文“Made in Patriarchy:Towards a feminist analysis of women and design”于1986年发表。

[3]惠特福德:《包豪斯大师和学生们》,艺术与设计杂志社编译,成都:四川美术出版社,2009年,第38页。

[4]Rachel Epp Buller,“Bauhaus Women:Art,Handicraft,Design by Ulrike Müller”,Woman's Art Journal,2010,pp.55.

[5]格罗皮乌斯:《致安妮·魏尔的信》,1921年2月23日。见让尼娜·菲德勒,彼得·费尔阿本德:《包豪斯》,查明建,梁雪译,杭州:浙江人民美术出版社,2013年,第102页。

[6]Ericc.Cimino,Student life at the bahaus,University of Massachusetts Boston,2003,pp.100.

[7]杭间,靳埭强,胡恩成:《包豪斯道路,历史、遗泽、世界与中国》,济南:山东美术出版社,2014年,第52页。

[8]Marianne Brandt,“Letter to the Younger Generation”,in Neumann, Bauhaus and Bauhaus People,New York:Van Nostrand Reinhold 1971,pp.98.亦 见 Elizabeth Otto,“Marianne Brandt's Experimental Landscapes in Painting and Photography during the National Socialist Period”,History of Photography,2013,no.2,pp.168.

[9]同[7],第46页。

[10]格达莱娜·德罗斯特(Magdalena Droste),包豪斯档案馆研究员,包豪斯学派的有名学者,专注于女性在手工业、设计等领域的角色研究,著有《包豪斯》等。