“好雪片片,不落别处”

——玉涧禅宗绘画研究

2019-05-16代明玥朱平

代明玥 朱平

1.禅境入画意

禅宗,根植于中国文化土壤,经历了漫长的过程。至六祖慧能时,禅宗已然完成了本土化的过程,其修行中对心的观照巧妙地糅合了庄子的哲学观念,深深地感染了渴求自然的文人士大夫,进而对山水画的逸趣提出了新的、更深层次的审美要求。

若以宗教的眼光去看待禅宗,我们便会觉得这并不是一个完整的宗教。因为传统意义上的宗教似乎都有着供奉、朝拜的对象,例如道教,佛教供奉的神像、佛像。这些人为建构的神灵似乎都能以被供奉着的塑像为凭依,展现神力,完成信徒的宏愿。但在禅宗这里似乎一切都是与常识相悖的,没有神力滔天的西天众佛,有的只是修行者的心。

铃木大拙在《禅与生活》中曾说:“禅是大海,是空气,是高山,是雷鸣与闪电,是春花,是夏日,是冬雪。不,它是这一切之上,它就是人。”[1]他的这一番话为我们展现了一片清晰可见的禅宗世界。大海波涛澎湃,空气无处不在,高山又是那样崇高,但那又如何呢?人始终是有别于这些具有物理属性的事物,禅即是人自身。禅宗以心见心的修行方式使得修行者们在面对造化时便会由心向内进行观照,得出直觉上的论断。以旁观者的姿态,对象化的思绪来看世界,世界便只在我的观照中存在,在我的心中存在,世界与我为对象,我不以知识、情感、欲望来填充世界,作为旁观者的我无需记得何时何处发生了何事,只需以平常之心融于世界,舍弃主观思虑,舍弃知识构架。朱良志先生有言:“《维摩诘经》说,要入于不二法门,必须要超越所能之别。在南禅这里,没有我,也没有我所(我所关照的对象);没有主体,也没有相对的客体,主客之间的界限消除了。[2]这便是禅的境界了。

那么如何以禅境入画意呢?从上面讲到的禅宗与其他宗教之间的区别我们就不难推断,禅宗的修行方式必然有别于其他宗教,无需供奉的修行者们便开始了顿悟式的修行。对于画家而言通过顿悟,画家于梦中、幻境中得到了真理,自我的意识脱离了感官与知识的藩篱,没有了干扰画家便可以对意识的活动放任自然,进入到一种空灵的、迷蒙恍惚的境界中。此时的画家摒弃了尘世的纷纷扰扰,达到与自然合而为一的状态。这是一种中国绘画创作中特有的现象。苏轼有诗云:“天容玉色谁敢画,老师古寺昼闭房。梦中神授心自得,觉来信手笔已忘。”[3]在梦中,心与灵飘来荡去,不觉间似乎有神相授。这种不经意间的碰撞,达到了顿悟的最高境界。此时万象之中只有我的心与灵,世界也与我断了联系,世界不是我的世界,是心与灵的世界。朱良志先生曾说:“禅一悟之后,是绝对对待的,无前无后,无内无外,不将不迎,无古无今,悟后不是将外物融入自己的心,而是消解其观物的心、映心的物,物不在心外,也不在心内。”[4]

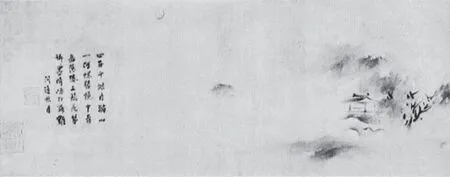

图1 玉涧《庐山图》(局部)宋末元初卷,绢本,水墨

2.禅宗“好雪片片,不落别处”的态度与玉涧的艺术精神

唐时,庞蕴居士深谙禅法。一次他到药山老师那里求法,求得正待归去,大门口便下起了雪。这时庞居士指着天上的雪说道:“好雪片片,不落别处。”一个禅客就问道:“那落在哪里?”便被庞居士打了一掌。

庞居士此言意在消除客观个体与雪的对立状态,转而与雪融为一体,消去了附着在雪上时间、空间的羁绊,我既是雪,雪亦是我。在这个空间中没有下雪,在这个时间节点上亦是没有下雪,个体与雪之间消除了主观与客观对立的屏障,个体丢弃了知识层面的雪,概念层面上的雪,消融了物与我之间冲突的个体。在这一瞬间灵魂得到了解放,以一种豁然顿悟的态度化身为了雪,这就是禅宗里本源的世界了。

玉涧为了追寻这本源的世界付出了近四十载的努力。他出家后受为临安天竺寺书记一职,得以遍游天下,饱揽胜境。这样行走于天地之间的际遇,使得玉涧以熔身于自然的姿态,直面禅宗对于造化不懈的追寻。对于禅宗而言,直面造化就是直面本心,直面内心的本真,是还原生命原本的样貌,懵懵懂懂、清净淡泊。这种直面内心的过程可以说激发了玉涧的创作灵感。每每游历名山大川,玉涧必会亲手摹写。这样对造化孜孜以求、不断探寻的过程并非是简单的、机械化的描摹,而是内心对自然观照的过程。在心与灵的注视下,造化与心境融为一体,这样的造化褪去了其原本作为客观的存在的凭依,是一种被过滤了的新的形态。正如苏轼一联:“空山无人,水流花开”,这一联正暗合了玉涧“好雪片片,不落别处”的禅宗境界。在这种“空”的境地下,“人”失去了踪影,“人”是消失了吗?并非如此,“人”是以一种除去区别见的样貌脱离了这个世界,“人”与“山”融为一体。“人”遗弃了生物本身具有的物质属性,在“空”的境地中自在飞舞。水流是水流,花开便由它花开,在不作判断的情境下,那种超脱于时间、空间束缚的感觉,或许就是大自在了吧。正如铃木大拙所说:“禅师们完全与自然合一。对他们来说,人与自然没有什么区别,也不是人故意使自己与自然合一或自然进入他们的生活之中。禅师们不过在时间还没有变为超时间性的地方表达自己的意思而已。”[5]

这种追寻终于有了结果。玉涧“后归老家山中,于古涧侧流苍壁间占胜作亭,又建阁对芙蓉峰。”[6],此时的玉涧可以说在真正意义上达到了“好雪片片,不落别处”的境界。他脱离肉身的束缚,熔身于山林泉壑之间。这里没有了玉涧,没有了玉涧对世俗尚存迷惑的心。在这里,玉涧是古涧中的一滴水,是苍壁上的一株草,亦或是芙蓉峰上长青不朽的一棵树。这种舍弃了一切客观束缚的姿态,把眼前的山水从玉涧的眼中推了出去。这山水不再是玉涧的山水,而是心灵映射下的山水,切断了是非往来,只留一颗独与山川之灵相交的心。

图2 玉涧《山市晴岚图》宋末元初卷,绢本,水墨

3.玉涧的禅宗绘画

玉涧,金华人,九岁时出家为僧,法号若芬,字仲石,一生遍游大好河山,目之所见必亲手摹写。“王柏《宿宝峰呈玉涧》诗云:‘江湖四十年,万象姿描摹。’”[7]玉涧与梁楷、法常皆为当时的禅宗绘画代表人物。他的绘画作品也因中日禅文化的交流传入日本并对日本绘画产生了深远的影响。

《庐山图》(如图1)是玉涧的代表作之一。此画重心在画面的左下方,三个山峰接踵而立,看似随意点染的山头却内含着丰富的墨色变化。山峰之间奔流而下、汹涌澎湃的是那仿若银河倒灌的瀑布。画面的右上方玉涧题画曰:“过溪一笑意何疏,千载风流入画图。回首社贤无觅处,炉风香冷水云孤。”短短一首七言绝句把此画的意境清晰地展现在我们眼前。诗的第一句‘过溪一笑’便是引用了佛门中虎溪三笑这一典故。魏晋时期有僧名慧远,居于庐山东林寺中。是日,陶潜、陆修静来访,三人相谈甚欢。离别时不觉间已走过了小溪,恰逢虎啸林间,三人大笑别过这是其一。其二,在诗的第三句玉涧又引用了白莲十八贤这一佛门典故,其间的缁白皆是当世冠绝。明白了画内意蕴,我们再转过头回到画上的山水中。观其用笔似是同时期的禅宗画家法常,画中庐山的线条草草落下,看似肆意而为之,实则在随意间把画中山头的外部轮廓和内部结构展现得淋漓尽致。后用稍淡的短线条皴擦,部分山景亦是草草带过,绵里藏针的线条给画面带来了一种朦胧的美感。云雾缭绕间似有梵音响起。摒神凝视,观者的思绪似乎随着玉涧的神思飞向了众贤云集的庐山之中。贤人或坐或卧,谈经论法,好一片快活自在地。这种亲近,自在的美的体悟正是禅宗思想的体现,寓庄严于触手可及处,正印证了禅宗不二之法门。

再来看玉涧的另一副作品《山市晴峦图》(如图2)。与《庐山图》不同的是这幅画的重心放在了画面的右侧。远处的数坐山峰寥寥数笔一扫而过,云雾缭绕中只有山峰顶端凸现于纸上。画面的中部,不求形似只取其韵,意到笔落,穿插于山林间的人物仿若天人,错落而行,出尘而又独立。画面近处,墨色最重,山体形态一览无余。远景处一片迷迷蒙蒙,细细品味时间仿若停滞其中,这其间的山林人物也早在绘画的过程中成为了心中意态的呈现。在玉涧神思的引导下,画面上的山林成为了一个互相依傍的整体,禅宗圆成之境也得以显现。

《洞庭秋月图》(如图3)也是玉涧充满禅意的绘画作品。该画在一片朦胧中为我们揭开了洞庭湖神秘的面纱。玉涧含笔墨于胸怀,表现在画作上的就是亦深亦浅,线墨难分的迷蒙之美。画面的空白处亦是被充分的利用,在增加纵深感的同时,洞庭湖湿润的气候及光线照射在湖面时明暗的对比也是若隐若现。这种虚虚实实,或明或暗的变化,使得观画者的精神在恍惚迷朦中得到了升华。这亦是禅宗心源与造化,主体与客体互为凭依理论的一种体现。

图3 玉涧《洞庭秋月图》宋末元初卷,绢本,水墨

玉涧的山水画,从线条来看,简、淡的墨色线条在纸绢上分外夺目。以稚拙的墨色写山水,而不用二色,正是禅宗“不二法门”的体现。我们看玉涧的《庐山图》,除了三座山峰整个画面再无他物,大片的留白侧证了禅宗任他“水流花开”的高妙禅境。这种留白的大量出现亦是玉涧超脱肉身,神游山川的体现。细细品味之下,观者仿佛顺着那一丝丝禅意进入到了画的世界中。在画中,我们失去了身为主体的客观性,舍弃了与世界为对象的身份。在这里,我是山、是云、是飞流直下的瀑布。朱良志先生说:“禅的无分别见没有这样那样的态度,如果说禅有态度的话,就是放下所有态度,以无态度为态度。”[8]

通过禅意去观照这个世界,就是摒弃客观进行主观体悟的活动。世界不因我而转动,我亦视世界为泡沫。玉涧亦是如此,在玉涧的山水画中剔除了客观存在的山水形象,舍弃了山水固有的画法,剩下的只有逸笔草草和玉涧自身的体悟。这样直指内心的做法从另一个层面来讲便是通禅了。这种境地无以言传,但对其体悟却可于一朝一夕之间完成,如夕阳之落于水面,有影而无痕。

注释:

[1]铃木大拙:《禅与生活》,上海:上海人民出版社,1982年,第115页。

[2]朱良志:《中国美学十五讲》,北京:北京大学出版社,2016年,第39页。

[3]转引自邓椿:《画继》卷五,北京:人民美术出版社,1963年,第112页。

[4]同[2],第44页。

[5]铃木大拙:《禅风禅骨》,北京:中国青年出版社,1989年,第285页。

[6]陈传席:《中国山水画史》,天津:天津人民美术出版社,2015年,第228页。

[7]同 [6]。

[8]同[2],第40页。