西南中国画创作在当代艺术语境下的传承和发展

2019-05-16黄山HuangShan

黄山 Huang Shan

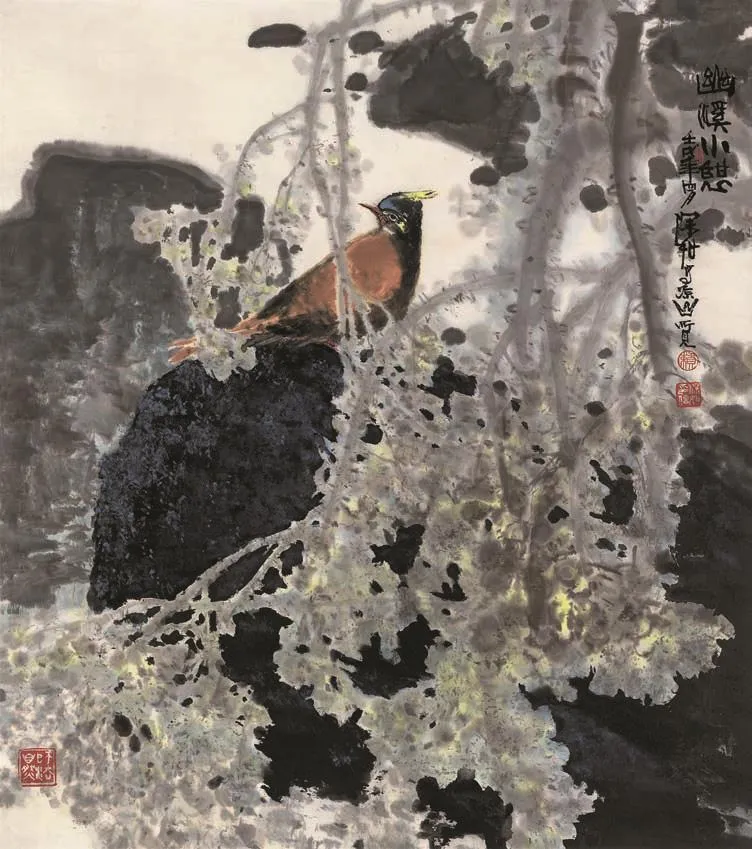

1 赖深如 幽溪小憩 68cm×60cm 1982

一、传承传统

西南地区的中国画传统悠长而厚重,自唐代赵公祐、梁令瓒,五代黄荃、卢棱伽、贯休、阮知晦、阮惟德、石恪,宋代赵昌、苏轼、黄居寀、黄居宝(黄筌之子)、法常,明代杨文骢,到清代邹一桂、竹禅、杨裕勋、张度、朱念祖、姚华、龚晴皋、钱沣,名家荟萃,成就卓绝,在中国画发展的历史长河中具有不容忽视的重要作用。

黄荃以画品“富贵”流布后世,其“黄家富贵”以画风精谨艳丽、劲挻工致代表了五代花鸟画的最新最高水平,之后,北宋宫庭花鸟画有了新的审美标准。在中国花鸟画的发展历史中,“黄家富贵,徐熙野逸”是五代花鸟画的两大流派,其学说成为衡量院体和民间绘画风格的标准,具有典范的意义并影响后世。作为文人画倡导者和杰出代表的苏轼,以其“诗中有画,画中有诗”的人文品格和清新豪健、笔意恣肆的艺术特质,成为后世代代相传的美学追寻,至今仍为广大从艺者所膜拜。尤为重要的是,苏轼提出的“论画以形似,见于儿童邻”形神观和邹一桂倡导的“以万物为师,以生机为运”的美学思想,为古代中国画理论宝库注入了重要的人文理想和审美特质,成为后世中国画创作的精神引领和普遍遵循。

至近代,抗战时期的吕凤子、黄宾虹、齐白石、徐悲鸿、傅抱石、陆严少、丰子恺、关山月等中国画大家入西南办学、讲学、游历、举办展览,以及内迁重庆的国立艺术专科学校(中央美术学院和中国美术学院前身)、武昌艺专(湖北美术学院前身)等院校的艺术教育,在伟大的民族精神和开放的先进文化引领下,给处于急剧变革时期的西南带来新旧文化的激烈碰撞,形成传统文化与外来文化融会贯通、创新意识与理性思考有效结合的新格局,为中国画的发展营造了良好的氛围,并为西南中国画的后续发展奠定了深厚的文化根基。

以吕凤子、张大千、晏济元、蒋兆和、段虚谷、谢趣生、李琼玖、吴—峰、孟光涛、冯建吴、肖建初、陈子庄、苏葆桢、岑学恭、李际科、赵蕴玉、石鲁、谭学楷、黄原、杜显清、李文信等为先导的老一辈艺术家,早在20世纪30—60年代便开启了西南中国画传承发展的复新之门。从段虚谷、冯建吴1932年在成都创办东方美术专科学校,吕凤子1938年在重庆壁山创办私立正则艺术专科学校,致力于传统艺术的教育与振兴。从张大千《敦煌临摹》国内巡展,到晏济元《红日青松图》、蒋兆和《流民图》、段虚谷《青城烟雨》、谢趣生《全民总动员》、李琼玖《达摩图》、吴—峰《夔门风雨》、冯建吴《峨岭朝晖》、陈子庄《山深林密》、苏葆桢《葡萄》、赵蕴玉《桃花鸳鸯》、岑学恭《万里风烟入画图》、李际科《二马相戏》、杜显清《阿妈》、李文信《大渡河》及石鲁的《转战陕北》,这些作品既借古开新又紧贴时代,开—代画坛新风,在当时的中国文艺界产生了巨大影响,成为中国画从传统形态到现代形态有效转化的重要起点和标志。

从这—历史时期延续至今,西南地区的中国画创作始终坚持对传统的传承和创新。中国传统文化中最根本的灵魂和命脉是民族精神。民族精神是中华民族在几千年历史实践中创造出来的,是历史沉淀的结晶,具有核心价值属性,概括起来有四个方面:自强、仁义、爱国、和合。民族精神的核心价值属性,是形成中国画艺术独特面貌的血脉,亦是中国画艺术之所以傲然屹立于世界艺术之林的本质特征。因此,传承民族精神、美学思想、程式技法,传承中华美学特质,展现中华审美风范,就成为西南地区中国画家的理性共识和普遍遵循,亦是画家前赴后继的心灵标志、人生命题和理想追寻。而以古人之规矩,开自己之生面,则是这种传承的本质意义和文化价值所在。

还必须提及的是,段虚谷、冯建吴、吴—峰、孟光涛、石鲁、蒋铁峰、丁绍光、李文信、张士莹、蒲国昌、马振声、朱理存、戴卫、龙瑞、刘绍荟、周顺恺先生以及后学徐贤文、黄越、陈胄、李勇、李月林、侯薇薇、马媛媛、蒋才、耿杉、关健、张亮、李杰等人的就学经历,为西南引入了集上海昌明艺专、上海美专、广东省立艺专、中央美术学院、中国美术学院、清华大学美术学院(原中央工艺美术学院)、中央工艺美术学校、陕北公学院、中国人民解放军国防大学军事文化学院(原解放军艺术学院)、中国艺术研究院、中国画研究院、中国国家画院等院校、画院和研究院的教学体系和教学思想,以及吕凤子、黄齐生、王—亭、潘天寿、徐悲鸿、傅抱石、李可染、蔡若虹、叶浅予、黄胄、诸乐三、刘海粟、黄宾虹、蒋兆和、孙其峰、李翔、郭怡孮、刘国辉、薛永年、李宝林、吕胜中、任惠中、胡伟、牛克诚、王盛烈、陈平、殷会利、尹吉男、陈向迅、何加林等名师的艺术精神和学术主张。这些不同地区、不同取向、不同学缘的教学体系和教学思想的输入以及大师的艺术影响,极大地丰富了西南地区中国画传统的人文内涵,有力促进了西南艺术教育和创作的进程并在相当程度上拓展了西南中国画艺术的开放向度和认知维度。

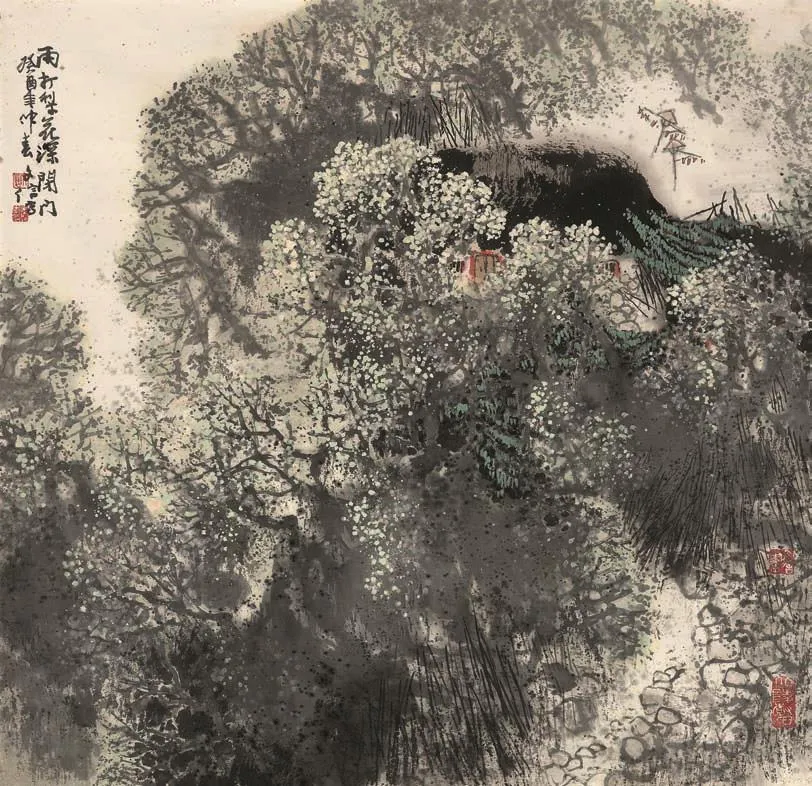

2 李文信 雨打梨花深闭门 68cm×68cm 1993

二、创新发展

接续至20世纪八九十年代,赖深如《林间丽色》、张士莹《牧场》、蒲国昌《石榴》《人—人》、蒋铁峰《石林春晓》、白德松《西双版纳的故事》、丁绍光《西双版纳》、沈道鸿《草原的表情》、马振声《陆游》《逢场》、何继笃《荷花图》、朱理存《叔叔喝水》《赶场天》、刘绍荟《重彩图》、叶毓中《大漠红日》《帕米尔人》、彭先诚《西厢画意》《马球图》、戴卫《李逢探母》、陈国勇《巴山郁秀》、唐允明《红岭》、龙瑞《红岭》、姚思敏《清音》、李华生《读书图》等一大批名家和名作的相继出现,以及在改革开放大潮中应运而生的学院派新生代中国画研究与创作实践,和重庆国画院、成都画院、四川省诗书画院、贵州画院、嘉州画院、云南画派的艺术家集群创作,为西南地区的中国画发展提供了新的发展方向,其影响逐步扩大和增强,并通过一系列的创作实践系统地呈现了这一阶段的探索与成果。至此,西南地区的中国画创作在内容和形式上取得了进—步突破,丰富了表达的内涵,拓展了表现的外延,将西南中国画创作推进到—个全新的高度。

中国画艺术在现代逐渐加快了东西文化交流互鉴的步伐,历经“85思潮”,逐渐形成了当代艺术语境。国门洞开之后外来艺术思潮的巨大冲击,导致当代中国画领域形成了巨烈的波断式运动。“中国画穷途末路论”“守卫中国画底线论”以及一些其它观点的产生,使整个中国画坛展开了—场如火如荼的“中国画大讨论”,这种全国性的思想和学术大讨论也必然影响到西南中国画创作的走向。正如林木先生所言,“中国画坛从世纪初就开始了变革的进程,那—场围绕着科学与艺术、东方与西方、传统与现代、为人生与为艺术、雅与俗的争论到今天已整整—个世纪。”

面对当代艺术语境,西南艺术家积极应对挑战,以“究天人之际,通古今之变,成—家之言”的智慧,挑战既有认知、探寻全新奥秘、催化创新动能、塑造未来历史。以足够锐势的独立,去应对平衡固有的依赖;以超常敏锐的洞察,去发现那些被人忽视的艺术真知,从而打开艺术创造的新世界。西南艺术家以科学探究的方法论和穷尽实验的实证论,拼接历史与当下的艺术图像,采取了—种更为切实可行的艺术创作实践。或许,静心耕耘,悬置争议,拒风潮于寨外,“越名教而任自然”是西南中国画同仁在静心内省之后与众不同的“悟道”与“得道”。长江流域和西南疆地,是西南艺术得天独厚的文化土壤,而西南独特的山川地貌、深厚的人文历史、坚固的红色基因、浓郁的民族风情、纯朴的民风民俗,则成为西南中国画最丰足的精神与文化滋养和艺术家精神品格的生命血脉。

西南画家似乎天生具有某种对于艺术认知的宽阔视野和对于艺术现象的敏锐洞察,以及从中抽丝剥茧、辩证取舍和为我所用的能力。这种与生俱来的艺术秉赋使西南画家尽管地处内陆而能放眼四海,偏居寨中而能洞悉世界。

20世纪80年代初至2000年末,以蒋铁峰、丁绍光、刘绍荟为代表的云南画派率先在西南和全国兴起中国画创作的装饰重彩风,突破了“清新淡雅”一脉和“简洁空灵”的图式;而唐允明《红岭》和姚思敏《清音》的“满密”构图和“秃笔”符号,则颠覆了传统的位置经营和笔墨程式;以岑学恭、黄纯尧为代表的三峡画派,以大势、豪势、趣势、情势的构思、布势与运墨,以写生为立、雄浑为主的艺术主张,极大地拓宽了当代中国山水画创作的审美范畴。

此后,“装饰风”和“满密风”这—特殊的绘画样式和独特风格—直延续并根植于一大批艺术家的创作之中,成为西南中国画在当代具有普遍意义的审美表征符号。

进入21世纪,及至探索倾向更为彰显的蒲国昌、白德松、彭先诚、沈道鸿、陈国勇、龙瑞、戴卫、李华生、周顺恺、孙汉军、傅仲超、张春新、王川、梅忠智、王世明、程峰、周华君、张争、卢平、黄山、李白玲、李开能、熊显林、陈争、黄静、冯斌、黄越、李彤、谭江、查明、周南平、苏甦、孟涛、蓝正辉、陈航、梁时民、李青稞、王申勇、邓建强、何剑、肖志、康益、李志坚、侯薇薇、马媛媛、何为娜、郝亮、肖旭、魏久捷、钱磊、李月林、李勇、刘萍、唐楚孝、傅吉鸿、蒋才、王永成、冯东东、关健、张亮等人,以“考据古今,现实塑造”为学术主张,致力传统艺术的创造性转化、创新性发展。无论是艺术创作在传统与当代、东方与西方的自我解读和思辨中,还是在新观念、新材料、新语言的探索实践上,都极大地拓展了当代中国画创作的空间和维度,呈现出较为特殊而完整的西南当代中国画创作语言谱系,成为西南中国画创作的中坚力量,开启了西南中国画复兴的“轴心时代”。

一切有关艺术灵感的诱因,无不源自内心的真切感受。以深切的内心体验,凝结概念与符号的新世界;以充实自我和完善自我,超越自然的决定论;以坚守传统文化血脉,丰厚当代生活底蕴为学术旨归,成为西南中国画创作的理性共识和普遍遵循。注重表达,而非笔墨本身——这仿佛成为西南中国画艺术探寻者共有的理性共识和文化自觉。因为所有的艺术语言最终的目的都是为了表达,而任何剥离表达之外的笔墨都将毫无意义。这似乎与吴贯中先生所倡导的“不择手段,择—切手段,表达视觉美感及独特情思,产生出自己的风格”的艺术主张—脉相通。

西南地区的中国画创作在时代的激流中不断发展、变革,逐步形成了考据古今、现实塑造、赓续传统、熔铸当代、再生创造、文化复兴的艺术主张和共有的理论遵循,并在总体上形成了满密朴拙、装饰意趣、幽远野逸、典丽富贵、遒劲雄奇、苍深渊穆、雄浑雅健的艺术面貌和风格取向。这种独特的风格和面貌的形成,或许正如王林所说:“其实这对艺术创作的个体性而言,并非坏事儿,反而能够促进各自为战、敢做敢为的独立性。”艺术的地域特色的确能够在某种意义上定义一个艺术群体的审美向度,并且有助于这个群体人文品格的凝练与塑造。长江流域文化内涵和西南人文风情依然是艺术家创作内容的首选,而跨文化交流和国际化视野则是艺术家建构话语体系的自觉内省和必然选择。

三、集群动力

西南中国画创作在当代的传承与发展,其主要力量来自艺术院校、美协和画院,而地区分布又以四川、重庆、云南和贵州为重镇。以艺术院校为中坚力量,美协、画院和中国画学会三足鼎立,构建起西南中国画创作的集群动力。

20世纪80年代至2000年以来,以四川美术学院、西南师范大学美术学院、重庆大学人文艺术学院、重庆师范大学美术学院、西南民族大学美术学院、云南艺术学院、贵州大学艺术学院、贵州民族大学美术学院、四川大学艺术学院、四川音乐学院美术学院为代表的学院实力派,以四川省美术家协会、重庆市美术家协会、贵州省美术家协会、云南省美术家协会以及重庆画院、成都画院和各地中国画学会为代表的艺术家集群,在致力传统艺术创造性转化、创新性发展的进程中,贴近生活、贴近人民、把握时代脉络、弘扬主旋律、传播正能量、坚持以人民为中心的正确导向,推动中国画在重大题材创作上的探索创新,增强了为社会主义核心价值观服务的文化自觉与艺术认同,创作了大量艺术精品,使西南地区中国画艺术创作呈现出有高度、有广度、有温度的新气象,将西南地区的中国画艺术创作推向一个新的高度。

(一)学院力量

自“85思潮”以降,以美术院校为中坚力量的中青辈艺术家,以自觉的高峰意识和文化的使命担当,不忘本来,吸收外来,面向未来,致力传统艺术的创造性转化和创新性发展,在当代艺术语境和世界多极化的双重背景下,充分发挥集系统科学研究和教学创作一体、师生一体以及人物、山水、花鸟全面并举的自身优势和广泛的社会影响,加之与国内国际院校和研究机构的交流互访,因而使得创新驱动的内生动力更为持续和强大。院校力量作为中国画创作传承创新的实力派,极大地推进了中国画从传统形态向现代形态转化的进程,形成了西南中国画创作人才培养、教育研究、科研创作开放多元、繁荣共生的新格局。

作为西南地区中国画创作与研究高地的四川美术学院中国画系,无疑是西南美术院校中的学术标杆。

1991年,在“纪念黄遵宪先生当代书画艺术国际展览”中,白德松、石码、黄山创作的《冯将军歌》等作品,在国内率先尝试用丙烯颜料绘制新工笔画,形成川美工笔画创作在新材料、新技法方面探索的新势力。白德松率先从宣纸转向布面丙烯,其动因或许缘自自我探索倾向,但其转变正如王林所言,“对于水墨艺术现代转型具有不可小觑的意义”,影响了川美画家如石砳、黄山、冯斌、周南平、刘明孝、康益、肖志、白海等人,当然也会在很大程度上影响到这些画家的学生,形成了川美中国画某种“不同”的样式。

如果说,在“中国画大讨论”背景下的西南中国画创作从整体上还显得过于中庸而温和,与当代艺术语境格格不入的话,那么,1996年11月12日在成都四川美术馆举办的“四川美术学院中国画系教师作品展”,则如一石激起千层浪,打破了中国画宁静而沉寂的一潭秋水,引起了社会和业界广泛关注,成为画坛轰动一时的“川美现象”。此展是川美中国画系教师的首次集体亮相,展览以探索性、学术性为核心呈现了这一创作群体在建构“中国画新形态”进程中的文化思考与探索实践,其新的观念图像视觉冲击和整体符号谱系,成为西南乃至在全国中国画创作中独具特色的艺术表征。王仲、孙克、邓福星、王林、林木等著名批评家在展览研讨会上,对本次展览给予充分肯定和高度评价。林木将川美中国画系教师称为“—个年轻活跃的国画家群,其视野的开阔、创意的新颖、个性的鲜明和风格的各异构成该画家群的突出特色。”王林认为该展是最具探索精神和学术价值、呈现全新审美符号并能引发各界广泛关注与讨论的典例。

2015年在北京民生美术馆举办的“四川美术学院教师作品北京展”,全面呈现出中国画系教师的独特艺术面貌和最新的学术探索成果。川美中国系的教师,在中国当代文化语境和“双—流”建设格局的双重背景下,突破传统国画的创作思路,在抽象水墨、材料水墨、观念水墨等领域中探索,以传承创新、熔铸当代为学术旨归,逐渐形成了以“中国画新形态”为指向的创作主张,并在创作中坚持对传统的继承和依据传统的拓展。著名画家何家英在评论该展时说道:“川美的中国画,继承与创新、传统与当代二元统一,既充满人文气息、地域特征又具有辛辣味道。”

西南师范大学美术学院、重庆大学人文艺术学院、重庆师范大学美术学院、四川大学艺术学院、四川师范大学美术学院、西南民族大学艺术学院、云南艺术学院、贵州大学艺术学院、贵州民族学院美术学院、四川音乐学院美术学院的中国画创作力量也十分雄厚,以唐允明、程峰、李白龄、陈航、张争、张春新、熊显林、黄静、罗江玫、苏甦、陈胄、唐楚孝、朱晓丽、谭平、杨维义、谭阜实、罗登祥、李月林、李勇、付吉鸿、李炬、孙建东、扬卫民、陈乙源、李建东、银小宾、冯东东、薛凇等为代表的中青辈艺术家群体,活跃在西南乃至全国的中国画坛。在以学院名义举办的各种展览和以个人身份参与的各类艺术活动中,体现和代表了西南中国画创作的学术水准和成就,成为西南地区当代中国画创作的中坚力量。

探索精神、科学研究和创作实验,研究的系统性与学科的前沿性,艺术教育的互动性和学术交流的开放性,无疑是当代学院教学与创作的本质特征和学术优势。而各院校相继举行的各类学术活动,形成了艺术的开放交流机制,在很大程度上拓展了师生对当代艺术认知的维度,仅以川美中国画系为例,自20世纪50年代至今,邀请来校访学、授课、办展、讲座的著名国画家、批评家就有孙其峰、刘文西、杨之光、吴山明、刘国辉、刘国松、杜滋龄、李伯安、苏百钧、胡明哲、何家英、周京新、张志民、王赞、陈平、李孝萱、王颍生、尉晓榕、刘西洁、陈振国、赵宝平、李松、刘庆和、王仲、孙克、薜永年、邓福星、郎绍君、刘骁纯、殷双喜、沈揆—、李—、岛子、王鲁湘、许晓生、尚辉、李津、徐累、丘挺、袁武、张江舟、梁占岩、陈风新、曾来德、徐里、张羽、张见、方向、方土、丘挺等人。加之各地邀请了众多入川、入渝、入滇、入黔的国画家、批评家,在西南形成了集聚全国智慧的“大师库”。这些著名国画家、批评家以不同的方式、不同的观点、不同的呈现而共同的话题,为整个西南地区的中国画创作传授了宝贵的艺术经验并提供了有效的参照坐标,在艺术教育和创作实践方面都产了积极巨大的影响,为西南各个时期的中国画发展注入了极为重要的文化力量。

(二)美协 画院 中国画学会

地方美协作为群众艺术团体,在中国美术家协会的直接领导下,在中国画创作中一直肩负思想引领、展览组织、画家凝集、社会服务、多效传播的职责和使命,成为引领地方美术创作传播正能量、弘扬主旋律的排头兵和桥头堡。自1949年便已设立的西南各地美协,在长达六十多年的历程中,在大型展览组织、学术交流、人才培养等方面,都发挥了积极的不可替代的重要作用。

西南地区画院的设立大多始于20世纪80年代初。作为政府设立的书画创作、理论研究、学术交流专业机构和事业单位,画院具备既有专业创作人员又能广泛团结社会各界画家的双重优势。重庆画院的画家有朱宣咸、冯建吴、苏葆桢、晏济元、李文信、马振声、朱理存、周顺恺、高济民、邓建强、王世明、张春新、陈航、蒋才;成都画院的画家有吴—峰、岑学恭、赵蕴玉、何继笃、姚思敏、李青裸;四川省诗书画院的画家有戴卫、何应辉、彭先诚、张士莹、郭汝愚、秦天柱、刘朴、袁生中、王申勇、钱磊;贵州画院的宋吟可、陈争、马畅;云南省画院的画家有袁晓岑、王晋元、杨成忠、姚钟华、李忠翔、高金龙、郭游、罗江;嘉州画院的画家有李琼久、李道熙、黄仲新、李忠纯、万一宾、陈烈、毛明祥、余龙、李开能等。这些画家中除少数为画院专职人员外,更多是作为兼职人员分布在美协、院校以及社会各界的艺术家。这种开放的体制机制几乎汇集了所有西南地区的中国画同仁,是集合了专职画家和兼职画家共有的学术机构和交流平台,从整体上凝集了西南中国画创作的力量,有效促进了西南当代中国画创作的发展。

而21世纪相继成立的各地中国画学会,通过学会年展、主题创作展、学会交流展等系列学术活动,极大地增强了西南当代中国画创作的整体能量和综合实力,是对画院体制的延伸拓展和有效补充。

纵观西南中国画创作,在各个历史时期都十分注重学术研究和艺术活动的对外开放及互鉴交流,尤其自20世纪70年代至今,充分利用和发挥院校、美协、画院、中国画学会自身优势和条件,“走出去,引进来”,通过举办展览、学术交流、人才引进、聘请名师等战略举措和艺术活动,有效地拓展了西南中国画领域的艺术视野,加强了对外交流,静化和改善了西南地区的文化生态,形成了西南艺术传承创新、交流开放、多元并存、繁荣共生的大格局。

结语

中华民族伟大复兴需要传统文化的繁荣兴盛。传承与创新,既是中国画在新时代的必然选择,亦是中华文化的历史使命,更是西南中国画同仁的共同追寻。所有的艺术语言,最终目的是为了表达。因之,文艺工作者必须不忘初心,砥砺前行,不忘本来,吸收外来,面向未来,为人民抒写、为人民抒情、为人民抒怀,创作无愧于时代的优秀作品。惟有如此,言及中国画艺术的存在价值和历史演进才具有本质的意义。西南中国画创作在发展历程中,致力传统文化的创造性转化、创新性发展,“以万物为师,以生机为运”(邹一桂),始终秉持“学古敌古,创新破新,赓续传统,熔铸当代”学术旨归,坚持“以人民为中心”正确导向,感知时代变迁,顺应历史召唤,传承中华美学特质,展现中华审美风范,形成了自身的学术追求和独特艺术风貌,涌现出了一大批贴近时代,贴近生活,贴近人民,具有强烈个性的艺术作品,具有其在全国的独特地位与区域优势,是中国画现当代发展历程中不可或缺的部分。

我们有理由相信,随着国家“长江经济带”和“内陆开放高地”战略布局和“—带—路”发展倡议的持续推进,新时代中国特色社会主义背景下的西南中国画创作,将坚定文化自信,扎根西部大地,弘扬民族文化,高扬中国精神,也必将焕发出更为勃勃的生机,从而为中国画艺术的大发展大繁荣贡献出更多的西南智慧和力量。