治理视角下美国研究型大学教师发展组织结构变革研究

2019-05-15刘之远张青根

刘之远,张青根

(1.广东外语外贸大学 英语教育学院,广东 广州510006;2.华中科技大学 教育科学研究院,湖北 武汉430074)

一、问题的提出

大学教师发展组织最早出现在美国研究型大学中。作为促进教学发展、专业发展、个人发展和组织发展的大学教师学习与实践共同体,大学教师发展组织是肇始于20世纪60年代的美国大学教师发展运动的产物。20世纪90年代以来,美国大学教师发展运动进入到资源整合与网络建设的新时期。[1]在这一过程中,研究型大学始终引领着多样化的大学教师发展组织革新,是推动大学教师发展运动的“主力军”;与此同时,通过组织变革回应院校治理诉求成为这一时期研究型大学教师发展组织专业化建设的主题,为其他类型大学教师发展组织的变革提供了参照。21世纪初,院校治理环境和教学环境变化的双重因素加速了教师发展组织的自我革新,美国研究型大学教师发展组织也开始呈现出多样化的结构形态。

当前,研究型大学教师发展组织的变化既反映出院校治理环境变革的大背景下传统教师学习共同体寻求自我突破的积极尝试,也彰显着其作为新型的学术组织主动适应外部挑战的行动理念。其中,组织结构的变化既是提升研究型大学教师发展理念、优化研究型大学教师发展组织功能布局的直接反映,也是创新研究型大学教师学习共同体、促进学习型组织自我成长的必由之路。国内现有文献中关于国外大学教师发展组织的研究主要采取案例研究、比较研究的方法。这些研究或从结构功能主义出发探讨单个大学教师发展组织的架构与职责[2]、大学教师发展组织的结构特征和项目设计[3],或从系统论的角度研究大学教师发展组织的运行机制[4],或从组织成长的角度研究某一教师发展组织的发展历程、沿革等[5],而对研究型大学教师发展组织结构的变化与趋势研究不足。按照非概率抽样策略中“最大差异抽样”和“滚雪球抽样”的基本步骤,笔者于2015年7月至次年2月在美国访学期间选取8所研究型大学①的教师发展组织作为研究对象,对其中16位分管教师发展工作的教务长、教师发展中心主任及项目负责人等进行了半结构化访谈。访谈内容涉及本校教师发展组织的沿革、使命、结构、功能、资源、专业化建设及愿景、教师发展项目的设计与评估等;平均每人访谈约40分钟,最终形成约600分钟的访谈录音和近12万字的转译文本。本研究从组织变革的视角探讨美国研究型大学教师发展组织结构的一般模式与变化趋势,以期为我国大学教师发展中心的专业化建设、发挥大学教师发展中心在院校治理中的作用提供借鉴。

二、美国研究型大学教师发展组织结构的一般模式

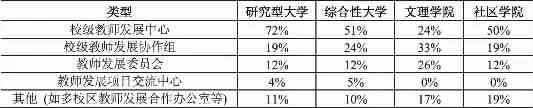

在理性界限的范围内,任何组织都是有结构的。组织结构由工作和群体之间相对固定和稳定的关系构成,它能使个体和群体实现有效的工作业绩与目标。[6]作为现代社会组织和管理的典型方式,科层制具有权力层级化、制度规范化、组织专业化和非人格化等特征,并在现代大学治理体系中被广泛采用。由于科层制能够提升学术组织运行效率并节约交易成本,科层组织结构也被应用于研究型大学教师发展组织中。一方面,在研究型大学教师发展组织形成初期,教师发展项目零星地散落于一些院系教师培训项目和院校研究办公室的常规职能中。[7]院校领导者倾向于把具有相同或类似功能的教师培训项目和管理部门整合到一个单独的机构里,教师发展组织也从院校研究办公室、教师培训部门、教师人力资源管理部门等机构中分离出来。另一方面,20世纪80年代后成立的研究型大学教师发展组织开始尝试通过建立科层组织结构为教师发展事业开拓空间,科层结构也促进了研究型大学教师发展组织的制度化过程。此后,具有科层结构特征的教师发展组织越来越多,科层结构也成为美国研究型大学教师发展组织架构的主要模式。无论在研究型大学、综合性大学、文理学院还是在社区学院中,建立基于科层结构的院校教师发展中心已经成为美国大学开展教师发展工作、推动教师发展组织专业化建设的通行做法(见表1)。[8]

表1 美国大学教师发展组织类型

伯顿·克拉克(Burton Clark)在分析高等教育系统时,通过确定哪些内部特征是重要的,把组织的主要特征纳入统一的结构中,最终形成由学科和事业单位交叉而成的总体矩阵。[9]在大学教师学习共同体和跨学科学术组织创生的过程中,这种总体矩阵仍然发挥着作用。其原因在于,高等教育系统中的事业单位遵循着科层理性和专业化分工的行动逻辑,在信念、工作方式和权力分散的作用下,学术共同体有着清晰的文化边界[10],在遵循学术发展规律的基础上最大化地利用资源。大学教师发展资源是实现大学教师教学发展、专业发展、个人发展和组织发展而累积的可以直接控制或运用的各种要素的总称,大学教师发展资源是大学教师发展管理与大学教师发展组织建设的对象。从战略角度出发,在建立一个实体化的教师发展组织之前,必然要对教师发展资源进行评估。资源评估包括界定教师发展活动的利益相关者,识别院校与院系教师发展资源,认清教师发展面临的挑战、教师发展组织在院校治理结构中的角色、当前教师发展活动的资源局限与不足等。[11]对于一些教师发展资源相对分散的研究型大学来说,科层结构在机构建设层面也能够起到整合现有教师发展资源的作用。

罗格斯大学是新泽西州一所顶尖的公立研究型大学。该校教学提升与评估研究中心(Center for Teaching Advancement&Assessment Research,CTAAR)成立于1992年,由学校副教务长领导中心工作。中心下设多元化办公室、知识管理办公室、教师评价办公室、院校研究与评估办公室、创新教学与技术办公室。[12]在CTAAR中心初创阶段,为了便于集聚教师发展资源,中心被置于学校教务长办公系统之下。从部门设置来看,中心在与教师发展直接相关的部门(多元化办公室、知识整合办公室、创新教学与技术办公室)当中都设置了常务副主任。与其他大学教师发展组织不同的是,罗格斯大学CTAAR中心设置了专门的教师评价办公室。教师评价办公室并不参与和教师职称评定、晋升相关的评价活动,仅通过教师评价协调员为改进教师教学提供参考和辅导。对此,中心主任认为,“我们的评价活动仅提供反馈与改进方案,与教务部门和人事部门保持一定‘距离’才能让我们的工作更有余地”。此外,罗格斯大学CTAAR中心总体上呈现出“直线—职能”制的特征。当教师发展项目开始运行时,中心的组织结构就形成了基于大学教师发展项目的总体矩阵(如图1)。

图1 罗格斯大学CTAAR中心的组织结构

三、美国研究型大学教师发展组织的结构变革

(一)模块化

在社会化大生产和信息技术的条件下,传统的大型层级组织逐渐被集成、整合的模块组织形式所取代。生产和管理不再仅由一个纵向一体化的组织独立完成,而是成员组织以任务为中心、跨越各自的边界共同完成,这种松散的组织形式就是典型的模块组织。院系规模较大、培训体系完整的美国研究型大学教师发展组织越来越多地采用模块化的组织架构。总体来看,美国研究型大学教师发展组织当中存在两种模块组织类型,即基于业务单元的教师发展模块组织和基于目标群体的教师发展模块组织。

1.基于业务单元的教师发展模块组织

大学教师发展组织既是一个教师学习与实践的共同体,也是一个整合了院校教师教学服务资源和技术支持资源的业务部门。从横向上看,大学教师发展组织的服务也可以分为两大业务单元,即教学服务单元和技术服务单元。在大学教师发展模块组织当中,确定了基本的业务单元之后,组织发展所需要的资源和人员也按照不同模块的内容进行配置。普林斯顿大学麦克格劳教与学中心(The McGraw Center for Teaching and Learning)的组织结构主要包括教学服务与技术服务两大模块。[14]教学服务模块包括教学与专业发展项目、课程设计、系部走访、教学咨询等业务单元。教学服务模块中的每一个子模块或子项目都进行独立的内容设计和预算安排。技术服务模块包括数字学习实验室、在线评分技术与应用、翻转课堂与混合课堂技术等多种技术业务单元。技术服务模块由一名中心高级项目经理负责,在每一个分支业务单元由一名教学技术专家领衔。中心高级项目经理认为,“教师发展中心不能脱离专业化的语境,让广大教师了解能从我们这里得到什么才能使教师发展更有效。”基于业务单元的教师发展模块组织结构体现了知识管理中分工和专业化的组织设计理念,有利于教师发展工作者发挥自己的业务专长,提升组织的运行效率。

2.基于目标群体的教师发展模块组织

由于研究型大学教师发展组织的服务对象并不局限于教师,同时还包括研究生助教、教学服务人员、院校管理人员等,教师发展模块组织也通过基于目标群体的模块设计进行组织架构。由于教师、学生、教学服务人员和院校管理者接受培训的目的不同,基于目标群体的教师发展模块组织的服务对象更加明确,这也是大学教师发展模块组织区别于其他组织类型的主要特征。密歇根大学学习与教学研究中心(Center for Research on Learning and Teaching,CRLT)在院校教学改革和大学教师发展研究等领域具有广泛的影响力,其组织架构包含四大模块,即教师模块、学生模块、院系领导模块和其他模块(如图2)。

图2 密歇根大学CRLT中心的模块组织结构

第一,教师模块。教师模块主要提供教学辅导、教学咨询、教学反馈,并提供教师教学的相关奖项和发展项目等。与传统的教师辅导模式不同,研究型大学中的教师辅导多采用平行或分层的同行辅导和小组辅导的模式,突破了以项目为中心的聚焦形式,把目标定位于提升教师的生涯发展水平和构建教师学习共同体。在院校层面,密歇根大学每年组织两次大型教学研讨会(Provost's Seminars on Teaching),并由CRLT中心负责组织和实施。[15]

第二,学生模块。学生模块主要包括研究生助教教学辅导以及教学资格考试等,服务对象包括研究生助教和从事教学辅导工作的博士后人员。密歇根大学CRLT中心是美国“未来师资培训计划”(Preparing Future Faculty)的参与者之一,中心也专门设置了与该计划相关的培训项目,提供专题研讨与资格认定等。[16]研究生教学资格证书培训主要围绕五个方面展开:学习科学导论、课堂教学策略、教学咨询策略、教学“传、帮、带”和构建自己的教学哲学等。[17]不过,中心提供的研究生教学资格证书并不是全州通行的教学资格认定证明,它只在一定程度上反映研究生的教学水平和一定的教学领导与实践能力。

第三,院系领导模块。密歇根大学CRLT中心在院系领导模块中设计了领导科学培训、课程与学科评估、院系发展评估等项目单元。[18]开发院系领导培训项目是近年来研究型大学教师发展组织回应院校治理诉求的重要表现之一。院长和系主任通常是遴选委员会从教师队伍中选拔出来的,如何在较短时间内提升这些管理者的领导能力成为校领导关注的问题。教师发展组织作为一个资源整合平台,可以借助平台优势针对院系领导开展与领导力相关的培训项目。中心主任指出,“院系领导模块已经成为中心的一大特色,一些领导力提升项目已经在其他院校中得到了推广,这反过来也提升了教师发展机构本身在院校治理中的领导力与话语权。”

在使用无人机航测技术之前,首要任务是探索土地整治区域的形状,在这之后才能使用,且提高飞行的安全性。这就要求无人机在飞行之前要对设备与仪器、项目地区的地形状态、大概的范围线圈等方面进行检查,基于此,所布置的发射点与摄像监控点更加科学合理,即针对所需测量区域信号。为了确保无人机安全飞行,需要先对土地整治项目地区进行如下工作,比如,勘探地形、选址等。

(二)网络化

大学教师发展组织结构的网络化是指,通过建立院校一级与院系一级教师发展组织或项目组之间的联系,实现院校层面与院系层面教师发展资源的互动,在院校层面和院系层面协同开展教师发展活动。一般而言,大学教师发展网络组织结构适用于院系规模较大、教师发展需求多样的研究型大学。大学教师发展网络组织的成长一般要经历两个阶段。

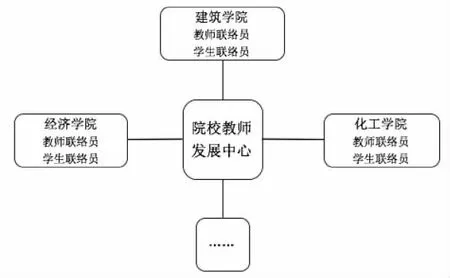

1.建立院校教师发展组织与院系的联系

建立院校教师发展组织与院系之间的联系得益于常态化合作机制的实现。当院系层面还没有普遍的教师发展组织时,设立专门的“院校教师发展组织—院系教师发展项目组”这一合作机制成为构建教师发展网络组织的可选路径。哥伦比亚大学教与学中心(Center for Teaching and Learning)通过设立院系教师联络员和学生联络员的形式,[19]形成了从院校教师发展组织到院系教师发展项目组的网络组织结构(如图3)。这种组织机制的建立能够让院校层面的教师发展组织始终了解一线教师和学生对教学改进的需求,进而增强教师发展项目设计的适切性。中心的一名项目经理认为,“教师发展工作是一个系统性的工作,需要院校和院系之间的协调;我们设立的联络员起到了这种关键的中介角色。”在大学教师发展网络组织中,相对于普遍设立的教师联络员,学生联络员只存在于一些设立了研究生助教、学生规模较大的院系中。

图3 哥伦比亚大学教与学中心的网络组织结构

建立院校层面教师发展组织与院系之间的联系在一定程度上扩展了教师发展组织的边界,教师发展工作也更具指导性和实践性。从组织成长的角度来看,培育新型的教师发展组织或拓展教师发展组织的边界本身是由院系教学单位和教师发展需求驱动的,院系在教师发展组织变革中扮演着越来越重要的角色;从知识管理的角度来看,院系教师发展项目组的建立能够在更加直接和真实的教学环境中实现大学教师发展知识的获取、管理、评价和反思,通过构建学习伙伴网络促进教师共同体内的知识共享。[20]由于研究型大学在院校治理环境和资源配置方式上的不同,大学教师发展网络组织的规模与范围也存在差异。

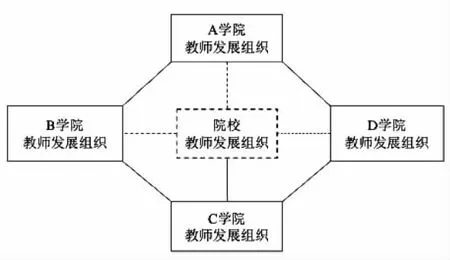

2.建立院系基层教师发展组织

当院系教学单位普遍建立起教师发展组织时,院校层面教师发展组织的功能更多地定位于协调院校教师发展组织的资源、协助院系教师发展组织开展工作等层面。这时院校教师发展组织实际上成为一种“影子机构”(如图4),因为院校层面的教师发展资源已经被分散在院系之中并向基层教学单位倾斜。以哈佛大学为例,在院校层面哈佛大学并没有一个校级的“大学教师发展中心”。著名的“博克教与学中心”(Derek Bok Center for Teaching and Learning)原型为1975年成立的“哈佛-丹佛斯中心”(Harvard-Danforth Center),1991年该中心更名为博克教与学中心。[21]该中心虽然隶属于哈佛大学艺术与科学学院,但仍然为全校6400余名师生提供教学发展服务。2004年哈佛商学院成立了罗兰德·克里斯滕森教学中心(C.Roland Christensen Center for Teaching&Learning)。该中心以哈佛商学院的罗兰德·克里斯滕森教授命名,以纪念他在商业战略和案例教学领域中的杰出贡献。哈佛大学医学院也成立了专门的教学中心来推动学院的医学教学改革。哈佛大学医学院本身并不经营和管理医院,其附属的16个医疗和科研机构均为独立法人单位。但医学院教学中心也为这些机构和单位提供临床教学实验、教学法应用等教师发展项目。

图4 哈佛大学教学发展网络组织结构示意图

哈佛大学的教师发展工作虽然集中于院系层面,但其在院校层面仍有促进教师发展的措施。“哈佛大学学习与教学行动”(Harvard Initiative for Learning&Teaching)旨在倡导卓越教学与创新学习。该行动计划不仅支持教师教学方法创新,引导教师主动利用现代教育技术丰富学生的课堂体验,同时也鼓励教师了解学习科学的相关知识,在全校范围内掀起引领创新的教学文化。[22]尽管在院校层面没有专门的、实体化的负责领导全校院系教师发展活动的教师发展组织,但一系列促进教师发展的政策、项目、行动仍然起到了调动教师积极性的作用。另一方面,由于大学教师发展资源配置所具有的整合效应,不同院系的教师发展组织仍然存在业务和服务上的交叉。正如马萨诸塞大学教与学中心主任所言:“好的教师发展项目当然有示范作用,如在医学院中流行的翻转课堂在工程学院的教学实践中也有着很好的效果;另外,哈佛大学的同仁与我们在教师发展项目设计理念上也有很多共同之处。”正如博克中心虽然设立在艺术与科学学院,但其服务对象和服务范围并不局限于艺术与科学学院。由于哈佛大学卓越的学术威望以及博克校长本人的贡献,博克中心在整个美国大学教师发展领域中都享有较高声誉。

(三)扁平化

模块化和网络化的教师发展组织结构模式一般适用于规模较大的研究型大学,这些机构的专职教师发展工作人员较多,支撑两种结构模式一般需要三至四个管理层级。而在一些院系规模和教师规模较小的研究型大学里,原有的矩阵式教师发展组织在结构上呈现出不断“扁平化”的趋势。扁平化管理最初是为了解决层级结构的企业在组织环境变化下出现“管理失效”的困境而实施的一种管理模式。当组织规模扩大时,传统的做法是增设机构或增加管理层次,而在扁平化管理下,组织开始倾向于通过增加管理幅度减少管理成本,提升组织的管理效益。[23]当管理层次减少而管理幅度增加时,金字塔状的组织形式就被压缩成扁平状的组织形式。

专业化的扁平组织是学校管理组织内部劳动分工的产物,其主要解决的是技术效率与专业效率的问题。[24]模块结构和网络结构的研究型大学教师发展组织一般由(副)教务长领导,而扁平结构的研究型大学教师发展组织则一般由教学和技术专家领衔。扁平化的大学教师发展组织更有利于实现专业领导和技术领导,从而避免传统研究型大学教师发展组织科层结构的权力过于集中、信息成本较高等弊端。正如西东大学教师发展中心主任所言:“教师发展机构应体现小而精的特色,既有利于开展独立的教与学研究活动,也有利于推进发生在院系内的教学改革。”与传统科层结构的研究型大学教师发展组织相似,扁平结构的研究型大学教师发展组织的成员中既有全职人员也有兼职人员:中心(副)主任一般为全职,核心岗位(课程设计、教学指导、技术支撑等)人员和项目主任也多由全职人员担任;兼职人员包括中心咨询委员会成员、项目协调(联络)人员、研究生助教等。[25]所不同的是,扁平结构的大学教师发展组织以计算机与网络技术为组织结构建设和运行的基础,管理层级也被压缩到二至三个。

扁平化的大学教师发展组织结构减少了从决策层到职能层的管理层级,通过设置项目主任这一层级,以建立项目平台的方式实现院校教师发展资源的整合。塔夫茨大学是美国大波士顿(Greater Boston)地区五大名校之一,在2017US-NEWS世界大学排名中居第29位。塔夫茨大学学习与教学促进中心(Center for the Enhancement of Learning and Teaching,CELT)在管理层设置了中心主任和三名项目主任,[26]四人均是教育学、教育心理学或教育技术领域的专家。中心主任负责CELT中心总体工作并对学校的分管教务长和首席信息官负责,三名项目主任分别负责教师发展项目组、技术与学习项目组和教学评估项目组(如图5)。教师发展项目组是CELT日常工作的核心部门,负责课程设计培训、同行辅导、教师学习社区建设、研究生助教培训等内容。技术与学习项目组从院校计算机教学支持部门分离出来,主要负责课堂教学技术培训、远程课堂设计、在线学习与互动等。2013年,CELT中心从戴维斯教育基金会(Davis Education Foundation)获捐98000美元用于搭建教师在线教学社区,教学技术的研发与应用也成为CELT中心当前的工作重心之一。[27]教学评估项目组与教务部门联合开展期中教学评估培训、教学技术评估与反馈等活动。一方面,项目主任是大学教师发展工作某个领域(如课程设计与开发、学习支持系统设计、计算机应用、教学评估)的专家;另一方面,每一个项目主任也扮演着“联络员”的角色,负责与某一个或几个学院联系。这种中介角色能够让大学教师发展中心的活动设计和开展更加注重结合一线教师的教学和发展需求,更加有效地发挥教师发展组织在推动基层教学单位改革中的作用,让教师发展工作更加落地。

图5 塔夫茨大学CELT中心的扁平化组织结构

四、美国研究型大学教师发展组织结构变革对我国的经验启示

(一)整合大学教师发展资源,促进院校与院系教师发展资源共有、共用、共享

大学教师发展资源整合的目标是在院校和院系层面共同促进大学教师发展资源的共有、共用、共享,实现大学教师的教学发展、专业发展、个人发展和组织发展。一方面,大学教师发展组织通常需要依赖院校管理平台获得相应的资源(如院校层面推动大学教师发展的动议、政策、措施),以提升大学教师发展组织自身的影响力和话语权。科层组织结构下的大学教师发展资源配置策略能在一定程度上加速大学教师发展组织的制度化过程,为大学教师发展组织的使命向院校层面扩散提供条件。另一方面,大学教师发展组织也需要与院系中的教育学专家、技术专家、心理咨询专家、教育测量专家等具有特定学科背景的教师发展工作者保持密切互动,他们是大学教师发展资源的供给主体。我国大学教师发展资源建设也需要突破“部门思维”的局限,即通过资源整合这一战略管理手段将致力于教师发展的彼此相关但又相互分离的职能部门和人员整合于大学教师学习与实践共同体之中,以大学教师发展中的工作分析为基础,实现“事”和“人”的协调统一,建设具有院校特征、学科和专业特色的大学教师学习型组织。

(二)明确大学教师发展组织的功能定位,促进大学教师发展组织结构多样化

大学教师发展组织的功能定位决定了大学教师发展组织的结构,组织功能的多样化在一定程度上也推动了组织结构的多样化。美国研究型大学教师发展组织从最初仅开展教师教学培训,发展到今天提供教师培训、推动教学改进、提供职业规划、开展教与学研究、参与院校教学改革等,其功能定位早已突破了“支持性”“服务性”部门的范畴。更值得一提的是,美国研究型大学教师发展组织正积极地参与到院校决策特别是与教学改革和教师队伍建设相关的议题中,大学教师发展组织正在从大学的边缘迈向院校治理体系的中心。美国研究型大学教师发展组织结构的模块化、网络化和扁平化趋势适应了不同规模和资源条件下院校教师发展的需求。分析我国大学教师发展中心的科层设置和功能定位等可以看出,与美国研究型大学学者共同体式的教师发展组织不同,我国的大学教师发展中心从设立之初就被赋予了一定的管理职能。如何使大学教师发展中心的使命与院校发展的使命相协调,如何定义教师发展中心在院校治理结构中的角色,并将教师发展中心的愿景纳入院校发展战略,仍是完善我国大学教师发展中心专业化建设并实现良性运行的重要课题。

(三)支持大学教师发展组织创新,发挥教育技术在推动组织变革中的作用

信息技术对教育发展具有革命性影响。2011年我国正式启动国家级教师教学发展示范中心建设工作,并提出“集成校内优质教学资源,形成共享机制;促进教师更新教学理念,掌握必要的现代教育技术”等举措。当前我国大学教师发展中心的实际工作仍以教师的专业发展和教学发展为主,对教师教育技术的应用与培训仍相对不足。我国的大学教师发展中心脱胎于政府主导、院校推动、教师参与的大学师资培训体系,对于大学教师发展组织的建设缺乏必要的技术文化要素,对技术力量推动学术组织结构变革的重要性认识不足。从另一方面看,当前我国以教学发展需求为驱动力的大学教师发展组织建设更宜彰显“后发优势”。大学教师发展中心应在借鉴和吸纳国外大学教师教学发展与教育技术资源整合经验的基础上,顺应信息技术和教育技术的时代潮流,以技术创新和教师发展组织创新为契机,推动我国大学传统教学与学习范式的变革。我国大学教师发展中心的建设要着重从机构完善和优化教师教学发展资源的配置方式入手,深化大学教师发展资源的供给侧结构性调整,凸显教育技术在支持、服务大学教师发展和提升机构运行效率中的作用。

(四)优化大学教师发展组织的成长路径,实现从“依附发展”到“独立发展”

美国大学教师发展运动已有半个多世纪的历史,在提升大学教师教学水平和引领院校教学改革方面发挥了不可替代的作用。大学教师发展中心在我国出现的时间虽不长,但以提升业务技能和教学能力为目标的高校教师培训体系早已建立。大学教师发展中心是大学内部机构职能分化,即以专门的制度设计和专业的组织架构来推动大学教师发展专业化的产物。从隶属关系来看,当前我国大学的教师发展中心多数挂靠于教务处、人事处等职能部门。由于在单位建制上不独立,在大学科层管理体制下我国大学教师发展中心很难独立运行,专业性也明显不足,这与美国研究型大学教师发展组织中追求技术效率和专业效率的组织建设理念形成鲜明对比。因此,我国大学教师发展中心的建设要着重从优化大学教师资源配置方式入手,通过专业化建设发挥教师发展中心在推动和引领教学改革、促进大学教师学术职业发展方面的作用,不断彰显我国大学教师发展中心建设的示范效应,实现从“依附发展”向“独立发展”的历史跨越。

注释

①这8所研究型大学分别为普林斯顿大学、哥伦比亚大学、罗格斯大学、马萨诸塞大学、密歇根大学、塔夫茨大学、东北大学、西东大学。