晚清译著《物体遇热改易记》初步研究

2019-05-15冯珊珊郭世荣

冯珊珊 郭世荣

(内蒙古师范大学科学技术史研究院,呼和浩特 010022)

1899年,由英国传教士傅兰雅(John Fryer, 1839—1928)口译、徐寿(1818—1884)笔述、赵元益(1840—1902)校录的《物体遇热改易记》出版。该书以介绍近代西方热学中的膨胀定律为主,探讨了西方科学家测量固、液、气体的膨胀系数的方法、实验及结论。据王冰的研究,1610—1910年间出版的100种物理学著作中,学术类著作共12种,其中热学仅有2种,一本是金楷理(Carl Kreyer, 1839—1914)和江衡翻译的《热学》(1880前),但是没有刻印发行,另一本是《物体遇热改易记》[1]。《热学》的底本是博克斯(Thomas Box)的《实用的热学》(APracticalTreatiseonHeat,1868)[2],该书以介绍蒸汽锅炉和燃烧理论为主,适合工程师和建筑师使用。可见,晚清出版的学术性的热学著作,仅有《物体遇热改易记》。目前,科技史学界在《重学》《声学》《电学》等物理分支程度较高的译著的研究上已经取得了不少成果,并且有论著[3]和学位论文[4,5]发表。但是,对《物体遇热改易记》的研究明显不足,仅在介绍傅兰雅或江南制造局的工作及部分通史著作中简要提及。本文旨在考察该书的原作者与底本、内容及特色、翻译水平等问题,并进一步评价晚清传入的西方热学知识的特点。

1 《物体遇热改易记》的原作者与底本

《物体遇热改易记》译自《化学及其他科学的同类学科辞典》(ADictionaryofChemistryandAlliedBranchesofOtherScience, 1875),具体为“热量(Heat)”词条下的《由热引起的体积变化》(ChangesofVolumeProducedbyHeat)一节。辞典编辑者是英国化学家瓦特斯,词条原作者是英国物理学家福斯特([6], p.84)。《化学及其他科学的同类学科辞典》(以下简称《化学辞典》)共5卷,按英文字母顺序排列各知识点,有的词条是瓦特斯个人撰写的,但绝大部分词条引自其他学者的著作或论文,其文献来源都有标注,是化学方面的百科全书。

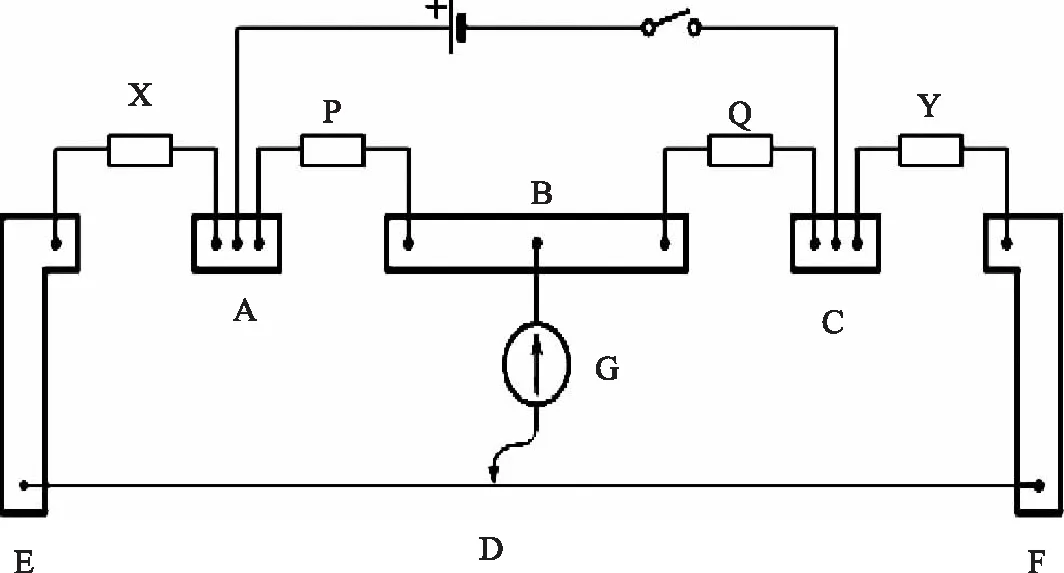

乔治·凯里·福斯特(George Carey Foster, 1835—1919)是19世纪英国著名化学家和物理学家(封三图1),1835年出生在英国兰开夏郡萨布登(Sabden in Lancashire)。他早年在私立学校就读,后考入伦敦大学学院(University College, London)学习化学,大学毕业后,曾担任威廉姆森(Alexander William Williamson, 1824—1904)化学实验室助理[7]。1857年,福斯特加入英国科学促进协会(British Association for the Advancement of Science),此后与该学会长期保持联络。1858年,为了进一步深造,福斯特离开英国前往巴黎,师从著名化学家凯库勒(Friedrich August Kekulé, 1829—1896)学习有机化学。然而,一段时期后,福斯特的研究兴趣逐渐转向自然哲学,先后开展了电、光、热等方面的实验研究,后成为安德森大学(Anderson’s University, Glasgow)自然哲学教授。1865年福斯特返回伦敦大学学院,工作期间创建学生实验室,给本科生提供实验教学参考,在英国属首例([8], p.99)。1869年,福斯特加入英国皇家学会(Royal Society),并担任两届学会副会长。1900年起,福斯特担任伦敦大学学院校长,是学院重建时期的重要人物。

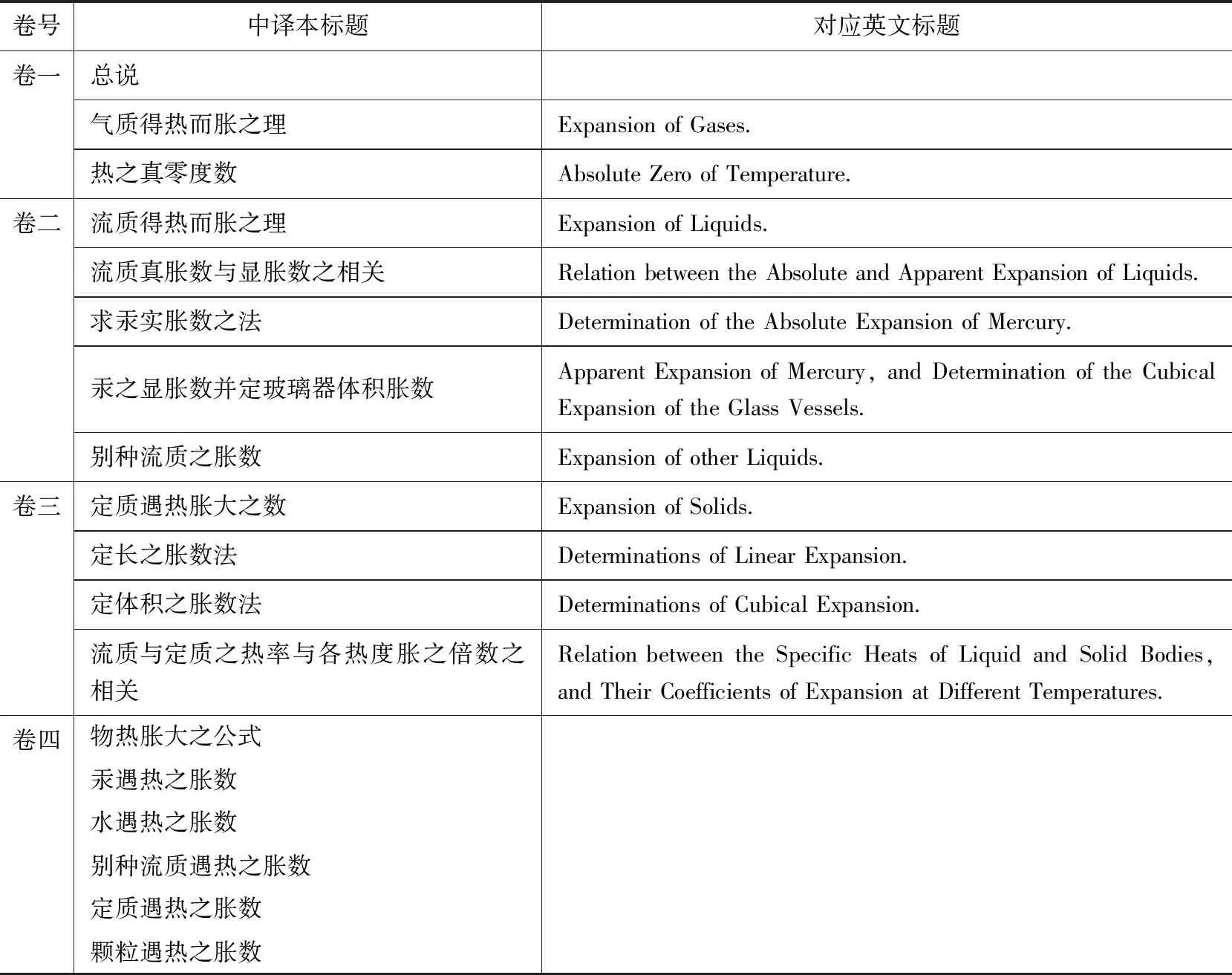

图2 凯里福斯特电桥(Carey Foster Bridge)

福斯特早年写过不少化学论文,在有机化学领域产生了一定的影响。但是,后人对他的评价主要参照他在电学领域的贡献。1871年,福斯特在电报工程师学会(Society of Telegraph Engineers)会议上提出了电阻精确测量的改进方法,他改造了惠斯通电桥(Wheatstone Bridge),用以测量电阻的微小差异,该成果后来被广泛运用,并以他的名字命名,即凯里福斯特电桥(图2)。《化学辞典》收录过福斯特多篇文章,其中以《热作用的定量研究》(QuantitativeStudyoftheEffectsofHeat)尤为著名,这篇文章整理自福斯特在安德森大学工作期间,做的自然科学方面的系列演讲,《物体遇热改易记》(封三图3)的前三卷即译自此文。该文共分6部分,除热与体积变化的关系外,还介绍了其他5项内容,包括:热与温度变化的关系,即比热容理论;热与物态变化的关系,即相变理论;热与化学能、电能、机械能的关系,这部分分三节,亦即能量转化理论。这些文章介绍的都是晚近相关领域的新知识和新发现,是热学重要的文献,关乎能量守恒定律的建立和热学的发展,所以没有一并引入挺遗憾。

亨利·瓦特斯(Henry Watts, 1815—1884)是19世纪英国著名化学家,1815年出生于伦敦,幼年在私立学校就读,数学成绩优异,后考入伦敦大学学院学习化学([9], pp.66—67)。1846年,瓦特斯开始在大学任职,担任著名化学家乔治·福恩斯(George Fownes, 1815—1849)的实验助理。由于语言方面有先天性障碍,瓦特斯很难晋升讲师、教授等职,他又不想一辈子待在实验室,遂将工作重心逐渐转至化学文献写作和图书馆事业([10], pp.246—247)。1847年,瓦特斯加入英国皇家学会,翌年卡文迪什学会(Cavendish Society)聘请他翻译并扩写德国化学家格梅林(Leopold Gmelin, 1788—1853)的经典名著《化学手册》(HandbuchderChemie),这项工作一直持续到1872年,共出版了18卷,在当时影响很大。1849年,瓦特斯成为皇家学会化学杂志的编辑,后来又任职学会图书馆员,这两项工作一直持续到瓦特斯离世。

瓦特斯在科技辞典的编著方面贡献很大。由于前期编译《化学手册》有了一定的声望且积累了不少经验,1858年朗曼公司(Longmans & Co.)聘请瓦特斯当编辑,计划推出安德鲁·尤沃(Andrew Ure, 1778—1857)《化学和矿物学辞典》(DictionaryofChemistryandMineralogy)的新版本。但是,瓦特斯认为这部书早已过时,建议重新编写一部化学方面的百科全书,郎曼公司同意了他的建议。瓦特斯于1863年出版了《化学辞典》的首卷,1868年首版末卷(第5卷)完成。这套辞典几乎涵盖了此前所有已出版的化学理论与实验方面的摘要和优秀论文,且语言表达清晰流畅、可读性强,很有吸引力。后来,《化学辞典》于1872年、1875年、1879年多次再版,可见其非常受欢迎。为此,尽管瓦特斯没有进行过原创性质的化学科研工作,但是作为化学文献编辑和翻译的贡献也是相当大。1866年,瓦特斯当选皇家化学学会会员,后来又成为物理学会(Physical Society)会员、伦敦大学学院终身教授等,他的名字被收录进《牛津国家人物传记大辞典》(TheDictionaryofNationalBiography)。

1884年瓦特斯去世后,英国化学家帕蒂森·穆尔(Pattison Muir, 1848—1931)和亨利·莫利(Henry Morley, 1822—1894)又对《化学辞典》进行修改和续写,四卷本于1888年至1894年陆续出版,更名为《瓦特斯的化学辞典》(Watts’DictionaryofChemistry)。此外,受瓦特斯工作的启发,1893年,英国化学家托马斯·索普(Thomas E.Thorpe, 1845—1925)编纂了《应用化学辞典》(DictionaryofAppliedChemistry),该书和瓦特斯的辞典非常相似,而且内容更丰富,很快取代了《化学辞典》成为化学文献的主要参考来源。后来,美国的几位化学家也开始了类似的编纂工作,出版了《化学技术百科全书》(EncyclopaediaofChemicalTechnology)。可见,瓦特斯的工作富于创新性且影响深远。

2 《物体遇热改易记》的内容及特色

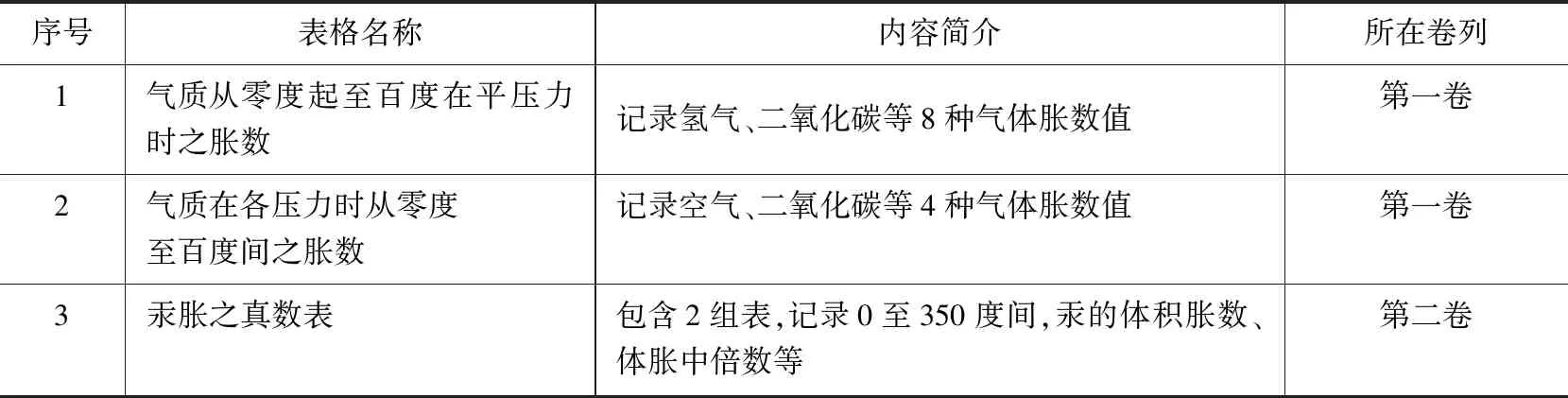

傅兰雅在《江南制造总局翻译西书事略》[11]中记录了江南制造局翻译馆1880年以前“已译成、未刻”的书目名单,合计45种,其中就有《物质遇热改体》,应指《物体遇热改易记》。然而,未刻者又分“译完待刊”和“仅为初稿”两种,从本书书名的变化、术语的使用、以及刊印时间滞后近20年,笔者推测本书属于后者。目前,调研国内高校图书馆、国家图书馆及搜索中外古籍联合目录等,都仅见1899年江南制造局的初刻本,没见过其他版本。该版采用单面印刷和对折装订的线装形式,2册(1函),10行22字,细黑口、双黑鱼尾,内封B面镌:“光绪己亥年刊于江南制造局”(封三图4)。

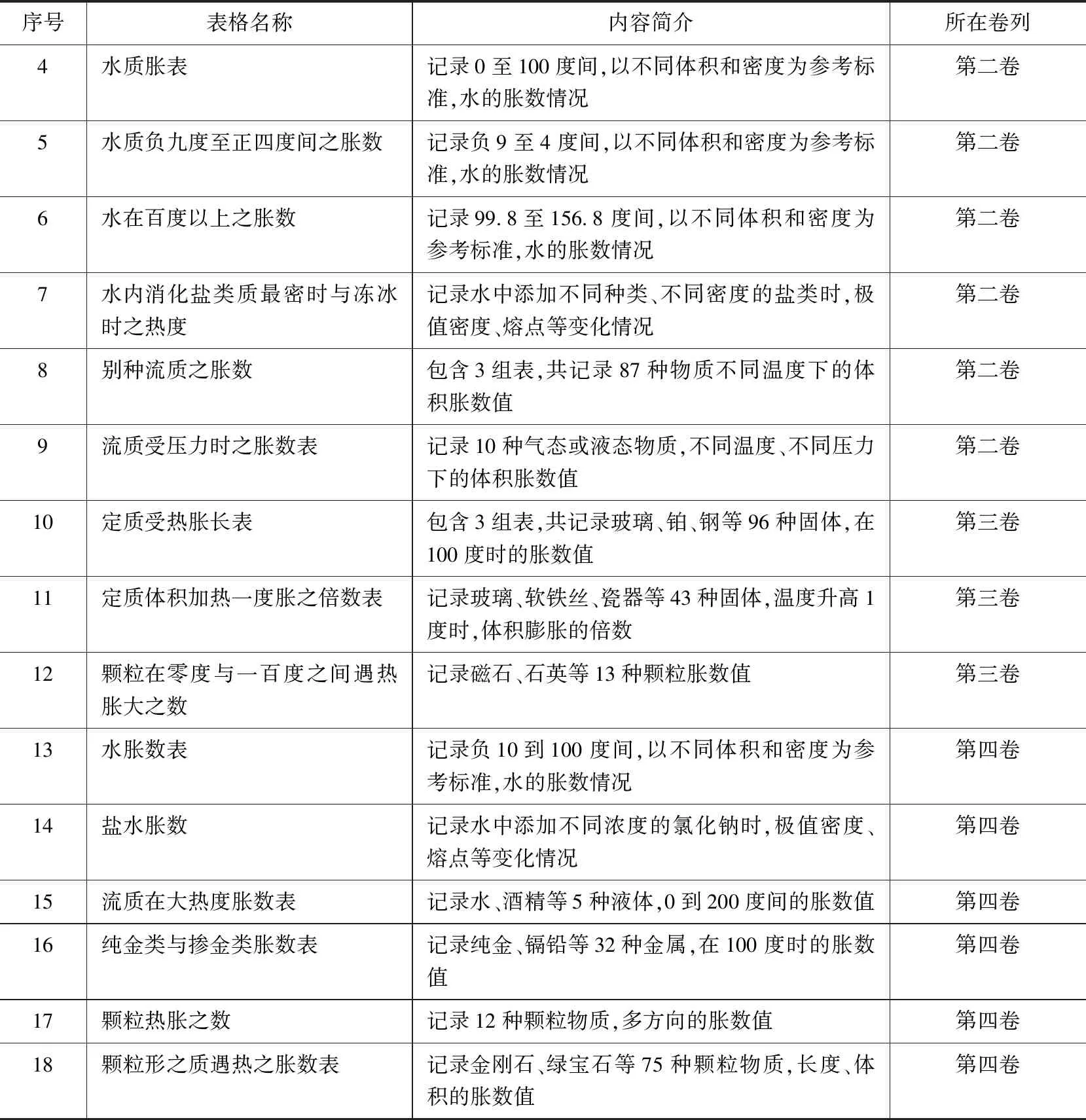

《物体遇热改易记》篇首没有序言和凡例,正文分为四卷,各卷目录标题与底本的对应情况,见表1:

表1 《物体遇热改易记》目录标题与底本对照

第一卷“总说”部分,介绍了物质结构和分子力。通过介绍物质结构,即物体由大量分子组成,进而提出物体体积改变的原因是由于受温度影响,分子间距发生变化,分子自身大小不变。然后指出,物体的体积由外部压力和内部分子力共同决定,气态物质内部分子力微弱,所以,气体的体积主要由外部因素影响。第一卷“气体遇热”,介绍了理想气体状态方程、气体的膨胀系数和绝对零度。“总说”之后,首先阐述了盖·吕萨克(Joseph Louis Gay-Lussac, 1778—1850)的气体方程pv=J(a+t)和方程变形式的物理含义。然后介绍盖·吕萨克测定气体膨胀系数的实验过程,他测量的结果为1/267。接下来,又介绍了勒尼奥(Henri Victor Regnault, 1810—1878)对膨胀系数的修正,包括他设计的5次实验的原理、步骤,并最终确定正确值应为1/273,且大部分气体的膨胀系数都接近这一常数。此外,书中还借助图像给出了温度一定时气体压强和体积关系的运算方法。最后,通过一系列推理,得出了绝对零度值以及绝对零度和摄氏温度的换算关系。

第二卷“液体遇热”,介绍了大量液体受热膨胀的实验和规律。首先,对比液体与气体性质的差异,说明液体体积受气压影响小,受温度影响大。液体膨胀没有固定的规律,而且液体遇热膨胀的同时,容器体积也随之发生改变。所以,第二卷首先介绍测定容器膨胀系数的实验,即法国物理学家皮埃尔·杜隆(Pierre Louis Dulong, 1785—1838)和亚历克西斯·珀替(Alexis Thérèse Petit, 1791—1820)关于测定汞膨胀系数的实验。汞的膨胀系数确定后,容器膨胀系数就能推算出来。最后,又介绍了法国物理学家德斯普雷兹(César-Mansuète Despretz, 1791—1863)、德国化学家赫尔曼·柯普(Hermann Franz Moritz Kopp, 1817—1892)等关于测定水的膨胀系数和水中掺杂其他盐类的膨胀系数的实验。

第三卷“固体遇热”,首先分析了固体膨胀的特点,包括三种情况:线膨胀、面膨胀、体膨胀,并推导了三者之间的数量关系。此外,介绍了固体受热膨胀的实验和结论,如杜隆和珀替的实验,确定了金属的膨胀系数与密度、合金种类、杂质含量均有关。最后,介绍了金属膨胀率的应用,比如博尔达(Jean-Charles de Borda, 1733—1799)的测经线弧长仪,布里格特的螺旋温度计(Breguet’s thermometer)等。

第四卷,推导了膨胀系数的中倍数公式,介绍了欧洲科学家关于膨胀系数的改进实验,包括重新测定汞的膨胀中倍数、水的胀数、金属胀数、颗粒胀数等。

《物体遇热改易记》前3卷译自《化学辞典》,第4卷“物热涨大之公式”在底本中没有对应,考察《化学辞典》的后续版本和增补本[注]《化学辞典》第三卷1865年首版,1871年、1873年、1875年、1882年曾再版,除第二版修正了符号、文字的印刷错误外,其后的版本内容基本没有变化。1879—1881年单独发行的增补本,主要介绍原著出版后十余年内的新的研究成果。,也没有相关内容。然而,根据该卷的特点,所涉公式前几卷大多出现过,以徐寿的数学水平而言,少量中倍数公式可以间接推导出来。但是,该卷的实验数表不可能为译者所作,译者也不存在研究动机,所以第4卷应译自他书,可能是福斯特其他的演讲稿,没有被《化学辞典》收录。

《物体遇热改易记》中介绍的实验和表格非常多,占去了多半数的著作篇幅,表格的名称和内容见表2,其中涉及的温度单位均指摄氏度。

表2 《物体遇热改易记》实验表格及内容

续表2

以上各表中,栏目信息标注的非常详细,与底本一致,没有缺漏。文中通过列表记录实验数据,再通过分析表中数据所呈现的规律,总结实验结论。在这一过程中,既对实验做了详细的介绍,包括:实验原理、待测项目、变量控制情况、数据精度、实验者。也可以体现西方科学家使用的研究方法,如:控制变量法、统计法、归纳法等。

在《物体遇热改易记》之前,已有一些介绍西方热学知识的著述问世。比如:《博物新编·热论》(1855)、《格物入门·火学》(1868)、《格致启蒙》(1880)、《格致质学启蒙》(1886)、《热学图说》(1890)、《格物质学》(1894)、《热学须知》(1894)、《热学揭要》(1897)等。另外,部分期刊和江南制造局编译的几部蒸汽机著作中也涉及不少热学知识。这些著作的特点是:热学内容涵盖范围广,包括19世纪中叶以前发展完成的计温学、量热学、传热学、燃烧和相变理论等,当然也或多或少提到了物体胀缩的知识。但是,这些书一部分为传教士根据晚清中国人的科学背景自行编著的,一部分是翻译自西方的初等教科书或科普读物。结果是知识陈旧、内容少、难度低,不能与当时西方科学的实际发展水平相联系。另外,这些书中描述型的语言远高于对概念的下定义,偏重于使读者知晓、明白叙述的热学知识,体现不出物理学的研究方法和内在的逻辑,而且很少涉及公式的推导及运算。所以,和这些著作相比,《物体遇热改易记》有许多独到之处:一是选择膨胀理论这一专题进行论述,全书目的明确、内容聚焦、针对性很强。二是内容难度大,之前的著作在介绍膨胀理论时,主要讲温度计和胀缩摆的制作,是从知识的实用方面考虑的。只有《热学揭要》难度大一些,介绍了汞膨胀系数的测定实验,但也不能和《物体遇热改易记》的难度相比,且删掉了大量公式。三是书中很多原理是通过分析实验数据,归纳概括出来的,体现了物理学的特征和研究方法,其他热学著作很难呈现这一特点。四是概述了膨胀理论的发展脉络,将该领域主要研究者的科研成果和贡献都详细地记录下来,是学习膨胀理论最佳的文献来源。五是保留了原书所有公式,没有任何删减,便于学习者推演练习。六是表格丰富,表格页占著作篇幅比例很高,便于数据查询和使用。综上所述,《物体遇热改易记》是晚清出版的学术水平最高的热学著作,全书围绕气、液、固体的膨胀理论展开论述,无论在内容深度上,还是在研究方法及公式运用上,都远超过同一时期其他著作的介绍水平,是晚清西学传播的重要成果。

3 《物体遇热改易记》的翻译

晚清译书一般采用中西合译的方式,由西士口译,国人笔述、校录或绘图。其中,傅兰雅先生的工作格外出色,他在江南制造局翻译馆任职期间,译著数量多且质量高[12],尤其他与徐寿合译的作品,学术价值高,译文流畅[13]。《物体遇热改易记》便是如此,完整[注]从表1的中英标题对照可以看出,原著的各章节在译本中都有对应,翻译的很完整。而且,原著中的实验、图片(共6幅)、表格也全部保留,没有删减,原文脚注里的信息也常常添入正文,用以加强理解。、流畅、简洁,仅个别之处存在翻译不当的情况。下面引《物体遇热改易记》其中的一段,以此探讨译文的特点。

原文:It is an almost universal law that, when heat is imparted to any body, the body expands or augments in bulk, unless prevented from doing so by a corresponding increase of external pressure, and that anybody from which heat is withdrawn contracts or diminishes in bulk.The exceptions to this law are extremely few, and occur only within particular limits of temperature: the most important will be specially pointed out hereafter.([14], p.44)

译文:凡物质遇热,则增大其体积,此为万物之公理。如受压阻之力,自不能增大。又如减其热,则依公理,其体必减小。此公理之外,有数质在若干热度之间不合公理。惟不合理者甚少,以后言明其大半。([15],页1a)

对比可知,译文在语法转换上处理得当,译文流畅,逻辑连贯,原文的内容和涵义都清楚地表达出来,说明译者对原著的理解很到位。其后的翻译情况也是如此,仅有个别之处存在问题,如:

原文:Admitting the atomic hypothesis of the constitution of matter, it is impossible to conceive of expansion otherwise than as a movement of the molecules of a mass, which has for its effect to increase their mean distance from each other.([14],页44)

译文:假如物质为质点相聚而成,则因质点有一定之形与式,必不能有涨缩之理。所以受热而涨者,只为质点之动而已,然动时则增其相距。([15],页1a)

对比可知,大意准确,只是“平均距离(mean distance)”的“平均”之意,没有体现出来。现在认为,分子运动遵循统计规律,单独考察个别分子的运动,没有意义,只有大量分子的统计平均值,如温度是平均动能的标志,体积由平均距离决定,才能深刻体现热现象的本质。译者在对这一问题的翻译上存在不足。然而,这种情况很少见,整体而言,《物体遇热改易记》的翻译水平还是很高的,如原文的说法是“承认物质结构的原子假说”,译文为了加深理解改为“假如物质为质点相聚而成,则因质点有一定之形与式”,既阐述了“原子假说”的内容,也与其后的内容相连贯,处理得当。

另有一处,翻译的不准确。原文介绍“The coefficient of superficial expansion is twice as great, and the coefficient of cubical expansion three times as great as the coefficient of linear expansion.”([14],p.67)意思是“表面膨胀系数是线膨胀系数的两倍,体积膨胀系数是线膨胀系数的三倍”。译文则称“面所胀之倍数,为大于线所胀之倍数一倍。又,体所胀之倍数,大于长之倍数三倍”([16],页2b)。这里将面膨胀系数改为大于线膨胀系数一倍是可以的,意义相同。但是,称体膨胀系数大于线膨胀系数三倍是不对的,应为大于两倍。此外,由于《化学辞典》里收录了很多学术论文,因此文献引用很多,这些文献国内不一定出翻译本,所以不需要详细介绍。《物体遇热改易记》却全都记录下来,如“此式与化学类编第八百十九页所有论此理之式相同”([15],页3b),其实,这类语句可省略不译。

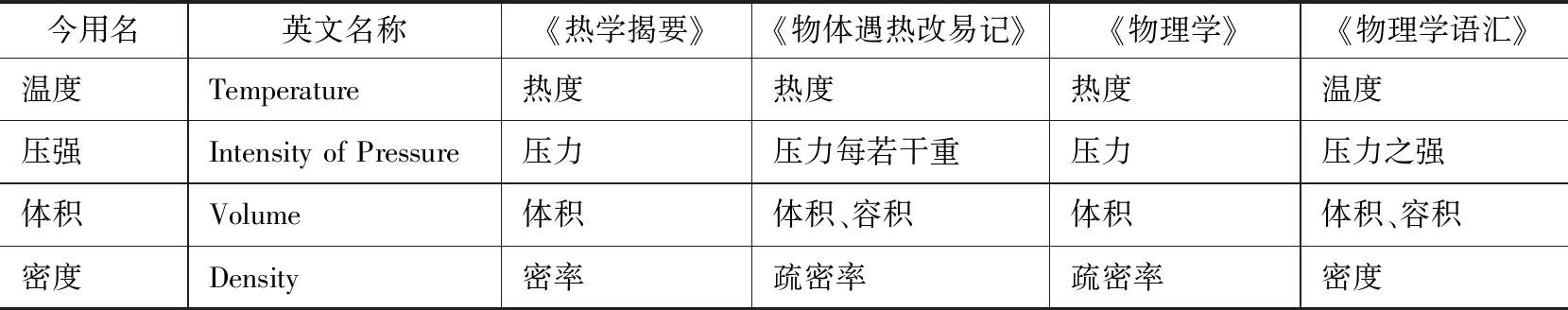

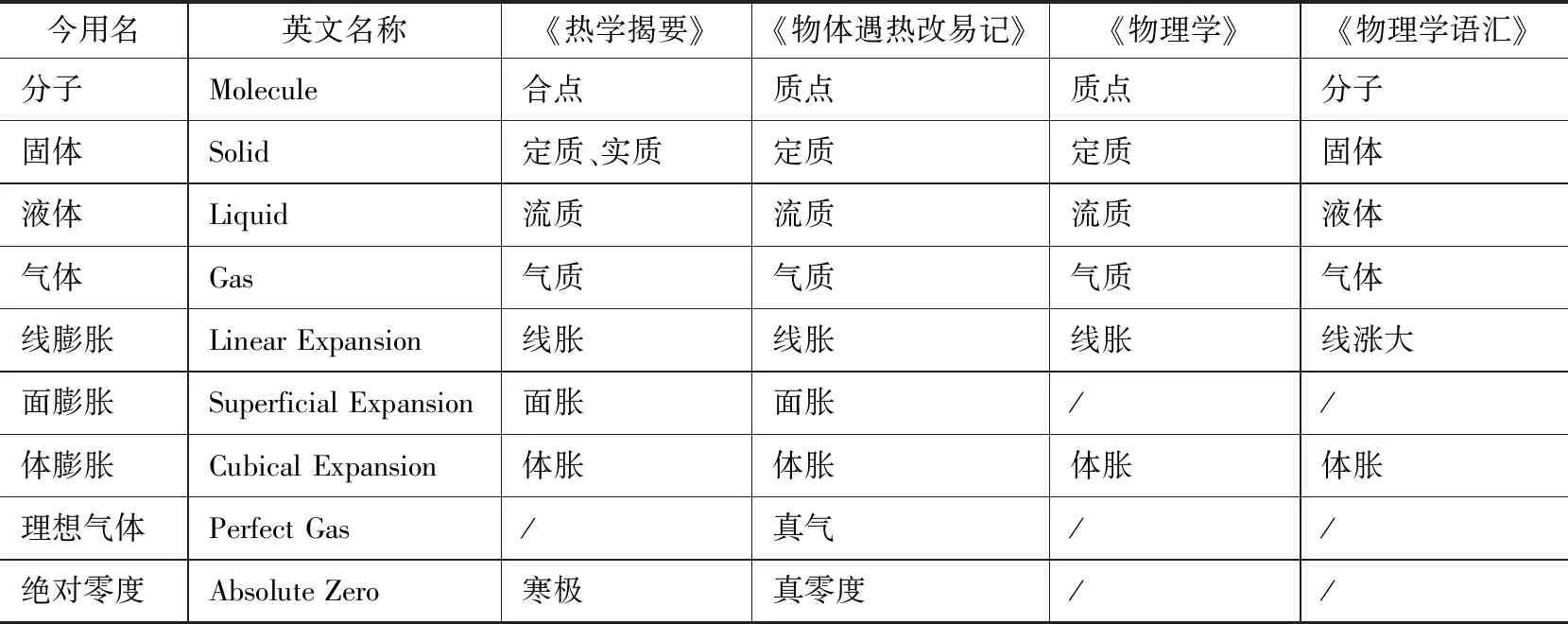

名词、术语是译书的关键。1904年,来华美籍传教士狄考文(Calvin Wilson Mateer, 1836—1908)出版了《术语辞汇》(TechnicalTerms,EnglishandChinese),该书是西人百年术语创制工作的集大成者[17]。1908年,清末学部审定科编纂了《物理学语汇》,该书是清末由官方机构编译、发行的唯一一本物理学名词书[18]。民国以后,还有一些名词书陆续出版,可见译书过程中术语统一工作的重要性。在《物体遇热改易记》之前,傅兰雅已编写过《热学图说》和《热学须知》等书,涉及过不少热学名词的翻译,而且他本人还是益智书会统一术语工作的负责人,所以《物体遇热改易记》在术语翻译方面比较规范。但是,由于该书的专业性强,涉及一些新名词,所以表3列出1900年前后出版的几部著作,以此考察《物体遇热改易记》的术语使用情况。

表3 《物体遇热改易记》等书术语比较

续表3

从上表可知,《物体遇热改易记》在术语使用上虽然与现行标准还有些差距,但与同时代其他著作相比,是比较规范的,而且“压强”一词翻译的更接近本义。另外,由于该书涉及理想气体状态方程和极限温度概念,因此创制了一些新名词,如“真气”“真零度”等。1932年的《物理学名词汇》[19]将Perfect Gas译为“模范气体”,将Absolute Zero定为“绝对零度”。1934年的《物理学名词》将Perfect Gas定为“理想气体”([20],页109)。此外,一些著作介绍固体膨胀时没有介绍“面膨胀”,如《物理学》和《物理学语汇》,且傅兰雅早期的著作也是如此。

《物体遇热改易记》中有很多公式、符号。西方物理学著作中,符号体系有固定的含义和用法,通常物理量符号用名称的首字母,如“温度Temperature”用T表示,“体积Volume”用V表示,“压强Intensity of Pressure”用P表示。物理量单位则用科学家名称的首字母,如力的单位是N,为了纪念英国物理学家牛顿(Newton, 1642—1727),电流强度的单位是A,为了纪念法国科学家安培(Ampère, 1775—1836)。另外,概念或定义用斜体字表示。笔者对《物体遇热改易记》底本与译本的符号体系做了比较,发现存在固定的对应关系,与早期数学译著的方法相同,是用天干、地支和文字组合改写原著的符号。这种对应,虽然形成了一套本土化的处理方法,但仍存在一定的问题:一是简明性不好,书写很繁琐,占用篇幅多。二是关联性不好,符号与物理量的指代关系被弱化,不能向英文一样,见字母即联想到名称。比如,“酉”代表温度T、“亥”代表体积V、“巳”代表压强P等,在汉语中就没有实在的音译或译意上的联系,因此不利于书写、记忆以及数理逻辑的培养。此外,原著中的斜体字定义也没有特殊的标识。然而,同时期的译著《热学揭要》《形性学要》等还没有上述固定的对应关系,所以《物体遇热改易记》在符号运用上有一定的可取之处。

4 结语

甲午战后,师日情绪高涨。1900年以后,从日本转口输入的西学数量急剧增长,成为输入西学的主要部分([21],页11)。比如,1900年出版的饭盛挺造(1851—1916)《物理学》,内容的广度和深度远超过传教士译著的水平,而且编排体例清楚,书写规范。此外,1904年清政府颁行了“癸卯学制”,物理学被列为大中院校的必修课程,大量教科书相继问世,其中有很多优秀的教材,如陈榥(1872—1931)的《物理易解》(1902)、谢洪赉(1873—1916)的《最新中学教科书物理学》(1904)、中村清二(1869—1960)的《近世物理学教科书》(1906)、王季烈编译的物理教科书等[22]。因此,传教士翻译的著作很快被闲置下来,《物体遇热改易记》的命运大略如此,加之该书出版时间晚、知识点单一、内容难度较大、没有明确的受众对象,所以使用及影响非常有限,未见到此书在晚清学堂使用的记录。然而,作为晚清少有的热学方面的学术译著,《物体遇热改易记》仍然是西学东渐过程中西方科学传播的重要成就,应予以关注。另外,该书还涉及大量化学物质的译名问题,且分类领域不局限在物理学方面,对材料学、金属学来说都是重要的早期文献,本文没有涉及,另文探讨。

致 谢非常感谢审稿专家和编辑对本文提出宝贵的修改建议!