医学化研究的历史:路径、概念及其演变

2019-05-15卢鑫

卢 鑫

(北京大学医学人文学院, 北京 100191)

1 引言

在《医学社会学核心概念》(KeyConceptsinMedicalSociology)中,“医学化”(medicalization)词条被解释为“非医学问题被界定为医学问题并对其加以治疗的过程,通常是以疾病或障碍问题的名义”[1]。医学化是20 世纪下半叶西方社会最为深远的社会转型后果之一[2],而随着21世纪医学化社会的来临,“医学化”已成为国内外关注的焦点。近年来西方社会与医学化相关的研究与表述日益增多,一些研究者提出了“医学化理论”(medicalization theory)这一术语。然而尽管肯定有医学化的理论层面,也有清晰的概念与严格的规范,但绝大多数关于医学化的文献都是医学化过程的某些方面的案例研究或分析,和一个成熟的理论相比,医学化更多地是一个论述和观念相互联系的概念框架,为规避对“理论”的要求和指责,“医学化研究”(medicalization studies)这样谦卑的称谓更合适[3]。

本研究基于权威数据库采集医学化研究文献并使用科学的研究方法与工具来刻画医学化研究的历史,这是一个重要补充,具有学术价值。而对概念演变的阐释让人们对与大众生存发展息息相关的医学、健康观念有了更加全面深刻的认识,在当下竞争性的社会与自我实现的文化的情境下对人们如何发挥主体的能动性来增进自身乃至社会的福祉有一定程度的启发价值与现实意义。

2 研究方法与工具

在medicalization前加bio-、de-、re-、over-而衍生出的生物医学化(biomedicalization)、去医学化(demedicalization)、再医学化(remedicalization)、过度医学化(overmedicalization)仍同属医学化论题,而medicalization中的-iz(s)ation可由-iz(s)e、-iz(s)ing、-iz(s)ed替换,因此加不同前后缀共有40个检索词。将检索词的或然结构作为检索式代入Pubmed、Web of Science、Scopus数据库进行检索[注]检索时间为2018年1月1日。,将结果用于文献量的回归分析,使用的工具是IBM SPSS Statistics 24;将WOS的检索结果用于知识图谱分析,使用的工具是CiteSpace 5.1.R8.SE.10.27.2017。然后对遴选出的核心被引文献进行文献分析。

3 医学化研究的阶段性及演变路径

3.1 医学化研究的文献量回归分析及阶段划分

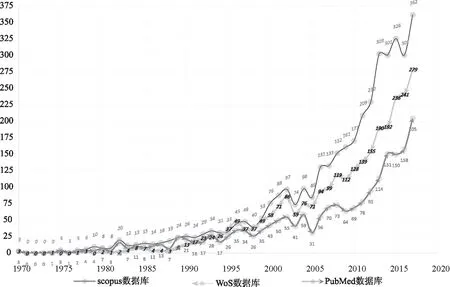

将三大数据库中每年的文献量导入Excel表中并制作带平滑线和数据标记的散点图,如图1所示:

图1 医学化研究的文献量时间序列图

用SPSS软件对三大数据库中每年文献量按具代表性的时间段进行曲线回归(Curve Estimation)分析,主要结果如表1所示。1970—1979时间段有较多零值且未呈现明显规律;1980—2017时间段指数模型的拟合程度远好于线性模型;1980—1999、2000—2017两时间段线性模型与指数模型的拟合程度差异均较小,故可用线性模型替代指数模型。因此,1980—2017的文献呈指数式增长,其中1980—1999与2000—2017分别以较低、较高的增长率增长。故可将医学化研究的历史分为三个阶段:萌芽期(1970s)、缓慢发展期(1980s—1990s)、高速发展期(2000s—2010s)。

表1 医学化研究的文献量变化模型拟合表

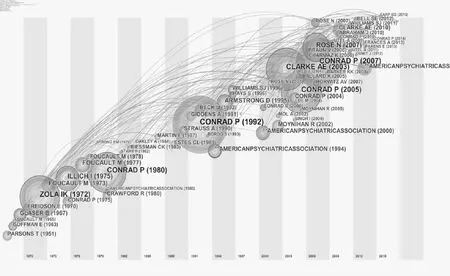

3.2 医学化研究的文献共被引分析及演变路径

在Citespace5.1.R8软件界面将Time Slicing设为1970—2017,Years Per Slice设为3,Node types设为Cited Reference,Selection Criteria中选择Thresholds,并将三组(c,cc,ccv)值分别设为(2,1,6)、(4,1,9)、(4,1,13),Pruning中选择Pathfinder与Pruning sliced networks。共有158个节点,325条连线,Density为0.0262。中心度是测度节点在网络里重要性的一个指标,大于等于0.1的节点定义为关键节点,图谱中圆环外围呈紫色,关键节点文献对推动该领域学术的发展演化起关键作用。综合考虑文献发表年份的先后、被引频次的多少及中心度的大小,遴选出核心被引文献。文献共被引时区图(Timezone)[注]时区视图侧重从时间维度上表示知识演进,可清晰地展示文献的更新和相互影响,是一幅从左至右、自下而上的知识演进图。如图2所示。

图2 文献共被引时区视图(Timezone)

主要通过分析核心医学化研究文献来探索医学化研究的演变路径。

萌芽期(20世纪70年代)。这一阶段分为两个路径,一个是伊里奇(Ivan Illich)[4]对医学帝国主义(Medical Imperialism)的批判;另一个是左拉(Irving Kenneth Zola)[5]对医学社会控制的批判。这一阶段关注的现象是异常行为。

缓慢发展期(20世纪80—90年代)。这一阶段逐渐表明和萌芽期不同的医学化观(view of medicalization)。里斯曼(Catherine Kohler Riessman)[6]指出了医学化中赋权(empower)的可能,在1980s,对萌芽期时医学化是一个完全自上而下的过程的观念提出了挑战。康拉德(Peter Conrad)于1992年发表的文献[7]被引次数最高,他提出了与萌芽期不同的医学化观。威廉姆斯(Simon Johnson Williams)[8]认为普通大众已在医学化中扮演了更为积极主动的角色。这一阶段关注的新兴现象是正常生命过程(比如分娩、衰老)及日常生活问题(比如性功能障碍)。

高速发展期(21世纪以来)。这一阶段明确指出多方力量在推动医学化发展,主要包括消费者、制药公司。康拉德[9]强调消费者成为推动医学化发展的重要力量,普通人扮演的是病人—消费者(patient-consumer)甚至是业余专家(lay expertise)这样的角色。而莫伊尼汉(Ray Moynihan)[10]认为新时期制药公司成为推动医学化发展的重要力量并对“兜售疾病”与过度诊断持批评态度。罗斯(Nikolas Rose)[11]认为新时期对医学化的批评的焦点已转为制药公司在开拓市场和追逐利润时所使用的方法。在医学化概念的修正上主要有两种不同的立场。克拉克(Adele E. Clarke)[12]认为随着现代性被后现代性取代,医学化也被生物医学化取代。巴拉德(Karen D. Ballard)、罗斯也表达了类似的观点,巴拉德[13]认为医学化是一个多维度的概念,罗斯[11]认为医学化已成为陈词滥调而主张超越这一概念。而康拉德[14]反对修正概念而认为应用医学化引擎的变化来概括。另外,鉴于医学化发生的戏剧性变化在某种程度上是由于现代生活中药物及制药业的作用的加大,相关论述催生了药物化(pharmaceuticalization)这一新概念并被认为是推动医学化增长的强大力量。这一阶段关注的新兴现象是将人的特征、能力或表现进行改善或者最优化的生物医学增强及因为在未来某个时候有更高患病潜力而导致几乎无限健康需要的风险。

而核心非医学化研究文献主要分为三类:思想视角、扎根理论(Grounded Theory)、DSM系列。在思想视角上,在20世纪70年代,福柯(Michel Foucault)[15,16]与伊里奇[4]都对医学帝国主义持批评的态度,而弗莱德森(Eliot Freidson)[17]与左拉[5]都强调医学社会控制。在1980s—1990s,修正后的福柯[18,19]思想是重要的思想视角,而康拉德的社会建构研究路径渊源是左拉[5]对医学社会控制的强调。在2000s—2010s,福柯式(Foucauldian)视角至关重要,阿姆斯特朗(David Armstrong)[20]的“监管医学”(surveillance medicine)与罗斯[21,22]的“生命力政治”(vital politics)是核心思想;吉登斯(Anthony Giddens)[23]、贝克(Ulrich Beck)[24]关于后现代性(post-or late-modernity)及风险社会(risk society)的理论探讨也是思想之一。另外,扎根理论作为质性研究方法之一在医学化研究中被较多的采用;DSM系列的发展见证了医学化的不断扩张,它们作为精神医学界的“圣经”因具有认定某个状况是否被医学化的权威而成为关注与批评的焦点。

4 概念的演变——从医学化到生物医学化概念框架

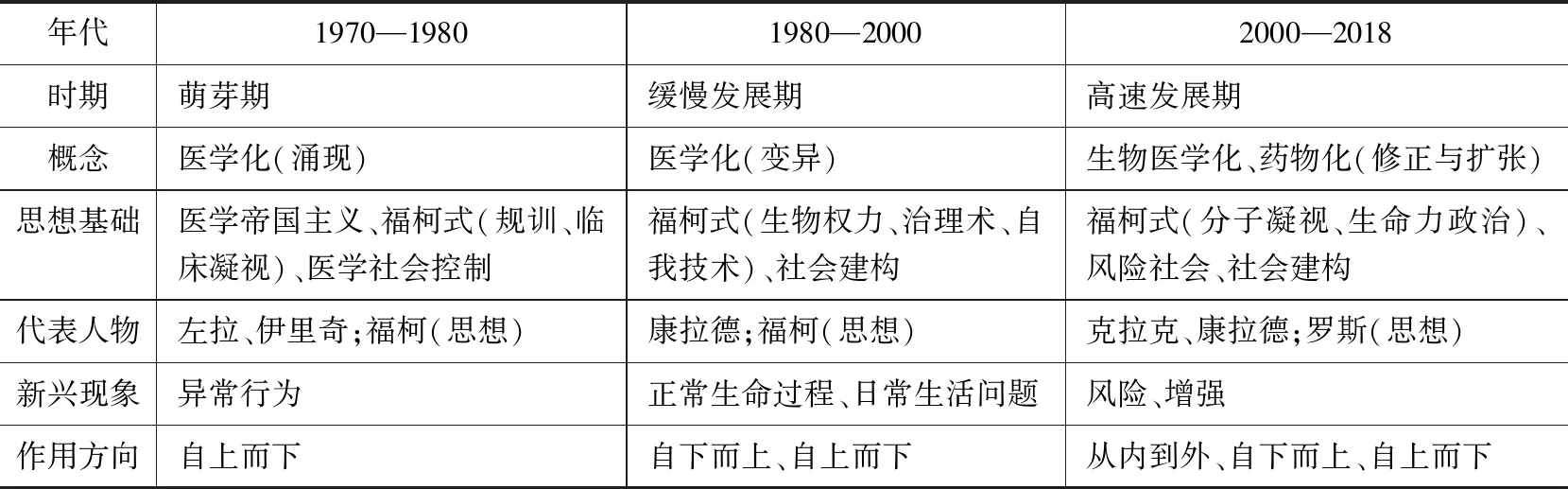

依据医学化研究的文献量变化规律及发展路径,将医学化概念的演变分为三个历史阶段:涌现与初步探索阶段,变异与重新考量阶段,修正与框架扩张阶段。

4.1 20世纪70年代:医学化概念的涌现与初步探索

4.1.1 对医学帝国主义的批评

这一批评的先驱是英美的反精神病学家,他们向医学界及其在资本主义/父权制社会秩序中的作用发起了挑战。在20世纪70年代,伊里奇[4]所谓的“医学复仇女神的惩罚”(Medical Nemesis)在左派自由主义观点中有很大影响力,他声称医疗机构通过医疗实践直接的副作用及“社会医源病”(social iatrogenesis)对健康构成重大威胁并用“医学的利维坦”(Medical Leviathan)来表达他对医学化作为国家权力发展的一个方面的谴责。

对此批评的另一个有影响力的贡献者是社会思想家福柯,因他早期关于精神病学和医院的著作[15,16]而一般将他置于反精神病学家之中。在这些著作中,福柯强调医学控制与监管、科学知识的制造、医学行业“贴标签”(labeling)的权力,以及被医生施加“临床凝视”(clinical gaze)的患者“驯服的身体”(docile body)。

这一批评主要关注医学化的主体及专家统治(professional dominance),对专业扩张与医学帝国主义持强烈的批评态度。然而主要缺陷在于它对西医非黑即白的描述,西医被夸大到很大程度上有损于而非有利于人们的健康,医患关系的不对称性被夸大到普通患者变得不是会诊的受益人而是受害者的地步。

4.1.2 对医学社会控制的批评

基于帕森斯(Talcott Parsons)对医学实践的结构功能分析,这是关注异常行为及社会控制的新路径。帕森斯[25]认为,疾病是社会固有的结构化现象,当人们生病的时候,社会角色就是“病人角色”(sick role),如果医生将此病合法化,病人就免除了某些正常角色下的责任。这是一个社会控制的问题,医生是控制病人角色门槛的“控制代理人”,医学是控制疾病潜在破坏性的重要机制。

医学社会学家将医学社会控制的扩张称为“医学化”,将关注的焦点超越了精神病学而扩大到整个医学领域。他们认为医学化是指对异常行为的医疗管辖扩张到相对传统的宗教、法律和家庭制度中,并且被合法地授权进入远远超越了与“普通器质性疾病”相关的生活领域[5]及运用任何已被认可的治疗方法。他们质疑医学是一个道德中立的事业,记录了医生如何作为“道德开拓者”(moral entrepreneurs)的面目出现,并认为把事实上不是医学的问题转移到医学领域将会把不适当的权力集中于医学界手中。康拉德[26]将异常行为的医学化描述为从“不好到有病”(from badness to sickness)的转变,曾经被定义为道德、宗教、法律上有罪(immoral,sinful,criminal)的行为已经被赋予了医学的意义并且医学界被授权为他们提供治疗。

这一路径强调的是对医学的社会控制作用不断扩大的批评,然而却夸大了医学的社会控制作用而低估了法律、宗教、道德等对社会问题的影响。

4.2 20世纪80—90年代:医学化概念的变异与重新考量

在1980s,医学化的分析逐渐涉入自然生命过程及日常生活问题领域,而随着越来越多的现象被纳入医学化的范畴,医学化这一概念也发生了变异。福柯微观权力思想的介入及医学化的多元主体、复杂过程、积极后果所有这些都促成了一个更加精细和复杂的医学化观。

4.2.1 福柯微观权力思想的介入

福柯最初引入“医学化”时,是以被动的语气:“人类的生存、行为和身体被带到越来越密集和重要的医学化之网中,使得越来越少的事情能够从中逃脱”[27]。20世纪70年代后期,他修正了以前的立场,他拒绝医学化通过“纵向的”(vertical)国家举措而行进的观念,更倾向于医学干预出现在社会身体中的众多场所。他不再将医学化视为国家与医生们的统治,而是将医学话语与实践视为一种道德的/规训的规范,使患者能够理解和管理他们自己的生活。

这可以从福柯式术语“治理术”(governmentality)与“生物权力”(biopower)中体现出来。福柯将“治理术”的概念纳入现代国家如何统治“社会身体”的概念[28],他推崇一种基于作用于作为生产单元(reproductive units)的身体与家庭的一系列权力从而利用政治经济的机制来激励和管制人口(population)的治理概念,而这种权力是生物权力。福柯认为在当代社会,生物权力代表着一种新的“权力的微观物理学”(microphysics of power),它采取技术与知识结合的形式,既从个体上也从人口上对人体及其行为、感觉、生理过程和快乐施加弥散的、持续的监管和控制力量[29]。治理的目的是人口的福利、条件的改善、财富的增加,长寿、健康等等,在自由主义政治的模式下,高明地将每个人的利益与所有人的利益协调一致[30]。在医疗遭遇里运作的权力是一种能够提供关于病人们应当怎样理解、规范和体验他们身体的指南的规训权力(disciplinary power)。这不是通过直接的强迫或者暴力来运作的,而是劝说它的客体采用特定的适合他们的行为与思维方式。医生并不被认为是具有支配权的人物,而是一系列权力关系的联接、移交权力的人或者权力关系领域重要的人物[31]。这种更复杂的权力观或多或少地承认与医学相关的权力关系的共谋特性(collusive nature)[32]。

4.2.2 医学化的多元主体

在1980s,越来越多的文献表明医学统治(medical dominance)和医学化并非同义词,普通人在医学化的过程中未必是被动的。到20世纪90年代,医学帝国主义的观点已让位于普通人在医学化中扮演了更为能动的角色的观念。

受福柯后期思想的影响,逐渐从“自我技术”(technologies of the self)的角度思考医学化。“自我技术”指人们为了管理自己的情绪、人际关系、身体等等而学会的反身性技术(reflexive techniques)[33]。沿着这条路径,替代医学帝国主义的是这样一种医学化观:医学化是医学与健康的戒律已具身体现在为他们自己承担这份责任的个体之中的这样一个过程。对医学化这样的一种认识与福柯关于话语本质的论述是一致的——它可以是规范性的、强制性的,也可以是自愿的——并且认清当代医学实践需要的是能动的主体而不是被动的个体。医学体系内的不同既得利益集团和亚专业在什么是合理的诊断方面所持有的观点是不同的,并且在将问题医学化上所施加的压力也是有区别的。研究表明,社会运动、基层和病人倡导组织经常为获得有利的症状或诊断的医学认可而积极奔走。医学化是通过协调产生的,普通大众希望寻求帮助而医学行业希望能够提供这种帮助[34]。这些表明,某一具体领域的医学化并非没有争议,也未必就是医学上的诱导,它会被各方积极地拥护亦或抵制。

总之,逝去的“医学帝国主义”时代的“自上而下”(top-down)的医学化逐渐被反映了“专家型病人”(expert patient)的兴起,倡导者与自助者组织的影响的“自下而上”(bottom-up)的医学化所代替,医学化的主体呈现多元化的态势。

4.2.3 医学化的复杂过程

在1980s,研究者们逐渐认识到医学化并非沿着单线轨道行进并存在着医学化的逆过程——去医学化。后来有学者[35]认为医学化的概念、机构、医患互动三个层面应被视为潜在可分离的现象。巴拉德[13]据此认为这种分离提供了一个分析框架,在其中可认识到医学化的不同维度可能并不总是并行地共存,沿着一个或多个维度的去医学化也会发生,因而可能存在不同程度的医学化。虽然整体趋势是朝向医学管辖的扩张的,但具体到不同案例,则存在着不确定性与不稳定性,不同维度的医学化与去医学化之间存在着持续振荡(oscillation)。

另外,某些形式的异常行为贯通多个机构领域,它们的医学化与其它制度(法律、道德、宗教)的控制同时发生,如增加精神疾病的犯罪化(criminalization),或相反,增加犯罪行为的医学化[36]。这体现了制度控制的分层(layering)及社会问题越来越被多机构管理;医学化的程度通常可以更好地理解为社会问题的机构分层控制[37]。

随着不同维度的医学化与去医学化之间的持续振荡,医学与其它机构对社会问题实现共享控制(发挥主导作用的未必是医学),医学化的过程便呈现一种复杂化的态势。

4.2.4 医学化的积极后果

尽管医学化因其所带来的消极后果而饱受批评,但随着医学化的主体多元化与过程复杂化,医学化的积极后果也不容忽视。

比如个体因为病人角色的获得而能够免除责任,能够得到医保覆盖的照顾甚至获得只有残疾人才能享有的权利。医学化在一定程度上能够降低相应诊断的社会污名,比如心理(精神)疾病患者、性功能障碍者往往被社会歧视或偏见,而一旦作为一种医学范畴普及,普通大众便能公开讨论相关问题,以更加平常的心态对待,社会舆论朝向正常化方向,从而淡化了这类疾病患者的污名。健康人体增强的生物医学化则进一步让人摆脱生物学对人体的控制与限制,使人类身体更加强壮、大脑更加聪慧、器官更加敏锐、生命更加长寿,让人类进一步走向完美。

4.3 21世纪以来:医学化概念的修正与框架扩张

医学化与理性主义及科学(即现代性)的兴起有关,而如果我们正经历现代性的消逝,我们应该会看到医学化的消逝[38]。对风险的日益关注、个体的责任化(responsibilization)、对专家权威与科学知识的挑战,新型社会运动的兴起:所有这些都促成了现代性作为一种社会秩序被风险社会、后现代性取代[39],医学化也被生物医学化取代。如果医学化是与现代性相互建构,那么生物医学化则是与后现代性相互建构[12]。另外随着制药业的发展并在健康事物中扮演越来越重要的角色,药物化这一新概念应运而生并被认为扩张了原概念框架。

4.3.1 医学化概念的修正——生物医学化

生物医学化来源于传统的医学化概念,并在医学的成分上增加了生物学的成分,从而强调分子生物学在生物医学范式(biomedical paradigm)内的重要性。

生物医学化描绘了日益复杂、多位点、多方向的医学化进程,从医学化到生物医学化的历史转向是从对生物医学现象的控制到改造,对高度技术科学化的生物医学的更大依赖不仅扩张与再造了原医学化进程,也重新定义了人类的身体、自我与社会性;我们用“生物”(“bio”)表示人类和非人类的改造因为新的技术科学的创新而成为可能,也就是说,医学化的程度正在加剧,以新的、复杂的、深陷于技术科学之中的方式[12]。前缀“bio”对这一概念至关重要,因为它显示了位于身体之中并暗含在社会发展过程内的生物权力、生物政治和生物资本(biocapital)的新形式。

生物医学化体现着福柯“临床凝视”到罗斯“分子凝视”(molecular gaze)的重大转变,它将身体——“从宏观尺度到纳观尺度”(from macro to nano)——整合到有效的体系和监管的控制之中。分子操纵(molecular manipulation)是我们社会的主要特征:当代生物医学的“思想风格”是在分子水平上将生命视为一组可理解的重要结构,这种结构可以在不受自然的生命力秩序(vital order)的明显规范性(normativity)的约束的干预措施中被识别、隔离、操纵、调动和重组[22]。在越来越微小的层面不断对风险与易感性的评估和优化改造了生命能够/应当/是如何存在;反过来,生物医学化又引起了“生物、生物技术和生物医学”的政治经济的变化,甚至资本也被重新改造从而包含生命力政治[40]。

除了医学管辖权进入新领域的扩张,生物医学化也包括通过生物医学组织、基础设施、知识体系、临床治疗的技术科学的改造来达到扩张的目的,它的作用方向不只是自上而下或自下而上而且还是从内到外,就实践动力学而言,它是通过五个关键过程来共建与体现[12]。(1)重大的政治经济转变;(2)对健康、风险和监管式生物医学的新关注;(3)生物医学的技术科学化;(4)生物医学知识的生产、分配和消费的转变;(5)身体和身份的改造。然而康拉德[14]认为这过于宽泛、试图面面俱到而没有聚焦,他将新时期的医学化视为扩张及某种程度的变化而不是质变,他更倾向用推动医学化的引擎的转变来概括医学知识与组织所发生的变化。而克拉克[29]回应了康拉德的批评并论述了生物医学化的合理性,声称与之多重相似的是罗斯提出的“当代生物政治(biopolitics)并非由任何单一事件形成”,而是通过五个关键维度的变化。(1)分子化(molecularization);(2)最优化(optimization);(3)主体化(subjectification);(4)亚专业的躯体专门知识(somatic expertise);(5)生命力经济(economies of vitality)。

罗斯[21]认为如果规训个体化与正常化(individualize and normalize),生物权力集体化与社会化(collectivize and socialize),理念政治(ethopolitics)关注的则是人类应该对自身评判和采取行动从而使自身比当下更好的自我技术,而当下的生物政治是新型的生命力政治,包含风险政治、分子政治、理念政治,人类的生物学存在完全以新的方式成为政治的,这不同于福柯的生物政治。另外,随着现代性作为一种社会秩序被后现代性、风险社会取代及诸多性质不同的现象(风险及增强)被纳入医学化范畴,从著名科学哲学家库恩(Thomas Samuel Kuhn)的“科学革命”与“范式转移”(paradigm shift)的视角来看,生物医学化范式更具革命性,而康拉德对旧范式的修补是远不够的,故在21世纪用生物医学化替代原概念具有相当程度的合理性。

4.3.2 医学化概念框架的扩张——药物化

亚伯拉罕(John Abraham)[41]鉴于医药消费在社会文化方面具有在原医学化框架中不能被恰当分析的独有特征而提出了药物化的概念:社会的、行为的或身体的状况被医生、患者用药物治疗或被认为需要治疗/干预的过程。威廉姆斯[42]将药物化定义为:将人类的状况、潜力或能力转化为用药物来治疗或增强。他们关于药物化的研究显示药物和药物干预措施在一系列人类问题上的使用越来越多。由于制药行业在为自己的产品寻求扩大市场份额之时,也成为了医学化的重要推动力,因此药物化是医学化的一个子集,而不是相互竞争的概念。可见,药物化是推动医学化增长的强大力量。这种力量被各种媒体上的“直接面向消费者广告”扩大了,这种做法虽然只在美国和新西兰是合法的,但通过其它电子媒体(尤其是因特网)的传播产生了更为广泛的影响[43]。药物化反映了全球财富与贫困、权力与不平等的格局,并将医学化的概念延伸至超越医学行业对个人健康或身体的影响而包含国家、非政府组织和制药公司的动力[44]。而日益增长的药物化模糊了正常、病态与增强之间及遗传与环境(nature and nurture)之间的界限[45]。

通过上述对医学化研究路径及概念演变的分析可知医学化研究的历史发展简况如表2所示。

表2 医学化研究的历史发展简况

5 结语

自从1968年皮茨(Jesse Richard Pitts)提出“医学化”一词,该术语已有了约50年的历史。从20世纪80年代开始,医学化研究英文文献呈指数式增长;到21世纪,进入高速发展期。随着在社会秩序上,由现代性发展为风险社会、后现代性;在思想上,由福柯的生物政治发展为罗斯的生命力政治;医学化的现象则从异常行为、自然生命过程及日常生活问题发展到增强与风险,医学化的概念则从医学化发展到包含生物医学化、药物化的概念框架。在当代西方社会的消费文化、治疗文化及追逐成功与自我实现的价值观的情境下,在推动/抵制医学化的主体呈现多元化、复杂化的情形下,医学化的发展态势虽然总体上日益强化,但复杂性与必然性共存,而正常与病态、治疗与增强、疾病与风险、遗传与环境之间的界限也日益模糊。鉴于当下医学化的全球化发展态势,中国社会应该加强对医学化的研究,在区分医学化的好与坏的形式的基础上尽量引导它往好的方向发展。