猪的前世今生

2019-05-14董为

董 为

农历己亥年是十二生肖中的猪年。因为猪是杂食的,食性很广,从来不挑食,所以很容易饲养。人们吃剩的饭菜可以喂猪,避免浪费。猪的生长较快,猪肉营养丰富,可以作为人类的高热量食物。猪的粪便可以肥田,养猪可以积累农家肥。因此猪与我们的日常生活非常密切。

猪在分类学上被归入偶蹄目中的猪科。偶蹄目动物最主要的特征是前肢的末端有两列或四列指骨,后肢的末端也有两列或四列趾骨,后肢脚踝上的距骨的近端和远端各有1个滑车。猪科的基本特征如下:体型粗壮,躯体丰满,四肢较短,耳朵较大;齿式完全,即分别有3对上、下门齿,1对上、下犬齿,4对上、下前臼齿和3对上、下臼齿;臼齿的齿冠低,冠面有4个丘形的主尖,第三下臼齿有5个以上的丘形主尖,主尖之间有一些瘤状附属小尖,为典型的丘型齿;上、下犬齿(俗称獠牙)均发达,雄性的犬齿非常强壮;鼻吻部较长;额骨在眼眶的后上方两侧向外凸出;每一侧的4个掌骨或跖骨虽然互相靠得很近,但仍然分离,没有像反刍类(鼷鹿除外)那样愈合在一起。

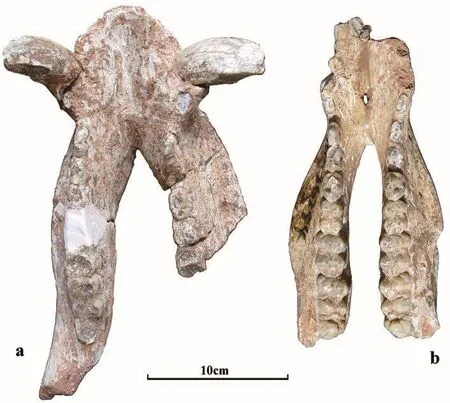

河马齿河猪(左)、裴氏猪(中)、弱獠猪(右)的头骨腭面

根据古生物学家的研究,猪科化石最早出现在欧洲的始新世(距今5600至3390万年)地层中。经过中新世(距今2303至533.3万年)、上新世(距今533.3至258万年)、更新世(距今258至1.17万年)直到全新世(距今1.17万年至今),猪科有了很大的发展,现生种类遍布非洲、欧亚及美洲大陆。化石猪科的分类还有争议,但主要可以分为三个亚科,即猪兽亚科、镰齿猪亚科(又称为利齿猪)和猪亚科。

除了猪亚科以外,其他两个亚科都已经绝灭。猪兽亚科是猪科中最原始的类群,猪科的许多种类都起源于这个亚科。这个亚科主要分布在非洲和欧亚大陆的渐新世到上新世的地层中,在我国的代表是发现于山东山旺硅藻页岩中的帕氏古猪。廉齿猪亚科的特征是头骨低而宽,面部长;第一上门齿特别粗壮,齿冠呈匙形,有两到三个叶;下门齿的齿冠厚,加宽呈铲状;颊齿由强的锯齿状的齿带环绕。这个亚科主要分布在非洲和欧亚大陆的中新世地层中。在我国的代表有巨镰齿猪、蒙古镰齿猪、蓝田镰齿猪、中间镰齿猪等,而最著名的是库班猪。库斑猪主要分布于早中新世至中中新世(距今2300万至1163万年间)的欧亚大陆,是一类体型巨大(体重可达800千克)、具丘型齿的猪,头部很特别,眼睛上有细小的角,雄性的前额长着一个相当大的骨质角,跟传说中独角兽的角相似(见本期杂志封面),在中新世末灭绝。后来在非洲也发现了库班猪的化石,而库班猪最丰富的材料从20世纪80年代开始在我国宁夏的同心和甘肃的和政大量发现。由于它具有一些独特的特征,所以在猪的系统演化中占有重要地位。

猪亚科的特征和现生猪的特征相同,以河猪属和猪属为代表。河猪的主要特征是雄性头骨的颧弓很宽,向两侧突出;眼窝较小;犬齿齿槽形成强大的“犬齿盖”,上面覆盖着结节状的突起;颊齿齿冠较高,釉质层增厚,褶皱简单。河猪主要分布在亚洲的中新世至更新世地层中,现生种类分布在非洲。猪属的主要特征是面部窄而长,颅顶中间宽;眼眶圆,通常位于上第三臼齿的上方;颧弓中等发育;臼齿主尖的基本褶皱加强,珐琅质经磨损后形成复杂的花纹;雄性上犬齿特别粗壮,外面向上弯曲;下犬齿也粗壮,横切面呈三角形。

欧洲的斯氏猪头骨及部分头后骨骼

猪属主要见于欧亚大陆。在欧洲,广义的猪属从晚中新世到现在都有分布,以早、中更新世的斯氏猪为主要代表。在亚洲主要见于早更新世以后的地层中。猪属在我国的主要代表是裴氏猪、小猪、李氏野猪和野猪。

裴氏猪是一种大型的猪,比李氏野猪稍小,雄性下犬齿的横切面形状呈次三角形,臼齿齿冠狭而较高,结构简单,最后上臼齿的跟座由一个大的锥组成,最后下臼齿的跟座变异,多数由一对锥构成。从地理分布上看,裴氏猪主要分布于长江以南,而以广西的地点居多。安徽繁昌人字洞遗址是裴氏猪化石最靠北的地点(31°3′49.87"N),台湾台南县左镇是裴氏猪化石最靠东的地点(120°23′50"E),广西崇左的三合大洞地点是裴氏猪化石最靠南的地点(22°16′27.20"N),而广西田东么会洞地点是裴氏猪化石最靠西的地点(106°59′58.95"E)。三合大洞是裴氏猪迄今在我国境内的第9个产地。从地层分布上看,重庆巫山龙骨坡遗址和安徽繁昌人字洞遗址的裴氏猪为出现时间最早的代表,为早更新世早期。如果台湾台南县左镇的标本是裴氏猪最晚的代表,为早更新世晚期,并有可能延续到中更新世早期。从产出地点的数量和标本的数量判断,裴氏猪的繁盛时期为早更新世中期,繁盛地区也在广西。

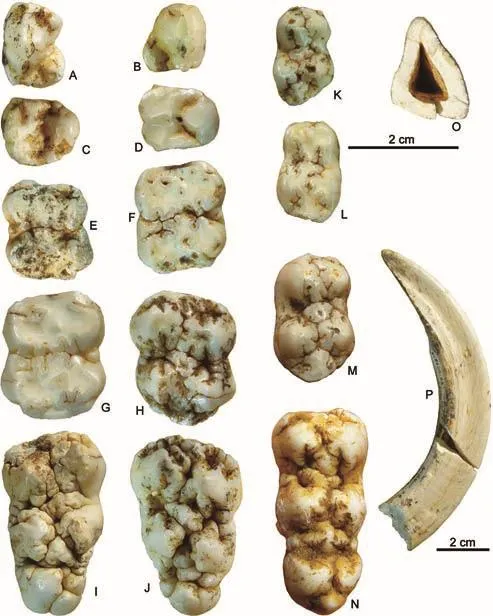

裴氏猪的上颊齿(A-J)和下颊齿(K-N),齿冠由丘形的齿尖组成。下犬齿的横切面(O)近于三角形,侧面(P)弯刀形

小猪的上颊齿(A-F)和下颊齿(G-J),齿冠由丘形的齿尖组成

顾名思义,小猪是一种小型的猪,雄性下犬齿的横切面形状呈次三角形,最后下前臼齿的牙齿前端和跟座稍低于或几乎与主尖等高,臼齿低冠,丘型,结构简单;每一个臼齿由4个锥组成;上下最后臼齿的跟座分别由一发育的锥构成,前臼齿列长度比臼齿列的短。从地理分布上看,小猪化石产地主要分布在广西,其次是湖南(保靖洞泡山)、湖北(建始龙骨洞)、重庆(巫山龙骨坡)和安徽(和县人遗址)。其中除安徽和县人遗址在长江以北外,其他地点均在长江以南,且基本上出自洞穴堆积或裂隙堆积中。安徽和县人遗址是小猪化石最靠北的地点(31°45′N),也是最靠东的地点(118°20′E);广西三合大洞是小猪化石最靠南的地点(22°16′27.20"N),而广西田东下瀑布洞穴是小猪化石最靠西的地点(106°59′10"E)。虽然小猪主要分布在南方,但是在云贵高原目前还没有小猪化石的记录,也许说明小猪不仅喜暖,而且喜湿润。从时代分布上看,重庆巫山龙骨坡可能是目前已知小猪化石出现最早的地点,为早更新世早期,绝对年龄在两百万年以前。小猪化石年代最晚的地点是广西田东布兵盆地的下瀑布洞,共生哺乳动物群的时代也可以确定为晚更新世,目前是这个种延续到最晚的记录。而综合地理和地层分布的特点,小猪主要分布在广西的早更新世洞穴-裂隙堆积中,即小猪的主要繁盛时代为早更新世,繁盛地区在广西。

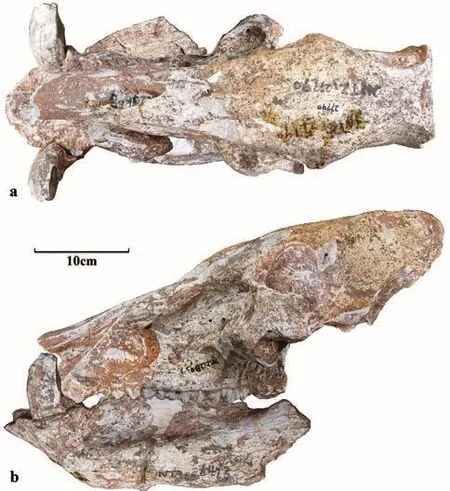

出土中的李氏野猪头骨

李氏野猪头骨的左侧面

李氏野猪是一种大型的野猪,头骨很长,在眼眶的前后都伸长;头骨的顶部和额部都很平坦,鼻骨长宽而平;头骨枕区有相当弱、但仍可以分辨的中嵴,两边以结节为界。从地理分布的角度看,辽宁本溪的庙后山遗址是李氏野猪分布的纬度最靠北(40°14′49″N)、经度最靠东(127°7′50″E)的地点;安徽和县龙潭洞是李氏野猪分布纬度最靠南(31°45′N)的地点;陕西蓝田陈家窝遗址(109°14′E)是李氏野猪分布经度最靠西的地点。因此,根据目前的资料,李氏野猪的地理分布范围主要局限于江南地区及华北的大部分地区和东北的南部地区。从地层分布的角度看,安徽淮南大居山西裂隙堆积和江苏南京汤山驼子洞堆积是目前所知的李氏野猪的最低层位,时代为早更新世早期;河南许昌的灵井遗址是李氏野猪的最高层位,时代为晚更新世早期。大部分李氏野猪都分布在中更新世地层中,即李氏野猪的繁盛期在中更新世。

野猪的形态与李氏野猪相似,但个体小些,犬齿和第三臼齿都小些。由于李氏野猪和野猪的形态比较接近,只是大小上的区别,在时代分布上李氏野猪从早更新世到中更新世,野猪从中更新世到现代,因此包括笔者在内的一些研究人员认为它们有直接的祖裔关系,即野猪是从李氏野猪演化过来的。野猪的化石在全国各地均有发现。根据考古学家和古生物学家的考证,家猪起源于野猪。尽管家猪和野猪在形态上有一定的差异,家猪和野猪之间并不存在生殖隔离,因此属于同一个物种。据研究,普通野猪中的地中海亚种是西亚和欧洲家猪的原种;亚洲亚种则被认为是亚洲地区家猪的原种。欧洲亚种的身体长、脸长、个头矮,亚洲亚种的身体短、脸短、鼻梁低、个头高。此外还有印度亚种。

李氏野猪的下颌骨,左侧的雄性下颌骨粗壮且犬齿粗大,右侧的雌性下颌骨相对纤细,犬齿较小

修复的李氏野猪头骨背侧(a)和左侧(b)

人类到新石器时代后,生活方式由游猎转向定居,这才有了圈养家畜的可能。随着狩猎工具的进步,不仅可以捕获活的野猪,而且数量较大,便逐渐形成了收养动物幼仔的习惯,将它们驯化饲养,以备食物短缺时享用。因此家畜的驯养状况反映了狩猎工具和圈养工具的发展程度。

我国的磁山遗址(测年数据为距今8100~7600年)曾被认为是华北地区可以确认存在家猪的最早遗址,根据最近对出土于河南贾湖遗址的猪骨材料进行的形态与尺寸、年龄结构、性别比、数量比例、文化现象、食性分析、LEH观察等的分析显示贾湖遗址至少在其二期(距今8600~8200年)遗存中已出现了家猪,是世界上最早的家猪遗骨之一。而华南最早的同类遗存以跨湖桥遗址为代表。华北的家猪与华北的野猪相似,华南的家猪与华南的野猪相似,说明家猪的驯养是多地区起源的。在伊拉克库尔德斯坦的贾尔木遗址中发掘出的猪化石距今约8500年,也是最早的家猪化石之一。瑞士新石器时代湖栖民族的遗址中发现有距今5000年左右的猪骨,是欧洲最早的家猪遗骨。埃及于3500年前开始饲养家猪。在青铜器时代及欧洲民族大迁徙时期,猪已成为重要的家畜。

可以说家猪浑身是宝,并被人们开发得淋漓尽致。猪肉用来食用,就连内脏等也不例外,猪毛用来制造毛笔和刷子,猪皮用来制革,骨头用来制造其他家畜或鱼类的饲料,猪粪用来沤肥,吃不了的剩饭剩菜和米糠、麦麸之类的粮食加工的副产品可以喂猪,避免浪费。因为一头猪就是一个小小的化肥厂和肉品厂,对发展农业改善人民生活意义很大,所以在我国大多数农民家里都养有几头猪。

出土的李氏野猪的骨骼堆积团块

猪和狗一样有灵敏的嗅觉,猪能嗅到埋在地下的食物,并用鼻吻部将食物拱出来。法国和意大利的居民利用猪的灵敏嗅觉搜寻一种埋在土中的香菇。猪的鼻吻部是猪觅食的工具,并结构奇特。第一次世界大战期间德军施放毒气,猪的中毒现象较少,人们研究发现猪的长长的鼻吻部能过滤一部分毒气,如果猪把鼻吻部插到土里,过滤效果更好。因此人们仿照猪的鼻吻部结构制造了外形像猪头的防毒面具。

随着生物技术的发展,有人提出在身体发育较快的猪的身上克隆上经过基因编辑后的人体器官干细胞,借助猪的身体发育人体器官,然后再移植回人体,用来替换因病或事故而切除的器官。我们期待这项技术的发明和发展,为人类的健康事业做贡献。