安徽东至华龙洞遗址出土直立人头骨化石探析

2019-05-14张邦启

张邦启

2015年安徽省东至县华龙洞遗址出土20余件古人类化石,其中1件直立人头骨化石将被命名为“东至人”(通称,非学名)。这是继北京周口店、陕西蓝田、安徽和县、江苏南京之后,成为我国第五处发现较为完整的直立人头骨化石地点。结合近些年来东至华龙洞遗址考古一系列重要发现及科研成果,本文从遗址位置、化石类型、人属特征以及遗址地层发育、气候环境、动植物分布等角度,探析东至华龙洞遗址出土直立人头骨等人类化石的主要特色及重大学术价值。

华龙洞遗址的发现及考古发掘情况

华龙洞遗址位于安徽省东至县尧渡镇汪村庞汪组梅源山南麓,北面黄泥湖,西临长江,尧渡河从东侧穿过流入长江,地理座标N 30°06′22.2",E 117°01′13.0"。

据东至县文物管理所原所长钱继才介绍:2004年夏天接到当地村民庞金木的报告,说他自己于1988年在梅源山麓建设羊圈取土时,发现大量的“龙骨”。获此信息后,钱所长等人迅即赶到现场调查,并将采集到的化石标本呈送安徽省博物院古脊椎动物研究专家郑龙亭鉴定,确认这些“龙骨”属于第四纪哺乳动物化石,属于大熊猫-剑齿象动物群。

2006年春,安徽省文物考古研究所研究员韩立刚借大(渡口)景(德镇)高速沿线文物调查之际,在东至县文物管理所钱继才等引导下,来到华龙洞现场进行调查,确认此地系一处化石地点。

同年7至9月,安徽省考古所与东至县文管所联合组成考古队,韩立刚先生担任领队,对华龙洞遗址进行正式考古发掘,发掘面积72平方米。考古队判断此地曾经是一个洞穴,故命名华龙洞。因韩立刚领队生病去世,华龙洞遗址发掘工作暂停,直至2012年8月,前期发掘工作完毕。专家从近万件出土遗物中遴选出石器100多件,骨器300多件,古人类下臼齿1颗、疑似左前额化石2块,以及大量被砸击的兽骨化石,经中国科学院古人类学家吴新智、张森水等先生确认,其中有1枚人类前臼齿牙齿化石、1块人类额骨残片化石、一些石制品和大量包括大熊猫、东方剑齿象、棕熊、水牛、野猪、貘、鹿、麂等哺乳动物化石。

经国家批准,2014年10至11月华龙洞遗址考古发掘工作继续展开。中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、安徽省考古所、东至县文管所联合组成考古团队,安徽省考古所副所长宫希成任队长,中科院古脊椎动物与古人类研究所研究员刘武、吴秀杰等参与工作,发掘面积18平方米,出土3枚古人类牙齿化石、1件颞骨化石、1件额骨片、4件头骨碎片化石以及大量哺乳动物化石。

2015年10至11月,考古团队再次对华龙洞遗址进行发掘,发掘面积28平方米。10月11日,考古队发现了一具较为完整的头骨化石。此次发掘累计发现包括1件保存有眼眶和部分面部的头骨、1件保存有眼眶上缘(眉脊部分)的头骨残片、3件下颌骨残段(附带4枚牙齿)、1件上颌骨残段(附带1枚牙齿)、3枚单个牙齿和若干头骨碎片化石在内的20余件古人类化石,其中古人类头骨上半部分十分清晰,可明显辨认眼眶与鼻梁部位。遗址还出土了古人类制作使用的石器、具有人工切割或砍砸痕迹的骨片20余种、动物化石达6000余件。

2016年至2018年,考古团队连续三年继续开展华龙洞遗址考古发掘工作,发掘面积合计达117平方米,虽然人类化石发现越来越少,但发掘出动物化石(含哺乳动物化石数十种)多达3万多件以及有明显人类加工痕迹的化石标本50余件、石制品50余件。目前,该遗址田野发掘工作尚未结束,仍然蕴藏着丰富的化石资源,考古团队将继续开展发掘工作。

华龙洞遗址及出土化石的主要特色

华龙洞遗址考古发掘出一具完整的直立人(猿人)头骨化石,出土了数枚古人类牙齿化石和数量更多的下颌骨、头骨碎片化石,发掘出许多古人类加工使用过的石器,采集到数量众多、种类丰富的脊椎动物化石,发现了古人类切割、砍砸、破碎动物等赖以生存的证据等,主要特色体现在以下六个方面:

一是洞穴遗址类别鲜明。华龙洞遗址属典型的洞穴遗址。这里气候属北亚热带湿润性气候区,地处长江下游,地貌特征自东向西由低山、丘陵、湖泊平原逐级过渡。在“东至人”生活的年代,先民们利用岩洞这一天然屏障作为居住地,既抵挡风吹雨淋,避免烈日暴晒,御防山洪暴发、野兽侵袭等各种灾害,又便于开展上山采集植物、围猎动物,下水渔猎等活动。

二是化石类型多样、古人类材料较完整。从2006年起至2018年,华龙洞遗址已开展六次考古发掘工作,除发现大量动物化石及古人类加工使用过的石器外,出土众多古人类化石,合计共20余件,主要有:较为完整的头骨化石1具,单个牙齿化石7枚,额骨残片2件,颞骨1件,头骨碎片5件,下颌骨3件(附带4枚牙齿),上颌骨1件(附带1枚牙齿),古人类化石类型多样。特别是1具较为完整的头骨化石,是继北京周口店龙骨山、陕西蓝田公王岭、安徽和县龙潭洞、江苏南京汤山葫芦洞之后,成为全国第五处出土较完整的直立人(猿人)头骨化石地点。

三是古人类头骨原始性明显。据中科院院士、古人类学家吴新智介绍,东至直立人头骨化石与现代人相比原始性特点鲜明,即颅穹窿低矮,颅骨骨壁厚,脑量较小(800~1000毫升);眉脊发达,额骨低平;颧骨高,颧面前突垂直;下颌骨粗壮,呈圆枕,多颏孔;牙齿硕大,齿冠较低,嚼合面纹理复杂;上内侧门齿特别粗壮,齿冠舌面为典型的铲形。

四是扩增了长江中下游地区直立人生存时代跨度。根据动物群组成和初步的铀系法年代测定,东至华龙洞遗址及古人类生存年代为更新世中期,距今约30多万年前,古人类属“直立人”(猿人)。华龙洞遗址附近发现生活在更新世中期属于直立人的古人类还有江苏南京人(35~58万)与安徽和县人(约40万年)。

五是证明当时古人类种群已形成一定规模。目前,东至华龙洞遗址出土的1件保存有眼眶和部分面部较为完整的头骨化石以及另外20余件古人类化石,据考古队宫希成队长介绍,这些化石分别属于4个以上古人类个体。同时,再比较安徽和县龙潭洞出土的人类化石,包括1具较完整头骨、1块左侧下颌骨(附连第二、三臼齿)、1块额骨眶上部、1块顶骨、9枚单独牙齿——包括上门齿、上前臼齿和上、下臼齿。经科学检测,这些化石分别属于3个以上的青年、壮年和老年个体。这些足以表明,至少在更新世中期,在安徽地区、在长江流域古人类种群已经形成一定规模。

华龙洞遗址出土的直立人头骨化石

中科院院士古人类学家吴新智介绍东至直立人化石

六是伴生动物多样性高,且南北过渡性明显。华龙洞遗址出土几万件动物化石,其中以哺乳动物最为普遍。据初步统计,种类超过40种,常见的有大熊猫、剑齿象、野牛、野猪、鹿、貘、麂、水牛等。而有些动物,如东方剑齿象、巴氏大熊猫、谷氏大额牛、肿骨鹿、巨貘等已经灭绝。这些动物多属南北地区混杂生存的动物,南北地区过渡地带的属性明显。

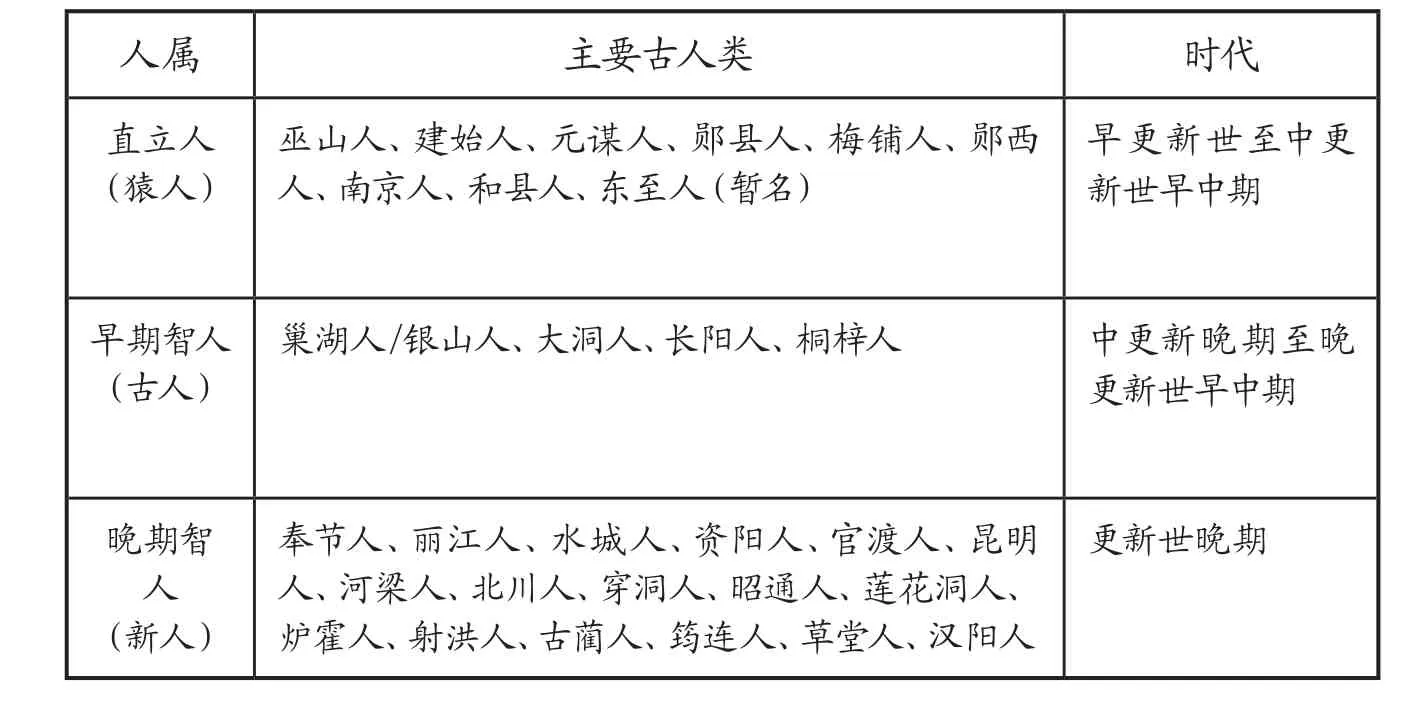

长江流域古人类一览

华龙洞成为古人类生息地的主要因素

从地理位置、气候条件、自然状况、动植物资源等方面分析,东至华龙洞遗址出土直立人等人类化石并非偶然,因为这里最适宜古人类生息,成为古人类重要活动区与生息地。究其原因主要有三个方面因素:

一是华龙洞洞穴发育完善,为古人类生存提供了便利的居住条件。华龙洞位于长江南岸,地处长江流域。据地史学家研究,进入新生代以来,在新构造运动中,长江流域发育众多溶洞地貌,这些溶洞为古人类选择自然洞穴生息居住创造了条件。

二是华龙洞岩石资源丰富,为古人类提供了制作石器工具的生产原料。华龙洞地层发育齐全,砂岩、页岩、灰岩、石英岩、硅质岩等多种质地岩石均有沉积。石英岩和硅质岩经过简单的加工,就可以制作成砍砸器、尖状器、刮削器等石质工具,用来砸削坚果、狩猎动物、捕捉鱼类。这些丰富的岩石资源,为古人类制作石质工具提供了极为便利的条件。

三是华龙洞丰富的动植物资源,为古人类生存提供了丰富的生活来源。种类繁多、数量极大的伴生动物化石,暗示它们可以成为古人类猎取对象。这些资源为古人类生存提供了丰足的生活保障。

华龙洞遗址出土直立人头骨化石的学术价值

从1929年考古学家裴文中在北京周口店龙骨山发掘出中国境内第一个完整的人类头盖骨化石(即“北京猿人”)以来,到目前我国发现的古人类化石,有200多万年前的巫山人、170多万年前的元谋人、115万年前的蓝田人、60万年前的北京人、35~58万年前的南京人、40万年前的和县人、2万多年前的山顶洞人等。长江流域共发现古人类遗址达30个,时间跨度从200万年到1万多年,既有生活在早更新世至中更新世早中期的直立人,也有生活在中更新晚期至晚更新世早中期的早期智人,又有生活在更新世晚期的晚期智人。在中国,古人类进化繁衍连续,且没有间断过。

东至华龙洞遗址出土直立人头骨等人类化石,再次证明了“中国人”从距今200万年以来就是自己演化而来的,并创造了源远流长的远古文化。

安徽东至华龙洞遗址出土直立人头骨化石,有力证明了安徽乃至长江流域是古人类演化、扩散的重要地区,对于探讨中国直立人的分布和演化过程,揭示该地区古气候、古环境、动植物种类分布诸多领域均具有重要意义。