金像影后曾美慧孜:名利场注意到我时,我已经杀红眼了

2019-05-13靳锦

靳锦

曾美慧孜手握金像奖奖杯(东方IC 图)

4月14日,香港电影金像獎颁奖礼上,惠英红、鲍起静、毛舜筠三位香港资深演员走上台,打开信封,念出新任影后的名字:曾美慧孜。

曾美慧孜,第七位来自内地的金像影后。她在《三夫》中扮演一位低智、性瘾、有三位丈夫的妓女。

“多谢香港电影金像奖,给我这双玻璃鞋。”她举着奖杯用粤语说。其实这位“灰姑娘”的起点颇高,15年前,她参演的第一部电影是娄烨的作品,第二部《苹果》入围了柏林电影节。

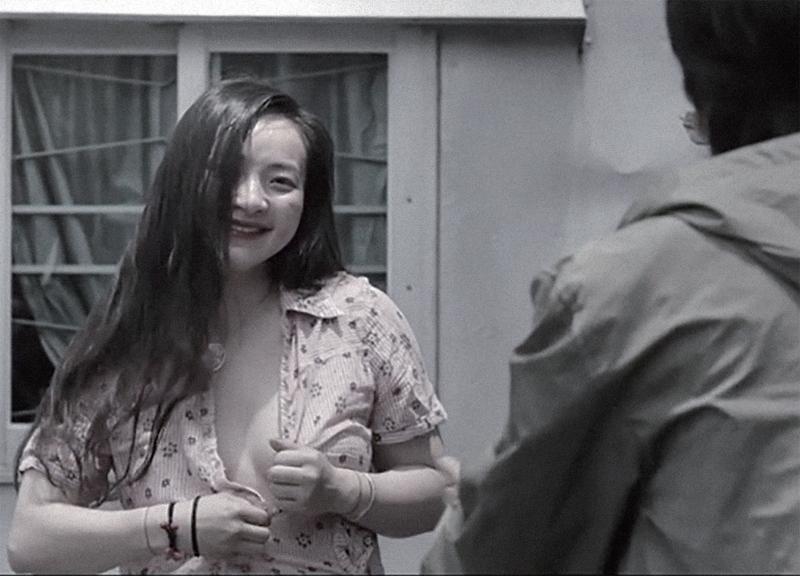

曾美慧孜在《冥王星时刻》中饰演年轻寡妇春苔

之后却是漫长的低谷期。她一直渴望出演成熟女人,但长着一张娃娃脸,很难被选中;身体逐渐丰满,孩子的角色也不再合适了。直到2016年的《冥王星时刻》,人们才重新发现了她。这时她终于演了成人。此后是《地球最后的夜晚》《三夫》,恐怕再不会有人把她看做孩子。

金像奖之前,我与她见过四次。每次她素颜前来,戴着棒球帽,衣服总是颜色鲜艳,大红色、粉色、绿色、金色。她客气礼貌,“什么都行”,一讲到角色和表演,就非常笃定,“我确定这是我想要的”“我意识到自己对这种东西非常渴望”。她以理性的口吻剖析着自己和演员这个职业,在她看来,身体不过是做角色的材料,无所谓暴露,而对私生活却毫无暴露的欲望。

听我说要去香港看《三夫》时,她捂住了脸,放下演员的理性,露出害羞的神色,“那你岂不是要看到?”

以下是曾美慧孜的自述。

灰姑娘穿上水晶鞋,大家才看到你

《三夫》开拍前一天,我才拿到剧本,知道这个有三个丈夫的妓女的故事如何展开。角色是个智力有些障碍的女人。我的大部分戏,是和不同的男人做交易,主要场景在船上。陈果导演之前拍过《榴莲飘飘》《香港有个荷里活》,这部是他“妓女三部曲”的最后一部。

我十几年前就见过陈果导演。当时他寻找一个女儿的角色,我被带到一个咖啡厅见他,那时我长得比较壮,陈导看了看我,说,不合适。只见了五六分钟,也没喝上咖啡。一年前《三夫》的选角,还是在咖啡厅,聊了十几分钟。但是什么戏,找什么女演员,都没说,他就裹在大衣里这么看着我。

他问,你之前干吗呀。我也不敢说得太深,尤其见导演这样的、给我机会的人,我不敢太袒露自己的个性。我记得我说的非常中规中矩,没任何出挑的地方,当时还觉得自己表现不好呢。咖啡喝到一半,陈果说,今天就这样吧。

过了两天,陈果邀我再喝一次咖啡。我终于有时间喝完一杯咖啡了。我们见了四十多分钟,他开始说,我们这个戏应该这么拍。我都惊了,他用到“我们”这个词,代表有可能一起拍戏,作为女演员还是很敏感的。他说电影灵感来自沈从文的小说《丈夫》,场景可能会设置在香港海边的吊脚楼。

那一刻我觉得这是女演员渴望的一个角色,听起来像一条鱼。对我来说,那不就是美人鱼吗?我要演一条美人鱼了。

但陈导还没告诉我是什么故事,之后的一个多月也没有消息。我不好追问,人家那么有名,追问其实是没有意义的。当演员这么多年,我学会了对自己很漠然。你只有对自己很漠然,你就不会太失望,你不会太失望,你就不会太悲伤。

陈果导演在选角上还是很准确。“妓女三部曲”第一部选的是秦海璐,第二部是周迅,第三部,对,就是我。

这个角色需要胖,我一天吃七八顿,吃了就睡。胃口养得很大,巨无霸,三个,大碗的面,三碗,不成问题。一个月胖到140多斤,原来的裤子都穿不上了。

开拍当天,发生了一个小插曲。我看了一眼场记的板子,发现上面导演一栏写的不是陈果的名字。我当时都懵了,要不是看到陈果导演真的在现场,都会觉得自己被骗了。但我不敢问。大概七八天后,我小心翼翼问了场记,场记说,我也发现这个问题了。他去告诉剧组,这个女演员有点焦虑了,担心这个片子不是陈果导演的。剧组才解释,电影素材会发到不同的地方制作,陈导希望先保持低调。

当时我一个人在香港,听不懂粤语,陈导给我讲戏时才说国语。在不知情的七八天里,还不能让情绪受影响,情绪不在线,角色就完了。这还是需要一点勇气的。

去年11月,我在沙发上剪指甲,突然收到很多信息和电话。我这么闲一个人,怎么会有这么多人找我?结果一看,我入围了金马奖。以前看女演员说发现自己入围了,就站在沙发上跳,我说吹牛吧,哪会这么激动。但那一刻真的蛮激动,我真的相信了那些女演员说的话,高兴到站在沙发上跳。

我知道,这就是我想要的,这个hunger game终于像我想象的那样开始了。出道十几年,我一直都没有受到关注,第一次被关注就是在金马,第一次提名金像就获奖了。名利场是一个残忍的地方,它真正关注你的时候,你已经杀红眼了,快奋斗到极限了。而一旦它青睐你,你好像就有了光环。

从提名金马那一刻开始,就有经纪公司联系我。大家知道的,最顶尖的,我都接触过,聊了不下40个。

现在就像灰姑娘穿上水晶鞋一样,大家跟你聊的都是你穿上水晶鞋之后的事情。但在穿上之前,你做灰姑娘的时期是没有人问津的。

曾美慧孜在《三夫》中饰演妓女小美

在电影中成为孩子,成为女人

我参演的第一部电影是娄烨2004年开拍的电影。当时我只有十几岁,给剧组寄了一分钟的自我介绍视频,就被选上了。副导演阿姨整天盯着我,怕弄丢我,感觉就差牵一根绳子。

我太小,剧组也没办法和我讲戏。我的角色叫冬冬,副导演说,冬冬,你一会儿就蹲在那儿玩,玩了以后那姐姐来找你,你就跟她走。在我印象里,娄烨导演用前脚掌走路,有点颠着,像鸽子。摄影师是手持摄影,一直跟着演员,像章鱼一样四处蠕动。

电影里总会提到“欲望”这个词,我当时理解不了,就问娄烨,什么是欲望。娄烨就笑了,说你问郝蕾,郝蕾又让我问别人。我每个人都问了一遍,他们说你长大就知道了。

我特别希望长大,因为小时候总被忽略,看男女主角在一起对戏,还能演感情戏,就非常羡慕。我一定要长大,一定要演女人,演那种爱恨情仇。

第二部电影《苹果》,我演一个洗脚小妹,还是小孩。这部电影让我去了柏林电影节,当时我还是第一次坐飞机,发现引擎声真大。走红毯那天,我给自己化了一个中国脸谱的妆,穿上妈妈做的大红色礼裙,却没赶上去电影中心的车。我找了件大衣,提着裙子,在街头飞奔。2月份的柏林那么冷,我着急啊,怕赶不上,街上的老外就冲我喊,“Come on! Come on!”

在踏上红毯的那一刻,我就知道我这一辈子一定非常适合做演员。摄影机多到闪瞎眼,我全身跟过了电一样,也极其自信。我意识到自己对这种东西非常渴望,很享受。电影真的可以给你带来万丈光芒,它是我一辈子要追求的事业。

然而2007年《苹果》之后,我能接到的角色很少。我处在一个从孩子到成人的过程中,脸看上去像个小孩,身材已经发育,也并不完全是孩子的状态。我有演过一些电视剧,比如《辣妈正传》里的仙仙,还是个喜剧角色。既不是少女,也不是孩子,两边不靠。

后来一些导演找我演戏,告诉我,是希望看到冬冬长大之后的样子。但我真正在电影中长大成人,是2016年拍摄章明导演的《冥王星时刻》。

我演一个村妇,喜欢上了来村里采风的导演。拍摄时,男主角王学兵不小心打翻了洗脚水,水透过木头地板漏到一楼。章明让我躺在一楼的床上,即兴演。我伸手接过落水,抹到脸上,表现对男主角的情欲。我穿着桃红色的紧身衣,脸也是红的。这是我第一次在电影中演成人,我不再是个小女孩了。

在《三夫》中,我甚至有了三个丈夫。我从来不担心对于电影尺度的争议、舆论,我对这些没有概念。别人谈论我,说明他们开始关注我了。我很乐意成为他们看到的那个我,并不愿意成为我自己,因为我自己是不存在的。

我会全力去展示一个角色,但我自己的隐私,包括家庭、私生活和年龄,都不愿意谈论。这个不是考试,我一定得写考号什么的。网上那些资料,我自己从来没写过一次,也不会回应任何版本的差异。

去年金马奖,我再次遇到娄烨导演,去打了招呼。当时我穿着miumiu的礼服,上面还有很多毛毛,看起来纸醉金迷。那一刻我觉得娄烨也是有一点震惊,我已经成长为一个出现在名利场中的、比较生猛的女演员了。我想证明这一点,我长大了。

娄烨和他剧组的人看着我,说,哎,小冬冬。得,那一刻,我又被叫回了那个得拉根绳子牵着的小姑娘。

我成长到了(更成熟的阶段),导演一定会找我(演戏)

你要去香港看《三夫》?啊,好的(害羞地笑)。

我这几年出演的片子,还是有命中率的。2016年是《冥王星时刻》,2017年是《地球最后的夜晚》,2018年是《三夫》和刁亦男的《南方车站的聚会》。可能我选的机会不多,但基本上不会出错。

但往前数,我有过一段很长时间的低谷期。《苹果》之后,没太多戏找我。因为没工作,也不能一觉睡到下午,就只能持续地表现出一个非常积极的状态:早上很早起床,去咖啡厅睡觉,然后看书,下午去健身房,或者上一些形体课。我总得找点事做吧,别人问起来,我就说,我在准备角色。

我就大量看书,看片。我非常喜欢巩俐,她是山东人,壮壮的。我出生在贵州,祖籍山东,也壮壮的。她的角色好多都是“大地之母”类型的,在她身上我看到了女演员持久的价值。演艺生涯不是说一次红毯或者宣发怎么样,而是持续的战斗力,这个就是胜出。

读了梦露的自传之后,我也非常喜欢梦露。她演了很多性感角色,看上去胸大无脑,却是非常有智慧的人。后来看电影《不合时宜的人》,她开始表现出挣扎,不再是单纯的性感尤物。我想成为演员,也想成为明星。

但当时没有人理我。我想找一些人吃饭,希望他们能给我一些建议,但我永远见不到,约了一年别人也没有档期。他们说,你就这么待着挺好的,没有必要问我们建议。我不知道低谷期什么时候过去,最难过的时候,五脏六腑都是疼的,身体都不OK了。

我看了很多关于表演体系的书,慢慢知道,娄烨的电影体系中,他需要的是更接近于欧洲女演员的状态。法斯宾德的女性三部曲给了我很大启发,知道欧洲演员的表演和美国演员是有结合点的。大多数时间我都在思考这些问题,这些表演,怎么去放在一个东方女人的载体 上。

看书或者上课,维持不了没有工作的假象,后来觉得绷不住了,就决定去美国游学听课。那是2013年,我一个人去了纽约,白天上表演课和舞蹈课,晚上坐地铁回到新泽西的住处。月台很空,车厢也很空。

我发现,国外的课上真的在教斯坦尼斯拉夫体系。在actor's studio,我看到国外很有名的演员穿着人字拖,搭地铁来训练。训练中他们百无禁忌,呐喊、吼叫,但出了门就是普通人。他們把演员当做职业。

记得我过生日时,同学送了我一张音乐剧《Chicago》的票。演女主角的演员其实已经五十多岁了,演过上千场,当舞台上长追光打下来,她唱了一句:

“Come on baby ,why don't we paint the town.”

我的眼泪立刻下来了。这是真实的、让人热泪盈眶的时刻。我看到了非常成熟的表演,已经浑然天成了。我现在为经纪人、团队彷徨什么的,说明我还是在初级阶段,演员需要极其稳定,才可以缓慢走过独木桥。我现在还没上独木桥呢。

● 节选自GQ报道