平遥方志札记三则

2019-05-11许中

许中

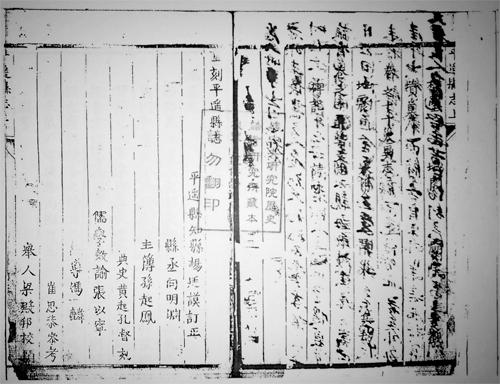

明万历四十八年刻、崇祯增刻本《平遥县志》

明代《平遥县志》久佚,近日邓晓华先生自台湾傅斯年图书馆(仅藏电子版,原书在台湾辅仁大学图书馆)复印、抄录明代《平遥县志》回,承邓先生惠赠,始得见明志面貌。辅大藏明代《平遥县志》原书十二卷,今前缺序、后缺第十二卷《艺文志》。目录后标明“平遥县知县杨廷谟订正”“儒学教谕张以宁(等三人)参考”。

清代《平遥县志》载杨廷谟《重修<平遥县志>序》,节录如下:

……奈何旧志不传。嘉靖间始修,中多阙略,至万历初年,虽经增修,规制舛错,迄今又四十余年,时异事殊,难以考信。丙辰(1616)冬,余奉命来莅是邑,于时案牍繁剧,氓隐丛瘠,经理整顿,历三年所矣。兹值考绩之暇,阅旧志,见残缺失序……遂谋于广文张君等,集博士弟子员宏博者,馆谷之黉序尊经阁内,校雠汇集,阅数月告成,凡十二卷……剞劂既就……

万历四十八年(1620)岁在庚申孟秋吉旦

今所见辅大藏本卷数与以上记载相同,又其《卷三官师志·历官知县》载:杨廷谟万历四十四年(1616)冬任平遥知县,天启元年(1621)升光禄寺署正。万历四十八年,是他在平遥的最后一年。可以推测,因“考绩”即将升迁,杨廷谟于数月内组织完成《平遥县志》的纂修、刊刻,正在情理之中。“参考”者教谕张以宁,万历四十七年(1619)任,与“广文张君”亦相吻合。均可证辅大藏本即明万历四十八年杨廷谟所修县志。

而细阅此志,万历之后的年号,频频出现,计有《官师志·主簿》“张莘……泰昌元年(1620)任”、知县“李先成……天启二年(1622)任”、典史“俞万春……天启五年(1625)任”、卷八《人物志·孝行》“赵宗尧……崇祯年间,知县于公尔直、桑公开第旌扁其门”等处(写罢此文,始得见台湾简秋柏女士复印本,可以看出,“赵宗尧”一则字体草率,与前后颇不相伦,显系增刻)。则此志于万历四十八年刻成后,必经增补。

查清代《平遥县志》,于尔直任知县自明天启七年(1627)至崇祯三年(1630),桑开第任知县自崇祯十三年(1640)至十四年(1641)。据此可以推断,增刻的年代应在崇祯十三年至十七年(1644,亦即清顺治元年,是年明亡)之间。清康熙十二年(1673)《重修<平遥县志>序》云“邑志……创始于嘉靖,继修于万历初,又修于万历末,而后则阙焉弗讲矣”,可知自明万历四十八年至清康熙十二年的五十三年间,《平遥县志》并未经过重修。

又:今将“万历四十八年志”与“康熙十二年志”对比来看,可以发现,后者有明显仿照前者的痕迹。形式上,二者同为十二卷本,版式同为半叶九行、行二十字;内容上,亦率多沿袭,后者基本只是将清代违碍字句删去,加入了五十三年间的一些新内容而已。

明代的《平遥县志》

分析现有资料,平遥在明代共有过四次或四次以上修志,除杨廷谟所修万历四十八年志,及其序中所说“嘉靖间”“万历初”的两次(康熙十二年《重修<平遥县志>序》沿此说),至少还有过一次修志。

李裕民先生《山西古方志辑佚》载,《文渊阁书目·卷二十新志》中有《平遥县志》,并从成化《山西通志·卷二风俗》中引出“民勤俭而尚文(《平遥县志》)”一条。按:《文渊阁书目》为正统六年(1441)杨士奇等人编纂,书前录该等题本,有“查照本朝御制及古今经史子集之书,自永乐十九年(1421),南京取回来,一向于左顺门北廊收贮,未有完整书目,近奉圣旨,移贮于文渊阁东阁,臣等逐一打点清切,编置字号,写完一本”等语,故刘纬毅先生《山西文献总目提要》定为“明永乐十九年至正统六年间所修”,似有未妥。据“永乐十九年……取回”可知,该《平遥县志》在永乐十九年之前已藏于南京。又《文渊阁书目·卷十九旧志》中收录“《洪武志》二册”,该书成于洪武二十八年(1395),已称“旧志”,则“新志”的纂修范围可定为永乐年间,且应在永乐十九年之前。

《辑佚》中成化《山西通志》所引《平遥县志》,是否即永乐年间所修者,亦可商榷。盖《通志》始修于成化七年(1471),上距永乐末造,已近五十载,又值承平之时,《平遥县志》极有可能经过重修。确实与否,则尚有待于新资料的发现。又成化六年(1470)《清虛观重建玉皇楼记》开头即有“谨按《平遥志》云”的话,而与《通志》所引,是一是二,也尚未可知。

清末书籍避番寇鞑虏等字

雍正十一年四月己卯日谕内阁:“朕览本朝人刊写书籍,凡遇胡虏夷狄等字,每作空白,又或改易形声,如以夷为彝、以虏为卤之类,殊不可解。揣其意,盖为本朝忌讳,避之以明其敬慎。不知此固背理犯义,不敬之甚者也……于文艺纪载间删改夷虏诸字,以避忌讳,将以此为臣子之尊敬君父乎?不知即此一念,已犯大不敬之罪矣。嗣后临文作字及刊刻书籍,如仍蹈前辙,将此等字样空白及更换者,照大不敬律治罪。各省该督抚、学政有司钦遵,张揭告示,穷乡僻壤,咸使闻知。”

乾隆四十二年十一月丙子谕:“前日披览《四库全书》馆所进《宗泽集》,内将夷字改写彝字、狄字改写敌字。昨阅《杨继盛集》,内改写亦然,而此两集中又有不改者,殊不可解。夷狄二字,屡见于经书,若有心改避,转为非礼,如《论语》‘夷狄之有君,孟子‘东夷‘西夷,又岂能改易,亦何必改易?且宗泽所指系金人、杨继盛所指系谙达,更何所用其避讳耶?因命取原本阅之,则已改者皆系原本妄易,而不改者原本皆空格加圈。二书刻于康熙年间,其谬误本无庸追究。今办理《四库全书》,应抄之本,理应斟酌妥善。在誊录等,草野无知,照本抄誊,不足深责。而空格则系分校所填,既知填从原文,何不将其原改者悉为更正?所有此二书之分校、复校及总裁官,俱著交部分别议处。除此二书改正外,他书有似此者,并著一体查明改正。”

这两条清代上谕,陈垣先生在《史讳举例·第二十清初书籍避胡虏夷狄字例》中引用,并说乾隆上谕“载《四库提要》卷首,可以鉴定清初版本”。

近日标点平遥明代的几篇修城碑记,清康熙十二年(1673)《平遥县志》(以下称“康甲志”)、康熙四十六年(1707)《平遙县志》(以下称“康乙志”)及光绪八年(1882)《平遥县志》(以下称“光绪志”)均有载录。其中涉及“番寇鞑虏”等字处,颇见删改,遂将此等文字拈出,作一比较。

约撰于嘉靖四十三年(1564)的《张侯修城碑记》,“康甲志”中“嘉靖庚子(1540)秋,北番入寇太原”句,“康乙志”将“番”改作“兵”,“光绪志”亦然;“康甲志”中“北番匪茹”句,“康乙志”将“北番”改作“猃狁”,“光绪志”则作“黠□”。约撰于隆庆四年(1570)的《岳侯增修城池碑记》,“康甲志”中“近岁北番愈炽”“乃虑弭寇无备”“皆主捍寇意也”句,“康乙志”依次将“番”改作“虏”、“寇”改作“虏”,“捍寇”未改,“光绪志”三处皆作空格。约撰于万历四年(1576)的《孟侯新甃砖城记》,“康甲志”中“嘉靖辛丑(1541),番寇辽、沁”句,“康乙志”改“番”作“北”,“光绪志”亦然;“康乙志”“光绪志”俱作“虏酋称贡”处,“康甲志”作“番酋称贡”,“孟”碑今仍在清虚观东侧路北,风化剥蚀严重,幸而此字尚能看清,原本是“虏”。“张”“岳”二石久佚,已不能看到那几字的原貌究竟如何。即以县志观之,清初至清末,所避字不同,未晓原因所在。

明万历四十八年《平遥县志·卷八人物志》“贞烈”中有如下文字:

李氏。里仁坊王廷明妻。隆庆元年(1567),鞑虏入境,氏与夫抱一幼女避虏,将至城,离一里许,被贼邀路。贼欲将氏掳去,氏扯夫抱女不放,贼先杀女、次杀夫,氏抱夫尸。贼见志不可夺,遂杀之,三口相枕藉而死,城上人共见之。邑庠博士武君赐赞以诗,见《艺文志》。

“鞑虏”,“康甲志”改作“番兵”,“康乙志”“光绪志”俱作“北兵”;“避虏”,三“志”均改为“避兵”。武君赐诗,“万历四十八年志”缺《艺文志》,不见。“康甲志”有录,诗名《李烈妇遇寇死节》,后二“志”均未载。

此中所言隆庆元年蒙古入侵山西事,据万历三十七年(1609)《汾州府志·卷二沿革》“永宁州”条下载,“至隆庆元年丁卯,北虏陷城,署事、太原府同知李春芳请石、失不分,叶声不吉,更名永宁”。光绪七年(1881)《永宁州志·卷三沿革》作“隆庆元年,蒙古陷城之后,署知州、太原府同知李春芳以石、失二字叶声不吉,请更名永宁”;乾隆三十六年(1771)《汾州府志》则仅曰“隆庆元年,改曰永宁州”而已(平遥上东门瓮城外壁,嵌万历二十三年(1595)所刻《瓮城记》,内云“隆庆丁卯,北虏攻袭石州”,字尚清晰)。

又:万历四十八年《平遥县志·卷一地里志》“风俗”中“太祖诰云:婚礼论财,夷虏之俗”以下数百字,“康甲志”尽数删去,“康乙志”无“风俗”,“光绪志”中文字则纯然是另写了。

综观“番寇鞑虏”等字在清代的避讳情况,实未见有何规律可循,乃至一篇之中,确如乾隆所说,“又有不改者”。而雍正的“穷乡僻壤,咸使闻知”、乾隆的“并著一体查明改正”,似乎亦等同空文。在上所申令“岂能改易,亦何必改易”,在下则万万不敢不予改易,而至清末犹然避讳“番寇鞑虏”等字者,其二百年“文字狱”积威之所致乎?