文奎堂的旧梦前尘

2019-05-10吴真

20 世纪30 年代的文奎堂

二○一六年新公开的周作人一九三九年日记记载,每天都有旧书店到周府送书,以供选购。其中以隆福寺的文奎堂来往最为频繁,共记十五次,“文奎堂来,《九烟遗集》可留”。周作人选购了文奎堂送来的《宫闺百咏》《土风录》《夷坚志》等四种书,还在端午节那天付了一次书账。他有古籍需要修补,也会选择文奎堂,“以《文饭小品》五册属衬订,收工料费十元”。(《周作人1939年日记》,《中国现代文学研究丛刊》2016年第11期)

创店于清末,至一九五八年并入中国书店,存在了五十多年的文奎堂,是民国时期北京隆福寺街上规模最大的旧书店,它与琉璃厂的来薰阁,并称北京旧书业双雄。笔者近年着意搜检日本学人的北京访书记,常常看到有关文奎堂的记载。奇怪的是,无论是中国还是日本,从未有一篇文章专述文奎堂历史。莫非这是一家五十年专注“闷声发大财”的旧书店?带着这样的好奇心,笔者对中日的旧书业文献展开追踪,试图揭开文奎堂的神秘面纱。

一、庚子之乱与文奎堂的起家

孙殿起《琉璃厂小志》(北京出版社1962年)曰:“文奎堂王云瑞,字辑五,束鹿县人,于光绪七年开设。”之后雷梦水《隆福寺街书肆记》以及有关“隆福寺庙会”的地方志书沿用此说法至今。但此说颇为可疑,震钧撰成于光绪二十九年 (1903)的《天咫偶闻》卷七记:“内城书肆均在隆福寺,旧有三槐堂、同立堂、宝书堂、天绘阁四家。同治中,同立堂歇业;光绪中,天绘阁改聚珍堂,今止此三家。”据此记载,在光绪中期,隆福寺仅有的三家书店之中并无文奎堂。一九一一年缪荃孙《琉璃廠书肆后记》记录同治至光绪初年的书业情况,述及隆福寺亦只有这三大家书肆。

事实上,旗人崇彝(1884-1951)在《道咸以来朝野杂记》一书中有清楚交待:“文奎堂光绪二十七年(1901)始开设,其铺长王云瑞,号辑五,本聚珍堂刘氏之甥,于庚子联军入京时,因琐事为其舅氏所逐,因而发愤自创业。当年资本甚微,逾年,即大发迹,今则内外城书肆以文奎为冠矣。”崇彝此书写于一九三○年,专门叙述北京的日常生活,这里说的是,一九○○年庚子事变之时,王云瑞被其舅父聚珍堂老板刘英烈驱逐出店,遂于次年开设文奎堂。王云瑞的舅舅刘英烈是河北束鹿县人,光绪二年接手老店天绘阁,在隆福寺街东口路南创立聚珍堂,以刊行木活字聚珍本小说《三侠五义》《儿女英雄传》而著称。

另据光绪甲辰榜进士金梁 (1878-1962)《光宣小记·琉璃厂》所云,“书铺大者,实多在隆福寺街,有文奎、带经二堂,为王氏兄弟分设”,则位于隆福寺路南一○九号的带经堂店主王云庆(字寿山),与文奎堂老板王云瑞是兄弟。《琉璃厂小志》记载带经堂创立于光绪二十七年,与《道咸以来朝野杂记》所云文奎堂设立时间正相同,这进一步说明了历来“文奎堂开设于光绪七年”说法之谬。也有可能,《琉璃厂小志》“于光绪七年开设”在七字之前脱落了“廿”字。

光绪二十七年,王云瑞、王云庆二兄弟从舅父的老店“分伙”出来,发愤创业,在同一条隆福寺路上,做起了旧书生意。此时恰逢八国联军庚子乱后,北京文化遭到空前浩劫,被毁的京城王府贵胄藏书尽出。一九一九年出资创办琉璃厂通学斋的北大教授伦明,在《续书楼记》一文中讲述世乱以后书价大跌的情形:“壬寅(1902),余初至京师,值庚子兵后,王府贵家储书大出。余日游海王村、隆福寺间,目不暇给,每暮,必载书满车归寓。”

王氏兄弟的创业赶上了好时机,趁低谷收购图书。随着市道恢复生气以及京师大学堂等高级学府创立,北京书市逐渐复苏。《续书楼记》谈及二十世纪初旧书业变化云:“清季变法,京朝官优给月薪,科举虽废,高级学校相继立,负籍来者甚众,以故京师书业甲全国。” 石朱《琉璃厂的旧书业》亦云:“庚子乱后,王府贵胄储书大出,待宣统二三年间,书价就转昂了。”

单飞之后的王云瑞,“逾年,即大发迹”,靠的不是鉴定古书的业务能力,而是为人之道—“王君于此道并不精,但人缘佳耳。”(《道咸以来朝野杂记》)“文奎之王,以信义为人重,人称‘老王,士大夫多与往还,阛阓中之君子也。”(《光宣小记》)这两本称道王氏品行的笔记,作者均系清朝遗老,似乎也印证了二十世纪六十年代雷梦水《隆福寺街书肆记》的说法:“闻该店以前交易全恃旗门,如王府及满人贵族等。民国以来,交易多恃议员。”

二、旧书捡漏的圣地

文奎堂内部(1939 年华北交通公司拍摄)

在民国初期的北京书市,文奎堂以存货多、价钱公道而著称。周肇祥《琉璃厂杂记》提及一九一四年冬天购书,“隆福寺文奎堂老刘估,旧书山积,索价不甚奢”。民国著名藏书家、三任教育总长的傅增湘,一九一七年曾在文奎堂淘到数百年来不见著录的海内孤本—北宋景祐监本《史记集解》。在《藏园群书经眼录》中,傅氏详述此番“捡漏”经过:“余丁巳岁得于文奎堂书坊。微闻书出山右故家,贾人初获时亦不无奢望,挟之遍扣京津诸藏书名家之门,咸斥为南监烂版之最晚印本,岁余无肯受者。遂漫置架底,任其尘封蠹蚀,乃为余无意获之。”

文奎堂经常往山西各地搜购旧书,山西所得《史记集解》原来被期以高价,在京津藏书界推销了一年多,却怎样也卖不出去,文奎堂只好将其随便地搁在店内书架上,任其蒙灰虫咬,直至独具慧眼的傅增湘从一堆滞销书中发现了它。正如崇彝评价文奎堂主人王云瑞“于此道并不精”,王氏并未索以高价,令傅氏直呼侥幸:“不然长安逐鹿者多,其价将十倍而不止,岂区区微力所克举哉!”

清初钮少雅修订的《南曲九宫正始》,向为戏曲界的手抄秘笈,二十世纪二十年代有一珍本被董康携至日本,赠予内藤湖南,此即钱南扬《跋汇纂元谱南曲九宫正始》所云:“此书向少流传,诸家目录亦未收。尝闻日本某氏藏有一部,或传写归国,辄视同拱璧,吝不示人。”一九三六年初,文奎堂的待售书目上出现了另一套《南曲九宫正始》,精钞十册本,“书贾索价一千六百元,未免太贵了。所以顾颉刚先生和我们商量,把书中重要材料抄下,抄录既毕,书贾以无人购买,跌价至八百八十元。我们便邀集朋友,集资购来”(《南戏拾遗》,陆侃如、冯沅君著,哈佛燕京学社1936年)。

文奎堂慷慨允许陆侃如、冯沅君夫妇前来抄书,夫妻合力,用了十天时间,将其中题为“元传奇”的曲子辑录出来,后来发表在《燕京学报》上。《南曲九宫正始》最有价值的佚曲已被学者率先披露,此书售价自然大跌,最后文奎堂只得以原价的对折出售。这段“书林佳话”,就记录在一九三六年陆氏夫妇出版的《南戏拾遗》之中。陆氏夫妇购书之后,又说服文奎堂出资并代售,以“戏曲文献流通会”的名义影印该书,“俾三百年不传之秘籍,得人手一编,诚快事也”(钱南扬《跋汇纂元谱南曲九宫正始》)。

文奎堂的货源多样,不仅搜罗了华北、江南各地旧家藏书,甚至有不少日本江户时期的和刻汉籍(时称“东洋板”)出售。一九一四年,周肇祥在文奎堂买到日本著名儒家石川安贞(1736-1810)注释的《陆宣公全集》二十四卷(《琉璃厂杂记》卷二)。一九二七年,长泽规矩也在文奎堂“买到渴望已久的《八史经籍志》,十分高兴”(《收书遍历·十三》),此书系幕府直辖的日本儒学最高学府—昌平坂学问所—在一八二五年出版的官版经书。出自学问世家的长泽氏在日本遍寻不着此书,反而是在北京的旧书店意外捡漏。同时长泽还买到同系昌平坂学问所刊行的《郑志》《石经考》以及《通雅》等和刻本,其中《郑志》一书还是江户时期大学问家、《经籍访古志》作者涩江全善(1805-1858)的舊藏,书中还有另一个大学者冈本保孝(1797-1878)亲笔批点的手泽。经过两位江户大学者过藏的和刻汉籍,漂洋过海,五十多年之后在北京的文奎堂被另一个日本学者买到。这样的书籍漂流记,迥异于过去百年的汉籍东流记,不得不让人悬忖文奎堂的日本进货渠道。

三、四大掌柜共同经营的合议制

“内外城书肆以文奎为冠”的旧书业局面,持续了近半个世纪。一般的旧书店不敢经营大部头的丛集,尤其像《古今图书集成》这样一套就五千多册的丛集。当时书业流行一句口头禅“要受穷,买图书集成”,而文奎堂店里就摆着好几部《古今图书集成》。一九三○年长泽规矩也游燕所见,“文奎堂在隆福寺路南路北都有铺面,和琉璃厂的文友堂并称北平两大书肆,四部书籍无所不备,尤其是有很多满文、蒙文的书”(《中华民国书林一瞥》,《东亚研究讲座》第37辑,1931年)。据《琉璃厂小志》记载,文奎堂店主王云瑞名下的学徒弟子有十八人之多,这意味着学徒再加上更高级别的已出师的店伙,全店人数当在二十人以上。无论是店员的人数还是经营规模,文奎堂雄踞民国北京旧书业的榜首。

一九二五年,文奎堂与待求书店、晋华书局三家合股,以四万六千元购得徐枋藏书,在京津古旧书业界引起大轰动。三家店肆认为奇货可居,欲将所收书整理编目后待价而沽。但拖延了一年有余,书目未曾编好,而待求、晋华两家书店因向银号以高利借贷资金,所获利润还不能填补银号之利息,反而亏损了许多,无奈之下只好关张。文奎堂的经办人、店伙崔禄卿因此事积劳致疾而死。但文奎堂并未因此元气大伤,除了因为本身资本雄厚,还有更重要的原因是文奎堂在北京旧书业界中独树一帜的经营模式。

这家书店与他家不同之处在于店主不参与买卖经营,也不是采取翰文斋放手给伙计经营的委任方式,而是由张、田、王、赵四人组成“番头格”(掌柜)的委员会,以“合议制”的组织形式共同经营,比如田氏就专管购书一事。(长泽规矩也《中华民国书林一瞥》)

长泽规矩也记录的文奎堂经营模式,有可能是一九二七年王云瑞的儿子王金昌(字星斋,1898-1964)接手文奎堂之后施行的。日语“合议制”意为委员会制,所有委员的权力一样大,一人一票,委员会的决策,通常按协商一致的原则来进行。一般来说,中国的书店一家只有一个掌柜,然而文奎堂的“合议制”意味着四人共享掌柜之实,店主王金昌其实只握有四分之一的权力。这也解释了一九三○年至一九四五年间的多篇日本学者文章中,提到文奎堂的掌柜竟有王金昌、张寿彭、赵殿成三人之多。除了老店主之子王金昌,其他三个掌柜均系从“学徒—店伙—掌柜”路线上升而来。

在王金昌接手之前,老店主王云瑞十八弟子之一的陈济川已经出师到琉璃厂的来薰阁去主持店务。一九三一年,另一个弟子王殿馨从文奎堂出走,在隆福寺街一四七号创立文殿阁书庄。脱离文奎堂的弟子们其实是带着老东家的客户资源走的,他们出走之后,更容易闯出名堂。“当时文奎堂是旧京城内屈指可数的古书店之一。生意兴隆,名扬国内外,尤其是日本学者和文奎堂来往甚为密切。陈济川满师后,一九二二年左右到来薰阁书店,掌管店中的业务。陈济川善于交往,活动能力强,又有事业心,他把文奎堂好的传统和一些多年交往的老顾客带到来薰阁书店。其中有日本的学者,如东京帝国大学教授服部宇之吉、长泽规矩也,京都帝国大学教授狩野君山,东北帝国大学教授青木正儿等人。”(高震川《上海书肆回忆录》)陈济川独立不过八年,据一九三○年《中华民国书林一瞥》所记,“其情形大有赶超文奎堂之势”。

和陈济川同为十八弟子的赵殿成,也就是吉川幸次郎(1904-1980)《琉璃厂后记》里那位“年轻文雅的掌柜赵君”,见到师兄陈济川的生意蒸蒸日上,遂也动了独立开设一家自己店面的念头。吉川氏留学北京三年(1928-1931)中最经常去的书店是文奎堂,“(赵君)与我的年龄相仿,也更加合得来”,但是他极力劝阻赵殿成创业的念头:“你是店里老主人的心腹兼功臣,老主人老死后,有你在,这个店就能维持。我不是不理解你的心情,但不可能人人都是英雄,陈济川是英雄,而你不是,你是秀才;精心拥立文奎堂的年轻主人,难道不才是你最好的工作吗?”(《吉川幸次郎全集》第16卷)

对于外国知音的忠告,赵殿成显然听进去了,他继续留在文奎堂,辅佐年轻主人王金昌。文奎堂在一九四○年似乎经历了一次人事震荡。原来的四大掌柜之一,长泽规矩也提到过的“专管购书一事”的田氏,田富有(字蕴秋),一九四○年“出伙”之后,在隆福寺大沟巷十一号开设文通阁,“资金短少,又不善于经营,不久即歇业”(雷梦水《隆福寺街书肆记》)。老店主十八弟子之中的三位—张德恒、韩书义、张长起,也于此年在隆福寺街路南一六三号合股开设东雅堂。还有张恒戍(月波)也在同年离店,于隆福寺街路南一一七号开设观古堂。也就是说,一九四○年这一年,共有五名文奎堂的资深店伙、老店主的弟子,脱离文奎堂,在同一条隆福寺街上展开同行竞争。不过张寿彭、赵殿成并未跟风创业,他俩一直服务于文奎堂,直至一九五八年公私合营。

民国时期的北京旧书业竞争异常激烈,一九二八年至一九三二年每年到北京访书的长泽规矩也说,“有些店面一年间的盛衰状况令人惊诧,有些店面一年间就销声匿迹了”(《收书遍历·十一》)。民国时期的隆福寺街上曾经共存三十多家书店,只有文奎堂一家五十年一直屹立不倒,能够保持长久竞争力,大概归功于四大掌柜合议制。

四、日本买卖与跨国邮寄业务

“北京现在穷极,尝询书店近日买卖如何,据云有些日本买卖可做云云。然则北京书行买卖,现在亦靠几个日本人支持也,可哀已。”(《陈垣来往书信集》)辅仁大学校长陈垣一九二六年十一月八日致信胡适透露,日本买卖成为北京书店的救星。民国时期做日本买卖较多的北京旧书肆,主要是隆福寺街的文奎堂、修绠堂、文殿阁,琉璃厂的文友堂、来薰阁、松筠阁。

相对于中国客人的赊账习惯,日本顾客在旧书买卖时不太拖欠付款,可能是导致书店“靠几个日本人支持”的首要原因。民国旧书业向来在“三节”结算,吉川幸次郎《来薰阁琴书店》说,“钱当然不是立刻付,而只是在每年的五月五日、八月十五日和年终三次分付,而即使是到了这三个时间,全部付清书款的顾客也属少数”。刘半农(1891-1934)的女儿刘曼湖回忆二十世纪三十年代家里过年时,门房排队坐着前来索债的旧书铺伙计,“幸而父亲代书店常介绍买卖,因此情面是有的,只还一部分也就过去了,但父亲每到过年时仍是很怕那些书铺先生们的来临”(《父亲》,《天地》1945年第19期)。这样的情况导致书店的旧账越积越多,资金周转不畅,直至压垮书店的生意。然而日本学人到书店购书都是现金结账,长泽规矩也认为,“经营者重视外国顾客,大概是看重外国客人确定无疑的支付能力这一点”(《中华民国书林一瞥》)。

一九二七年之后,中国银价节节暴跌,而挂靠金价的日元、美元等货币相对高涨,北京旧书业的大宗交易越来越倚重日美顾客。吉川幸次郎《我的留学记》中说,他留学每月的奖学金是二百日元,在一九二九年相当于五百元中国钱,所有的生活费总共不到一百元,其余四百元全部用作买书。长泽规矩也特地提到文奎堂“以日本人为对象的交易相当多”,同时吐槽说,北平旧书店普遍不接受压价,“其中有文奎堂这样一文钱也讲不下来的店”(《收书遍历·十二》)。

傅芸子写给日本读者学习北京话的《小北京人》(东京弘文堂书房1938年),第十八课《庙会闲游》设置了隆福寺半日游的场景。日本客人问:“听说隆福寺有好些旧书铺哪?”中国向导回答:“都在庙外头哪。现在我们逛完了,出西门就近先上文奎堂罢。”可见到文奎堂买书,也是当年日人游览隆福寺的例行项目。

由日本学人的访燕记录之中也可见,一九三七年北平沦陷之后,文奎堂的生意似未受到大影响。东京帝国大学毕业的薄井恭一,一九四一年春天访燕所见,文奎堂和来薰阁的店面各有十几间房子,藏书之多,可称为北京的双雄。全东京的汉籍书店全部藏书加起来,都不如双雄中的一家多。“文奎堂老板王氏的儿子王文华还很年轻,好几次骑单车到五分钟车程的住所给我送书。经理赵君,为人开朗。”店员将近二十人,没有客人来的时候,他们从事古籍修缮。(《访燕杂记》,《中国文学月报》第75号)

“一进店,就有七八个伙计一齐迎上来问你想要什么,光是这一点就让人足够了。”一九三八年到北平游历的增井经夫,不太喜欢文奎堂对日本客人的殷勤招待,他如此评价来薰阁和文奎堂的待客之道:“来薰阁的陈杭(济川)先生是一个得体周到的人,他问我,还没去过陶然亭吧?然后就沿着田圃的田园小道带我来到陶然亭。当时所见,并没有什么风光,我正在疑惑,这就是北平文人为之‘陶然的风光名所?据陈先生说,莲花竞开的時节方为陶然之时。与来薰阁的交往就是这样自然,他们并不是强行推销书籍的店。相比之下,文奎堂就是坦率地一味想卖书给你。文奎堂的掌柜第一次来招呼的时候,送来他们店里制作的《壹是纪始》作为见面礼,然后不到三天的时间,他们就把我正斟酌购入的书物全都运到我的房间,高高地堆积起来,任我选购。”(《文奎堂的来信》,收入《線香の火》,日本研文社1987年)

除了在北京积极接待日本客人,文奎堂在创店之初便与日本的旧书店有了生意来往。一九○五年之后频繁到北京搜求善本珍籍的东京文求堂书店主人田中庆太郎,“其与书肆交易最密者,琉璃厂文友堂、隆福寺文奎堂”(孙殿起《琉璃厂小志》)。琉璃厂的文友堂到处搜求《永乐大典》,以每册现金一百银元的价格卖给田中庆太郎,因而激起了文化界的公愤;相比之下,文奎堂与文求堂在中国的生意往来,几无文献可查,相对文友堂来说,较少引起业界的侧目。作为交换,文求堂帮助文奎堂在日本寻找古书买家,通过邮购的方式向文奎堂购书,这方面的记载仍存有不少。田中庆太郎的女婿、金泽大学教授增井经夫,专门写有一篇《文奎堂的来信》记录两家书店的业务往来。一九五四年三月,东京文求堂歇业之前的专场拍卖会上,就出现多封来自文奎堂的信件。“在红框的长方形账本之上,列着数十个日本学者的名字,旁边仔细地标注他们所买的书名和价格。”

民国时期稍具规模的旧书店大多编有销售发行目录,由精通版本的店主或伙计编制,介绍版本及递藏情况,标明书价,定期邮寄给买家,以便买家来函选购。文奎堂早在一九二五年就发行了《文奎堂书庄目录》,之后每隔两年出版增订版。现在日本公私藏书机构普遍收藏有一九三四年至一九三六年的《文奎堂书目》,说明当年文奎堂书目在打开日本市场方面的积极推动作用。日本著名的中国文学研究者古城贞吉(1866-1949)辛亥革命前后两年住在北京,返日后通过东京文求堂向文奎堂邮购书籍。在一九八六年东方学会组织的座谈会上,其后人出示了不少文奎堂、来薰阁的售书来信,其中有一封是文奎堂寄给古城贞吉的邮购书籍收据,共一百九十三点三日元(《东方学》第71卷)。这在二十世纪三十年代是相当大额的古书订单了。

文奎堂拥有强大的跨国书籍运输能力。一九三七年到文奎堂当学徒的张宗序(20世纪80年代担任中国书店业务顾问)回忆,他在文奎堂的工作就是每天到邮局往日本书店寄邮包。现存东京大学“仁井田文库”的三个邮政包裹皮,是文奎堂这段历史的物质证明。一九四三年九月十四日(中秋节),文奎堂从北平寄出十一包挂号书籍,总邮费四元七分,内有二十一种书(包含朱自清过藏本《吴歌甲集》),总书价二百五十一元四角七分(北平的联银券),邮费只占书价的百分之一点六,中日之间的邮费确实相当低廉。两个星期之后,日本东京本乡区本富士町东京帝国大学东洋文化研究所的仁井田陞收到此批书籍。(吴真《仁井田文库的朱自清备课用书》,《读书》2018年第11期)

1943 年文奎堂寄到东京的邮包包裹皮、购书明细

五、“这使他的孤忠付之东流了”

一九五七年,吉川幸次郎托山本书店的老板山本敬太郎到北京寻访赵殿成、陈济川的下落,山本带回来的消息,说陈济川“很好地与新的政局协调了步调,成为古籍工会的工会长,很是活跃”,“但因为目前的革命,文奎堂关门了”。二十多年前,吉川力劝“笃厚实在”的赵殿成留在文奎堂辅佐幼主,听到文奎堂关闭的消息,他无比惆怅地说“这使他的孤忠付之东流了”(《琉璃厂后记》)。

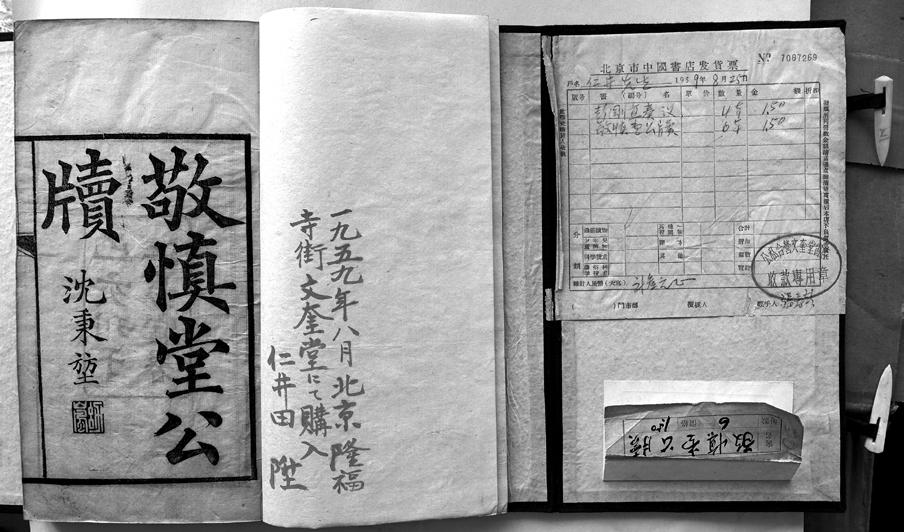

1959 年仁井田陞在文奎堂购书的发票

吉川幸次郎听到的消息,其实不大准确。一九五八年,隆福寺街有十二家旧书店参加公私合营,文奎堂还在原址隆福寺街庙西路南一一○号经营着,只是变成“北京中国书店文奎堂门市部”。一九五九年八月,仁井田陞作为日本法律家代表团成员访问北京,还特地到文奎堂去买书。阔别十五年,有两个店员还记得他,店里的古书数量仍然很多,仁井田陞想买两种书,店员打电话向上级请示是否可以出售,因为一九四九年之后就实行禁止将出版八十年以上的古书带出国门的政策,购买未满八十年的古书也需要获得许可(仁井田陞《中国之旅》,收入《東洋とは何か》,东京大学出版会1968年)。最终仁井田陞花了人民币三元买到两套民国图书—《敬慎堂公牍》《彭刚直奏稿》。

仁井田文库现存此次购书的“北京市中国书店发货票”,经手人是张寿彭,也就是说,从一九三○年就担任掌柜的张寿彭直到一九五九年还留在店里。不过张氏开出的发票户名栏上,把仁井田的姓氏错写为“仁井”—看来这位与奥野信太郎熟稔的老掌柜,也不是与所有的日本顾客都有交情。“顾客与店员之间的关系非常微妙,彼此投缘才能建立起关系。同一店里不同的店员各自与相应的不同的顾客接洽,也是件有趣的事。”(《收书遍历·十二》)单纯从文字记录来看,似乎张寿彭和日本学人的交往更为频繁,大概在当年四大掌柜之中,张氏属于外交官型,而赵殿成只与吉川幸次郎投契。

一九七五年三月,吉川幸次郎作为中日恢复邦交的学者文人代表团团长,率团访华。经过中方许可,吉川坐着汽车到琉璃厂,希望探访陈济川。“以玻璃门而著称的来薰阁,如今玻璃被代之以黑色的木门,关着门,从门牌上看,书店已经改为他名。我到正对面的荣宝斋文具店去询问书友陈济川的消息,他们回答说,不认识以前的人。还有一个以前的书友,就是老铺文奎堂的赵殿成,文奎堂在隆福寺书店街上,听说现在也没有了。赵殿成的去世可能比陈济川还早一些。”(《乙卯访中日录》,《吉川幸次郎全集》第16卷)

吉川一九五八年写《琉璃厂后记》一文称赞道:“陈济川不愧是书林的英豪,有领时代之先的英明识断。”而另一位民国书业的领军人物、文奎堂掌柜赵殿成,甚至只是在日本学者的文字中吉光片羽地出现,不知所终,在中国的相关文献里,他甚至连名字都未曾出现过。赵殿成与吉川幸次郎同年(1904出生),比陈济川还小两岁,由于文奎堂在二十世纪六十年代关闭,赵氏的下落就更加无从得知。

吉川幸次郎将一九七五年到北京重访琉璃厂的经历,称为“旧梦前尘”,他感叹说:“这些年,以前留学时候照顾我的北京大学诸先生逝世的消息,尚可得知,可惜我最为亲密的两位书友,由于音信不通,已经幽明两隔了。”(《乙卯访中日录》)

然而日本友人还是不断试图寻找中国旧书店“书友”的下落。一九八七年,在东方学会组织的吉川幸次郎学问座谈会上,京都大学的中国研究者们,纷纷说起他们到访北京之后,首先到琉璃厂去访书的经历。清水茂(1925-2008)说:“一九七九年到琉璃厂,当时书店的老爷爷辈年龄段的店员,都知道吉川幸次郎,还问我是不是吉川先生。来薰阁的主人已经不在了,文奎堂的徒弟还有在的,当年那家店有十五六个徒弟在做事。”平冈武夫(1909-1995)接过话说:“文奎堂很有信用,当年我受到他家的恩惠。”贝塚茂树(1904-1987)插话道:“文奎堂是比较老的书店,来薰阁是后来的,当时两家还有些纠纷吵架呢。”(《东方学》第74号)

民国时期的北京旧书店双雄,四十年之后在日本学人的记忆中尚且如此清晰,而培养出来薰阁主人陈济川、文殿阁主人王殿馨等一大批书林精英的文奎堂,却在中国的文字记忆中渐渐淡出。文奎堂的掌柜张寿彭、赵殿成,难道不曾与中国学人结下与日本客人一样的深情厚誼?为何中国那么多记载民国书业的文章里,从未提及文奎堂的掌柜们?

“陈济川是英雄,而你不是,你是秀才。”当年吉川幸次郎规劝赵殿成时对二人所作的评价,或许道出了文奎堂在中国记录中“失踪”的原因。书业英雄陈济川的事迹,不仅见于黄裳《琉璃厂故事》、徐雁《一代坊贾陈济川》、赵长海《北京私营古旧书业的代表—陈济川》等十余篇文章中,也零星见于胡适、马廉、郑振铎等文化名人的日记中。与英雄同时代的秀才,如果没有像通学斋书店老板孙殿起那样,主动留下《琉璃厂小志》等文字记录,那么在下一个时代到来之际,便会被英雄的光环所遮蔽。这大概就是民国时期旧书业的从业者普遍的命运。

本文收入吴真著《勘破狐狸窗——中日文化交流史上的人事与书事》一书,该书即将由生活·读书·新知三联书店出版