经皮微创椎弓根螺钉内固定术治疗胸腰椎跳跃式骨折的临床疗效

2019-05-10覃浩然覃海飚陈勇喜韦家鼎伍亮付拴虎宋泉生谷金

覃浩然 覃海飚 陈勇喜 韦家鼎 伍亮 付拴虎 宋泉生 谷金

卢大汉 饶远森 卢明毅

广西中医药大学第一附属医院骨一科(南宁530003)

跳跃式骨折是指2 个或2 个以上不相邻的椎体或其附件同时发生骨折,并被至少1 个正常椎体分隔[1]。多发生于胸腰椎,损伤机制多为高能量损伤,是脊柱在强大轴向压力作用下或暴力重复作用于脊柱所致,病情较为复杂,极易发生漏诊误治。随着交通、工农业的发展,胸腰椎跳跃式骨折患者越来越多。其传统治疗术式为后路开放椎弓根钉内固定术,虽达到了治疗效果,但却有着创伤大、恢复慢、并发症多等缺点。随着脊柱微创技术的发展,经皮椎弓根置钉术已广泛用于临床。由于长节段经皮钉固定存在置棒困难等原因,经皮椎弓根置钉内固定术在胸腰椎跳跃式骨折方面的应用临床报道较少。2010年4月至2016年7月我科对部分胸腰椎跳跃式骨折患者采用经皮椎弓根螺钉内固定术治疗,取得了很好的效果。现分析总结报告如下。

1 资料与方法

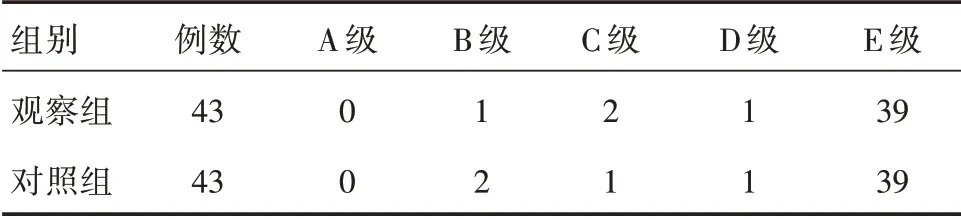

1.1 一般资料 本组86 例,男59 例,女27 例;高处坠落伤47 例,交通事故伤25 例,重物砸伤14例;年龄最小19 岁,最大65 岁,平均41 岁。骨折部位间隔1 个椎体37 例,间隔2 个椎体26 例,间隔3 个椎体15 例,间隔3 个椎体以上8 例。按Frankel功能评定分级:A 级4 例,B 级4 例,C 级6 例,D 级15 例,E 级57 例。患者随机分成两组,观察组(经皮置钉组)43 例,采用经皮椎弓根螺钉内固定术治疗;对照组(开放置钉组)43 例,采用开放椎弓根螺钉内固定术治疗。对两组患者的年龄、性别、骨折节段、Frankel 功能评定分级等资料进行统计学分析,以P >0.05 为差异无统计学意义。

1.2 病例选择标准 纳入标准:(1)均为单纯胸腰椎骨折,且无合并颅脑、内脏损伤及其他伤;(2)均为新鲜骨折(受伤时间<1 周);(3)均在伤后1 周内手术;(4)术前均完善胸腰椎X 线、CT +CTQ 及MRI 检查;(5)患者及家属医从性好,配合手术治疗;(6)配合术后随访。排除标准:(1)骨质疏松严重;(2)胸腰椎结核、肿瘤、感染等引起的骨折;(3)身体条件不能耐受手术。本研究已通过医院伦理委员会的批准。

1.3 手术方法 患者均采用气管插管全麻下进行,俯卧位,腹部悬空,两侧胸及髂部垫高。观察组采用经皮椎弓根螺钉内固定术治疗:术前采用网格定位,间隔3 个椎体以下者,手术方法按长节段固定处理;间隔3 个及3 个椎体以上者,手术方法按单个椎体骨折短节段固定处理。C 型臂透视下定位伤椎及需要置钉椎骨两侧椎弓根根部即“眼睛”,确定椎弓根的开口部位,在皮肤上用标记笔作出标记。常规消毒铺巾,在皮肤标记处分别做长约1.5 cm 纵形切口,依次切开,C 型臂引导下于“眼睛”外上象限左侧10 点、右侧2 点方向为椎弓根入点拧入长尾可折U 形空心椎弓根钉。如伤椎中有爆裂骨折合并脊髓神经损伤,伤椎椎弓根可先置入导针,待行半椎板或全椎板切除骨折块复位、椎管减压后再拧入长尾空心椎弓根钉,预弯长连接棒,将预弯好的长连接棒放入椎旁肌深层。用体外撑开器撑开后拧紧远近端螺母,C 型臂透视椎体高度恢复、后凸畸形矫正、椎管内无占位、内固定位置满意,全椎板切除的行横突间植骨后,冲洗伤口,依次缝合各层,切口内置引流管,常规包扎伤口(图1)。对照组采用开放椎弓根螺钉内固定术治疗:术前采用网格定位,以伤椎为中心,于棘突两侧切开剥离至椎板,显露固定椎骨上关节突,置入椎弓根螺钉,需椎管减压的行相应半椎板或全椎板切除骨折块复位、椎管减压,其他操作同经皮置钉。

1.4 术后处理 常规预防感染治疗,术后48~72 h视引流量情况拔出引流管,拔除引流管后嘱患者配戴腰围下床活动,术后14 d 切口拆线。3 个月内避免负重、弯腰及剧烈活动。术后1 周、3、6、12、15 个月复查摄X 线、CT,对患者术前、术后1 周及术后15 个月时的X 线片、CT 片进行观察。

1.5 疗效评估方法

1.5.1 手术一般情况评价 包括记录两组患者手术时间(min)、出血量(mL)、手术C 型臂透视次数、术后下床时间(d)以及住院时间(d)。

1.5.2 术后一般情况评价 根据术前和术后1 周及术后15 个月时的X 线片、CT 片,对两组手术前后伤椎Cobb 角、伤椎的椎体前缘高度百分比情况进行观察。

1.5.3 术后并发症评价 对两组患者术后常出现的不良反应如切口皮缘坏死、切口感染、置钉位置不良等,以及随访时拍摄DR 片、CT,观察伤椎骨折愈合以及内固定松动断裂情况,并进行统计。

1.5.4 术后疗效评估标准 术后对86 例患者定期随访,随访时间13~19 个月,平均(15.30 ± 3.50)个月。临床疗效根据术前和术后1 周及术后15 个月时采用Frankel 脊髓功能进行评定、日本骨科协会制定的(Japanese Orthopaedic Association,JOA)评分以及Oswestry 功能障碍指数问卷表(ODI)对患者疗效进行评估。

1.6 统计学方法 对收集的资料应用SPSS 19.0软件进行统计学分析,计量资料实施配对资料的t检验,以均数± 标准差形式表示;计数资料以率(%)表示,实施χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

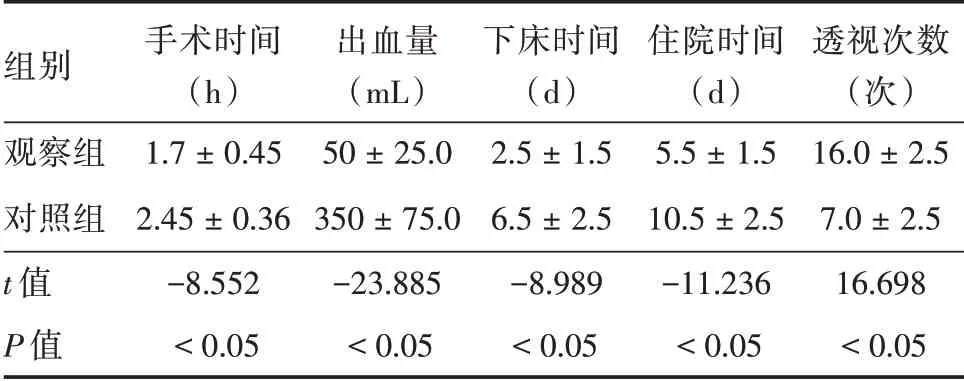

2.1 两组一般手术情况的比较 观察组的手术时间、出血量、术后下床时间以及住院时间比对照组少,两组比较P<0.05,差异有统计学意义;但是观察组C 型臂透视次数比对照组多,两组比较P<0.05,差异有统计学意义。见表1。

表1 两组手术时间、出血量、下床时间、住院时间以及透视次数比较Tab.1 Comparison of operation time,bleeding volume,time of getting out of bed,length of stay in hospital and times of fluoroscopy between the two groups ±s

表1 两组手术时间、出血量、下床时间、住院时间以及透视次数比较Tab.1 Comparison of operation time,bleeding volume,time of getting out of bed,length of stay in hospital and times of fluoroscopy between the two groups ±s

组别观察组对照组t 值P 值手术时间(h)1.7±0.45 2.45±0.36-8.552<0.05出血量(mL)50±25.0 350±75.0-23.885<0.05下床时间(d)2.5±1.5 6.5±2.5-8.989<0.05住院时间(d)5.5±1.5 10.5±2.5-11.236<0.05透视次数(次)16.0±2.5 7.0±2.5 16.698<0.05

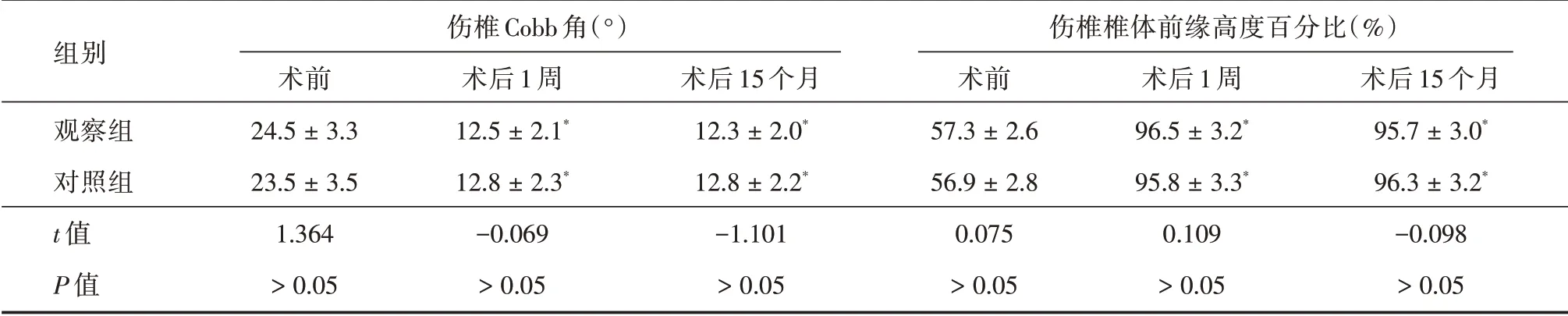

2.2 术后一般情况评价 两组患者术后1 周及术后15 个月的伤椎Cobb 角、伤椎椎体前缘高度百分比与术前相比差异均有统计学意义(P<0.05)。两组之间的伤椎Cobb 角、伤椎椎体前缘高度百分比在术后1 周及术后15 个月相比较差异无统计学意义(P >0.05)。见表2。

表2 两组手术前后伤椎Cobb 角、伤椎的椎体前缘高度百分比Tab.2 Cobb angle of injured vertebra and percentage of anterior height of injured vertebra before and after operation in both groups ±s

表2 两组手术前后伤椎Cobb 角、伤椎的椎体前缘高度百分比Tab.2 Cobb angle of injured vertebra and percentage of anterior height of injured vertebra before and after operation in both groups ±s

注:与术前比较,*P <0.05

组别观察组对照组t 值P 值伤椎Cobb 角(°)术前24.5±3.3 23.5±3.5 1.364>0.05术后1 周12.5±2.1*12.8±2.3*-0.069>0.05术后15 个月12.3±2.0*12.8±2.2*-1.101>0.05伤椎椎体前缘高度百分比(%)术前57.3±2.6 56.9±2.8 0.075>0.05术后1 周96.5±3.2*95.8±3.3*0.109>0.05术后15 个月95.7±3.0*96.3±3.2*-0.098>0.05

2.3 两组术后并发症的比较 术后观察组切口愈合良好,无感染发生;对照组切口感染2 例,其中浅表感染1 例,予换药2 周后愈合,深部感染1 例,感染达深筋膜层,予拆线引流并行清创vsd 引流术1 次,切口二期缝合,愈合良好。两组术中均未出现置钉位置不良引起的神经损伤。86 例患者均获定期门诊随访,随访时复查胸腰椎X 线片和CT片,术后15 个月两组伤椎均骨性愈合,骨性愈合时间5.5~12.5 个月,平均8.5 个月;均未发生内固定松动、断裂等相关并发症。

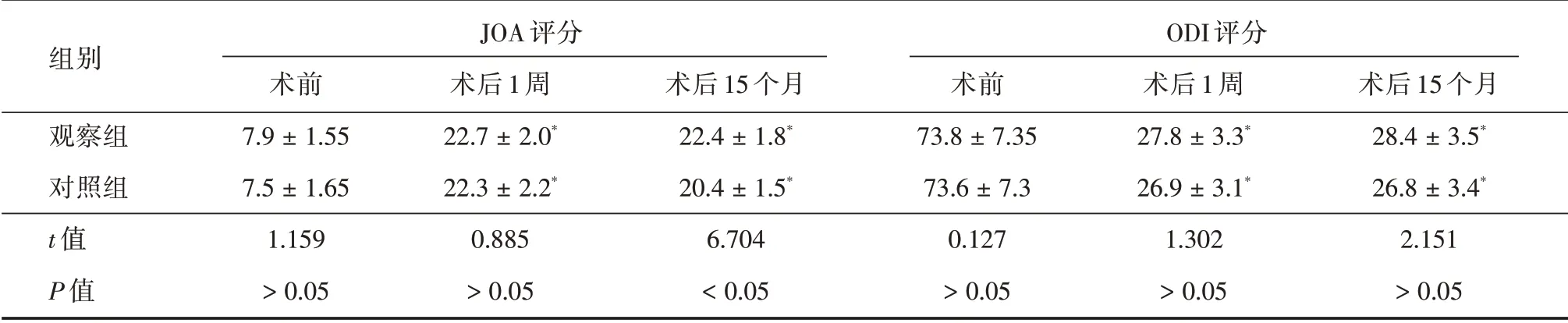

2.4 两组患者手术前后JOA、ODI 评分以及Frankel 脊髓功能评定结果的比较 两组患者术后1 周及术后15 个月的JOA、ODI 评分与术前相比较P<0.05,差异有统计学意义。两组之间的JOA、ODI 评分在术后15 个月相比较,差异有统计学意义(P<0.05)。但是两组术后1 周的JOA、ODI 评分相比差异无统计学意义(P >0.05)。见表3。两组组患者术后15 个月Frankel 脊髓功能评定结果相比较差异无统计学意义(P >0.05)(表4)。

表3 两组患者术前、术后1 周以及术后15 个月的JOA、ODI 评分比较Tab.3 Comparison of JOA,ODI scores between the two groups before operation,1 week after operation and 15 months after operation ±s

表3 两组患者术前、术后1 周以及术后15 个月的JOA、ODI 评分比较Tab.3 Comparison of JOA,ODI scores between the two groups before operation,1 week after operation and 15 months after operation ±s

注:与术前比较,*P <0.05

组别观察组对照组t 值P 值JOA 评分术前7.9±1.55 7.5±1.65 1.159>0.05术后1 周22.7±2.0*22.3±2.2*0.885>0.05术后15 个月22.4±1.8*20.4±1.5*6.704<0.05 ODI 评分术前73.8±7.35 73.6±7.3 0.127>0.05术后1 周27.8±3.3*26.9±3.1*1.302>0.05术后15 个月28.4±3.5*26.8±3.4*2.151>0.05

表4 两组患者术后15 个月Frankel 脊髓功能评定结果比较Tab.4 Comparison of the results of Frankel Spinal Cord function Assessment 15 months after operation between the two groups例

2.5 经皮微创椎弓根螺钉内固定术治疗胸腰椎跳跃式骨折术前术后影像学表现 见图1。

3 讨论

图1 胸腰椎跳跃式骨折术前术后影像学表现Fig.1 Percutaneous minimally invasive pedicle screw fixation for thoracolumbar leaping fractures

3.1 胸腰椎跳跃式骨折手术方案的选择 胸腰椎跳跃式骨折多为较大能量的外伤所致,对于不稳定的跳跃式骨折,临床多主张行后路切开复位椎弓根钉内固定术。对于手术的节段,目前临床上尚有争议,卜保献等[2]认为主要损伤椎体为不稳定型骨折,而次要损伤椎体为相对较稳定骨折的,主张主要损伤椎体切开复位椎弓根螺钉内固定术,次要损伤椎体采取保守治疗。是否需要伤椎置钉,苏权等[1]认为伤椎置钉增加了椎弓根钉的数量,可更好地分散应力,有效减少内固定疲劳断裂而减少内固定失败的风险。笔者认为对于胸腰椎椎体跳跃式骨折,不分主次要椎体损伤以及医从性差的稳定性椎体骨折患者,均建议手术治疗,因为单纯固定主要椎体,次要椎体采取保守治疗,必定会使邻近的次要损伤椎体承受较大载荷,进一步加重损伤。采用长节段内固定系统将损伤椎体固定起来,有利于骨折椎体复位、稳定,便于早日下床,减少卧床时间,提高患者生活质量。本组8 例医从性差、不配合卧床的稳定性胸腰椎跳跃性骨折患者,均采用内固定手术治疗,术后数日支具保护下下床行走,术后随访恢复良好。

胸腰椎跳跃式骨折固定节段的选择,对于间隔1 个椎体胸腰椎跳跃性骨折,临床处理较为简单;间隔2 个椎体的,如果采用短节段椎弓根内固定系统固定,必定会使正常2 个椎体间椎间盘承受很大载荷,进一步加速其椎间盘退变,因此笔者主张间隔2 个椎体的胸腰椎跳跃式骨折采用长节段椎弓根内固定系统将损伤上下椎体固定在一起;对于间隔3 个及3 个以上椎体的跳跃式骨折,笔者认为可按单个椎体骨折采用短节段椎弓根内固定系统分别固定,骨折愈合后,尽早取出内固定装置,防止固定时间过久,相邻节段退变加速,邻椎病的出现。本组间隔3 个及3 个椎体以上跳跃式胸腰椎骨折患者,骨折愈合后及时取出内固定装置的,术后未见明显的腰背部疼痛;有4 例患者骨折愈合后未及时取出内固定装置,术后遗留不同程度的腰背部慢性疼痛,复查胸腰椎MRI 示相邻椎间隙不同程度塌陷,椎间盘Modic 改变明显。对于合并椎管占位的胸腰椎跳跃式骨折,是否需要椎板开窗减压,目前临床上比较一致的意见是根据椎管内骨折块占位程度、脊髓神经受压情况来决定是否行椎板切除减压。近年随着脊柱微创技术发展,开窗的方式越来越微创,SAEED 等[3]利用计算机断层引导立体定向导航无线经皮置入腰椎椎弓根螺钉,认为其是一种安全、可重复、准确率高的技术。WANG 等[4]认为神经功能恢复的关键是椎管的完整有效减压。笔者的经验是对于合并椎管占位的无神经症状胸腰椎跳跃式骨折,不考虑进行椎管减压,可通过内固定物和后纵韧带撑开复位,达到间接减压的目的。对于椎管占位有神经症状的,主张有限减压,根据骨折块的大小、移位方向,确定半椎板还是全椎板开窗减压,减少脊柱不稳定因素。需要椎管开窗减压的胸腰椎跳跃式骨折,多为不稳定性骨折,减压后笔者主张减压节段行横突间或椎板间植骨融合,维持脊柱的稳定性。本组病例有神经症状的椎管占位胸腰椎跳跃骨折,笔者按照此法减压、植骨,术后随访脊髓功能的Frankel 评定较术前明显改善,无内固定松动失效发生。

3.2 胸腰椎跳跃式骨折经皮椎弓根螺钉内固定术的优缺点 胸腰椎跳跃式骨折传统手术治疗为后路切开复位椎弓根螺钉内固定术,该术式软组织剥离范围大、出血多,增加了术后感染率和肌肉软组织修复时间,术后卧床时间久,影响了脊柱功能的恢复,降低了患者的生活质量,其手术时间、手术出血量、术后下床时间、住院时间及并发症相应增加。从长远看,势必会影响术后远期疗效。而经皮椎弓根螺钉内固定技术作为近年临床广为推崇的微创置钉技术,具有以下优点:(1)切口小,出血少,避免了过度的肌肉、软组织损伤,减少了术后腰背部疼痛。本组微创经皮置钉病例每处钉口仅长约1.5 cm,仅切开到深筋膜,对椎旁肌剥离少,与传统术式相比,保持了更大的椎旁肌体积和强度。ALANDER[5]认为采用经皮椎弓根螺钉内固定技术理论上还可保留骨折血肿及其成骨炎性因子,有利骨折愈合。(2)创伤小,减少了术后感染等并发症的发生。(3)术后恢复快,卧床时间少,下床行走时间早,住院时间少,改善了患者生活质量。陈永喜等[6]认为经皮置钉最大限度的减少了对脊柱后柱结构的破坏,有助于术后早日康复。但经皮置钉技术需要建立在一定开放置钉基础上,存在学习曲线长,术中C 型臂透视次数较多的缺点。本组病例观察组的手术时间、手术出血量、术后下床时间以及住院时间均比对照组少,经皮置钉组优势明显,两组比较差异有统计学意义(P<0.05);但是经皮置钉组C 型臂透视次数比开放置钉组多,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。并且两组之间的JOA、ODI 评分在术后15 个月相比较差异有统计学意义(P<0.05),经皮置钉组优势明显。结果和相关报道[4,7-8]一致。术后并发症的发生率笔者认为和手术时间、手术创伤有很大关系,本研究观察病例有限,尚需进一步研究。

3.3 胸腰椎跳跃式骨折经皮椎弓根螺钉内固定术的争议 胸腰椎跳跃式骨折系多节段间隔椎体骨折(≥2 个椎体),经皮椎弓根螺钉长节段固定由于固定跨度大,肌肉等软组织的阻挡,可能存在椎体高度复位不良、Cobb 角矫正欠佳的现象。随着脊柱内固定器械的改良,新型椎弓根钉棒系统的出现,连接棒的置入不再需要通过传统切开来放置。借助经皮椎弓根钉和预弯的连接棒能很好的撑开复位,通过撑开锁定相邻两固定椎体螺钉,将长节段固定变成两两之间类似一个独立的短节段固定系统,每一节段又通过同一根连接棒相互连接形成一个整体,能够对伤椎进行很好的复位、固定和维持。本研究经皮置钉组和开放置钉组术后1 周及术后15 个月的伤椎Cobb 角、伤椎椎体前缘高度百分比与术前相比较差异均有统计学意义(P<0.05)。而两组之间的伤椎Cobb 角、伤椎椎体前缘高度百分比在术后1 周及术后15 个月相比较差异无统计学意义,说明经皮置钉组和开放置钉组在椎体高度复位和Cobb 角矫正方面无明显差异,结果和相关报道[9-10]一致。如何准确经皮置钉,避免置钉不佳引起脊髓神经损伤是脊柱外科医师关心问题,笔者认为术前仔细阅片、良好的置钉操作和一定开放置钉手术经验是准确经皮置钉的重要保证。有学者[11-12]认为经皮微创经椎弓根螺钉置入是一种精确、可靠、安全的治疗胸腰椎骨折的手术方法。本研究经皮置钉和开放置钉组术后复查DR、CT,均未出现置钉位置不良引起的神经损伤,和CHIU 等[13]报道的经皮椎弓根螺钉和开放椎弓根螺钉技术安全性和准确性相一致。

3.4 胸腰椎跳跃式骨折经皮椎弓根螺钉内固定术的注意事项 胸腰椎跳跃式骨折为多节段椎体骨折,系高能量损伤所致。临床上主要椎体骨折较明显,依据胸腰椎X 线和CT 片容易发现,而匆匆给患者行手术治疗,而次要部位骨折有时会漏诊。为了防止漏诊误治,因此笔者认为所有胸腰椎外伤患者入院后除了常规的胸腰椎X 线和CT检查外,还要完善胸腰椎MRI 检查,避免次要椎体轻微骨折漏诊,本组病例有14 例患者术前X 线和CT 示单节段椎体明显骨折,行胸腰椎MRI 检查示邻近节段椎体脂肪抑制像高信号,明显骨折(图1)。避免了漏诊的发生。另外笔者认为扭入螺钉时避免左右摇摆、长节段固定使用长尾万向螺钉也是正确置钉和置棒的重要方法。

综上所述,经皮微创椎弓根螺钉内固定术治疗胸腰椎跳跃式骨折,具有创伤小、并发症少、恢复快的优点,是治疗胸腰椎跳跃式骨折的一种安全、可靠、有效的方法,值得临床推广。