关系管理对IPD项目绩效的影响

2019-05-07王德东李凯丽

王德东, 李凯丽

(山东建筑大学 管理工程学院, 山东 济南 250101)

传统项目交付模式参与者以契约合同为基础,维持组织间合作关系,各组织仅关注项目成功后获得的收益及失败后承担的责任,注重项目实施过程中的自我保护[1],造成项目直接参与者之间的敌对关系,形成相互怀疑、不信任、交流不畅、信息造假、风险分配不公平、问题解决无效等现象[2],造成冲突问题恶化、风险水平提高、持续改进动力缺乏,进而影响项目绩效。项目集成交付(Integrated Project Delivery, IPD)模式的参与者共同签订关系合同,以平等、信任、合作、共同决策、风险共担、利益共享、无抱怨文化等原则建立良好的合作伙伴关系[3],与传统模式相比,IPD模式实现了集成交付,在信息共享、变更管理、业务绩效、合作效率等方面改善明显[3,4],在费用没有明显增加的前提下,提高工程质量、节约工期[5],解决了传统模式组织间的碎片化问题,激发了参与者解决风险的积极性。

关系管理作为新一代项目管理方法,是开发、培养、维护参与者合作伙伴关系的有效方法。传统意义上的关系管理是企业层面的一个业务问题[6],在工程项目层面,关系管理更强调项目管理过程中人的重要性[7],解决工程项目建设过程中交流不畅问题,目前对项目参与者关系管理研究仍处于探索阶段。Yeung构建了基于关系的项目管理绩效指标[8];Love为建设项目增值提供了一种关系发展的结构化方法[9];Meng分析了关系管理的特殊性及对项目绩效的影响[6];Jelodar提出了建设项目管理的关系质量框架[10]。本文基于IPD模式和关系管理理论,应用结构方程建立IPD参与者之间关系指标与持续改进对IPD项目绩效影响的结构模型,探索关系指标对IPD项目绩效的作用和贡献,分析各关系指标对IPD项目绩效的影响路径,进而揭示关系管理对IPD项目绩效的影响。

1 理论基础与研究假设

1.1 理论基础

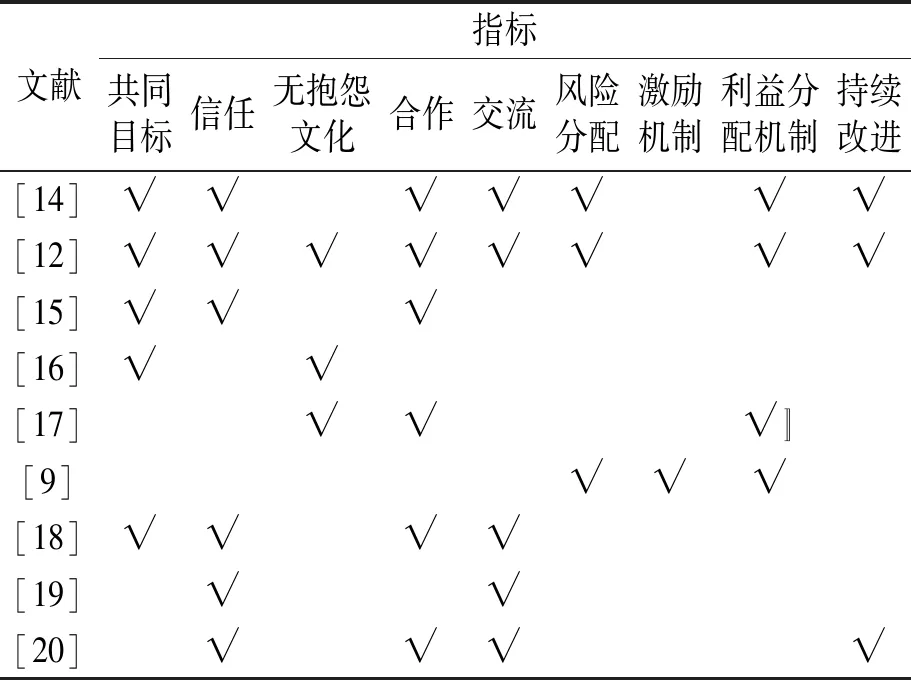

IPD项目参与者从传统的敌对关系转换为协同、合作的友好关系,实现跨组织无障碍交流。在关系指标对项目绩效影响的研究中,Kent认为IPD有三个重要指标,即目标一致性、参与者早期介入和风险收益共享的利益分配机制[11]。Mesa通过对项目交付模式的比较,认为交流、共同目标、合作、信任、风险分配、无抱怨文化、利益分配机制、持续改进八个因素对IPD项目绩效有积极影响[12]。Chan认为解决冲突策略、主动交流、资源共享、责任清晰定义、双赢态度的承诺和定期的监督是影响项目合作伙伴关系的重要因素[13]。Meng认为对工程项目绩效有影响的十个关键关系指标是共同目标、利益分配机制、信任、无抱怨文化、合作、交流、解决问题、风险分配、绩效评估和持续改进[6]。通过文献分析(见表1)并结合IPD特点,本文将影响IPD项目绩效的关系指标确定为共同目标、信任、无抱怨文化、合作、交流、风险分配、激励机制、利益分配机制,并将持续改进作为关系指标与项目绩效的中介变量。

表1 关系指标的文献总结

1.1.1 共同目标

项目目标和项目整体利益是IPD项目参与者的共同目标,清晰的共同目标创造了稳定的合作伙伴关系,降低各组织之间的矛盾和冲突。通过共同决策确定IPD项目共同目标,保障项目目标的科学性、合理性和可实施性,激发参与者超越预设目标的动力。

1.1.2 信任

信任是一种主观的心理状态,是团队的一方愿意依赖另一方,虽然另一方的行为在可控制范围以外[21]。在跨组织关系中,信任发挥重要作用,减少面对面交流时间,降低交易成本[22]。Pishdad认为IPD与信任是互生关系,IPD条款内容有助于信任关系形成[23],IPD推动了跨组织团队之间信任关系发展。

1.1.3 无抱怨文化

无抱怨文化是指当过失发生时,参与者勇于担责并且主动沟通的工作氛围,将全部时间和精力花费在寻找解决问题的最优方案上,而不是扯皮和推诿[24]。IPD模式中的无抱怨文化有助于参与者之间信任关系的产生和加深,避免矛盾的产生和激化。

1.1.4 合作

合作是参与者之间为了实现项目目标,自发或有组织的相互配合、整合资源的行为。不仅可以共享各自专业知识,还可以实现信息流无缝对接[25],同时提高参与者依赖性,降低机会主义行为。IPD参与者之间合作是基于共同利益和多赢目标,与传统模式短期合作相比,更有利于项目绩效提高[6]。

1.1.5 交流

交流推动团队互动,促进信息传递和转移,丰富信息内容,提高信息真实性。而信息的及时性、准确性、相关性和价值性是影响项目绩效的重要因素[26]。

1.1.6 风险分配

风险分配是分配与风险事件有关的任务和责任,合理风险分配将会给项目整体带来最小的意外费用[27],甚至增加项目收益。风险分配的合理性将有助于解决项目风险,避免风险转移、风险规避给项目带来更大损失。

1.1.7 激励机制

激励机制促使承包商付出额外的努力达到预期目标、加强项目管理流程、营造合作工作氛围,为获得更大收益提供动力[28]。IPD激励池主要包含了激励机制和风险分配,两者相互配合、相辅相成,提高参与者解决风险积极性的同时,约束了参与者投机行为。

1.1.8 利益分配机制

利益分配机制不是参与者对收益的平均分配,而是根据参与者对项目的投入和贡献,按照合同预先约定的责任比例及风险大小分配项目收益。IPD激励池可量化责任大小、风险高低和收益分配比例[29]。

1.2 研究假设

1.2.1 参与者关系指标对IPD项目绩效的影响

项目成败与参与者对项目创造价值的认知和项目团队的关系性质直接相关[30],因而关系管理和利益相关者管理是项目成功的重要驱动力[31]。Black认为合作伙伴关系可以为业主承包商带来巨大效益,包括降低敌对关系、增加顾客满意度[15]。Meng认为关系改善能够降低冲突费用、增加合作机会,进而提高项目绩效[14]。陈青蓝分析了供应商关系对项目目标的影响,良好的关系有助于减少库存、节约成本、稳定材料来源、提高企业竞争力[32]。

在关系指标对IPD项目绩效影响的研究中,信任是促进参与者之间合作的粘合剂,是促进项目成功的润滑剂[33]。通过复杂任务的有效完成和项目的成功交付,参与者之间信任创造了合作氛围[34],影响项目的信息流和参与者之间的交流,改善项目绩效[19]。由此得出,信任对项目交流和合作有积极影响,通过合作形成一个集成的有凝聚力的项目团队,团队的集成和凝聚力越好,项目的成本、工期和质量就越好[35]。传统项目参与者更多的关注自身的风险和收益,采用风险转移和风险规避方法处理风险,损害项目整体利益。而IPD参与者之间以实现项目利益最大化为目标,以风险共担和利益共享的分配机制实现参与者付出与收益的平衡,提高参与者应对风险、解决风险的积极性。而无抱怨文化则激发项目团队合作氛围[17],缓解参与者承担责任和风险的压力。

鉴于以上分析,提出以下假设:

H1:关系管理对项目绩效有正向作用。

H1a:合作对项目绩效有直接正向作用;

H1b:利益分配机制对项目绩效有直接正向作用;

H1c:无抱怨文化对项目绩效有直接正向作用。

1.2.2 中介变量对IPD项目绩效的影响

持续改进是项目参与者在设计、施工阶段对设计方案、施工计划不断完善,最终实现交付成果的最大值,提高参与者共同的竞争优势[36]。通过持续改进,提出增加价值的方案或计划,修改或删除对价值不大的方案或计划,降低项目风险。若缺少持续改进,对项目方案或计划缺少一个检查、修正、改进的过程,最终将影响项目绩效[37]。持续改进作为IPD参与者改善项目绩效的中介变量,有助于参与者之间高度配合,完善项目设计方案、施工计划、成本计划、进度计划,降低项目风险,进而实现项目绩效的持续改进。

鉴于以上分析,提出以下假设:

H2:持续改进对项目绩效有直接正向作用。

1.2.3IPD参与者关系指标对持续改进的影响

持续改进是对项目方案、计划、风险策略等不断完善的过程。Anand指出通过人才培训进行新的流程改造仅仅是持续改进的一部分,还包括建立和维持持续改进的计划和机制[38]。持续改进需要一种文化的改变[39],是任何组织可以使用的复杂方法,同时也关系到很多层面上的组织变革[40]。IPD项目参与者之间的关系是对传统项目参与者关系的变革,是一种集成的关系组织结构,IPD参与者之间的关系管理有助于项目进度计划、施工方案、资金计划、风险策略的完善,是项目持续改进的过程。基于对项目绩效的影响,本文认为合作、利益分配机制和无抱怨文化对项目的持续改进有直接影响。

鉴于以上分析,提出以下假设:

H3:关系管理对项目持续改进有正向作用。

H3a:合作对持续改进有直接正向作用;

H3b:利益分配机制对持续改进有直接正向作用;

H3c:无抱怨文化对持续改进有直接正向作用。

1.2.4IPD参与者关系指标的相互作用

信任是关系管理最基本的要素,交易之初的印象形成了参与者彼此的初始信任。交流受信任的影响[19],信任的建立是彼此互动交流的关键[41]。通过深入的交流实现信息的交换和共享,形成跨组织团队之间的合作伙伴关系。在信任关系环境中,信息交流和传递的渠道相对顺畅、内容相对丰富,促进彼此间实质性的合作,减少甚至消除猜疑与冲突,信任对合作的形成有重要的贡献[42]。同时,信任增加了彼此的安全感和依赖性,形成项目的共同目标。IPD项目以实现项目目标和保证项目整体收益为前提,实行风险收益共享的报酬机制,风险、收益分配的权重对IPD项目顺利实施至关重要。权责利一致、风险分配和激励机制是IPD激励池制度的核心,项目参与者根据责任大小、风险高低及相应激励机制分配激励池中剩余资金[9]。参与者承担风险增加了成本,而激励机制则提高了参与者的收益,两者相辅相成。根据风险性质和大小确定IPD各参与者收益的比例,因此,风险分配是激励机制建立的前提,激励机制是利益分配机制建立的基础。同时,Lloyd认为利益分配机制实施的前提是形成无抱怨文化氛围[17]。

鉴于以上分析,提出以下假设:

H4a:信任对交流有直接正向作用;

H4b:信任对合作有直接正向作用;

H4c:信任对共同目标有直接正向作用;

H4d:交流对合作有直接正向作用;

H4e:共同目标对利益分配机制有直接正向作用;

H4f:风险分配对激励机制有直接正向作用;

H4g:激励机制对无抱怨文化有直接正向作用;

H4h:激励机制对利益分配机制有直接正向作用;

H4i:无抱怨文化对利益分配机制有直接正向作用。

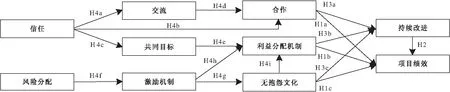

基于以上分析,构建利益相关者关系管理指标对IPD项目绩效影响的研究假设模型,见图1。

图1 关系管理指标对IPD项目绩效影响的理论模型

2 研究方法与数据收集

2.1 研究方法与量表设计

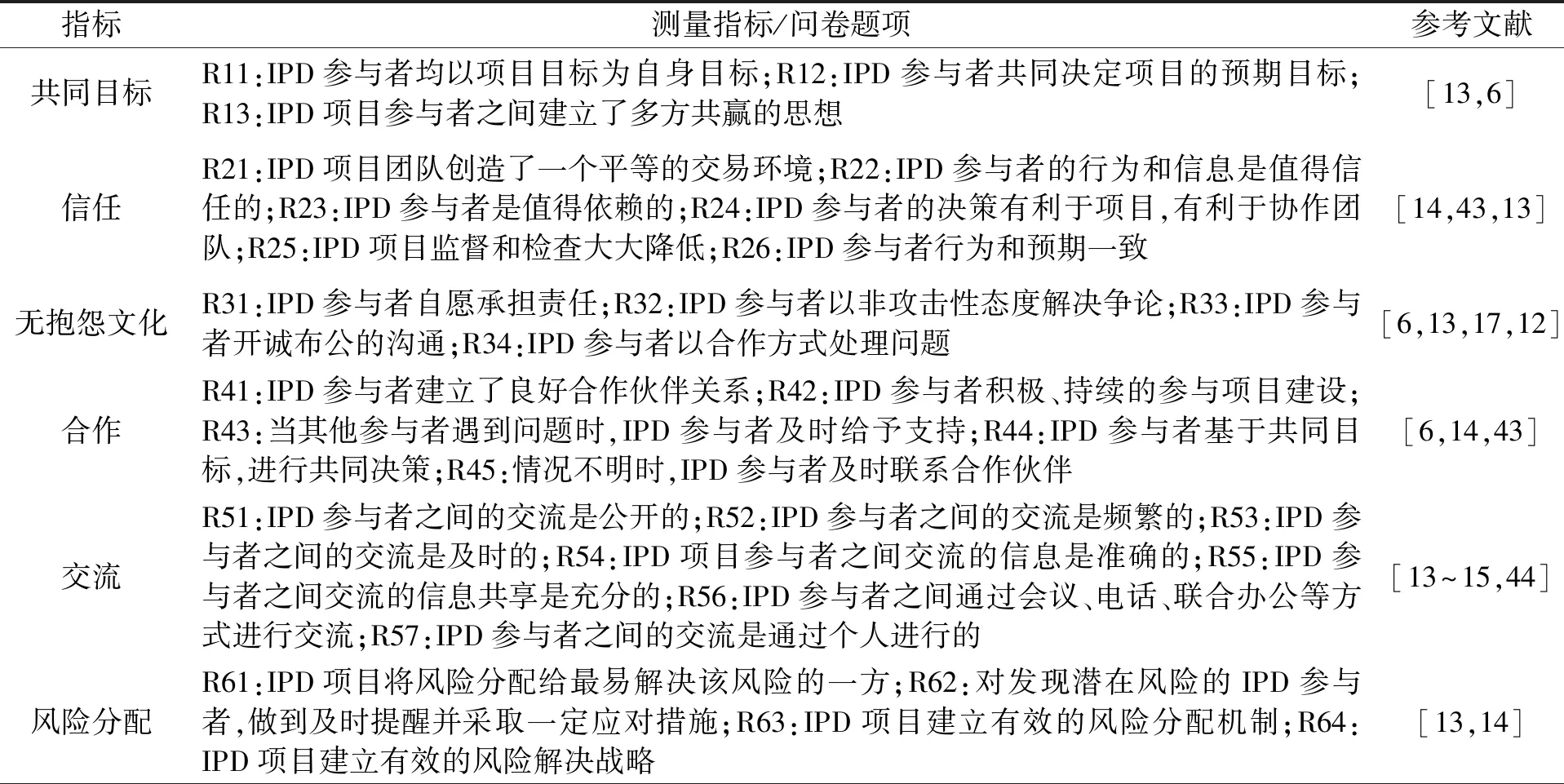

基于本文识别的IPD参与者关系管理中关系指标:共同目标、信任、无抱怨文化、合作、交流、风险分配、激励机制、利益分配机制,设计的各因素测量指标体系如表2所示。

表2 关系管理对IPD项目绩效的测量指标体系

续表

2.2 数据收集

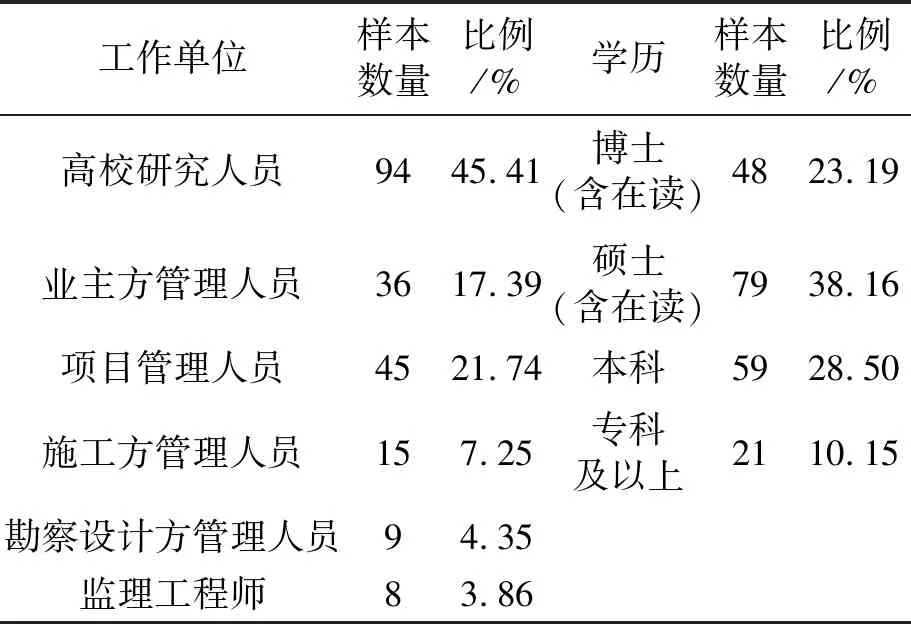

问卷调查对象主要是熟悉IPD的研究人员、业主方管理人员、项目管理单位人员、施工方管理人员、设计方管理人员以及监理工程师等。2017年2月至6月通过电子和纸质两种形式发放问卷,电子问卷发放地区有山东、上海、天津、四川等地,纸质问卷主要集中在山东地区。回收电子问卷186份、纸质问卷72份,共计258份;其中电子有效问卷147份,纸质有效问卷60份,共计207份,有效问卷回收率为80.23%。有效问卷的背景资料如表3所示。通过问卷显示国内熟悉IPD的主要是高校研究人员、项目管理人员及业主方管理人员。目前,IPD仍处在研究的起步阶段,缺少IPD的应用实践案例。

表3 有效问卷的背景资料

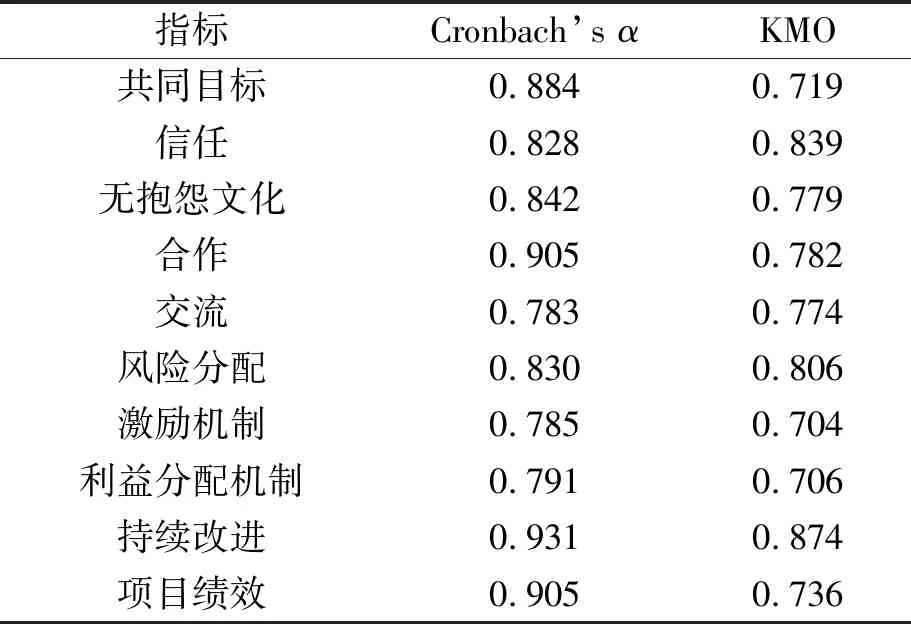

2.3 信度效度检验

本文采用7级量表衡量指标的权重。用1,2,3,4,5,6,7进行赋值,分别代表非常不同意、不同意、比较不同意、中立、比较同意、同意、非常同意的观点。用Cronbach’sα检验样本的可信度,对研究型量表而言,Cronbach’sα>0.5视为可以接受。为保证样本信度,若删除某一题项可以提高样本信度,则应予删除该题项。本文应用SPSS 21.0软件对观察数据样本进行信度检验,根据检验结果删除了R21,R45,R51,R52,R57,修改后的各信度指标Cronbach’sα均大于0.7(如表4所示),样本数据的可信度较高。采用KMO值判断该样本数据是否适合进行因子分析。结果显示,KMO值均大于0.7(如表4所示),达到适中甚至良好的程度标准,表明该样本数据满足因子分析的基本要求。

表4 指标的信效度检验

2.4 适配度分析

本文应用AMOS 20.0软件对样本数据与理论模型的适配度进行检验。首次检验结果接近模型的适配标准,根据MI(Modification Indices)对模型进行数次修正,达到模型适配标准基本要求,即1<χ2/df<3, GFI>0.9,AGFI>0.8,NFI>0.9,RFI>0.9,IFI>0.9,TLI>0.9,CFI>0.9,RMSEA<0.08[46],修正后模型的各项适配度指标为χ2/df=1.103,GFI=0.901,AGFI=0.874,NFI=0.917,RFI=0.9,IFI=0.992,TLI=0.99,CFI=0.992,RMSEA=0.019,即假设模型与观察数据样本契合。因此,可以使用观察数据样本验证假设理论模型。

3 数据分析与结果讨论

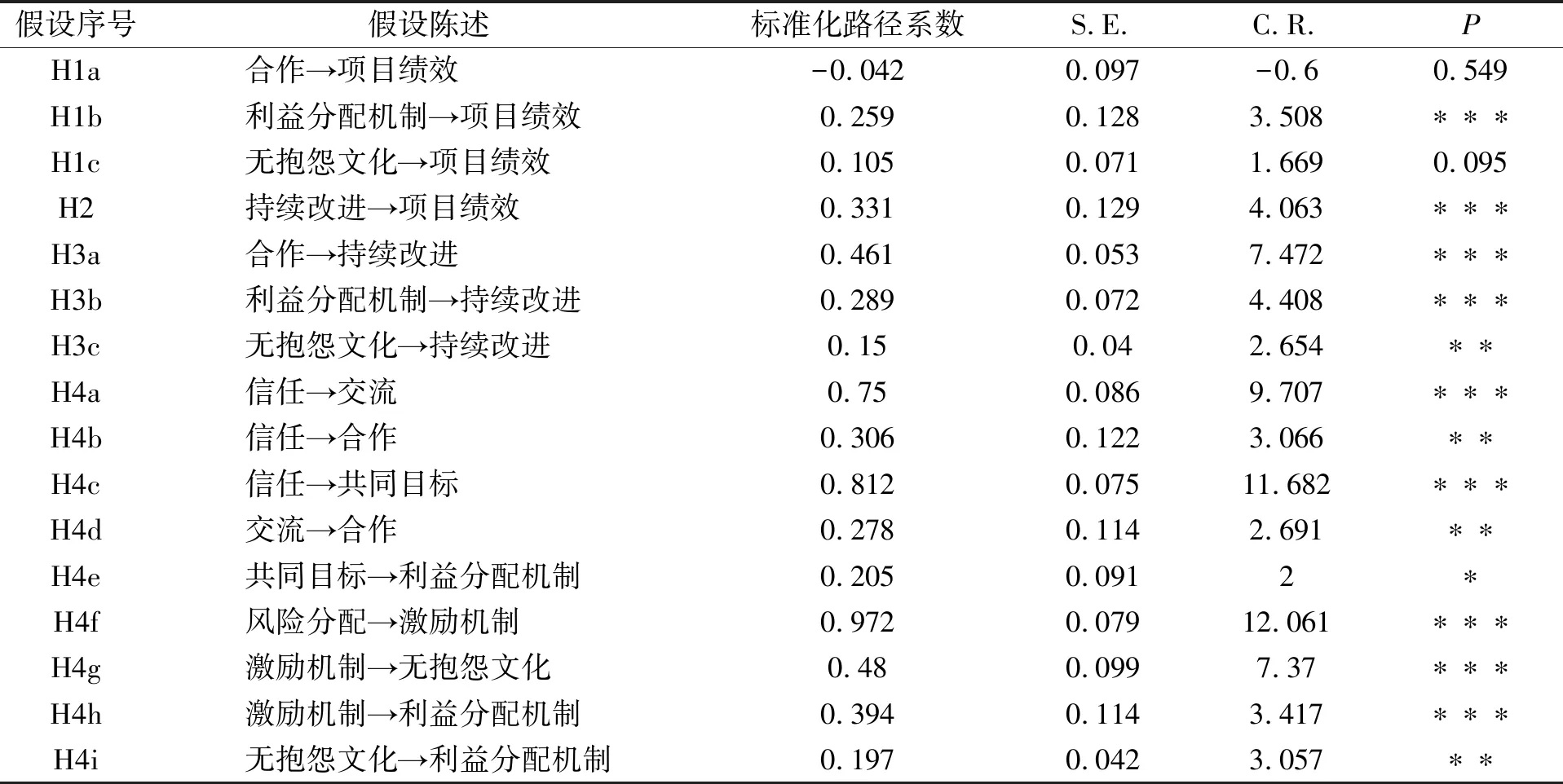

应用AMOS 20.0软件验证理论假设模型,结果如表5所示。当参数统计量达到显著水平P<0.05时,假设成立,否则假设不成立。除H1a,H1c假设不成立外,其余假设均达到显著水平,数据样本验证了理论假设。

表5 模型假设检验

注:*代表达到0.05显著性水平;**代表达到0.01显著性水平;***代表达到0.001显著性水平

3.1 关系管理对IPD项目绩效的影响

由表5可知,利益分配机制对项目绩效有直接正向作用,路径系数为0.259,假设H1b成立;而合作和无抱怨文化对项目绩效直接作用的P值分别为0.549,0.095,其直接正向作用并不显著,假设H1a,H1c不成立。合作和无抱怨文化主要通过持续改进正向影响项目绩效,合作、无抱怨文化对持续改进路径系数分别为0.461,0.15,假设H3a,H3c成立;同时,利益分配机制对持续改进也存在直接正向作用,其路径系数为0.289,假设H3b成立。持续改进作为中介变量,对项目绩效正向作用路径系数为0.331,假设H2成立。

由此分析得出,利益分配机制对IPD项目绩效存在直接正向影响,而合作、无抱怨文化对IPD项目绩效直接影响并不显著,主要通过中介变量持续改进提高IPD项目绩效。持续改进对项目绩效具有显著的直接作用,项目实施过程中,IPD参与者之间合作、无抱怨文化氛围有助于优化方案、完善计划、降低风险,进而实现项目绩效的提高。

3.2 IPD参与者之间关系的影响

为了进一步研究关系管理对IPD项目绩效的影响,通过结构方程的理论假设,对IPD参与者关系指标的一阶因子进行路径分析,分析结果支持参与者关系管理的理论假设,如表5所示。在IPD参与者关系指标路径分析的理论假设中,信任和风险分配是理论假设的起始点,是IPD参与者关系管理路径的开端。信任和风险分配作用于其他指标间接影响项目绩效,具体分析内容如下:

(1)以信任为起始的路径分析

在以信任为起始的路径中,产生信任对交流、信任对合作、信任对共同目标、交流对合作、共同目标对利益分配机制5条路径。信任是人心理的依赖状态,通过社会评价或者简短的接触,项目参与者之间产生初始信任,进而对合作伙伴产生一定的依赖倾向。随着参与者进一步的深入接触,参与者之间的依赖性逐步加强,彼此的信任亦会加深。信任的强化促进了参与者之间交流与合作,有助于达成参与者共同的目标,减少协商时间,降低交易费用。信任对交流、信任对合作、信任对共同目标有直接正向作用,其路径影响系数分别是0.75,0.306,0.812,假设H4a,H4b,H4c成立。基于信任,参与者之间的交流渠道更顺畅,内容更详细、深刻,更易解决矛盾分歧,达成一致,增强参与者之间的实质性合作。因此,交流对参与者的合作有直接正向作用,其路径影响系数为0.278,假设H4d成立。共同目标是参与者以实现项目目标、维护项目整体利益为自身目标,而利益分配机制是以实现项目目标、获得项目整体利益最大化为前提。由此得出,共同目标对利益分配机制有直接正向作用,其路径影响系数为0.205,假设H4e成立。

与传统项目的契约合同不同,IPD项目参与者之间共同签订关系合同,参与者之间的关系相互作用,共同影响项目绩效。信任是IPD参与者之间公开交流、建立合作、形成共同目标的前提和保证,是项目参与者签订关系合同的基础,是影响项目绩效的原始指标;而深入的交流有助于降低分歧、达成一致观点,形成亲密友好的合作伙伴关系,将直接促进项目方案、计划的持续改进,节约时间、降低交易成本和风险,实现IPD项目绩效改善。以信任为基础,达成参与者以项目目标和项目整体利益为前提的共同目标,促进项目绩效的提升,减少项目参与者为自身利益而损害项目目标及整体利益的投机行为。

(2)以风险分配为起始的路径分析

与传统项目的报酬机制不同,IPD项目以实现项目目标为前提,通过参与者对项目的贡献,按照合同约定比例获得激励池中剩余资金作为报酬,调动参与者责任承担、风险共享的积极性。因此,IPD项目风险分配是进行利益分配的前提,风险分配对激励机制的路径影响系数为0.972,假设H4f成立。由此可见,激励机制的设计主要受风险分配的影响。同时,激励机制对IPD项目的无抱怨文化和利益分配机制有积极影响,其路径影响系数分别为0.48,0.394,假设H4g和H4h成立。无抱怨文化为参与者利益分配机制提供了良好的环境氛围,降低参与者承担风险压力,保证利益分配机制的顺利实施。因此,无抱怨文化对利益分配机制有正向作用,其路径影响系数为0.197,假设H4i成立。

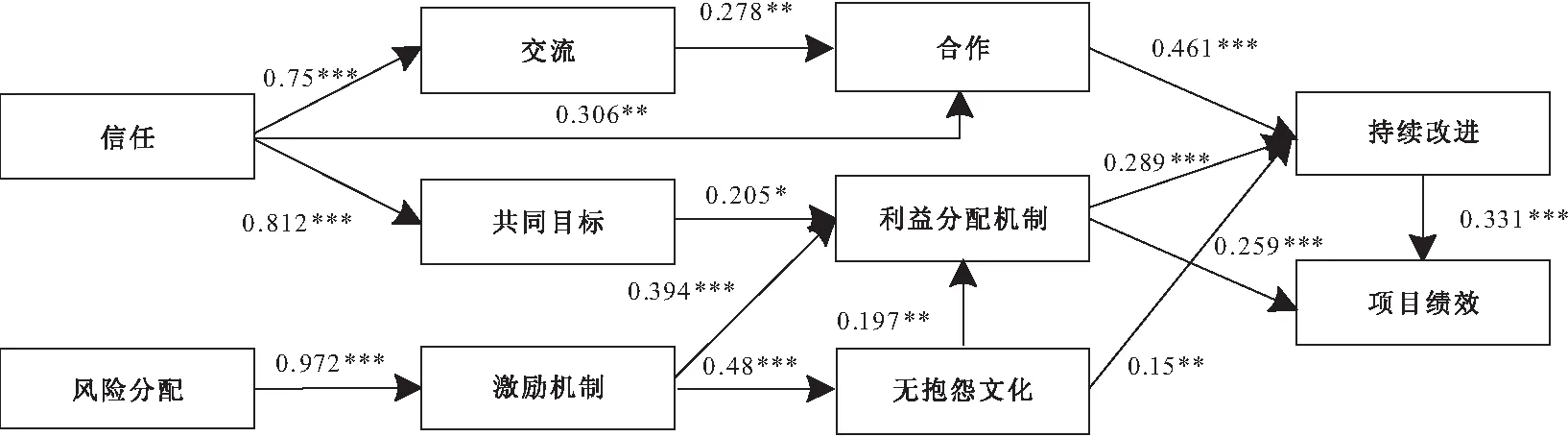

根据以上分析,关系管理对IPD项目绩效的影响路径系数如图2。本文对以信任和风险分配为起始的关系路径做了分析,区别于传统的仅仅考虑信任因素,而忽略项目风险分配和项目文化氛围的研究。通过本研究得出,关系管理有助于IPD项目沟通效率提升,避免项目信息“孤岛”出现,有效降低项目成本;有助于合作关系建立,增强参与者之间的信任感,有效规避机会主义的出现,增强项目参与者持续改进的动力;有助于项目责任和风险的共担,降低项目交易成本;有助于项目无抱怨文化氛围的形成,激发项目参与者工作积极性,提升项目管理效率;有助于管理者追求卓越思想的统一,保障项目持续改进目标的实现,不断提升项目绩效。项目绩效提升,反过来又提高项目参与者收益分配份额,增强参与者之间合作与共享意愿,促进参与者努力优化项目各环节,进而促进项目绩效持续提升。

图2 关系管理对IPD项目绩效影响路径分析

4 结 论

为了分析参与者之间关系对IPD项目绩效的影响,基于IPD项目合同形式、组织结构、报酬机制的特殊性,引入柔性因素研究关系管理对IPD项目绩效的影响。研究结果表明,利益分配机制和持续改进对项目绩效有直接正向作用,合作和无抱怨文化主要通过持续改进影响项目绩效,利益分配机制对持续改进也有正向影响。在关系管理路径分析中,信任和风险分配是影响IPD项目绩效的两个初始指标,信任对交流、合作、共同目标有直接正向作用,同时,交流对合作、共同目标对利益分配机制有直接正向作用;基于IPD激励池制度,构建了以风险分配为基础的又一条IPD项目绩效的影响路径,风险分配对激励机制、激励机制对利益分配机制、激励机制对无抱怨文化、无抱怨文化对利益分配机制均有直接正向作用。在以信任指标为起始的路径中,通过参与者之间交流、合作和共同目标,降低了项目的交易成本、减少了交流协调时间、提高了工程质量,进而影响项目绩效;项目绩效的改善增加了项目参与者的收益,进而增强参与者协同合作的意愿,进一步提升参与者之间合作关系质量。在以风险分配指标为起点的路径中,风险分配和激励机制促进风险的合理分配,提高参与者解决风险的积极性,同时约束参与者的机会主义行为;无抱怨文化则能激发参与者的合作氛围,促进IPD项目管理水平提升、管理绩效提高;利益分配机制提供给参与者相对公平的报酬机制,有助于激发参与者工作及承担责任的积极性;因此,在以风险分配为起点的路径中,降低项目风险、优化设计方案、完善施工计划、提高管理水平和工程质量、节约建设成本,促进项目绩效的不断改善。

本研究对IPD模式的实施与推广具有一定的理论指导意义,对构建IPD合作伙伴关系,实现IPD项目多方共赢具有一定的参考价值。关系指标、持续改进与项目绩效之间的关系是静态的,这是本文研究的不足之处,未来需要做进一步研究。