基于因子分析法的省际建筑业发展相关性研究

2019-05-07卜炜玮李婉婷

卜炜玮, 周 伟, 李婉婷

(云南大学 建筑与规划学院, 云南 昆明 650504)

建筑业作为我国经济发展的支柱性产业之一,与区域经济、社会环境等紧密相关,同时又受到政策、资源、技术等条件的影响。虽然近几十年来我国建筑业整体发展水平快速增长,但区域建筑业却呈现出不均衡的发展形势,导致了不同区域建筑业发展水平存在差异,在此背景下,对建筑业的评价以及区域建筑业发展的差异化研究一直是热点问题。

1 研究综述

在建筑业评价研究方面,张长根等[1,2]基于不同评价指标体系,采用因子分析法对建筑业发展水平进行了综合评价和实证分析。王家远等[3]阐述了利用因子分析法对建筑业发展水平进行综合评价的原理和步骤,并且完善了建筑业综合评价指标体系。华冬冬等[4]采用建筑业发展指数 (Construction Industry Development Index,CIDI)和层次分析法评价城市建筑业的发展水平。杨德钦等[5]采取主成分分析与聚类分析相结合的方法对河南省建筑业发展水平进行了综合评价和分类。

在区域建筑业差异化研究方面,赵振宇等[6~8]在研究中均指出了我国区域建筑业发展水平差距较大,并从不同角度分析了这种差异化发展现状的原因。李莹杰等[9,10]运用因子分析、主成分分析等方法对区域建筑业竞争力进行评价,结果反映出建筑业在竞争力方面存在的区域性差异。

总结现有研究成果可以看出,一方面,建筑业发展水平评价方法多样,而且评价体系的建立已经趋于成熟,但研究的焦点一直在评价指标选取、体系构建以及结合数据的实证分析,缺乏基于评价结果对不同地区建筑业发展过程中的关联性研究。另一方面,学界对于我国不同区域建筑业差异化发展的研究多在讨论其形成的原因以及对这种现象的实证,而研究不同地区建筑业发展水平的相关性者甚少。鉴于上述分析,本文首先通过构建建筑业发展水平评价体系,利用因子分析法对我国31个省市的建筑业进行综合评价,其次,基于评价结果对不同地区建筑业发展进行相关性分析。

2 基于因子分析的建筑业发展水平评价

2.1 评价指标体系构建

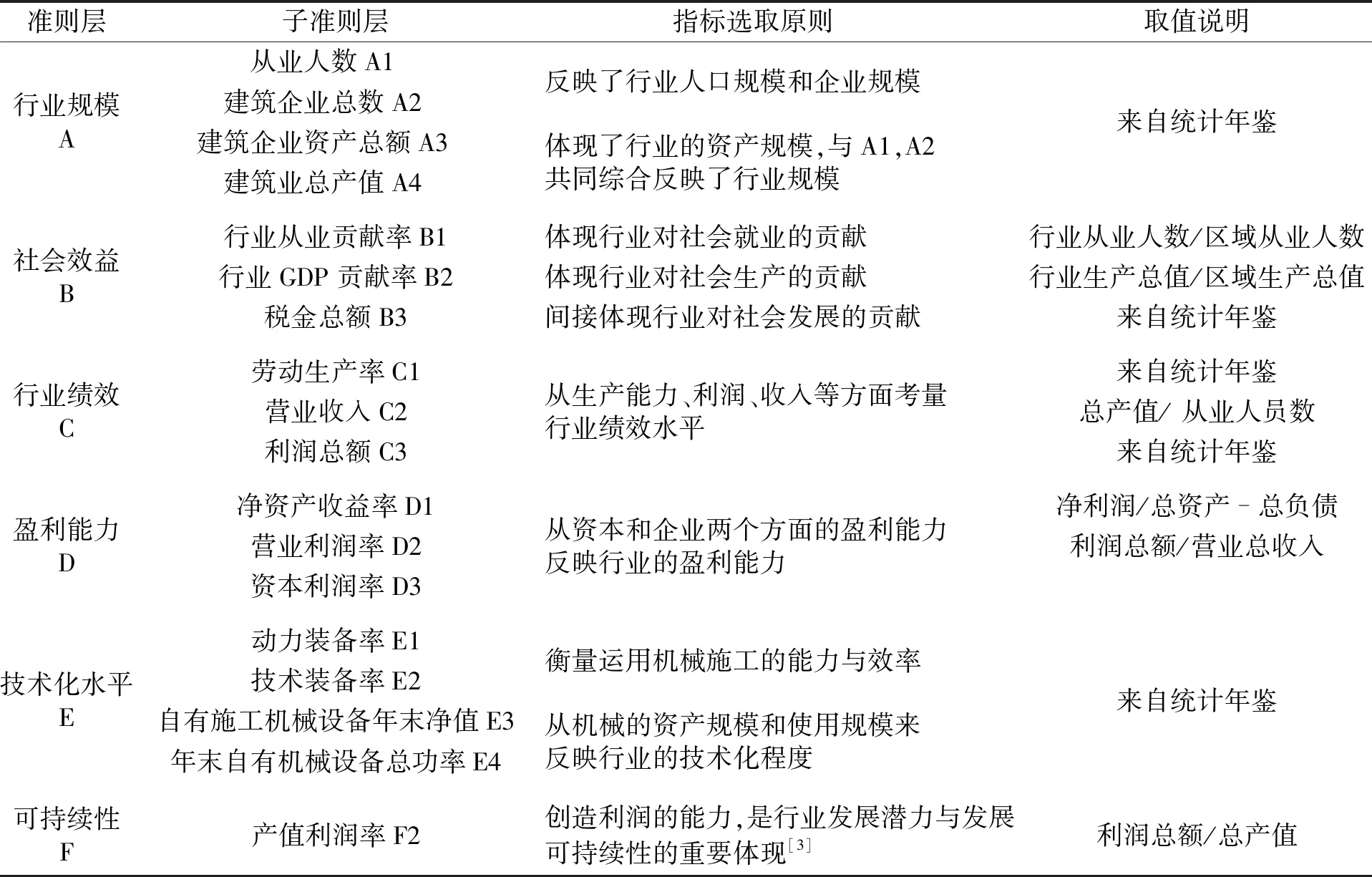

建筑业概念内涵有狭义和广义之分,本文讨论的建筑业属于狭义的建筑业,是指建筑产品的生产活动,即通常意义上的施工活动。文章在文献[1~5]的研究基础上,遵从完备性、科学性、系统性及可操作性等基本原则,分别从行业规模、社会效益、行业绩效、盈利能力、技术化水平以及可持续性等6个准则层,共选取了18个评价指标构成评价体系(见表1),使评价体系从不同方面综合反映建筑业发展水平。

表1 建筑业综合评价体系

2.2 基于因子分析法的我国建筑业发展水平综合评价

因子分析法是在最少的信息丢失的前提下,用较少的几个因子反映原有多个变量的多元统计方法。对我国区域建筑业发展水平进行综合评价,需要选取的指标、评价对象数量较多,而因子分析法正是在最少的信息丢失的前提下,用较少的几个因子反映原有的多个变量的多元统计方法,因此适宜采用因子分析对各指标进行降维处理和综合评价。

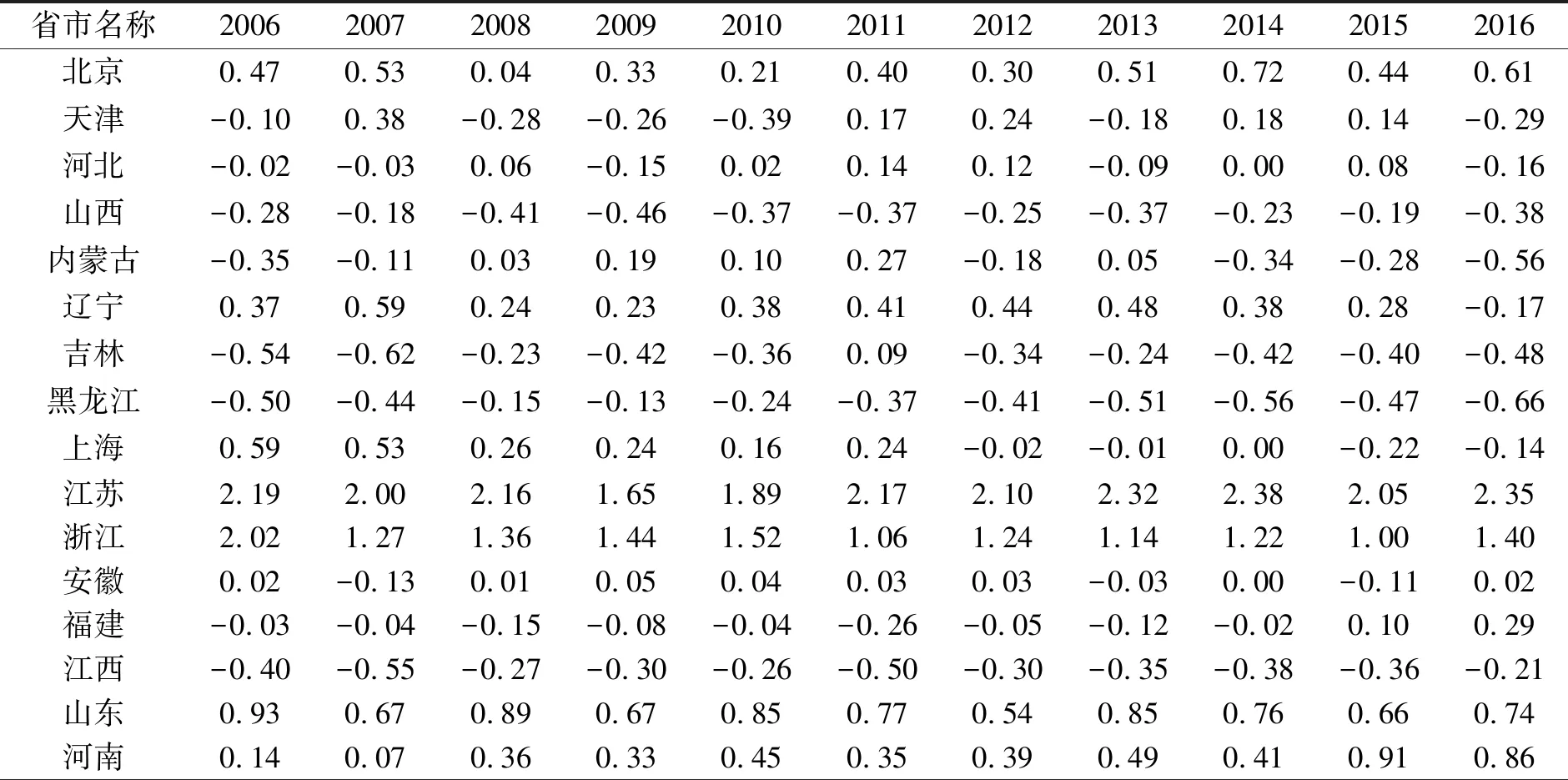

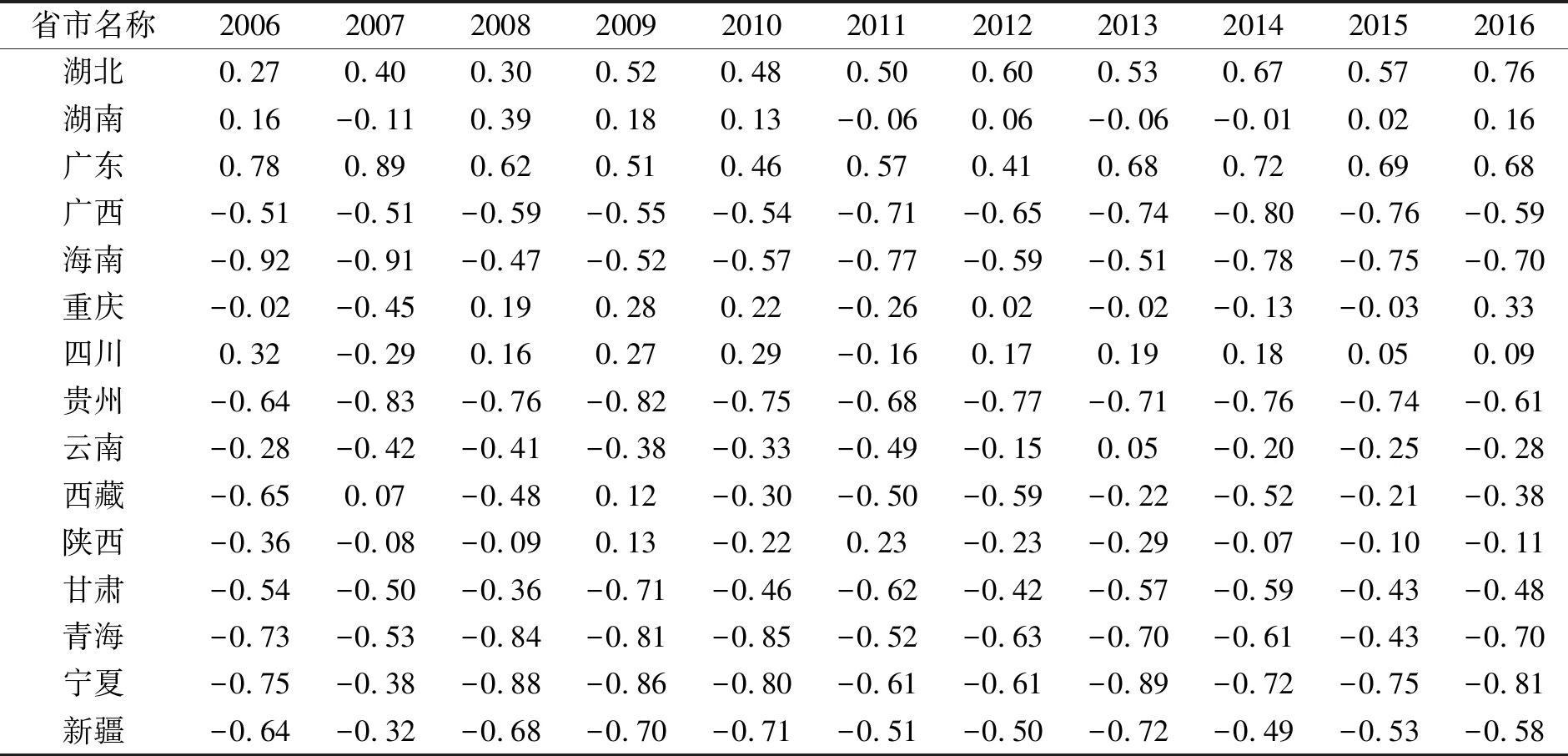

(1)因子分析法基本理论模型

因子分析的基本模型如下:设有p个原有变量x1,x2,…,xp,且每个变量(经标准化处理后)的均值为0,标准差为1。现将每个原有变量用k(k 用矩阵的形式表示为:X=AF+ε。 (2)因子分析的基本步骤 因子分析的实现主要包括以下几个步骤:首先进行因子分析的前提条件检验,然后提取公共因子,最后计算各样本的因子得分。 根据本文构建的评价体系,结合2006—2017年《中国统计年鉴》以及《中国建筑业统计年鉴》统计数据,利用SPSS多元统计软件对我国31个省市的建筑业发展水平进行综合评价,具体步骤及分步结果见(3)~(5),最终评价结果见表2(分步操作以2017年统计数据为例)。 (3)因子分析适用性检验 检验是否适用因子分析的常用统计量,包括KMO检验以及巴特利特球度检验。以2017年统计数据为例,检验结果KMO值为0.73>0.60,说明适合使用因子分析;同时,巴特利特球形检验观测值为969.43,对应的P值为0.00,小于给定的显著性水平p=0.05,因此认为原有变量适合作因子分析。 (4)提取公共因子,求解因子荷载矩阵 通常选取累积方差贡献率大于0.8的特征值个数为因子个数k;将原有变量的统计数据导入SPSS,按照因子分析操作处理,得到因子解释原有变量总方差的贡献率从大到小排列的结果。本例中,方差贡献率a1=54.05%,a2=16.17%,a3=11.80%,累积方差贡献率a1+a2+a3=82.02%>80%,即认为前三个因子就能基本保留原有数据信息,所以提取前3个因子是合适的。 (5)计算因子得分及综合得分 确定所提取的因子后,根据回归分析法估计因子得分系数,进而可得到各个因子的得分函数,将原有变量带入因子得分函数最终得到各个因子得分。本例中,用所选取的三个因子f1,f2,f3的方差贡献率与三个因子的累计方差贡献率之比作为因子权重,加权平均计算后可得到各省市建筑业发展水平综合得分。综合得分计算公式如下:F=(a1f1+a2f2+a3f3)/(a1+a2+a3)。 综合得分是各指标经过标准化处理后加权计算得到的值,其总体均值为0,值的正负是相对于均值而言的大小,并没有具体的现实意义,分值越高代表该地区建筑业发展水平越高。用相同的方法及步骤,结合2006—2017年统计数据,对中国31个省市地区的建筑业发展水平进行评价,得出各地区11年的建筑业发展水平的时间序列数据,见表2。 表2 2006—2007中国建筑业发展水平综合得分 续表 由于建筑产品具有位置固定、工程体量大以及建设周期长等特点,使得建筑企业间的竞争主要局限于一定范围内,整个建筑行业呈现出一定的区域性产业特征[11]。但随着交通、信息等方面的渠道多样化、便捷化,建筑生产活动的流动性日益显著,生产要素在一定区域范围内存在明显的流动现象。所以地区的建筑业在体现聚集性的同时也表现出一定的扩散性,存在竞争的同时也会存在合作。本节结合前文得出的2006—2017年中国建筑业发展水平得分,对各省市间的建筑业发展水平进行相关性分析,分析地区建筑业之间发展的关联关系。 相关分析是研究客观现象之间存在的一种非确定的相互依存关系,并探讨这种依存关系的方向和程度。结合本文实际统计情况,显著性水平p取0.05,当P值小于0.05时,即认为两地间的建筑业发展水平的变化具有相关性。用Pearson简单相关系数衡量地区建筑业发展间的相关关系强弱。对全国31个省市建筑业发展水平进行相关性分析,筛除没有通过显著性检验的结果,整理建筑业发展存在相关性的地区,结果如图1(括号内数值分别为2016年两地建筑业发展水平得分差的绝对值和两地建筑业发展相关系数)所示: 图1 省际建筑业发展相关性 根据图1的相关分析结果看出,地区之间建筑业发展存在的相关性可以总结为以下几类: (1)地区之间的建筑业发展呈现正相关关系 地区之间建筑业发展呈现正相关,说明两地在发展趋势上有一定的协同性,但导致地区建筑业协同发展的因素复杂,地区之间的相互影响关系既有直接影响也有间接影响。如图1显示具体情况有两类: 第Ⅰ象限:在建筑业发展水平相差较大的地区之间存在正相关,体现了地区建筑业协作发展的良好态势,发展较好的地区对外竞争力强,而发展落后的地区可以通过提高自身开放度,与发展好的地区进行良好的互动,相互之间优势互补,最后实现互利共赢。例如,江苏与贵州积极开展了两省之间的人员往来、交流合作,据新华日报报道,2011年贵州省在南京举办大型招商引资活动,涉及六大产业总资金6367 亿元,2018年两省建设监理协会、企业开展了省际合作,推动两省先进企业管理技术的对接。 第Ⅱ象限:在建筑业发展水平相差不大的地区之间存在正相关,这类关系形成的一个重要原因是地区之间没有明显的发展占优、竞争优势,并且地区之间的地理位置较近,地区之间的资源配置由市场主导,地区之间劳动力的流动、企业的跨地区承包以及管理技术、信息的互相渗透,使得地区之间的建筑业发展联系紧密,在发展趋势上显现出协同发展。 (2)地区之间的建筑业发展为负相关关系 地区建筑业发展呈现负相关关系,说明两地发展趋势相反,一定程度上体现了地区之间的竞争关系,如果发展一直保持负相关,必然会加大差异化发展的局面。具体情况如图1显示有两类: 第Ⅲ象限:建筑业发展水平相差不大的地区之间存在负相关,此类型中的地区地理位置上多处于不同行政区划,各自所属区域自身发展的经济基础、人口规模、管理水平均有差别,体现了不同区域之间的发展差异以及区域间的相互竞争。 第Ⅳ象限:在建筑业发展水平相差较大的地区之间存在负相关,在此类型中建筑业发展好的地区与发展落后地区相比,企业竞争力强、管理水平高、盈利能力强,劳动力、资本向发展好的地区聚集,如果完全依靠市场竞争调节资源分配,对于落后地区建筑业的发展不利。 (3)地区之间建筑业发展没有明显相关关系 部分地区的建筑业的发展趋势相对独立,与其他地区的相关关系不明显,如甘肃、陕西、云南、西藏、吉林等,从整体发展水平来看,这类与外地发展关联性不强的地区建筑业发展水平不高。相关分析的结果只能说明这类地区在建筑业发展趋势上与其他地区关联性不大,但也不排除地区为保护本土企业存在较强区域壁垒的可能性,导致地区开放度低,在发展上与各地关联性不强。 本文首先对地区建筑业发展进行评价,结果显示地区建筑业存在明显的不均衡发展。从区域经济学的角度来看,产业发展与经济发展规律相似,即使不存在外生的非对称冲击因素,产业系统内生的循环累积因果关系决定了产业发展的空间差异。建筑业发展始于部分条件较好的地区,这些地区依靠初始优势发展超前于其他地区,随其发展获得既得优势,通过循环累积因果过程,不断积累有利因素从而进一步强化和加剧区域间的不平衡,使得建筑业发展呈现空间差异。此外,本文对省际之间建筑业发展进行相关分析,发现存在以下规律:(1)发展水平最高的一类地区与其他地区的关联性不普遍且多为负相关,带动发展作用不明显,发展水平处于中下层次的地区之间相关关系较为普遍,但落后地区在发展中整体处于劣势地位;(2)地区之间建筑业的正相关性多存在于发展水平相近,即互相之间没有发展优势的地区;(3)发展较好的地区对发展落后的地区会存在发展占优,地区之间建筑业发展呈现负相关;(4)地理位置相邻、靠近的省份之间建筑业发展存在关联度较高,而地理位置相隔较远的地区之间的关联度较低。以区域经济学的视角理解地区间建筑业发展的相关现象,本质上是通过地区建筑业之间的生产要素流动形成的,包括资金、人才、技术、信息等要素的流动。对于地区之间的建筑业发展呈现的正相关现象,根据市场拥挤效应,这些地区之间生产要素流动时分散力大于聚集力,流动效应明显,进而使地区之间建筑业发展呈现出正相关。而地区之间建筑业发展的负相关现象,根据市场接近效应和生活成本效应,这些地区之间生产要素流动时集聚力大于分散力,流动效应不显著,要素流向发展较好的地区,进而使地区之间建筑业呈现负相关。 目前我国建筑业水平处于同一层次的地区之间多呈现协同发展的趋势,但不同层次的地区之间还未打破一方发展占优的局面,没有达到先发展带动后发展的效果。当下我国建筑业发展的关键在于如何增强地区之间的协同、联动发展,实现不同层级地区之间的相互带动。借鉴缪尔达尔提出的区域经济发展的政策主张,建筑业发展政策在发展初期,政府应当优先发展条件较好的地区,以寻求较好的投资效率和较快的行业发展速度,通过扩散效应带动其他地区的发展,但当经济发展到一定水平时,也要防止累积循环因果造成发展差距的无限扩大,政府必须制定一系列特殊政策来刺激落后地区的建筑业发展,以缩小区域建筑业差异。

3 我国地区之间建筑业发展水平相关性分析

4 结论与启示