民族文化学校传承生态化教育模式探索

2019-04-30刘照惠鲁子问徐海斌

刘照惠 鲁子问 徐海斌

(兴义民族师范学院,贵州·兴义 562400)

我国是一个多民族国家,在学校教育中传承民族文化,是民族地区学校教育的基本责任。自贵州省2002年颁布《贵州省民族民间文化保护条例》,制定《在全省各级各类学校开展民族民间文化教育的实施意见》,全面开始民族文化学校传承起,我国各省市自治区陆续开展全面的民族文化学校传承工作,并在多部委主导下发展成为全国性工作,迄今已经进行16年,成效显著,民族文化课程在学校广泛开设,民族文化活动在校园广泛开展,学生的民族文化认知与认同度和文化自信逐渐提升[1]。

调查分析发现,民族文化学校传承尚存在不足。民族文化学校传承的内容方面,存在形式性内容多、价值性内容少的问题。民族文化学校传承的普遍形态是活动形式的传承,大多只是各种文艺体育类、工艺美术类兴趣活动,以体育、美术、音乐课程和大课间活动形式而传承,没有真正形成学生对民族文化价值的认同,更缺少中华民族共同体意识的精神引领。同时,民族文化学校传承存在结构性不足,课程与内容结构不尽合理。课程结构基本是兴趣类课程为主,学业类课程,尤其是促进学生升学的考试所需的学业类课程几近于零,而且民族文化传承最为核心的民族文化价值教育、传承在实然结构中几近于无。兴趣类课程的确有助于民族文化学校传承,但缺少了升学考试类学业课程,缺少了价值建构类课程,民族文化学校传承的课程结构难以满足民族文化传承的需要,难以实现其教育目标。同时,民族文化学校传承的实然形态中,相应的教学结构也只是与其他课程教学相同的方式,几乎没有民族文化传承课程与活动的特色需要。影响更为显著的是,这些民族文化传承课程与活动,几乎没有评价,不进入学业考试,更不进入升学评价,也没有其他激励性评价方法与措施,这使得绝大多数学生认为民族文化传承课程与活动就是“玩儿”[2]。显然,民族文化学校传承需要探寻这些问题的解决之策。

为探寻解决民族文化学校传承中的内容性、结构性问题,课题组自2010年开始在民族地区学校进行民族文化学校传承实践,先后在兴义民族师范学院、望谟民族中学、万峰林民族学校、民族阅读中心相关学校等各类学校,面向12万人次学生,开设10多门民族文化课程,形成500多节民族文化课例、700多小时民族文化活动的实践,培训1900 多名教师,进行了民族文化学校传承教育实践。这些民族文化学校传承教育实践主要在贵州进行,也在云南、广西、内蒙古、宁夏、广东等六省区进行了一定的民族文化学校传承教育实践。经过从散点式探索到结构性探索再到生态化探索的三次迭代历程,形成民族文化学校传承的生态化教育模式的建构,得到学生、学校、社会与家庭和教育行政部门的肯定,先后获得贵州省基础教育和高等教育成果奖,目前正在更广泛领域展示更深入实践。

一、民族文化学校传承散点式与结构性探索

课题组自2010年开始通过课堂实践、开展调查、参加会议、阅读文献等获得民族文化学校传承案例,到2013年形成500多个案例。这些民族文化学校传承案例基本都是采取民族文化学校传承的补充形态进行,即:在课外活动中补充民族文化元素,开展民族文化大课间,也在体育、音乐、美术等非升学考试科目中增补一些民族文化内容,如学习民族体育活动,学唱民族歌曲,学跳民族舞蹈,学做民族工艺美术作品等。本文作者在这一时期的民族文化学校传承探索中发现民族文化学校传承存在一些问题,如:民族文化课程与活动因无助于升学与就业,而且没有太多趣味性,学生不乐意学习,教师也只是为了完成任务而进行民族文化学校传承活动,基本上处于散点式探索阶段。

为探索民族文化学校传承的有效路径,2013-2014年,课题组在前期研究基础上进一步开展实践,形成300多个新的实践案例。2015年,开展更加系统的民族文化学校传承实践,在大学开设民族文化相关公共课程,在相关专业建设民族艺术课程体系等,将八音坐唱等作为专业课程,将民族文化融入到中小学语文、数学、英语等主要学科课程教学,从价值维度、生活维度、能力维度促进学生能力发展,形成700多个实践案例。随后,对所有案例进行分析,运用Q分类进行聚类分析,对要素进行回归分析,并深度分析100多个案例教学过程,形成民族文化传承的结构性模式。

图1 民族文化学校传承结构性模式

这一模式尝试从价值、生活、能力三个维度以及国家、学校、社会与家庭三个向度,开展民族文化学校传承,使民族文化涉及能力、生活、价值各个维度,把国家、学校、社会与家庭优势整合到民族文化学校传承活动之中。

二、民族文化学校传承生态化探索

在民族文化传承的结构性探索中,课题组发现民族文化传承的结构性模式存在新的问题,结构需要内生力,而结构本身的内生力尚未贯通。2016-2018年,再度深化民族文化学校传承实践,将价值、生活、能力三个维度进行深度、全面、全域融合,将国家、学校、社会三个向度进行多层次、多场景、多目的的全面深度整合,尝试以基于中华民族共同体意识的民族文化价值认知与认同为基础,集中开设10多门民族文化课程,开展500 多课时民族文化课堂实践,开展700多小时民族文化活动,在所有课程与活动强化中华民族共同体意识基础上的民族文化价值认同,引导学生体验民族文化,不断实验与校正,进行迭代,探索民族文化学校传承的新模式。

在探索过程中,我们发现,中华民族共同体为基础的民族文化价值认同,对所有维度具有内生力,这种内生力具有贯通性,可贯通到所有民族文化学校传承的课程与活动,可用于所有场域,可形成民族文化学校传承的可持续性,学校对践行国家政策、吸收社会力量具有联动性,可形成民族文化学校传承的和谐性,对民族文化学校传承不仅有效,而且能形成长效机制。基于这一内生特性,我们聚焦到生态化教育理念。

生态化教育理念源于生态理念。虽然生态学到近代才出现,但生态理念自古即已存在。生态是指生物与周围的有机环境和无机环境的相互关系,生态是一个动态的、开放的、具有自组织功能的复杂系统,系统里的每个生态因子之间保持着一种相互依存的动态平衡,自然生态具有可持续性、和谐性。生态化教育,是将生态理念融入教育,建立教育系统内各要素之间、教育系统与社会等外在要素之间和谐、可持续发展的机制,实现教育系统与外在系统、教育系统内各子系统的动态平衡过程。生态化教育理念包括生态化课程建设、生态化教学等内容。生态化的课程建设是要求从国家与社会的要求、学生的需求与兴趣、专业发展的需要等综合分析进行课程设置,从课程、教材、教学、评价、就业等各个维度进行课程建设,使课程的发生和发展与外部生态系统不断进行互动,促进课程新陈代谢,推进课程更新与发展。生态化的教学则是基于生态化的理念开展课堂教学,基于国家与社会、学生与家长、专业与课程、学习与就业、现在与未来、已知与未知、确定与不确定等,建立各系统与各要素和谐互动、可持续发展的生态化的教学目标,并基于此,根据教师与学生、教学内容与考试评价、教学时间与空间、师生关系与教学媒介等,开展科学预设并且动态生成的教学,通过教学环境各种生态因素的变化与不断推进,构成一个和谐而且可持续的教学系统,并开展生态化的评价,尤其是当前学习与未来需求、知识与能力、个体与集体等和谐并可持续的评价与考试机制[3]。

经过三年的探索,凝练形成民族文化学校传承的新模式:生态化教育模式。这是一种具有内生力的、各系统与各要素和谐的、可持续发展的民族文化生态化传承方式,这一方式的学习形态表现为:以国家政策为指引(如同阳光雨露),以中华民族共同体意识为基础的基于民族文化价值认知与认同的课程活动教学为根基(如同土壤及各种养分),以社会家庭参与、评价考试就业为要素(如同空气),形成民族文化学校传承的外在生态环境,以中华民族共同体意识为基础的民族文化价值建构奠定学生发展基础(如同生根发芽),以民族文化价值认知与认同、升学考试类学科学业与非升学考试类学科学业发展、民族文化相关领域发展为主题(如同开枝展叶),实现学生基于民族文化学校传承的全面发展(如同开花结果),成为民族文化学校传承促进学生发展的有效形态。

实践探索显示,这一模式具有生态化教育特性。

首先,这一模式以中华民族共同体意识为基础的民族文化价值建构为根基,在每一课程与活动中均充分彰显民族文化价值根基,并以民族文化价值认同与传承为目标,解决之前民族文化学校传承中主要基于浅层次内容、缺乏价值根基的问题,基于价值的传承则使民族文化学校传承成为有缘之水、有本之木,形成内生力,而且内生力可以贯通到所有课程与活动,影响到所有场域,可以显著提升民族文化学校传承的有效性、长效性,呈现出生态化教育的显性特征。

图2 民族文化学校传承生态化教育模式

在语文、数学、英语等升学考试类学科教学中,民族文化价值直接进入教学内容,成为课堂教学关键内容。如:在后羿射日神话的教学中,将布依族“十二个太阳”、苗族和彝族“七个太阳”等故事融入其中,让学生理解各民族文化中都具有英雄主义价值取向,只是表现形式略有不同,从而发展对文化共性的认知和认同,形成对本民族文化价值的自信,不仅帮助学生理解成语,而且帮助他们在写作中更具特色地呈现民族文化内容与价值。在数学教学中,引入黔西南汉族、布依族等都使用钉耙耙地形成的线条认知平行线,通过真实生活情境建构平行线概念,从而理解教材中使用铁轨展示的认知平行线,使教材中高于学生真实认知的内容,通过学生熟知的各民族文化内容而形成准确理解,并建构平行线概念,钉耙耙地形成的平行线,远比火车铁轨平行线丰富,从而帮助学生形成更丰富的平行线理解,尤其是对平行线方向变化却仍然平行的特性的理解,可以帮助学生从本质上把握平行线,同时形成对各民族的乡村文化价值的认知与认同,发展文化自信。在英语教学中,通过双乳峰的布依故事发展故事理解能力、并通过对规劝父母不要溺爱孩子的核心价值的跨文化传播,而发展对本民族文化价值的认知与认同,同时发展英语阅读理解能力和跨文化传播能力,说明民族文化学校传承生态化教育模式特性非常有效,民族文化学校传承的有效性显著提升。

在美术、音乐、体育等非升学考试类的学科教学中,从价值层面开展民族文化学校传承活动,也具有显著成效。如在美术教学中,通过对苗绣、布依蜡染的赏析和尝试,发现其独特的生态审美价值,通过了解外国人对苗绣、布依蜡染的生态美的高度赞美,了解其价值的国际认同,从而发展文化认知与认同,同时发展其文化自信。在音乐教学中,通过分析布依族八音坐唱月琴的木制共鸣箱的音美,与小提琴木制共鸣箱的音美的本质相同与形式不同,以及牛骨胡琴独特的动物骨骼空腔构成的音美,发现八音坐唱与西方交响乐的音乐审美的共性与独特性,理解音乐作为人类共同文化形态的价值共性,而各民族音乐存在差异的多样性价值,建构对布依族八音坐唱文化的价值认知与认同,发展文化自信。在体育课堂,通过了解黔西南汉族、布依族共同的“跳海”活动与很多地方汉族的“跳房子”、乃至西方的hopscotch其实是同一形式的儿童运动游戏、并且在全人类很多民族都已经传承数千年,发现其发展儿童规则意识、单腿跳跃运动能力与平衡性的共同价值,建构对本民族乡土文化价值的认知与认同,发展文化自信。这说明传统的民族文化学校传承领域,若基于价值而传承,则可以呈现出显著的民族文化学校传承生态化教育模式特性,以此可以显著提升民族文化学校传承的有效性、长效性。

民族体育等为主的体育大课间、民族体育运动会等活动,也从民族文化价值引导学生体验、理解、建构,发展文化认知与认同和文化自信。基于价值的民族文化学校传承课程与活动,使得学生更为积极、踊跃地参加民族文化传承活动,也更为积极地展示、传播民族文化,尤其是其价值,从而形成民族文化学校传承的内生动力,彰显出民族文化学校传承生态化教育模式的优势。

在各类升学考试评价与就业招聘中,直接考查民族文化内容的不多,但民族文化的诸多价值、思维方式、解决问题的智慧与方法等,均可直接作用于各类升学考试评价与就业招聘笔试与面试,尤其是民族文化特色本身,可直接有助于升学考试评价与就业招聘。同时,这些内容可以影响终生发展。在民族文化学校传承,以民族文化价值为基础,与升学考试评价、就业招聘进行直接关联,促进学生对民族文化的价值认知与认同,也促进学生升学与就业,使民族文化学校传承的生态化教育模式及其有效性延展到评价领域,并从评价形成对民族文化学校传承的积极反拨作用。

民族文化不仅需要学校传承,更需要民族社区与家庭等民族文化的原生土壤的积极参与,如此方可获得民族文化的原生资源,形成民族文化学校传承的更强的内生动力。让学生回家讲述其他民族的同类型故事,鼓励学生向爷爷奶奶学习布依语等本民族语言,在社区分享不同民族故事、歌曲与舞蹈等,建立民族文化学校传承的社会与家庭动力,形成民族文化学校传承生态化教育模式的内生动力。

民族文化学校传承促进民族文化相关领域的发展,在民族文化价值分析中,很多本民族文化呈现者与传承者发现民族文化学校传承使自己发现从未从多民族视角发现的本民族文化的共有价值与独特价值,无论是民族故事,还是音乐与舞蹈,以及刺绣与工艺,体育与游戏等,均因为基于价值的民族文化学校传承生态化教育模式而得到显著的发展。

民族文化学校传承的生态化教育模式使民族文化学校传承可以促进学生的全面发展,在升学类学科学业学习、非升学类学科学业学习、各类校园活动、社会家庭参与、以及学生的文化自信心方面都形成显著成效,使民族文化学校传承的生态化教育模式从根本上促进学生全面发展。

三、民族文化学校传承生态化教育模式的成效分析

为分析民族文化学校传承生态化教育模式的成效,课题组对兴义民族师范学院、望谟民族中学、万峰林民族学校60名学生、18名教师和学校管理者进行了访谈,发现师生、尤其是学生对民族文化的认知与认同、文化自信都有显著提升,而且皆将自己的这些提升归因于基于价值的形成内生动力的民族文化学校传承课程与活动。

在回答“参加民族文化学校传承课程与活动后,你如何看待中华民族共同体意识为基础的各少数民族文化的价值”时,43名学生、16名教师和学校管理者回答“非常有价值”,12名学生、2名教师和学校管理者回答“有很大价值”,5名学生回答“有一些价值”,这说明受访的参加过民族文化学校传承课程与活动学生,均对中华民族共同体意识为基础的民族文化有着积极的价值认同,而且认同度很高。没有一名学生认为民族文化没有价值,这与开展民族文化学校传承之前的态度有显著区别[4]。

图3 民族文化价值认同度数据与比例

对于“是什么原因使你形成对民族文化价值的认识?”这一问题的回答,35名学生、11名教师与管理人员回答是“学校最近两年以民族文化价值为核心的民族文化学校传承课程与活动”,18名学生、5名教师与管理人员回答是“学校长期以来的民族文化传承活动”,7名学生回答是“家庭与村寨的民族文化活动”;2名教师回答是因为“自己自主开展的民族文化学习”。

图4 民族文化价值认同原因数据与比例

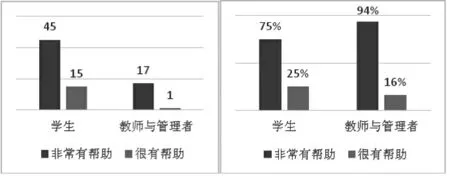

对“我们这几年开展的以价值为基础进行民族文化学校传承是否有助于你理解、认同民族文化,发展民族文化自信?”这一问题的回答,45名学生、17名教师与管理人员回答是“非常有帮助”,15 名学生、1名教师与管理人员回答是“很有帮助”。

图5 以价值为基础的民族文化学校传承作用数据与比例

60名学生还书面介绍了自己在民族文化学校传承生态化教育中的收获,均表现出对民族文化的认知与认同的显著提升,民族文化自信心的显著提升,如以下案例:

汉族学生杨成美写道:“以前我眼中只有汉族的民间文化知识,根本不知道少数民族的民间文化知识,因为我是一个汉族。自从学习了桑郎村的布依族文化以后,我才知道少数民族民间文化这么悠久,这么美妙,我知道布依族人的衣服等物品运用到白描手工绣。”作为一名汉族学生,杨成美以前只关注汉族文化,而民族文化学校传承生态化教育活动使杨成美这个汉族学生,也了解到布依族的文化,而且认为这些文化“悠久”“美妙”,其文化自信的发展非常显著。

布依族学生韦贤浩写道:“过去认为(村里的)那些大人唱(布依族)山歌相当刺耳,而且很落伍。不过现在却为这些即将失传的技艺而担心,民族文化不应该在受到世界文化大冲击下消失,它是我们需要传承和保护的文化。”很多年轻的21世纪出生的布依族学生和韦贤浩一样,喜欢时尚的、外面世界的文化,认定家乡老人的那些文化都是“落伍”的,也就是“落后”的。而民族文化学校传承生态化教育活动使他有了更清晰的民族文化的价值认同,而且表现出显著的文化自信。

苗族学生杨永芳写道:“最初,我只是接触自己民族文化,感觉自己的民族文化特别了不起,但后来,经过学习,各民族的文化有相同的也有不同的,各具特色,所以,我们要尊重各民族的文化,并发扬它们。”杨永芳表现出的对各民族文化的认同、对中华民族共同体文化的认同和自信,是民族文化学校传承生态化教育活动的非常直接的成果表现。

以上分析说明,建立在中华民族共同体意识上的民族文化价值为基础的民族文化学校传承的生态化教育,形成了民族文化学校传承的内生力,具有和谐与可持续发展特性,强化了师生、尤其是学生的民族文化认知与认同,发展了民族文化自信,是民族文化学校传承的有效模式。

民族文化学校传承生态化教育模式的不同学段、不同文化形态、不同时空场域等的实践,以及对社会与家庭和学生校外生活的积极作用,尚有待进一步研究。