数学中也有实验和创造

——以一节圆锥曲线的探究课为例

2019-04-28江苏省扬州中学225009

江苏省扬州中学 (225009)

姜卫东

1.引言

在一次校际交流活动中,笔者要到对方学校开设一节圆锥曲线的复习课.众所周知,传统的数学复习课,无非是这样的几个环节:知识点复习→例题精讲→课堂检测→课外作业.笔者决定打破这个俗套,来一次复习课的创新设计,让学生感受到数学中不仅有概念、公式、定理、证明与计算,更有大量的实验与创造!基于这样的思路,笔者设计了一节有关圆锥曲线复习的探究课.

2.课堂实录

2.1 创设情境 引入课题

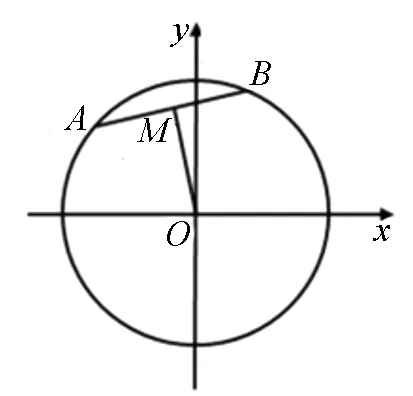

图1

师:同学们都知道鲁班从野草的叶子联想到锯子.今天,我们就从圆想开去,看看能得到什么成果?首先,请同学们回忆一下,圆中有哪些性质?

生:直径所对的圆周角为直角.

师:如图1,在直角坐标系中,若AB为圆O的直径,则有∠APB=90°,∴kPA.kPB=-1(1).圆中还有哪些性质?

生:垂径定理.

图2

师:对!如图2,在圆O中,若点M为弦AB的中点,则OM⊥AB,∴kOM·kAB=-1(2).

椭圆可以看成是将圆拉伸或压缩而得到,以上圆中的性质(1)与(2)在椭圆及双曲线中是否也成立呢?接下来,我们一起来开启探究之旅!

设计意图:圆是学生熟悉的几何图形,初中已研究过它的几何性质.在高中解析几何中,又通过解析法得到了圆的方程,并在此基础上研究了直线与圆、圆与圆的位置关系,学生对圆的相关知识已经非常了解,而且在伸压变换下,圆与椭圆可以进行互化,所以这两种曲线之间存在着一种必然的联系.因此,设计时从回忆圆的性质出发,让学生进行类比联想,猜测椭圆等圆锥曲线的类似性质.

2.2 问题引导 探究新知

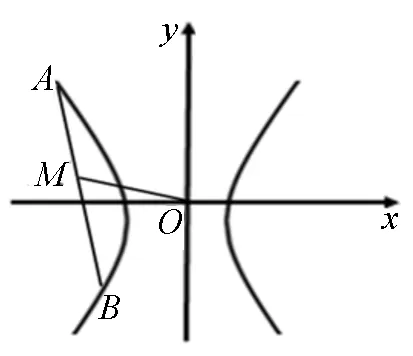

图3

(学生经过短暂的思考,很快给出了答案)

生:从图形上直观判断,就发现PA与PB不垂直,这时kPA·kPB≠-1.

图4

生:应该是吧?

师:听大家的语气,好像还不太肯定.那么,下面我们就试着进行证明,请同学们自主探究.(学生经过一段时间的思索,有部分学生得出了结论,老师将一个学生的过程进行投影展示,并适当点评)

图5

(一石激起千层浪,学生一下子活跃起来,有的说是,有的说不是)

师:口说无凭,数学中讲究严谨性,要么进行严格论证,要么举反例进行否定.下面请同学们分小组进行合作学习与探究,然后请小组代表发言.

生:我们小组经过证明,发现结论仍然成立,理由如下:

师:前面,我们通过探究,发现创造了椭圆中的两个结论,它们之间又有什么联系?

生:在两种情况下,A、B这两个点都是关于原点O对称的!

师:对!实际上,说得更透彻一点,第一种情形可以看成是第二种情形的特例,而第二种情形才更具一般性.以上结论在椭圆中是成立的,我们再做一次思想实验,类比一下,这个结论在双曲线中是否也成立呢?请同学们自己写出问题及结论.

(提出问题比解决问题更重要!)

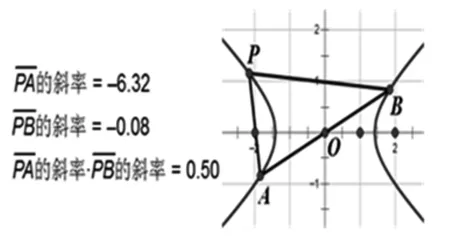

图6

师:这位同学提出的问题是否正确?我们来进行实验.如图6,在几何画板中,拖动点P,请同学们观察kPA·kPB值的变化情况.

师:根据前面的探究学习,椭圆与双曲线中kPA·kPB都是定值,但表现形式不同,能否将它们的形式统一起来?

(学生一下子找不到思路,老师适时进行点拨,引导学生圆锥曲线中有一个共同的重要的量,即离心率,从而启发学生将kPA·kPB向e转化)

(通过以上的讲解,学生惊讶地发现,这个定值居然是统一的.感叹之余,也让学生体悟到数学的统一美与简洁美!)

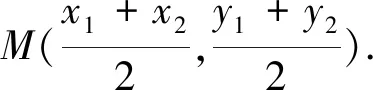

师:关键是看它的轨迹方程是什么?通过方程判断点P的轨迹是否为椭圆?如何求点P的轨迹方程?

师:下面我们再由圆中的垂径定理进行联想、类比和实验.先看椭圆中的情况.同学们,你会提出怎样的问题呢?

(学生直觉判断kOM·kAB应该是一个定值,但不知具体值为多少)

图7

师:还有其它的解法吗?

生:也可以假设直线AB的斜率为k,设出直线AB的方程,利用直线与椭圆的位置关系及中点坐标公式,求出中点M的坐标,进而表示出直线OM的斜率.

生:也可以直接设点A,B的坐标,求出中点M的坐标,表示出kAB·kOM,并利用A,B两点在椭圆上对所得式子进行化简.

师:同学们,能否利用前面已经得到的结论来解决这个问题呢?

图8

师:太好了!根据这位同学的回答,我们发现上面讨论的两个问题,在本质上是完全一致的!

图9

师:在椭圆与双曲线中的结论表面上形式不同,能否将它们统一起来?

(由于类似的问题在前面已探究过,所以学生不难找到答案)

生:这两个结论可以统一写成kAB·kOM=e2-1.

设计意图:通过伸压变换,将圆变化为椭圆后,此时圆中的两个重要的性质,即“直径所对的圆周角为直角”和“垂径定理”,在椭圆中已经不再成立!那么,又会是什么性质呢?为此,教师组织学生进行实验,先通过几何画板等软件进行动态演示,然后再进行思想实验,即大胆猜测,最后给出严格的证明.让学生经历一次“再发现,再创造”的过程,这是第一次实验与创造.在得到椭圆中的相关结论后,又进行第二次实验与创造!即大胆地将椭圆中的结论类推到双曲线中,通过实验与尝试证明,最终发现这些结论在双曲线中也是正确的.不仅如此,在椭圆与双曲线中的结论可以完成统一起来,可用同一个表达式来表示!接下来,又进行第三次实验与创造,那就是探究上面得到的统一结论的逆命题是否成立;通过求解动点的轨迹方程,利用方程研究曲线的性质,得到它的逆命题也是成立的!实质上,这就是椭圆与双曲线的第三定义.课上到这里,师生并未停下探究的步伐,又进行了第四次实验与创造,通过对证明过程的辨析,发现椭圆与双曲线中得到的这两个性质在本质上又是完全一致的!

3.教后反思

(1)在学生头脑中根植一种观念.在学生的头脑中,一直存在着一种偏见和误解,那就是只有物理、化学等自然科学中才存在实验和创造,在数学学科和数学课堂中,无非就是各种定义、法则、公式或定理等等,好像与实验、创造无关.事实当然并非如此,数学中结论的得来不是空穴来风、从天而降,它是通过实验、创造而来.这里的实验不仅包含操作类实验,也包含人的思想实验,这两种实验相互结合,产生数学中的发现和创造.

(2)教会学生一种探究数学的方法.新课程理念要求从传统的接受式教学向探究式教学转变.如何进行探究式教学?方法众多,本节课向学生提供了一种探究数学的模板,即实验→猜测→验证→创造.其中数学实验使学生提出问题、“发现数学”、“创造数学”成为可能.学生可以通过专门的数学软件进行具体的操作演示,发现其中蕴含的数学规律,再通过理性思维进行数学的抽象概括,形成数学的判断及结论.当然,这些判断及结论也不一定正确,还需要进行确认证明.这就是一条探究数学的有效路径,也是让学生从“懂数学”到真正“会数学”的根本转变,更是让学生学会“数学地思维”的必由之路.

(3)培育学生核心素养的有效路径.在本节课中,先通过对圆中的有关性质类比联想,借助合情推理,猜测椭圆中的相关结论,然后进行数学实验,直观感知数学结论的可行性,最后通过逻辑推理确定它的真实性.在这个过程中,学生的直观想象与逻辑推理得到有效的提升.同时,在整个探究教学的过程中,从图形中观察的几何性质上升为数学结论,以及从椭圆推广到双曲线等,无一不需要学生进行数学抽象与数学建构,它们的综合作用也正是培养学生理性精神、培育学生数学核心素养的有效路径.

(4)几点改进.这节数学探究课是笔者进行的一次尝试,目的在于使学生认识到数学中也有实验和创造.但在具体实施教学的过程中,尽管学生对这种教学形式感到新颖,但笔者也发现学生对这种探究教学的模式还不太适应,对于如何进行数学实验?如何进行数学创造?学生有时会感到无所适从,不知从哪里入手?实验与创造的过程中有哪些环节?要注意哪些问题等?因此,要真正让学生适应这种教学模式,真正掌握并学会使用“实验→猜测→证明→创造”这种思维模式,还需在今后的教学中进一步强化!