牵腕蹬肩法治疗肩关节前脱位166例

2019-04-27许争光李晓松

许争光 杨 浩 李晓松 陈 果

肩关节前脱位是患者肩关节往前脱位的现象,肩关节前脱位患者主要呈现肱骨头推到肩胛骨喙突下位置,持续喙突下脱位情况,若肩关节前脱位患者受到的暴力比较大,则患者的肱骨头往前移至锁骨下,出现锁骨下脱位情况。肩关节前脱位患者多存在肩关节疼痛症状,其周围软组织存在肿胀情况,患者的关节活动受到一定限制,对肩关节前脱位患者的生活质量带来严重不良影响及危害,需要选取合理方法对肩关节前脱位患者开展积极治疗,改善其症状。回顾性对比分析了我院骨伤科2009年12月—2017年12月266例肩关节前脱位分别采用“牵腕蹬肩法”与“手牵足蹬法”闭合复位治疗的疗效。报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料牵腕蹬肩组 166例患者:男90例,女76例;年龄16~89岁, 平均年龄 40.2岁;锁骨下型63例,喙突下型58例,盂下型45例;合并大结节骨折39例。手牵足蹬组 100例患者:男55例,女45例;年龄18~80岁, 平均年龄 39.6岁;锁骨下型35例,喙突下型36例,盂下型29例;合并大结节骨折27例。2组患者一般资料比较无显著差异。

1.2 诊断标准经临床X线检查等确诊存在肩关节前脱位。

1.3 纳入标准1)患者存在肩关节前脱位且为新鲜脱位;2)患者配合性良好;3)患者依从性良好;4)患者无血管神经损伤。

1.4 方法

1.4.1 治疗方法手牵足蹬组:患者仰卧,术者立于患侧,同侧脚跟顶住患者腋窝,手握患侧腕在外展位持续、均匀对抗牵引约5 min,继而屈肘、内收、内旋,并利用足跟为支点的杠杆作用,将肱骨头挤入关节盂内,当有回纳感或弹响时,复位完成[1]。牵腕蹬肩组:患者仰卧,术者立于患侧,手握住患腕,顺患肢弹性固定的轴向持续稳妥牵引1 min后,渐将患肢上举外展至135°位,双手握住患腕,反侧足蹬于患肩上对抗牵引,约3 min后,轻轻地将上臂缓慢内收内旋,当有回纳感或弹响时,复位完成[2]。复位后均患侧屈肘,前臂内收、内旋位悬吊固定2周。复位示范见图1。

图1 复位示范图

1.4.2 观察指标观察2组患者的复位成功率、肩关节功能恢复时间、疼痛VAS评分[2]、肩关节功能UCLA评分[3]、临床疗效[2]、并发症等。

1.4.3 疗效判断标准治愈:经X线复查肩关节位置复位良好,没有出现骨折;未愈:不满足治愈标准。

1.4.4 统计学方法数据资料均录入到SPSS 21.0软件中分析,以率(%)和(均数±标准差)表示计数资料和计量资料,开展χ2检验与t检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组患者肩关节功能恢复时间比较牵腕蹬肩组166例患者均随访半年,肩关节功能恢复时间平均4.9周。手牵足蹬组100 例患者均随访半年,肩关节功能恢复时间平均5.1周。2组患者肩关节功能恢复时间经对比,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 2组患者肩关节功能恢复时间比较 (例,

2.2 2组患者复位前、复位后VAS评分比较牵腕蹬肩组166例患者的疼痛评价:复位前VAS评分平均7.2分,复位后VAS评分平均0.6分。手牵足蹬组100 例患者的疼痛评价:复位前VAS评分平均7.1分,复位后VAS评分平均0.7分。牵腕蹬肩组患者和手牵足蹬组患者复位前、复位后VAS评分经对比,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 2组患者复位前、复位后VAS评分比较

(例,

2.3 2组患者肩关节功能恢复 UCLA评分比较牵腕蹬肩组166例患者的肩关节功能恢复 UCLA评分:76例无骨折合并症者均达到优;90例合并骨折者,72例达到优,18例达到良。手牵足蹬组100 例患者的肩关节功能恢复 UCLA评分:无骨折合并症46例中44例达到优,2例达到良;54例合并骨折者,40例达到优,14例达到良。牵腕蹬肩组患者和手牵足蹬组患者肩关节功能恢复 UCLA评分状况经对比,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 2组患者肩关节功能恢复 UCLA评分比较 (例)

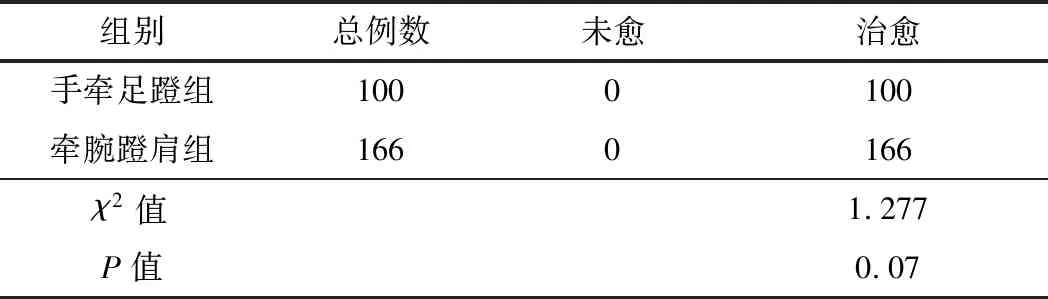

2.4 2组患者临床疗效比较牵腕蹬肩组166例患者经临床疗效评价均治愈,无未愈患者。手牵足蹬组100 例患者经临床疗效评价均治愈,无未愈患者。牵腕蹬肩组患者和手牵足蹬组患者的临床疗效经对比,差异,无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 2组患者临床疗效比较 (例)

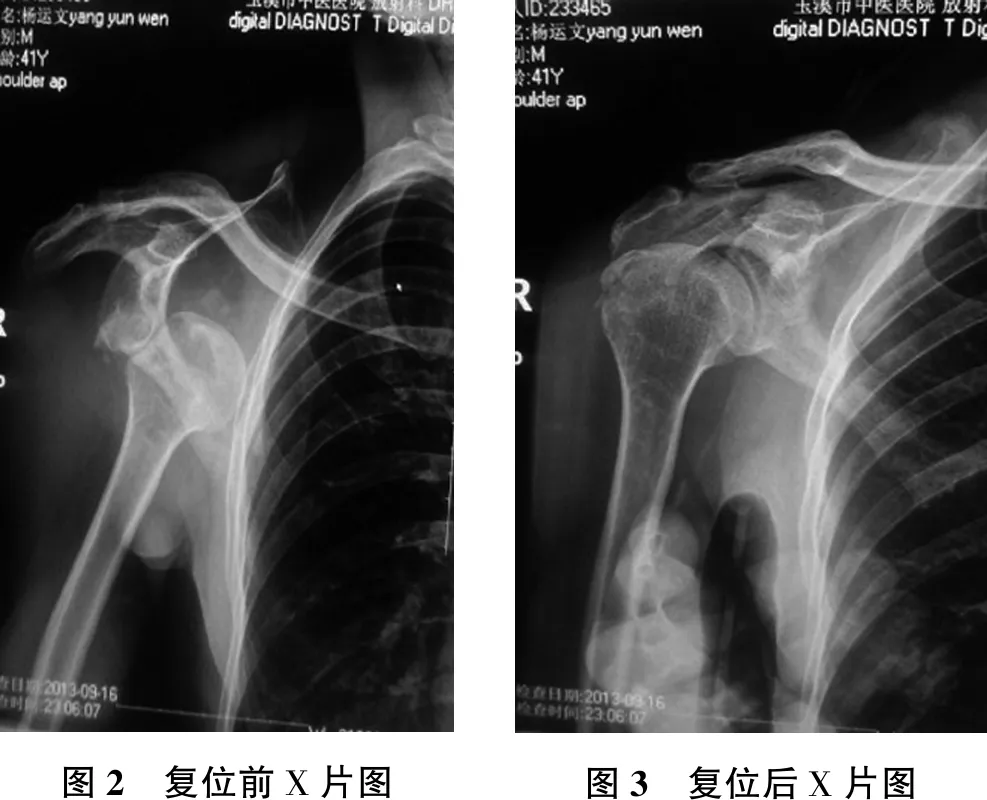

2.5 2组患者复位成功率比较牵腕蹬肩组166 例患者中,1 次复位成功163例患者,余3例患者尝试“手牵足蹬”法也失败,改在静吸复合麻醉下“牵腕蹬肩”法成功。手牵足蹬组100 例患者中,1 次复位成功89例患者,余11例患者在静吸复合麻醉下复位成功7例,仍有4例患者无法复位改用“牵腕蹬肩”法成功。牵腕蹬肩组患者1次复位成功率为98.2%(163/166), 手牵足蹬组患者1次复位成功率为 89.0%(89/100), 牵腕蹬肩组患者和手牵足蹬组患者1次复位成功率经对比差异明显,牵腕蹬肩组患者以上指标更高,(P<0.05)。见表5。复位前后X片图见图2、图3。

表5 2组患者复位成功率比较 (例,%)

图2 复位前X片图图3 复位后X片图

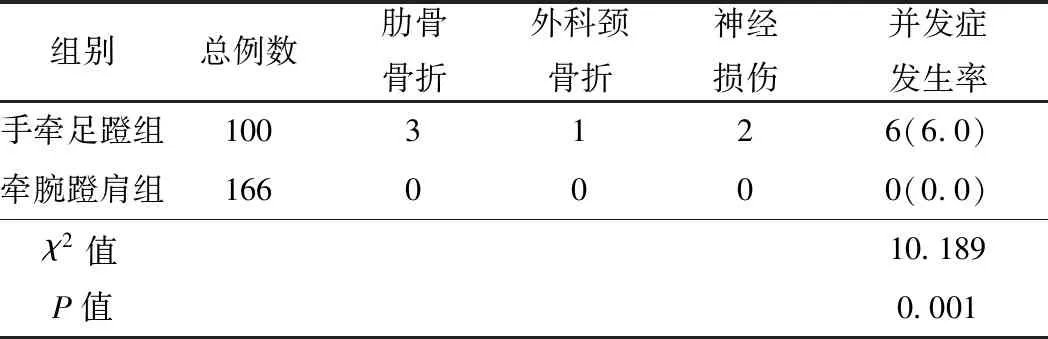

2.6 2组患者并发症发生率比较牵腕蹬肩组166 例患者中,无患者出现神经损伤、肋骨骨折、外科颈骨折等并发症; 手牵足蹬组100例患者中,并发肋骨骨折患者有3例。并发外科颈骨折患者有1例,并发神经损伤患者有2例, 牵腕蹬肩组患者和手牵足蹬组患者并发症发生率经对比差异明显,牵腕蹬肩组患者以上指标更低(P<0.05)。见表6。

表6 2组患者并发症发生率比较 (例,%)

3 讨论

肩关节脱位是一种常见疾病,约占全身关节脱位的40%以上,且多发生于青壮年人,男性多于女性;其中前脱位约占肩关节脱位的95%以上。大多数肩关节前脱位是在肩关节处于外展、外旋位,再受到直接或间接暴力作用,使肱骨头向盂下滑脱,形成肩胛盂下型脱位,继续滑至肩胛前部成为喙突下型或滑至锁骨下成为锁骨下型。肩关节脱位时大结节受到冲撞,常伴大结节骨折[4];脱位后暴力继续作用可并发外科颈骨折。

关节复位总的原则为“按其原路返回”,肩关节脱位的复位方法非常多,诸如《普济方·折伤门》之拔伸足蹬法,唐·蔺道人《仙授理伤续断秘方》之椅背复位法,清·胡廷光《伤科汇纂》之拔伸拖入法和膝顶推拉法等方法在肩关节脱位的治疗中使用率较高。现尚无某一种方法能对所有脱位进行复位[5]。“手牵足蹬”法是最为普遍使用的复位方法。国内还有“上举内收旋转患肢复位法”[6]“零度位法”[7~10]“上举牵引回旋法”[11]及“牵腕蹬肩法”[2]等,是肩关节复位方法很好的补充。“牵腕蹬肩法”原来是专为盂下型肩关节脱位设计,对盂下型肩关节脱位有极好疗效[2]。我们考虑肩关节前脱位另外2型均为盂下型发展而来,复位方法也可一脉相承,故推广应用到全部肩关节前脱位。

“牵腕蹬肩法”不同于传统的“手牵足蹬法”(Hippocratic 法),后者用足蹬于患者腋下,通过足蹬手拉对抗牵引, 以足跟为杠杆支点, 将肱骨头撬入关节盂。适用于锁骨下或喙突下型肩关节脱位,对盂下型肩关节脱位不够满意,容易发生肱骨上端骨折、肋骨骨折等并发症[12]。“牵腕蹬肩法”对于锁骨下型、喙突下型或盂下型肩关节脱位均很满意。利用双手握住患肢腕部,反侧足蹬于患侧肩上作135°顺势牵拉,此时肩周肌群和关节囊裂口松弛, 避免肩袖肌腱扭曲,导致肌张力升高妨碍复位。以很小的作用力就能达到复位,是一种科学、便捷、省力的复位方法。

本文相关数据显示,牵腕蹬肩组患者和手牵足蹬组患者肩关节功能恢复时间、复位前及复位后VAS评分、肩关节功能恢复 UCLA评分状况、临床疗效经对比,差异无统计学意义(P>0.05),牵腕蹬肩组患者1次复位成功率明显高于手牵足蹬组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。充分表明手牵足蹬法、牵腕蹬肩法应用于肩关节前脱位患者临床治疗中均可以获得良好效果,可以促使肩关节前脱位患者的肩关节功能尽快恢复,减轻肩关节前脱位患者的疼痛状况,获得比较高的临床治愈状况,而且,和手牵足蹬法相比较,对肩关节前脱位患者采取牵腕蹬肩法的效果更优,可以显著提升肩关节前脱位患者的1次复位成功率,存在重要应用价值。

根据7年来266例肩关节前脱位临床资料的总结分析,牵腕蹬肩组166例无神经损伤、骨折等并发症, 手牵足蹬组100例并发肋骨骨折3例、外科颈骨折1例、神经损伤2例,牵腕蹬肩组优势明显。 我们认为牵腕蹬肩复位法适用于所有肩关节前脱位,对盂下型肩关节脱位特别适宜, 相较手牵足蹬法,牵腕蹬肩法对抗力作用在肩上,不易造成肋骨骨折、外科颈骨折,也不会造成腋下神经血管束损伤,能最大限度避免医源性损伤,对高龄骨质疏松兼有胸肋损伤者尤其适用,是整复肩关节脱位的一种好方法。