权力、身体与性别:中国近代女性学校体育实践

2019-04-26潘丽霞

潘丽霞

(山东师范大学 体育学院,山东 济南 250014)

自尼采、德勒兹将西方哲学史上身体与意识对立的局限打破,并对身体进行重新定义以来,身体问题成为社会学的研究重点。人类的身体早已打破自然性存在状态,被卷入各种社会领域,在一定程度上是社会秩序或社会关系的体现。权力关系总是试图控制或改造身体以表达某种信号或完成某项任务,身体已成为一种高度限制的表达媒介,只能以特定的方式活动。近代学校女性身体也受到各种权力的控制与干预,从而形成独具特色的近代女性学校体育实践。以往众多研究多从体育运动史层面解读近代女性学校体育实践的发展,忽视了身体本身也是解读女性学校体育实践的重要文本,鲜有专门从权力规训角度研究近代女性学校体育实践的成果。为此,本文主要撷取福柯的规训权力理论,立足于历史学科,兼用身体哲学、文化学等理论与方法,对权力演绎下的近代女性学校体育实践进行研究,期待透过历史结构限制与国家需求赋加下的学校女性运动身体的生成,更清晰地认知女性体育发展背后的权力影响因素,从而深入探究女性体育发展规律,揭示其发展的必然性,为当代女性体育发展相关政策的制定和女性体育健康、可持续发展提供借鉴。

1 近代权力规训与女性身体构建的契合:近代女性身体的国家化生成

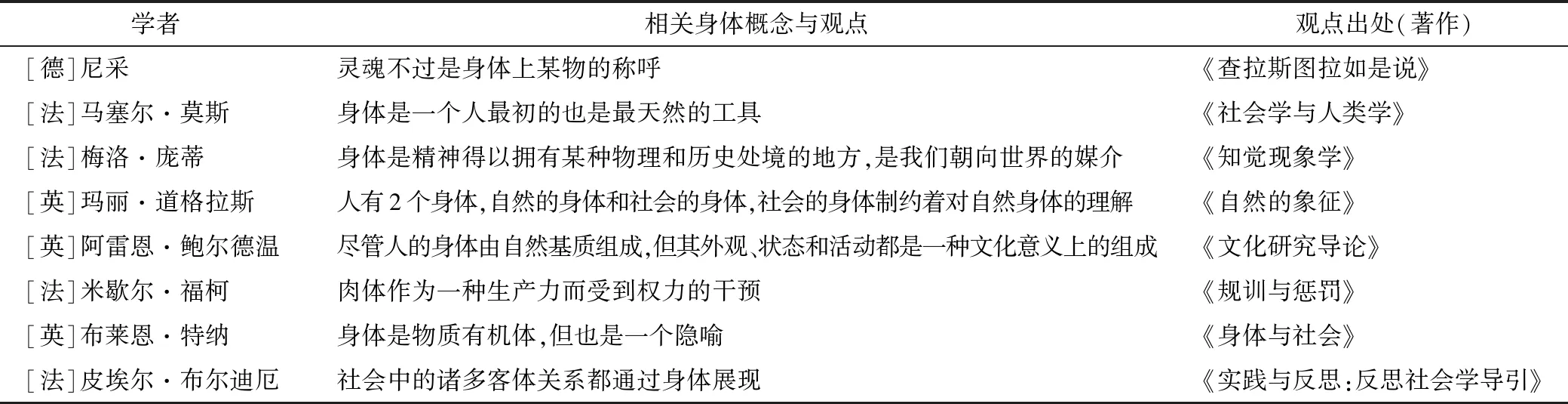

1.1 身体与权力的认知有关身体的思想由来已久,且注定与灵魂问题的探讨对应展开。从苏格拉底、柏拉图至20世纪之前,身体多处于贬抑或忽略的阴影中,经笛卡尔直到黑格尔,都是从二元对立的角度讨论身心关系或问题,身体的论述更多是为了证明灵魂的存在与高贵。柏拉图认为,身体是灵魂的桎梏或牢笼,阻碍人们获得理性认知。笛卡尔的经典名言“我思故我在” 深刻而形象地传达出他的思想:灵魂和身体完全是分离、对立、异质、不相干地存在,使身体从哲学研究中隐退。从尼采开始,身体与灵魂二元对立被颠覆,开启了一条身体转向路径——“以身体为准绳”,为身体重回生存中心和哲学研究中心奠定了坚实的基础。其后众多学者的身体研究开始超越灵魂/身体二元对立的概念,将身体纳入人文社会科学研究领域中。如法国学者马塞尔·莫斯、梅洛·庞蒂、皮埃尔·布尔迪厄和英国学者布莱恩·特纳等,多在反思身体与灵魂的二元论的基础上,对身体的属性、身体与社会、身体与思想、身体构建等方面展开有益的探索,并发表了一系列经典观点 (表1) 。不难看出,学者们在身体问题研究中开始融合更多学科的知识与方法,并不断拓展研究视角,越来越关注社会和文化构建的身体,越来越强调自然身体背后隐含的巨大文化与社会意义。对于米歇尔·福柯而言,他对身体的研究并未停留在社会建构层面,而是进一步推向了政治层面,开始了身体政治学探索,从生物性的躯体出发,具体阐释权力作用于身体的运作模式。

表1 身体的相关概念与观点

自社会产生之日起,权力就成为人类行为的焦点,各个领域的思想家们对其进行的研究也从未间断,并在权力的定义、来源、载体、运行方式等方面均有着较为成熟的论述。社会由交错复杂的权力网络构成,既有政治的,又有经济的,既有国家的又有社会的,任何其中之一都不能涵盖身体权力;因此,贯穿于身体构建或规训的复杂权力及其表现形式应该从宽泛的内涵进行理解。其是指一种改变他人状态的能力,而且作用于身体的这种能力不是简单分层与分系统的存在,而是盘根错节、难分难解的;作用的途径或方式也是多种多样,权力效用又可以表现为广泛性、深入性、权威性和弥散性等多种特性的存在。当然,作用于身体的权力也不是固定和可量化的,会随着历史情境的改变而发生变化。身体塑造这一观念被不断认同以来,学者们更为重视参与身体塑造的权力因素的研究,如米歇尔·福柯、皮埃尔·布尔迪厄等,其中米歇尔·福柯权力理论贯穿身体理论始终,典型代表作有《规训与惩罚》《疯癫与文明》《性史》等。他认为权力普遍存在于人们的日常生活中,是无处不在的复杂实体,并在此基础上论述了权力作用模式,对分析作用于女性身体的繁杂权力关系及转化提供了很好的途径,并得到广泛应用,为探索社会变迁背景下的女性体育发展提供了崭新的切入点。

1.2 权力规训下的女性身体米歇尔·福柯的权力/身体论从社会建构的出发点探讨身体形成的主体性问题,分析规训身体的各种社会力量,强调身体形成过程中时刻存在的权力因素的重要性,认为规训权力是作用于身体的一系列目标和程序等组合而成的一种特殊的技术手段和权力类型[1],为分析复杂多变的权力关系及其影响下的身体转变提供了一种极好的方法。既然人的身体是可被改写的,为了使身体合乎规范并成为驯服而有用的东西,权力会对身体进行各种改造与惩罚。米歇尔·福柯为了更清晰地展示权力对身体改造和惩罚的具体作用方式,以权力—身体—知识的三维关系作为切入点进行分析,认为权力和知识在互相内化中,通过精妙、不易觉察和逐渐内化的方式而介入人身体的构建[2],从而实现对身体的控制,并在《规训与惩罚》中展示了规训权力得以实现的技术支撑系统(图1)。

图1 权力的技术支撑结构流程[3]Figure 1. Technical support structural process of power

当然,权力和知识也不是一成不变的,而总是处在变化过程中的一种状态。因此,人的身体是不同时期权力和知识铭写的历史存在,既是权力运作的载体也是其构建的产物,不同历史时期规训身体的主导权力有所不同,权力在具体情境中的实践逻辑、运作机制和策略等同样存在差异,所以对身体的解读应放置在具体的历史与社会背景中进行。相较男性身体而言,女性身体历来都是权力规训的主战场,受到更繁多而复杂的权力控制,总是在全景敞视的场域之中被物化和支解,是无处不在的知识文本和权力话语建构的入口。不同时空的女性身体都难以逃脱权力的支配,权力总是通过某种知识和话语、以科学的名义规范着女性的身体,多元而具体,只不过作用形式和程度存在些许差别。无论是土著女人采用特殊扭腰“步态”走路的样子,还是我国古代的缠足、束胸及今天的隆胸、整容,无不体现着权力对女性身体的规训。

1.3 近代女性身体的国家化生成在讨论近代身体演变时,民族国家的兴起、国民与国家关系的重新建构是必须重视的历史形势与现实存在。民族国家在19世纪初的竞相崛起是决定近代身体生成的一个重要趋势。鸦片战争失败后的赔款割地、甲午战争落败后的割让岛屿等事件对中国造成了巨大的政治、经济、军事和心理冲击,不但使国权概念获得前所未有的重视,而且令政府与各界知识分子都体悟到国人身体的病弱状态,以及身体改造对国家生存的关键影响。“其人皆为病夫,其国安得不为病国也”[4]、“苟民力已苶,民智已卑……莫之能行”[5]等论调都在强调身体的存在价值,国民身体状况已成为国权兴衰存亡优先考量的因素。此后的几十年间,军国民和新文化运动等对人身体的改造实践一直持续不断,国民身体成为军国民教育的重要内容,“鼓民力”呼吁禁缠足恶习、锻炼身体以形成强健体魄等一系列身体改造运动不断开展,均希望通过身体的改变达到强大民族和重振中国竞争力的目的。这些身体改造运动不仅超越了种族和阶级,也超越了性别,不仅将男性身体赋予传统社会劳役和赋税之外的国民职责,而且也将女性身体赋予家庭以外的国民任务,逐渐重构女性国民与国家的关系,女性身体的国权化观念也开始诞生。

国家对女性身体征服和收编在当时的身体论述中清晰展现,如“母健而后儿肥”[6]、“天下兴亡,匹妇亦有责焉”[7]、“有了强健的体格……才能担负起这救国的责任!妇女同胞们,可不努力吗?”[8]。政府与社会知识分子以民族国家为本位,从国权的角度重新审视女性的身体价值,女性身体被赋予国民责任而进入新的历史发展阶段。近代是中国历史上女性身体改造最为激烈的时期,女性身体层面的革新成为这个时代一个重要面向。国家试图更多地干预女性身体的构建,随之开展了大量有关女性身体改造的活动,除了为强国保种而倡戒缠足外,为塑造国家化女性身体的学校体育实践也得以重视与发展。

2 权力对女性身体的话语规训:近代女性学校体育实践的话语倡导

米歇尔·福柯认为,权力和知识是相互指涉的共生体存在。权力制造知识,知识产生权力或是某种形式的权力表达,二者具有密不可分的内在关联。权力使知识具有合法性的同时,知识也使权力有了合理性,并为权力实践提供话语场域。人作为知识的主体,其存在和生活方式都会或自觉或被动地介入知识与权力的互构过程中,并逐步按照其所需要的模式而改变,包括身体的改造。知识与权力的共生关系及对身体规训作用发挥离不开话语的构建。话语不仅是一种社会文化符号,也是语言和文本,更是一种社会实践。借助权力和知识直接参与到社会关系的构建中,不断地保障或巩固着规训权力的运行,塑造着人们的行为和思维方式。权力不断地催生出新的知识支持话语,以此达到长期共同控制的目的。社会主流话语对女性学校体育实践的大力倡导很好地展示着这种话语规训。近代女性学校体育实践的主流论述作为改造女性羸弱身体的话语权力与知识宣传,为女性学校体育实践发展创造了良好的舆论环境。除了戒缠足、放天乳等身体改造运动,和身体密切相关的学校体育实践被当做女性身体改造的重要途径和规训技术,成为国家和社会广泛关注领域并被积极宣传和倡导。与之前不同的是,其知识宣传点是增强国力、强国保种。

女性学校体育实践的基础是女性教育的发展。清末维新派从富国强兵和保国保种的角度大力倡导女性教育救国,认为“开办女学以翼中国自强本计”[9]184、“女学……关系强国强种昭然若揭”[9]379、“妇学是天下兴亡强弱之大源”[10],欲保国需要兴女学。近代报刊成为其思想流派的重要宣传工具,不仅《申报》《万国公报》等知名报刊对女性教育问题专门探讨,女性自撰刊物也成为倡导女学的良好渠道,《女界钟》《女子世界》等均刊文强调兴女学、普及女子教育。1904年《女子世界》专门刊登一篇文章——《论中国女学不行之害》,从个人和国家等角度阐述中国女学不兴之弊端。这些主流论述在对女学大力提倡的基础上,进一步明确了学校体育实践对于女学教育和国族的重要性。女性体育思想是蔡元培教育思想的重要组成部分,他不仅大力推行女性教育,而且积极倡导女性平等参与学校体育活动。1917年蔡元培在“爱国女校之演讲”上提出“夫完全人格,首在体育”的学校体育观[11],重视女性体育对促进女性全面发展和国家兴盛的重要作用。

凡此种种的话语和知识议论涌现在当时政府倡导的知识论域中,无不大力强调矫正女性身体病弱状态、强种保族的首选是体育,女性教育应以体育为第一义。“我们首先要注意到室内的柔软体操及室外运动的练习的种种,以后的看护,童子军义勇军等的服务,国中种种,都能显出妇女的精神和健康”[12]。“体操既可以强筋骨、怡性情,又可以强种保族,所以,体操运动是学校课程不可或缺的,而且女性体操更为重要”[13]。国家危难之际,女性身体承担着延续种族和保家卫国的国家责任,学校体育实践由于能够直接而迅速地塑造国家所需的女性身体而被凸显与推进,并被纳入了国家政治层面的需求。由此,女性学校体育实践不只是个人文化行动,也是承担着国家时代性需要与决定性政治意义的行为。国家借助社会主流话语大力倡导女性学校体育实践,成为促进其发展的重要推动力。

3 权力对女性身体的实践规训:近代女性学校体育实践的开展

3.1 作为身体规训途径和技术的女性学校体育实践全面展开学校场域是女性身体规训的重要场所,是国家权力对女性身体规训由话语进入实践层面的场域,充分展现着知识和话语等共同构成的身体规训手段与机制。学校场域中的女性体育实践在近代女性身体规训中扮演着重要的角色。为了制造更符合国家所需要的女性身体,政府努力完善学校体育制度推动女性学校体育实践发展。近代女子学校中的体育课堂、课外活动和运动训练、竞赛等一系列体育活动形式得以全面开展,男女同校的女性也同样广泛参与各类学校体育活动。

1902年女塾成立之初,所列的正课中就有体操科。1903年政府拟定的学堂章程规定不同学生年龄开设有所区别的体育教学内容。1907年颁布的女子学堂章程对女子学堂体操科的开展提出明确要求,规定体操科为女子初等小学堂和高等小学堂的必修科目。当时的清朝政府不但颁布了统一的学制章程,同时也宣布了通行全国的教育宗旨,贯穿女性学校体育实践始终。1906年学部拟定的5项教育宗旨之一为尚武,要求体操科必寓军国民主义,其目的不仅是促进学生身体发育,还要整顿学生纪律。女生体育课堂内容的设立也体现了尚武这一指导思想,学部规定女生体育课堂的主要内容是普通体操和游戏,强调高年级的女生以兵式体操严整纪律。在“体操科”时代,兵式体操不仅是男生体育课堂的教学重点和主轴,在女学堂也蔚然成风,而且为了推动女生练习的积极性,经常召开大会展示兵操训练成果[14]。20世纪20年代后,随着学校体育活动的日益发展,女生体育教学内容不断丰富,兵式体操不再一枝独秀,篮球、排球等运动逐步进入学校体育课堂,以体育制度化或格式化方式使女生接受集体身体改造的课堂活动全面展开。

学校体育不仅运用体育课堂教学改造女性身体,还利用其他多种形式共同达成目的。体育课堂之外的早操、课外活动、体育训练与竞赛等成为塑造女性身体的重要辅助路径,也是完善女性学校体育制度的重要环节。最开始众多女校鼓励学生每天参与适当的课外体育游戏活动,并没有强制性要求。1918年之后受体育救国观念的影响,众多学校开始强制性地规定学生参与课余运动,如浙江处州中学规定每周一、二、五下午课后为学生运动实践,全体学生务必投身操场,不准逗留教室[15],从而推动女生广泛而规律地参与到课外体育活动中。

学校体育课堂与课余体育活动的普遍开展使女性学校体育实践更为活跃,促进了女性学校体育运动的竞技性发展与学校的重视,组建女子运动队成为学校时尚活动。女性不但与男性平等地参与到体育课程与课外活动中,也逐渐进入以往由男性操控的学校竞技体育场域。校园内到处可见女运动员训练的情景,学校场域内女性体育竞技水平大大提升,学校之间开始制度化的体育交流,或表演性或友谊性的比赛逐渐增多,大规模运动会也出现了女性运动员的身影。1916年上海校际运动会中开始有女子网球和篮球的表演赛,其后更多的女性体育项目成为运动会内容。女性学校体育训练与竞赛的开展在进一步强化女性身体改造的同时,也成为一种向社会展示女性身体改造成果的重要途径。

3.2 女性学校体育实践中的身体规训手段:层级监视、检查和规范化裁决在学校体育实践的规训背景下,女生不仅要求参与体育课堂、课外活动及运动竞赛等活动,而且其参与活动过程也时刻处于层级监视中。1913年竹荫女校制定的“操场规则”要求学生做操时不得嬉笑、游戏,勿任意奔跑和高声喊叫。安庆女中早操活动要求每个人都在规定的位置整齐地做操,体育教师站在台上,校长、教务主任和训育先生在旁边来回走动,以共同监视学生的早操练习情况。操毕,各班级指导员还要点名考察早操出勤率[16]。振华女校规定体育课外活动要有年级组长领导、教师督查。由此种种体现了层级监视无处不在,从校长到教师和体育委员,都对女生学校体育行为的偏差、体育活动干扰行为等进行监视规范,女性运动的身体时刻处于这种层级监视之下。

规范化裁决和检查也是规训手段的重要内容。规范裁决是指在规训场域内设定一整套相应的奖惩制度,并依据一定的标准对身体的各种行为进行或肯定或否定地奖罚。检查是一种结合层级监视和规范化裁决、对身体行为进行分类、定性的检视制度。规范化裁决和检查的目的都是保障规训权力良性运作,以改造出更符合要求的身体。为了保证学校体育实践对女性身体规训目的更好达成,除了层级监视,规范化裁决与检查也是必不可少的手段。

女性学校体育实践中除了正面的规训引导,还以严格的学校体育考核方式裁决和讨伐那些羸弱的女性身体。松江女中将体育课、早操和课外活动全列入体育成绩,体育成绩采取综合的考核方式,并制定详细的标准,如体能成绩占50%,运动出勤率20%,运动努力20%,体格健康占10%[17]。上海复旦大学和振华女校均规定要厉行体育及格标准,凡是体育不及格的学生,即使其他所有学科及格也不能升级或顺利毕业[18]。除此之外,有的学校还对考核内容与频率一并明确规定。如上海中学依据学生的身高和体质量,提供适当的运动标准,规定每位学生必须学习一种运动项目,每个月考核1次[17];振华女校要求每个年级每星期至少1次40 min的课外运动,并要求教师督查考核。由此国家权力在学校场域内形成了规范女性运动身体的严密网络结构,通过层级监视、规范化裁决和检查等手段直接而顺利地训练和控制女性身体。

3.3 女性学校体育实践中的身体规训机制:空间与时间时间和空间因素是众多哲学家关注的内容。吉登斯结构化理论认为,生活在客观世界的人必定受到客观性因素的影响,时间和空间作为客观性因素的主要组成部分,是分析人的行为时不可忽略的存在。皮埃尔·布尔迪厄也对时间和空间问题进行过深入探究,发现时间参与到人类实践的建构中,并赋予实践以顺序的形式和意义,社会空间也充满权力关系[19]。因此,时间和空间从来都不是中立的,都表现着其阶级性或其他内容,并一直成为社会斗争的焦点[20]。

米歇尔·福柯更多地从规训的视角探究权力和空间的作用机制,认为权力借助空间发挥作用,空间被有目的的用来改造和控制人的身体,可以因为人的行为而产生质性的改变,身体行动可以将物理空间改变成一个富含政治教化和文化意涵的斗争场域、一个权力与知识运作的场域、一种权力展现的过程与结果。意味着谁能掌握空间内容的具体部署,谁就能夺得规训的主导权。体育场域空间也同样不是中立的,由于体育实践空间部署权的不同而具有性别属性。

女性在历史上向来被排斥或局限于一些体育空间。古希腊的体操馆和体育馆只允许男性使用,女性是禁止入内的,大型运动会场所同样禁止女性前往。中国传统社会中的女性更多的局限于庭院中参与体育活动。中国近代女性学校体育实践作为一种规训技术,透过女性身体的介入、记忆,使女性身体与学校体育空间建立了特定关系或联结,将学校体育空间变成一个国家和个体身体博弈的场所,成为教化、规训女性身体的绝佳场域,具有了特定的存在意义。强国保种的目的使国家注重并掌握着女性学校体育空间内容的部署。为了强化国家对女性身体的监控和管理,政府制定相应的学校体育制度以保障女性学校体育参与的权力与可能,重新构建女性体育空间,促使女性广泛地参与到学校体育实践中,有机会和男性一样进入学校操场、体育场馆等体育空间运动。女性运动空间呈现出敞开性和去蔽性的特点,打破了之前体育空间的社会性别秩序,推动女性身体向公共空间延伸,改写着女性体育发展的边缘化状态。

钟点时间成为中国近代学校场域改造女生运动身体的主要计时策略。在学校空间中,时间会因为学校教育活动需要被划分为不同时间段,进而学校可通过一定排序的时间段将学生身体置入被管理和控制的过程中。学校时间划分利用得越精密,越能提升其规训身体功能的效率。同样,学校体育时间划分利用得越充分,持续规训女性身体的功能越得以发挥,规制着女性学校体育实践的落实与走向,成为考察女性学校体育实践的有效手段。

《奏定学堂章程》按照钟点将女性体育课的时间进行了明确安排,规定小学堂各年级每周3 h体操课,中学堂各年级每周2 h体操课等。由此依据精密时间而参与体育运动中的女性身体自然成为可以计算的对象,学校体育正课时间成为改造女性身体的重要策略。其后,随着学校体育制度的不断完善,学校对女生课外体育活动和运动训练时间、体育活动请假制度和请假考核的规定等也做了进一步明确的规定,对女性运动时间规范的更为严谨。在这种精准时间的计算下,一个以秩序、效率和强种卫国作为趋向的女性身体不断构建。当然体育场域内女性身体时间化并不是始于近代学校场域,在传统社会的体育场域内女性身体也同样被时间化控制着,但更多限于大致时间轮廓的规范,如只能在固定的节假日才能外出参与体育活动。相比较而言,近代学校场域通过女性体育实践对女性身体进行精确、细化的计算,从而更好地塑造国家所需的女性身体,也清晰地反映着国家权力和女性运动身体之间复杂的互构关系。反之,国家权力将时间嵌入在女性学校体育实践中,在强化国家对女性身体控制的同时,也推动着女性学校体育实践在时间维度方面规范化与制度化的发展,推动女性学校体育制度的完善,进而为女性学校体育参与提供有力的制度保障。

4 结束语

中国近代女性学校体育实践和权力规训相辅相成,在互构中前行。国家权力利用女性学校体育实践达成了规训女性身体、女性身体国家化生成的目的,女性学校体育实践借助国家权力规训得以快速发展。人类的历史就是身体的历史,社会权力关系可以在身体发展史上得到体现[21]。近代学校女性运动身体展现了国家规训机制以一种前所未有的效率模式在女性身体上实施。国家权力通过女性学校体育实践这种高度情景化的身体发展模式,把学校女性身体纳入国家权力控制的轨道,使其不再仅属于个人或家族,而呈现出身体民族化、国家化特点,从而使国家对女性身体的规范、控制和改造达到了前所未有的程度。

同时,近代女性学校体育实践作为国家规训女性身体的重要途径和技术,得到了高度重视与积极推进。国家权力不仅成为推动女性学校体育实践前行的主导力量,而且规定着女性学校体育的发展方向和范围;不仅完善了女性学校体育组织形式和规范了运动时间,而且突破了女性体育空间权限,重构了体育空间的社会性别秩序,从而共同改善着女性体育边缘化的地位。尽管在近代女性身体国家化背景下的女性学校体育实践得以肯定、倡导和快速发展,但也应看到暗合了“强国保种”的女性学校体育实践是一种应着亡国压力而来的女性身体改造活动。特殊历史时期与特殊国家需求背景下,女性学校体育实践与国家命运产生着更密切的关联,使女性身体获得一定自由和解放的同时,也面临着异化女性身体的境况,导致女性运动身体国族化印记凸显、身体参与主体意识缺席等,在一定程度上消解着近代女性学校体育实践的真正目的与意义。