网络健康信息搜寻行为研究

2019-04-25蒋贞阳魏鹏程

王 睿 蒋贞阳 魏鹏程 李 泽

(南京医科大学康达学院临床医学部 (1南京医科大学康达学院药学部 连云港 222000连云港 222000)2贝尔法斯特女王大学药学院 英国贝尔法斯特 BT12 6BJ)

1 引言

健康信息一般是指大众身心健康、疾病、营养、养生等方面的信息。健康信息搜寻行为(Health Information Searching Bechavior,HISB)则指针对具体事件或情境,用户在获取、澄清或理解与健康相关知识或信息的过程中表现出来的语言或非语言的行为[1]。网络作为一种方便、快捷、低成本、高效率的信息搜索方式,迅速发展成为大众健康信息搜寻的重要渠道。然而网络上存在大量未经筛选或过滤的信息,容易引发焦虑心理或浮躁情绪[2],导致网络疑病症的产生。本文结合网络疑病症分析网络健康信息搜寻行为(Web Health Information Searching Behavior,WHISB)的影响因素。

2 对象与方法

2.1 对象

累计发放网络调查问卷341份,共筛选有效问卷321份,有效问卷率达94.1%。受调查对象主要来自江苏省(约76.4%)。其中男女比例为144:177;18岁以上成年人占比96.573%;大专及本科以上学历占比65.421%。

2.2 方法

整合国内外学者对于网络健康信息领域的研究成果,结合应用心理学与认知心理学的量表设计问卷并加以修订,采用网络问卷的形式进行。问卷共计25题,分别对生理、心理、社会、认知4个部分进行调查。其中频率相关部分共5题,采用4点计分法,测试者根据自身情况选择符合描述的程度:1=从不、2=有时、3=经常、4=总是。得分越高者表明出现WHISB行为越频繁,调查结果录入SPSS 20.0统计软件做数据处理与分析。

3 结果

3.1 性别

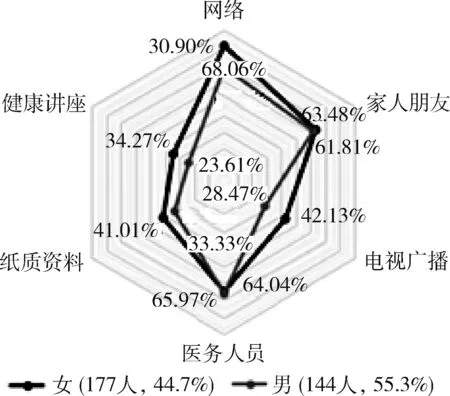

研究表明女性对使用互联网搜索健康信息的影响最大[3]。女性使用网络获取健康信息的频率(M=5.3)相对男性(M=4.8)较多,与先前的研究相符。较多的女性将网络、电视广播、健康讲座作为获取健康信息的途径,见图1。但并没有出现对网络信息过度依赖的现象(P<0.05)。

图1 不同性别获取健康信息途径

3.2 学历

学历在一定程度上代表人的受教育程度,不同阶段的教育对于个人思想有着较大影响。调查结果显示,学历较高者大多会通过网络(82.3%,P<0.01)、报纸期刊(46.4%,P<0.01)、家人朋友(71.29%,P<0.01)、医务人员(69.28%,P<0.01)获取健康信息,见图2。途径较为丰富,相应的此类人群WHISB频率普遍较高(M=5.4,F=4.315,P<0.05);而学历较低者搜寻途径相对单一,搜寻频率相对较低。同时还发现不同学历人群对于个人健康的关心程度不尽相同,虽从调查结果来看,在问题“我担心自己的健康”中表现出类似倾向,即大部分人都表示偶尔会担心个人健康;但高学历人群更加担心个人患有严重疾病的概率颇高(21.9%,P<0.05),会更倾向于严重的解释(20.5%,P<0.05),表示“即使搜到的健康相关信息让我担心,我也会继续搜索”(39%,P<0.05),有41.0%的人表示“当症状相符时,我会觉得自己得了此病”;学历较高者大多表示相信医生的诊断(61.9%,P<0.01),这与接受良好的高等教育、健康素养较高密切相关[4]。

图2 不同学历获取健康信息途径

3.3 专业

调查发现医学生当身体不舒服时首先会选择学校医务室(51.5%,P<0.05)的比例远高于其他专业,选择医务人员与纸质资料的分别占16.7%(P<0.01)和30.3%(P<0.01),远低于其他专业。然而医学专业的受访者WHISB频率(M=6.77,F=3.039,P<0.05)远高于其他专业。医学生因在接受特定医学教育的前提下健康素养有一定程度的提高,出于学习或健康的考虑,更加主动地搜寻健康相关信息,换言之也将对自身症状产生更强烈的心理意识、焦虑、担忧等[5]。

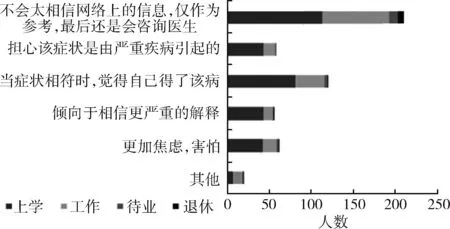

3.4 工作环境

不同工作、生活环境对于WHISB有较大影响,见图3。调查处于学生阶段的178人(55.4%)、社会工作的120人(37.4%)、待业或退休的23人(7.2%),发现已经工作(M=5.18)和处在学生阶段(M=5.28)的人群WHISB平均频率较相近;频率分布有差异,学生高频率与低频率所占比例都大于已经参加工作的人群;相较于已参加工作的测试者,多数处在中等频率(>70%)。学生群体更多表现出对于个人健康的关注,相信网络来源信息(45.6%,P<0.05),不仅担忧症状由严重疾病引起(24.2%,P<0.05)且表现得更加焦虑和害怕(23.6%,P<0.05),从而倾向更严重的解释(24.2%,P<0.05)。

图3 不同工作环境网络健康信息搜寻行为结果分布

4 讨论

4.1 社会因素显著影响WHISB

女性由于其特殊体质会更加在意自身健康情况;大学生以及高学历群体由于接受一定的健康教育其健康素养相较于学历较低的群体更高,其中医学专业学生由于接受更多疾病相关的教育,相较于其他专业学生会更加在意疾病症状。这些群体WHISB频率都相对较高,因此WHISB在对于健康关注程度较高的群体中发生频率会更高。其中不同学历、专业、工作环境人群WHISB差异较大,社会因素对于WHISB影响显著。

4.2 网络健康信息存在问题

由于网络信息搜寻具有信息量大、搜索便捷、隐蔽性高等优点,大众对网络搜索健康信息的需求越发强烈。健康信息属性特殊,网络上信息来源混乱,获取方式众多,信息质量参差不齐,而受众多为未接受过医学教育的公众,2016年的魏则西事件也暴露出网络健康信息缺乏监管等问题[6]。公众无法判断信息的准确性,在没有其他更为准确的途径的情况下只能盲目相信,造成疾病误判等情况。长期寻医、就医的不便捷迫使即使是接受过良好教育、有一定健康素养的群体也不得不通过网络获取健康知识,而网络平台的不规范经营,网络医生缺乏严格认证措施以及正规医疗机构与医生入驻滞后等问题,使得许多不合规的黑诊所趁虚而入,给患者带来不必要的麻烦,甚至错过治疗最佳时期,导致不可逆转的伤害。

4.3 网络疑病症

大学生尤其医学专业学生频繁的WHISB,也暴露出当前对于健康信息获取教育的缺失以及有效获取途径的缺乏。当公众频繁地在网络上搜寻健康信息表现出重复、耗时、焦虑等负面影响时便符合网络疑病症的定义[7]。研究指出具有网络健康搜寻行为的人群中约40%的人健康焦虑程度会增加[8],且女性与大学生是WHISB频率高发人群,更容易患上网络疑病症[5,9-10]。网络疑病症会使人将大量时间和精力耗费在网上,且使人遭受焦虑等负面情绪的干扰[7]。因此WHISB相关影响因素的研究对于探究网络疑病症的成因及治疗方法有较大帮助。

5 结语

为改善WHISB,避免不良健康信息对公众利益的损害,政府、医院、学校、网站运营者和公众需要共同努力。在WHISB理论基础还未完善的背景下,在加强网络健康信息发布传播监管、完善准确高效的健康信息获取途径的同时,还要加强大众健康素养教育,提高其健康信息获取方法的认知,引导其进行正确高效的WHISB,避免网络疑病症的产生。