基于表型性状和生化成分的陕西茶树种质资源遗传多样性研究

2019-04-25丁帅涛程晓梅任华江江昌俊余有本纪晓明

丁帅涛,程晓梅,张 亚,万 斌,任华江,2,3,江昌俊,余有本,纪晓明,2,3,胡 歆,2,3

(1.咸阳泾渭茯茶有限公司,陕西咸阳 712044;2.陕西苍山秦茶集团有限公司,西安 710003;3.国家林业局茯茶工程技术研究中心,陕西咸阳 712044;4.安徽农业大学,合肥 230036;5.西北农林科技大学,陕西杨凌 712100)

茶树是中国重要的经济作物,具有重要的饮用、科研及经济价值,属山茶科(Theaceae)山茶属(Camellia)茶种(Camelliasinensis),中国最早发现、栽培茶树及利用茶叶[1]。茶树种质资源是茶树育种、遗传研究及生产利用的重要物质基础,从表型性状[2-4]、生化成分[5-8]及分子生物学[9-11]等方面对茶树种质资源进行科学鉴定分类,在此基础上创新性利用优异茶树种质资源,对获取适宜特定地区栽种的优异茶树种质资源,丰富茶树种质资源类型具有科研价值。

虽然以DNA分子标记为标志的分子生物学手段在茶树种质资源鉴定分类、遗传多样性研究、指纹图谱构建等方面具有广泛应用,但检测技术相对较繁琐,仍缺乏一套全面的分子标记检测标准体系和标准指纹图谱,在一定程度上影响检测结果的准确性和科学性[9-11]。表型性状鉴定是茶树种质资源研究最基本的途径,水浸出物、茶多酚、氨基酸及咖啡碱等主要生化成分是茶叶风味及营养价值的主要决定因素。近年来,依据表型性状和生化成分对茶树种质资源进行初步鉴定分类的研究较多[2-8],在保证栽培措施和环境因素一致的条件下,检测方法相对较简单,易于掌握和操作,鉴定分类结果具有一定的准确性、稳定性和代表性,在一定程度上为茶树种质资源鉴定分类、遗传育种选材提供基础性资料和参考依据。

陕南茶区北依秦岭,南屏巴山,境内茶树种质资源遗传多样性丰富,是中国江北茶区高产、优质、高抗茶树品种资源天然基因库之一。肖永绥[12]、程良斌[13]按照地域分布、栽培历史及组成类型将陕西茶树种质资源分为紫阳群体、西乡大河坝群体、南郑碑坝群体、宁强广坪群体、白河歌风群体、山阳漫川群体和苦茶群体7大群体种。目前,紫阳县拥有首批国家级茶树良种紫阳群体种,西乡县拥有极具地域特色的大河坝群体种,南郑县拥有历史悠久的碑坝群体种,具有显著地域群体特性和丰富遗传多样性[12-14]。近几年来有关陕西茶树种质资源鉴定分类的研究较多[2,15-17],但采集的茶样多数来自陕西省茶树种质资源圃或西北农林科技大学茶叶试验站,具有一定的局限性,不能真实代表当地群体种茶树种质资源遗传多样性。为进一步了解陕西茶树种质资源状况及其遗传多样性,挖掘整理、保护利用陕西茶树种质资源,筛选适宜该地茶区栽种的优异茶树种质资源,本研究选取陕西汉中西乡(1~7)、商洛商南(8~14)、安康紫阳(15~38)共计38份当地群体种茶树种质资源作为试验材料,对其表型性状和生化成分进行调查和分析,鉴定评价其表型性状和生化成分遗传多样性,以期为陕西优异茶树种质资源选育提供基础性种质资源信息和科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试茶树种质资源材料于2017年-2018年4-5月采摘自陕南茶区当地群体种,其中汉中西乡(1~7),商洛商南(8~14),安康紫阳(15~38)。采摘供试茶树种质资源一芽二叶,按照统一标准微波杀青,80 ℃干燥固样,备用。

1.2 试验方法

1.2.1 茶树种质资源表型性状观测项目及方法[18-19]筛选生长健壮、树型完整茶树单株,观测典型成熟叶表型性状(叶长、叶宽、叶面积、叶形、叶色、叶身、叶缘、光泽性、叶面隆起性、叶片着生角度),观察并记录茶树新梢性状(芽叶色泽、芽叶光泽、芽叶茸毛)。茶树种质资源表型性状级别和变异范围见表1,数值型性状按照实测值统计分析,描述型性状根据表型性状分级赋值后统计分析。

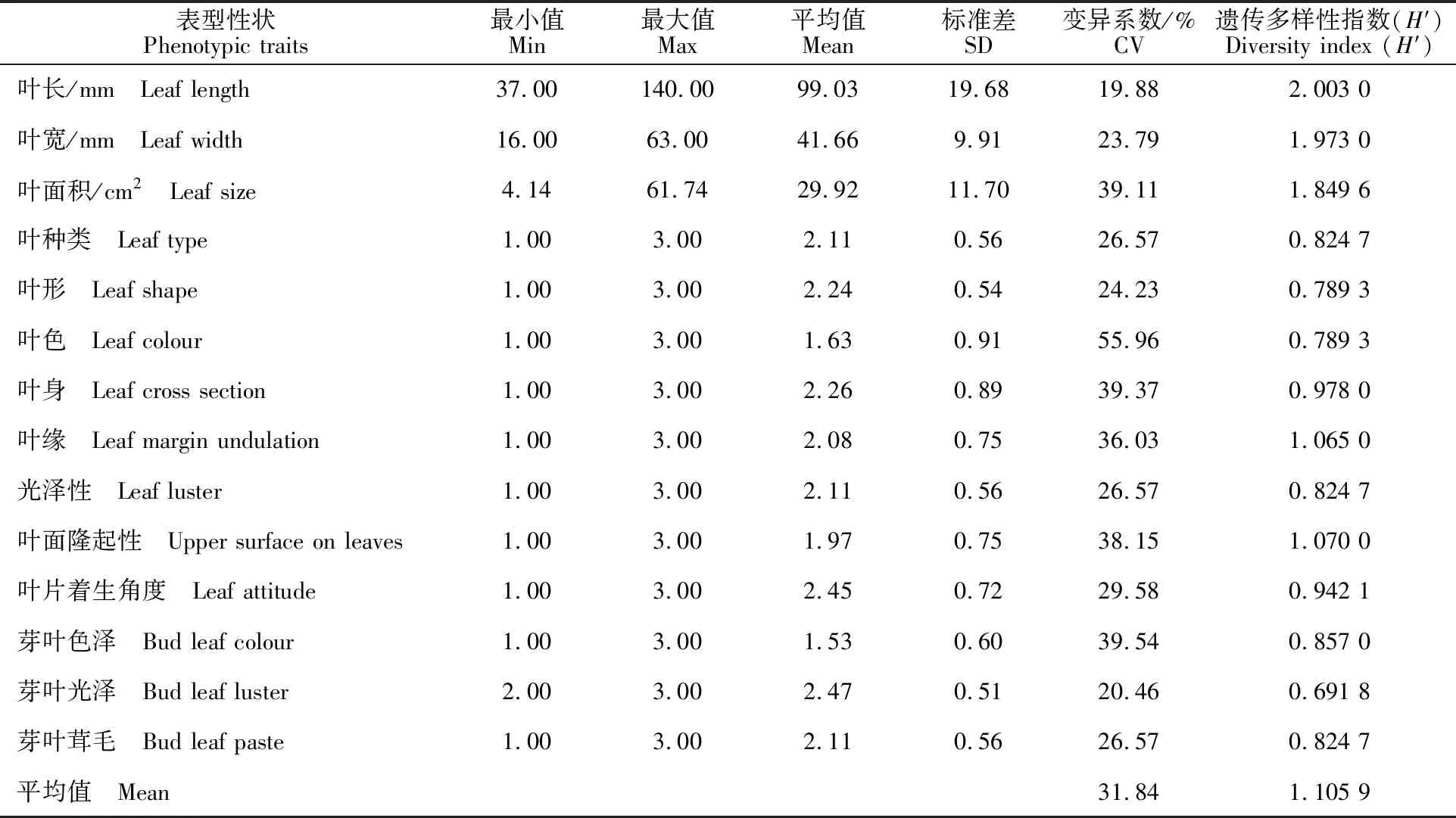

表1 茶树种质资源表型性状级别和变异范围Table 1 Phenotypic traits degree and heteromorphosis of tea germplasm resources

1.2.2 茶树种质资源生化成分测定项目及方法[20]水浸出物质量分数:GB/T 8305-2013《茶-水浸出物测定》;茶多酚质量分数:GB/T 8313-2008《茶-茶多酚测定》;氨基酸质量分数:GB/T 8314-2013《茶-氨基酸总量的测定》;咖啡碱质量分数:GB/T 8312-2013《茶-咖啡碱测定》。

1.3 数据统计与分析方法

采用Microsoft Excel 2007进行数据处理。利用Shannon-Wiener遗传多样性指数H′来评价表型性状的遗传多样性大小[21],其中H′=-∑Pi*lnPi,Pi=Ni/N,Pi为某表型性状第i级内个体数占总个体数的百分比,Ni表示某表型性状第i级内个体数,N为个体总数。

利用SPSS 19.0软件进行数据统计分析及聚类分析,采用系统聚类最远临元素的方法对茶树种质资源表型性状进行Q型聚类分析,用平方欧氏距离绘制聚类分析结果树状图。

2 结果与分析

2.1 茶树种质资源表型性状和生化成分遗传多样性分析

2.1.1 表型性状及遗传多样性指数 对茶树种质资源表型性状及遗传多样性指数进行统计和分析(表2)。结果表明:不同表型性状在其描述级别上呈不均匀分布,相同表型性状之间变异幅度较大,不同表型性状变异系数和遗传多样性指数差异较大,其中叶长变异系数最小(19.88%),叶色变异系数最大(55.96%),平均变异系数31.84%;芽叶光泽遗传多样性指数最小(0.691 8),叶长遗传多样性指数最大(2.003 0),平均遗传多样性指数1.105 9;数值型性状(叶长、叶宽、叶面积)遗传多样性指数均大于描述型性状(叶种类、叶形、叶色等)。

上述研究结果与李瑞等[2]、蒋会兵等[3]、田甜等[4]的结果存在一定差异,可能与茶树种质资源材料选择地域和种类不同有关,不同地域间茶树种质资源遗传多样性指数不同。本研究结果在一定程度上表明陕西汉中、安康、商洛茶树种质资源表型性状变异丰富,基于表型性状对茶树种质资源筛选潜力较大。

表2 茶树种质资源表型性状统计及遗传多样性指数(H′)Table 2 Phenotypic traits and diversity index(H′) of tea germplasm resources

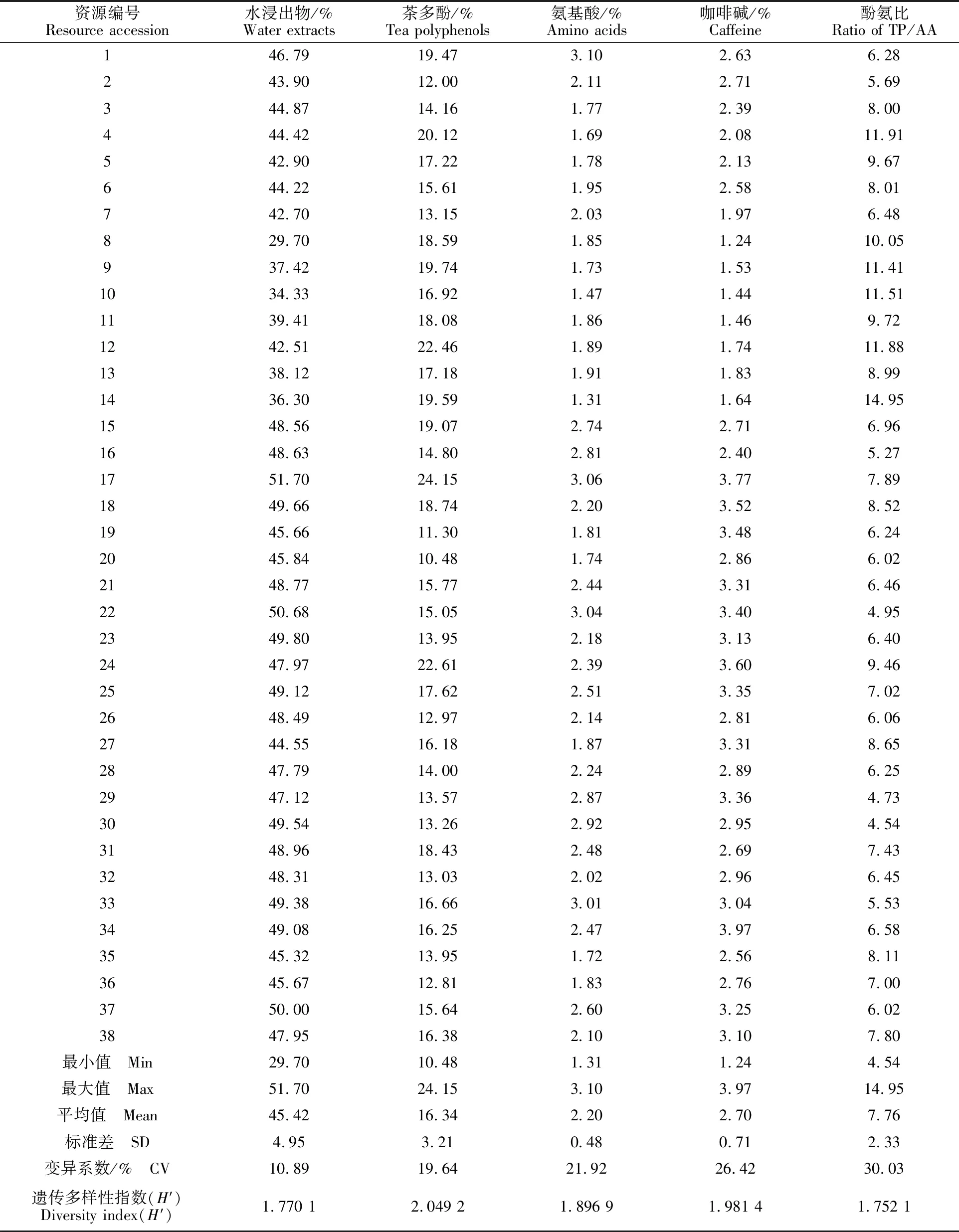

2.1.2 生化成分及遗传多样性指数 对茶树种质资源生化成分及遗传多样性指数进行统计和分析(表3)。结果表明:不同茶树种质资源生化成分之间差异明显,变异系数和遗传多样性指数差异较大。其中变异系数为10.89%(水浸出物)~30.03%(酚氨比),平均变异系数21.78%;遗传多样性指数为1.770 1(水浸出物)~2.049 2(茶多酚),平均遗传多样性指数1.890 0。

水浸出物是茶汤主要呈味物质,其质量分数高低反映茶叶中可溶性物质的多少,标志着茶汤的厚薄、滋味的浓强程度,从而在一定程度上反映茶叶品质的优劣。由表3可知,茶树种质资源水浸出物质量分数为29.70%~51.70%,平均值45.42%,超过平均值的占比60.53%,表明陕西茶树种质资源内含物质较丰富。在茶树种质资源生化成分的4个指标中,水浸出物变异系数最小,为10.89%,遗传多样性指数为1.770 1,表明水浸出物质量分数虽然变幅较大,但基于水浸出物质量分数对茶树种质资源筛选改良潜力较小。茶多酚是一类存在于茶叶中的多元酚混合物,以儿茶素为主体成分,占多酚类物质总量70%~80%。茶多酚在茶汤中呈苦涩味,有较强刺激性,是形成茶叶品质的重要活性物质,其质量分数高低对茶叶品质形成具有重要作用。由表3可知,茶树种质资源茶多酚质量分数为10.48%~24.15%,平均值16.34%,有18份茶树种质资源茶多酚质量分数高于平均值,变异系数19.64%,遗传多样性指数最大,为2.049 2,结果表明基于茶多酚质量分数对茶树种质资源筛选改良潜力较大。其中有4份茶树种质资源茶多酚质量分数高于20%,17号最高(24.15%),其次为24号(22.61%)、12号(22.46%)和4号(20.12%),可作为高茶多酚特异种质资源进一步筛选;20号茶树种质资源茶多酚质量分数最小,为10.48%,可作为低茶多酚特异种质资源进一步筛选。氨基酸是茶叶主要化学成分之一,其质量分数高低反映茶汤滋味鲜爽性,是茶汤滋味的重要化学成分。由表3可知,茶树种质资源氨基酸质量分数为1.31%~3.10%,平均值2.20%,超过平均值的占比39.47%,变异系数21.92%,遗传多样性指数1.8969。其中有4份茶树种质资源氨基酸质量分数高于3.00%,1号最高(3.10%),17号(3.06%)、22号(3.04%)和33号(3.01%)次之,可作为高氨基酸特异种质资源进一步筛选。

表3 茶树种质资源生化成分及遗传多样性指数(H′)Table 3 Biochemical components and diversity index(H′) of tea germplasm resources

茶叶中嘌呤碱主要有咖啡碱、可可碱、茶碱,以咖啡碱质量分数最高,是构成茶汤滋味的重要成分之一。由表3可知,茶树种质资源咖啡碱质量分数为1.24%~3.97%,平均值2.70%,低于平均值的占比42.11%,变异系数26.42%,遗传多样性指数1.981 4。其中有4份茶树种质资源咖啡碱质量分数低于1.60%,8号最低(1.24%),10号(1.44%)、11号(1.46%)和9号(1.53%)次之,可作为低咖啡碱特异种质资源进一步筛选。酚氨比(TP/AA)是茶叶中茶多酚和氨基酸质量分数的比值。茶多酚和氨基酸是茶叶品质成分中含碳化合物和含氮化合物的突出代表,其比值反映茶叶两大主要品质成分配比情况,可在相当程度上判定鲜叶品质属性及成茶品质优劣。普遍认为,适制绿茶的茶树品种要求酚氨比较低(TP/AA<8),适制红茶的茶树品种要求酚氨比较高(TP/AA>15)。由表3可知,茶树种质资源酚氨比为4.54~14.95,平均值7.76,变异系数最大30.03%,其中酚氨比小于8的有23份,占比60.53%,酚氨比最大的为14号(14.95%),结果表明陕西茶树种质资源多数适制绿茶,其余红绿茶兼制。

本研究结果与王新超等[5]、鄢东海等[6]、王小萍等[7]、堵源康等[8]的结果相似,茶多酚、氨基酸、咖啡碱变异系数和遗传多样性指数均较大,基于茶多酚、氨基酸、咖啡碱对茶树种质资源筛选改良潜力较大,但茶树种质资源生化成分指标不尽相同,这与茶树种质资源种类及其生长地区气候、土壤、地势及管理等因素关系密切。

对陕西不同地区茶树种质资源生化成分进行统计和分析(图1),结果表明:不同地区茶树种质资源不同生化成分之间也存在明显差异。水浸出物质量分数以安康紫阳地区较高(48.27%),商洛商南地区较低(36.83%);茶多酚质量分数以商洛商南地区较高(18.94%),汉中西乡地区和安康紫阳地区差异较小;氨基酸和咖啡碱质量分数在3个地区间变化趋势一致,均是安康紫阳地区>汉中西乡地区>商洛商南地区;酚氨比以商洛商南地区较高(11.22%),安康紫阳地区较低(6.68%)。综上所述,安康紫阳地区茶树种质资源水浸出物、氨基酸、咖啡碱质量分数均较高,茶树种质资源内含成分较丰富,这与紫阳拥有首批国家级茶树良种紫阳群体种关系密切,为陕西优异茶树种质资源的筛选提供丰富资源。

2.2 茶树种质资源表型性状与生化成分相关性及主成分分析

2.2.1 表型性状与生化成分相关性 对茶树种质资源表型性状与生化成分的相关性进行统计和分析(表4)。结果表明:水浸出物质量分数与氨基酸、咖啡碱质量分数呈极显著正相关,与酚氨比呈极显著负相关,与芽叶色泽、芽叶光泽呈显著正相关;茶多酚与酚氨比呈极显著正相关;氨基酸与咖啡碱呈极显著正相关,与酚氨比呈极显著负相关,与芽叶光泽呈显著正相关;咖啡碱与酚氨比呈极显著负相关,与芽叶光泽呈显著正相关;酚氨比与叶片着生角度呈显著正相关,与芽叶色泽、芽叶光泽呈显著负相关。叶长与叶宽、叶面积、叶种类呈极显著正相关;叶宽与叶面积、叶种类呈极显著正相关,与叶形呈显著负相关;叶面积与叶种类呈极显著正相关;叶形与光泽性呈显著负相关;叶色与光泽性呈极显著正相关,与叶片着生角度呈显著负相关;叶面隆起性与芽叶色泽呈显著负相关。其余性状间相关性不显著。

图1 不同地区茶树种质资源生化成分Fig.1 Biochemical components of tea germplasm resources in different geographical distributions

综上所述,茶树种质资源生化成分质量分数与某些表型性状有一定相关性,地域及生长环境的不同影响茶树叶片光泽性、叶面隆起性、叶片着生角度、芽叶色泽、芽叶光泽等,并最终在一定程度上影响茶树种质资源水浸出物、氨基酸、咖啡碱质量分数。茶树种质资源表型性状遗传多样性是DNA分子遗传多样性与环境多样性的综合表现,生化成分遗传多样性是蛋白质表达多样性与环境多样性的综合表现,这与田甜等[4]研究结果相似,表明筛选优异茶树种质资源需要兼顾表型性状和生化成分的遗传多样性。

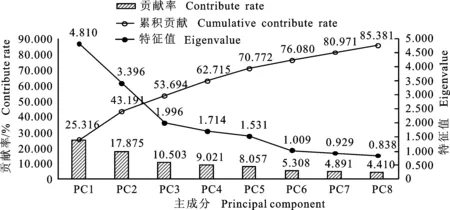

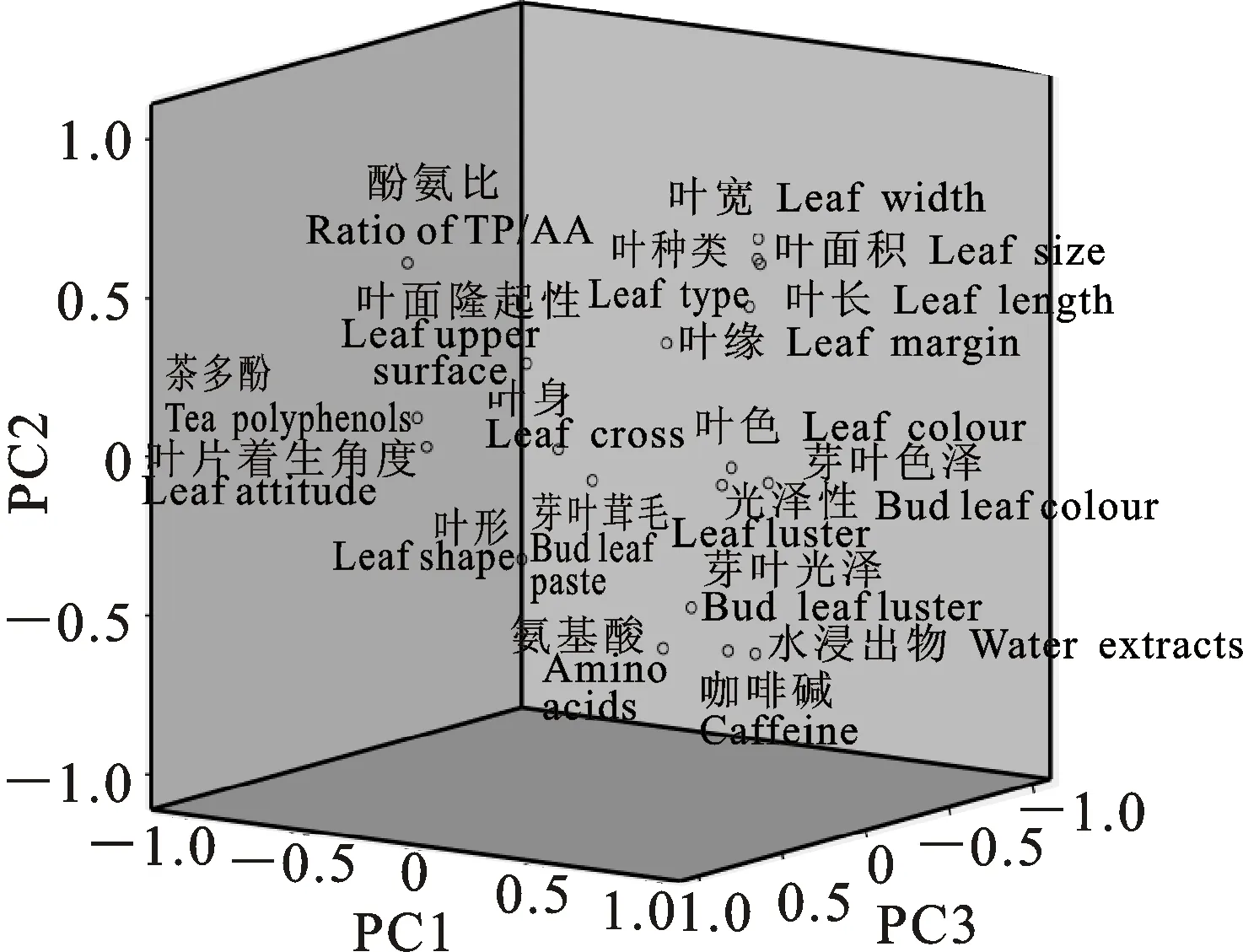

2.2.2 表型性状和生化成分主成分 对茶树种质资源表型性状和生化成分进行统计和分析(表5),得到8个主成分特征值及其累计贡献率(图2)及19个成分载荷分析图(图3),其中8个主成分累计贡献率达到85.381%,包含19个成分大部分信息,可以用来综合评价陕西茶树种质资源。

表5 茶树种质资源表型性状和生化成分主成分分析Table 5 Principal analysis of phenotypic traits and biochemical components of tea germplasm resources

由表5和图2可知,PC1特征值为4.810,贡献率25.316%,主要解释水浸出物、氨基酸、咖啡碱、叶长、叶宽、叶面积、叶种类及芽叶光泽等信息,为生化成分和叶面积高度相关因子;PC2特征值为3.396,贡献率17.875%,主要解释酚氨比、叶长、叶宽、叶面积、叶种类等信息,为叶面积高度相关因子;PC3特征值为1.996,贡献率10.503%,主要解释茶多酚、氨基酸及叶面隆起性等信息,为生化成分高度相关因子;PC4特征值为1.714,贡献率9.021%,主要解释叶形和芽叶茸毛等信息;PC5特征值为1.531,贡献率8.057%,主要解释叶色、光泽性和芽叶茸毛等信息;PC6特征值为1.009,贡献率5.308%,主要解释叶身、氨基酸等信息;PC7特征值为0.929,贡献率4.891%,主要解释茶多酚等信息;PC8特征值为0.838,贡献率4.410%,主要解释叶缘等信息。综上所述,PC1、PC3、PC6、PC7为生化成分高度相关因子,PC2、PC4、PC5、PC8为表型性状高度相关因子。

由不同成分载荷分析图(图3)可知,不同成分在各个主成分中的载荷并不相同,同一成分对不同主成分的影响有主次和正反之分,水浸出物、氨基酸、咖啡碱和芽叶光泽聚集较近,叶色、光泽性和芽叶色泽聚集较近,叶长、叶宽、叶面积、叶种类和叶缘聚集较近,表明这些成分之间相关性较大,与分析结果一致。这与李瑞等[2]、田甜等[4]、王飞权等[22]研究结果相似,相关性较大的性状往往聚集较近。

图2 茶树种质资源表型性状和生化成分主成分分析Fig.2 Principal analysis of phenotypic traits and biochemical components of tea germplasm resources

图3 茶树种质资源表型性状和生化成分不同性状类型载荷分析Fig.3 Load analysis of phenotypic traits and biochemical components in different trait types of tea germplasm resources

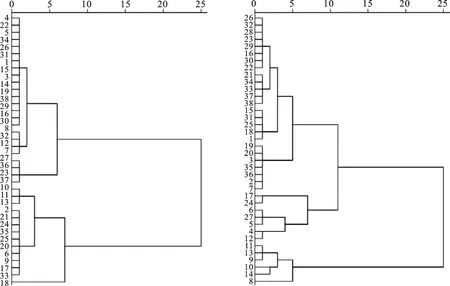

2.3 茶树种质资源基于表型性状和生化成分的聚类分析

基于表型性状和生化成分对茶树种质资源进行统计和聚类分析(图4),结果表明:两种聚类分析结果并不一致,在欧氏距离为10时,基于表型性状的聚类分析将陕西茶树种质资源分为两大类群,基于生化成分的聚类分析将陕西茶树种质资源分为3大类群,每个类群包含若干个亚群,每个亚群包含茶树种质资源类型和数量不相同。由图4和图5可知,基于表型性状的聚类分析结果表明,第Ⅰ类群包含24份茶树种质资源,第Ⅱ类群包含14份茶树种质资源,每个类群种均包含有3个地域不同份数的茶树种质资源。由表6可知,第Ⅰ类群茶树种质资源叶面积较大,叶色深绿或绿色,第Ⅱ类群茶树种质资源叶面积较小,叶色深绿、绿色或黄绿色。汉中西乡地区(1~7)、商洛商南地区(8~14)、安康紫阳地区(15~38)的茶树种质资源地理距离较近,但并没有单一地严格依据地域聚集在一个类群中,而是与茶树种质资源的表型性状有密切关系,但聚类在一个类群中的茶树种质资源其表型性状也有一定差别,这可能与不同茶区间茶树种质资源存在相互引种和基因交流有关。

基于生化成分的聚类分析结果表明,第Ⅰ类群包含25份茶树种质资源,主要来源于汉中西乡地区和安康紫阳地区,第Ⅱ类群包含7份茶树种质资源,主要来源于汉中西乡地区、安康紫阳地区和商洛商南地区,第Ⅲ类群包含6份茶树种质资源,均来源于商洛商南地区。由表7可知,不同类群茶树种质资源生化成分质量分数不相同,第Ⅰ类群茶树种质资源具有较高的水浸出物、氨基酸和咖啡碱质量分数,茶多酚质量分数、酚氨比较低,较适制绿茶;第Ⅲ类群茶树种质资源具有较低的水浸出物、氨基酸和咖啡碱质量分数,酚氨比质量分数较高,红绿茶兼制;第Ⅱ类群茶树种质资源具有较高的茶多酚质量分数,其余成分质量分数适中,红绿茶兼制。

这些聚类分析结果与陈熙[11]基于分子标记的聚类分析结果也不尽一致。综上可知,聚类分析结果与茶树种质资源表型性状和生化成分、DNA分子的遗传多样性和地域分布关系密切。本研究结果表明,陕西茶树种质资源基于表型性状和生化成分具有较高的遗传多样性,但单一依据表型性状或生化成分进行茶树种质资源聚类分析具有一定局限性,综合应用表型性状、生化成分、DNA分子的遗传多样性进行茶树种质资源的科学鉴定和分类有利于进一步推进其精准高效育种工作。

图4 茶树种质资源基于表型性状和生化成分的聚类分析Fig.4 Cluster analysis of phenotypic traits and biochemical components of tea germplasm resources

图5 基于表型性状和生化成分聚类分析的茶树种质资源不同类群及其数量Fig.5 Cluster analysis of phenotypic traits and biochemical components of tea germplasm resources in different groups and its numbers

类群Groups 叶长/cmLeaf length叶宽/cmLeaf width 叶面积/cm2Leaf size表型性状Phenotypic traitsⅠ110.25 45.92 35.84 中、小叶, 椭圆、长椭圆,深绿、绿色Medium and small leaf,elliptic and oblong,dark green and medium green Ⅱ79.79 34.36 19.79 大、中叶,椭圆、长椭圆,深绿、绿色、黄绿Large and medium leaf,elliptic and oblong,dark green,medium green and yellow green

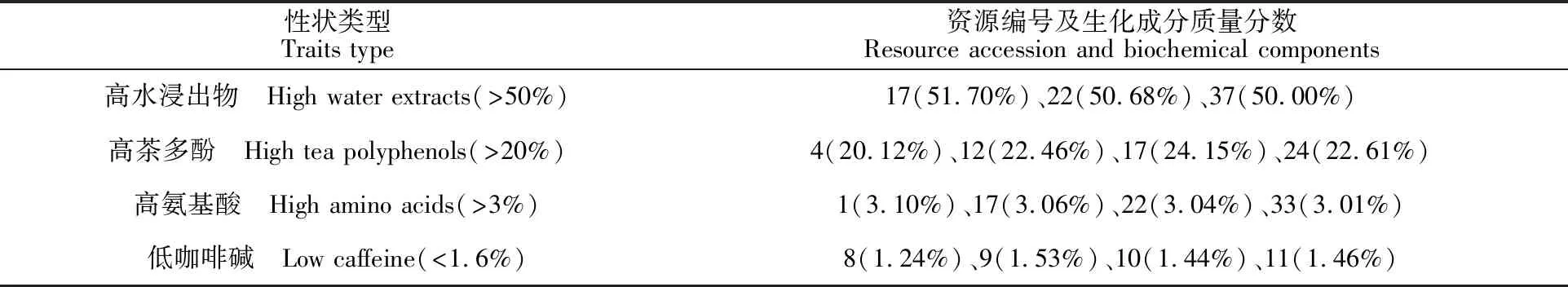

2.4 基于表型性状和生化成分的特异性茶树种质资源筛选

具有高茶多酚、高氨基酸和低咖啡碱特性的茶树种质资源的筛选和利用具有重要科学价值及经济价值,为茶树遗传育种提供新的研究方向。基于生化成分(水浸出物、茶多酚、氨基酸、咖啡碱)对陕西特异性茶树种质资源进行筛选(表8),共筛选出高水浸出物(>50%)茶树种质资源3份,高茶多酚(>20%)茶树种质资源4份,高氨基酸(>3%)茶树种质资源4份,低咖啡碱(<1.6%)茶树种质资源4份。17号茶树种质资源具有高水浸出物、茶多酚、氨基酸特征,22号茶树种质资源具有高水浸出物、氨基酸特征,均来源于安康紫阳地区。结合表型性状对茶树种质资源进一步筛选(图6),还发现一株芽叶呈紫色的单株(17号),一株开花较早的单株(18号),一株叶片颜色呈墨绿色的单株(26号)。这些生化成分或表型性状呈现出特异性的茶树种质资源是遗传研究和品种创新的物质基础,有待进一步跟踪鉴定。

表7 不同类群茶树种质资源生化成分质量分数及酚氨比Table 7 Biochemical components of tea germplasm resources in different groups

表8 特异性茶树种质资源生化成分Table 8 Biochemical components of special tea germplasm resources

注:括号外数据为资源编号,括号内数据为质量分数之值。

Note:Data outside parenthesis are resource accessions, in parenthesis are mass fraction.

图6 特异性茶树种质资源表型性状Fig.6 Phenotypic traits of special tea germplasm resources

3 讨 论

陕西茶树种质资源表型性状变异丰富,不同表型性状变异系数和遗传多样性指数差异较大,其中叶长、叶宽、叶面积等14个表型性状变异系数为19.88%~55.96%,平均变异系数31.84%,遗传多样性指数为0.691 8~2.003 0,平均遗传多样性指数1.105 9。

对不同省份(广西[5]、四川[7]、贵州[23]、河南[24]、广东[25]、福建[22])茶树种质资源遗传多样性比较可知,基于生化成分平均变异系数四川(26.80%)>广西(25.80%)>贵州(25.45%)>广东(25.11%)>福建(24.58%)>河南(21.70%);基于水浸出物平均质量分数四川(51.7%)>广东(47.48%)>福建(46.66%)>贵州(45.51%)>河南(43.17%)>广西(41.9%);基于茶多酚平均质量分数广东(31.09%)>福建(30.83%)>广西(28.7%)>四川(21.9%)>河南(18.47%)>贵州(17.94%);基于氨基酸平均质量分数贵州(3.66%)>广东(3.04%)>河南(3.01%)>四川(2.9%)=广西(2.9%)>福建(2.25%);基于咖啡碱平均质量分数贵州(3.74%)>广西(3.6%)>福建(3.33%)>广东(3.27%)>四川(3.0%)>河南(2.88%)。这些研究结果表明,不同省份茶树种质资源的遗传多样性丰富程度不一致,水浸出物、茶多酚、氨基酸和咖啡碱质量分数的差异性也不一致,这与不同茶树种质资源适应不同省份的生长环境关系密切,南方茶区(四川、广西、贵州、广东、福建)茶树种质资源生化成分质量分数普遍高于江北茶区(河南),遗传多样性丰富程度也高于江北茶区(河南)。陕西茶树种质资源基于生化成分的平均变异系数21.78%,平均遗传多样性指数1.890 0,稍小于广西[5](1.90)和四川[7](1.92),明显小于福建[22](2.04)和贵州[23](2.31),其中水浸出物质量分数45.42%、茶多酚质量分数16.34%、氨基酸质量分数2.20%、咖啡碱质量分数2.70%,结果表明陕西茶树种质资源遗传多样性丰富程度不及南方茶区,这与陕西汉中、商洛、安康属于江北茶区有关。综上所述,本研究结果在一定程度上说明,陕西茶树种质资源的遗传基础丰富、遗传多样性较高且具有明显的地域特性,茶树种质资源不同区域群体之间存在较大的遗传分化,具有较大的改良潜力。

本研究结果还表明,茶树种质资源生化成分质量分数与某些表型性状有一定的相关性,不同地域及生长环境影响茶树叶片或芽叶相关表型性状,并最终在一定程度上影响茶树种质资源水浸出物、氨基酸和咖啡碱质量分数。主成分分析共得到8个主成分,累计贡献率为85.381%,包含19个成分大部分信息,可以用来综合评价陕西茶树种质资源,其中PC1、PC3、PC6、PC7为生化成分高度相关因子,PC2、PC4、PC5、PC8为表型性状高度相关因子。

基于表型性状和生化成分的聚类分析结果并不一致,这与李瑞等[2]、田甜等[4]、王新超等[5]、王小萍等[7]、陈正武等[23]、苏会等[24]、王飞权等[22]研究结果相似,丁洲等[26]基于表型性状和DNA分子的安徽茶区优良群体种的聚类分析结果也不一致,王令等[27]基于SCoT标记的陕西茶树种质资源遗传多样性分析结果表明单纯依据地理分布不能准确划分茶树品种,聚类在一个类群中的材料其表型性状有一定差别,来源相同、叶面积及叶形相似的材料未聚类在一个类群。可见,聚类分析结果与茶树种质资源表型性状、生化成分、DNA分子遗传多样性和地域分布关系密切,本研究结果在一定程度上表明基于表型性状和生化成分的陕西茶树种质资源具有较高的遗传多样性。

4 结 论

基于表型性状和生化成分进行特异性茶树种质资源筛选,初步得到具有特异性表型性状的单株共计3株,得到高水浸出物、高茶多酚、高氨基酸和低咖啡碱特性的单株共计15株。这些表型性状或生化成分呈现出特异性的茶树种质资源是遗传研究和品种创新的物质基础,对充分发掘和利用丰富的陕西地方群体种种质资源,整合和保护茶树种质资源、选育优异茶树品种具有重要意义。

隶属江北茶区的陕南茶树种质资源遗传多样性丰富程度稍低于南方茶区的四川、广西、贵州等地,这可能与陕西还没有充分认识到茶树种质资源保护利用的重要性、原生性古茶树或野生茶树因缺少必要的有效保护而逐年减少、集中保存的核心茶树种质资源数量有限、开展DNA分子水平的鉴定与应用较少等有一定关系。因此,下阶段应积极开展陕西茶树种质资源收集、鉴定及保护工作,搭建陕西茶树种质资源数据库共享平台,建立核心茶树种质资源圃,以最少数量茶树种质资源代表陕西茶树及野生近缘种最大限度的遗传多样性,同时加强省外优异茶树种质资源引繁工作,提高陕西茶树种质资源综合育种水平,培育更多的适宜该地区栽种的优良茶树新品种,进一步丰富陕西茶树种质资源类型,提高陕西茶树种质资源遗传多样性。