企业集团中违规处罚的信息和绩效传递效应研究

2019-04-24顾小龙

辛 宇,滕 飞,顾小龙

1 中山大学 现代会计与财务研究中心,广州 510275 2 中山大学 管理学院,广州 510275 3 广东财经大学 会计学院,广州 510320

引言

加强市场监管是近几年中国资本市场的主旋律,随着执法力度的增强以及监管体系的完善,越来越多的上市企业违法违规行为得以查处。上市企业的违规行为受到监管部门的稽查处罚(本研究称为企业受到违规处罚)后,短期内企业价值下降[1],而其产品市场竞争[2]、债权价值[3]、银行借款金额[4]和成本[5]、商业信用[6]等长期的经营环境,以及董事会[7]、CEO[8]和CFO[9]等高管变更等治理结构也将受到冲击。另外,由于中国的外部资本市场不够发达,组建企业集团进而构建内部资本市场成为很多企业的主动选择。在企业集团中,如果有企业因受到违规处罚而受到冲击,企业集团可能利用其内部市场进行资源转移和支持,以缓解冲击可能造成的负面影响。

集团中的企业受到违规处罚后,由于同一集团成员企业间存在着业务关联和声誉关联,因此,投资者也可能对未受违规处罚的成员企业进行价值再判断,从而在集团内产生信息传递效应。不仅如此,为了缓解企业在受违规处罚后的绩效波动而进行的资源转移和支持行为将对同一集团其他成员企业的绩效造成负面影响,即违规处罚在集团内部将产生绩效传递效应。本研究使用2003年至2015年沪深A股中非国有企业集团的数据,将监管部门对上市企业违规的处罚行为和企业集团的相关理论整合在同一研究框架中,分析违规处罚在集团内部的信息传递效应和绩效传递效应,并探讨绩效传递效应的作用路径。

1相关研究评述

1.1企业受到违规处罚的经济后果

违规行为受到监管部门的处罚对于上市企业来说是一个重大的负面消息,短期内会产生显著负向的市场反应[1],这说明违规处罚公告向市场传递了有关企业价值的异质性信息[10],并且投资者会根据公告信息对公告企业进行价值预期的修改或再判断,显示了政府监管行为的有效性[1]。

上市企业受违规处罚后,其经营环境也将受到影响。政府的监管活动将抑制企业的风险承担行为[11]、降低企业投资水平[12],说明企业的投资行为将发生改变。不仅如此,企业受到违规处罚将损害企业的声誉,客户将会对违规企业进行声誉制裁,从而增加企业的销售成本,进而导致企业利润下降[2]。违规处罚还损害了企业的债权价值[3],受违规处罚的企业可获得的银行借款金额更少[4],同时利率更高、期限更短、担保要求更高[5],并且受违规处罚的企业获得的商业信用额度更少、成本更高、商业信用-现金持有敏感性更高[6]。

违规处罚对上市企业的治理结构也将产生影响。上市企业的违规行为在受到监管处罚后,企业将有动机改善其治理质量[7],同时受处罚企业的董事会[7]和CEO[8]发生变更的概率更高。LEONE et al.[9]发现上市企业的会计违规行为受到监管后,企业有创始人保护倾向,创始CEO的更换概率比非创始CEO显著更低,而CFO往往成为创始CEO的替罪羊;瞿旭等[13]对中国资本市场上的会计违规行为的研究同样发现了这种创始人保护现象。不仅如此,上市企业受到违规处罚后,其外部治理环境也将受到冲击,杨玉龙等[14]发现民营上市企业受违规处罚后,其审计师更容易出现变更。

违规处罚还将产生外部效应,王擎等[15]的实验结果表明,市场的违法违规行为不仅会对当事企业的股票交易行为产生影响,还会通过影响市场的伦理环境,对非当事企业的股票交易行为产生影响;GIANNETTI et al.[16]的实证研究也表明,上市企业受到违规处罚将降低投资者的市场参与度。受到违规处罚后,不仅当事企业的市场价值受到违规处罚的影响,根据信息传递效应相关理论,由于同行业的企业具有相似的经营环境、经营业务、现金流等,投资者会根据被违规处罚企业的相关信息对行业内的其他企业进行价值评估,并以此调整对这些企业价值的预期,因而违规处罚在同行业内具有信息传递效应[17]。信息传递效应反映的是违规处罚的短期外部性,长期看,违规处罚还会影响同行业内其他企业的投资规模[18]、研发和广告支出[19],进而影响它们的绩效表现[19]。此外,NUNES[20]的研究还表明,企业的违规行为受到监管处罚后,还影响了其上游供应商的风险情况。

上市企业受到违规处罚,向外界传递了企业经营存在问题的信号,最直接地将导致其声誉受损,在短期内产生显著负向的市场反应。企业受到违规处罚还揭示了其以往披露的企业经营情况、财务状况等信息可能存在问题,增加了受处罚企业的信息风险。这些都会影响客户和供应商等利益相关者对企业的信任程度,并减少与违规企业的交易,恶化其经营环境(包括投资环境和融资环境),进而对企业未来的经营活动带来不利影响,导致其盈利能力下降和现金流减少,其未来业绩的不确定性也明显增加。与此同时,违规处罚行为还将产生外部效应,影响同行业企业的投资行为和绩效表现。

1.2企业集团中的内部市场、掏空与支持和风险共保机制

1.2.1企业集团中的内部市场

企业集团一般是指通过金字塔持股或交叉持股而相互关联的企业组织,特别是在新兴资本市场上,由于外部市场的“失效”或者由于制度约束过高带来的制度成本,企业集团成员企业之间形成的内部资本市场可以替代外部不完全市场,减少交易摩擦,降低交易成本[21],因而这种组织形式更加普遍。

交易成本理论和资源理论认为,企业集团中形成的内部市场可以替代失效的外部资源市场(如资本市场、劳动力市场、经理人市场等),并通过内部市场较低的交易成本获得竞争优势,而且集团内成员企业之间还可以互通有无,从而缓解集团成员企业的融资约束[22]。王超恩等[23]发现集团财务公司效率与地区金融发展水平在一定程度上存在替代效应;蔡卫星等[24]发现集团内成员企业的现金持有量更低,并且企业集团能够缓解货币紧缩时期对资金的紧张需求;王琨等[25]发现企业集团不仅降低了成员企业的融资约束水平,还加强了其信贷能力。不仅如此,企业集团还可以通过更有效的资源配置[26]对集团的多元化扩张[27]、经营绩效[28]和动态竞争力[29]产生积极影响。

同时,尽管企业集团中的内部市场有可能发挥着替代失效的外部市场及更有效率地进行资源的分配和整合等功能,但由于委托代理等问题的存在,企业集团内成员企业之间的资源分享和分配会产生大量的协调和组织成本[26]。SCHARFSTEIN et al.[30]构建一个双层代理模型,以分析内部市场中普遍存在的“社会主义”现象,而企业集团内部市场的“社会主义”或“交叉补贴”会导致内部市场失效,进而使企业集团对具有资源优势的成员企业投资不足,而对资源劣势的成员企业又过度投资[31]。

1.2.2企业集团中的掏空与支持

一般情况下,企业集团都有着复杂的金字塔持股结构或交叉持股结构,这明显增加和放大了企业集团实际控制人(大股东)在控制权与现金流权之间的差异,进而使大股东产生很强的追逐其私有利益的动机,从而有可能与中小股东之间产生严重的利益冲突。此时,在各种治理机制不完善、中小投资者保护制度不健全的新兴市场中,大股东的掏空行为可能非常严重,企业集团的实际控制人通过较少的现金流权便能获得对其成员企业的控制,进而以更低的投入获取更高的私有利益[32]。

除了掏空行为,企业集团的大股东还有可能对成员企业进行支持(propping)。企业集团金字塔的持股结构也为大股东的支持行为提供了一个成本较低而且比较方便的操作渠道,进而为企业集团的整体发展提供了一个较好的保护机制。FRIEDMAN et al.[33]认为,为了获得更好的发展机会或度过财务危机,大股东会对上市企业进行利益输送,特别是在制度环境较差的新兴市场或者债务水平较高的企业中,这种支持行为更加普遍。JIAN et al.[34]发现,企业集团通过非常规的关联交易对成员企业进行资源支持,以满足监管部门制定的盈利目标,从而维持成员企业的上市资格。

企业集团中,实际控制人的支持行为符合交易成本理论和资源理论对内部市场积极作用的强调,而掏空行为背后更多的则是企业集团中的委托代理问题。面对不同的经济情况,企业集团会选择掏空或支持等不同行为,相应地也会有不同的业绩表现[35]。

1.2.3风险共保机制

FISMAN et al.[36]认为,单独强调企业集团中的掏空或支持行为都不能解释两种行为同时存在[35]的现实,并提出集团内成员企业之间存在着一种风险共保关系,即集团控制人通过向成员企业提供更高的产品或服务溢价,以使成员企业能够满足监管要求,而作为回报,当集团控制人面临融资困难时,成员企业向其提供资金援助。JIA et al.[37]利用中国企业集团的数据研究发现,成员企业会向遭受信贷困境的控股企业提供诸如债务担保或者资金援助等债务型关联交易,而当该成员企业遭受业绩下滑时,控股企业和其他成员企业将提供非债务型关联交易,以帮助其改善业绩。这为风险共保理论提供了直接的经验证据。

风险共保机制发挥作用的结果,一方面能够平滑业绩波动[38],另一方面也必然导致集团内成员企业之间的绩效表现存在相关性[39],进而体现为一种绩效传染效应[40]。

2研究假设

基于前述对已有研究的回顾和理论分析,给出本研究的研究假设逻辑分析框架,见图1,虚线圆表示两种分析框架的联结,虚线连线表示理论上的作用机理。

本研究假定,如果集团内某一成员企业受到违规处罚(以下简称受处罚企业),对于受处罚企业来说,这是一个重大的负面消息,其声誉质量受损,投资者对其产生负面评价,即短期市场反应为负。根据信息传递理论,投资者还对与受处罚企业具有相似的经营环境、经营业务、现金流等特征的企业进行重新估值,并相应调整对这些企业价值的预期,从而产生信息传递效应。企业集团通过内部市场在成员企业之间进行资金、技术、人员和产品的调动和分配,因此各个成员企业之间不可避免地存在着关联交易,彼此间的业务存在不同程度的关联性,当集团内某一企业受到违规处罚时,则很有可能影响到投资者对同一集团其他成员企业的价值判断,即产生信息传递效应。

图1研究假设逻辑分析框架Figure 1Logical Analysis Framework of Research Hypothesis

根据以上分析,本研究提出假设。

H1集团内有企业受到违规处罚后,将产生信息传递效应。

H1a集团内有企业受到违规处罚后,同一集团其他成员企业的短期市场反应显著为负。

从企业集团的内部市场角度看,集团内的某一企业受到违规处罚后,其声誉降低,同时信息风险增大,这提高了受处罚企业的融资约束水平。此时,企业集团可以通过内部调配满足成员企业的资金需求[37],提供资金帮助处于财务困境中的成员企业。因此,当受处罚企业面临融资困境时,内部市场可以通过转移其他成员企业的资金帮助其渡过难关[41]。但是,企业集团的这种资源转移占用未受处罚企业的资源,从而损害这些企业的业绩表现[42]。

从企业集团的内部关联业务角度看,成员企业受违规处罚,将恶化其融资环境和经营环境,带来了更大的经营不确定性和日后的业绩波动。此时,如果集团内成员企业之间存在业务关联,将影响同一集团其他成员企业与受处罚企业的采购、销售等经营活动,从而对同一集团其他成员企业的日常经营活动造成不利影响,进而对同一集团其他成员企业的绩效产生负面作用。

从信号理论角度看,集团成员企业受到违规处罚不仅自身声誉有损,也有可能向投资者传递关于整个企业集团管理质量的消极信号,从而对整个企业集团产生负面的评价,企业集团的整体声誉也将降低,此时集团内所有成员企业的融资环境和经营环境都将变差,即产生“一荣俱荣,一损俱损”的传染效应[43]。

可见,企业集团内的某一企业受到违规处罚后,集团内其他成员企业的经营绩效表现将变得更差。同时,这种绩效表现的传递效应恐怕也不是短期内能够为市场彻底消化的,很有可能对同一集团其他成员企业的长期市场表现产生显著影响。

根据以上分析,本研究提出假设。

H1b集团内有企业受到违规处罚后,同一集团其他成员企业的长期市场反应显著为负。

H2集团内有企业受到违规处罚后,将产生绩效传递效应,同一集团其他成员企业的经营业绩将显著下降。

3研究设计

3.1样本选择和数据来源

从2003年开始有了较为详细和完整的上市企业控制人数据,本研究选取2003年至2015年沪深两市全部A股中非国有企业集团的上市企业作为初始研究样本,基于以下原因:①国有企业集团的成员企业构成复杂,如国家或地方国资委下属的各上市企业之间的集团关系可能并不明确;②在中国,国有企业具有资源禀赋优势,在受到违规处罚后,可能并不会对其经营环境造成实质性的损害;③资本市场监管的执法效率可能在国有企业中较低,许年行等[44]的研究发现国有企业中的政治关联更显著地削弱了违规查处的及时性和高管变更的概率。

根据CSMAR数据库中上市企业股东和实际控制人信息,参考杨棉之等[45]的研究,如果两家或两家以上上市企业的大股东(本研究中大股东为持股比例第一的大股东)或实际控制人能够追溯到同一个经济主体,本研究将这些上市企业定义为企业集团的成员企业,共得到99个非国有企业集团、1 199个企业集团内成员企业的企业-年观测值数据。需要指出的是,样本期内实际控制人可能发生变更,一家成员企业可能不会在整个样本期内一直持续地存在于企业集团中,有3种情况,①由于控制人变更,成员企业退出企业集团;②由于控制人变更,新的成员企业加入企业集团;③控制人没有发生变更,成员企业一直在企业集团中。郑国坚等[43]整理了2003年至2013年中国A股企业集团的数据,发现截至2013年末,中国有75个非国有企业集团,本研究得到的样本量与其相当。

本研究进一步对样本依次进行剔除净化,剔除被ST和PT的260个观测值,剔除当年有重大资产重组活动的21个观测值、金融行业的16个观测值、资产负债率大于1的3个观测值,剔除关键变量缺失的22个观测值,最终得到877个观测值,各样本具体观测值见图2。

本研究使用不同的样本探究违规处罚的信息传递效应和绩效传递效应。①企业集团有两种类型,分为受违规处罚的企业集团和未受违规处罚的企业集团,受违规处罚的企业集团指集团内有成员企业受违规处罚,未受违规处罚的企业集团指集团内没有成员企业受违规处罚;②对于受违规处罚的企业集团,其成员企业包括受违规处罚和未受违规处罚两种类型;③对于受处罚企业,又分为第1个受违规处罚的企业和非第1个受违规处罚的企业两种类型,第1个受违规处罚的企业又称为源头。特别地,除源头企业外的所有样本统称为非源头企业。

本研究在受违规处罚的企业集团样本(S1)中,研究受违规处罚的成员企业(S2)对未受违规处罚的成员企业(S5)产生的信息传递效应;在非源头企业样本(S4、S5和S6)中,研究源头企业(S3)受违规处罚后对同一集团其他成员企业(S4和S5)产生的绩效传递效应,其绩效变化的比较基准为未受违规处罚的企业集团(S6)样本。

上市企业违规处罚数据来源于CSMAR数据库,上市企业由于违反证监会或其他监管部门的相关法律法规而受到监管处罚并予以公告,本研究取违规处罚公告年作为上市企业受到违规处罚的年份。需要指出的是,在CSMAR的《违规处理》数据库中,上市企业违规(法人违规)和高管违规(自然人违规)是被分别统计的。本研究的主要观测变量“违规处罚”的构造设计为,识别企业在当年是否受到违规处罚(法人违规),因此,本研究关注企业法人受到违规处罚后在企业集团内产生的信息传递效应和绩效传递效应。基于高管违规(自然人违规)的情况过于复杂,而且有相当一部分可能属于高管的个人行为,不一定在企业集团内产生信息传递效应和绩效传递效应。此外,本研究还对各连续变量进行首尾1%的缩尾处理。

图2样本概念逻辑框架Figure 2Sample Conceptual Logic Framework

3.2研究方法和变量设置

3.2.1违规处罚的信息传递效应

为了探究上市企业受到违规处罚后企业集团内部的信息传递效应,本研究计算违规处罚公告发布后,受处罚企业和同一集团其他成员企业的短期市场反应(CAR)和长期市场反应(BHAR)。计算市场反应主要有市场指数调整法和市场模型法,由于市场模型法需要选择窗口期对预期收益进行估计,从而存在不同估计窗口期的选择影响预期收益率结果的缺点。因此,本研究使用市场指数调整法进行主体报告,使用市场模型法作为稳健性检验,以增强本研究结论的可靠性。

短期市场反应的计算参数和指标选取如下:个股收益率为考虑现金红利再投资的日个股回报率,市场回报率为综合A股市场考虑现金红利再投资的综合日市场回报率(等权平均法)。长期市场反应的计算参数和指标选取如下:选用周回报率计算长期市场反应,个股周收益率为考虑现金红利再投资的周个股回报率,市场周回报率为综合A股市场考虑现金红利再投资的综合周市场回报率(等权平均法)。个股和市场的日和周回报率数据来源于CSAMR数据库。

如果违规处罚在企业集团内产生了信息传递效应,则在受到违规处罚的事件窗口期内,应观察到与受处罚企业同一集团其他成员企业的显著的市场反应,本研究预期这种信息传递效应表现为传染效应,即其他成员企业的市场反应显著为负。

3.2.2违规处罚的绩效传递效应

为了探究上市企业受到违规处罚后企业集团内部的绩效传递效应,本研究进行实证设计。①确定每个企业集团中是否有上市企业受到违规处罚。本研究将企业的违规行为定义为违反国家或相关监管部门的法律法规的行为,此类违规行为由于违反相关规定可能受到监管部门的行政处罚,如虚构利润、虚列资产、虚假记载(误导性陈述)、推迟披露、重大遗漏、披露不实(其他)、一般会计处理不当等信息披露类违规行为;以及出资违规、擅自改变资金用途、占用企业资产、违规担保、内幕交易、违法违规买卖股票、操控股价等经营类违规行为。②参考黄俊等[40]的设计思路,将企业集团内第1个受到违规处罚的成员企业作为源头企业,将企业集团内第1个受处罚企业受到违规处罚的年份确定为事件年度,将事件年度之后各年作为传递年度。

本研究在非源头企业观测样本中探究违规处罚后企业集团内部的绩效传递效应,构造实证模型,即

Year+Firm+εi,t

(1)

其中,i为企业;t为时间;Per为企业经营绩效,用总资产收益率、净资产收益率和投入资本回报率测量;Pos为绩效传递;con为控制变量;Year为年度固定效应;Firm为企业固定效应;α0为截距项;α1和α2为各变量对应的回归系数;β为控制变量的回归系数;εi,t为残差项。

若集团内企业受到违规处罚后由于集团内的资产转移配置而产生经营绩效的传递效应,α1应显著为负,即当集团内有企业受到违规处罚后,同一集团其他成员企业的经营绩效将明显降低。

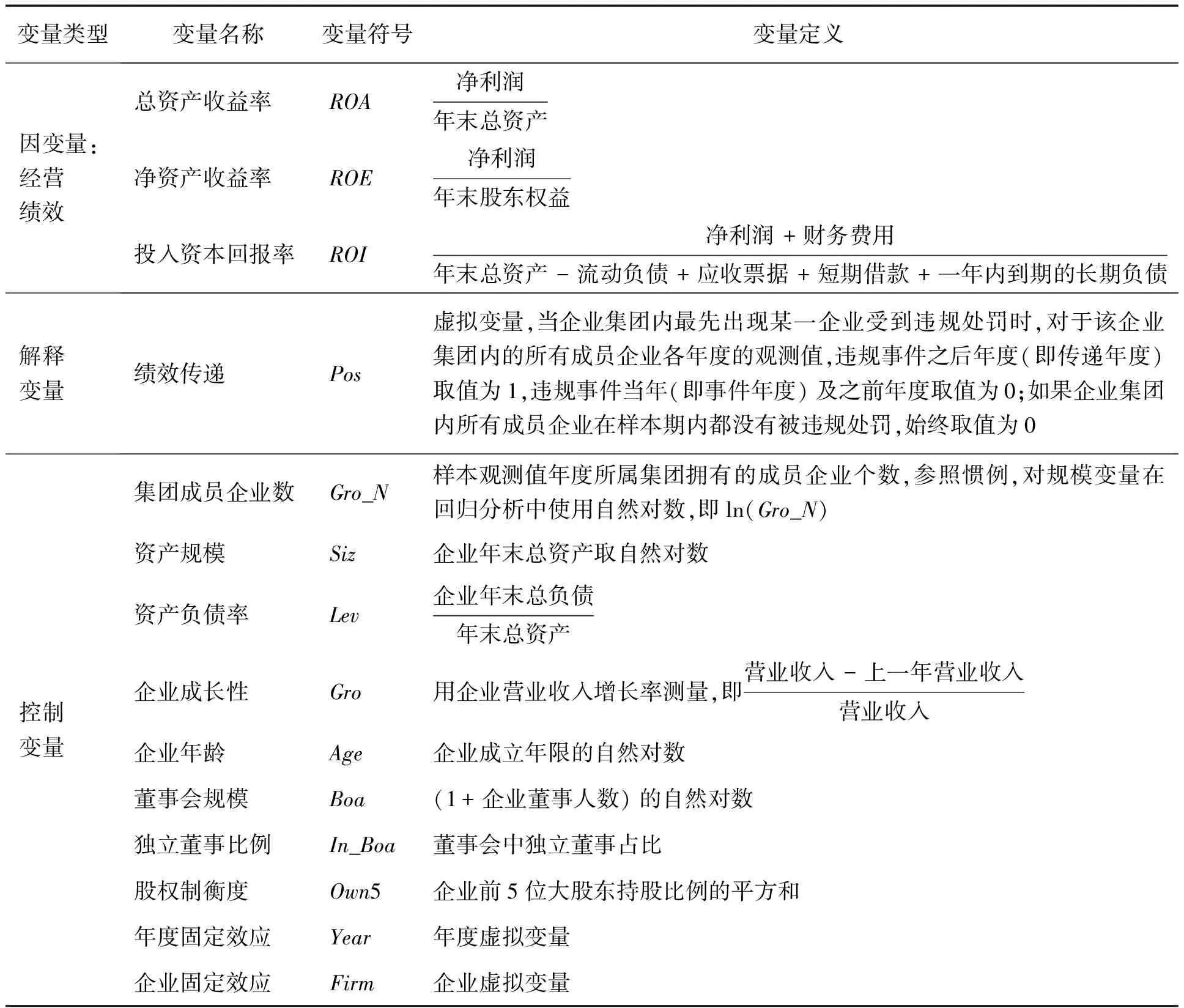

参考黄俊等[40]的相关研究,选取资产规模(Siz)、资产负债率(Lev)、企业成长性(Gro)和企业年龄(Age)作为控制变量;在此基础上,还控制了公司治理特征变量,包括董事会规模(Boa)、独立董事比例(In_Boa)和股权制衡度(Own5);另外还控制了企业集团当年成员企业的个数(Gro_N);实证模型中还控制了经营绩效的滞后一期项(Pert-1)、年度固定效应和企业固定效应;在稳健性检验中本研究控制了行业固定效应和集团固定效应。各变量的具体定义见表1。

4实证结果和分析

4.1变量的描述性统计分析

表2给出各变量的描述性统计结果,观测值为681。由表2可知,总资产收益率的均值为0.041,最大值为0.271,最小值为-0.460;净资产收益率均值为0.072;绩效传递的均值为0.216,说明同一集团成员企业样本里约有超过五分之一的观测值受到集团内企业违规处罚的影响;研究样本中,每个企业集团平均有2.291个成员企业,最多的集团成员企业数为5个;资产规模均值为21.764;资产负债率均值为0.486,符合中国的现实情况;样本企业营业收入年增长率平均为0.008,最大值为0.307,最小值为-0.009,企业间的成长性相差比较大。

表3给出各变量相关系数,Pos与ROA、ROE、ROI的相关系数均为负值,初步表明,集团内企业受违规处罚后,同一集团其他成员企业的业绩将更低。ROA、ROE和ROI为企业经营绩效的不同代理变量,除此之外,其他变量相关系数的绝对值最大为0.452,不存在严重的多重共线性问题。

4.2违规处罚信息传递的短期市场反应

企业受到违规处罚,在集团内可能产生信息传递效应。集团内有企业受到违规处罚后,不仅自身股价受到负面冲击,同一集团其他成员企业也将产生负向的市场反应。

表4给出违规处罚事件前后企业集团的短期市场反应检验结果,结果表明,在违规处罚前5天至前3天(即CAR(-5,-3)),受违规处罚的企业集团的所有成员企业并没有显著的市场反应,区分受处罚的成员企业和未受处罚的成员企业后,同样没有显著的短期市场反应。

表1变量定义Table 1Definition of Variables

表2变量描述性统计结果Table 2Results for Descriptive Statistics of Variables

在受到违规处罚前后,受违规处罚的企业集团内的所有成员企业有显著为负的短期市场反应,CAR(-1,1)为-0.006,CAR(-2,2)为-0.009,CAR(0,2)为-0.011,且都在1% 水平上显著。区分受处罚的成员企业和未受处罚的成员企业后,受处罚的成员企业在受到处罚后便产生显著的负向市场反应,CAR(-1,1)为-0.008,CAR(0,2)为-0.012,均显著,说明受到监管部门的违规处罚损害了企业声誉,对其股价造成负向冲击;对于未受处罚的成员企业,在处罚前后两天的累计超额收益(CAR(-2,2))均值为-0.012,中位数为-0.010,皆在1%水平上显著,在处罚事件之后,未受处罚的成员企业同样能观察到显著为负的累计超额收益,说明投资者对集团内未受到违规处罚的成员企业也给出负面评价。

以上结果表明,在集团内的企业受到违规处罚后,受处罚企业和未受处罚企业都将产生显著为负的短期市场反应,即违规处罚对同一集团内未受处罚的成员企业产生信息传递效应,且这种信息传递效应表现为传染效应,H1a得到验证。

4.3违规处罚信息传递的长期市场反应

集团内有企业受到违规处罚,如果企业集团利用内部市场进行资源支持,成员企业的业绩将受到长期的影响,因此投资者对这些成员企业的价值可能做出长期的评估,即违规处罚在企业集团内也将产生长期的信息传递效应。本研究检验集团企业违规行为受处罚后的长期市场反应,检验结果见表5。

由表5可知,受违规处罚的企业集团内的所有成员企业,在受违规处罚后4周、12周、24周、36周和52周的市场反应均为负,除BHAR(0,52)的均值不显著外,其他时期的均值和中位数都显著,且BHAR(0,4)和BHAR(0,24)的均值和中位数都在1%水平上显著。以上结果说明违规处罚将对整个企业集团产生长期的负面影响,如集团整体声誉降低、利益相关者与其交易减少、获得的借款减少等,恶化了集团经营环境,进而对集团内所有成员企业的经营业绩和市场表现都可能造成明显的负面影响。

表5中,第2栏和第3栏的结果与第1栏的结果基本一致,而且在第3栏中负面影响更加明显。这说明,在受到违规处罚后,不仅对受处罚企业产生显著为负的长期市场反应,未受处罚的成员企业也产生了显著负向的长期市场反应,说明违规处罚在企业集团内具有长期的信息传染效应,H1b得到验证。

表3相关系数Table 3Correlation Coefficients

注:***为在1%水平上显著,**为在5%水平上显著,*为在10%水平上显著,下同。

表4违规处罚前后企业集团成员企业的短期市场反应Table 4Short-term Market Response around Fraud Regulation for Member Firms in Business Group

表5违规处罚后企业集团成员企业的长期市场反应Table 5Long-term Market Response after Fraud Regulation for Member Firms in Business Group

4.4企业集团违规处罚后的绩效传递效应

4.4.1直接证据

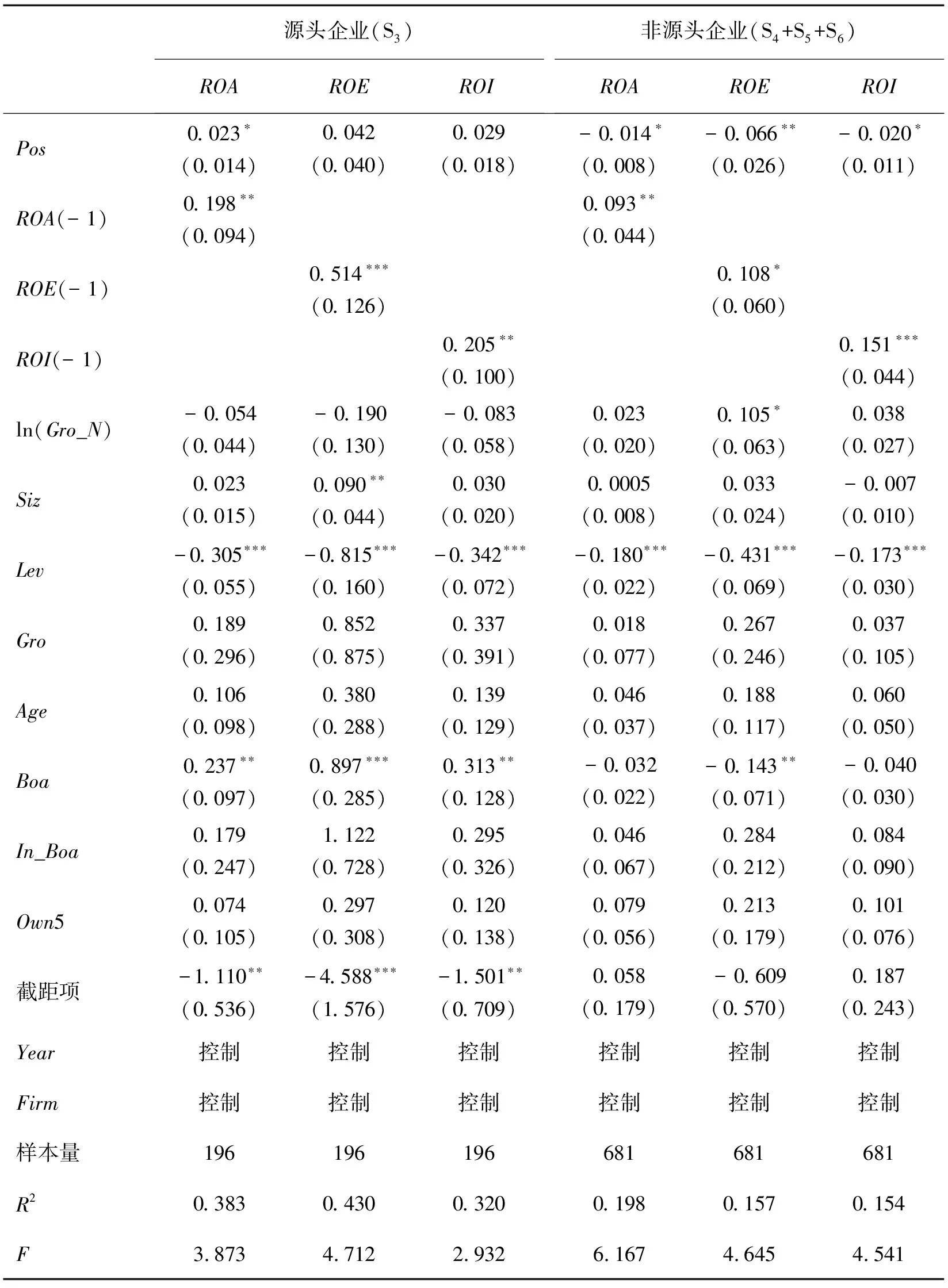

集团内有企业受到违规处罚将在集团内部产生信息传染效应,投资者对未受处罚的成员企业长期价值表现的评价将显著为负,原因在于这些成员企业将向受处罚的成员企业进行资源支持,进而对其自身的绩效表现产生负面影响。本研究对违规处罚后源头企业和非源头企业的绩效表现进行实证检验,相关实证结果见表6。

本研究使用模型(1)式,考察源头企业在违规处罚后的绩效表现,结果见表6的第2列~第4列,因变量分别为ROA、ROE和ROI。结果表明,Pos的系数均为正,对ROA的回归系数在10%水平上显著,对ROE和ROI的回归系数均不显著,说明集团内违规企业在受到处罚之后其业绩并没有显著下降。可能的原因是,这些受处罚企业得到来自同一集团其他成员企业的资源支持,从而缓解了违规处罚带来的不利影响;但这种支持可能侵占同一集团其他成员企业的利益,因而有损于这些成员企业的绩效表现。

表6的第5列~第7列考察违规处罚后非源头企业的绩效表现,因变量分别为ROA、ROE和ROI。第5列结果表明,Pos对ROA的回归系数为-0.014,在10%水平上显著。在经济意义上,与没有受处罚影响的企业相比,当集团内源头企业受到违规处罚后,同一集团其他成员企业的总资产收益率将显著降低1.4个百分点,与4.1%的均值相比,具有较强的经济显著性。第6列和第7列的结果表明,Pos对ROE的回归系数为-0.066,在5%水平上显著;Pos对ROI的回归系数为-0.020,在10% 水平上显著。同样说明,如果集团内源头企业受到违规处罚,同一集团其他成员企业的ROE和ROI将显著下降。以上实证结果与表5受违规处罚的企业集团内未受处罚的成员企业长期市场反应所揭示的结论在经济含义上是一致的,即集团内有企业受到违规处罚后,同一集团其他成员企业的业绩将会下降。H2得到验证。

4.4.2资产规模和负债水平的调节作用

表6的检验结果表明,在集团内,受到处罚的源头企业其绩效表现并不会显著下降,因此,造成同一集团其他成员企业的绩效显著下降并不是由于黄俊等[40]研究中源头企业的绩效下滑造成的。为了满足投资者的投资信息需求和监管者的监管需求,同一集团其他成员企业向受处罚的源头企业进行资源支持,而这种资源支持行为对同一集团其他成员企业的绩效表现造成不利影响,尤其对于资产规模小或本身经营风险较高的成员企业,将造成更大的绩效损害。

表6违规处罚的绩效传递效应Table 6Performance Transfer Effect of Fraud Regulation

注:括号内数据为稳健标准误,下同。

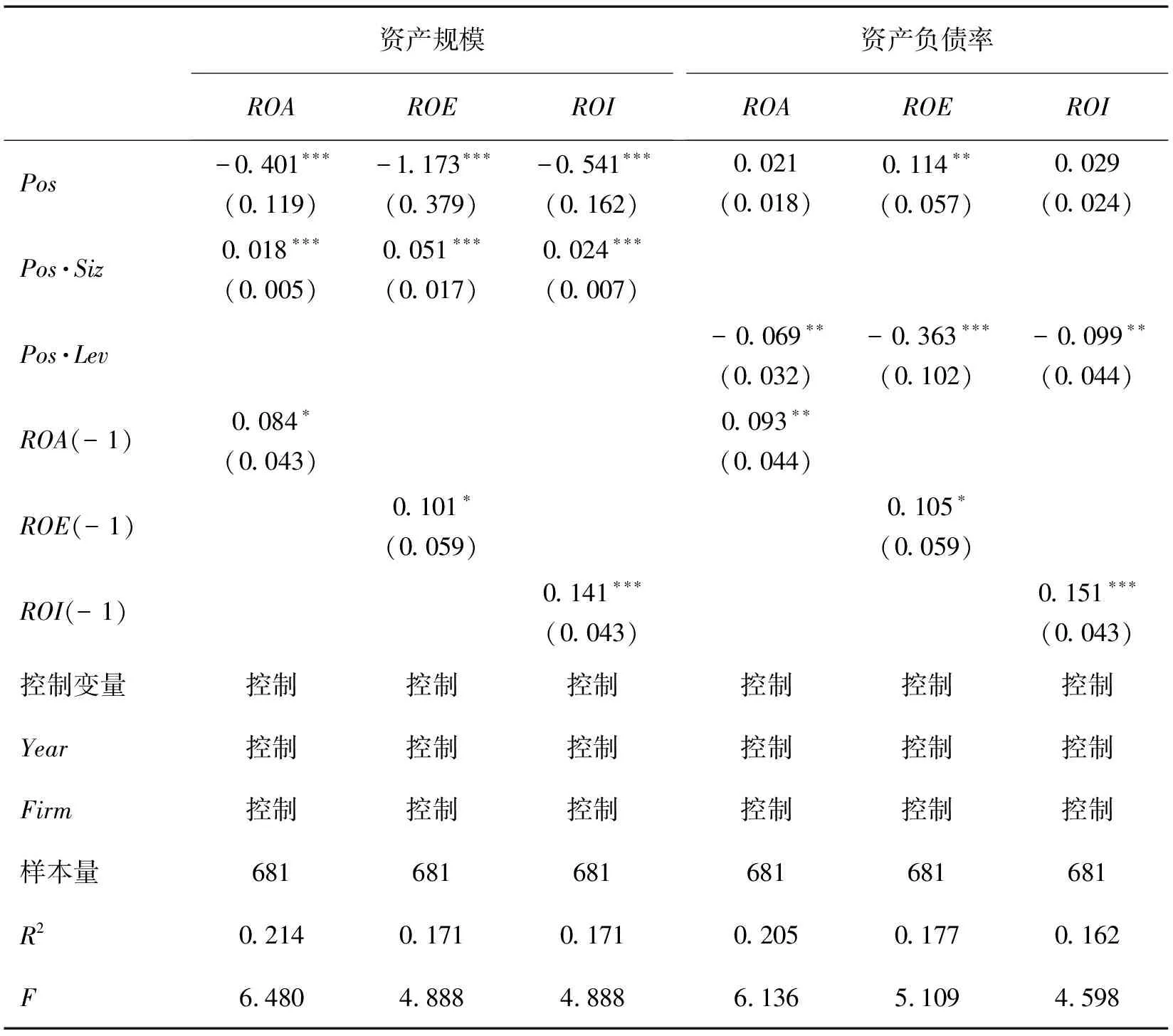

基于以上分析,本研究在(1)式的基础上加入资产规模和资产负债率的交互项,即Pos·Siz和Pos·Lev,本研究预期集团内源头企业受到违规处罚后,同一集团其他成员企业的资产规模越大,其抵抗风险的能力越强,资源转移对其绩效的损害越小,故而产生绩效传递效应越小,即Pos·Siz的符号显著为正;而同一集团其他成员企业的负债越高,其自身的财务风险越高,风险冲击和资源支持行为对其绩效带来的损害越大,因而产生绩效传递效应越大,即Pos·Lev的符号显著为负。

表7资产规模和资产负债率对违规处罚绩效传递效应的调节作用Table 7Moderating Effects of Size and Leverage on the Performance Transfer Effect of Fraud Regulation

相关实证结果见表7,第2列~第4列为加入资产规模的调节作用的回归结果,第5列~第7列为加入资产负债率的调节作用的回归结果。Pos·Siz对ROA的回归系数为0.018,对ROE的回归系数为0.051,对ROI的回归系数为0.024,均在1% 水平上显著;Pos·Lev对ROA的回归系数为-0.069,对ROE的回归系数为-0.363,对ROI的回归系数为-0.099,均在5%及以上水平上显著。以上实证结果证实了本研究的预期,集团内源头企业受到违规处罚后,同一集团其他成员企业的资产规模越小、负债水平越高,产生的绩效传递效应越大。

4.4.3违规行为受处罚的严厉程度

本研究从处罚的严厉程度、违规处罚的次数和传递期限等方面对违规处罚产生的绩效传递效应做进一步深入分析,相关实证结果见表8。

如果集团源头企业的违规行为越严重,其受到处罚的程度也越重,企业经营受到的冲击也可能越大,对同一集团其他成员企业造成的影响也可能越大,此时,违规处罚产生的绩效传递效应也越大。为了考察违规行为受处罚严重程度的影响,本研究对企业受到的处罚方式进行赋值,“没收非法所得”取值为6分,“罚款”取值为5分,“警告”取值为4分,“谴责”取值为3分,“批评”取值为2分,“其他”取值为1分;使用最大处罚得分(Pun_max)测量企业违规行为受到处罚的程度,得分越高说明受处罚的程度越大,产生的绩效传递效应可能越大。基于以上分析,本研究在(1)式的基础上加入Pos·Pun_max,并预期交互项系数为负。

表8第2列~第4列结果表明,Pos·Pun_Max系数为负,对ROA和ROI的回归系数在10%及以上水平上显著,说明源头企业违规行为受到处罚的程度越严重(一定程度上也反映了企业违规行为越严重),产生的绩效传递效应越大。

4.4.4集团企业受违规处罚次数

同一个集团内的成员企业可能受到多次违规处罚,且被违规处罚的企业也并不是同一家,在本研究定义的非源头企业中有部分企业在传递年度中也受到违规处罚。本研究结果表明,在研究样本中,集团内最多有3个事件年度。Pos为第1个传递年度,即第1个事件年度之后年度取值为1,其他年度取值为0;Pos2为第2个传递年度,即第2个事件年度之后年度取值为1,其他年度取值为0;Pos3为第3个传递年度,即第3个事件年度之后年度取值为1,其他年度取值为0。

表8违规处罚程度、次数、绩效传递期限与违规处罚的绩效传递效应Table 8Severity and Frequency of Fraud Regulation, Terms of the Performance Transfer and Performance Transfer Effect of Fraud Rgulation

表8第5列~第7列的检验结果表明,Pos对ROA的回归系数为-0.014,对ROE的回归系数为-0.064,对ROI的回归系数为-0.020,均在10%及以上水平上显著。Pos2对ROA的回归系数为0.002,对ROE的回归系数为-0.013,对ROI的回归系数为-0.00005,但都不显著。Pos3对ROE的回归系数为-0.107,在5%水平上显著;对ROA的回归系数为0.001,对ROI的回归系数为-0.004,但都不显著。以上结果说明,违规处罚在集团内的绩效传递效应主要体现在集团中首次有企业受到违规处罚之后。

此外,本研究删除集团内企业多次受违规处罚的样本,使用样本期内集团内企业只受到一次违规处罚的样本,考察违规处罚的绩效传递效应,重复表6第5列~第7列的实证,得到一致的结论。

4.4.5绩效传递期限

本研究将Pos分为短期(Pos_S)和长期(Pos_L),绩效传递短期效应为传递年度的前3年,即首次违规处罚后的第1年、第2和第3年,绩效传递长期效应为传递年度的第4年及之后年度。表8第8列~第10列的检验结果表明,Pos_S对ROA的回归系数为-0.015,对ROE的回归系数为-0.065,对ROI的回归系数为-0.021,均在10%及以上水平上显著;Pos_L对各绩效指标的回归系数均不显著。以上结果说明,当集团内源头企业受到违规处罚后,将产生绩效传递效应,同一集团其他成员企业的绩效将显著下降,而且这种绩效传递效应主要体现在违规处罚后的前3年。

5进一步分析

5.1实际控制人股权结构的影响

企业集团中存在诸多委托代理问题,突出表现在集团实际控制人的层级控制和两权(现金流权和控制权)分离,见图1。但企业集团中的代理问题也可能影响违规处罚的绩效传递效应,图3给出其影响路径,如图3所示,企业集团的实际控制人的股权结构包括对源头企业的现金流权(Cas_F)和两权分离程度(Sep_F),以及实际控制人对同一集团其他成员企业的现金流权(Cas_O)和两权分离程度(Sep_O),两权分离程度用控制权与现金流权的差值测量,这4者对违规处罚的绩效传递作用具有不同的影响作用,见图3中的E1~E4。

图3企业集团实际控制人股权结构与违规处罚绩效传递效应的影响机制Figure 3Influence Mechanism for Ownership Structure of Business Groups′ Controlling Owner and the Performance Transfer Effect of Fraud Regulation

(1)基于第1类代理问题,实际控制人的现金流权越大,其从所控制企业中获得的合法收益越大,这种利益趋同将激励实际控制人加强对管理层的监督。虽然控制人现金流权的增加也可能导致更大的掏空行为,但在上市是一种重要声誉资源的中国市场中,现金流权越大,实际控制人越不会轻易放弃所控制的企业,也越有可能通过提供资源支持或减少掏空来满足外部股东对所控制企业的预期[46]。因此,对于源头企业,实际控制人的现金流权越大(大于实际控制人在同一集团其他成员企业的现金流权时),则控制人越有动力利用内部市场对其进行资源支持,以降低可能的利益损失,对同一集团其他成员企业绩效的负面作用越大(即图3中的E3);同样地,对于同一集团其他成员企业,实际控制人的现金流权越大,资源转移和支持造成的绩效下降对实际控制人的利益损害就越大,因而控制人对其的资源转移动机可能越小,从而其绩效下降的幅度越小(即图3中的E1)。

(2)企业集团的金字塔持股结构往往造成现金流权与控制权的不对等,即现金流权与控制权的分离(两权分离),实际控制人可以通过较小的现金流取得对企业的控制地位。实际控制人并不能从控制权超出现金流权的部分中获得直接受益,所以没有收益的控制权部分(即两权分离程度)会削弱控制人与所控制企业之间的利益一致性,从而抑制实际控制人对企业的支持意愿[47]。因此,对于源头企业,所有权与控制权的分离程度越高,控制人对其进行资源支持的动机可能越小,对同一集团其他成员企业的绩效造成的损害也越小(即图3中的E4)。对于同一集团其他成员企业,两权分离程度越高,控制人进行资源转移行为的成本越小,控制人越有动机将资源从这些成员企业转移到源头企业中;此外,两权分离程度越大,控制人进行资源转移的方式越隐蔽,可以进行转移的程度可能越大,因而对同一集团其他成员企业的业绩损害程度越大(即图3中的E2)。万伟等[41]的研究结果也表明,实际控制人的两权分离度加重了补贴提供方的资源转移程度,却促进了被补贴方融资约束的缓解。图3中的E2和E4与万伟等[41]的研究结果是一致的。

本研究实证检验图3中的E1和E2。在(1)式的基础上分别加入Pos与控制人对同一集团其他成员企业的现金流权和两权分离程度的交互项,即Pos·Cas_O和Pos·Sep_O,因变量为ROA,在稳健性检验中使用ROE和ROI,检验结果见表9第2列~第5列。第2列和第3列使用固定面板回归模型,检验结果表明,Pos·Cas_O对ROA的回归系数为0.001,Pos·Sep_O对ROA的回归系数为-0.002,均在10%及以上水平上显著,说明实际控制人对同一集团其他成员企业的现金流权越小或两权分离程度越大,违规处罚产生的绩效传递效应越大。表9第4列和第5列使用OLS回归模型,并控制是否为受违规处罚集团(FraGro)、年度固定效应、行业固定效应(Ind)和集团固定效应(Grou)。当集团内有成员企业受到违规处罚时,对于该企业集团所有的观测值取值为1,否则取值为0。检验结果与第2列和第3列的结果相近。

为了验证图3中的E3和E4,本研究引入Pos与控制人对源头企业的现金流权和两权分离程度的交互项,即Pos·Cas_F和Pos·Sep_F,因变量为ROA,在稳健性检验中使用ROE和ROI。考虑到使用固定面板回归模型会吸收Cas_F和Sep_F对ROA的作用,本研究使用OLS回归模型,并控制实际控制人对同一集团其他成员企业的现金流权和两权分离度,以及是否为受违规处罚集团、年度固定效应、行业固定效应和集团固定效应,检验结果见表9第6列和第7列。检验结果表明,Pos·Cas_F和Pos·Sep_F均不显著。

虽然E3和E4没有得到直接验证,本研究进一步讨论当集团控制人对源头企业的现金流权大于对同一集团其他成员企业的现金流权(Cas_H,即Cas_F>Cas_O)时,绩效传递效应是否有不同的表现。此时,实际控制人更有动机对源头企业进行资源支持,因此造成的绩效传递效应更大。相似地,当集团控制人对源头企业的两权分离程度较小,且小于对同一集团其他成员企业的两权分离程度(Sep_L,即Sep_F 表9企业集团实际控制人股权结构与违规处罚绩效传递效应实证结果Table 9Empirical Results for Ownership Structure of Business Groups′ Controlling Owner and the Performance Transfer Effect of Fraud Regulation 注:由于增加自变量造成数据缺失,样本量有所减少。 表10违规处罚后绩效传递效应的作用路径Table 10Paths of the Performance Transfer Effect after the Fraud Regulation 注:由于不同因变量的数据缺失存在差异,所以样本量也不同。 为了验证此论述,本研究引入交互项Pos·Cas_H和Pos·Sep_L,并控制是否为受违规处罚的企业集团、年度固定效应、行业固定效应和集团固定效应,使用OLS回归模型,实证结果见表9第8列和第9列。检验结果表明,Pos·Cas_H显著为负,说明当集团控制人对源头企业的现金流权大于对同一集团其他成员企业的现金流权时,违规处罚的绩效传递效应更大;Pos·Sep_L的系数为负但不显著,说明当集团控制人对源头企业的两权分离程度较小,且小于对同一集团其他成员企业的两权分离程度时,违规处罚的绩效传递效应更大。 前文的检验结果表明,当集团内源头企业受到违规处罚后将产生绩效传递效应,同一集团其他成员企业的经营业绩将显著下滑。本研究进一步将ROE拆分,从边际利润率(PM)、资产周转率(ATO)、期间费用(Exp)和借款成本(Int)4个角度对绩效传递效应的作用路径进行探究。 对违规处罚后同一集团其他成员企业ROE各构成部分的变化进行实证分析,并进一步将期间费用情况分解为销售费用(Exp_S,即销售费用与营业收入之比)、管理费用(Exp_M,管理费用与营业收入之比)和财务费用(Exp_F,财务费用与营业收入之比)。此外,本研究还从企业获得银行借款的担保情况即担保借款比例(Deb_M)与企业年末总资产之比,考察违规处罚后同一集团其他成员企业借款成本的变化,担保借款比例=抵押借款+质押借款+保证借款。检验结果见表10。 表10结果表明,Pos对PM的回归系数为0.022,并不显著,说明违规处罚后同一集团其他成员企业的边际利润率没有显著的变化;Pos对ATO的回归系数为0.101,在10%水平上显著,说明当集团内源头企业受到违规处罚后,同一集团其他成员企业的资产周转率显著提高,可能是由于这些企业对源头企业进行资源转移和支持使其销售活动更加频繁,从而其资产周转率有所上升。 Pos对Exp的回归系数为正,但从3项具体费用看,Pos对Exp_S的回归系数为-0.007,在10%水平上显著;对Exp_M的回归系数为0.015,在5%水平上显著;对Exp_F的回归系数为0.007,在5%水平上显著。说明当源头企业受到违规处罚后,同一集团其他成员企业的期间费用有上升趋势,资产周转率的提高造成销售费用有所下降,但集团内的资源分配也造成大量的协调成本,从而管理费用和财务费用有显著且更大幅度的增加。 从ROE拆分公式中借款成本的角度,当集团内源头企业受到违规处罚后,同一集团其他成员企业的借款成本将显著上升。表10第9列的检验结果表明,银行对同一集团其他成员企业借款的担保要求显著增加,表现为担保借款显著增加。 综上,当集团内源头企业受到违规处罚后,同一集团其他成员企业对源头企业进行资源支持,这种资源支持行为增加了同一集团其他成员企业的资产周转率,但也大幅增加了管理费用、财务费用和借款成本,从而造成ROA和ROE的显著下降。 (1)前文采用市场指数调整法计算违规处罚后同一集团成员企业的长期市场反应和短期市场反应,为增强本研究结论的可靠性,使用市场模型法重新计算违规处罚后的长期市场反应和短期市场反应,并重复前文表4和表5的实证检验。短期市场反应的计算参数和指标为:个股收益率为考虑现金红利再投资的日个股回报率,市场回报率为综合A股市场考虑现金红利再投资的综合日市场回报率(等权平均法),估计窗口为(-100,-20)。长期市场反应的计算参数和指标为:选用周回报率计算长期市场反应,个股周收益率为考虑现金红利再投资的周个股回报率,市场周回报率为综合A股市场考虑现金红利再投资的综合周市场回报率(等权平均法),估计窗口为(-30,0)。 (2)本研究实证模型(1)式使用固定面板回归,控制年度固定效应和企业固定效应。作为稳健性检验,本研究使用OLS回归并控制年度固定效应、行业固定效应和集团固定效应,重复所有相关实证。 (3)黄俊等[40]的研究发现当集团中有企业发生重大业绩下滑后,同一集团其他成员企业的绩效也会有显著的下降(即绩效传染效应)。因此,本研究结论可能是由于受处罚企业的经营业绩产生重大下滑,进而产生绩效传染效应。为控制这一因素的影响,首先,按照黄俊等[40]的研究方法对业绩下滑进行定义,即企业息税前利润比前1年下降超过20%;其次,在实证分析中控制业绩下滑虚拟变量,并使用OLS回归模型控制年度固定效应、行业固定效应和集团固定效应,重复相关实证过程。对于业绩下滑的测量,如果企业当年的息税前利润比前1年下降超过20%,业绩下滑取值为1,否则取值为0。 (4)使用ROE和ROI作为因变量,重复表9的检验过程。 (5)使用样本期内集团只受到一次违规处罚的样本考察违规处罚的绩效传递效应,重复表6第5列~第7列、表7、表8第2列~第4列和第8列~第10列、表9和表10的检验过程。 (6)将源头企业违规行为划分为信息披露违规和非信息披露违规,信息披露违规包括虚构利润、虚列资产、虚假记载(误导性陈述)、推迟披露、重大遗漏、披露不实(其他)、一般会计处理不当,非信息披露违规包括欺诈上市、出资违规、擅自改变资金用途、占用企业资产、内幕交易、违规买卖股票、操控股价、违规担保和其他违规行为,并在两组子样本中重复表6第5列~第7列的检验过程,发现不同类型的违规受到处罚后都产生显著的绩效传递效应,但由于两类违规行为之间存在大量的交叉,因此两者之间的作用并没有显著的差异。 以上稳健性检验均得到了与正文比较一致的实证结果,说明本研究结论稳健、可靠。 基于2003年至2015年沪深A股非国有企业集团的数据,对集团内企业受到的违规处罚进行事件研究,并实证分析由此产生的绩效传递效应。研究结果表明,集团内如果有企业受到违规处罚,一方面,由于声誉关联和业务关联等,在集团内产生信息传染效应,即集团内有企业受违规处罚,不仅受处罚企业的短期市场反应和长期市场反应为负,同一集团未受处罚的成员企业也有负向的短期市场反应和长期市场反应。另一方面,企业集团可以利用内部市场对受处罚企业进行资源支持,这种资源支持有助于受处罚企业的业绩表现,而有损于同一集团其他成员企业的绩效。具体表现在,第1次违规处罚后,源头企业的绩效变化不显著,而同一集团其他成员企业业绩显著下降;并且处罚程度越严重,这种绩效传递效应越明显。进一步的研究发现,绩效传递效应受到集团成员企业特点或控制人持股结构的影响,对于同一集团其他成员企业,控制人对其的现金流权越小、两权分离程度越大,则绩效传递效应越大;当集团控制人对源头企业的现金流权大于未受处罚成员企业的现金流权时,绩效传递效应更大。 本研究将绩效指标ROE进行拆分,从边际利润率、资产周转率、期间费用和借款成本4个角度探究违规处罚绩效传递效应的作用路径,发现当集团内源头企业受到违规处罚后,同一集团其他成员企业的资产周转率提高、销售费用减少,但管理费用、财务费用和借款成本显著增加。 本研究将监管部门的违规处罚行为与企业集团的相关理论整合在同一研究框架中,丰富了违规处罚经济后果的研究,也丰富了对企业集团中信息传递和绩效传递现象的理解,扩宽了上市企业受违规处罚的经济后果的研究范围。XU et al.[17]研究发现企业受违规处罚后在行业内具有信息传递效应,本研究则为信息传递效应在企业集团内的存在提供了经验证据。不同于黄俊等[40]对企业集团的研究以及刘海明等[48]对担保网络中由成员企业绩效下滑产生的绩效传染效应的研究,本研究从政府部门对上市企业违规行为进行处罚的角度切入,发现集团中有企业受到违规处罚后,其自身绩效并不一定显著下降,但对同一集团其他成员企业的绩效产生消极的影响,即产生绩效传递效应。 本研究结论也具有一定的现实启示意义,来自监管部门的执法活动具有显著的外部性,在不同的企业集群(如行业、企业集团、担保网络等)内都有可能产生信息传染效应,并不同程度地影响集群内其他成员企业的绩效表现,这对监管部门执法提出了更高的要求。在互联网和物联网取得飞速发展的现代社会,每一个利益个体间都存在一定的相关性,一个个体的变化将会产生“牵一发而动全身”的连锁反应,因此其他个体应提前做好相关的风险防范措施,以减少可能的不利影响。在强调企业集团内部市场可以发挥成本优势和资源共享优势、弥补外部市场不完善的缺陷的同时,也要看到企业集团可能的负面效应,降低整体风险。 本研究仍存在不足之处,选用非国有企业集团作为研究样本,国有企业集团是否同样存在违规处罚的信息和绩效传递效应,如果存在是否有所不同,值得进一步研究。企业集团的关联交易错综复杂,成员企业之间也可能存在连锁董事等情况,这对违规处罚在集团内的信息和绩效传递效应可能产生一定的影响,需要下一步更深入的探究。

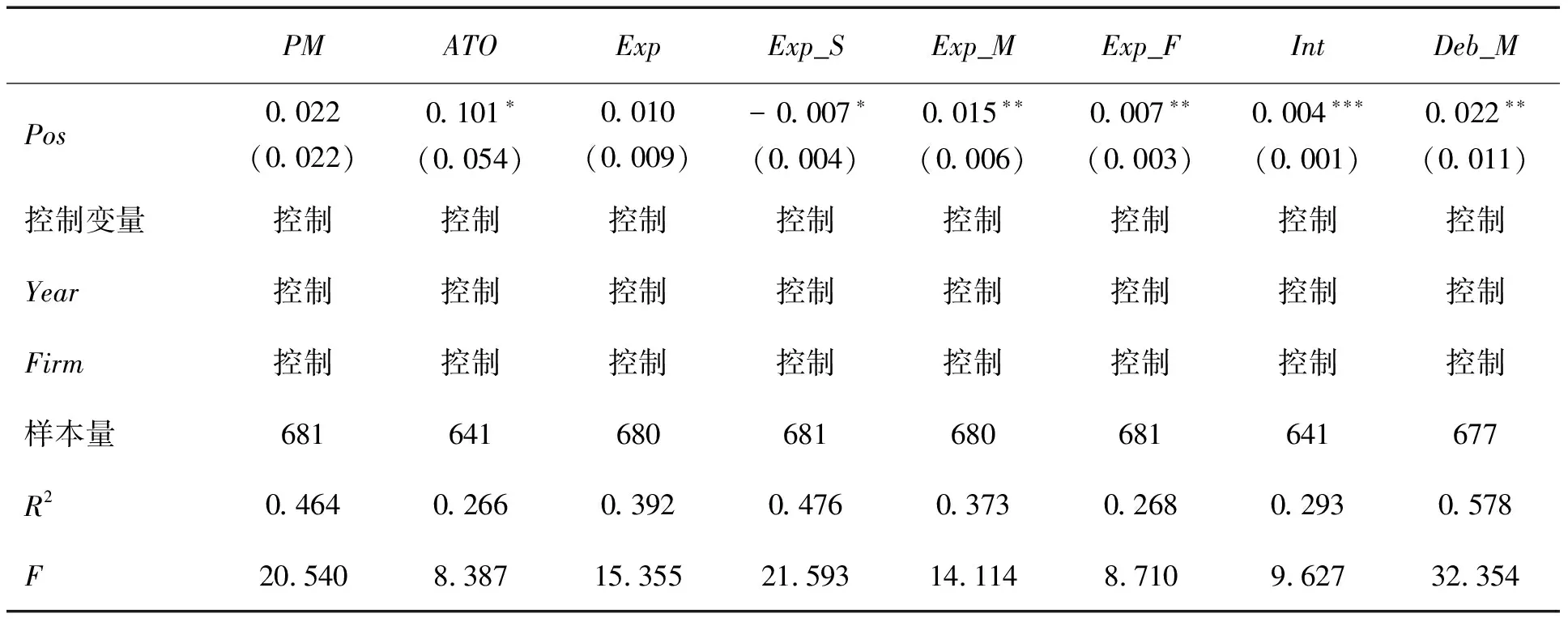

5.2绩效传递效应的作用路径

5.3稳健性检验

6结论