从南洋劝业会看清末学校手工艺教育

2019-04-23吴振韩

吴振韩

1910年6月5日,在南京丁家桥和三牌楼地区,举办了中国历史上第一次大规模的全国性博览会——南洋劝业会,14个国家及我国22个行省参展。展会共建有13个本馆、14个省馆和7个特别专门馆。全部展品分为24部,444类,多达100万件以上。展品五光十色、琳琅满目,令人眼花缭乱、目不暇接。展会前后历时半年,有近30万人观展(图1)。可以说,“劝业会为中国无前之盛举”“劝业会之效,盖中国无成例可以实指”①“劝业会者,全国之大钟也,商人之大实业学校也,商品之大广告场也……”“劝业会为商业界文明之科,新法之试院”②。可见,南洋劝业会对于当时我国社会、经济、文化与艺术的发展具有重要的意义。

一、研究的缘起

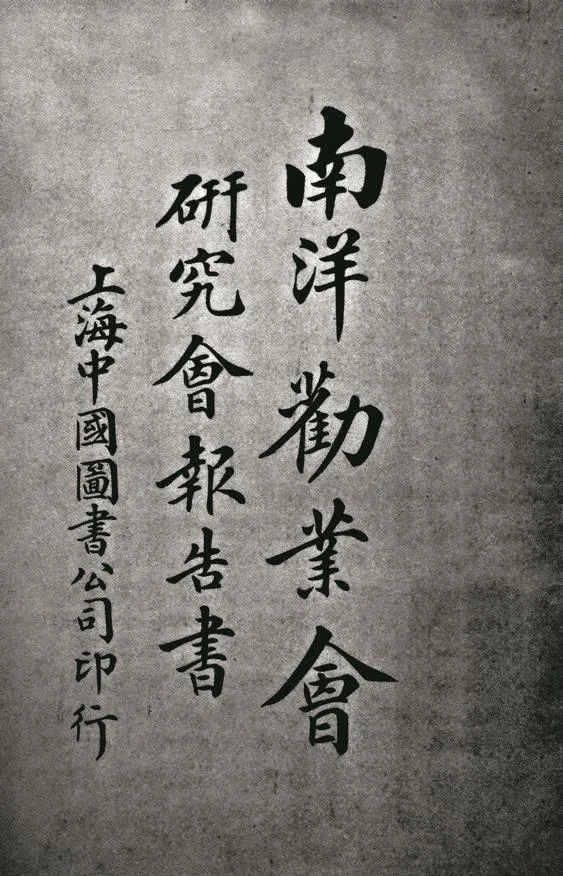

对于南洋劝业会的研究最早可追溯到展会的举行,当时由著名学者李瑞清和实业家张謇共同主持成立了一个专门的研究机构——南洋劝业会研究会,他们以“集合同志,就南洋劝业会出品,研究其工质之优劣与改良之方法,导其进步,冀合劝业会之真旨,收赛会之实效”③为目标。召集和组织了799名专家对展会进行专门研究,并对展品逐一进行评估、鉴定和检验,最终评选出各级奖项。同时,研究会又将各位专家的研究成果,如讲演稿、报告书、意见书和说明书等汇编成《南洋劝业会研究会报告书》一书(图2),于展会闭幕后出版。可以说,该书是目前对展会最全面、系统和直接的研究。由此可见,尽管南洋劝业会系中国首次全国性的博览盛会,但是其执行与管理较为严谨与规范,“研究会”在其中发挥了重要的作用,该会卓有成效的工作也为我们今天的研究提供了众多鲜活的样本和资料。除了上文提到的南洋劝业会研究会自身的研究成果外,仅有的研究主要停留在对展会概念性的描述和常识性的介绍上,或者集中在对某一个媒体、展品和名人与展会的关系研究上,或关注于展会在中国民间经济外交和现代化发展过程中的地位与作用,而对展会与教育之间关系以及清末的手工艺教育的研究则着墨不多,实有补充之必要。

图1:南洋劝业会会场内景

图2:南洋劝业会研究会报告书扉页

图3:南洋劝业会中的工艺馆与教育馆

本文为什么通过集中考察南洋劝业会来研究清末的学校手工艺教育?笔者主要基于以下几点考虑:

第一,现代博览会是大工业生产发展到一定程度后的产物。从1851年英国伦敦的“水晶宫”第一次世界博览会开始,欧美展会展示的一般都是机器生产的产品,由于清末我国百业凋敝、工业落后,因此缺少高品质的机械工业产品,但由于我国一直以来“长于人工”,手工是我国的传统优势。因此,传统手工艺展品就自然而然地成为了展会的重要组成部分,教育家黄守孚就在观看展会后说到:“今世纪之工艺,当以机械工艺为主体,手工次之,而就两工艺馆及各别馆之工艺以视吾国之工,殆犹在纯粹的手工时代”。④在开幕后不久,甚至连展品不多的通运馆都被改成了“第二工艺馆”。

第二,清末新政以来,清政府在教育领域改革行政体制,建立学部,厘订教育宗旨,建立了新的学制,废科举、兴学堂,激励留学教育,并颁行了一系列新的政策和法规,促进了教育的发展。南洋劝业会是晚清政府举倾国之力,最后举行的一个全国性的博览盛会,其中“教育的成绩”在其中占有重要的比例,代表着当时的最高水平。因此,通过展会来考察和研究当时的教育发展,无疑是一次难得的机会。

第三,在众多的教育成绩中,各级学堂出品的手工艺展品又占有较大的比重。我们知道,学校手工艺教育的成果最终体现在手工工艺品上,检验学校手工艺作品的质量是考察和评价手工艺教育的重要方法和有效途径。经过系统的筹备、广泛的动员和规范的操作,南洋劝业会得以成功举办。展会整体规格较高,当时各个行省和学校基本上都提供了自己最好的手工产品参展,能够较为真实地反映当时手工艺教育的发展情况。

二、南洋劝业会中丰富的学校手工艺展品

1、学校手工艺品在展会中充当着重要的角色

综观展会,学校手工艺展品主要集中在教育馆、美术馆、京畿馆、广东教育馆、醴陵瓷业馆和14个省馆。最有代表性的就是“教育馆”(图3),其中“手工之材料”“手工之用品”“手工之成绩品”是教育馆的展示重点。该馆整体上可分为小学、女学、中学、师范、实业高等部、图书及彛器等六个部分。展厅入口就是小学部的手工成绩,如折纸、组纸、剪纸、豆细工,其中有代表性的有松江育婴幼稚园的剪纸、金匮勉强学堂手工人物、常州法古学堂豆细工校舍模型等。女学部在小学部之后,手工艺品也占了较大的比重,主要有刺绣、线结、绒结、造花等,“五光十色,炫耀双眸”。代表作品有安徽工业学堂纺织、无锡女子职业学堂、常州粹化女学和争存女学等。在之后的中学部中有代表性的作品是两江师范附属中学工业雕刻和石膏人物、宁国府中学黏土、嘉定培本学堂藤器等。师范部中有两江师范学堂木工和漆工作品。实业高等部中有江西陶业学堂瓷业学堂瓷器等。此外,在京畿馆中有农工商部工业学堂的捺染铸金,如金银丝瓶、波地纹瓶。最为著名的是女子绣工科总教习余沈寿所绣的《意大利国皇后爱丽娜像》(图4),画面栩栩如生,异常精美。广东教育馆则“尤以工艺学堂之品为最佳而最盛”,较为突出的有工艺学堂的草绳、打波椅、珐琅面纽绣花期椅等。醴陵瓷业馆中醴陵瓷业学堂的各种瓷器,还有山东馆的工艺传习所的栽绒毯、玻璃丝屏,湖北馆中美粹学社刺绣春牛图等。

图4:沈寿的《意大利皇后爱丽娜像》

图5:南洋劝业会奖牌

2、学校手工艺品得到了大家的肯定和褒奖

在展会中,由于学校手工艺作品所占的比重较大,且较为精美,因此,获得了观览者的一致肯定与好评。展会最终评选出5269件获奖作品,其中奏奖(一等)66个、超等奖(二等)214个、优等奖(三等)426个、金牌奖(四等)1218个、银牌奖(五等)3345个(图5)。当然获得最高奖项的仍以专业厂商、传统作坊和知名工匠的作品为主,但学校教育中的手工艺品也取得了较好的成绩,特别是其中教师的作品尤其精湛,如一等奖有女子绣工科总教习余沈寿的刺绣、广东广州府工艺学堂教习李胜的雕镂牙器等。而学生作品则获得了一等奖以下的各级奖励多项,如二等奖中就有京师两等工业学堂的各种印花纱绸,安庆实业学堂的各种浸、染、画、染成绩品等。

可以看出,南洋劝业会颁发奖项较多、覆盖面较大,这体现了展会“奖励实业、劝励农工”的目的。正如爱国实业家宋寿恒所指出的:“夫劝业会者,乃假借此会鼓励全国人民,使趋向与本国最重要之事业耳,非赛珍会比也。欲使全国人民趋向于最重要之事业,却在褒奖……”⑤他认为,评奖有利于工商业的发展,它能鼓舞士气、凝聚人心,引导从业人员“趋向与最重要之事业”。劝业会坐办陈琪也持同样的观点,他认为:“其得奖者,必勃然兴,即不得奖者,亦争自激励可知也。”⑥参赛者不论得奖与否,都能通过展会找到自己的位置,发现自身的优劣,扬长避短,最终提升产品的竞争力。

劝业会不仅是对当时民族工商业发展的一次全面检阅,同时也对当时“教育业”的发展产生了较大影响。在展会的筹划和准备阶段,主办方就将各级学校的“教育成绩”纳入进来,并在最终的评奖政策上对教育成绩有所倾斜,目的是鼓励和促进教育的发展。可见,学校的手工艺展品广泛参加展会,并获得如此多的奖项,其实并不是偶然,这体现了清末政府在屡次改革失败后,痛定思痛,更深地认识到了“教育”的重要性,并有意识对之进行扶持与资助。

三、从学校手工艺展品看清末手工艺教育的发展

1、各级普通学堂普遍开设了手工艺课程

各级普通学堂基本上都在展会中展示了已有的手工艺成绩。在当时“蒙养院”和“幼稚舍”阶段,就已经开设了手工课程,而其后的小学程度更高,如海州开明小学的草帽边、太仓赔本学堂的藤编字纸簏、江宁教育出品会的麦柴花篮等。教师李元蘅、于忱对教育馆小学部的展品进行了分析,他认为展会中的手工物品,以纸细工最多,而且也最为精巧,纽结稍微少点,豆细工又次之,竹细工也有,但是粘土细工、石膏细工以及金工、木工则极为少见。从上述中我们可以看出,手工艺教育在各级学堂都已广泛开展,并且课程的形式较为多样。李元蘅、于忱同时指出:“日本注重手工,高、初、各小学莫不以为必要之科,我国亦宜仿之”。⑦其实,从制定新的学制开始,我国的教育就基本以日本为模板,并大量地延聘了日本的师资。从1868年明治维新开始,日本在经历西洋化的冲击并成功抵制全盘西洋化后,逐渐形成了“和魂洋才”“东方道德、西方技艺”的基本价值观,这同我国的“中体西用”的观点是相似的,这就构建了相同的价值基础。在经历了甲午战争的惨败之后,两国学习西方的成效高低立现,我国开始重新认识日本这个“蕞尔小国”,再加之文化背景、地理位置等相近的原因,在教育领域我们开始全盘学习日本,特别在新式学堂手工课程的设置上,基本与日本保持同步,这些主要集中在纸细工、豆细工、竹细工、粘土细工、石膏细工、金工、木工等课程上。事实上,早在1871年,日本政府增设文部省,领导全国的教育改革。次年文部省仿照法国制定了《学制》,提出“百工技艺”的教育内容。1890年《教育敕语》颁布,同时在 《小学校令》中规定高等小学可以设置手工课程。1905年文部大臣久保田让提出:“小学及中学也有必要实施实用性教育”“教育必须面向实用。”⑧1907年新的《小学校令》取消了对高等小学增设手工课程的限制。日俄战争后,日本各地小学纷纷增设手工课,目的是从小培养学生的实业技能,可见日本对手工教育的重视。

当时我国教育界人士也开始重视手工课程,并对这类课程的具体设置进行了深入地思考。如教育家李金藻在观看完展览后提出:“至学堂中普通、专门、实业性质不同,其工艺亦各不同,并宜按其学堂之等级、学生之程度以为差”。⑨他指出要根据学生的年龄阶段和认知能力的差异,对手工课程进行区分性的设置,由简入繁、由易入难,循序渐进,并强调手工艺课程的教学规律,提出注重课程安排的层次性和渐进性。参会的王谢长达等人则更进一步提出,要注重手工艺课程设置的科学性,讲求它的实用性,他们指出:“纸工、豆工为引进幼稚生工艺上之观念起见,若在七龄之上,则宜注重于切实之科学,即不宜习此项手工,以分其光阴。”⑩

从展会来看,当时各级学校手工艺教育的确取得了长足的进步。但是,也存在着几个突出的问题:第一,部分展品过于繁冗复杂,纯粹是机械性地重复,耗费了学生有限的学习时间;第二,很多展品并没有标注具体作者的信息,因此,无法判断是教师还是学生的作品,事实上,为了迎合展览的要求,在仓促之际,很多展品似乎都有教师捉刀代笔之嫌;第三,部分作品因循守旧、缺少创新,更多的是流于形式。这些都暴露了学校手工艺教育在初步发展过程中的一些问题。

2、女子学校开始探索适合自身特点的手工艺教育

展会中的女校展品主要集中在线锦、绣货、剪贴、簇罗、摘棉、刻磁、绒绳、抽丝、编物、造花等方面。质量较好的有直隶、浙江、河南、东三省等地的女校手工成绩。学校的手工艺成绩较为丰富,由此可见,清末的女性地位有所提升,不少女性能够进入专门的女校学习。当时,康有为、梁启超和严复等改良派人士就提出提升女性社会地位的倡议,并提出兴办女校、解放女性。女学对于社会的发展有着重要的意义,正如著名学者邢端所言:“小学者,养正之胎;女学者,母教之源”,⑪他强调了女学的重要性。同时他指出:“女学生徒则手工而外,几无可取学风之壤……”⑫他认为在女学的特殊环境中最适合开设手工艺专业课程。在当时“手工艺”成为了普通女子学校的主干课程,甚至很多女校就是以刺绣、染织、纺纱等为名,专门学习某一种具体的手工艺技能,并将之作为今后稳定的职业方向,可以说,是一种完全意义上的职业化教育。

通过对展会的考察,很多教育工作者也开始深入思考女校中手工艺课程具体设置的问题,目的是使之真正适合女性的身心特点,发挥女性的优势特长,凸显女校办学的特色。著名教育家和音乐家沈庆鸿认为女校的手工课程应该是:“……然于女子性质亦颇合宜,于生活上亦有关系。”⑬他们都谈到了女校中手工课程必须贴近生活,“合乎女子性质”⑭,并坚守本民族的传统文化,同时又汲取国外先进的经验和技术,提升女校的办学质量。由此可见,当时的教育工作者有了更强的民族文化自觉,并开始探索适合本民族特色的女校手工艺课程。

与此同时,针对于展会中女校刺绣作品较多的情况,王谢长达等更明确指出:“女子教育不宜趋重于刺绣”“窃思朝廷振兴女学之宗旨,为女子之失学者计,非为不娴刺绣者计也。”⑮他们认为清政府兴办女校的目的是提升女性的综合素质,并不是简单地造就一批娴熟的刺绣工人。由此可见,在机械化生产不断发展的背景下,培养娴熟的产业工人并不是女校教育的全部,提升女性的综合“素养”也是女校教育的重要目标之一。这也从一个侧面反映了女性社会地位的提升,同时,随着生产力的发展和社会需求的增长,女校中的部分手工课程开始向机械工艺教育转型升级。

当然,我们也要清楚地看到,尽管女性得到了一定程度的独立和解放,但这种独立和解放仍然是有限的。事实上,直至1907年,学部才勉强通过了《女子教育章程》,其中限定女子受教育主要集中在小学和女子师范学堂中,年限都要比男子少一年,并且规定伦理纲常的封建思想仍然是女子教育的重点,在该章程的字里行间里都充满着对女性的歧视与偏见。可见,在当时女性仍是男性的附庸,地位较为低下,女校教育与其说是培养独立自主的社会工作者,不如说是为家庭培养更多标准化的“贤妻良母”。同时,女校中的手工课程与普通学堂手工教育也存在相似的问题,即过于强调手工作品的精美化,片面追求耗时费力的大制作,这就势必占用了女性原本就短暂的在校学习时间。

3、实业学堂中手工艺教育的转向

从展会中的展品来看,直隶的实业教育较为发达,如开设了工艺局工业学堂、民立二四工场、艺徒学堂、实习工场,所展示的展品都非常精美。其次是广东工艺学堂、缤华女艺院的成绩,也生产了众多精良的产品。再次是江苏、江南实业学堂的各种染色织绒,松江集益工艺学堂的木器、皮件,如皋工业学堂的木器等。实业学堂的展品除了手工工艺品外,其中也有不少是机械工艺品。可见,当时的实业学堂已经开始关注“机械工艺”的教学。但整体而言,“手工艺”的教学仍是主导,参会的手工艺成绩仍是主体,而与之对接的实业工厂的展品则多以机械加工为主,这就明显地暴露出实业教育与实业生产相脱节的问题。同时,当时的实业教育和实业生产仍以服务和满足统治阶级的需求为目标,过于关注产品的式样和外观,却忽视了产品的实际功能,再加之产品过于精美与奢华,价格又极其昂贵,普通民众终难企及,无法真正满足他们的日常生活所需,这也反映出实业教育与实业生产同社会需要相脱节的问题。

当时的实业教育并没有完全从传统的手工作坊的运作模式中走出来,正如著名诗人陈去病在报告书中尖锐指出的:“窃谓劝业会之设,劝夫中国人士之振兴实业也,非仅为美观而已。”⑯他指出劝业会的目的是“振兴实业”,并不是片面追求产品的美观与形式。清末内忧外患、百业凋敝、民不聊生,社会大众的生活极其困苦,迫切需要实用的产品来满足基本的生活所需,至于那些侧重于欣赏和审美的手工艺品,就应该给实用品让路,即“不妨稍从缓计也”。王谢长达等也指出:“谋美术之发达,宜注重于实用及低廉其价值”⑰“谋工艺之发达,以切于日用为最要也。”⑱他认为,要缓解生产与需求的矛盾,关键是大力发展生产力水平,即引入机械化大生产,提高产品的质量和数量,而发展机械化大生产就需要更多训练有素的产业工人。因此,解决问题的关键就在于大力发展实业教育,从而实现从手工艺到机械工艺的转向。

大家都认识到了实业教育的重要性与迫切性,正如庄俞、蒋维乔在报告中也指出:“救国之贫乏,应注重实业教育,人人知之矣”“皆适于实用,是急宜提倡者也。”⑲审查总长杨士琦在此基础上进一步指出:“至教育为实业之基,美术为手工之助……”⑳他指出教育是实业发展的基础,发展实业首先必须发展实业教育。可见,在当时民族危亡的背景之下,众多的有识之士,开始真正关心实业教育与社会发展的契合性问题。尽管从19世纪中叶的洋务运动就开始提倡“实业救国”,以“救亡图存”“自强求富”为目标的实业思想,通过一大批有识之士的身体力行,广为传播,并渐入人心。在教育中他们提倡“西学”,学习“西文”和“西艺”,实业教育也得到了一定程度的发展。但整体而言,当时的实业教育仍主要集中在军事、测绘和翻译等几个领域,并没有更多地关注百姓日用生活品生产的教育。民族工商业虽然得到一定程度的发展,但却产量较低,价格昂贵,根本无法满足社会的需要,且在西方列强廉价商品的倾轧下,举步维艰。在南洋劝业会,这种落后的状况更暴露无遗。

4、师范学堂中手工艺教育的确立与独立

在展会中,两江师范附属中学送交的工业雕刻和石膏人物、两江师范学堂提交的木工和漆工作品得到了较高的评价。从展品来看,各级师范学堂基本上都开设了纸细工、豆细工、竹细工、粘土细工、石膏细工、金工、木工等课程,所教授的课程内容基本相似,只存在学习程度的差别,这也从一个侧面说明了当时师范教育模仿日本学制的程度是较高的。事实上,随着洋务运动、维新运动和改良运动的相继失败,特别是经历中日甲午战争的惨败以及庚子国变之后,我们进一步认识到“实业”与“教育”是挽救民族危亡的关键之举。而发展实业就必须先发展教育,发展教育就必须首先拥有充足的“师资”,而恰恰当时我国的师资极为缺乏。梁启超就曾指出:“欲革旧习,兴智学,必以立师范学堂为第一义。”㉑1901年张之洞就在“劝工之道”中也指出,“师范学堂为教育造端之地,关系重要”㉒。在此之后的1902年,张百熙制订了《钦定学堂章程》即“壬寅学制”,第一次真正将师范学堂教育纳入国家教育规划。1903年张之洞再次上《创建三江师范学堂折》,强调“唯有专力大举,先办一大师范学堂,以为学务全局之纲领,则目前之致力甚约而日后之发生甚广。”㉓三江师范学堂就在这样的背景下成立了。

三江师范学堂最初是将“手工”作为选修课程在各个专业中同时开设的。其实,在1902年的“壬寅学制”就第一次以国家法规的形式将“图画手工”纳入教学大纲。之后1904年的“癸卯学制”规定将“手工”作为选修课程在各级教育中开设,也明确规定在各级师范教育中将“手工”作为必修课程。至1906年,三江师范学堂改为两江师范学堂,其中“图画手工科”正式成为了一个专业,“1906年两江师范学堂增设图画、手工科,从而开创了我国近代艺术教育的先河。”㉔

两江师范学堂图画手工科独立后,“手工”就顺理成章地变成了这个学科的必修课程,它包括纸细工(折纸、切纸、组纸、捻纸和扭结、厚纸等)、豆细工、粘土细工、石膏细工等,学校延聘了日本高等工业学校的助理教授杉田稔和日本文部省检定手工教员一户清方作为专门的手工课程的教师,并提供了专门的手工工具和材料,开设了专门的手工实验工场。可以说,当时的两江师范学堂手工课程完整地复制了日本成熟的手工教学模式,整体规模和质量都比较高。我们知道,师范教育是整个教育体系的“母机”,两江师范学堂作为“中国师范学堂之嚆矢”,其中的图画手工科更成为了国内众多院校的模板,此后毕业的两届学生分赴全国各地的师范学堂(如两广优级师范学堂、浙江两级师范学堂、武昌高等师范学校等)从事艺术教育工作,他们成为了我国师范教育最早的本土艺术师资,从而极大地促进了我国手工艺教育的发展。客观而言,清末师范学堂的手工艺教育尽管取得了一定的进步,但是并不成熟,依然存在着很多的问题,比如课程安排过多、过杂,填鸭式的教育让学生疲于应付,难于深入。

四、余论

南洋劝业会是清政府在风雨飘摇之际、行将就木之时举全国之力最后举行的一次大型的工商业活动。在社会各界人士的共同努力下,展会最终获得了圆满的成功,有日本记者在观看完展会后,给予了高度的评价:“南洋劝业会为中国之盛举,竟以最短之时日,最少之经费,得以观成,非办事者挟最新之学识,国民有莫大之能力,断不易即臻斯境。……创办至此,已可惊人。”㉕可以说,这次博览会的举行也为我们参与其后的万国博览会奠定了精神和物质的基础,展会拓展了大众的眼界,开通了民智,激发了参赛者的竞争和名誉之心。当然,由于这是我国首次举办如此大规模的展会,再加上当时的政府内外交困、矛盾重重,反清革命运动声势浩大、此起彼伏,各种不利因素相互交织、错综复杂,最终导致政令不畅、执行不力,各个省份和不同行业的展品水平参差不齐。整体而言,作为展会主体的手工艺品数量较大,且极为丰富,较为真实地反映了当时手工艺教育的发展状况,并体现了以下几个特点:

第一,客观而言,从推行新的学制到南洋劝业会开幕的六年内,清政府在手工艺教育领域还是取得了一定的成绩,当然这与洋务运动和维新变法时期的前期积累不无关系,因此,我们不能完全抹杀晚清政府在教育领域中的努力。由于腐朽不堪的晚清政权已积重难返,在教育领域中所取得的一点成绩并无法改变被动的时局。手工艺教育作为“新教育”的一个部分,它的发展标志着清末传统教育向现代教育转型的开始,这些都为民国教育的现代化发展奠定了一定的基础。正如历史学家陈旭麓所言:“晚清新政中最富有积极意义而有极大社会影响的内容当推教育改革。”㉖

第二,整体而言,当时的手工艺教育都体现出“实用性”的特征,这种倾向不仅体现在实业教育中,还延伸到了各级普通学堂、女子学校和师范学堂教育中,各种手工课程在某种程度上都呈现出“实用性”的特点。如某师范附属贫民小学所制厚纸细工附记上就明确提出:“关切于贫民生计故,多作实用品以备将来之基础。”㉗可见,清末“实业救国”的思想渗透到了当时社会的各个领域,尤其影响到了当时教育的发展。

第三,最值得肯定的是,当时各级教育已经开始重视手工艺的素质教育功能,将手工教育与培养人的德育、智育、体育、美育等结合起来,诸育并举。并重视提高人的综合素养、培养人的人文精神,提升人的道德水平,最终实现人的全面发展,正如罗振玉所指出:“有道德与国民之基础,而后知尊爱有方;有知识与技能,而后得资生之具。”㉘这样手工艺教育就真正上升到了一个新的、更高的层次,有了更为重要的作用,如王国维所述:“教育之宗旨何在?在使人为完全之人物而已。何谓完全之人物?谓人之能力无不发达且调和是也。”㉙

我们不能忽视的是,展会中之所以有这么多的手工艺课程成绩,这与手工艺便于展示,容易呈现丰富多彩的展览效果不无关系,事实上,手工艺教育在表面繁荣的背后仍然存在较多的问题。首先,各个学堂手工艺成绩良莠不齐,很多作品是为了参加展会的应景之作,质量不高,并且存在弄虚作假的情况。在很多学堂,手工艺教育“有名无实,不足言学”,并没有真正地落实和贯彻下去。同时,手工艺课程更多时候是作为正科的点缀、辅助与调剂,并没有从政策和观念上真正地重视起来,再加上新的学制过长,为人所诟病。

目前,对于清末学校手工艺教育的集中研究并不多见,本文的目的是希望通过关注晚清手工艺教育这一独特的教育类型,以点及面,来进一步认识和理解清末教育的整体发展状况:

其一,中国传统社会长期以来都重农轻商、重道轻器、重本抑末,而手工艺本身就属于末技、小技、小道,不受重视。但是与之截然相反的是西方社会对工艺技术的高度重视,近代以来,他们正是仰仗技术的发展,形成了对中国的压倒性优势。在落后挨打的境况下,我国的有识之士先后提出“师夷长技以制夷”“中体西用”“中体西末”“西学中源”的思想,其中重要的一点就是要学习西方的技术,学习西方的教育。因此,就有了将传统“师傅带徒弟”“子承父业”“口传身授”的手工艺纳入到“统一”且“标准化”的现代学校教育中来的举措。但是,这必然又会产生“传统与现代”“新学”与“旧学”两种教育制度上的冲突与融合,这也客观地反映了清末废除科举制度,废除学院、私塾,兴办新式学堂后,我国的传统教育向现代教育转型发展的现状与困境。

其二,清末的教育制度取道日本,学习西方,带有明显日本明治学制的色彩。但我们的手工艺教育并没有一成不变地照抄日本,而是在整体模仿的基础上,保留了自身的特色,如各级普通学堂和各级师范学堂模仿日本的程度较高,普遍开设了纸细工、豆细工等课程,这类课程目的在于提高学生动手实践能力,体现出素质教育的功能,强调“手工”的教育价值。同时,清政府又在各级女校和实业学堂中保留和开设了大量具有中国特色的传统手工艺课程,如刺绣、染织等,这类教育强调完成品的审美功能,侧重于“手工艺术”的商业价值。其中特别值得强调的是,在当时“手工”课程与“手工艺”课程并没有泾渭分明的区分,它们是融合在一起发展的,因此,本文将之统称为“手工艺”教育。清末将分别源自“东方与西方”的教育制度融为一体,不可避免地产生了“中学”与“西学”之间的矛盾与统一,其实,这也客观地反映了当时我国教育的整体发展状况。

手工艺被纳入学校教育中来,体现的不仅是近代以来中国教育的发展,更折射出“西学东渐”背景下“传统与现代”“东方与西方”文化的碰撞和交融。“东方传统”手工工艺能否在“西方现代”教育体制下持续健康发展?已经成为了我们考察和研究中国近代文化发展与社会变迁的一个重要议题,也是一个值得我们持续、深入研究的方向。

注释:

①鲍永安著、苏克勤校注:《南洋劝业会文汇》,上海:上海交通大学出版社,2010年,第238页。

②同①

③鲍永安主编,苏克勤、余洁宇编著:《南洋劝业会图说》,上海:上海交通大学出版社,2010年,第25页。

④黄守孚:《黄守孚报告书》,载鲍永安主编,苏克勤,陈泓校注:《南洋劝业会报告》,上海:上海交通大学出版社,2010年,第65页。

⑤宋寿恒:《宋寿恒报告书》,载鲍永安主编,苏克勤,陈泓校注:《南洋劝业会报告》,上海:上海交通大学出版社,2010年,第73页。

⑥陈琪:《南洋劝业会观会指南》,载鲍永安主编,苏克勤校注:《南洋劝业会文汇》,上海:上海交通大学出版社,2010年,第95页。

⑦李元蘅、于忱:《李元蘅、于忱报告书》,载鲍永安主编,苏克勤、陈泓校注:《南洋劝业会报告》,上海:上海交通大学出版社,2010年,第55页。

⑧(日)海老原治善著:《现代日本教育政策史》,东京:三一书房,1965年,第213-214页。

⑨李金藻:《李金藻意见书》,载鲍永安主编,苏克勤,陈泓校注:《南洋劝业会报告》,上海:上海交通大学出版社,2010年,第282页。

⑩王谢长达:《意见书(一)》,载鲍永安主编,苏克勤,陈泓校注:《南洋劝业会报告》,上海:上海交通大学出版社,2010年,第283页。

⑪邢端:《邢端意见书》,载鲍永安主编,苏克勤、陈泓校注:《南洋劝业会报告》,上海:上海交通大学出版社,2010年,第279页。

⑫邢端:《邢端意见书》,载鲍永安主编,苏克勤、陈泓校注:《南洋劝业会报告》,上海:上海交通大学出版社,2010年,第279页。

⑬沈庆鸿:《沈庆鸿报告书》,载鲍永安主编,苏克勤、陈泓校注:《南洋劝业会报告》,上海:上海交通大学出版社,2010年,第48页。

⑭庄俞、蒋维乔:《教育馆报告书》,载鲍永安主编,苏克勤、陈泓校注:《南洋劝业会报告》,上海:上海交通大学出版社,2010年,第49页。

⑮王谢长达:《意见书(一)》,载鲍永安主编,苏克勤、陈泓校注:《南洋劝业会报告》,上海:上海交通大学出版社,2010年,第283页。

⑯陈去病:《致驻所干事黄炎培书中》,载鲍永安主编,苏克勤、陈泓校注:《南洋劝业会报告》,上海:上海交通大学出版社,2010年,第275页。

⑰王谢长达:《研究美术出品意见》,载鲍永安主编,苏克勤、陈泓校注:《南洋劝业会报告》,上海:上海交通大学出版社,2010年,第168页。

⑱王谢长达:《意见书(二)》,载鲍永安主编,苏克勤、陈泓校注:《南洋劝业会报告》,上海:上海交通大学出版社,2010年,第301页。

⑲庄俞,蒋维乔:《教育馆报告书》,载鲍永安主编,苏克勤、陈泓校注:《南洋劝业会报告》,上海:上海交通大学出版社,2010年,第49页。

⑳杨士琦:《奏南洋劝业会审查事竣分列给奖并办理情形折》,载鲍永安主编,苏克勤校注:《南洋劝业会文汇》,上海:上海交通大学出版社,2010年,第172-173页。

㉑陈景磐:《中国近代教育史》,北京:人民教育出版社,1983年,第159页。

㉒[清]张之洞:《创建三江师范学堂折》(光绪二十八年正月初八日),载张之洞原著,苑书义、孙华峰、李秉新主编:《张之洞全集》卷58,石家庄:河北人民出版社,1998年,第1527页。

㉓同㉒

㉔刘正伟:《督抚与士绅——江苏教育近代化研究》,石家庄:河北教育出版社,2001年,第167页。

㉕鲍永安主编,苏克勤校注:《南洋劝业会文汇》,上海:上海交通大学出版社,2010年,第246页。

㉖陈旭麓:《近代中国社会的新陈代谢》,上海:上海人民出版社,1992年,第246页。

㉗李元蘅、于忱:《李元蘅、于忱报告书》,载鲍永安主编,苏克勤、陈泓校注:《南洋劝业会报告》,上海:上海交通大学出版社,2010年,第55页。

㉘朱有献:《中国近代学制史料》第二辑上册,上海:华东师范大学出版社,1983年,第37页。

㉙王国维原著,姜东赋、刘顺利选注:《千古文心:王国维文选》,天津:百花文艺出版社,2002年,第208页。