明十三陵石刻武将服饰研究

2019-04-23郑艺鸿

郑艺鸿

一、前引

明十三陵位于现今北京昌平之天寿山,是明成祖朱棣及之后十二位明朝皇帝的陵寝所在。对于十三陵之始建也就是朱棣长陵的营建,顾炎武在其《昌平山水记》中有所记载:

“天寿山在(昌平)州北一十八里。永乐五年七月乙卯,皇后徐氏崩,上命礼部尚书赵羾以明地理者廖均卿等往,择地得吉于昌平县东黄土山。及车驾临视,封其山为天寿山,以七年五月己卯作长陵。十一年正月成,仁孝皇后梓宫自南京至,二月丙寅葬。二十二年七月辛卯,上崩于榆木川,十二月庚申葬。

自是列圣因之,皆兆于长陵之左右而同为一域焉。”①

说明了十三陵之首陵长陵建于永乐七年至十一年,即1409至1413年。而至明灭亡后的几百年,十三陵遭遇诸多劫难,其间损毁之巨难以计数,直到新中国成立后,十三陵的保护才真正得到重视,并于1961年被列为第一批全国重点文物保护单位,后于2003年入选世界文化遗产名录,成为全人类最高级别的保护遗产。

十三陵虽为十三位皇帝之陵,但却只有一个共用的神道,即长陵神道,也称为十三陵总神道,而石刻群自然也仅此一处。由于材料及结构的原因,十三陵地上建筑多已损毁,而其神道石刻,却因是一整块巨石雕刻而成,最重者约达八十吨(依据每立方2.5吨计算而得),无法随意搬运、也不易恣意破坏,故受损最小。现今来看,十三陵保存较好又最具价值的正是此神道石刻。史载对石刻设置亦有记之。《明英宗实录》卷四载:“宣德十年夏四月……辛酉……修葺长陵、献陵,始置石人石马等于御道东西。”②说明了石刻的设置为宣德十年,即1435年,距朱棣逝世后已十余年之久。

经实地考察,十三陵神道为南北走向,其神道石刻群包括石柱一对、六种石兽各两对、三类石人各两对,共19对。每对石刻东西相对,分置于神道两侧,保存俱好、刻功俱佳。而所有雕刻中最为精美细致者,要首推石刻武将;武将共两对,位于由南至北第14对、第15对之处。本文结合实地考察信息对此两对武将样貌服饰等内容做一探讨。

二、武将姿态及器械

十三陵两对武将保存较为完好,高三米左右、重达十余吨。两对武将仅面部、手部外露,其它俱为盔甲包裹。其服饰精致繁琐、层次丰富。前一对其脸为方形,眉头略皱、双目圆睁、仪表堂堂、不怒自威,长须分绺飘洒及胸,从气势、外貌来判断应为中年以上的形象。后一对也是四方大脸,与前一对脸型接近,双眉外展、眉间平缓、双目平视,外眼角稍斜向上,嘴角略微上扬,上唇胡须与前对一致,八字胡分两端压至嘴角,下颌胡须仅为一绺,且较前一对短一半有余,从外表推断应为中青年之形象。

除样貌外,两对武将器械配置不同,前者为持锤佩剑,后者仅佩剑。二者虽然都是站姿,但却有姿势上的差异,这主要体现在上肢的动作上。前一对武将左手紧握剑柄、按于左腰胯,右手持小锤短柄、握于右肋处,如随行护驾状。后一对武将左手外右手内双手相叠、按于胸前正中护心镜处,似作揖待命状(见图1、图2,本文图片皆为作者实地采集)。二者相比,有一开一合之感,也有行于外、立于内之感。

此处需要说明的是,武将所持之小锤,因锤头形似瓜状且又鎏金,俗称金瓜;又因其形似蒜头,名为“蒜头骨朵”。《武备志·器械三》附有“蒜头骨朵”之图,其后有解释:“骨朵……以铁若木为大首,跡其意以为胍肫,胍肫大腹也,谓其形如胍而大,后人语讹,以胍为骨,以肫为朵,其首形制不常,或如蒺藜,或如羔首,俗亦随宜呼之。短柄铁链皆骨朵类,特形制小异尔。”③说明了“骨朵”的由来。

在明人所绘之《出警图》及《入跸图》中,有众多金瓜将军的生动描绘,其中多数为持长柄金瓜、腰悬弓箭的武将,也有少数手持金瓜、配带腰刀的武将,而独不见持短柄金瓜加佩带长剑的搭配。包括《大明会典》对“长陵神道石像生”的记载中,对此武将亦是以“‘带刀’执瓜盔甲将军二对”④来称呼。而我们现在明确看到的明十三陵武将“佩剑”持瓜之装扮,估计当时并无此制,故无此之记载。

图1:前对武将正面

图2:后对武将正面

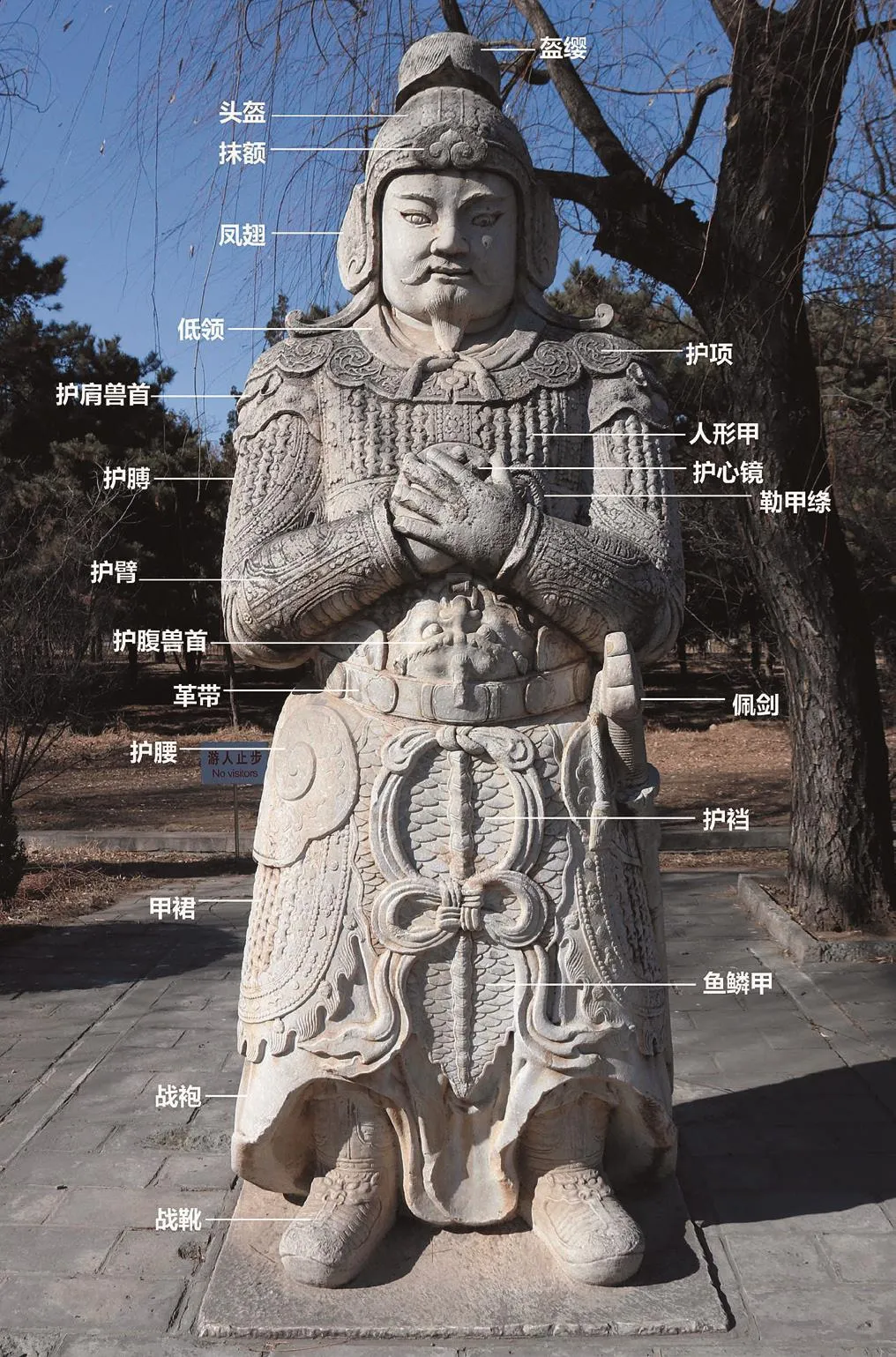

两对武将除了相貌及动态之外,最为复杂的就是其服饰上的异同,包括头盔及遍身铠甲的各个具体构件。本文按照常规顺序,从上往下依次分解。

图3:前对武将背面

图4:后对武将背面

三、武将服饰之头盔

两对武将俱头戴战盔,顶饰汇缨,凤翅双耳,后围顿项,盔带系于颌下。对于此类有翅头盔,宋、明时期称为凤翅盔。“盔,即胄之属,左右有珥,似翅,故曰凤翅。”⑤而各式头盔其统称为兜鍪,至宋《武经总要》多称为头鍪,而到明《武备志》之时,因头盔的样式太多,对古之传统样式已经难以准确的考证。“盔,即古之鍪牟也,其式甚衆,见于武经者几五,而今所用者六,又续图之,其说则今之制也,古不可考矣。”⑥而在黄辉《中国历代服制服式》中,又称为风翅盔,“头戴战盔,战盔由胄发展而成,在胄的前面饰有围圈称为頍,后将围圈装饰为风翅,又名风翅盔,为秦汉及历代将帅的典型战盔。”⑦该著中但凡涉及者皆以“风翅”称呼。但其所言“为秦汉典型”笔者并不赞同,笔者认为“凤翅盔”始于唐末时期,主要存于宋、明时期。而“风翅与凤翅”比较而言,所用较多者还是凤翅,如中华十大畅销古典小说《说岳全传》中有多处此类装扮的描写:“头戴凤翅银盔,身穿鱼鳞细甲”⑧等,所用均谓“凤翅盔”,而未见“风翅盔”。而此描述也与明十三陵之武将装饰是完全一致的。自明之后,则再无此类凤翅盔。

对于盔的制作材料在《武备志》中亦有所交代:“造盔式,每顶用净铁五六斤,加钢一斤重围,起细皮为止,如连围脑重二斤,其制诸如此。顶样不一,有名一块铁,有四明盔,有六叶盔,有皮穿柳叶盔,南方用旧绵花作盔,以水湿为利。”⑨此处所言主要是指兵士所戴之盔,而凤翅盔主要为高级将领所配戴,或者用于仪式、仪卫的将军所配戴,如明十三陵之武将,故该记载未列举凤翅盔的制作材料。

明十三陵前后两对武将之头盔造型一致、结构相同,皆为左右尖圆对称式造型,由盔缨、盔体、抹额等组成。而仅在装饰及用材细节方面有所不同。如抹额正中处所饰团云纹样略为不同。左右盔体拼接处的盔脊所饰纹样也略有不同。盔体后部下连长及肩部的披帻,披帻处外缀甲片,组成顿项,以保护脑后及颈部,而两对武将顿项所用甲片不同,一为等宽之长条形甲片,称为条形甲(见图3前对武将背面);一为上缘宽圆下缘窄方之圆头形片,称为乌鎚甲(见图4后对武将背面)。凤翅盔具体结构详见本文插图比对。

四、武将服饰之身甲

此处身甲乃指周身之甲,包括上肢、躯干、下肢等部位所着铠甲。明十三陵武将内着衬里,包含衬衣衬裙;衬里之外穿挂全套护甲。其上肢铠甲包括肩、臂等部位,形态具体:兽首护肩、护膊、护臂一应俱全,护肩兽首兽口全开、牙齿齐露、獠牙外呲,护膊甲衣由兽口吐出、长及肘部。肘部处大袖袖口向后上翻为倒琵琶状。小臂束有臂鞲,上缀甲片。其躯干铠甲首先是指胸、背之甲:胸口正中处缀护心镜,镜后为护身胸甲,对应着后背之护身背甲,统一固定在环扎勒甲绦之中;其次也包括腹、腰、腿甲:腹部置兽首护腹,左右两腿边各配护腿甲裙。腹下正中配护裆甲,对应着后面之鹘尾甲。甲裙之外罩护腰。此几处先以帛带束扎,再以革带加固、紧勒腹部兽首。其下肢铠甲主要指胫、足甲:一般来说武将小腿处扎护胫(胫甲),但十三陵武将腿部被战袍所遮挡,余露部分无法确定是属于胫甲还是战靴靴靿,仅见波纹甲片横向编缀,下缘一条横向束带,胫骨处一条竖向束带。足着高靿战靴(此处称高靿乃以忽视胫甲为前提),靴头以团云装饰,称为云头靴,靴面横铺波纹甲片,中间一条竖向皮带,起到加固甲片的作用。本文所言身甲构件详见插图标注。

前后两对武将身甲除以上共性之外,又各具其异。其一,披肩不同。前对武将肩披方形巾帕、其上绣祥云纹饰,缘边直平、巾角打结,系于胸前,称为肩巾(图1、图3)。而后对武将披肩满绣缠枝花卉纹饰,下缘为弯曲花边状,以宝相花扣将其系于肩部,其上缘为领,只是其领并未立起,而是翻折平压,若竖起则具有保护项部之效,故该披肩应称为护项,只是其为低领,故应称为低领护项(图2、图4)。胡汉生在《明十三陵》中将后者称为“云肩”,本文却以为并不合适,且不论其形制相似与否,仅从云肩多为女性装饰而言,十三陵武将应用就有点牵强。《画说中国历代甲胄》中说“五代时期护项逐渐被取消,取代的是系在颈间的肩巾,肩巾在以后的宋、元、明时代更为流行”⑩,后者披肩应该弱化了护项的立领,而强化了护肩的披巾,故而出现了此种样式。因此,两对武将肩披之物不同。

其二,身甲之组装甲片不同。对于甲制,《唐六典》卷十六将其归为十三类:“一曰明光甲,二曰光要甲,三曰细鳞甲,四曰山文甲,五曰鸟鎚甲,六曰白布甲,七曰皂绢甲,八曰布背甲,九曰步兵甲,十曰皮甲,十有一曰木甲,十有二曰锁子甲,十有三曰马甲。”⑪如上文所述之顿项,其中就有乌鎚甲。至于十三陵两对武将之身甲,二者所用甲制不同。前对武将全身甲片一致,为三棱形,凸起如山,称为“山文甲”(图1、图3),此类甲片在很多资料中都可以找到,如《画说中国历代甲胄》等著述多次提及,可以确定无误。另一对武将身甲为混搭,前护裆用“鱼鳞形”甲片,称为“鱼鳞甲”(图2);其余部位皆用“站立人形”之甲片组成,此甲还未曾在现有资料中找到,故本文以其形命名称之为“人形甲”(图4)。

其三,身甲某些部件样式不同。除上文所述之披肩外,主要体现在护腰、护裆及战靴等处。前后二者护腰样式、所用纹样均不同。前者为两端方形、后部中间内切半圆形的样式,绣缠枝宝相花纹饰(图3);后者为两端螺旋弧形、后腰中间为外凸尖形样式,绣江水海马图(图4)。护裆之不同主要体现在样式上,前者为圆形山文甲,较短,中间配圆形转轮纹饰(图1);后者为倒三角形鱼鳞甲,较长,中间竖以锏状甲脊压制(图2)。战靴之不同主要体现在脚背处之装饰上,前者云头保存较为完整,靴面甲纹也较完整、至靴靿转折处为花边纹样装饰,皮带压于花边下;后者云头已损,靴面甲纹完整、至靴靿转折处则增加了兽首装饰,且靴面皮带与鼻环相连接(图5)。

图5:云头靴比较

五、总结及余问

古代衣冠服饰作为我国悠久的传统文化之一,对周边国家影响巨大,现今影视题材的需求更甚,可惜研究的力度却始终不够,尤其是客观深入的研究更是稀少。又因出土文物多为残缺,古籍书画亦不够详细清楚,以致要准确地了解其服饰结构甚为困难,而这其中尤以古代武将之盔甲为最。为突破这一局限,本文以明十三陵武将为目标,考证各类资料,以探析明代武将之服饰。值得庆幸的是,还有明十三陵石刻这一绝佳载体、这一直观参照物——可以与各类记载相互验证比对,使我们还能从中一窥当年的服饰规制。而十三陵作为当时的官方工程,其武将服饰之制无疑体现了当时的主流形态,并对应于史籍记载,因此十三陵武将之服制即为当时的明代武将服制。

本文虽然基本分析出明十三陵武将之服饰结构,也将实证和论证做了较深入全面的结合,但对于能否成功上穿还有待实验,因为这牵扯到服饰构件之间的组装(如胸甲与背甲是如何组装的,这些组装部件一般在甲内,外面难以看到)。如果无法组装,那么这些构件即使穿着在身也无法起到紧密的保护作用,还因为易于脱落而起到妨碍行动的负作用,就这一点也显示出对古代盔甲的研究必须注重考证与实验的有效衔接。而仅有的史籍记载并不完整,即便按照其记载也难以穿戴舒适,比如按《武经总要》《武备志》中对盔甲之记载,是难以穿戴或即使能穿也不够合理的,更不要说现今的研究多为纸上谈兵,无法切实穿戴了。而古人却能够将其合理地穿戴于身并实践于战场,这种差距给了古代盔甲这一领域极大的研究空间。

总结本文,可见十三陵武将所着服饰结构非常复杂,具体包括头盔、披肩、掩膊、臂鞲(护臂)、勒甲绦、护心镜、胸甲、背甲、腹部兽吞、护腰、甲裙、护裆、鹘尾、战裙、胫甲、战靴等部件,这其中某些部件又可细分,如头盔包含有顿项、掩膊包含着吞肩兽首与护膊等。而其武将之甲制也有多种,如“ 山文甲”“人形甲”“鱼鳞甲”“条形甲”“乌鎚甲”等,亦相互组合编制使用。此即为十三陵武将盔甲服制。

在本文文末,借此仅提出几个疑问,以抛砖引玉。

一、本文所言之护腰,有称为销金白汗袴者(《大明衣冠图志》语),也有称为抱肚、袍肚(《画说中国历代甲胄》语)或包肚者(《中国历代服制服式》语),还有称为悍腰者,此几种是否为一物?

二、大袖后翻为倒琵琶状,是否可以称为琵琶袖?若不是,古代所指琵琶袖应是何物?

三、在陈荫荣版《兴唐传》中关于古代武将服饰常如此描述:“三叠倒挂吞天兽,口内衔金环”,十三陵武将倒置的护腹兽首是否就是吞天兽?正常向下的是否为吞地兽?护腹兽首是单独构件还是与护裆一体?

以此为后引,期待更多有志者的加入。

注释:

①[清]顾炎武:《昌平山水记》,北京:北京古籍出版社,1980年,第4-5页。

②[明]《明英宗实录》,台北:中研院历史语言研究所,1962年,第87页。

③[明]茅元仪:《武备志·器械三》,明天启元年刻、清初莲溪草堂修补本,卷一百四,第13页下-14页上。

④[明]李东阳等撰、申时行等重修:《大明会典·山陵》,明万历十五年(1587年)内府刊本,卷二零三,第2页下。

⑤[明]王圻、王思义撰辑:《三才图会·衣服一卷》,明万历三十七年(1609年)原刊本,第24页下。

⑥[明]茅元仪:《武备志·器械四》,明天启元年刻、清初莲溪草堂修补本,卷一百五,第 1页。

⑦黄辉:《中国历代服制服式》,南昌:江西美术出版社,2011年,第89页。

⑧[清]钱彩著、金丰编著:《说岳全传》,北京:中华书局,2009年,第278页。

⑨[明]茅元仪:《武备志·器械四》,明天启元年刻、清初莲溪草堂修补本,卷一百五,第7页。

⑩陈大威:《画说中国历代甲胄》,上海:上海书店出版社,2009年,第144页。

⑪[唐]李林甫等撰、陈仲夫点校:《唐六典》,北京:中华书局,2014年,第462页。