我院护士对24 小时出入量的认知状况调查

2019-04-23王莉莉刘海席

王莉莉,刘海席

(中日友好医院 神经科,北京 100029)

24 小时出入量(以下简称出入量)是指患者24h 内的摄入量与排出量,护理人员有必要掌握正确地测量和记录患者每日液体的摄入量和排出量,以作为了解病情、做出诊断、决定治疗方案的重要依据[1]。 在临床护理工作中,因为多种因素造成护士在记录患者出入量时有一定误差,影响医生为患者制定治疗方案,针对这一问题对我院临床科室护士进行问卷式调查,以找寻出入量记录不准确的原因及解决方法,从而提高临床护理工作中出入量记录的准确性。

1 临床资料

2018 年6 月对我院82 名临床护士采取问卷调查形式,其中男1 人、女81 人;工龄≤3 年9 人、4~6 年19 人、7~10 年14 人、11~15 年23 人、16 年以上17 人;职称为护士6 人、护师49 人、主管护师27 人;大内科49 人、大外科12 人、呼吸中心5 人、其余科室(如急诊、ICU 等)16 人。

2 方法

自制调查问卷[1~5],采用无记名方式调查,内容包括护士对出入量概念的理解、出入量内容的掌握、记录方法及造成出入量记录不准确的因素。

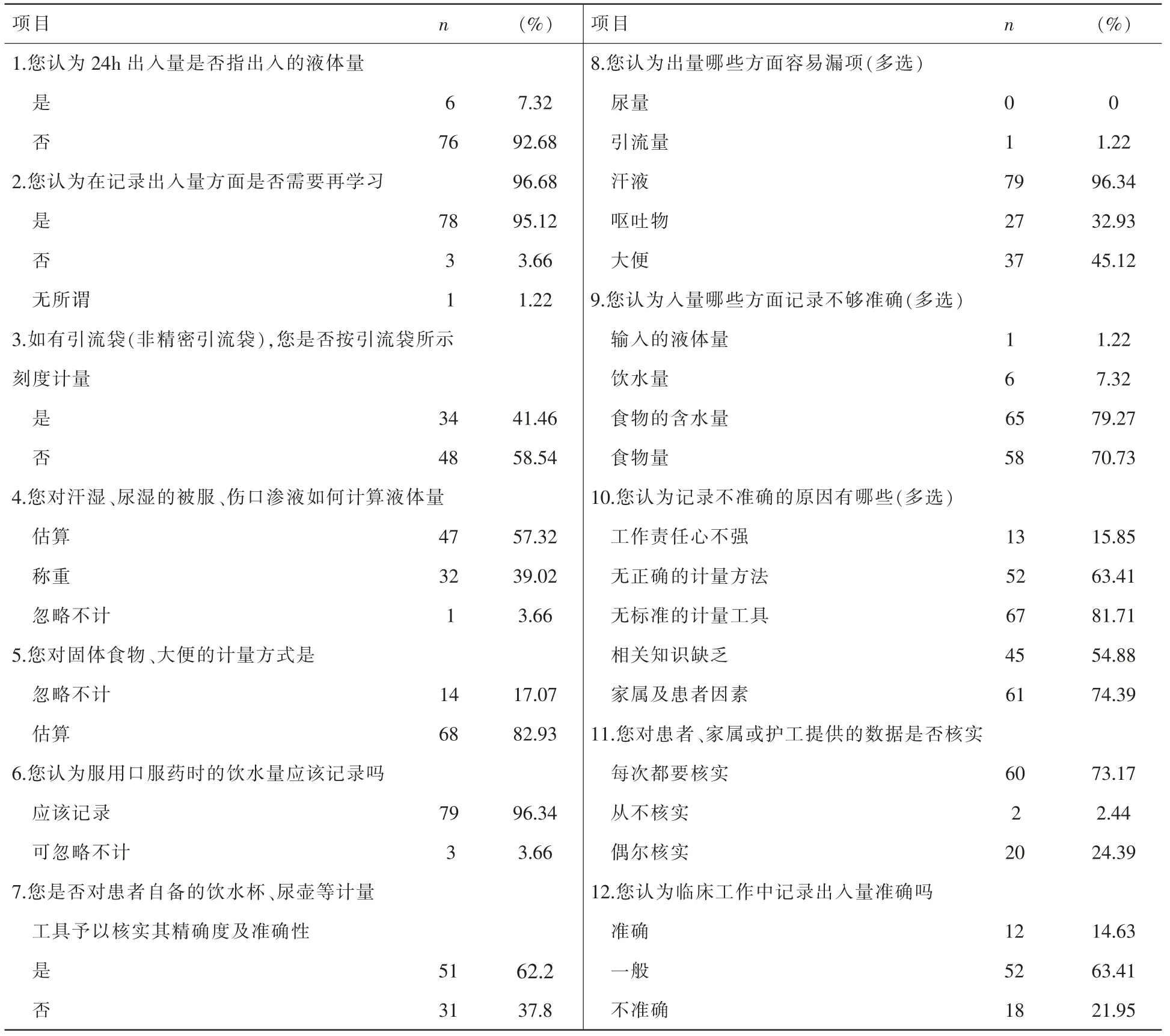

表1 出入量记录认知调查问卷结果

3 结果

发放调查问卷82 人次,回收82 人次,有效回收率100%,护士对记录出入量的认知状况及影响记录准确性的因素调查结果见表1。

4 讨论

通过对调查问卷结果的分析,95.12%的护士认为需要出入量记录方面的培训,渴望新鲜知识的补给,精准的计量标准、计量工具、计量方式方法是临床工作中出入量记录准确性的重要基础。 所以,笔者认为我们可以从以下几个方面改进:(1)让患者及家属参与:加强患者及陪护人员的健康宣教,与医生配合向患者及陪护人员强调出入量记录的必要性及重要性,细化记录出入量的方法让患者及陪护人员简单易懂,为患者提供记录所需物品,如规范的出入量记录表格、校准过的量器尿壶饮水杯等,告知陪护人员做好交接班,取得良好的护患配合,使其提供的记录更加可靠准确,让临床护理工作中繁琐的出入量记录变得简单易行。 (2)统一计量工具和计量方法:可以从科室做起,从为患者校准出入量记录时所需要的尿壶、饮水杯等做起,指导护士、患者及陪护人员正确测量各种液体量及准确换算固体量。同时,可以与膳食中心合作,将膳食中心各个菜品食物的含水量准确计算,以方便临床护士对患者入量的计算。(3)学习的重要性:患者饮水时应使用固定容器并测定其容量;固体食物应记录单位数量或重量,再根据常用食物含水量表核算其含水量; 排出量主要为尿量,其他途径的排出液,如大便、呕吐物量、咳出物量(咯血、咳痰)、出血量、引流量、创面渗液量等也应作为排出量加以测量和记录[1]。 然而临床工作中,57.32%的护士对汗湿、尿湿的被服、伤口渗液的液体量是估算,还有3.66%的护士认为可以忽略不计,82.93%护士表示对固体食物、 大便的计量方式是估算,仍有41.46%的护士直接按引流袋(非精密引流袋)所示刻度记录,陈英等用多个实验证明“尿袋上刻度所示的尿量与实际尿量不符,依此刻度记录尿量,往往不能如实的反映病情[6]。说明在对出入量的记录过程中,针对非液体的记录是存在偏差的,而盲目的相信各类护理工具也是现存的不利因素。这种记录方法会对患者整体出入量造成误差,从而影响到医生对患者的治疗方案的制定,所以,不断加强对出入量相关知识的培训及对相关知识的不断更新十分必要。 (4)严格的科室质控:可以采用“四级环节质控法”对电子护理记录实施质量管理。一级质控是全科护士参与,采取自查与互查相结合的方式进行查漏补错;二级质控是科室成立护理文书组,轮流每天对新入院、特级护理、特殊治疗等患者的护理记录作重点检查;三级质控是护士长周质控,对运行电子护理记录每周抽查一次,重点是危重患者或特级护理病案,发现问题及时通知到个人并落实改正; 四级质控是病案出科上交前质控,由护士长或科室文书组长完成病案出科前的核查[7~9]。 同时,科室及医院应强化各层级培训,以提高护士的责任心和专业知识。