圣安地列斯断裂带帕克菲尔德段异常运动及其特征分析

2019-04-22何子晨朱东伟

何子晨,冯 威,朱东伟

(西南交通大学地球科学与环境工程学院,四川 成都 611756)

帕克菲尔德(Parkfiled,CA)地区位于美国加利福尼亚州中部,靠近美国大陆西海岸,地处太平洋板块和北美板块交界处,圣安地列斯(San Andreas)主断裂带由西北至东南走向从此区域穿过,此部分断裂带因其位于圣安地列斯断裂带的中央蠕滑段和南部彻莱姆(Cholame)闭锁段之间,所以被称为帕克菲尔德过渡段,长约30 km。此地区在历史上发生过周期约为22年的重复性中等地震共6次,据此有人进行了地震预报实验,但因当时技术落后与数据资料匮乏导致实验失败(Roeloffs et al.,1996)。 随后,Lienkaemper et al.(1989)通过短距离三角测量与基线测量确定此段相对运动年平均滑动速率为0.99±0.04 cm/a。Murray et al.(2005)通过GPS技术计算地表形变来分析圣安地列斯断层滑动情况,Barbot et al.(2013)和Maurer et al.(2014)通过GPS和InSAR技术联合反演圣安地列斯断层滑动情况。通过地表变形分析断层滑动情况和断层构造属于间接研究,存在一定不确定性。Roecker et al.(2006)通过地震波成像方法分析了圣安地列斯断层结构,Kim et al.(2017)根据断层结构的特征分析了圣安地列斯断层上各个位置的地震波波速特性,Taira et al.(2008)通过应力测量的方法分析该地区2004年地震前后断层上应力变化情况,Shelly et al.(2011)研究了震颤现象与应力变化及断层破碎之间的联系。通过地震波与应力计的监测可以较为准确的反映地下断层结构与应力变化,有利于断裂带安全性研究,但其数据较为抽象,且对形变信息不敏感,不利于实际应用。Custódio et al.(2007)分析了此地区重复地震的周期特性,Rubinstein et al.(2012)研究了此地区地震预报的方法,Schorlemmer et al.(2004)通过地震统计学方法分析了断层上凹凸体可能存在的位置。通过数学方法分析此区域的地震特性与断裂带的结构特征,可对一些现象做出较为合理的解释,并分析现象间的联系,但对前提假设条件要求较高,且不易对现象作用机理进行分析。现有针对此区域的小尺度断裂带研究并不充分,容易忽略细节,不利于充分研究断裂带活动机理,且现有模型的准确性和精度还有待提高,所以本文直接通过分析小区域内地表CORS站间高精度相对运动趋势来分析小区域内板块间相互作用,以及小范围内的异常形变的规律与作用机理,对研究小范围断裂带活跃区域很有必要。

1 数据处理

1.1 数据源与处理策略

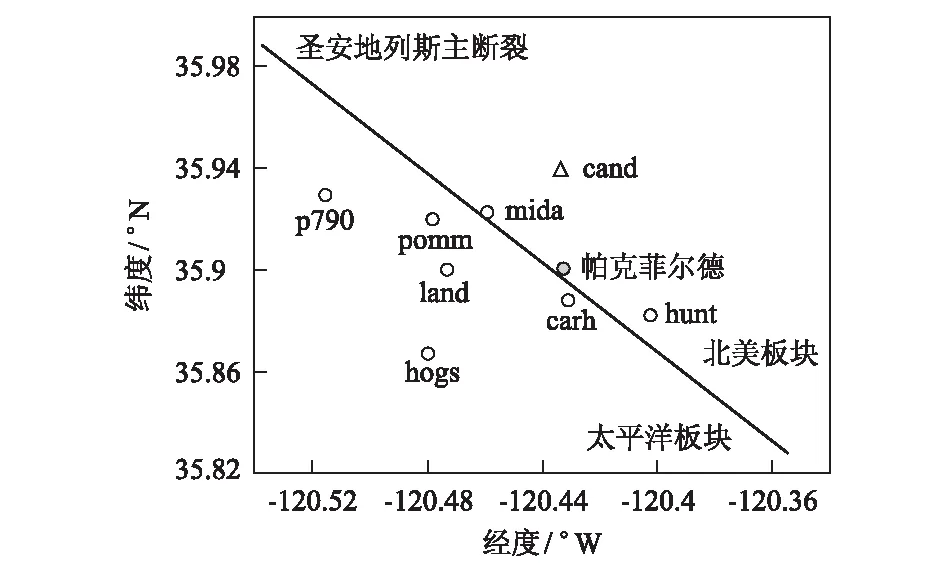

为了研究小区域断裂带活动特性,本文选用了断裂带活动较为活跃的帕克菲尔德地区的cand、mida、pomm、carh、hunt、hogs、land、p790八个分布于断裂带两侧的CORS站。选取2013年至2016年四年间的观测数据和广播星历,其数据为GPS单星座、双频、15 s历元间隔。本文所用GPS数据全部来自于SOPAC网站(http://sopac.ucsd.edu/)。测站及断裂分布见图1。

图1 测站分布图

利用GNSS差分技术进行基线解算,采用双差模型,去除接收机钟和卫星钟影响。双差观测方程可表示为(黄丁发等,2015):

Δ

Δ

(1)

式中:Δφk表示双差相位观测值;ΔNk表示双差模糊度;为双差几何距离;[为方向余弦。在小尺度区域内采用差分定位,可以忽略电离层延迟、中性大气延迟和潮汐影响;通过采用24小时的观测,进一步削弱多路径及其它噪声的影响,实现高精度的位移解算。

cand测站位于北美板块上,距离断裂带较远,相对于靠近断裂的其他测站,其运动相对稳定。基线解算时以此站为参考站进行解算,并且将解算结果转换为沿断裂带走向和倾向(垂直于断裂的水平分量),设定局部坐标:沿断裂带走向西北向为正向,垂直于断裂的水平分量东北向为正向,以便更好理解和分析此区域板块间相对运动趋势。在较小尺度区域内认为断裂带近似为一条直线,断裂带方位角数据根据SOPAC网站(http://sopac.ucsd.edu/)上地图数据计算而来。

1.2 位移序列与精度分析

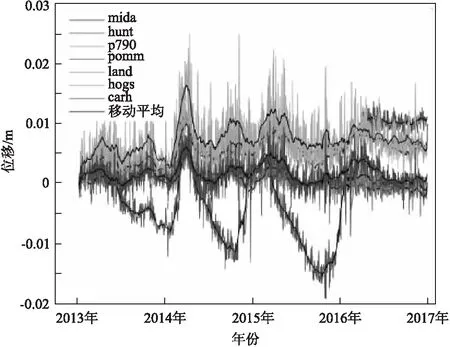

图2和图3是沿断裂的测站相对cand参考站的相对位移时间序列,分别展示了各测站沿断裂带走向与倾向的相对运动位移时间序列,黑色实线表示25天时作为窗口的平均移动结果。

图2 沿断裂带走向相对位移时间序列

图3 沿断裂带倾向相对位移时间序列

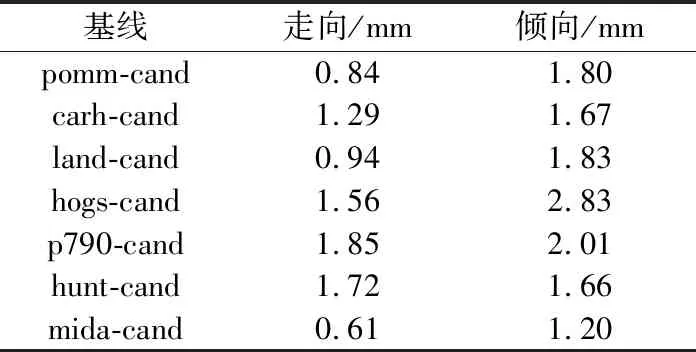

表1 各监测点位移序列统计精度(移动窗口=25天)

选取无跳变时段的数据计算序列的内符合精度。通过移动平均拟合趋势项,计算原始结果与移动平均值之差,获得标准差,以此来反映基线解算结果精度。从图2、图3中可以看出测站位移时间序列大多存在以月为周期的较短位移趋势,为体现测站实际位移趋势,以25天为移动窗口,此时结果较为平滑,可以明显看出位移趋势。移动平均结果(选25天为移动窗口)如表1所示。从表1可以看出,移动平均窗口设置为25天时,各测站原始结果与趋势差的标准差在走向与倾向都在2.90 mm之内,其中出现异常运动的pomm测站走向、倾向标准差分别为0.84 mm和1.80 mm,其远小于异常运动所引起的5~15 mm量级的张压的相对量。将本文结果与他人研究资料(Lienkaemper et al.,1989; Barbot et al.,2013; Maurer et al.,2014)及USGS网站时间序列产品对比分析,本文所解得的测站相对运动趋势准确,测站在四年当中发生了如图2、图3所示的相对运动。

2 近断裂带区域监测点运动特征分析

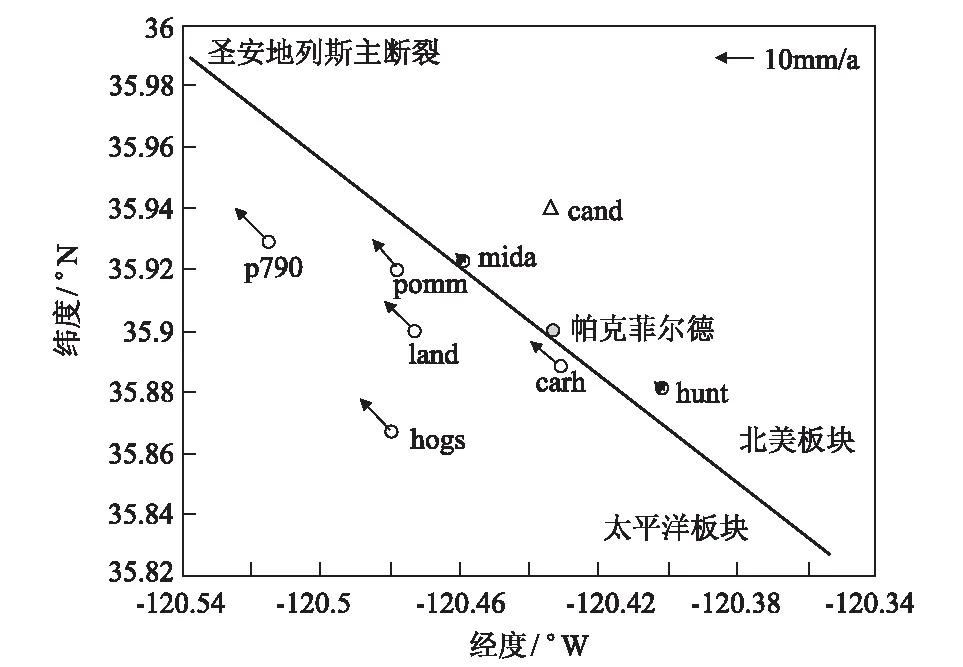

2.1 测站相对运动趋势分析

通过监测点位移解算结果(平均移动结果)可以看出运动趋势可明显分为两类,此现象符合测站在两板块的分布情况。各测站相对速度场见图4。平行于断裂的滑动分量显示在帕克菲尔德区段的圣安地列斯断裂呈现右旋活动。位于太平洋板块的pomm、carh、land、hogs、p790五个测站长期运动趋势较为一致,5个测站相对cand参考站向西北向滑动。其中距离断裂带较近的pomm、carh测站四年时间走向滑动约5 cm,年平均滑动速率为1.2 cm/a。距断裂带稍远的land、hogs、p790测站四年走向滑动在6 cm左右,年均滑动速率为1.4 cm/a,其中p790滑动量最大,因其靠近圣安地列斯断裂带中部的蠕动段,所以滑动速率较大。在走向滑动上整体表现出西北部速度高、东南部速度低、逐渐过渡的趋势。carh四年累积垂直于断裂的水平分量基本无滑动,land、hogs、p790四年累积垂直于断裂的水平分量滑动在0.7 cm左右,在断裂带上表现为太平洋板块向北美板块挤压,而pomm四年累积垂直于断裂的水平分量滑动达到1 cm,且具有更强的挤压趋势。位于北美板块的hunt、mida两测站长期运动趋势较为一致,因其与参考站cand都位于北美板块,所以其相对走向运动并不明显,但仍可看出四年累积倾向滑动量达到0.7 cm左右,可认为主要是受太平洋板块挤压所致。总体看来,此区域内除pomm测站外的各个测站四年来相对运动趋势均较为稳定,只有pomm测站出现了三次周期性逆挤压运动。此站在2013年3月之前与2016年4月之后都具有右旋挤压的运动趋势,与所在板块的运动趋势保持一致。

2.2 pomm站异常运动分析

位于太平洋板块的pomm测站出现了三次具有周期性的异常运动,发生时间段为2013年3月至2016年3月。其所引起的张压的相对量在5~15 mm。根据长期运动趋势和解算结果的统计精度可以确定,异常运动现象确实存在。异常运动为逆挤压运动趋势,在断层上表现为三次“一张一合”,具有一定的周期性,约为12月,见图5方框。其倾向运动趋势最终恢复为挤压趋势,与断裂带在此区域的挤压趋势趋于一致。pomm测站异常运动位移时间序列见图5。在此异常运动期间,USGS网站(https://earthquake.usgs.gov/)所提供的该地区地震记录中并没有足以产生如此量级滑动的地震发生。且其滑动速率相较于常规地震非常缓慢,通过对比Frank et al. (2015)研究的墨西哥地区慢地震对CORS站的影响,pomm测站的运动趋势与慢地震现象较为符合,且证实其推断:当断层倾角越接近90°时,断层面上发生慢地震对地表水平位移影响就越大。通过以上分析则确定断裂带上发生慢地震事件。pomm测站长期运动趋势符合圣安地列斯断裂带在帕克菲尔德段的右旋走滑并伴随挤压运动的趋势。当慢地震发生时,pomm测站出现逆挤压运动趋势,但从整体长期运动趋势可以看出,其已于2016年4月恢复了右旋挤压的运动趋势,与所在板块的运动趋于一致。

图4 相对速度场

图5 pomm测站相对位移时间序列

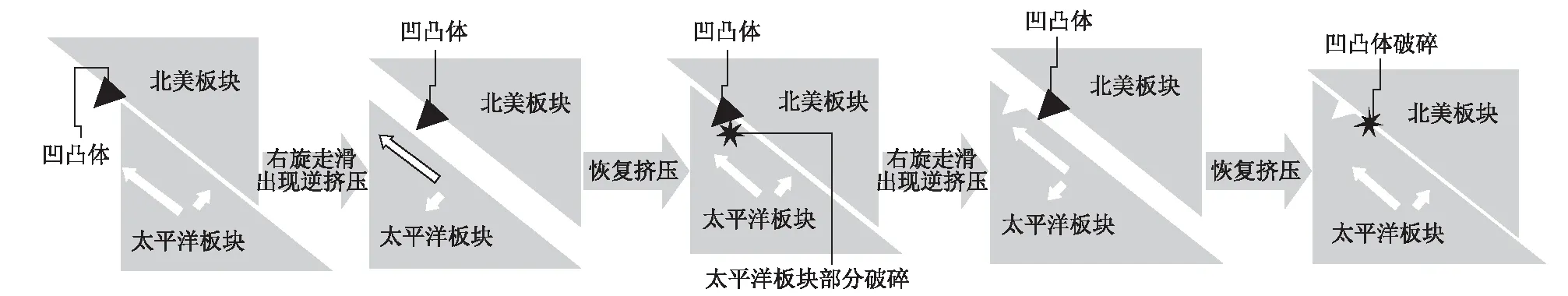

本文根据Schorlemmer et al.(2004)所研究的此区域的凹凸体分布,分析区域异常运动的原因为:pomm测站所在附近区域下方的断层面上由于接触面压力或温度的变化,产生了一个较小的凹凸体,阻碍断裂带的右旋走滑运动,使得断层在此运动时不得不错开以保证与板块整体的右旋运动趋势一致,在地表pomm测站则表现为逆挤压运动趋势,当应力累积到一定程度时,与凹凸体接触的太平洋板块较为脆弱,太平洋板块接触面率先破裂,使运动趋势恢复了挤压,引起了监测结果中的部分回跳,但随着板块右旋走滑的继续,凹凸体的存在又阻碍了其运动,又出现了逆挤压运动趋势与回跳。此过程重复两次后,当凹凸体承受能力小于太平洋板块部分时,凹凸体破裂,使得板块间再次恢复挤压运动趋势,因阻碍滑动运动的凹凸体消失,则之后再无此现象发生,示意图见图6。

图6 异常运动机理示意

3 结语

利用小尺度短基线高精度相对定位的处理策略探究断裂带上的异常运动,并将相对运动解算结果投影到断层面倾向与走向上,可以更加清晰的得到异常运动对板块间相对运动量。本文利用以上解算策略对美国加州帕克菲尔德地区分布在圣安地列斯断裂两侧的CORS站间基线进行解算,断裂带在此区域的长期运动趋势呈现右旋走滑伴随挤压的运动趋势,并发现pomm测站存在周期性运动,通过分析认为此逆挤压的运动可能为慢地震现象,其对pomm测站的位置产生5~15 mm的影响。此区域慢地震复发过程使得断裂带呈现“一张一合”的运动规律,对长期运动趋势的分析可以看出,此区域的逆挤压运动已消失,整体运动趋势恢复为与板块一致的右旋挤压运动趋势。本文将凹凸体这一断层特殊构造用于解释小区域内的可能慢地震现象,为研究凹凸体与慢地震的联系提供了一个具有实际价值的例子与思路。