人员密集场所地震应急疏散演练策略研究

2019-04-22孟凡馨王婧颖格桑扎西

孟凡馨,王婧颖,格桑扎西

(四川省地震局,四川 成都 610041)

随着我国城镇化的快速推进,人口逐渐向城镇地区聚集。同时,城镇化的进程也使得城市环境愈发复杂,城镇面临的防震减灾压力随之逐渐增大。因此,防震备震工作对于人口高度集中的城镇尤为重要(叶肇恒等,2017)。而人员密集场所作为城镇中人员聚集的区域,应当加强日常管理,科学开展演练,增强自身抵御地震等突发灾害的能力。目前,国内外对人员密集场所的研究主要限于相关场所的规范管理,而从学术方面开展的研究则很少见,尤其缺乏以科学为依据提出的管理策略。在实际工作中,由于人员密集场所的复杂特性,以及公众应急避险的知识严重缺乏,人员密集场所安全撤离过程中不必要的人员踩踏伤亡事故时有发生,存在高风险性,应当开展演练策略研究。本文从人员密集场所的定义出发,根据人员密集场所的地震应急疏散演练实测数据开展策略研究,希望为定义涵盖的相关场所开展地震应急疏散演练提供参考。

1 人员密集场所的定义

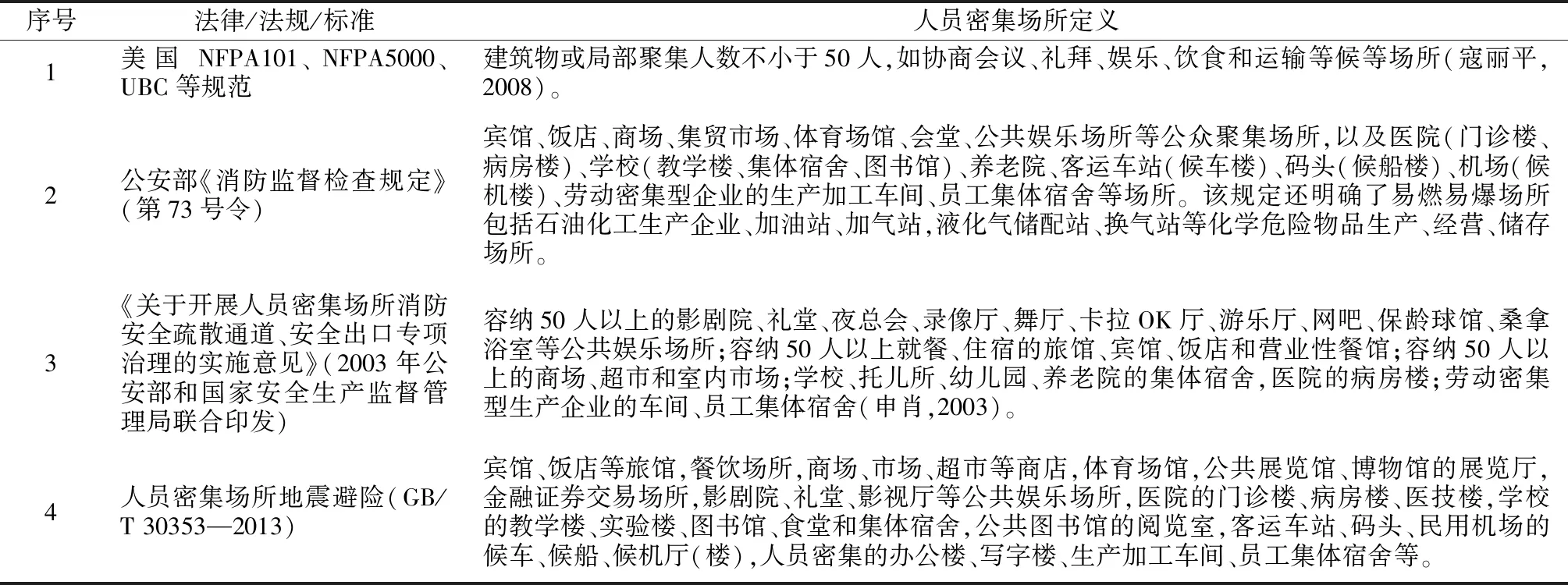

目前对人员密集场所的界定多见于法律、法规、规章制度或标准中,多用列举的方式来界定场所范围,从学术方面开展的研究较少(曲敏彰,2016)。将部分法律法规、标准等采用的人员密集场所定义进行归纳,具体内容见表1。

表1 人员密集场所定义对比

从各类法律法规和标准等对人员密集场所的定义可知,目前人员密集场所没有明确的学术定义,只是针对行政管理范围的界定。由表1可见,由于时代发展或用途的不同,对人员密集场所的定义以及涵盖的场所种类也在不断变化。《关于开展人员密集场所消防安全疏散通道、安全出口专项治理的实施意见》(2003年公安部和国家安全生产监督管理局联合印发)主要涵盖了存在室内空间的人员密集场所,以便规范管理这些场所的消防安全疏散通道和安全出口。相比公安部发布的《消防监督检查规定》(第73号令),《人员密集场所地震避险(GB/T 30353—2013)》中涵盖的人员密集场所删减了养老院、会堂等场所,增加了餐饮场所、公共展览馆、博物馆的展览厅、超市、金融证券交易场所、影剧院、礼堂、影视厅、医技楼、实验楼等内容,体现了时代发展特色。从国内外政策法规、标准等对人员密集场所的定义可知,虽然涵盖的场所类型不同,但50人的人员密集程度是界定人员密集场所的重要标准。然而,由于人群具有流动性,所以即使是一些低于50人的场所也可能出现人员高度密集的区域。因此,一些研究也将人群密度大于2人/m2的场所视为人员密集场所(华晓晴,2015)。

总的来说,各类对人员密集场所的界定主要考虑了场所中的人员密集程度以及该场所的具体类型。从这两个界定因素出发,可以将人员密集场所的主要特性概括为:(1)场所内部存在人员密集点;(2)场所存在疏散风险,对安全性要求较高。应当加强涵盖这些特性的场所的应急管理,重视防震减灾策略的应用。

2 地震应急疏散演练策略研究

为开展“十二五”国家科技支撑计划项目《城镇地震防灾与应急处置一体化服务系统及其应用示范》的地震应急演练疏散训练器测试,项目组分别在四川省丹棱县三所中小学各开展了一次测试,每次测试配合训练器的布设要求学校开展两次地震应急疏散演练。其中,第一次演练由各个学校自行组织开展。项目组成员通过实地观摩演练,发现普遍存在以下问题:一是没有编写演练应急预案,仅制定了简单的演练方案用于组织开展地震应急疏散演练;二是对演练前的人员动员环节重视不足,仅面向组织人员开展简单的任务分配;三是演练场地不够规范,部分场所存在疏散通道堆放物品、出口较窄等问题;四是演练开展过程中存在组织混乱的问题,组织方在演练完毕后往往仅针对演练疏散效率开展简单的总结。

针对在演练过程中发现的问题,项目组综合考虑了影响演练的主客观因素,结合专家意见和相关资料(华晓晴,2015;张娜,2008;格桑扎西等,2017;叶肇恒等,2015)提出了以下策略。

(1)重视客观环境因素,排除隐患。综合多次演练经验,发现楼梯、门口等区域在演练过程中很可能出现瞬时人流增大的情况。因此,为防范演练过程中人流量过大带来的隐患,演练组织方必须通过提前考虑参加演练的人数,开展演练前的宣传教育,在容易发生拥堵的区域增设疏导人员等方式开展风险防控。另外,在演练开展前,保证疏散通道的畅通是演练过程中人员成功疏散的最基本条件。演练组织者应当在演练开展之前对室内通道、走廊、安全出口、楼梯等建筑设施进行检查,并形成长期的巡检制度,将责任落实到人,保证人员密集场所的人员疏散能力。一旦发现安全出口或疏散通道中存在锁闭、故障或影响疏散的障碍物,应当及时采取措施,恢复其通行能力。科学设置人员密集场所疏散路线有利于提升整体疏散效率,应当保证场所安全出口的数目、疏散宽度、距离等符合国家建筑设计防火规范相关规定(李砚洪,2005),完善建筑物人员疏散性能化设计,优化疏散空间,制定科学的演练方案和应急预案,以保证人员密集场所日常演练和应急疏散的安全性和科学性。

(2)重视人的因素,做好演练准备和评估总结工作。据观察,参加演练人员对演练本身的重视程度往往对演练的效率、效果、安全性等多个方面有重要影响。在与演练组织方的交流和实际演练开展过程中发现,参与演练的人员可能会出现疏散时不遵守秩序、嬉笑打闹等问题,演练的组织人员也可能对自身职责认识不足、重视程度不高,这些问题都会对演练效果造成影响。因此,在演练前,演练组织方应当高度重视动员培训工作,可以根据演练的主题,在演练前通过网络、广播、宣传橱窗、板报、会议等多种途径和方式向参加演练的人员介绍演练方案以及组织和实施流程。参加演练的人员还可以进行交互式讨论,进一步明晰演练流程和内容。此外,演练组织方还应当针对每次演练开展详细的评估总结工作,评估总结的内容包括整体用时、演练秩序、人员参与度等。在此基础上,组织方才能进一步根据评估内容总结演练经验,促进演练效率的提升。

3 演练策略应用

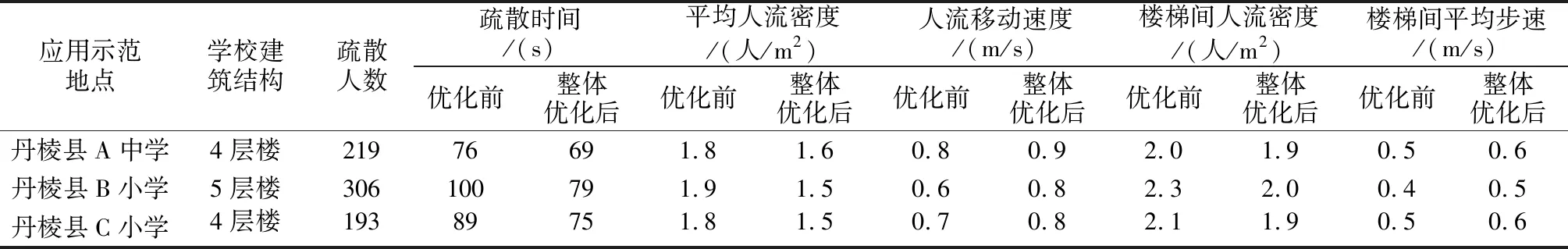

在第二次演练的组织开展过程中,项目组将上述演练策略进行了应用,并采用地震应急演练疏散训练器对演练过程进行监测(实测数据见表2)。该训练器软件可根据建筑实际情况,通过编辑房间、障碍物、缓速区、出口、走廊、楼梯等搭建建筑空间结构模型。演练中可采用有源RFID定位技术采集疏散过程中的人员位置信息,监控演练过程。此外,该训练器还可根据设置的人员信息、分布信息等,调用疏散演练模型对建筑物中人员疏散过程进行仿真模拟。在演练前,项目组通过专家教学、宣传片播放等形式对学校相关领导以及参与演练组织的人员开展了演练前培训,并以班级为单位,通过宣传片播放、班主任宣讲等形式针对学生普及了地震基础知识,详细讲解了开展地震应急疏散演练的重要性。另外,由于三次应用的对象均为中小学生,特别以班级为单位开展了趣味游戏,培养学生的团队协作能力。演练结束后,根据问询结果,演练组织方及参加演练的人员均对演练前开展的培训表示满意。为了提升疏散效率,项目组在演练开展前对疏散路线进行了规范。一方面通过疏散训练器模拟疏散过程,给出了优化后的疏散方案,用于指导演练的开展(见图1)。另一方面,通过规范演练疏散通道的标志标识,并在楼梯间、教室门口等区域设置组织人员引导区域,要求演练组织方在这些容易产生人员拥堵的区域设置专门的人员进行疏散引导,指导人员快速疏散(见图2)。

图1 布设疏散训练器采集演练信息

图2 楼梯间设置的演练组织人员

此外,针对每次应用,项目组都开展了详细的评估,评估内容包括了整体用时、演练秩序、人员参与度等,并在演练结束后将评估报告提供给演练组织方,建议其根据评估内容总结演练经验,促进演练效率的提升。表2给出了两次演练的实测数据,其中优化前的疏散时间主要指各学校按照其原有演练方案开展疏散演练的整体耗时(第一次演练);整体优化后的疏散时间是指结合训练器仿真模拟得出的优化疏散路线以及地震应急疏散演练策略,应用于实际演练中得出的疏散时间(第二次演练),主要涉及对客观环境因素和人员主观因素的优化。

表2 疏散演练基本参数

相较于各学校第一次组织的演练,第二次演练在准备阶段开展了更加充分、更多样化的动员培训。根据现场观察和组织人员反馈,第二次演练中参加演练人员的积极性更高,对待演练更加严肃认真。另外,根据训练器实测数据显示,相较于第一次演练,各学校的第二次演练中人流移动速度更快,人员疏散更加迅速。作为易拥堵区域,楼梯间的人流密度均有不同程度的减少,且未发生人员过度拥挤或踩踏等情况,演练的效率和安全性得到了提升。由此推断,在第二次演练中采用的优化疏散方案、规范疏散路线标志标识、加强教室门口和楼梯间的人员引导等策略在实际演练中有一定成效。演练组织方应当重视对相关因素的优化,提升疏散演练整体效率。

4 总结

总之,由于人员密集场所的特性,此类型场所影响地震应急疏散演练的因素具有多样性和复杂性,对组织和参加演练人员的行为要求也更加严格。这种影响因素不仅包括人员重视程度、组织管理能力等主观因素,还包括了疏散路线规划、场所类型等客观因素。因此,对于演练组织者来说,应当充分考量这些主客观影响因素,通过加强人员培训和演练评估总结,科学制定演练方案和应急预案,重视演练风险防控,保证疏散路线设置的合理性和畅通等措施,保证演练的安全性和科学性,实现演练安全、有序、有效的目标。