多元表征:内涵要素、心理机制、教育价值和实践策略

2019-04-21何杰席爱勇

何杰 席爱勇

摘 要: 多元表征是客观认知对象在个体心理活动中的多种表现和记载的方式,是学生进行知识意义建构和问题解决的重要思维载体和技术支撑,厘清其内涵要素、认知心理机制、教育价值和实践策略,无论是对于教育理论工作者,还是教育实践工作者,都具有非常重要的意义。

关键词: 多元表征 内涵要素 心理机制 教育价值 实践策略

社会建构主义的情境认知理论认为,学习是个体与环境的持续互动中创生知识意义和进行问题解决的过程,而多元表征正是学生进行知识意义建构和问题解决的重要思维载体和技术工具。[1]因此,有必要对多元表征的内涵要素、认知心理机制、教育价值和实践策略作系统思考。

一、多元表征的内涵要素解读

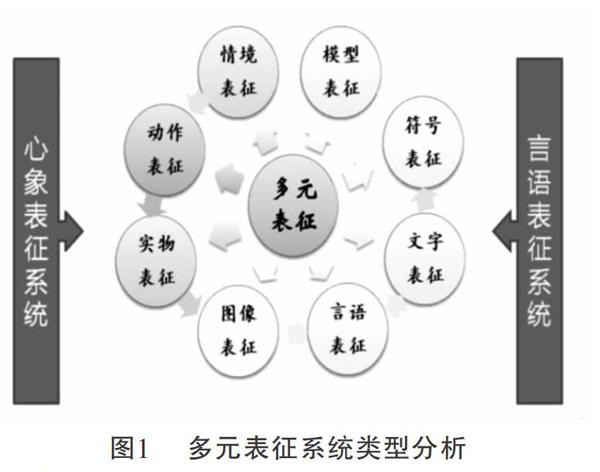

所谓多元表征,就是指客观认知对象在个体心理活动中的多种表现和记载的方式。分外在表征和内在表征两种类型,外在表征是指以言语、文字、符号、图片、具体物、活动或实际情境等形式存在的表征。一般而言,外在表征不是言语、文字、符号、模型就是情境、动作、实物、图形,其中言语、文字、符号、模型的表征较为抽象,它所表征的信息可以从任何知觉形式中取得,我们把这类表征称为“描述性表征”[2];而情境、动作、实物、图形较为具体,虽然也能从任何知觉形式中取得,但与视觉的关联性较强,我们把这类表征称为“描绘性表征”[2]。内在表征是指存在于个体头脑里而无法直接观察的心理表征,是外在表征在个体头脑中的映射和编码,描述性表征被内化为言语码和言语组织,构成言语表征系统,描绘性表征被内化为心象码和心象组织,构成心象表征系统。如下图1所示:

二、多元表征的认知心理机制

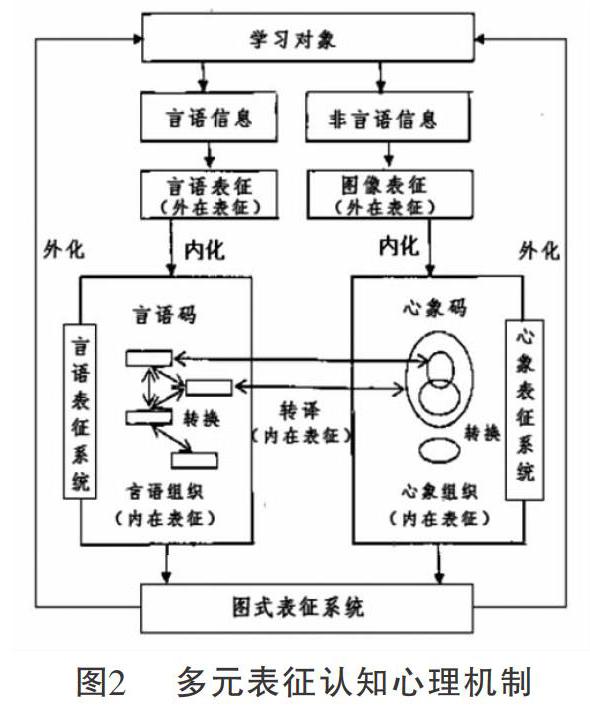

从学科知识结构走向学生认知结构,不是自然发生的,需要一个载体,这个载体就是多元表征。研究表明,学生核心素养尤其是理解能力和问题解决能力在很大程度上依赖于学生心理表征的复杂性、抽象性和结构性。学科知识结构形态的多元表征,或者说教材形态的多元表征一般表现为情境表征、图像表征、文字表征、符号表征和模型表征。而进入课堂现场学生学习形态的多元表征则丰富得多,比学科形态的多元表征多了实物表征、动作表征、言语表征等,这样就增加了多元表征的现场感、动态感和情意感,形成了心象表征系统、言语表征系统和由这两个系统整合起来的图式表征系统。其心理运行机制如下图2所示:

从图2可以看出,教师将学习对象以言语信息(如口语、文字、符号、模型等)和非言语信息(如情境、活动、实物、图片等)形式呈现给学生进行外在表征加工。言语信息通过符号语义分析原理进行加工,形成言语表征,以言语码形式进入言语表征系统;非言语信息通过结构对应原理进行加工,形成图像表征,以心象码形式进入心象表征系统。新编码在系统内与原有的旧编码进行联想性加工,实现系统内信息相互转换,建构意义联系,形成言语码组织(如命题、图式、CPFS结构等)和心象码组织(如视空间表征、心智模式等),同时在系统间进行参照性加工,实现系统间信息相互转译,建构意义联系,整合成图式表征系统,形成认知结构,必要时外化应用于新的学习对象。可见,以多元表征为载体的学习内化过程本质上就是对学习对象进行多元理解、多元编码、转换转译、建立数学认知结构的过程;以多元表征为载体的学习外化过程本质上就是认知结构外显化、可视化,应用于新的学习对象的过程。“外在表征——内在表征——图式结构——学习对象”构成了学生以多元表征为载体的学习认知循环系统[3]。

三、多元表征的教育价值意蕴

多元表征可以实现学习对象的多通道感知操作、多维度思维加工、多方式表达呈现、多情境迁移应用和多视角创新实践,让学生经历“具象—表象—抽象—图式”的认知发展过程,实现同一学生对同一学习对象从不同视角进行理解、思考和表达,立体建构学习对象的内涵意义,不断提升数学思维品质,让每一个学生都可以获得多元化发展;还可以实现不同学生对同一学习对象从自身视角进行理解、思考和表达,自我建构学习对象的内涵意义,共享思维成果,让不同的学生都可以获得个性化发展。

多元表征,让学生学会学习、思考和表达,实现学习过程看得见,方法学得会,思想悟得出,知识有意义,思维有深度,生命有价值。

(一)实现知识结构的多形态转换转译,有利于学生多通道感知操作。

多元表征对于教师教来说,最大的价值在于实现知识结构形态的灵活转换。知识结构有三种形态,学术形态、学科形态和学习形态。学术形态的知识结构是由一系列相互联系的基本概念、命题和推理形式组合成一个有严密逻辑体系的,能够反映对象的本质、属性、功能、结构及其内外联系规律的知识系统或结构形式,其外在表现为研究报告、学术论文、学术专著等;学科形态的知识结构是基于编写意图、学科特点和学生认知发展水平对科学形态的知识进行分解、筛选、重构形成的有教育意义的便于理解、掌握和推广应用的知识图式,其外在表现为教科书、教育读本等;学习形态的知识结构是由内隐学科核心知识的学习情境、活动、评价等组成的知识图景,其外在表现为学材、活动、学程等。教材编写的过程就是将学术形态的知识结构转化为学科形态的知识结构过程,教师教的过程就是将学科形态的知识结构转化为学习形态的知识结构过程,将教材中冰冷的图片、文字、符号、模型表征转换成学生乐于参与、富有动感、容易理解建构的熟悉情境、实物图像、动作表演、言语分享等表征形式,融入学生生活经验或已有知识经验中,变得熟悉、亲切、可感、有温度,有利于调动学生眼、耳、手、脑等多通道感知操作。

(二)实现知识本质的多维度思維加工,有利于学生左右脑协调发展。

多元表征,就是对一个学习对象进行多维度思维加工,使其形态变换,本质不变,引导学生在变换的形态中抓不变的本质规律,培养学生学会抽象概括,透过现象看本质的思维品质;本质不变,形态变换,在不变的本质外灵活变换知识的表征形态,让思维发散出去,培养学生灵活变通的思维品质。

多元表征,不仅表现为言语表征系统内言语、文字、符号、模型的相互转换,形成言语码和言语组织,促进学生左脑的生长发育,也不仅表现为心象表征系统内情境、动作、实物、图形的相互转换,形成心象码和心象组织,促进学生右脑的生长发育,还表现为言语表征系统和心象表征系统间的相互转换转译,形成图式表征系统,促进左右脑协调发展,提升人类所独有的灵活迁移应用和实践创新创造能力。

(三)实现知识意义的多视角立体建构,有利于学生多情境迁移应用。

同一个学习对象,可以从不同视角来审视,就像作家从不同视角描述一个事件、摄影师从不同视角拍摄一个景点一样,让学生立体建构知识意义,生长出更多“突触”,有利于学生在不同情境中或不同条件下灵活迁移应用。

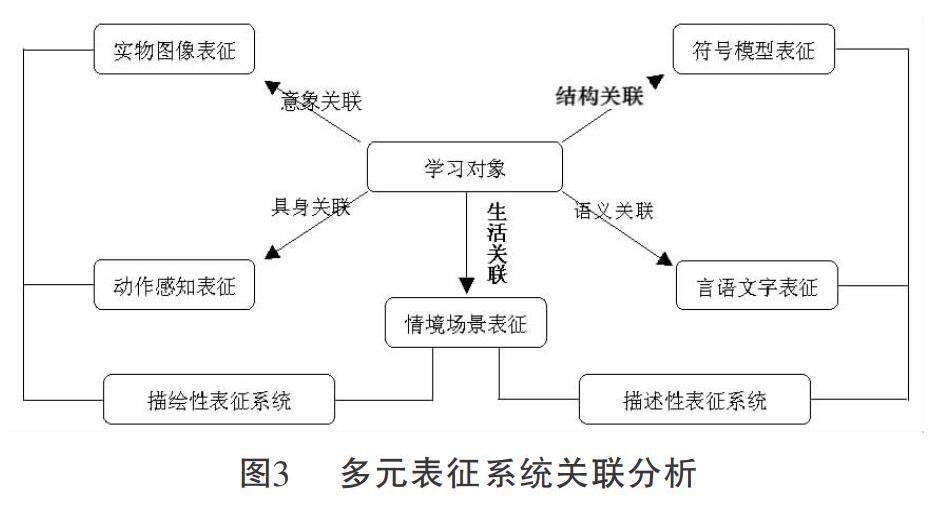

同一个学习对象,一般有八种不同的表征方式,即情境表征、动作表征、实物表征、图形表征、言语表征、文字表征、符号表征和模型表征。根据关联方式不同,可以分为五类,如图3所示:

不同的表征方式,体现不同的关联方式,彰显学习对象的不同意义。例如,情境场景表征主要彰显学习对象的生活意义,动作感知表征主要彰显学习对象的具身意义,实物图像表征主要彰显学习对象的具象意义,言语文字表征主要彰显学习对象的本质意义,符号模型表征主要彰显学习对象的结构意义,多元表征则可以实现学习对象意义的多视角立体建构,有利于学生多情境迁移应用。

(四)实现知识表达的多方式样态呈现,有利于学生多视角创新实践。

同一个学习对象,可以有不同的表征方式,这样就会呈现出不同的样态。例如分数,纵向看,可以用面积图表征,可以用集合图表征,还可以用数轴图表征;横向看,可以用常规图表征,也可以用变式图表征[4](65-67)。

上面8副图都表示部分占整体的1/3,分数1/3还可以理解为任意两种量之间的比例关系,又可以用下图5表征:

分数1/3除了用图形表征外,还可以用情境表征、动作表征、实物表征、言语文字表征、符号模型表征等,可以引导学生充分感受体验其表征的多方式多样态,这样才能打开学生视野,放飞学生想象的空间,有利于学生多视角创新实践。

四、多元表征的实践方法策略

(一)表征转换,建构关联。

多元表征在学习过程中贯穿信息输入、加工和输出的全过程,学习信息的内化、转换、转译、整合和外化过程从本质上讲就是多元表征的转换过程,即让学生在知识的情境表征、动作表征、实物表征、图像表征、口语表征、文字表征、符号表征和模型表征之间自由切换,与知识内部、知识和生活、知识与学生已有知识经验之间建立对应和有效联系,让知识生长出更多“突触”,便于连点成线、连线成面、连面成体,逐步建构认知结构,发展核心素养。

各种表征之间存在怎样的关系?它们之间究竟如何进行转换?如图6所示:

从图6可以看出,情境表征是知识的生活化呈现,如果用动作表演出来就是动作表征,如果用口语叙述出来就转化为言语表征,如果用文字符号模型记录下来就转化为文字符号模型表征,如果用实物、图解或表象的形式记录下来就是实物图像表征。同样,其他四种表征形式也是可以互相转换的,但是在转换过程中,知识的核心元素和内在关联是始终不变的,而且伴随转换的过程逐步建构和越发凸显出来[3]。

在知识建构或问题解决过程中,往往是多个表征转换连续发生的。如知识建构表征转换一般有:从动作表征走向言语表征,从言语表征走向文字表征,从文字表征走向符号模型表征,从符号模型表征走向情境应用表征。问题解决表征转换一般有:从文字表征走向言语表征,从言语表征走向实物图像表征,从实物图象表征走向模型表征。表征转换,从表面看是知识形态的改变,其本质是意义的重新建构和迁移应用,背后的教育价值是思维方式方法和思想品质的发展。

(二)多元思维,提升品质。

多元表征的背后是多元思维,可以培养学生思维的广阔性、深刻性、灵活性、创新性等品质。具体地说,多元表征的多样性可以培养思维的广阔性,多元表征的层次性可以培养思维的深刻性,多元表征的关联性可以培养思维的灵活性,多元表征的个性化可以培养思维的创新性。通过多元表征,最终实现使学生学会更清晰、更全面、更深入、更灵活、更合理地进行思考,逐步提升思维品质。

1.从一到多,转换转译

教师首先要引导学生学会紧紧抓住知识的本质内涵和表征间的内在关联,从一种表征灵活转换或转译到另一种表征,这是知识理解和问题解决的关键所在。美国教育心理学家莱什(Lesh)指出,学生必须同时具备以下三个条件才是真正理解了一个概念:

第一,他必须能将所学概念放入不同的表征系统之中;

第二,在给定的表征系统内,他能够很好地处理这个概念;

第三,他必须很精确地将此概念从一个表征系统转换到另一个表征系统中,即在不同表征系统之间任意切换。

可见,知识理解是以概念(或命题)的意义建构、多元表征和灵活转换为标志的,理解的程度是由概念构成的网络联系的数目和强度来确定的。从知识的学术形态走向学科形态,是一个围绕知识本质和元素关联不断情境化(问题情境化、意义情境化、应用情境化)的过程,表征形式不断丰富;从学科形态走向学习形态是一个围绕知识本质和元素关联不断动态化(情境创设动态化、知识发展动态化、意义建构动态化、抽象模型动态化)的过程,表征形式更加丰富。知识从学术形态走向学习形态,体现多元表征形式从一到多、不断丰富的過程,是一个知识不断生活化、直观化、趣味化、儿童化的过程,对于教师来说,这个过程是教师教的设计过程,体现教师的专业理解和专业创造。对于学生来说,这个过程是学生发散性思维、创新性思维不断生长的过程。

从一到多,在知识意义结构时表现为一词多义、一图多义,在解决问题时表现为一题多解、一题多变。

2.从多归一,建构图式

多元表征不仅要学会从一到多,还要学会从多归一。从多归一的过程是发现同一学习对象各种表征的内在本质联系和元素关联的过程,是知识从学习形态走向学术形态,不断程序化、概念化、符號化和形式化的过程,有利于逐步建构知识的整体图式意义结构和方法策略结构,降低学生进一步进行新知学习的认知负荷,并给学生进一步学习新知以方法的迁移和启迪。从思维发展角度看,这个过程是学生收敛性思维、概括性思维、抽象性思维逐步提升的过程,可以有效提升学生的直观程序思维和抽象形式思维的品质。

多元表征从一到多的过程是知识表征不断自由转换,不断走向丰富,不断变换认知视角走近学生,让知识生长更多“突触”的过程;从多归一的过程则是知识表征不断走向组块,走进学生,减少学生认知负荷,让知识结构化的过程。多元表征就是在这样的转换、丰富、组块的过程中使学生对知识的本质内涵和丰富外延不断清晰而深刻的理解,不断提升问题解决的能力水平,促进核心素养的落地生根和不断发展。

可见,多元表征过程就是将客观学习对象与学生心理认知系统建立多元化对应关系的过程。在内容上,多元表征的丰富性和相互关联性构成了学习对象的网络结构;在方法上,多元表征间的转换转译构成了学习中逻辑思维与非逻辑思维的互补;在过程上,多元表征的“内化-联系-外化”构成了学习的生态循环系统。多元表征的网络结构、互换互译、内外循环让学习深度发生,有力地促进学生进行知识理解、意义建构、实践应用、问题解决和思维发展,从而实现学生素养的整体提升和拔节生长[5](83-84)。

参考文献:

[1]鲍建生,周超.数学学习的心理基础与过程[M].上海:上海教育出版社,2009.

[2]唐建岚.数学多元表征学习及教学[M].南京:南京师范大学出版社,2009.

[3]席爱勇,李宾编著.数学多元表征学习的理论与实践[M].南京:南京大学出版社,2018.

[4]席爱勇.数学多元表征:让概念形成过程“看得见”[J].教育研究与评论·小学教育教学,2017(9).

[5]席爱勇.多元表征学习:让数学学习深度发生[J].教学月刊(小学版),2017(7-8).

本研究为2017年江苏省基础教育前瞻性教学改革实验项目“小学数学结构化学习实践研究”阶段性成果。