阿替普酶与尿激酶超早期治疗急性脑梗死治疗效果观察

2019-04-20马士江

马士江

(江苏省淮安市楚州中医院 脑病科,江苏 淮安 223200)

急性脑梗死是一种临床常见的神经系统疾病,该病发病率高,且易导致严重的神经系统缺损症状,严重可导致患者死亡[1]。该病早期干预方法主要是静脉溶栓治疗,虽然目前大量临床试验研究已经证实阿替普酶是首选的静脉溶栓药物,但该药价格昂贵,限制了其在临床推广应用,特别是在基层医院应用[2]。而国家“九五”攻关研究课题已经证实尿激酶在急性脑梗死静脉溶栓治疗中的价值,而且尿激酶价格低廉,非常适合基层医院推广应用[3]。因此,比较这两种药物的疗效及安全性,对脑梗死超早期干预治疗具有非常重要的意义。

1 材料与方法

1.1 临床资料

本研究回顾楚州中医院脑病科科进行静脉溶栓治疗的急性脑梗死患者18例,其中使用阿替普酶的急性脑梗死患者8例,使用尿激酶静脉溶栓的10例。静脉溶栓前充分进行沟通,详细说明阿替普酶和尿激酶溶栓的获益和可能发生并发症情况,让患者自由选择药物,并签署知情同意书。

1.2 纳入与排除标准

入选标准主要依据中国急性缺血性脑卒中诊治指南中有关静脉溶栓的指导规范,为了使两组标准相对统一,制定以下入选标准(1)年龄18岁~80岁;(2)阿替普酶组静脉溶栓的时间窗为发病4.5 h内,尿激酶组静脉溶栓时间窗为发病后6 h内,;(3)神经系统的症状或定位体征超过l小时不缓解,且NIHSS评分≥4分;(4)头部CT无出血,无早期脑梗死的低密度改变;(5)患者或家属签署知情同意书。排除标准为:(1)近三个月有重大头颅外伤史和卒中史;(2)包括可疑蛛网膜下腔出血或颅内出血;(3)近1周内有不易压迫止血部位的动脉穿刺史;(4)已口服抗凝药,凝血时间延长,INR>1.5;(5)血糖<2.7 mmoL/L,血小板低于100×109/L;(6)收缩压>180 mmHg或舒张压>100 mmHg;(7)充分沟通后仍不配合[]。

1.3 治疗方法

尿激酶用药方法:体重大于60 Kg尿激酶(生产企业:南京南大药业有限公司;国药准字H10920040规格:10万单位/支;)用量为120万单位,体重小于60 Kg尿激酶用量100万单位,将尿激酶与100 mL生理盐水充分混合,以静脉滴注的方式为患者给药,需在30分钟内完成滴注。

阿替普酶用药方法:按0.9 mg/kg的标准将阿替普酶(生产企业:勃林格殷格翰,德国;规格:50 mg/支;进口药品批准文号:S20160055。20 mg/支;批准文号:S20160054。)与100 mL生理盐水充分混合,阿替普酶用药的最大剂量不得超过90 mg。其中1/10的药液以静脉注射的方式为患者给药,剩下的9/10以静脉滴注的方式为患者给药,需在60分钟内完成滴注。

溶栓期间两组患者均行心电监护,24小时内每30分钟记录血压、心率,在溶栓24小时后头颅CT复查无出血转化后启动抗血小板治疗。两组患者均常规给予中成药活血化瘀及调脂稳定斑块等药物。积极的控制血糖,依据指南适时启动降压治疗。对于无出血转化的均建议早期功能锻炼并结合中医康复治疗。

1.4 疗效评定

(1)神经功能评分:本研究早期评估指标采用NIHSS评分进行评测。记录两组患者在溶栓前,溶栓后2 h、24 h、10 d的NIHSS评分。(2)预后评估采用改良Rankin评分量表(modify Rankin scale, mRS),评估患者90天神经功能缺损程度。对两组患者治疗后的不良反应发生情况进行观察记录。

1.5 统计学方法

采用SPSS 24.0软件进行统计学处理,NIHSS评分和mRS评分为计量资料,采用t检验,不良反应发生率为计数资料,采用x2检验,P<0.05代表差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 人口学特征

共入选患者18例,其中使用阿替普酶溶栓的患者8例,女性5例,男性3例,发病年龄最小42岁,最大76岁,平均(58.5±7.2)岁,其中合并糖尿病的患者6例,合并高血压病患者8例入院后基线NIHSS评分,最大19分,最小4分,平均(11±4.2)分;使用尿激酶静脉溶栓的10例,女性4例,男性6例,发病年龄最小47岁,最大74岁,平均年龄(59.7±6.4)岁,其中合并糖尿病的患者6例,合并高血压病患者10例,入院后基线NIHSS评分,最大17分,最小4分,平均(10.6±3.8)分。两组患者基线资料无统计学差异(P>0.05)

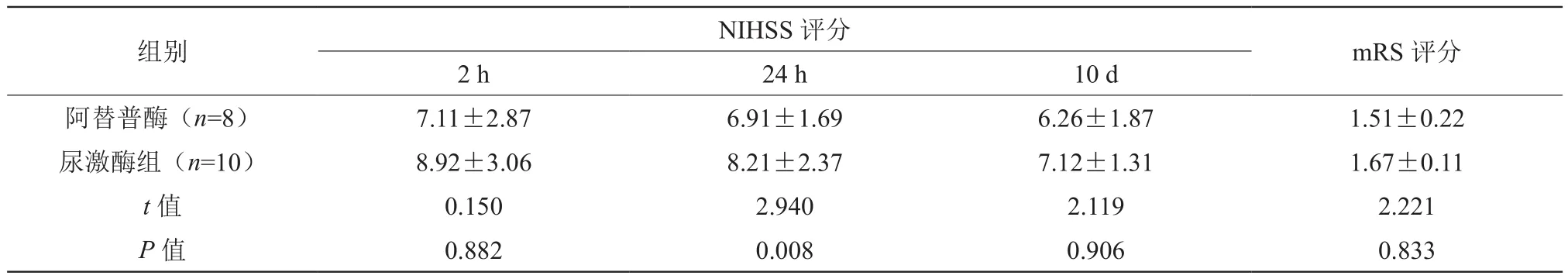

2.2 阿替普酶组与尿激酶组疗效及预后对比

与尿激酶组相比,阿替普酶组在2小时、24小时疗与效优于尿激酶组(P<O.05),阿替普酶组和尿激酶组在10天疗效无明显差异(P>0.05)。90天神经功能恢复情况阿替普酶组和尿激酶组无明显差异(P>0.05),见表1。

表1 阿替普酶组与尿激酶组疗效及预后对比

2.2 阿替普酶组与尿激酶组不良反应发生情况

两组的不良发生率主要为出血转化、消化道出血,牙龈出血,其中阿替普酶组发生出血转化1例,无消化道出血,有1例牙龈出血,尿激酶组发生出血转化1例,消化道出血1例,对症处理后均恢复,不良反应发生率差异两组无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 实验组与常规组不良反应发生情况

3 讨 论

急性脑梗死是神经内科常见的危急重症,具有很高的致残率,及时合理的溶栓治疗将对患者的神经功能恢复产生重要的影响。

尿激酶是第一代溶栓药物,能够直接作用于内源性纤维蛋白溶解系统,对纤溶酶原进行催化裂解以起到溶解血栓的作用[5]。阿替普酶是第二代溶栓药物,能与血栓表明的纤维蛋白原结合,促使纤溶酶原转化为纤溶酶从而溶解血栓[6]。本研究发现与尿激酶组相比,阿替普酶组在2小时和24小时疗与效优于尿激酶组,原因可能与阿替普酶特殊的药理机制决定的,虽然两种药物对新鲜血栓都有较好的溶解能力,但阿替普酶所需溶栓时间短于尿激酶[7]。

阿替普酶组和尿激酶组在10天疗效无明显差异,90天神经功能恢复情况阿替普酶组和尿激酶组也无明显差异,说明尿激酶对患者的长期预后基本等同于阿替普酶,原因可能与脑血管侧枝的开放以及脑组织的重塑性导致功能代偿。

综上所述,阿替普酶在溶栓后24小时内疗效优于尿激酶,溶栓后90天的疗效无明显,因此对于较贫困地区的基层医院,或者经济条件不能承受阿替辅酶的起病时间6小时以内的脑梗死患者,尿激酶可作为静脉溶栓的首选治疗药物。