浅论“拾得”:作为后摄影时代的创作策略

2019-04-19白伟生

内容摘要:对当代摄影艺术创作中“拾得”的创作手法和相关作品进行了论述。从“拾得”的概念理解以及后摄影时代的定义,从历史角度分析拾得的源头和影响,接着对当代摄影艺术家运用“拾得”创作手法的种类进行了归纳。

关键词:后摄影时代 拾得 摄影技术 摄影之后

“拾得”顾名思义,就是随手捡起来从而得到一种东西的方式或者手段。在摄影上,就是利用别人的作品或者素材当做自己创作的素材,从而创造出新的作品。这是“拾得”狭义上的意义。如果我们从更宽泛的层面来理解摄影:摄取图像的影子,几乎不言而喻已经暗示了照相机前面的事物已经存在,只不过是我们用相机把它“拾”了起来。从这个意义上讲摄影本来就是“拾得”的艺术。本文谈论的“拾得”是从狭义上讲的概念。

后摄影时代的概念,如果非要找个时间界限,个人认为是数码摄影诞生之时就是后摄影时代的起点。自从1839年摄影术诞生以来,人们不断地寻找着新的技术手段来探索影像的世界,从达盖尔摄影术到湿版、从湿版到干板以及柯达公司生产的胶卷。尽管在此一百多年的短暂历史中,技术上进步很大,但是从未改变成像的本质,皆是化学方法记录小孔所成之像。直到二十世纪下半叶,计算机技术的发展和普及使数码摄影应运而生。数码摄影诞生之日,才从本质上改变了摄影的记录方式。它是通过电子元器件替代了胶卷作为感光材料,并将所拍摄下来的图像以数码的形式保存在可以重复使用的储存卡中。由于移动通信和移动互联网的发展,2000年第一部能拍照的手机诞生。如果说数码摄影变革了传统胶片摄影,那么手机摄影无疑是加强了这种变革的程度。更加扩大了摄影的内涵和外延。手机成像和数码单反成像原理一样,只是更加隐匿于手机之中。使得拍摄更加随时随地、随心所欲。

后摄影时代解放了摄影师的技术壁垒,使得拍照门槛越来越低直到“0”门槛。只要会使用手机的小学生几乎都会拍摄。与此同时,技术上的“0”门槛使得传统摄影的摄影师产生了某种焦虑,就像摄影术刚刚诞生初期的画家面临的焦虑。因为他们多年练就的技术再无用武之地,不得不重新思考“拍摄”这件事。

拾得摄影不是后摄影时代的“专利”。早在数码摄影诞生之前,我们就可以从传统艺术中看到利用这里手段创作的艺术作品。只不过它不叫拾得,而是叫现成品艺术。

马塞尔·杜尚是二十世纪实验艺术的先锋,同时也是达达主义团队的核心人物,他改变了西方现代艺术的进程。他在1917年2月从商店买来男用小便池起名《泉》,匿名送到美国独立艺术家展览被拒绝,随后在史蒂格利茨的工作室展出,自此名声大噪。《泉》被认为是二十世纪极具影响力的艺术作品。1919年创作《带胡须的蒙娜丽莎》,这件作品亦称《L.H.O.O.Q》,是杜尚直接用铅笔在艺术名作《蒙娜丽莎》的复制品上画上两撇小胡子和山羊须。我们尚且不论这两幅作品的意义,他创造了一种利用现成品创作的先河,持续影响了当代艺术的发展。

安迪·沃霍尔是二十世纪波普艺术先锋领袖,通过照片、凸版印刷、木拓等手段创作作品。其代表作是《玛丽莲·梦露》,创作于1962年。包括其后来创作的《毛主席》。可见在摄影圈之外,利用现成的图像作品做创作素材,早已不是什么新鲜的事。

在后摄影时代的艺术创作中,“现成品”在影像泛滥的当代创作中,有了一个新的名字:“拾得”影像。它是影像“现成品”在影像范围内的相互借用。

“拾得”的手法更为普遍和多样化。主要体现在以下创作方式:

首先,在老照片的基础上,添加或减少或者制作某种手工元素,使照片原来的意义瓦解,从而增添新的含义和语境。此类并非在电脑后期制作,而是直接在照片物理表面上的处理。俄罗斯艺术家茱莉亚·博里索娃的作品《奔至边缘》,是将拾得图像与一些花瓣融合在一起。“既是对20世纪早期图像的再利用,也激发了人们从历史与记忆这类更为宽广的主题对其进行哲学思考。……在这里,博里索娃将黑白照片或深褐色照片与明亮的五颜六色的花朵并置。于是,当下立刻就侵入了黯淡的过去,而那些象征虚空的标志物则暗示了生命的短暂”[1]。英国艺术家朱莉·科伯恩从易趣网或跳蚤市场淘来一些平淡无奇的照片,然后在上面进行大量的涂改,所用的材料多重多样,“科伯恩添加的材料可从绣花丝线跳转到大理石雕刻品,最终她精心制作的作品拥有一种不可思议的抽象的魅力”。

其次,还有一部分艺术家是在网络上搜集摄影图片,或者利用其它工具,包括运用谷歌卫星和谷歌街景生成的视觉内容。2011年古根海姆艺术奖获奖摄影师Penelope Umbrico的大部分作品都不是自己拍摄,而是将别人的照片重新排列,产生新的观察和新的意义。他最著名的作品是《太阳》系列作品。照片是网友上传到flickr网站上的照片。他现在不像一个摄影师,而是更像一个编辑,从浩瀚的影像大海里挑选出自己需要的素材,他决定了最终的效果和展示方式。

央美副院长、著名国际艺术家徐冰首部电影《蜻蜓之眼》,则是由成千上万个监控录像的镜头剪辑而成。徐冰对监控录像有兴趣,开始向保安、电视台的朋友搜集素材,但当时还无法搜集那么多,于是项目一直搁置。直到2014年,他发现网上出现了很多公开的监控录像,才重新开始这个项目。在一两年的时间,24小时不停下载监控录像素材,然后分类整理,最后在11000多小时的素材剪辑成了80多分钟的电影。

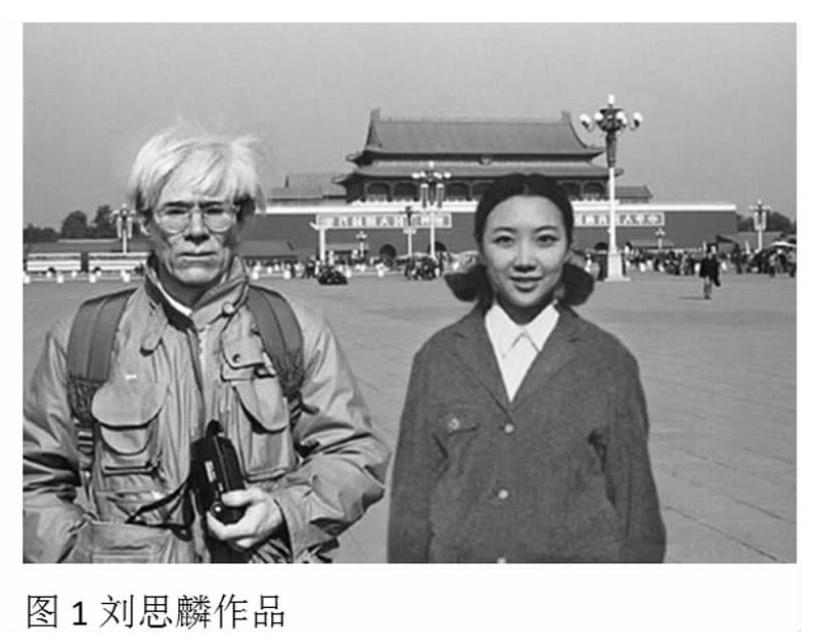

如果说以上两位艺术家的手法仅仅是“拾得”之后的编辑,还有另外一种方式则是某种程度的“介入”和修改。那么下面刘思麟的作品是在“拾得”之后的融入自我,帶有一定的表演性质。

2016年集美·阿尔勒发现大奖得主刘思麟则是把自己化身成不同角色和老照片上的历史名人合影留念,制造了一场虚拟的生活秀。她接受记者采访的时候说到曾受辛迪雪曼的影响,她是接过了辛迪雪曼的接力棒。但是二者还是不同,她是基于“拾得”影像的“空间”融入其中,辛迪雪曼完全是一个人的剧照。表达的都是自身对社会的看法和理解。

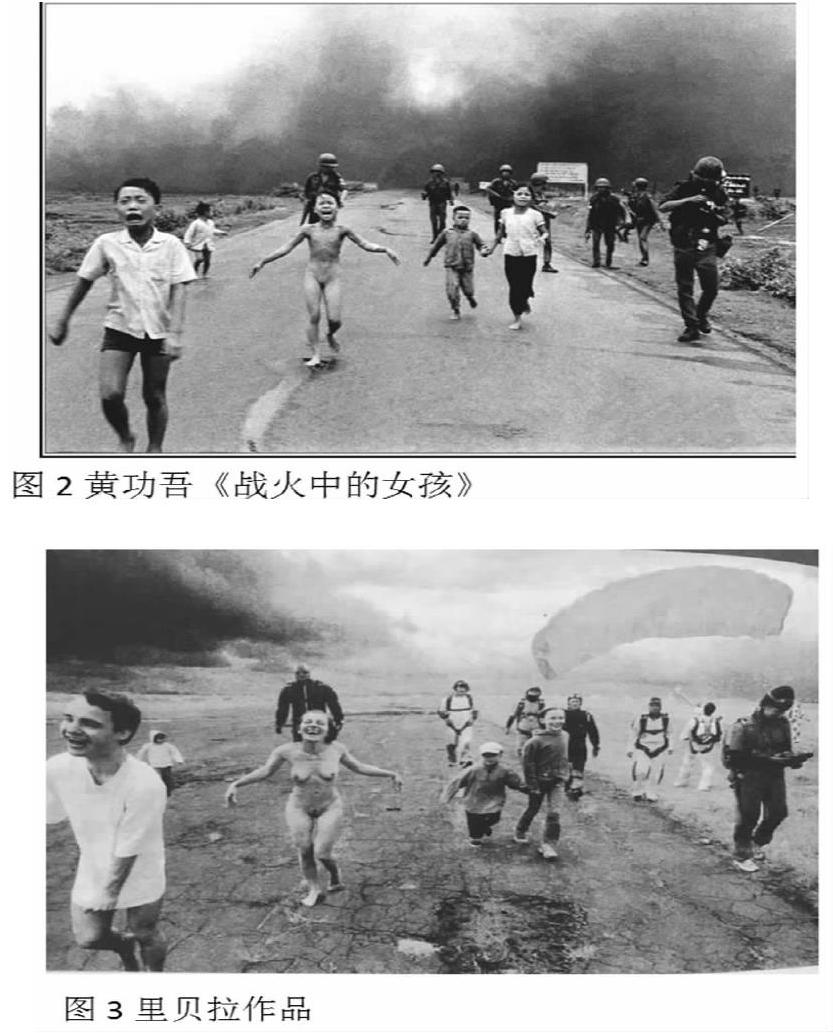

另外一个案例是波兰艺术家里贝拉,他修改了越战中的经典照片《战火中的女孩》。原照是战地摄影师黄功吾的作品,照片中的女孩名叫潘金淑,被凝固汽油弹击中,不得不扒掉燃烧的衣服,嚎叫奔跑着……。照片被偷梁换柱,转换了语境。不仅照片中的女孩,就连其余的三个小孩都在嬉笑地追赶着,仿佛在做游戏一般充满了欢声笑语。和原作有一定的關联和隐喻,不同的读者会有不同的解读。

拾得影像作为后摄影时代的创作策略之一,有其合理性和必然性。

首先,从时代环境的角度来看,后摄影时代的摄影师和以影像为主的艺术家,某种程度上有种“技术解放”人人都是摄影师的焦虑。人人都有手机,拍照再也无需过多的设备和额外费用,这使得他们迫不得已地“转型”并思考更多“创新”的可能性。

其次,全球每天数以亿计的拍摄海量照片,是互联网时代的“图片资源过剩”,且互联网上绝大多数为免费,可以看成互联网公共空间的公共资源。为后摄影师时代的艺术家提供了足够多的图像资源素材。这为“拾得影像”的创作提供了资源基础。“我最近越来越多地使用无所不在的低分辨率的图片,即缩略图。我几乎要把它们看做现成的杜尚派艺术物品,只待我伸出手指、轻轻点击。”[2]乔纳森·里维斯这样说道。这使得一些摄影师感觉拍照已经毫无意义,完全可以在制作照片。

第三,摄影创作成本上的考虑。当你需要一张照片素材的时候,去某地拍一张还是去网上下载一张?考虑到成本因素,拍一张照片需要各种成本,器材、路费、住宿、时间等都需要成本,况且不一定比别人拍的好(技术层次)。更何况有时候我们不需要照片有多完美。

第四,科技的发展是拾得图像流行的一个潜在的线索。科技的发展使我们获取图像越来越简单,摄影术诞生早期,机器十分的笨重,拍照是件十分繁琐的活动。但是随着科技发展,相机越来越小,拍摄越来越便捷,拍照是举手之劳。科技的发展也使得神秘的“暗房”变成简洁的“眀室”,现在甚至是手机上移动的“眀室”。手机不仅能拍,也能从互联网上“拾得”,都为创作带来了极大的方便。如果没有科技的发展,拾得影像的创作也无从谈起。从这个角度出发,科技的发展也是“拾得”创作手法的必备条件之一。随着科技的发展,“拾得”影像会越来越多的运用到创作手法中。

随着拾得图像创作手法的增多,相关“版权问题”也会日趋严重。“拾得”或许有些人更喜欢称为“窃取”。查理德·普林斯被称作一个超级“偷窃”艺术家,他翻拍了一张牛仔照片,《牛仔·无题》于2008年1月拍出了340万美元的价格,创造了当时的新纪录。牛仔的“原型”是美国万宝路香烟拍摄的广告。当万宝路牛仔的摄影师去纽约市著名的古根海姆博物馆时才发现普林斯用的是自己的照片。普林斯也曾因为“剽窃”被告上法庭,但是法院倾向于站在“剽窃者”的一边。沃克博物馆馆长菲利普在谈到普林斯时,并没有提及“剽窃”一词。他说,“他真的是美国文化的年代记录者,不论是流行文化,还是低俗文化。他抱着极大的热情以及某种批评精神挖掘真相。”菲利普说,普林斯的作品应该放在法国哲学家罗兰·巴特(Roland Barthes)提出的思想背景下看待。巴特曾提出,在这个机械复制的时代,不再有作者,只有编辑利用现有思想去创作新的作品。从这个角度来说,普林斯就是这样一个编辑。“他是一个文化的编辑。”[3]

“拾得”无疑为后摄影时代提供了更加多样化的创作手法,也是解读当代影像的一把“钥匙”。

参考文献

[1]《摄影之后:拍照的艺术家》罗伯特·肖著,张杰译.p50.

[2]《摄影之后:拍照的艺术家》罗伯特·肖著,张杰译.p7.

[3]郑幼幼工作室的博客http://blog.sina.com.cn/s/blog_69b56ab601014fkx.html

(作者介绍:白伟生,河南大学美术学院讲师)