国家考古遗址公园空间分布特征研究

2019-04-18张梦迪

张梦迪

摘 要:国家考古遗址公园是我国大遗址保护的重要手段之一,为文化遗产展示利用,发挥公共文化服务,承担社区功能,提供科研、教育、游憩的重要公共空间。论文分析国家考古遗址公园空间分布特征及其影响因素。研究发现,国家考古遗址公园在总体空间分布上呈现一定的集聚趋势,但在东中西部、南北地区等地理区域上呈现出不同的空间和数量特征,这种分布特征受到大遗址资源、人文等因素的影响。推测未来国家考古遗址公园将形成以西安、洛阳、郑州、曲阜、荆州、成都为中心的8-10处片区。

关键词:国家考古遗址公园;空间分布;大遗址;中国

基金项目:本文系河南省社会科学界联合会项目(SKL-2018-966)资助。

国家考古遗址公园是以大遗址保护规划为前提和基础,是我国大遗址保护实践进程中所提出的新概念,是遗产保护理念的创新和实践。建设国家考古遗址公园自2009年正式提出(以下简称遗址公园),至今不过十年,已迅速成长为大遗址保护的重要模式之一。

由于我国遗址公园发展时间短,建设数量尚少,以往对国家考古遗址公园的研究主要集中针对遗址公园的科学发展方向与发展历程[1],对遗址公园开发过程中的政府规制方式[2]与运营管理[3],或以一家遗址公园为例,基于旅游开发的功能属性,构建旅游发展体系[4],还有对其进行规划设计、展示模式比较研究[5]以及主要使用人群的差异化展开研究[6]。总体来看,学者们多以单个遗址公园为对象,对国内遗址公园整体空间分布格局、特征等方面的研究鲜少,本文试图对其整体进行特征及规律性寻找,以期为我国大遗址保护与国家考古遗址公园的发展做出有裨益的贡献,提供有价值的参考。

一、我国国家考古遗址公园概况

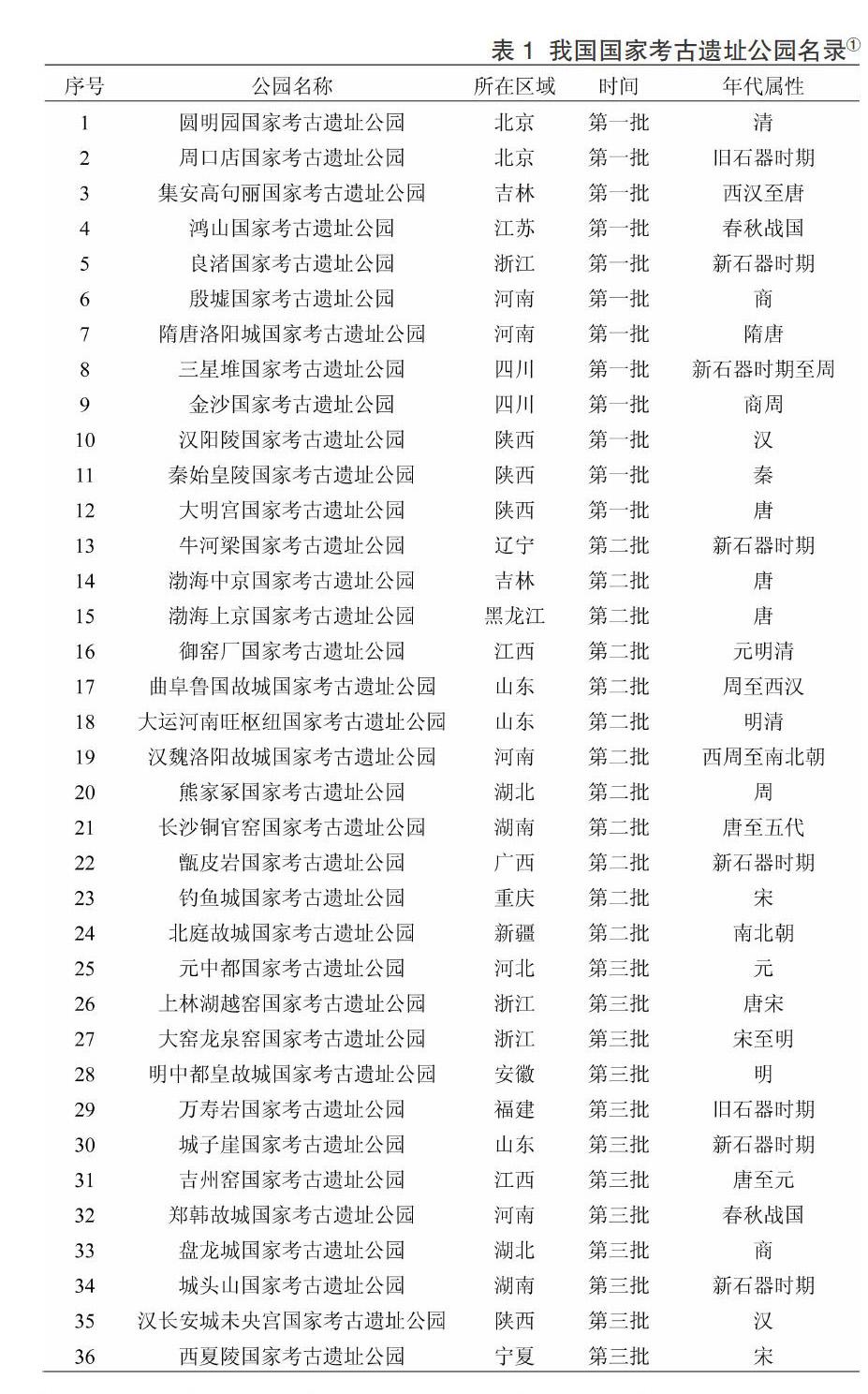

2009年12月17日,国家文物局印发《国家考古遗址公园管理办法(试行)》,代表国家考古遗址公园作为我国一种新型的文化遗产保护管理模式正式出台[7]。2010年10月9日,国家文物局公布第一批国家考古遗址公园名单(12家)和立项名单(23家);2013年12月17日,公布第二批国家考古遗址公园名单(12家)和立项名单(31家);2017年12月2日,公布第三批国家考古遗址公园名单(12家)和立项名单(32家)。三批共计36家国家考古遗址公园,86家列入立项名单。自此国家考古遗址公园作为以重要考古遗址及其背景环境为主体,具有科研、教育、游憩等功能,在考古遗址保护和展示方面具有全国性示范意义的特定公共空间,在为大遗址保护方面发挥重大作用。下面将截止至2017年底的国家考古遗址公园(不含立项名单)的基本情况制表(表1)。

二、我国国家考古遗址公园的空间分布特征

(一)空间分布总体特征

将36家遗址公园的分布进行绘图(图1),可以看出,我国国家考古遗址公园以112.68E、34.76N(位于河南省内)为圆心,以1297.68 km为半径的区域内,共有32家遗址公园,约占总量的95%。此区域是自古以来便是我国人民活动的中心地带,丰富的自然景观与悠久的历史人文交融使得该区域遗址资源众多,为遗址公园奠定了基础。

(二)国家考古遗址公园省域分布特征

我国20个省级行政区(共34个)中有国家考古遗址公园分布,约占省级行政区的58.8%,平均计算,每个省级行政区均有1家遗址公园。其中陕西、河南两省各拥有4家,山东、浙江两省拥有3家,北京、吉林、湖北、湖南、四川、江西六省拥有2家遗址公园。在全国范围内,仅有河南是连续三批均获得国家考古遗址公园名录的省级行政区。中国九大古都中,河南一省就占据四个,分别为商代都城郑州、殷商都城安阳、十三朝古都洛阳、七朝古都开封。河南地区是华夏文明与中华民族的发祥地,因而留下了众多的历史遗迹,为遗址公园的建设提供了基础资源。陕西的省会西安是国家首批历史文化名城,周、秦、汉、隋、唐等朝代均在此建都,曾是中国政治、经济、文化中心,因此有着令人惊叹的遗产资源,为遗址公园的建设打下基石。

(三)国家考古遗址公园东中西部地区分布特征

根据经济发展水平与地理位置,我国大致可分为东、中、西部三部分。将36家国家考古遗址公园根据中东西部进行绘图,可看出,东、中、西部三个区域分别拥有12、14、 10家遗址公园,数量上无太大差別(图2)。但我国东、中、西部国土面积相差较大,所占国土面积比例分别是11.8%、17.5%、70.7%。东、中部地区以近两成的国土面积占据七成多的遗址公园,可见分布密度相对西部地区较大。东、中部地区遗址公园呈分散式状态,并无明显的集中分布地区。

地域广袤西部地区以近七成的国土面积仅占据了不到三成的遗址公园,10家遗址公园共占据130.77平方公里,其中7家的遗址公园建设面积在20平方公里以下,3家的遗址公园建设面积在20至100平方公里之间,平均每家遗址公园建设面积为13.077平方公里,而建设面积最大的集安高句丽国家考古遗址公园却建设在中部地区(吉林省)。西部地区遗址公园多集中分布于陕川渝地带,相对东、中部地区较为集中。

(四)国家考古遗址公园南北分布特征

南北方地区国家考古遗址公园数量之比与国土面积之比相似,近4:6,南方地区有15家遗址公园,北方地区有21家遗址公园(图3)。虽在总量上没有较大区别,但在批次上却有明显趋势。2010年第一批国家考古遗址公园名单中南方地区4家,北方地区8家,相差较大,北方地区的数量是南方地区的两倍。2013年第二批名单中南方地区5家,北方地区7家。2017年南方地区6家,北方地区6家,在第三批公布的名单中南北方地区各占总数的50%,双方持平。可以看出,从最初的以北方地区为重逐渐转变为南北方地区持平状态。从在总量上看,南北地区相差不大,北方地区遗址公园数量约占总体的58%。

这种发展特征可能与中国的历史有关:自古以来,北方地区便是国家的政治、经济中心,从五帝至明清时期,仅有东晋建康时期、明朝初期建都南京,南宋时期建都杭州,除此之外都城均在北方。我国自隋唐时期开始经济中心逐渐转移,至南宋时期南方地区成为我国的经济中心,这距今不过八百多年,而此之前北方一直是我国的经济中心。多重原因使得我国北方地区国家考古遗址公园批次上早于南方地区。

(五)国家考古遗址公园时序空间格局分布特征

若按照大遗址的年代属性[8]进行归类,不难发现我国遗址公园基本涵盖旧石器时代至清代的所有时期。旧石器时代至新石器时代共有8家遗址公园(22%),夏至战国时期8家,秦至唐朝时期12家(33%),五代至清朝时期8家,以唐朝及其以前时期为主(近八成)。从批次上看:第一批仅有1家在年代跨度上属唐代以后,其后逐渐增加,至第三批有4家,但史前时期至唐朝在年代属性方面仍占据绝对优势。

三、国家考古遗址公园空间分布影响因素

(一)大遗址资源因素

为切实保护我国大遗址资源,国家考古遗址公园应运而生。自2006年国家文物局下发《“十一五”期间大遗址保护总体规划》开始,第一批国家考古遗址公园从100处重要大遗址保护项目库中产生。至2017年建设的共计36家遗址公园全部从重要大遗址保护库中选择,由此可见国家考古遗址公园与大遗址密不可分。

为进一步验证二者之间的相关关系,统计出各省级行政区域中大遗址资源(不含跨省、自治区、直辖市的大遗址)与国家考古遗址公园数量进行相关系数分析(图4)。利用相关系数公式计算(r值为0.785347),可以看出我国遗址公园的分布与大遗址分布呈明显的正相关,即大遗址资源相对较多的省级行政区域其范围内遗址公园的数量也相对较多。

(二)人口分布的影响因素

国家考古遗址公园作为“公共空间”,为公众提供科研、教育、游憩场所,势必与人的活动息息相关。而人作为一种可移动的自然体会在某一段时间内在一定的地理空间呈现集散状态,并表现出一定的分布状态。将遗址公园的分布与中国人口密度分布绘制成图(图5,不含港澳台地区),可以看出二者基本同时符合“胡焕庸线”[9],即“黑河—腾冲一线”人口密度较高的东侧地区遗址公园数量也较多,人口密度较低的西侧地区遗址公园的数量也较低。这可能是因为遗址的产生与人类的活动相关,因此二者高度重合。

然而,并非人口密度最高的地区拥有数量最多的遗址公园。将人口密度分为六个层级,可看出每一层级的省级行政区的数量与该层级中所拥有的遗址公园的数量相差不大。其中人口密度最高的3个区域仅有2家遗址公园,虽是人口最多,但对所处环境的改造程度也相对越大,遗址资源所受到的破坏程度也越高,遗址公园的建设难度也越大。第2至第4层级的22个省级行政区共有32家遗址公园,占遗址公园总量的近九成。此区域内人口数量多,遗址资源丰富,但相较人口密度最高的区域来说对遗址的破坏程度较低,公园建设难度较低。而人口密度最低的第5、第6层级的6个省级行政区共有2家遗址公园。虽然遗址资源的人为破坏程度低,但此区域的遗址数量也最少,因而遗址公园的数量也少。

四、结语

本文通过地理信息技术手段和EXCEL数据分析软件,从地理要素角度对国家考古遗址公園的空间分布即影响因素进行较为深入的分析,由此可知:

我国国家考古遗址公园在总体空间分布上有较为明显的集中趋势;从省域尺度来看,遗址公园分布不均衡,主要集中于河南、陕西,其次是山东、浙江;从东中西部地区来看,除西部地区有较为明显的集中趋势外,中、东部地区呈分散状态且在数量上占据优势;从南北地区来看,北方地区从最初的占据优势,到双方在总数上基本持平。我国国家考古遗址公园基本包含史前至清代时期所有年代,但以史前至唐代时期为主。

我国国家考古遗址公园在空间分布上呈现出某些特征的主要原因在于:遗址公园是依托大遗址资源而产生的有效开展考古科研工作的公共空间,因此拥有更多大遗址资源的省域其范围内所有的遗址公园的数量也相应地更多;相较于人口密度过高或过低的地区而言,人口密度适中的省域既拥有较为丰富的大遗址资源,对遗址的人为破坏程度又相对较低,因而拥有较多的遗址公园。

自“十一五”提出建设大遗址保护展示示范园区起,遗址公园与大遗址保护就紧密相连,而“十三五”再次提出形成8~10处大遗址保护片区。不难推测,未来遗址公园在空间格局上必将形成以西安、洛阳、郑州、曲阜、荆州、成都为中心的集中趋势,充分发挥遗址公园的集群效应和联动效应。

注释:

①资料来源:国家文物局(http://www.sach.gov.cn),国家统计局(http://www.stats.gov.cn),各国家考古遗址公园官方网站及各省市区文物局。

参考文献:

[1]单霁翔.试论考古遗址公园的科学发展[J].中国国家博物馆馆刊,2011,(1):4-18.

[2]李宾,刘阳,冯慧娟,等.国家考古遗址公园旅游开发的政府规制方式研究[J].环境保护,2017,(21):49-51.

[3]杨凯.曲阜鲁国故城国家考古遗址公园现状调查与思考[J].齐鲁艺苑,2018,(2):9-13.

[4]付妍,肖景义,薛明月,等.国家考古遗址公园旅游产品开发研究:以青海省喇家遗址为例[J].四川旅游学院报,2016,(6):68-72.

[5]张关心.大遗址保护与考古遗址公园建设初探:以大明宫遗址保护为例[J].东南文化,2011,(1):27-31.

[6]张毅,邱建,贾玲利.金沙国家考古遗址公园开敞空间利用研究[J].西南大学学报(自然科学版),2016,(9):71-78.

[7]中国文化遗产研究院. 国家考古遗址公园实用手册[M].北京:文物出版社,2015:2.

[8]胡焕庸.中国人口之分布:附统计表与密度图[J].地理学报,1935,(2):33-74.

[9]唐剑波,周文生.大遗址分类及其地理数据编码研究[J].文物保护与考古科学,2012,(3):1-6.

作者单位:郑州轻工业学院艺术设计学院