资讯·前言

2019-04-18

江南大学实现涂料泡沫着色循环技术突破

泡沫染整技术作为一种低给液、高节能的加工方法可有效改善传统染整工艺的高污染、高能耗、高排放问题。为实现多种纤维的涂料泡沫着色,江南大学王潮霞教授团队基于偶氮苯光响应基团设计合成了一种含有丁烷基为疏水链、聚氧乙烯醚为亲水链的非离子偶氮苯表面活性剂(NAS),并将其应用于涂料泡沫着色体系,可与涂料泡沫着色体系中各种组分混溶并协同制备光响应彩色泡沫用于对棉、蚕丝、涤纶等织物着色。通过光调控染色前后泡沫的稳定性,着色过程中稳定泡沫有利于获得优异的着色效果,着色结束后采用紫外光照可促进残余泡沫快速破灭变为残液,回收的残液通过可见光照射可重新恢复到可发泡状态,重新发泡后实现光响应彩色泡沫的再利用,达到最大限度减少含涂料、助剂的染色废液排放。相关成果发表在化学领域的著名期刊《清洁生产杂志》上。

研究发现,含有反式NAS 涂料泡沫着色液可制备稳定的彩色泡沫(泡沫半衰期~6.3 min),满足涂料着色的需要;而将其放置于紫外光下泡沫迅速破灭(泡沫半衰期~1.0 min),满足残泡快速清理的要求。同时光响应彩色泡沫具有良好的耐光化学疲劳性。

由含有反式NAS 的涂料泡沫着色液制备的彩色光响应泡沫采用涂布机施加于棉、蚕丝和涤纶织物上,然后经过焙烘促使粘合剂成膜将涂料固着在织物上,仅需两个工艺步骤即可完成织物的着色。采用紫外光照残余泡沫由于反式NAS 转变为顺式NAS,通过改变染液的表面张力从而促使泡沫破灭以便回收着色液用于下一次织物着色。由经过多次回收的残液再次发泡后用于织物着色,所得织物颜色和色牢度可重复性高,实现了着色液的充分使用,最大限度减少生产过程污染物的排放。

(摘编自高分子科技)

新型二维纳米网络结构纤维材料兼具刚性与粘弹性

近日,中国工程院院士、东华大学校长俞建勇及东华大学教授丁彬带领的纳米纤维研究团队在自组装二维纳米网络结构纤维空气过滤材料研究领域取得了重要进展,相关成果以《高效、高透光、多功能自组装二维纳米网络结构纤维空气过滤材料》为题,发表于纳米材料领域著名期刊《ACS Nano》上。该团队提出的构筑自组装二维纳米网络结构纤维材料的策略,不仅为制备高性能、多功能超薄空气过滤材料提供了新思路,也为新型高效过滤/分离材料的设计与开发提供了指导与借鉴思路。

网络状纤维材料,如蜘蛛网、蜂巢等,可有效提高材料的利用率及其多功能性。研究团队受此结构启发,创新性地采用芳纶/聚氨酯双组分聚合物溶液,通过类电容静电喷网技术制备出了一种新型的高效、超薄、高透光二维纳米网络结构纤维材料。通过调控接收基材介电性能以控制微电场的分布状态,实现了荷电液滴喷射—形变—自组装的精确调控,大幅提高了单层纤维材料中纳米网络结构的覆盖率(提升10 倍),从而显著增强了网络纤维材料对超细颗粒物的捕集能力。

同时,兼具刚性与粘弹性的双组分芳纶/聚氨酯体系与二维网络结构有机结合,赋予了网络纤维材料“刚柔并济”的特性,其材料表现出优异的结构稳定性和力学性能(41.3 MPa),从而使材料在保持超薄(~350 nm)、高透光(~85.6%)的前提下依然可实现对盐性、油性超细颗粒物的高效低阻过滤(氯化钠PM0.3:99.984%,癸二酸二异辛酯PM0.3:99.947%;压阻仅为0.07%个大气压)。此外,该纳米网络纤维材料可有效捕集并杀灭(紫外照射下灭菌效率为90.5%)空气中的致病菌,具有优异的生物防护功能。

(摘编自东华大学)

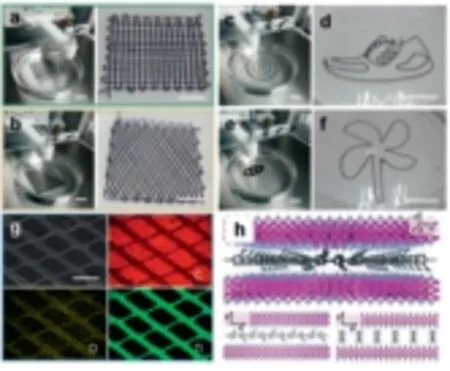

利用3D 打印技术提高纤维材料在智能纺织品中的应用

纤维材料具有来源广泛和力学性能优异的特点,是未来材料科学研究和应用的重点方向之一。然而,目前的纤维材料往往在结构组成和功能上表现较为单一,限制了其更为广泛的应用。例如,大多高分子纤维材料为绝缘材料,很大程度上限制了其在电子器件和未来智能可穿戴纺织品领域的应用。此外,如何通过简便的方法来高效制备具有智能响应功能的纤维材料及其织物,并实现在复杂环境中多重刺激下的响应性,也是目前亟待解决的一大难题。

为克服以上难题,同济大学附属第十人民医院陈峰研究员团队与北京林业大学教授马明国、上海大学教授张娟合作,利用3D 打印技术,制备得到尺寸和形貌均得到较好控制的MXene 增强的纳米纤维素基智能纤维和织物。该研究利用纳米纤维素的分散液在乙醇中的溶剂交换和自组装性能,实现了连续、稳定的宏观纳米纤维素胶体纤维的制备;并通过适量MXene 的加入,显著提高了复合纤维的力学性能和导电性。此外,利用纳米纤维素与MXene 间存在的相互作用,可以将具有均一结构的MXene/纳米纤维素复合浆料利用3D 打印技术打印成多种复杂形状的纤维织物。相关研究成果发表在《Advanced Functional Materials》上。

研究表明,3D 打印技术制备的MXene/纳米纤维素复合的智能纤维和织物具有优异的光热和电热响应能力。并且,随着近红外光强度和输入电压的提高,纤维织物的响应能力愈发明显。当打印的复合纤维织物被组装成传感器时,可以实现对人体的手指弯曲、手腕弯曲、吞咽、发音等运动的实时监测。这种新型的智能纤维在可穿戴加热纺织品、人体健康监测和人机界面等领域具有广阔的应用前景。

(摘编自高分子科学)

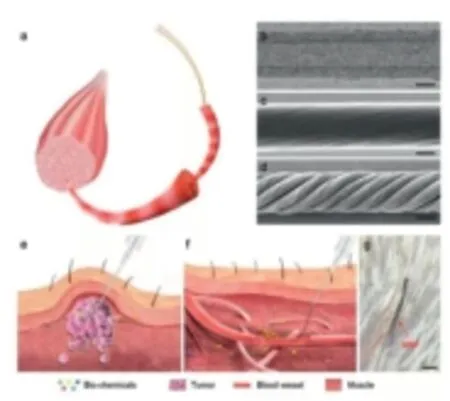

复旦大学研发出柔软度更佳的纤维状传感器

随着医疗技术的发展和人们对疾病防治重视程度的提高,个人生理信息的实时监测及其带来的个体化医疗受到关注。而电化学生物传感器是一类可以将化学信号转化成电信号的装置,可用于检测特定化学物质的信号,在可穿戴医疗等领域有着广泛应用。然而,不论是现有的体外电化学传感器还是植入式传感器都存在一定的应用限制。

为此,复旦大学高分子科学系教授彭慧胜、副教授孙雪梅,生命科学学院教授俞洪波,航空航天系教授徐凡等多学科团队紧密合作,通过仿生肌肉结构的方法,设计了具有多级螺旋结构的纤维状电化学传感器。研究人员通过力学模拟和纳米压痕实验,证明相对传统的植入材料如金丝或聚二甲基硅氧烷等,碳纳米管纤维具有更低的弯曲内应力,且其抗弯刚度相对于其他传统植入材料更接近柔软的组织。他们借鉴传统静脉注射的方法,利用与纤维一维结构相适应的注射方法,将纤维状传感器准确植入目标区域,纤维在体外的形态类似于动物毛发贴附在皮肤表面。该纤维在注射后没有使动物产生炎症反应和疤痕,并且与周围组织结合良好,证明了纤维传感器具有优异的生物相容性和生物整合性。

生物体内的化学物质种类繁多且分布不均,为满足实际检测的需求,研究人员还设计了具有轴向或者径向结构的多级纤维状传感器,可以实现在不同位点对同一物质的分布进行检测(如肿瘤中过氧化氢的分布),或者在同一位点对不同种类的化学物质进行检测(如血液中的钙离子和葡萄糖)。以血糖和血钙的检测为例,纤维状传感器可以对血管内钙离子和葡萄糖进行实时监测,得到的结果和商用传统检测方法相比效果良好。

(摘编自中国科学报)

聚苯并噁唑制备新技术有望让防弹衣更耐用

聚苯并噁唑(PBO)是一种高性能树脂材料,其商业化产品称为Zylon,由于PBO 链结构中存在交替出现的刚性苯并噁唑环和苯环,因而具备了极高的拉伸强度(5.8 GPa),刚度(270 GPa)和相对较低的密度(1.5~1.7 g·cm-3),可用于制备高强度防弹衣、新型阻燃材料和离子分离膜等。传统的PBO 生产工艺以二氨基苯二醇和对苯二甲酸为单体,多聚磷酸作为催化剂和溶剂,通过缩聚反应得到产物。然而,即使经过多重清洗,反应结束后体系中残余的磷酸在潮湿和光照环境中将会催化苯并噁唑环水解,从而导致聚合物的机械强度大幅度下降,应用这种材料的防弹衣的使用寿命也随之缩短。

据报道,美国布朗大学的孙守恒教授团队通过利用金钯催化剂,以一种更加温和、环保的条件,制备得到了分子量相对较低(Mw=3.6 kDa)的PBO,相较于高分子量的商品化Zylon 材料(Mw=40 kDa),该PBO 制备过程中避免了腐蚀性多聚磷酸的使用,制备得到的材料的耐腐蚀性、抗老化性能更佳,实现了“轻质高能”的目标,有望用于制备高性能防弹衣。相关研究成果发表在《Cell》子刊《Matter》上。

研究者首先以氯金酸和醋酸钯为金源和钯源,利用油胺(OAm)和油酸(OAc)为还原剂和溶剂,体积比为50:1,260℃下制备得到不同配比的金钯纳米颗粒(AuPd),再置于500 ℃下活化10 min。此外,通过调节金源和钯源的含量,可调控该催化剂的尺寸(4 nm~10 nm)。

为了进一步探究催化剂尺寸及金钯两种组分对PBO 聚合过程的影响,研究者将一系列的催化剂应用于制备合成模型化合物Bis-imine 的反应中,通过反应的产率评估催化剂性能的优异,选用的溶剂为甲酸,反应机理为金钯催化剂诱导甲酸析氢,硝基加氢后还原为氨基,醛胺缩合后即可得到模型化合物Bis-imine。结果表明,8nm 的Au39Pd61 催化剂具有最佳的催化效果,并进一步应用于PBO 的聚合反应中。即80℃,24 h聚合产生前驱体pre-PBO,再于300℃高温关环反应后得到PBO。通过对比上述方法制备得到的PBO 与商品化Zylon 的热性能和机械性能,研究者发现,将两种材料浸泡于溶剂(水或DMSO)中一个月后,其热稳定性能差异较小,但将两种材料在水和0.5%的磷酸溶液中蒸煮5 天,Zylon 相较于PBO 的热稳定性和拉伸强度均大幅下降。

(摘编自高分子科学)

基于国产芳砜纶的复合纳米纤维膜研发成功

随着工业的快速发展,钢铁、发电厂、化学工业和车辆等排放的空气污染物已经严重影响到了人体健康。然而,实现高温污染源头的高效除尘过滤是非常困难的,因为过滤材料既要承受高温又要经受化学腐蚀,而传统的基于非织造纤维的过滤材料(例如玻璃纤维、熔喷纤维和纺粘纤维)捕获细小颗粒物的性能差强人意,不仅面临着巨大的压降阻力,且热稳定性及化学稳定性不佳。

针对特定高温污染物源头废气排放问题,青岛大学宁新教授团队基于国产芳砜纶(聚砜酰胺)设计了一种新型的聚砜酰胺/聚丙烯腈-勃母石(PSA/PAN-B)复合纳米纤维过滤膜。在这项研究中,通过添加少量PAN作为辅助聚合物提高了PSA 的可纺性能。此外,通过引入勃姆石驻极体构建纤维表面粗糙度并且提高了纤维滤材的电荷存储能力。这种过滤膜在高温、酸或碱处理后,污染颗粒物的去除效率仍保持不变。

(摘编自高分子科技)

加州大学制备出“水解密”结构色材料

结构色材料因其特性被广泛应用于防伪、显示、装饰等领域。近期,加州大学洛杉矶分校贺曦敏团队通过结合刺激响应型水凝胶和二维衍射光栅制备出具有可重复启停结构色的复合材料。在该研究中,“水解密”结构色材料在湿态下显示高对比度图案,在干态下无对比度且完全透明,从而完美隐匿所加密图文。

据介绍,“水解密”结构色材料Hydrocipher 由水凝胶包覆在弹性微柱阵列形成的二维光栅而构成。形成二维光栅的材料(环氧树脂)不可膨胀,具有稳定的折射率;而其表面的水凝胶层(聚丙烯酰胺)在干态下折射率接近环氧树脂,但在湿态下远小于环氧树脂。这种折射率的匹配与差异使得该材料在干态下浑然一体,不产生结构色;而在湿态下,则可与入射光发生强烈相互作用,产生结构色。与此同时,水凝胶层在干燥与溶胀时带来的体积变化会驱动微柱产生可逆的弯曲与直立,相应导致二维光栅周期性结构的破坏与恢复,从而形成结构色可逆的消失和产生。

(摘编自中国聚合物网)

新型莱卡EcoMade®纤维通过GRS 认证

11月18日,为服装行业提供创新纤维和技术解决方案的全球供应商——美国莱卡公司,宣布其目前在巴西生产的新型莱卡EcoMade®纤维166E 型和162E 型,已通过GRS(全球回收标准)认证。莱卡EcoMade®纤维是该公司第一个利用回收材料生产的氨纶品牌。

莱卡EcoMade®纤维提供了与原莱卡纤维相同的持久舒适性、适应力和运动自由度,其部分材料由该公司在生产过程中收集的纤维废料制成,并与特定浓度的原始聚合物混合,这样既减少了浪费,又可利用回收的废旧纺织品。

公司发言人表示,“我们相信可持续发展是一个持续改进的过程,它涉及我们业务的各个方面,从减少能源、水的使用和浪费,到开发性能优异的新产品。作为莱卡公司可持续发展计划的一部分,我们还设定了一个目标,到2021年将COOLMAX®和THERMOLITE®纤维业务的绝大部分取材转变为消费后的再生产品。”

(摘译自莱卡公司/马安冬)

霍尼韦尔公司扩大Spectrum®光纤产能

11月18日,美国霍尼韦尔公司宣布,为满足全球军用纺织品对高性能和轻型装甲的需求,公司增加了其自有的Spectrum®光纤的生产能力。

光谱纤维是一种由超高分子量聚乙烯(UHMWPE)制成的超强轻质纤维,采用了霍尼韦尔的Spectrum Shield®技术,可用于先进的装甲设备中。光纤产品的扩展表明霍尼韦尔致力于增加品种供应范围,以满足全球对高级防护装备日益增长的需求。

霍尼韦尔包装和复合材料副总裁肯西表示,“我们正扩大光谱纤维的产能,增加头盔、背心等产品。使用UHMWPE 的装甲解决方案成为最新的选择,取代了曾经主导市场的基于芳纶的解决方案。这一扩产将满足装甲行业既可以提供最高保护水平同时产品重量较低的需求。”

按重量计算,光谱纤维的强度是钢的15 倍,但其重量轻到可以漂浮。光谱纤维是由UHMWPE 采用专利的凝胶纺丝工艺制成的,比芳纶纤维强度高出60%。

(摘译自霍尼韦尔公司/马安冬)

VDMA TFL 行业会议着眼企业数字化发展

11月15日,德国机械设备制造业联合会(VDMA TFL)行业会议在德国柏林举行。会议以“可能的使命——迈向数字化的一步”,探讨了数字化在企业中的应用以及其重要性。

特里尔大学中国政治经济学教授海勒曼在演讲中指出:“数字化带来了新的商业模式和市场。中国日益增长的全球实力、新的数字控制系统以及对欧洲企业的影响需要引起业界的重视。欧洲企业迫切需要应对中国‘企业社会信用体系’的引入,因为这是一种新型的基于大数据的监管体系。”

VDMA 代表了德国中型机械和工程领域的3200 多家公司,2018年该行业拥有135 万名员工,并创造了2325 亿欧元的营业额,是德国的工业主体之一。多年来,VDMA 一直致力于纺织品护理、织物和皮革技术的推广,今年,更多的欧洲成员国也加入了这一组织。伦敦交通局贸易协会常务董事埃尔加·斯特劳布表示:“当前,国际经济形势不确定性因素增加,我们只有携手合作,才能保持竞争力。”

(摘译自VDMA TFL 协会/马安冬)

芬兰推出红外传感技术分类废旧纺织品

芬兰回收公司LSJH、拉赫蒂应用科学大学和材料传感器设备制造商Spectrum engine 不久前联合启动了利用红外传感技术自动分类废旧纺织品的项目。LSJH 公司目前正在试运行一个加工厂,旨在推动这种废旧纺织品回收技术的应用。

LSJH 公司项目工程师Jaakko z 表示,基于红外传感器的识别技术在塑料包装分类方面很常见,但在纺织品回收方面则是一项创新。

到目前为止,芬兰和欧洲其他地区的废弃纺织品都是手工分类的。这意味着环保工人要检查织物标签来识别不同种类的材料。然而,标签可能不准确,甚至有时会丢失。对于使用再生纤维生产新产品的行业来说,无法确定所使用的原材料成为棘手的问题。

LSJH 公司的目标是建立一个能够使用新型红外传感器处理芬兰所有废弃纺织品以及国外纺织品废料的设施。其在一份声明中说,正在开发的光学识别技术将提高织物中纤维识别的可靠性,并将有助于确保生产更高质量的再生纺织品。

(摘译自Fibre2Fashion/赵颖)